Agrandissement : Illustration 1

Le musée d’ethnographie de Genève (MEG) interroge la place qu’il occupe, et par extension celle de la Suisse, dans le monde colonial (XVIIIème – XXème siècles), au sein d’une exposition participative qui s’inscrit dans l’actualité de la réflexion décoloniale. Si la Suisse n’a jamais possédé de colonies en tant que telles, elle a en revanche bien pris part au mouvement de conquête et de colonisation. Parce qu’il conserve dans ses collections des objets issus de ce passé particulier, le MEG apparait comme un acteur culturel majeur du contexte colonial. La plupart de ceux exposés ici soulèvent toujours beaucoup de questions, à commencer par l’identité de leurs auteurs et la raison pour laquelle leurs propriétaires ont été forcés de s’en séparer. Comment sont-ils arrivés en Suisse ou dans les collections du MEG ? L’époque coloniale a impacté durablement la Suisse, particulièrement à travers ce qu’elle a engendré en termes de mouvement de personnes, de circulation de marchandises et de biens culturels. En explorant les collections de différentes régions du monde dont le MEG est dépositaire, l’exposition raconte des récits portés par des voix multiples. Exposer ces objets permet de questionner leur origine, leur sens et leur histoire presque toujours traversée par la violence, mais aussi de s’interroger sur l’avenir de ces collections. Intitulée « Mémoires. Genève dans le monde colonial », l’exposition se divise en trois parties : la première s’intéresse à la collection du MEG. Les objets exposés ont tous une histoire particulière qui témoigne de la situation coloniale suisse, et plus particulièrement genevoise. Au cœur de l’exposition, le Salon est un espace dédié à la rencontre. Œuvres contemporaines et documents ressources permettent d’élargir les réflexions autour de la question coloniale et de ses conséquences aujourd’hui. Conçues comme des espaces immersifs de dialogue entre le MEG et les héritiers des collections, les capsules forment la troisième et dernière partie de l’exposition. Chacune propose une histoire d’objets au passé, au présent, et laisse aux visiteurs le soin d’imaginer leur futur. Si certains contenus présentent des images ou des termes à caractère raciste et discriminant pouvant choquer, ces documents sont néanmoins des témoignages historiques de la pensée hégémonique occidentale.

Agrandissement : Illustration 2

Au fil de la collection

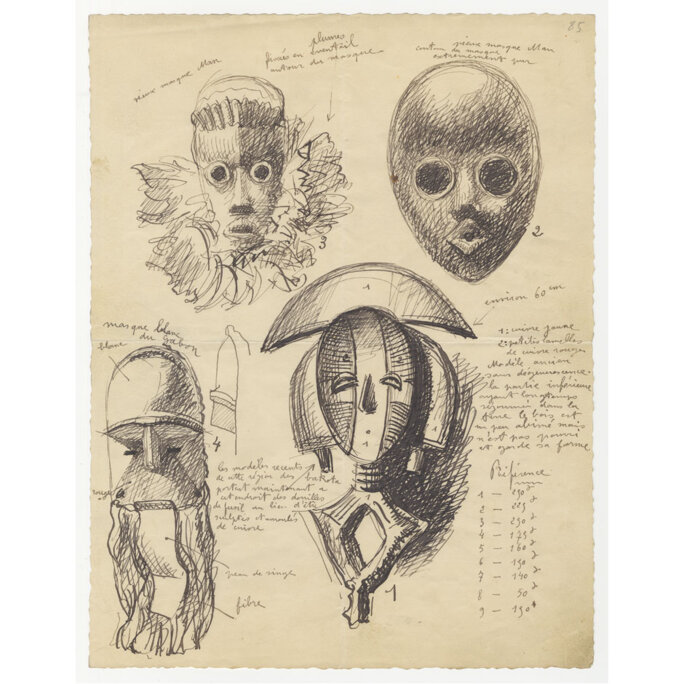

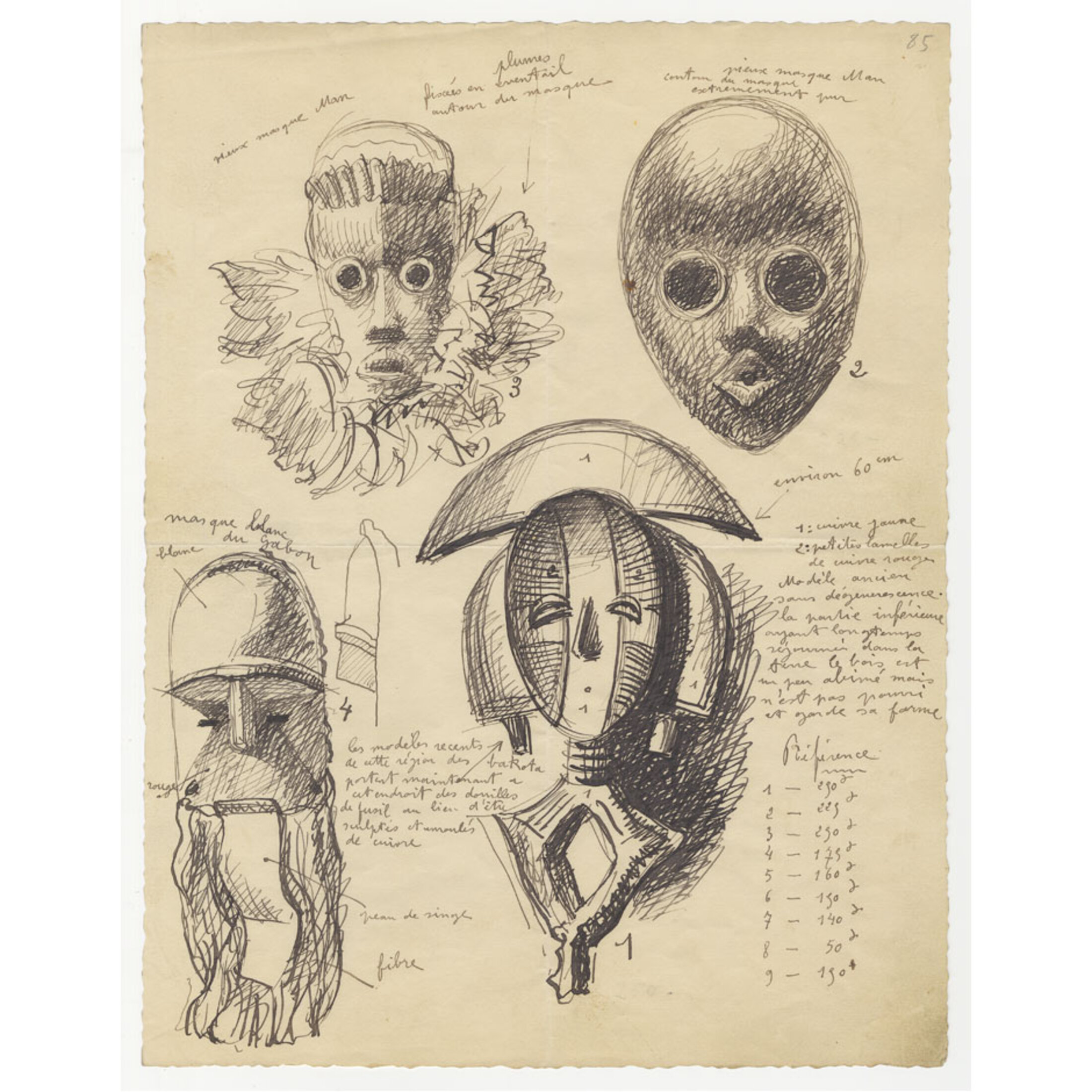

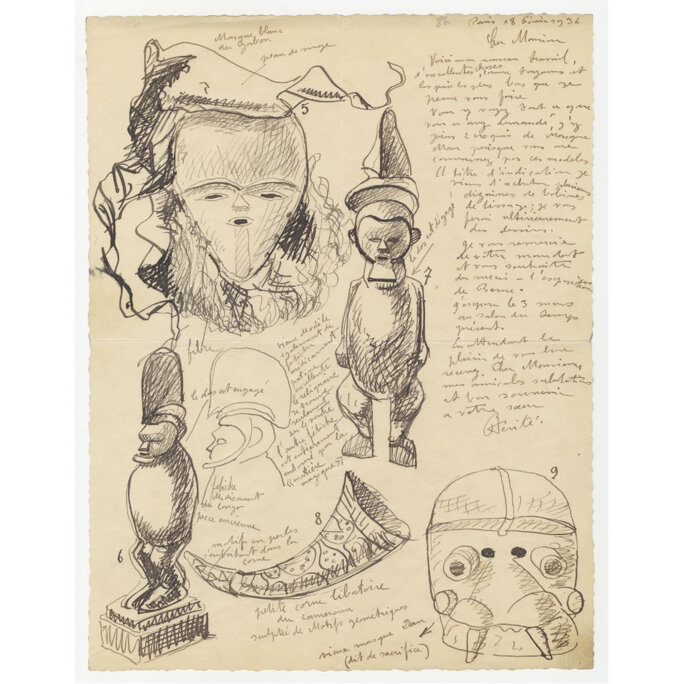

Le premier parcours donne un aperçu des collections du MEG en relation avec l’époque coloniale. On y trouve exposés des objets qui ont quitté leur territoire et leur propriétaire au cours de l’ère coloniale, ou des œuvres, des archives, des écritures, relatant cette époque. Sept vitrines individuelles, qui sont autant de « mémoires d’objet », prennent place dans le parcours qui se divise lui-même en trois parties. La première revient sur les objets convoités dans le but de s’enrichir. Le XVIIIème siècle est dominé par l’esclavage et le commerce triangulaire entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. C’est le temps d’importants échanges internationaux de marchandises, de ressources naturelles, de main-d’œuvre et même de pratiques culturelles. « Les transferts de cette époque expansionniste, pour la plupart asymétriques, ont des conséquences durables sur le monde, façonnant violemment les économies, les sociétés et les cultures de nombreuses régions » explique l’historien Fabio Rossinelli qui a travaillé à la préparation de l’exposition. « Ces paradigmes, qui se renforcent au 19e siècle, préfigurent la globalisation moderne dans laquelle nous vivons aujourd’hui » conclut-il. La participation helvétique à la traite, active – armateurs de navires dits « négriers », planteurs esclavagistes – ou indirecte – actionnaires de compagnies maritimes –, est estimée entre 1 et 2 %[1] de l’ensemble des Africains déplacés vers les Amériques. Si le musée conserve des objets en lien avec l’esclavage, tous sont inhérents au commerce et à la violence esclavagiste. Rien, aucun objet ayant appartenu à des personnes réduites en esclavage n’a été conservé. Elles ne sont pas représentées dans les collections du MEG. Leur vie et leurs luttes ne trouvent aucune résonnance dans le fonds muséal. Cette volonté d’invisibilité porte en elle toute la déshumanisation subie par les personnes esclavagisées. Comment, pour le musée, est-il alors possible de faire acte de mémoire envers elles et leurs descendants ?

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

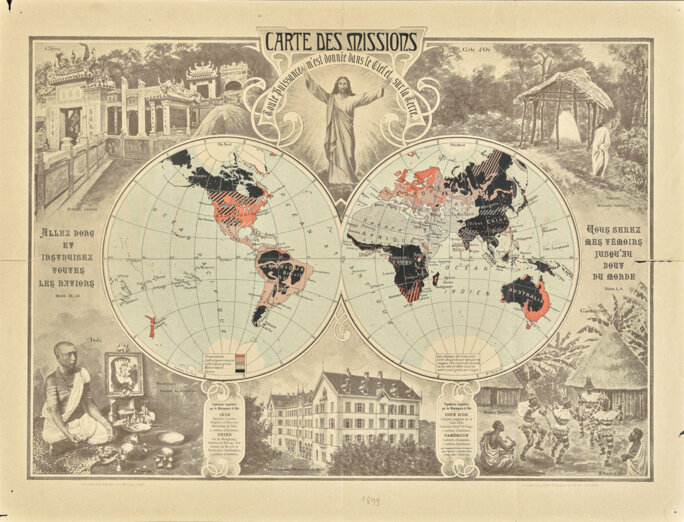

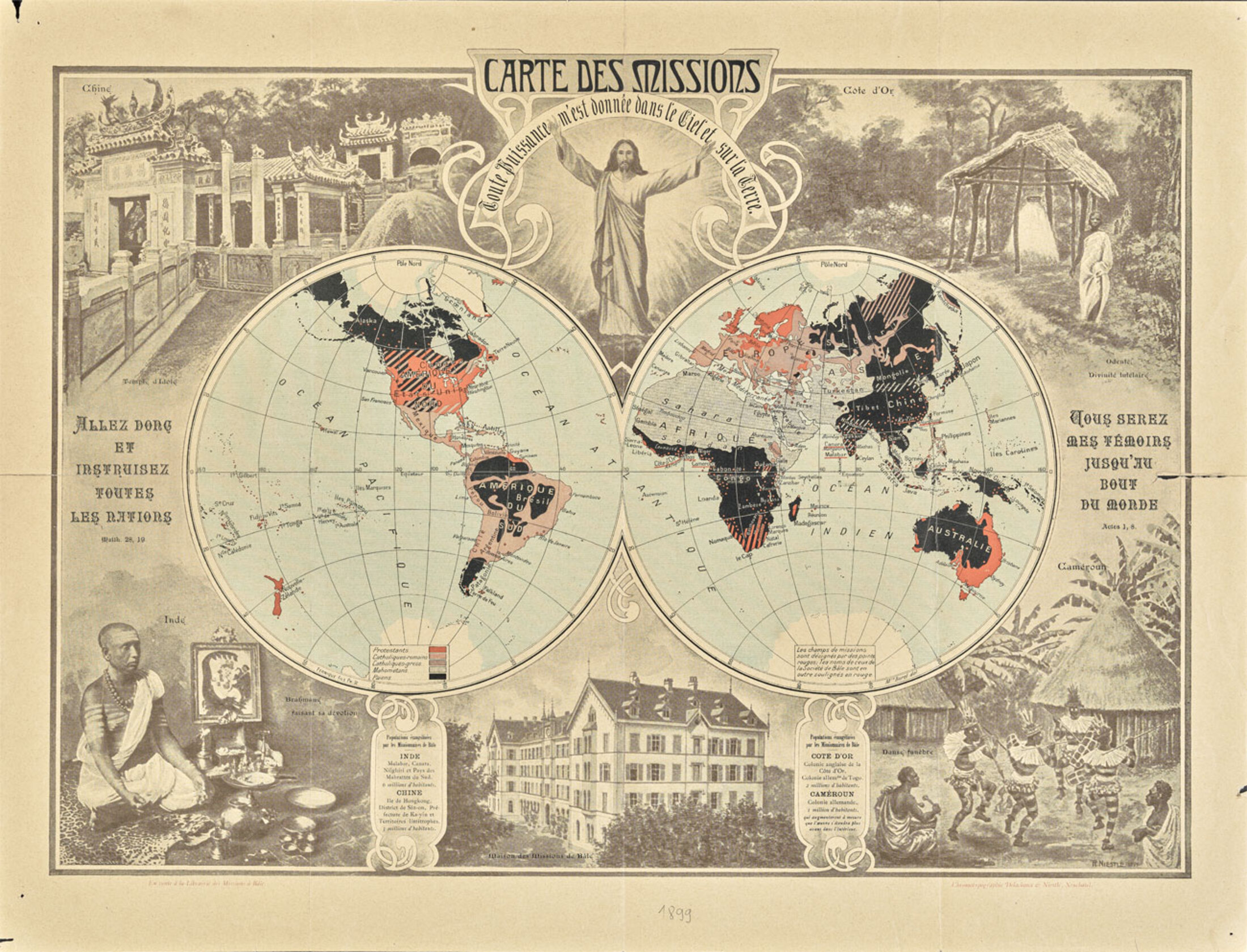

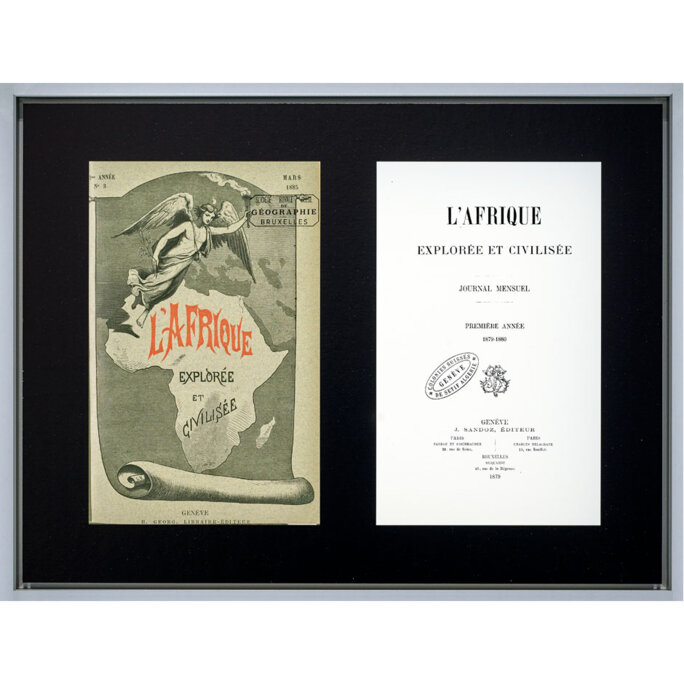

Le concept de « civilisation » est une idée reçue qui a longtemps été véhiculée en Europe pour justifier le prétendu bien-fondé du colonialisme. Érigée en véritable système de pensée au XIXème siècle, la rhétorique « civilisatrice » va être employée en Suisse. Porté par la foi chrétienne perçue comme seul salut des âmes, le libre commerce comme progrès matériel et la connaissance occidentale comme vérité objective, le discours civilisateur va justifier l’expansionnisme européen outre-mer, en rationalisant la violence qui le caractérise. Fondée en 1858, la Société de géographie de Genève s’engage dans la voix missionnaire. Elle développe là les mêmes activités que les autres Sociétés de géographie d’Europe, participant au mouvement exploratoire et colonial. Dans les années 1865, la Société de géographie de Genève s’intéresse au fleuve Congo et à ses alentours. Plus d’une décennie plus tard, en 1876, elle accompagnera le roi des Belges Léopold II dans son exploration puis sa conquête de ce territoire. Elle cofinance le projet colonial de Léopold II. « C’est surtout par des initiatives de ce genre que notre petit pays peut apporter sa pierre à l’édifice africain[2] » écrit Gustave Moynier, le cofondateur du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), dans une lettre adressée à Beaumont en janvier 1878. L’année suivante, Moynier lance une revue mensuelle dont le titre, « L’Afrique explorée et civilisée », ne cache pas son intention de propagande coloniale.

Agrandissement : Illustration 5

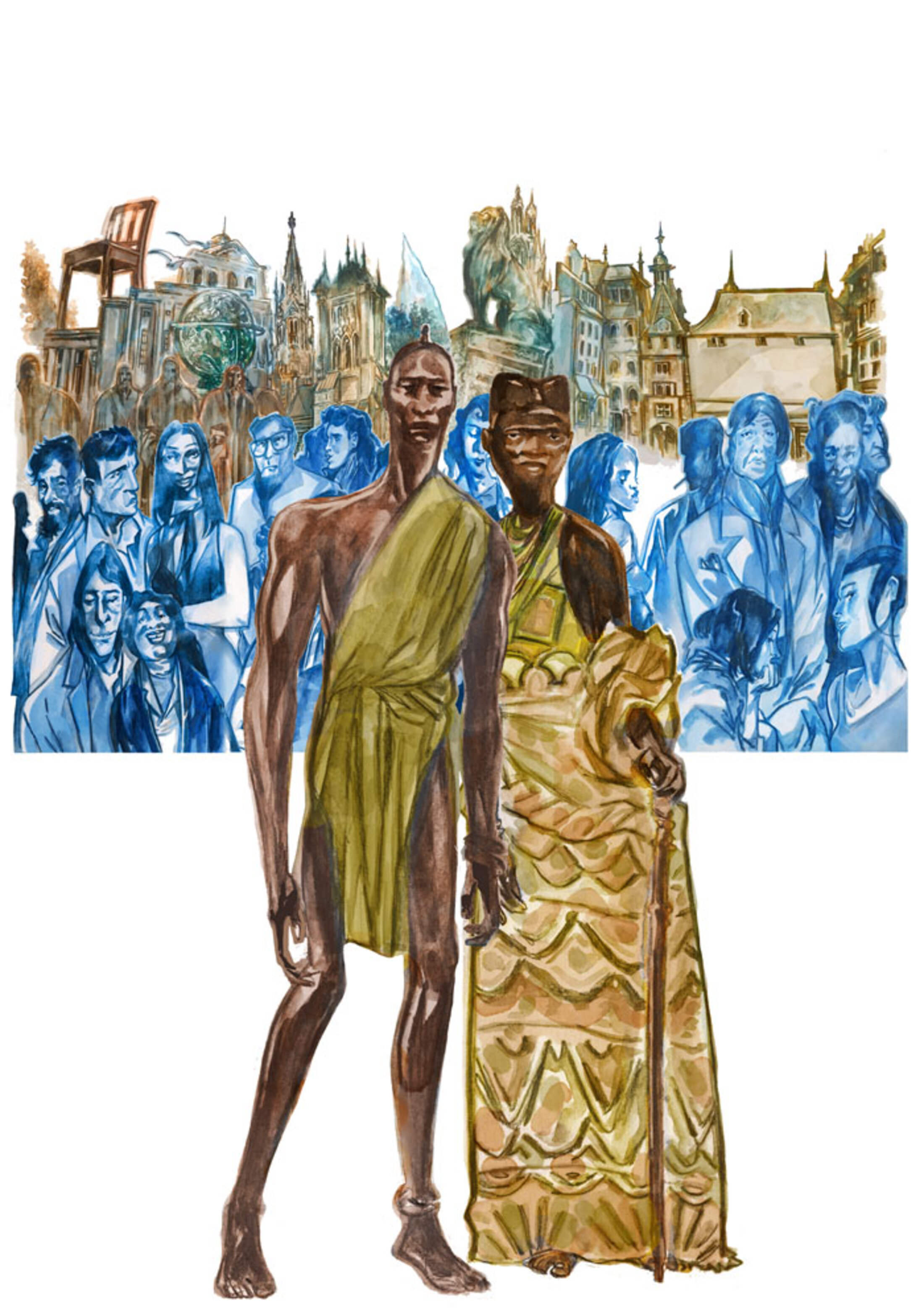

« Une histoire humaine, notre histoire »

La création contemporaine n’est pas absente du MEG, bien au contraire, à travers les commandes régulières qu’opère le musée à des artistes qui entretiennent une relation forte aux collections. Ainsi, les grands dessins de l’artiste genevois Jean-Philippe Kalonji, dont la famille est d’origine congolaise, véritables fresques humanitaires et sociales, rythment cette première partie de l’exposition qui s’ouvre avec « Hétéroaudioscopie » (2023), création sonore originale d’Amandine Casadamont qui a puisé dans les Archives internationales de musique populaire[3] (AIMP), les schémas sonores du musée : interviews, reportages, … Le MEG, en pleine expansion au cours de la première moitié du XXème siècle, est au cœur du rapport colonial.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

Sur la fresque qui marque le début du parcours, Jean-Philippe Kalonji a voulu représenter deux êtres humains. On ne saura pas s’il s’agit d’un roi et d’une reine ou de simples paysans. Derrière eux, une foule de personnages est représentée dans d’infimes nuances de bleu. Malgré les différences, ils ont en commun de vivre dans la même ville, Genève, qui se dessine à l’arrière-plan. Montrer la richesse de la ville pour ne pas oublier ceux qui l’ont bâtie. L’œuvre est accompagnée de l’extrait d’un poème que l’auteur brésilien Luis Gonzaga Pinto de Gama écrit en 1861. Né « libre » dans l’État de Bahia, il fut esclavagisé à l’âge de dix ans, vendu par son père. Perdre sa condition d’homme libre pour devenir un meuble, un objet. « Nous venons tous avec une histoire culturelle différente mais qui nous relie à ces deux personnes-là » explique l’artiste. Il faut aussi raconter les silences pour se relier à l’héritage de l’esclavage.

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

Le Salon comme agora

Au cœur de l’exposition se trouve le Salon. Lieu de transition entre la collection et les capsules, il compose la deuxième partie du parcours. Discussions, performances, lectures prennent place dans cette sorte de foyer central, agora nouvelle, tout au long de l’exposition, mais le lieu peut également être utilisé pour échanger de façon informelle entre visiteurs, s’agissant d’un espace dans lequel on peut intégrer tous les enjeux de l’exposition, dont certains se révèlent parfois douloureux, inconfortables. Le chanteur et auteur-compositeur camerounais Blick Bassy y déploie « Le casque décolonial », installation composée de onze casques réalisés à partir de calebasses qui sont autant de sculptures.

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11

De celui qui célèbre la danse d’indépendance et la fin de l’oppression à celui des funérailles joyeuses qui rendent hommage aux morts, de celui consacré au nettoyage mental pour sortir de la lobotomie coloniale à celui de la culture émancipée, ils forment onze stations délivrant chacune un message-poème qui permet à l’esprit de se décoloniser, entamant le cheminement des racines vers la renaissance. « Onze étapes idéales, décolonisation rêvée, Vers une émancipation tant désirée, Vers un chemin mental décolonial tracé » écrit Blick Bassy dans le texte poétique qui accompagne son œuvre. Plus loin, une sélection d’ouvrages et de ressources, y compris pour les plus jeunes, en lien avec l’exposition est mise à disposition du public par la bibliothèque du MEG, tandis qu’une carte interactive[4] identifie et localise les traces coloniales dans l’espace public genevois, des monuments aux rues, des plaques aux édifices publics faisant référence à des personnalités ayant encouragé le racisme, le colonialisme et l’esclavagisme. Enfin, « Passages » (2024) est un espace évolutif consacré à l’histoire récente du mouvement pour les vies noires en Suisse romande. Cette pièce sonore assemblant les traces du passage du mouvement dans la rue, s’est enrichie au fil des mois de mots comme autant de traces des conversations menées par la chercheuse-enseignante et activiste Noémi Michel avec des collectifs engagés.

Agrandissement : Illustration 12

Cinq capsules en partage

De l’autre côté du Salon, cinq portes colorées ouvrent sur cinq univers indépendants et immersifs. Ils portent des noms étonnants. Mots ou verbes issus de la langue vernaculaire de celles et ceux qui ont contribué à leur élaboration, ils placent les visiteurs dans l’inconfort d’une lecture incompréhensible pour mieux renverser l’hégémonie occidentale. Faire cet effort de lecture, c’est faire preuve de respect envers ces personnes issues de cultures différentes et qui, bien souvent, ont été spoliées de leur biens culturels qui sont depuis trop longtemps figés, muséifiés, dans des musées occidentaux. Les capsules forment la troisième partie du parcours et viennent clôturer l’exposition. Chacune d’entre-elles est conçue avec des partenaires invités qui partagent de la sorte leur engagement pour les matrimoines et les patrimoines autochtones. Elles interrogent les collections sensibles du MEG dans cinq micro-univers proposant, tel un laboratoire, de nouvelles relations de coopération, de nouvelles formes de travail en commun.

Agrandissement : Illustration 13

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

La pluralité de voix qui s’exprime dans l’exposition à partir des collections du musée tisse une trame historique dans un contexte national qui vient confirmer ce que l’on savait déjà : le MEG est un acteur genevois historiquement colonial, un acteur-clef dont le parcours chronologique ininterrompu commence avec l’esclavage au XVIIIème siècle pour se poursuivre avec la phase coloniale puis postcoloniale. L’anonymat des œuvres est le plus grand camouflet de la période coloniale. Le parcours de création et les conditions dans lesquelles elles sont arrivées jusqu’au MEG, sont, dans la très grande majorité des cas, inconnus. Elles transmettent malgré tout un récit, des images qui autorisent l’interprétation. « Elles imposent à quiconque les observe un message politique, identitaire et mémoriel si fort qu’elles font acte de résistance en symbolisant la lutte contre les impérialismes » rappelle Florence Morin, commissaire de l’exposition. « Mémoires. Genève dans le monde colonial » est un recueil d’histoires, de petits récits souvent douloureux reliés entre eux par une idée directrice qui est celle de la responsabilité du musée envers les collections et de son engagement à tisser sur le long terme des relations. Pas de repentance ici, pas de morale non plus mais une volonté de questionner le passé colonial de façon constructive comme on aimerait un jour voir la France interroger le sien.

Agrandissement : Illustration 16

[1] Beatrice Veyrassat, Histoire de la Suisse et des Suisses dans la marche du monde : XVIIe siècle – Première Guerre mondiale – Espaces – Circulations – Échanges, Neuchâtel : Livreo- Alphil, 2018, pp. 29-158, 187-211, 421-424.

[2] BGE, Ms. fr. 8005/1, Lettre de Gustave Moynier à Henry Bouthillier de Beaumont, 22.01.1878., cité dans Fabio Rossinelli, La philanthropie coloniale des sociétés suisses de géographie au Congo (1876–1908), 2017, https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_DAA2D1BEB47A.P001/REF.pdf

[3] Fondées en 1944, les Archives internationales de musique populaire, sises au Musée d’ethnographie de la Ville de Genève, sont une des archives sonores ethnomusicologiques les plus importantes d’Europe. Leur fonds comporte des documents de tous types (disques 78t., 45t., 33t., CD, bandes, cassettes, DAT, etc.) dont une importante partie sont des originaux ou des documents uniques.

[4] Réalisée à partir de l’étude « Temps, espaces et histoires », commandée par la municipalité au Geneva Graduate Institute en 2022.https://traces.colonialgeneva.ch

Agrandissement : Illustration 17

« Mémoires. Genève dans le monde colonial » - Équipe du MEG : Floriane Morin, commissaire d’exposition Nelly Pontier, cheffe de projet, Fabio Rossinelli, expert historien, Lucie Monot, conservatrice-restauratrice, Julie Dorner, référente médiation, Maria Hugo, référente bibliothèque, Marina Berazategui, collaboratrice scientifique, Emilie Thévenoz, auxiliaire, Emma Roberjot, stagiaire. Collaborations scientifiques MEG : Carine Ayélé Durand, directrice, Damien Kunik, conservateur du département Asie, Madeleine Leclair, conservatrice du département Ethnomusicologie, Roberta Colombo Dougoud, conservatrice du département Océanie, Federica Tamarozzi, conservatrice du département Europe, Grégoire de Ceuninck, conservateur responsable patrimoine immatériel et technologies de l’information, Isabel Garcia-Gomez, conservatrice-restauratrice, Johnathan Watts, photographe, Johanna Massa, collaboratrice scientifique. Curation d’un espace de l’exposition : Bansoa Sigam, capsule DEMEMBREE-REMEMBERED, Noémi Michel, Espace Passages, Heather Georges (avec la coordination de Sara Petrella), capsule SGA:T DEWÊ ʼ̱ NYAWʼE: OHÊ:DǪ: Co-curation ou conception d’un espace d’exposition : Samson Ogiamien en collaboration avec Floriane Morin (MEG) et BIS, capsule SE-YA-MA Clifton Guthrie et Mique’l Dangeli en collaboration avec Lucie Monot (MEG), capsule SM’OOGYIT NIISHLUUT, Jean Lignongo et Jean-Didier Ekori, installation des ancêtres Kota, Midori Takada, capsule NHEMAMUSASA, Forward Mazaruse, capsule NHEMAMUSASA, Ivonne Gonzales Núñez, dispositif de médiation sur l’esclavage.

Jusqu'au 5 janvier 2025 - Du mardi au dimanche de 11h à 19h.

Musée d'ethnographie de Genève

Boulevard Carl-Vogt, 65

CH - 1205 Genève

Agrandissement : Illustration 18