Agrandissement : Illustration 1

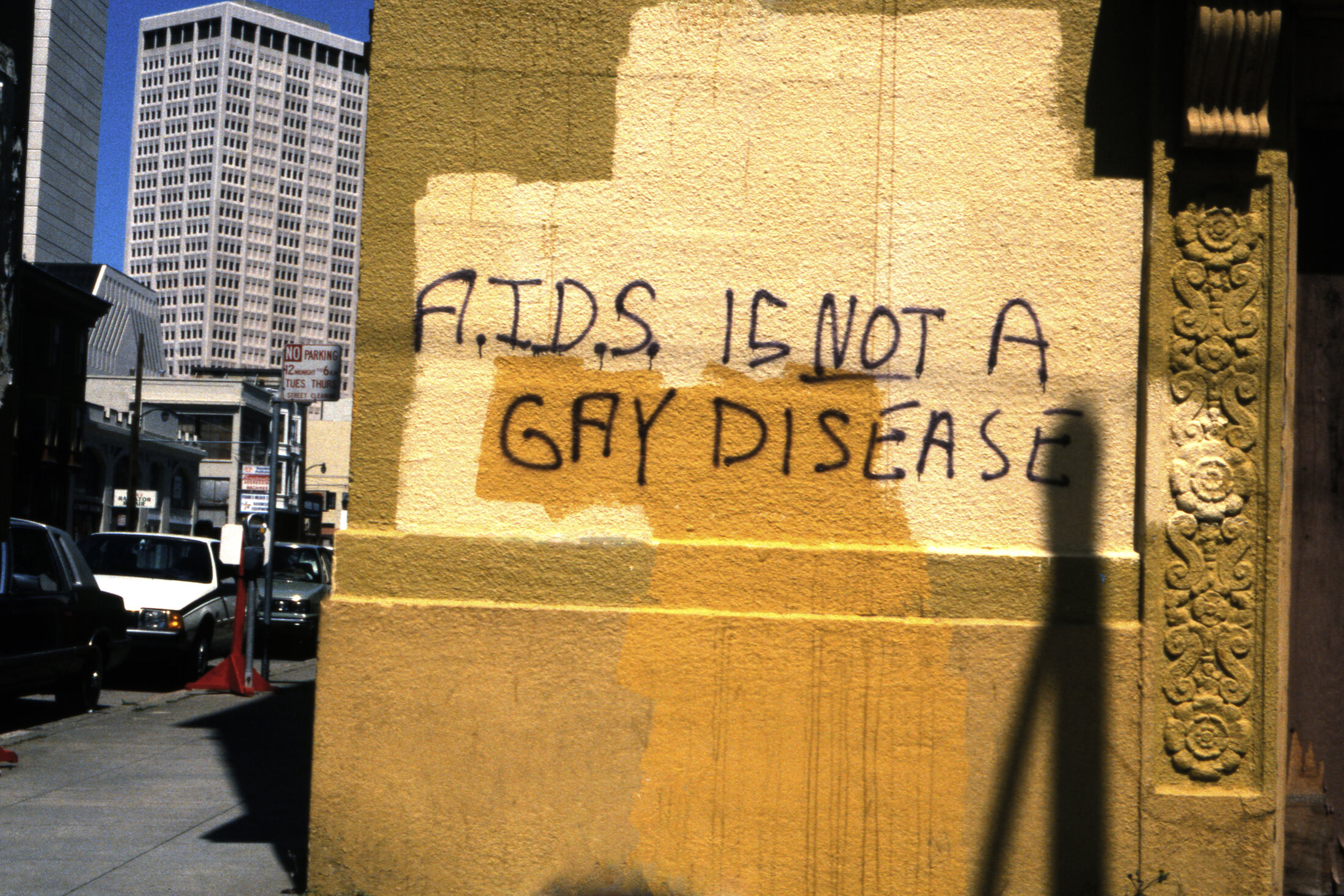

Le 20 mai 1983, le magazine Science publie le premier article scientifique identifiant le virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH), dont le stade ultime est le Sida. C’est le début d’une crise sanitaire mondiale qui va faire des millions de morts[1]. Le virus emporte notamment avec lui toute une génération d’artistes, de cinéastes, d’écrivains, de chorégraphes… À mesure des disparitions la maladie fait son apparition, de manière manifeste ou par infiltration, dans l’art contemporain. Des artistes mobilisent des prises de parole engagées, militantes, certaines par l’intermédiaire de l’œuvre d’art. À Strasbourg, le musée d’art moderne et contemporain revient sur quarante ans d’épidémie vus par le prisme d’une création hybride dans laquelle arts visuels, littérature, musique, cinéma, danse, croisent recherche scientifique, culture populaire et action déterminante des associations.

Agrandissement : Illustration 2

Intitulée « Aux temps du Sida. Œuvres, récits et entrelacs », l’exposition s’ouvre sur un couloir du temps qui contient la pluralité du titre. Il s’inspire de la « aids timeline » imaginée en 1984 par Group Material[2] qui raconte le sida dans ses aspects politiques, médicaux, médiatiques et artistiques, déployant à la fois l’histoire du virus et celle des luttes auxquelles il a donné lieu. Il établit d’emblée une pluralité de récits. Le visiteur démarre en 2023 puis remonte petit à petit les quarante dernières années, croisant des œuvres, à l’image du dessin « Sans reproches » (1992) de Tomi Ungerer montrant un chevalier masqué d’une capote, ou de l’urne « Virus et microbes » (2017) d’Hervé di Rosa, du « singe vert » de Françoise Pétrovitch, mais aussi de romans, disques, affiches de film, médicaments, d’un numéro de Télé7Jours, du portrait de Michel Foucault par Hervé Guibert – qui a été l’un des visages du sida à la télévision –, et des vestiges des luttes et des larmes tels des badges, pins et autres pancartes…

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Avoir vingt ans au milieu des années quatre-vingt alors que beaucoup n’atteignaient pas trente ans car il n’y avait alors aucune solution oblige à imaginer une résistance qui passe aussi par l’œuvre, comme en témoigne le « collier-cicatrice » de Jean-Michel Othoniel, composé d’une œuvre photographique associée à une vidéo de la performance collective « beau comme un camion » prise lors de l’Europride 1997 à Paris. « En 1996, Félix Gonzalez Torres mourrait du virus du sida. En 1997, avec un collectif d’artistes, nous lui avons rendu hommage lors de l’Europride, à Paris » explique Othoniel. « J’avais pour l’occasion créé Le Collier-Cicatrice, 1001 petits colliers de verre rouge à porter avec fierté que j’offrais en échange d’un portrait photographique. Chacun d’entre nous a une cicatrice sur laquelle il se construit et ce collier en est le symbole. Depuis 40 ans nous vivons avec le virus, longtemps il nous a empêché d’avoir des enfants, de donner notre sang, d’aimer librement. Nous avons dû accepter d’en porter les stigmates et de ne plus jamais être les mêmes ». Dans la vidéo, cent-soixante-dix visages d’hommes, de femmes, jeunes, vieux, gays, hétéro, portent le collier. L’ambiance est festive. En 1997, les trithérapies sont déjà disponibles. Désormais on peut vivre avec le sida. Ce n’est plus la même histoire. Reste le collier, la cicatrice.

Agrandissement : Illustration 5

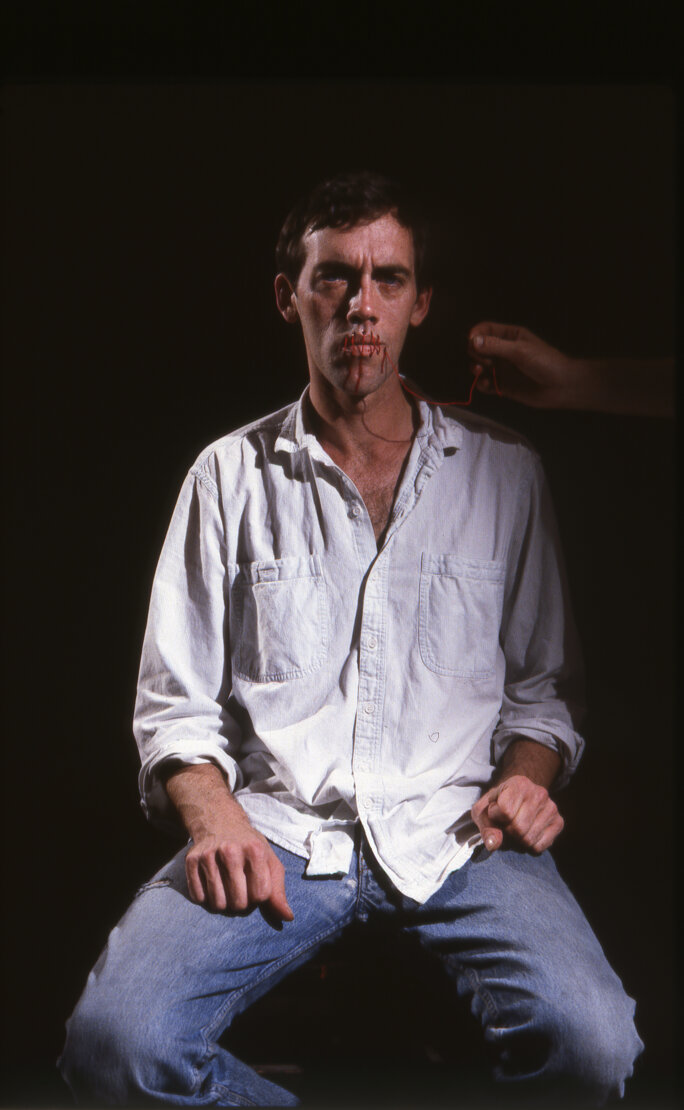

« Je sors ce soir »

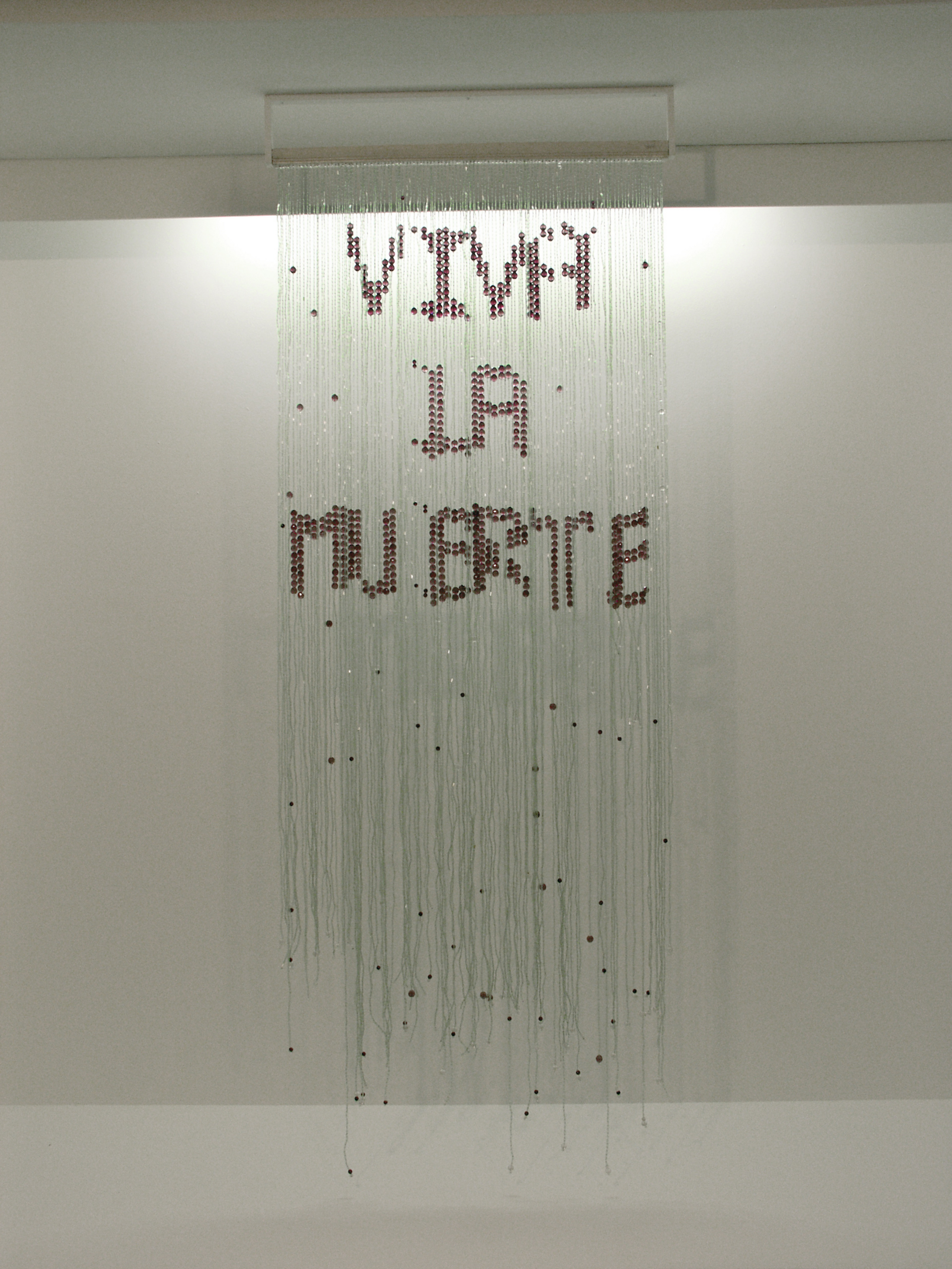

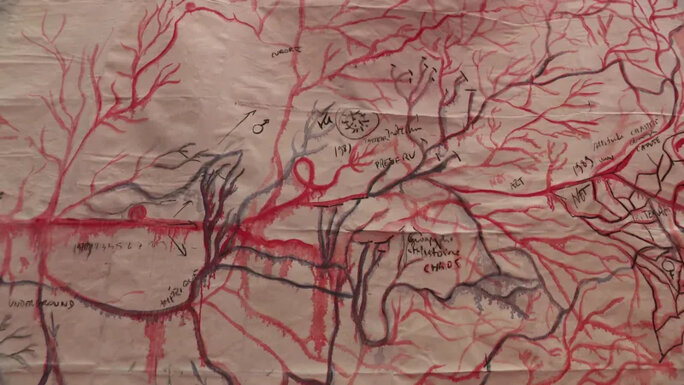

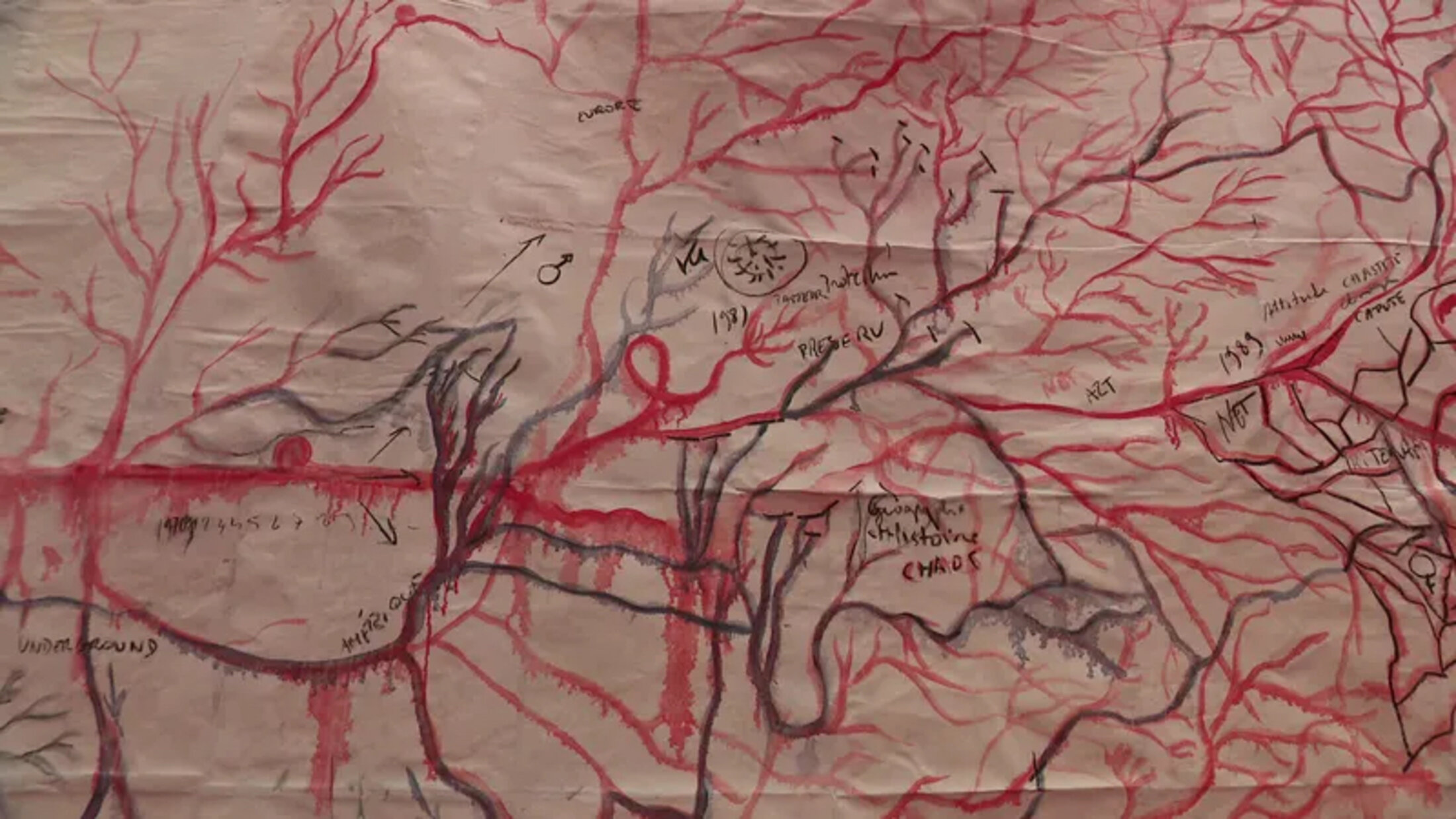

Le visiteur est accueilli par « Viva la muerte » de Bruno Pélassy qui détourne le slogan franquiste sur un rideau de fil en cristaux Swarovski, donnant d’emblée le ton à l’exposition dont le parcours est découpé en dix sections. Celles-ci entremêlent œuvres plastiques, littéraires, chorégraphiques, cinématographiques... pour former un récit qui sollicite le spectateur au-delà du simple regard, dans toute sa sensibilité. Une grande section est consacrée à la thématique du sang et des humeurs, dominée par une généalogie du sida réalisée par Fabrice Hyber. L’accès au traitement n’est pas égalitaire selon que vous soyez d’un côté ou de l’autre du monde. Michel Journiac travaille depuis longtemps avec son sang. Un mur de billet de cent francs tachés de sang séché. Révolté par l’affaire du sang contaminé en 1993, l’artiste avait envoyé ces billets à des personnalités du monde de l’art, dénonçant la gestion purement économique du don du sang, un scandale absolu.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

« Je sors ce soir » est le titre d’un roman[3] de Guillaume Dustan, chronique d’un soir comme les autres, entre rencontres, boissons, drogues. La nuit, c’est s’exposer. Des extraits de films permettent de passer de l’individu au collectif : du long plan séquence où Denis Lavant court comme un dératé dans « Mauvais Sang » de Leos Carax, au groupe étendu au sol dans un moment de silence absolu avant d’aller danser dans « 120 battements par minute » de Robin Campillo.

Agrandissement : Illustration 8

Une salle est entièrement consacrée aux photographies de Nan Goldin, la photographe de l’intime. Parmi les personnes représentées, Cookie Mueller, son amie, autrice, actrice dans les films de John Waters. Elle n’est plus ici que la photo dans la photo, arrière-plan d’un cliché centré sur son fils Max, celui qui lui survit. Malgré le chagrin du deuil, la famille est réunie par image interposée. Mehryl Ferri Levisse habite l’exposition. « Iel l’habite depuis ses prémices, avec son engagement de chaque instant et ses mots qui portent la voix de sa communauté[4] »écrit Anna Millers dans le catalogue de l’exposition. L’immense papier peint, créé spécialement pour l’exposition, montre des dizaines d’astres viraux brillant dans un grand ciel nuageux où vivent les anges partis trop tôt. Les mains gantées de bleu de la Drag-queen Divine bénissent dans un geste médical les œuvres et le public.

Agrandissement : Illustration 9

« Je n’ai fait que traverser le monde en courant »

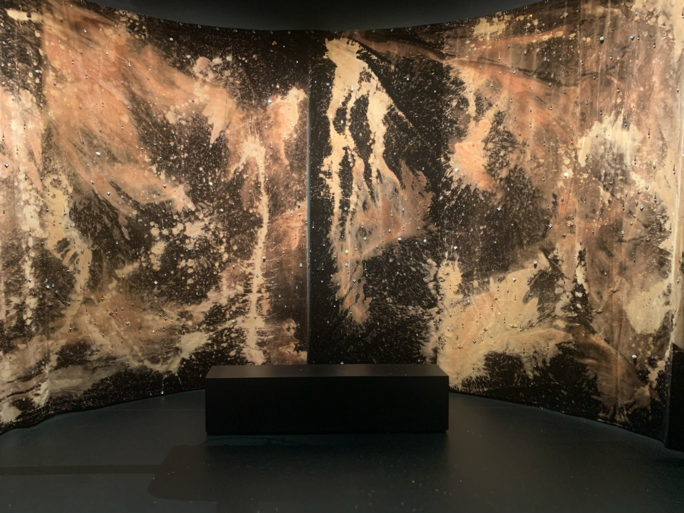

Un oncle, un cousin, un ami, un amant, la plupart des visiteurs ont été ou sont impactés d’une façon ou d’une autre par l’épidémie du Sida. L’exposition est pleine « de témoignages et de résistances aux discriminations et à l’oubli[5] » écrit Paul Lang, le directeur des musées de la ville de Strasbourg, dans le catalogue. Faire du sujet quelque chose d’actuel. Le projet s’est construit au carrefour des plusieurs domaines : les arts, la culture, l’histoire qu’elle soit politique, sociétale, des luttes, une pluralité qui favorise une exposition immersive sollicitant tous les arts et provoquant une révolution dans les formes. Ce n’est cependant pas une épidémie révolue, on vit toujours avec le sida aujourd’hui. En ce sens, l’exposition se situe dans notre présent. Faire une exposition sur le sida ne peut se limiter au prisme artistique. Des professionnels et des associations assurent la permanence, un lieu d’écoute, de renseignements, d’orientation, installé dans la nef du musée et ouverte à tous pendant la durée de l’exposition. Le grand rideau de scène de Jean-Luc Verna, au velours attaqué à l’eau de javel, annonce déjà la fin de l’exposition. Trait d’union entre l’art et la vie, « Past Knight » est la recréation d’une œuvre réalisée à quatre mains avec Bruno Pélassy de 1996, un rideau de nuit qui lui rend hommage à travers l’utilisation de ses matériaux de prédilection que sont le velours et les perles.

Agrandissement : Illustration 10

Parler du sida implique un récit polyphonique. Inscrit au dos d’une veste noire, le texte-slogan de Jenny Holzer« In a dream you saw a way to survive and you were full of joy » (« Dans un rêve, tu voyais un moyen de survivre et tu étais plein de joie ») fait partie de la série « Survival » qui fut initialement présentée sur de grands panneaux d’affichage électroniques dans les espaces publics. L’expression se décline ensuite sur des emballages de préservatifs, des bancs en marbre, des cartes postales en bois. Le texte de Holzer fait référence à la terreur et à la gravité du sida, mais aussi à l'importance de maintenir l'espoir pendant une pandémie. En 2023, après un traitement très lourd impliquant une greffe de la moelle épinière, un troisième patient, surnommé le « patient de Düsseldorf » et atteint à la fois du VIH et d’une leucémie, aurait guéri des deux maladies. Si on ne ressort pas indemne de l’exposition « Aux temps du Sida », celle-ci est porteuse d’espoir et de vie. Dans l’un des textes réunis sous l’intitulé « Au bord du gouffre », l’artiste américain David Wojnarowicz rendait hommage « À tous les gars et les filles passés et à venir qui donnent au chaos du sens et de la joie ». C’est bien de cela qu’il s’agit, de cette capacité à transformer le chaos en lutte et en fête, jusqu’au bout d’être vivant.

Agrandissement : Illustration 11

[1] Depuis le début de l’épidémie, 40,1 millions de personnes sont décédées des suites du sida. Aujourd’hui, 38,4 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde.

[2] Collectif d’artistes auquel participeront notamment Felix González- Torres, Jenny Holzer ou Barbara Kruger.

[3] Guillaume Dustan, Je sors ce soir, P.O.L., 1997, 112 pp.

[4] Anna Millers, « Ferri Levisse Mehryl », Aux temps du sida. Œuvres, récits et entrelacs, catalogue de l’exposition éponyme, musée d’art moderne et contemporain, Strasbourg, du 6 octobre 2023 au 4 février 2024, p. 82.

[5] Paul Lang, Aux temps du sida. Œuvres, récits et entrelacs, op. cit.

Agrandissement : Illustration 12

« AUX TEMPS DU SIDA. OEUVRES, RÉCITS ET ENTRELACS » - Commissariat : Estelle Pietrzyk, conservatrice en chef du MAMCS. Équipe de recherche : Thierry Laps, Anna Millers, Coralie Pissis, Alexandre Zebdi-Libot. Conseillers scientifiques : Thibaud Croisy, auteur et metteur en scène, Didier Roth-Bettoni, journaliste, auteur, historien du cinéma et producteur radio. Scénographie : Roll-Office (Ian Ollivier et Lucie Rebeyrol).

Jusqu'au 4 février 2024.

Du mardi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 18h, samedi et dimanche, de 10h à 18h.

Musée d'art moderne et contemporain

1, place Hans Jan Arp

67 000 Strasbourg

Agrandissement : Illustration 13