Agrandissement : Illustration 1

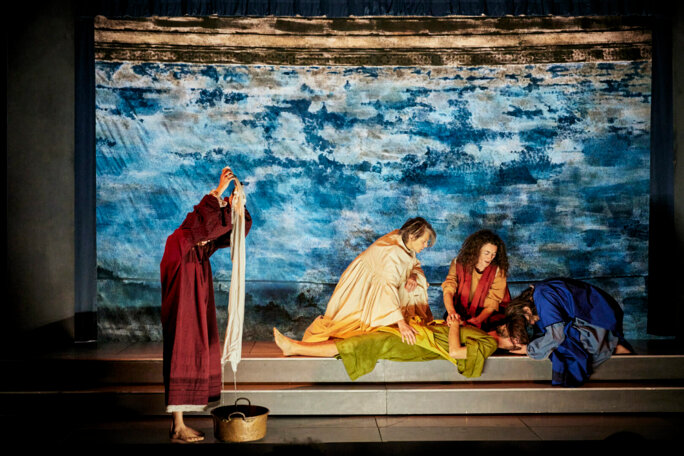

Sur scène, une autre scène, de carton-pâte celle-ci, fermée d’un épais rideau qu’une comédienne entrouvre de force en poussant un matelas qui, une fois installé à la place adéquate, va servir d’amortisseur aux acteurs qui tombent les uns après les autres dans un hommage aux scènes de morts théâtrales célèbres, souvent spectaculaires et finales, revisitées ici avec beaucoup d’humour comme pour dédramatiser ce moment qui, de toute façon, sera le nôtre un jour. Dans cette anthologie morbide mais néanmoins hilarante, les interprètes semblent rivaliser de trouvailles pour incarner le meilleur mourant, quitte à parfois agoniser longtemps, dans des râles aux variations gutturales infinies, avant de s’entretuer dans une joyeuse foire d’empoigne. Le théâtre, « lieu de la plus grande illusion », peut jouer et rejouer la mort à foison. Après cette tentative de réhabiliter la mort en quelque sorte, de la replacer dans la vie à laquelle elle est intrinsèquement liée via le répertoire théâtral, « À la vie ! » se déplace vers une écriture documentaire élaborée à partir d’une enquête en milieu hospitalier et au centre d’éthique clinique à Paris. La pièce met ainsi en jeu à la fois les questions de représentation et les grandes interrogations éthiques et légales qu’engendrent la fin de vie au moment même où en France le sujet est débattu à l’Assemblée nationale. Un simple lit que l’on déplace et replace suffit à faire prendre des allures d’hôpital au plateau pour donner à voir, à travers un enchainement de scénettes qui sont autant de cas singuliers, le quotidien d’un service confronté à la fin de vie sous quelque forme que ce soit. Si la vie est un combat, en choisir la fin lorsqu’elle devient inéluctable devrait être un droit universel.

Agrandissement : Illustration 2

Sauver à tout prix ou accompagner à mourir

C’est un fils qui refuse de laisser partir son père malgré quatre passages de ce dernier au service de réanimation en moins d’un an. Brisé par le chagrin et ne voulant rien entendre, il est vent debout contre l’avis des médecins et fera le choix de changer son père d’hôpital à la prochaine alerte plutôt que de le laisser partir. C’est une femme désemparée face à la décision la plus difficile à prendre de sa vie : doit-on ou non maintenir son mari en vie à l’aide d’un respirateur artificiel ? Au médecin venu lui annoncer la terrible nouvelle, elle parlera plus tard de ses enfants, dira qu’ils sont encore petits mais qu’ils comprennent, qu’ils sont formidables. C’est cette vieille dame en service de gériatrie qui, épuisée par la vie, demande à l’infirmière de la laisser partir. Elle n’est pas malheureuse, au contraire. Elle a juste fait son temps, dit-elle. Au fur et à mesure qu’on avance dans la pièce, les certitudes s’effacent face à chacun des cas qui se révèlent tous particuliers, uniques.

Agrandissement : Illustration 3

C’est ce jeune homme, atteint depuis sa naissance d’une maladie dégénérative qui refuse une greffe du poumon bien qu’il sache que c’est sa dernière chance de vivre, provoquant l’ire de son médecin. Plus tard, lorsque la sœur du jeune homme viendra réclamer auprès du même médecin qu’il l’aide à partir, elle se heurtera à un mur. Le refus du médecin n’est heureusement pas motivé par sa colère – bien qu’il estime que le choix de l’homme, si jeune encore, soit un beau gâchis – mais dicté par l’application à la lettre de la loi. L’éthique occupe le cœur de la pièce comme en témoigne le vif débat qui anime quatre médecins autour de la fin de vie de ce jeune homme. S’ils sont tenus par la législation et le serment d’Hippocrate[1], ils n’en restent pas moins humains et s’interrogent sur les limites de la loi Claeys-Leonetti[2] de 2016 autorisant le recours à la sédation profonde mais ne répondant pas à toutes les questions soulevées par la fin de vie. C’est cette femme avec laquelle on assiste à l’annonce de son cancer et qu’on accompagne jusqu’à sa cérémonie d’adieu, dans un endroit spécialisé dans les suicides assistés en Suisse. Elle n’a pas eu le choix de mourir chez elle. En France, en attendant la loi présentée en Conseil des ministres le 10 avril 2024, l’euthanasie reste interdite. « La loi a toujours un train de retard » avait fait remarquer un peu plus tôt l’un des médecins au cours du débat animé autour de la fin de vie du jeune homme ayant refusé la greffe de poumon. La sœur de ce dernier avait évoqué le voyage en Suisse devant le refus du médecin d’aider son frère à mourir. Seuls les riches ont le droit de finir leur vie dans la dignité. La loi relative à l’euthanasie et au suicide assisté est aussi une question de lutte des classes. La célébration à laquelle sont conviés quelques amis prend des allures de rite de passage lorsqu’elle quitte ses proches pour se rendre de l’autre côté du rideau factice qui se confond ici avec le miroir d’Alice. L’opération durera le temps d’une chanson et, à observer l’un des convives se déchainer sur la scène devenue piste de danse, on n’a jamais été aussi ému en écoutant Dalida mourir sur scène.

Agrandissement : Illustration 4

Crise de foi

« À la vie ! » est le fruit d’une enquête sur le passage de la vie à la mort qu’Élise Chatauret mène de mars à décembre 2019 avec la même équipe que les deux précédents spectacles de la Compagnie Babel. « Je passais plusieurs mois dans des services de réanimation, je rencontrais des médecins en soins palliatifs, des psychologues[3] » précise-t-elle. « Avec l’équipe nous rencontrions Véronique Fournier, alors directrice du centre d’éthique clinique de l’Hôpital Cochin. Nous commencions un travail approfondi sur l’éthique et son fonctionnement, ses outils. Nous interrogions aussi la loi, son évolution ». Engagée dans cette recherche avec une certaine distance, le groupe est rattrapé par la réalité en mars 2020, lorsque que le covid oblige la France à se confiner pendant plusieurs mois. Cette pandémie pour ainsi dire tombait à point nommé, obligeant la société à repenser sa relation à la mort. Pour la metteuse en scène, le théâtre apparaissait comme le lieu où un rituel était possible. « Que peut le théâtre face à la réalité concrète, palpable, imminente ? Face à la peur, face à la mort, face à la maladie ? » se demande-t-elle alors. Cette crise a eu l’avantage de rappeler la réalité de la mort alors que dans les sociétés occidentales, sa place sociale disparait de plus en plus. Pourtant, la conscience de notre mortalité est un élément essentiel de notre force de vie. Au lieu de méditer sur ce fait inéluctable, nous nous efforçons de la tenir à distance alors que les progrès scientifiques nourrissent des espoirs d’éternité propices à nous faire ignorer nos fragilités. La manière dont est traitée la fin de vie ne relève pas de destins individuels mais concerne la société dans son ensemble.

Agrandissement : Illustration 5

Écrit avec Thomas Podevie, dramaturge et co-directeur de la Compagnie Babel, « À la vie ! » forme avec les deux pièces précédentes, « Ce qui demeure » (2016) et « Saint-Félix, enquête sur un hameau français » (2018), un triptyque qui porte sur l’étude de la vie des humains en société. Le spectacle utilise en les prolongeant les méthodes de travail explorées jusque-là par la compagnie autour de la fabrication d’un théâtre documentaire dont on pourrait dire qu’il est désormais érigé en protocole, comprenant l’enquête, les entretiens, leur restitution au plateau et le travail du collectif. Il interroge le lien entre documentaire et fiction en questionnant l’éventuelle théâtralité de la matière documentaire originale. Le spectacle devient alors la trace de l’enquête.

La pièce elle-même se divise en trois parties. Une première éminemment théâtrale enquête sur la question de la mort sur scène, du décès le plus naturel jusqu’au suicide en passant par le meurtre, d’Ibsen à Hugo, d’Euripide à Racine. Les comédiens expérimentent ainsi la quasi-totalité de la gamme des morts possibles. La deuxième partie prend place à l’hôpital, là où ont lieu quatre-vingts pour cent des décès en France aujourd’hui. Inspirés du film documentaire « Near Death[4] » de Fréderick Wiseman et de la somme des entretiens menés dans l’enquête initiale, mis en récits et en dialogue, les scènes sont autant de cas pratiques autour du droit des patients à décider de leur fin de vie. La dernière partie s’inspire du centre d’éthique clinique[5], lieu de conseil à la disposition des patients, de leurs proches et des équipes soignantes, en cas de difficulté éthique sur une décision médicale. Les outils de pensée qu’il développe sont en lien avec la pratique théâtrale mais également avec une partie de notre héritage philosophique. Ainsi voit-on Socrate, entouré de ses élèves tels que les imagine le peintre Jacques-Louis David dans son tableau de 1787, « La mort de Socrate », accusé d’impiété et de corruption de la jeunesse, accepter la sentence qui le condamne à mort, et boire volontairement la cigüe. Le théâtre s’envisage alors comme un lieu de consolation.

Agrandissement : Illustration 6

« Regarder les Hommes face à la mort nous invite à quitter toute bien-pensance, toute normativité, nous faisait plonger dans le monde de la controverse, de la pensée complexe, dans l’altérité radicale » écrit Élise Chatauret dans sa note d’intention. Récit d’une enquête intime et collective, « À la vie ! » est dédié à « ceux qui sont partis, aux absents qui nous accompagnent ». L’avènement de l’humanité se caractérise, selon les historiens, par le fait de construire des sépultures, de ritualiser la mort. À l’intersection de l’intime et du politique, Élise Chatauret interroge le droit de choisir le moment de sa mort. En faisant le pari du théâtre comme lieu de prise en charge de sa représentation, elle compose un puissant hymne à la vie.

Agrandissement : Illustration 7

[1] Même s’il n’a pas de valeur juridique, le serment d'Hippocrate est considéré comme l’un des textes fondateurs de la déontologie médicale. Le texte, revu par l’Ordre des Médecins en 2012, est disponible ici : https://www.conseil-national.medecin.fr/medecin/devoirs-droits/serment-dhippocrate

[2] La loi du 2 février 2016 modifie les dispositions relatives à la fin de vie : des droits renforcés et des droits nouveaux pour les personnes malades et les personnes en fin de vie. Chacun peut exprimer ses volontés sur la fin de vie, qu’il soit en bonne santé ou malade. https://sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/les-soins-palliatifs-et-la-fin-de-vie/droit-d-acces-aux-soins-d-accompagnement-rappel-du-cadre-legislatif/article/mieux-repondre-au-droit-de-mourir-dans-la-dignite-avec-la-loi-claeys-leonetti#:~:text=Qu'est%2Dce%20qu',concitoyens%20d'exprimer%20leurs%20volontés.

[3] Sauf mention contraire, les citations sont extraites de la note d’intention du spectacle, septembre 2021.

[4] Film documentaire américain sorti en 1989, tourné dans le service de soins intensifs de l'hôpital Beth Israel de Boston.

[5] Créé en 2002, à la suite de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, le centre a pour but : d’aider les patients à faire valoir leur point de vue dans la décision médicale, de tenter de dépassionner les débats quand il y a désaccord entre soignés et soignants en la matière, d’observer les pratiques et notamment la façon dont la loi s’applique ou non concrètement sur le terrain. https://ethique-clinique.aphp.fr

À LA VIE ! - Compagnie Babel - Élise Chatauret. Écriture : Élise Chatauret, Thomas Pondevie et la Compagnie Babel. Mise en scène : Élise Chatauret. Dramaturgie : Thomas Pondevie. Scénographie : Charles Chauvet. Costumes : Charles Chauvet assisté de Morgane Ballif. Création lumières : Léa Maris. Création sonore : Lucas Lelièvre assisté de Camille Vitté. Régie générale : Jori Desq. Régie lumière : Coline Garnier. Régie son : Jérôme Patrice. Décor : Atelier de la MC2 Grenoble. Conseil médical à l’écriture : Véronique Fournier. Production et administration : Maëlle Grange . Diffusion et développement : Marion Souliman. Avec : Justine Bachelet, Solenne Keravis, Manu Matte, Emmanuelle Lafon, Charles Zévaco. Production Compagnie Babel - Élise Chatauret. Coproductions MC2 Grenoble ; Malakoff Scène Nationale ; Théâtre Romain Rolland, Scène conventionnée d’intérêt national de Villejuif ; Théâtre d’Arles, scène conventionnée d’intérêt national - art et création - nouvelles écritures, le Théâtre Dijon Bourgogne, Centre dramatique national. Soutiens La compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture DRAC Île-de- France et la Région Île-de-France. Avec l’aide à la création du département du Val-de-Marne, de la Ville de Paris, de l’ADAMI et de la SPEDIDAM. Avec le soutien du Centquatre-Paris et du Nouveau théâtre de Montreuil – Centre dramatique national. Depuis 2021, la compagnie est associée au CDN d’Ivry, au Théâtre de la Manufacture - CDN de Nancy et à Equinoxe, Scène nationale et, depuis septembre 2023, la compagnie est associée à Equinoxe-Scène nationale de Châteauroux. Elle est également associée au Théâtres des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne. Spectacle vu à les Quinconces et l'Espal, Scène nationale du Mans, le 28 mai 2024.

Les Quinconces & l'Espal, Le Mans, 28 mai, dans la cadre de la troisième édition de Vivants Vivantes, temps fort autour de notre rapport au vivant.

Agrandissement : Illustration 9