Agrandissement : Illustration 1

À Houilles, le centre d’art la Graineterie présente l’œuvre de Laure Tixier (née en 1972 à Chamalières, vit et travaille à Paris) dans une exposition monographique qui interroge l’enfermement par le biais de trois corpus d’œuvres abordant trois formes de claustrations distinctes : « Map with a view, géométrie de l’enfermement » à propos de l’architecture carcérale, « Forme collective » sur les grands ensembles et « Il se peut qu’on s’évade en passant par le toit » sur les colonies pénitentiaires. Le travail de l’artiste est lié à l’architecture, l’urbanisme, l’habitat et l’organisation sociale qu’ils sous-tendent. Diplômée de l’École nationale des beaux-arts de Bourges en 1996, école dans laquelle elle enseigne aujourd’hui, elle développe une pratique multidisciplinaire incluant céramique, textile, aquarelle, peinture murale, sculpture, installation, vidéo, qu’elle met au service de récits fragmentés, subtils et décalés, associant des références à la culture populaire, à l’histoire de l’art, à la science et aux utopies humaines. Elle s’intéresse aux angles morts de l’histoire, particulièrement aux non-dits, de l’univers carcéral, l’un de ses sujets de prédilection. Ses recherches trouvent leur origine dans son enfance. Si elles n’apparaissent pas systématiquement dans ses créations, Laure Tixier, artiste chercheuse, travaille presque toujours à partir d’archives. Les trois ensembles d’œuvres présentés à la Graineterie sont, chacun à leur manière, des espaces de résistance. En donnant à voir ce qui fait communauté, ils élaborent une contre-histoire de la modernité.

Carte avec vue : la prison révélée par ses plans

Le premier ensemble occupe l’entrée du centre d’art et donne à voir trois formes issues d’un inventaire en répertoriant une trentaine. Transposées sur le mur, elles représentent l’emprise au sol de prisons en France et à l’étranger sur des époques chronologiques longues. À partir du XVIIIème siècle, l’invention du plan panoptique[1] par le philosophe utilitariste britannique Jeremy Bentham (1748 – 1832), établit une sorte de mondialisation par la prison. Elle se diffuse aux États-Unis avant que Tocqueville ne ramène le modèle en France. Elle se diffuse en Afrique.

Agrandissement : Illustration 2

La première forme reprend l’emprise au sol de la Petite Roquette, prison pour enfants érigée en 1830 par Hyppolite Lebas qui s’inspire des plans du panoptique de Bentham. Elle sera par la suite transformée en prison pour femmes avant d’être détruite[2]. A l’époque, il s’agissait du premier établissement à différentier les hommes des enfants. C’est à partir de la Petite Roquette et des conditions de détention particulièrement difficiles que nait l’intérêt pour les colonies pénitentiaires. La deuxième forme reprend celle de la prison Presidio Modelo à Cuba qui occupe l’Isla de la Juventud (Ile de la jeunesse). La troisième représente la prison de la Santé. De ces trois modèles réduits à leurs lignes élémentaires, le premier est détruit, le second a été transformé en musée, le troisième est toujours en fonction. « Avec ses créations abstraites ancrées dans le concret, Laure Tixier offre au spectateur, par l’intermédiaire des plans qu’elle revisite avec une puissance créative qui éclaire et nourrit la délicatesse d’autres parties de son œuvre, une lecture possible du sens de l’enfermement[3] » écrit très justement Barbara Polla.

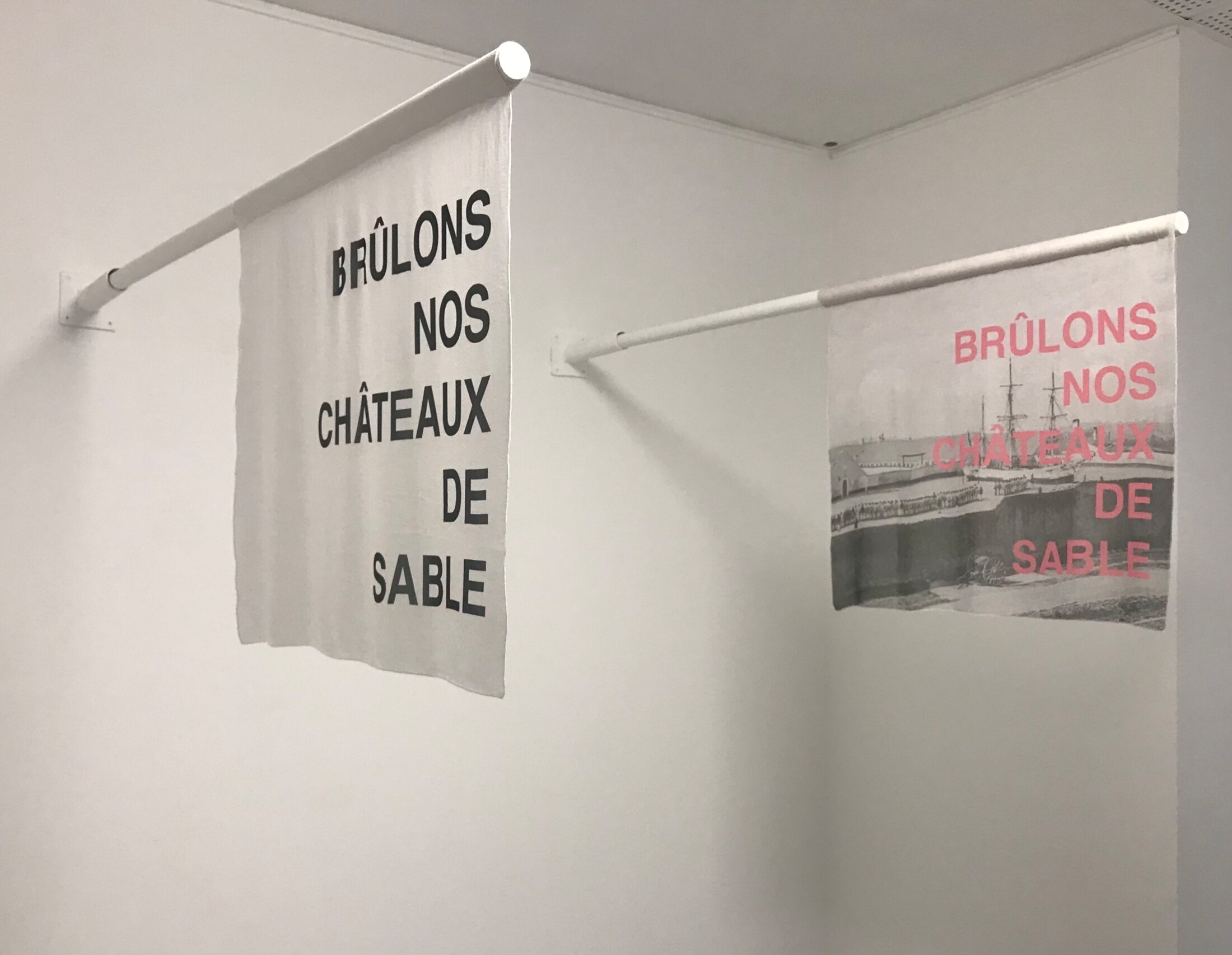

« Brûlons nos châteaux de sable »

L’intérêt de Laure Tixier pour l’organisation de l’espace collectif et l’univers de l’enfance, l’a conduite à s’intéresser aux colonies pénitentiaires agricoles et maritimes. A Belle-Île (Morbihan), où l’île est elle-même une prison, étaient enfermés des enfants entre sept et vingt-et-un ans. Issus de familles très pauvres, ils étaient coupables d’avoir commis des petits larcins pour se nourrir, ou bien étaient arrêtés pour vagabondage, délit interdit jusqu’en 1958 pour les enfants. Enfin, la loi de correction paternelle pour mécontentement[4], c'est à dire le droit pour un père de faire interner son enfant s’il avait « des sujets de mécontentement » à son égard, était une source non négligeable d’alimentation de ces colonies prisons.

Agrandissement : Illustration 3

La première colonie pénitentiaire ouvre en 1830, la dernière ferme au début des années 1970. Elles sont pleinement actives entre 1850 et 1950. Elles font partie des impensés de l’histoire, appellent encore aujourd’hui à une forme de déni. C’est à l’un des promoteurs de la Petite Roquette, Charles Lucas, que l’on doit la première colonie de ce genre, celle de Val d’Yèvre, près de Bourges. Ces colonies ont pour but de faire communauté par le travail. Gardant en mémoire le Salut au drapeau qui est chaque jour obligatoire, l’artiste en réalise un en mousseline de soie, faisant référence aux nombreuses fabriques de soie qui se trouvent sur l’île, proclamant poétiquement : « Brûlons nos châteaux de sable ».

Une révolte éclate dans la colonie le 27 août 1934. Un enfant s’est fait rouer de coups simplement pour avoir mordu dans son fromage avant de finir sa soupe. Une cinquantaine d’enfants s’évadent alors mais sont repris à la faveur de l’annonce d’une prime sur chacun des jeunes qui va mobiliser tout le village. Prévert, choqué, composera son poème « chasse à l’enfant[5] ». À la suite de cette évasion a lieu une campagne de presse de trois ans contre les bagnes d’enfants. A Belle-Île, une corderie assure l’autonomie de la colonie en vendant ses cordes à tous les établissements pénitentiaires de France. Cette autonomie est financée par le travail non rémunéré des enfants. L’artiste reprend les cordes, qui illustrent le travail quotidien des enfants, dans une installation composée de trois exemplaires dont les couleurs reprennent les teintes des fougères locales et les formes des façades de la colonie pénitentiaire. La corde est aussi le lasso, un jeu d’enfant, un outil pour capturer les enfants.

Agrandissement : Illustration 4

Forme collective : A propos des grands ensembles

L’intérêt de Laure Tixier pour les grands ensembles est évoqué ici par le Val-Fourré que l’artiste a abordé au cours d’une résidence initiée par le centre culturel Le Chaplin au sein duquel elle est en contact avec Leila Mahfouf, en charge des arts plastiques. Elle travaille sur la partie la plus récente : le quartier des peintres et des médecins, aussi connu sous le nom de quartier de Radar, zone la plus exposée aux violences urbaines et à la délinquance, dominée par les Tours Degas. Elle fouille dans les archives, détermine cinq plans du quartier entre 1972 et 2014 et invite cinq habitantes de ce quartier du Val Fourré, fréquentant l’atelier couture du centre de vie sociale, à broder chacune l’une des phases de la transformation matérialisée par les plans avec le tissu et les fils qu’elles veulent. Ces réalisations prennent place au sein d’un atelier spécifique dans lequel elles partagent leur technique et, petit à petit, échangent leurs souvenirs du quartier. À travers leur façon de broder, les points qu’elles pratiquent, elles racontent leur histoire. Lorsqu’elle les interroge, elles ne parlent que des Tours Degas. Parmi ces trois générations de femmes, le traumatisme de la démolition des trois tours de logements en 2006[6] reste très présent. Le contraste entre les formes abstraites des plans et l’incarnation des broderies est saisissant. Les pièces sont quasiment des autoportraits.

Agrandissement : Illustration 5

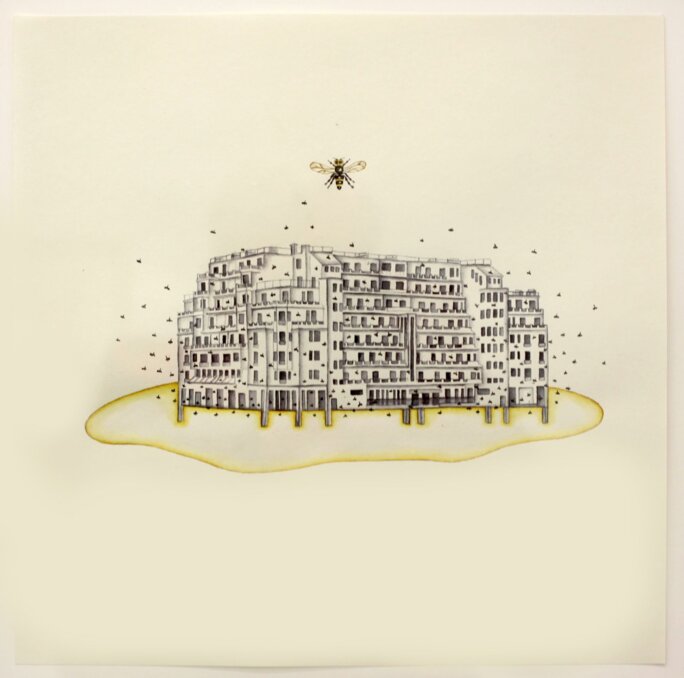

Laure Tixier garde en elle le souvenir d’une enfance passée dans le « quartier prioritaire » de la Fontaine du Bac à Clermont-Ferrand, entrecoupé de ses visites à la campagne, dans la ferme de ses grands-parents comme elle le rappelle elle-même : « De cette enfance écartelée entre ces silos à urbaniser les ruraux et les fermes de mes grands- parents, paysans-apiculteurs de moyenne montagne, j’ai gardé́ le goût des oppositions, des collisions politiques et poétiques[7] ». Après sa résidence au Val Fourré, Laure Tixier continue à travailler sur les grands ensembles, rappelant l’utopie qu’ils représentaient au début. Elle croise cette histoire avec la construction sociale des abeilles qui répondent à la même interrogation de comment et où habiter et suivent une organisation démocratique.

Agrandissement : Illustration 6

Dans trois dessins figurant trois ensembles d’habitations spécifiques de leur évolution – les Amiraux, habitation à bon marché (HBM) construite entre 1922 et 1927 par Henri Sauvage dans le 18ème arrondissement de Paris, le Cité Radieuse construite à Marseille par Le Corbusier entre 1947 et 1952, et la Tour Degas B construite au Val Fourré en 1972 par l’architecte urbaniste Raymond Lopez – l’artiste ajoute des essaims d’abeilles et du miel, introduisant un jeu entre le collectif et l’individu. Les abeilles, pour la plupart des ouvrières, établissent un parallèle avec les habitants des grands ensembles. À côté, trois ruches en cire d’abeille reprennent la forme des trois Tours Degas. Le moule en latex très fragile explique les déformations. Les sculptures narrent en trois exemplaires l’histoire de la répétition d’une forme, la reproduction d’un modèle à la va-vite. Cependant, le plus gros défaut de ces nouveaux lieux étaient les transports ou plutôt leur absence. Un autre dessin hybridant ruche et grand ensemble est intitulé « la muraille de Chine » du nom du grand ensemble construit en 1961 Clermont-Ferrand et dont la démolition est programmée pour 2023.

Agrandissement : Illustration 7

À l’occasion de sa résidence[8] à La Borne, Laure Tixier collabore avec le céramiste Hervé Rousseau à l’élaboration d’un rucher. Elle croise deux utopies de la même époque : les ruraux dans les villes et le mouvement inverse des céramistes des grandes villes vers La Borne. Le rucher se compose de formes rectangulaires couchées (les barres) ou debout (les tours) réalisées en colombin ou en plaque foulée aux pieds, cuits au bois durant six jours et six nuits dans un four Anagama[9].

« Des mauvaises graines chargées d’arracher d’autres mauvaises graines »

Le sous-sol ramène le visiteur auprès des enfants colons. Là est disposé un tas de galets blancs de Belle-Île dont certains présentent un mot qui, mis bout-à-bout, forment une phrase extraite d’un poème de Jean Genet : « Il se peut que l’on s’évade en passant par le toit[10] », réflexion sur l’imagination. L’exposition se poursuit donc littéralement sous le toit de la Graineterie où une série de douze aquarelles composent un « herbier de mauvaises herbes » (2021). Celui-ci dessine des végétaux qui se trouvaient dans ces prisons vertes parmi lesquelles la colonie du Val d’Yèvre près de Bourges, installée sur cent quarante hectares de marais insalubre. Grâce au travail gratuit des enfants, les terres sont assainies. Celle de Mettray, près de Tours – où séjourna Jean Genet –, a pour objectif de réintroduire les mineurs qui sont en prison dans le milieu rural : leur permettre de « se rédempter par la religion, le contact avec la nature et le travail aux champs[11] ». Une échelle exécutée en robinier dont l’artiste a pris soin de garder les épines qu’elle dore à la feuille d’or, reprend le même titre que l’extrait du poème de Genet. Au sol, la maquette de la Petite Roquette est présentée comme un jeu de construction réalisé dans quatre bois différents : le sapin, le pin, le chêne et le noyer, essences présentes à Mettray où existaient également des ateliers de menuiserie. Laure Tixier imagine alors que les enfants de Mettray puissent réaliser cette pièce, un jeu pour s’évader un peu.

Agrandissement : Illustration 8

Mai 68 va faire éclater le système des colonies pénitentiaires. L’histoire des filles est tue encore davantage: « Si l’histoire des enfances irrégulières du XIXème et XXème siècle est très peu connue, y compris sur les territoires de ces maisons de redressement, celle des filles est encore plus invisibilisée[12] » indique Laure Tixier. Elles sont littéralement enfermées entre quatre murs, comme des religieuses, surveillées par des religieuses chez qui elles peuvent être placées dès quatre ans. Elles sont surtout coupables d’être des filles, passent leurs journées à broder sans être payer des ouvrages qui seront vendus aux dames de la bourgeoisie. Le fonctionnement se fait par groupes qui ne se rencontrent jamais. Isolées elles n’ont pas le droit de parler entre elles. Les femmes qui sont passées par ces établissements n’en parlent pas. Plus tard, certaines évoqueront une seule chose : les portes qui se refermaient sur elles. Les établissements du Bon Pasteur[13] ont perduré jusque dans les années soixante, ils étaient présents à Bourges, Angers, Orléans, … au total une quarantaine étaient en fonction en France, environ quatre-vingt dans le monde.

Si le titre de l’exposition, « Floraisons associées aux espaces engendrés », est emprunté à une thèse de mathématiques, il se veut ici poétique, engagé, politique. Laure Tixier raconte des histoires intimes qu’elle imagine à partir d’éléments glanés dans les archives. Elle redonne ainsi un peu d’humanité à des groupes sociaux qui en ont été privés, corrigeant l’histoire pour mieux la rééquilibrer. L’artiste compose une fable qui ménage des espaces de résistances comme autant de possibles à l’esquive, l’échappatoire. Il se peut alors que l’on s’évade en passant par le toit.

Agrandissement : Illustration 9

[1] Jeremy Bentham, Panopticon, 1780. Trad. Panoptique : mémoire sur un nouveau principe pour construire des maisons d’inspection, et nommément des maisons de force, Paris, 1791

[2] Le Square de La Roquette, le plus grand du 11ème arrondissement, occupe l’emplacement de la Petite Roquette.

[3] Barbara Polla, texte écrit en marge de l’exposition « La prison exposée : Champ-Dollon à Penthes », Château de Penthes, Genève, 2018, reproduit dans Point contemporain, https://pointcontemporain.com/laure-tixier-focus/ Consulté le 1er novembre 2021.

[4] Voir à ce propos Pierre-Brice Lebrun, Guillemette Rabin, Grégory Derville, « L’historique des lois de la protection de l’enfance », La protection de l'enfance, Éditions Dunod, 2020, pp. 151-58.

[5] Le poème est mis en musique par Joseph Cosma et interprété par Marianne Oswald en 1936. Il est publié en 1946 dans le recueil Paroles, Le Point du Jour, 254 pp.

[6] Voir « Mantes la Jolie. Les Tours Degas détruites en dix secondes », Le Moniteur, 7 juillet 2006, https://www.lemoniteur.fr/article/mantes-la-jolie-les-tours-degas-demolies-en-dix-secondes.1053539 Consulté le 31 octobre 2021.

[7] Frédéric Herbin, Des mauvaises graines condamnées à en arracher et à en contrôler d’autres. Entretien avec Laure Tixier, juillet 2021.

[8] Les résidences du Centre de céramique contemporaine de La Borne (Cher) invitent des artistes plasticiens à développer un projet avec un céramiste, https://www.laborne.org/fr/residences_la_borne/ Consulté le 1er novembre 2021.

[9] Introduit au cours du XVIème siècle, sous la dynastie Ming, le four Anagama se caractérise par une chambre unique et une haute cheminée qui assurent un très bon tirage. Il permet une cuisson plus rapide et une moindre consommation de combustibles.

[10] Extrait du « Condamné à mort » qu’il écrit en 1942, alors qu’il est incarcéré pour vol à la prison de Fresne.

[11] Reproduit dans « Mettray », monographie d’établissements, Enfants en justice XIX – XXème siècles, http://enfantsenjustice.fr/?mettray Consulté le 1ernovembre 2021.

[12] Frédéric Herbin, op. cit.

[13] Sur les lieux pour « filles », voir Françoise TETARD, Claire DUMAS, Filles de justice. Du Bon Pasteur à l’Éducation surveillée (XIXe-XXe siècle),Beauchesne Éditeur, 2009, 516 p.

Agrandissement : Illustration 10

LAURE TIXIER - FLORAISONS ASSOCIÉES AUX ESPACES ENGENDRÉS - Commissariat d'Alexandra Servel, responsable du centre d'art la Graineterie, Pôle culturel de la ville de Houilles.

Du 18 septembre au 6 novembre 2021- Horaires : Mardi, jeudi et vendredi : 15h - 18h. Mercredi et samedi : 10h - 13h et 15h - 18h.

La Graineterie - Centre d'art de la ville de Houilles

16, rue Gambetta

78 800 Houilles