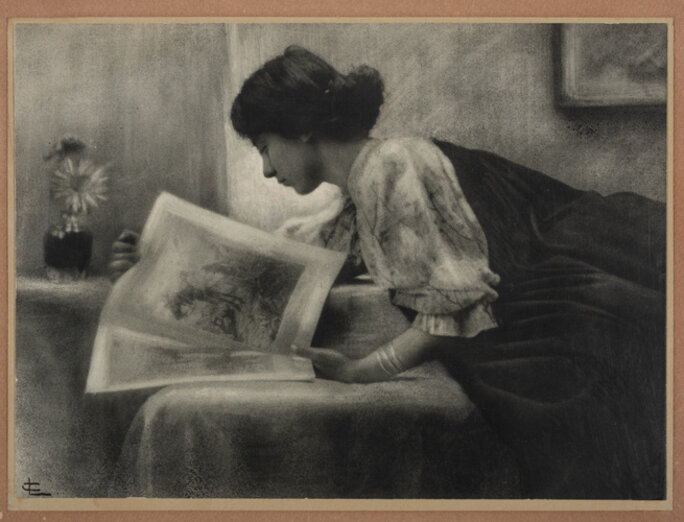

Agrandissement : Illustration 1

À l’Institut de France à Paris, lors de la séance officielle du 18 août 1839, Louis Daguerre (1787-1851), décorateur de théâtre, dévoile le premier procédé photographique qu’il a mis au point à partir des recherches de son associé, Nicéphore Niépce[1] (1765-1833) décédé six ans auparavant. Le daguerréotype rencontre immédiatement l’engouement du public, se répandant très rapidement en France, en Europe et dans le monde. Il règne durant une dizaine d’années avant d’être supplanté par d’autres procédés. Au départ, dispositif mécanique et scientifique permettant de capter la réalité visible, la photographie est considérée comme une technique indigne de faire partie des Beaux-Arts. En 1871, un médecin britannique du nom de Richard Leach Maddox (1816-1902) invente un film négatif au bromure de gélatine, connu sous le nom de procédé photographique dit « à plaque sèche » ou procédé gélatino-argentique[2]. Suivant la diffusion de ce nouveau procédé, le pictorialisme[3], premier mouvement esthétique international de l’histoire de la photographie, connait un vif succès entre 1890 et 1914 avant de s’éteindre doucement après la Première Guerre mondiale. Parmi les représentantes internationales du pictorialisme figure la photographe française Céline Laguarde (1873-1961). Considérée parmi les photographes majeurs de son temps, elle était totalement oubliée, comme effacée depuis près d’un siècle, alors qu’elle avait pourtant atteint de son vivant un niveau de notoriété inédit en France pour une femme photographe. Le musée d’Orsay répare cette injustice en proposant la première rétrospective de son œuvre. Centre-trente épreuves originales permettent de mesurer sa virtuosité dans les « procédés d’art » non argentiques, notamment les procédés pigmentaires à la gomme bichromatée et aux encres grasses, reconnus encore aujourd’hui parmi les techniques de tirage les plus complexes qui soient. La mise à jour du fonds personnel de Céline Laguarde, quasiment inédit et reconstitué dans les collections du musée d’Orsay entre 2017 et 2024, révèle une œuvre d’une qualité et d’une longévité exceptionnelles. L’exposition replace son parcours dans un triple complexe : celui d’un réseau singulièrement éclectique de sociabilités artistiques, littéraires, musicales et scientifiques ; celui, régional, national et international, de la photographie d’art ; celui, encore méconnu et analysé ici pour la première fois, de la photographie féminine en France au tournant des XIXème et XXème siècles.

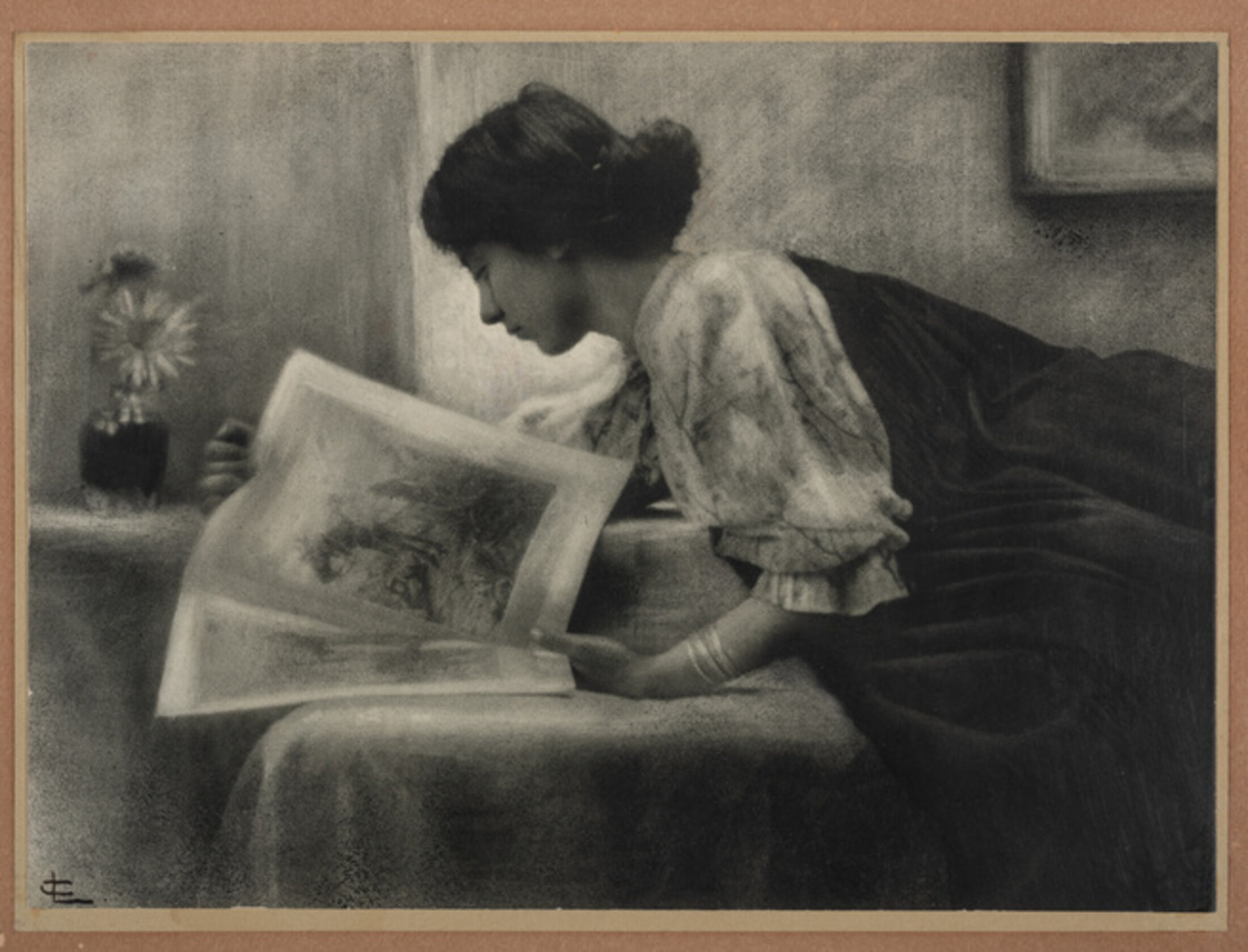

Agrandissement : Illustration 2

Devenir photographe

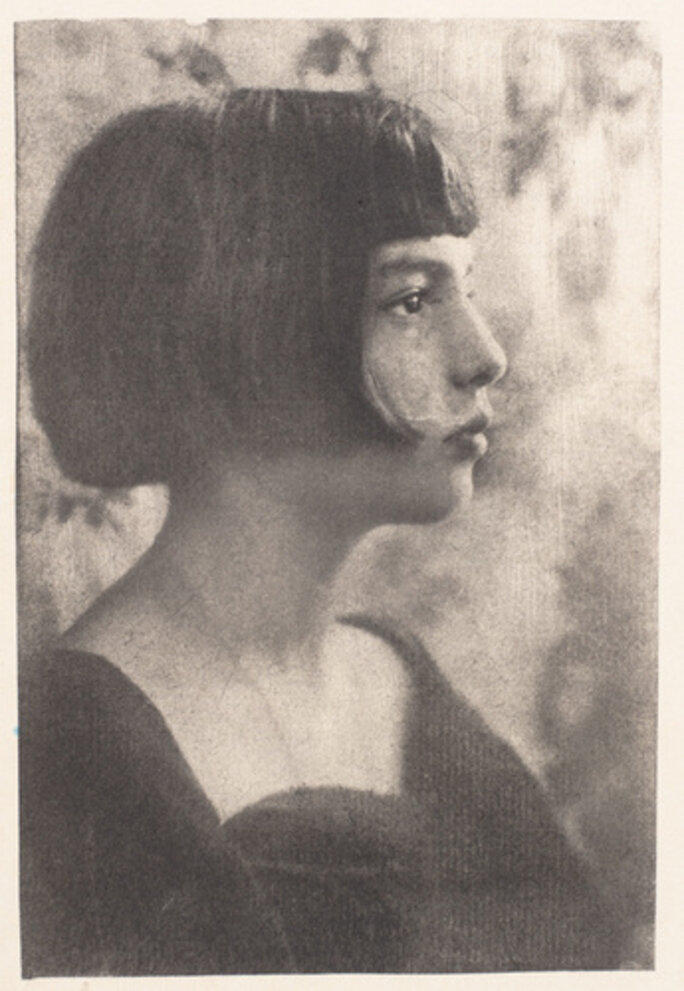

Gracieuse Céline Laguarde de Camoux nait en 1873 à Biarritz dans une famille bourgeoise. Son père meurt alors qu’elle n’a que trois ans. En 1895, elle s’installe brièvement à Paris avec sa mère avant d’élire domicile en 1897 à la « Villa des pins » à Aix-en-Provence. Dès l’année suivante, elle pratique intensément la photographie. Ses premiers tirages, qui s’apparentent encore à ceux que l’on trouve dans les albums de famille, sont destinés aux concours et aux revues pour amateurs. Une première œuvre, intitulée « Une précieuse », est publiée dans la revue Art et Photographie dès 1900. Pianiste virtuose, elle est très appréciée de la bonne société aixoise et des cercles intellectuels et artistiques de Provence où elle vivra la majeure partie de sa vie. Elle fait ses débuts en 1901 au Salon du Photo-Club de Paris[4]. La plus élitiste des associations d’amateurs photographes de France est aussi l’une des plus accueillante vis-à-vis des femmes photographe. Elle y sera admise comme membre correspondant quelques mois plus tard. Céline Laguarde devient rapidement une élève du photographe Robert Demachy (1859-1936), théoricien de la photographie et chef de file du mouvement pictorialiste en France, avec qui elle partage une très bonne maîtrise de la technique de la gomme bichromatée.

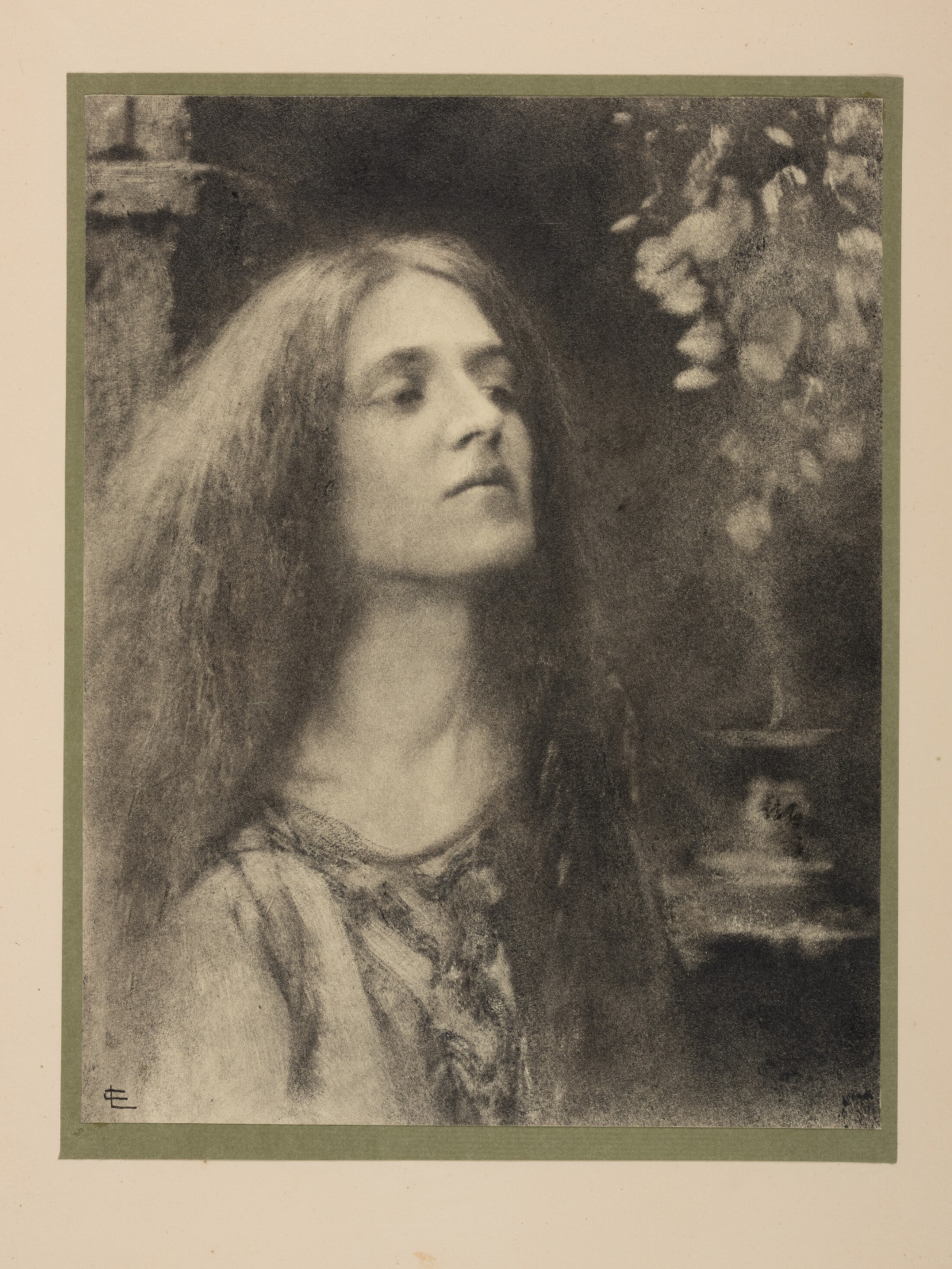

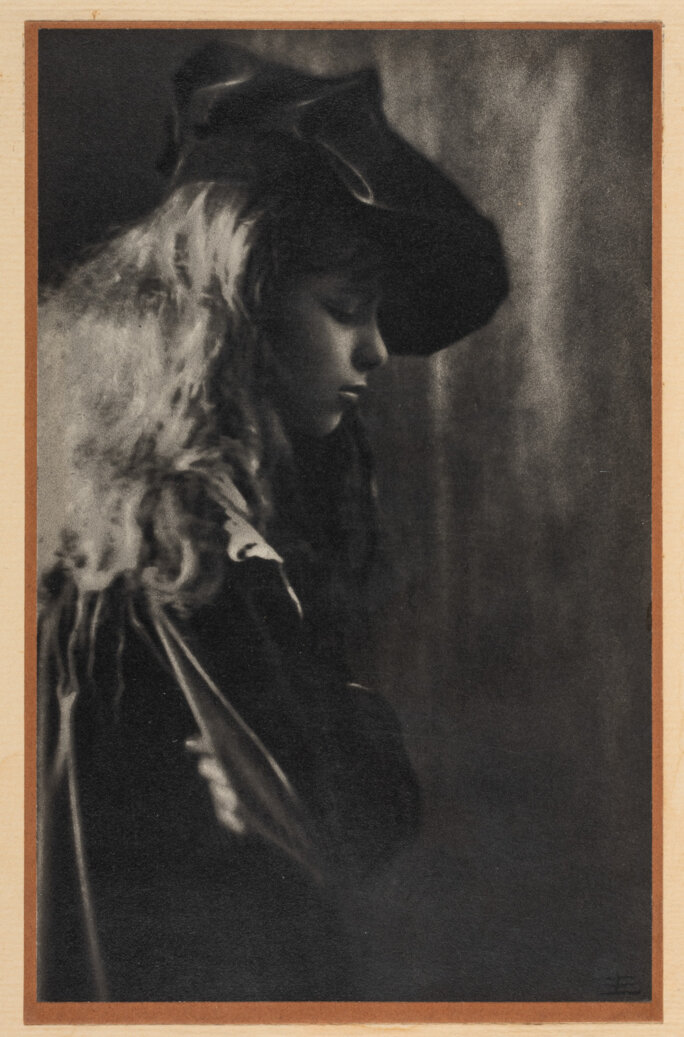

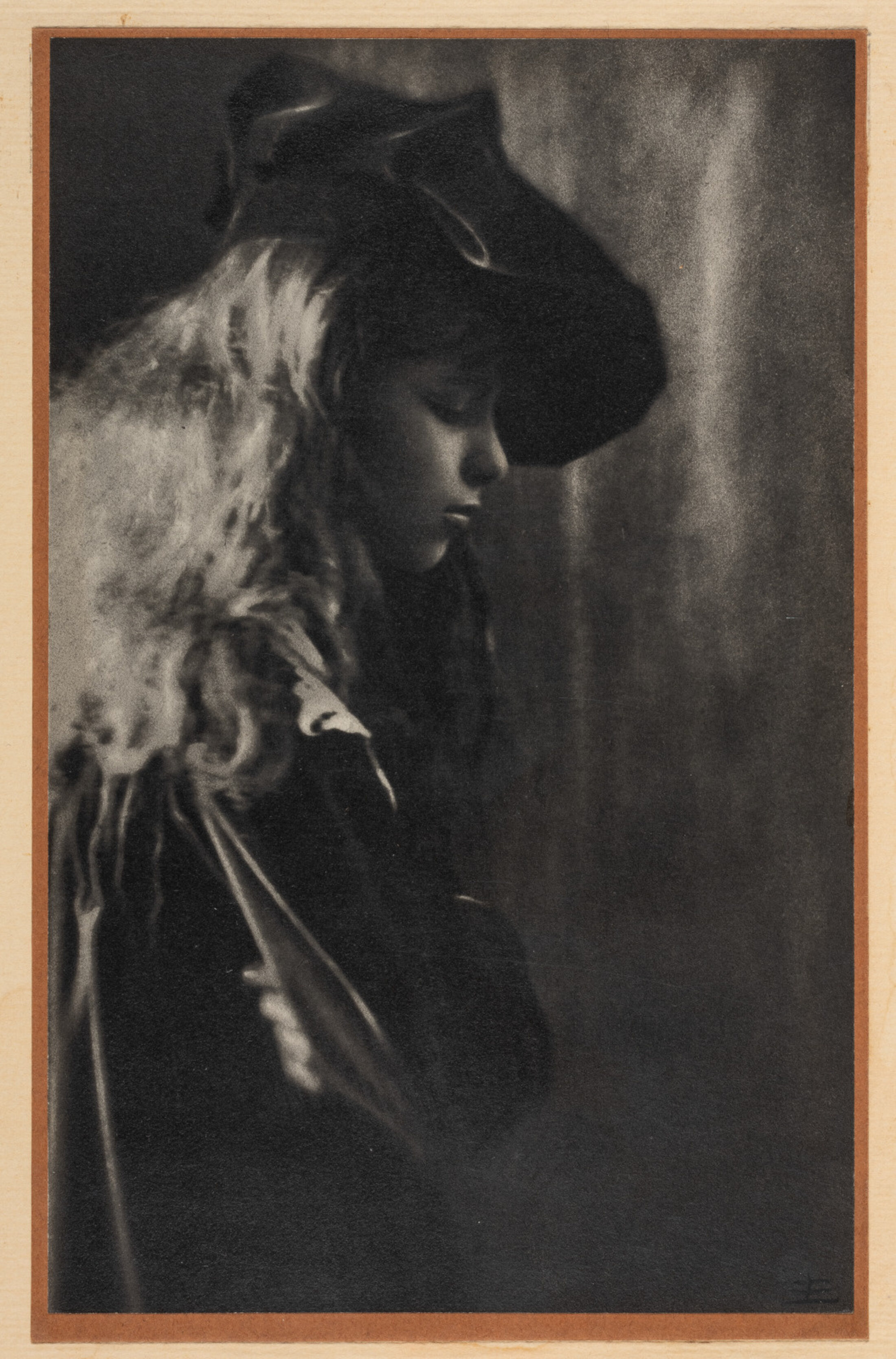

Dans l’œuvre de Céline Laguarde, la prédominance de la figure féminine, qu’elle soit adulte ou enfantine, est liée à sa primauté dans la production photographique de l’époque. Ses débuts artistiques s’inscrivent dans le « genre symbolique ». Cette veine idéaliste, à l’opposé de la crudité du monde moderne, est très répandue dans le pictorialisme puisqu’elle permet de maintenir à distance les usages récréatifs, mémoriels et documentaires du médium. Ainsi, ses œuvres, qui associent des références à la littérature, la peinture ancienne mais aussi à l’Art Nouveau et au symbolisme international, dégagent-elles, à la faveur des procédés pigmentaires employés, au rendu proche du dessin ou de la gravure, un flou chromatique[5] et un aspect évanescent, donnant une impression onirique baignée d’une lumière surnaturelle que vient renforcer l’utilisation d’une iconographie allusive trahissant un goût pour l’hybridation. Céline Laguarde adopte les préceptes esthétiques et techniques en vigueur dans l’école pictorialiste française dès son entrée au Photo-Club de Paris.

Agrandissement : Illustration 4

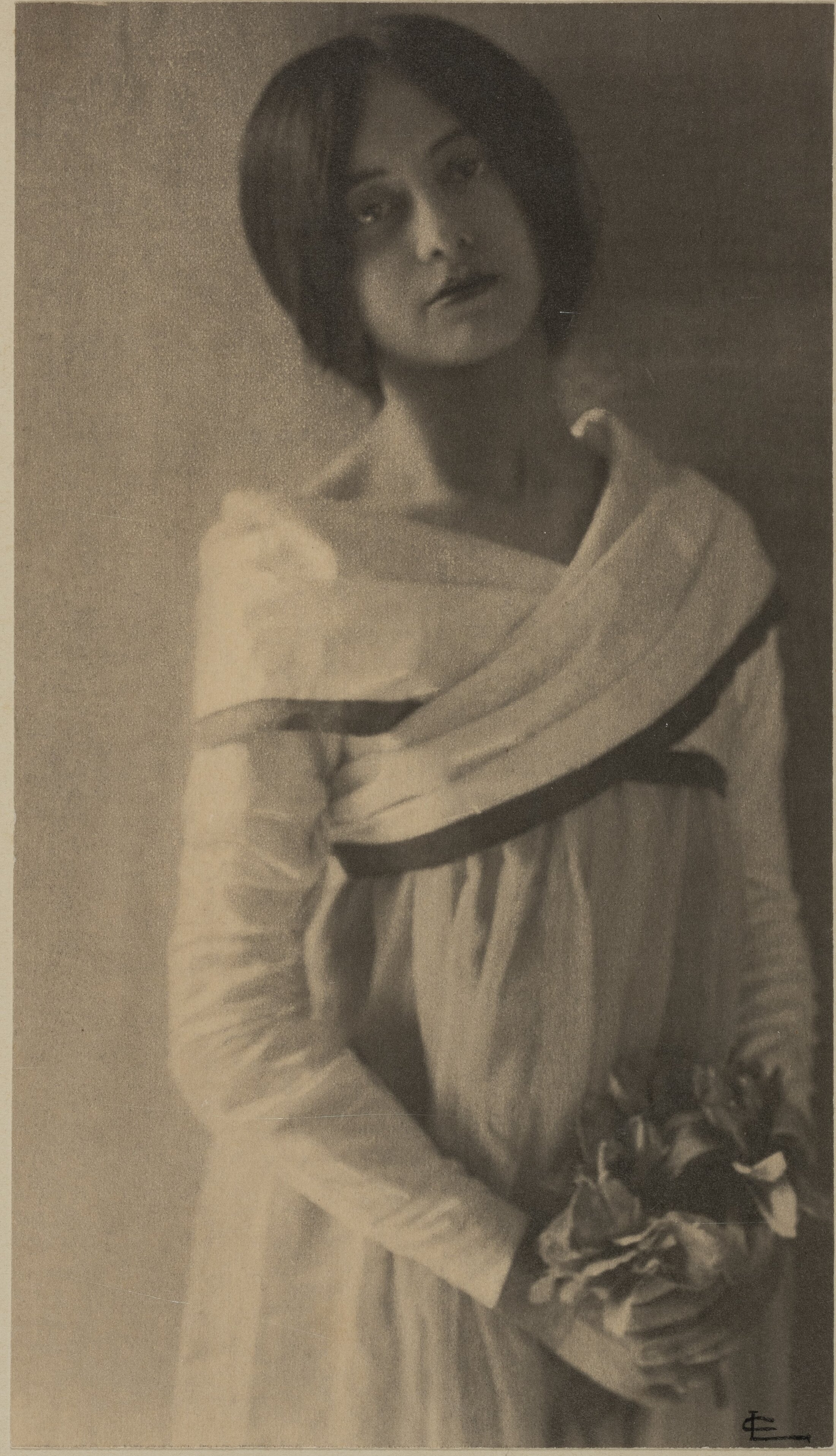

Après avoir photographié son entourage immédiat, elle commence à photographier des personnalités locales de la bonne société aixoise et provençale, réputée catholique et conservatrice. Les héroïnes de fiction qui peuplent désormais son œuvre sont plongées dans un univers atemporel ou bien dans un passé idéalisé inspiré par l’époque médiévale et la Renaissance, en vogue à ce moment dans les arts en France avec Viollet-le-Duc et la mode du néogothique mais aussi en Angleterre avec le mouvement préraphaélite. Dans « L’épreuve photographique », prestigieuse édition en deux volumes, publiée en 1904 par Plon sous la direction de Roger Aubry, « Stella », « Étude en brun » et « Pierrette », œuvres de Céline Laguarde, sont présentées aux côtés de celles des plus grands noms du pictorialisme qu’il s’agisse de Constant Puyo (1857-1933), Robert Demachy, Maurice Bucquet (1860-1921) ou d’autres. Elle est la seule femme à figurer dans cette édition. « Elle peut être considérée comme la seule autorité féminine du mouvement[6] » écrit Sandrine Chene dans le catalogue de l’exposition « Qui a peur des femmes photographes ? 1839-1919 » qui s’est tenue en 2015 au musée de l’Orangerie.

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Une représentante internationale du pictorialisme

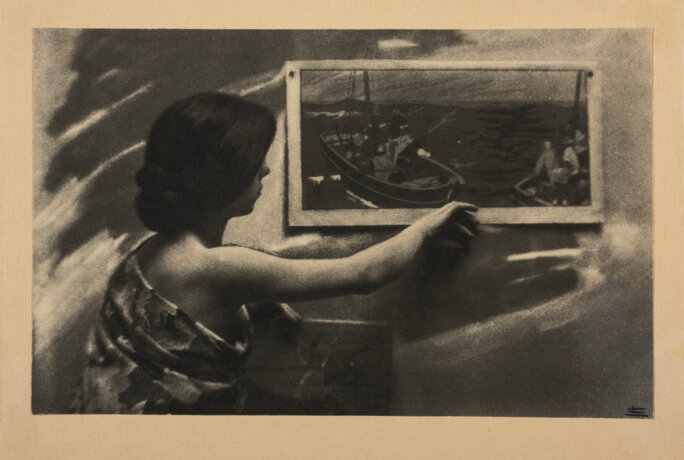

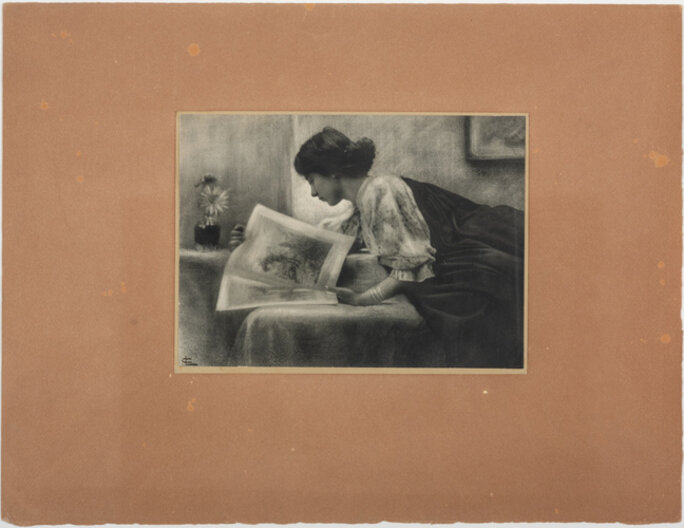

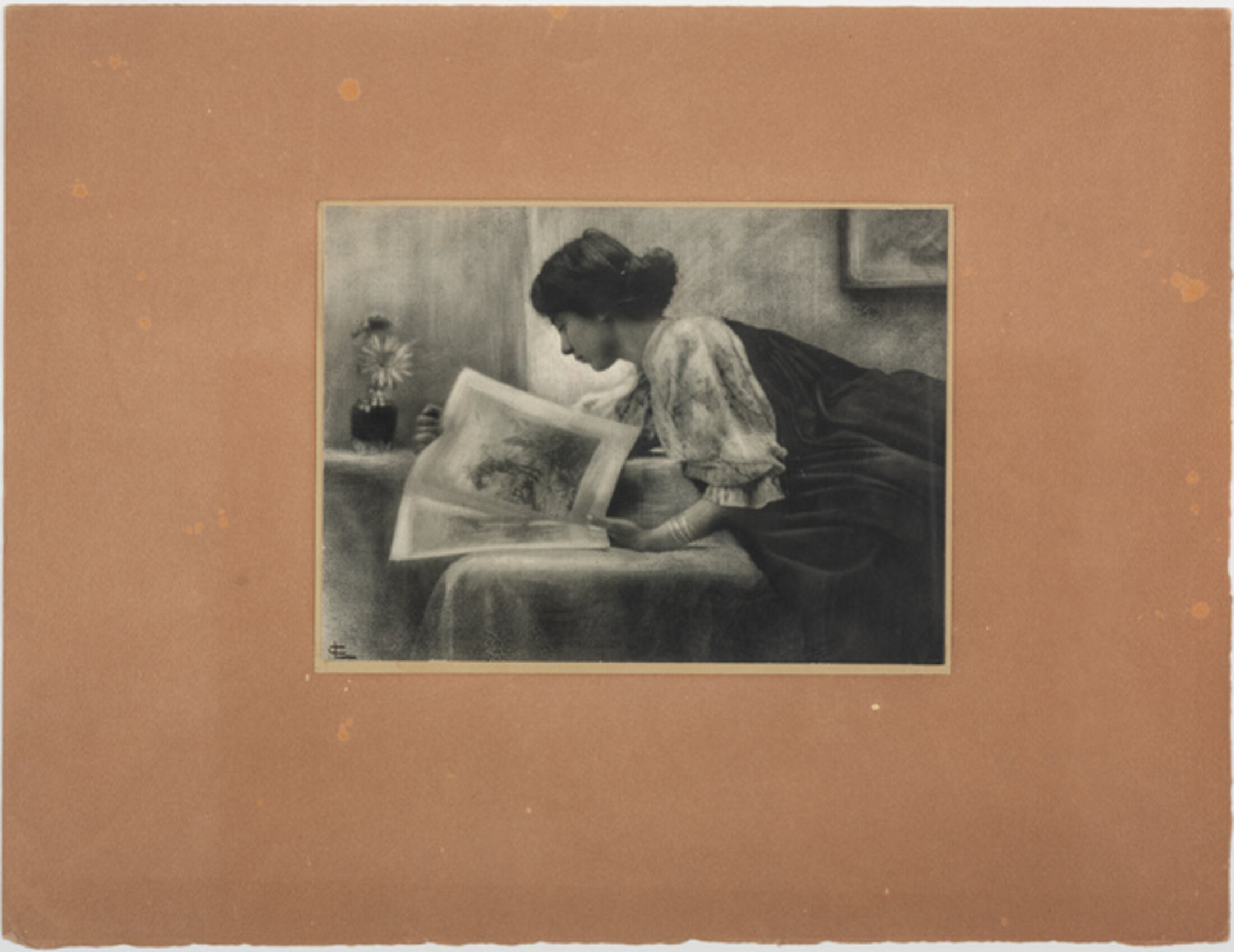

De 1901 à 1914, Céline Laguarde est présente dans presque toutes les expositions d’art photographique en France, en Europe et aux États-Unis, mais aussi dans plusieurs expositions universelles. Très souvent, elle est la seule représentante de l’école pictorialiste française au sein des délégations constituées par le Photo-Club de Paris pour l’étranger. Ses œuvres sont abondamment reproduites dans les revues spécialisées durant une quinzaine d’années. Sa carrière est d’autant plus exceptionnelle qu’elle est menée par une femme en province, le succès international ne l’ayant pas éloigné de son encrage provençal. Du 6 au 15 avril 1911, le Photo-Club de Nice organise, au sein du casino municipal, une première exposition monographique réunissant soixante-dix de ses œuvres. Deux autres expositions lui seront dédiées dans la même ville en 1915 et 1921. Elle est l’une des premières en France à saisir l’opportunité de livrer sa vision des femmes de son temps, en usant de la thématique de la femme « modern style », thématique courante dans la production pictorialiste française. Contrairement à ses collègues masculins, cette vision renvoie à une expérience vécue et partagée avec ses modèles. Le parti-pris de gravité qu’adopte Laguarde n’est jamais contrebalancé, comme chez les photographes masculins, par son pendant grivois. Les femmes de Laguarde sont actives, pensantes, concentrées, alors que, vu de l’étranger, l’intérêt pour le « beau sexe » était l’une des principales caractéristiques de l’école pictorialiste française. Dans « L’affiche » (1904), la femme vue par Laguarde ne laisse aucune place à l’ennui, encore moins à la coquetterie ou à la séduction comme c’est le cas chez Robert Demachy ou Constant Puyo. Elle restaure le thème qui n’est pas la femme en tant qu’objet de regard mais bien la femme comme sujet regardant.

Agrandissement : Illustration 7

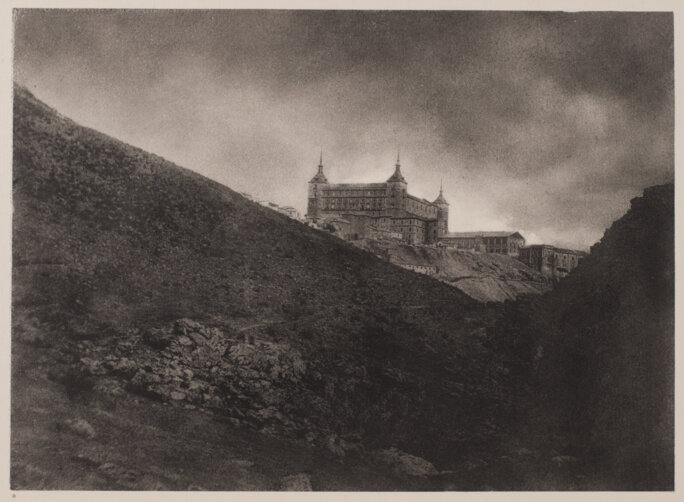

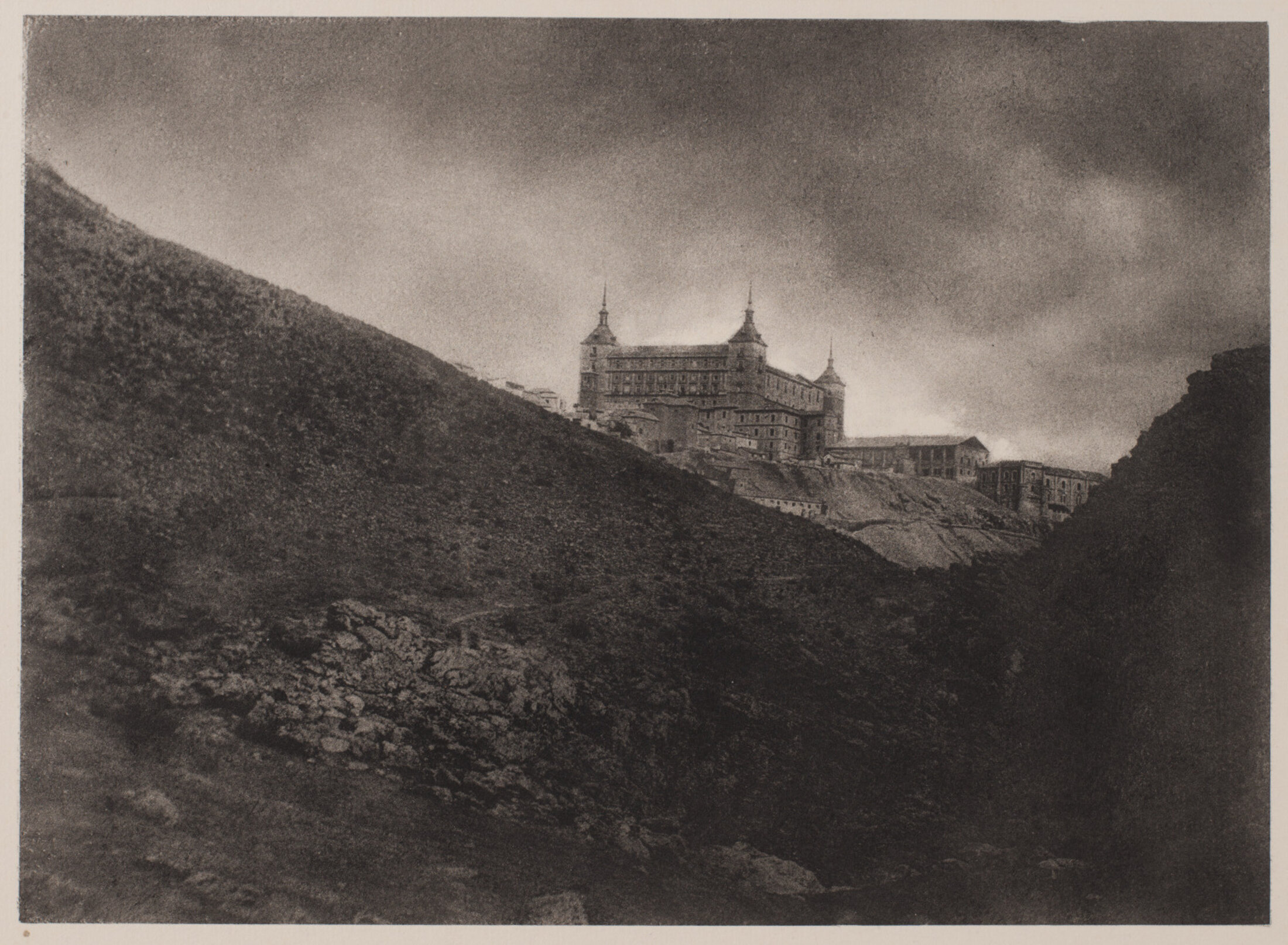

Céline Laguarde aborde dès ses débuts le paysage, prenant soin, en tant que femme photographe, de ne pas limiter son art à la représentation féminine. Elle assume son ancrage provençal dans le contexte d’un pictorialisme français tourné vers la Normandie, la Bretagne et l’Ile-de-France. Elle évite tout excès de régionalisme dans ses vues animées ou non de figures, privilégiant une vision atemporelle, idéalisée et mélancolique de la nature. Elle tient à bonne distance le monde contemporain, à l’exception de l’un des rares paysages industriels de la photographie artistique nationale : « Les usines de Boucau » (1913), donnant au Pays Basque une image à la fois pittoresque et moderne. Cette vue des Forges de l’Adour fait de Laguarde la seule, avec Robert Demachy, à avoir investi avant 1914 les paysages industriels. Le sujet est prétexte au rendu virtuose des fumées évanescentes. L’artiste est également l’une des seules au sein du pictorialisme français, à s’ouvrir aux influences étrangères, notamment américaines, la critique soulignant les analogies entre son art et celui d’Edward Steichen (1879-1973), comme le montre « L’Alcazar de Tolède » (1914). Son œuvre paysagère illustre parfaitement l’imbrication des évolutions techniques, iconographiques et stylistiques au sein du mouvement pictorialiste. En 1907, sa conversion au procédé à l’huile lui ouvre de nouveaux possibles que la lourdeur de la gomme avait interdit, à l’image de « Jour d’automne » (1907).

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

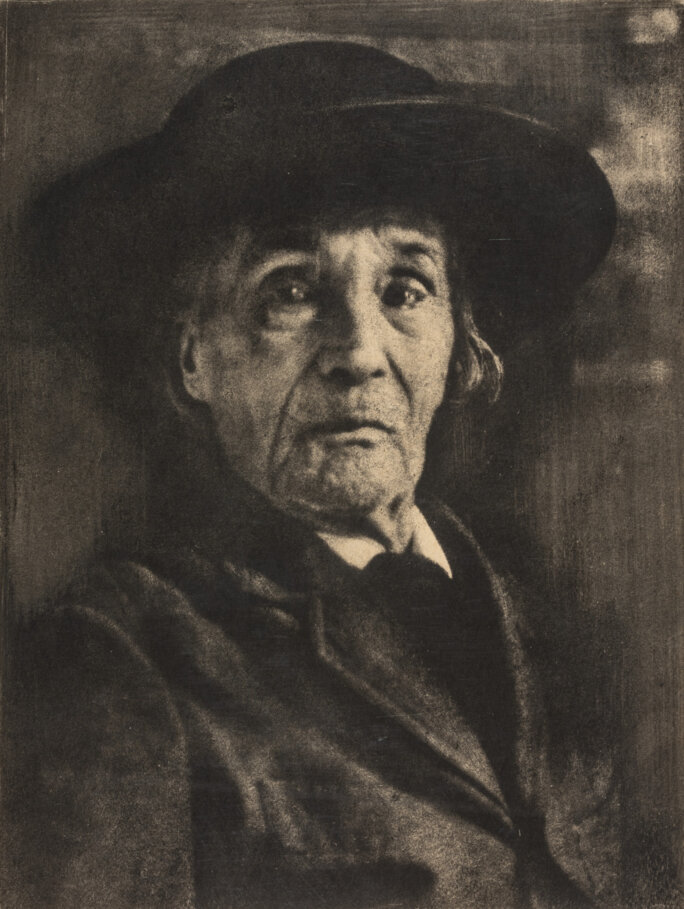

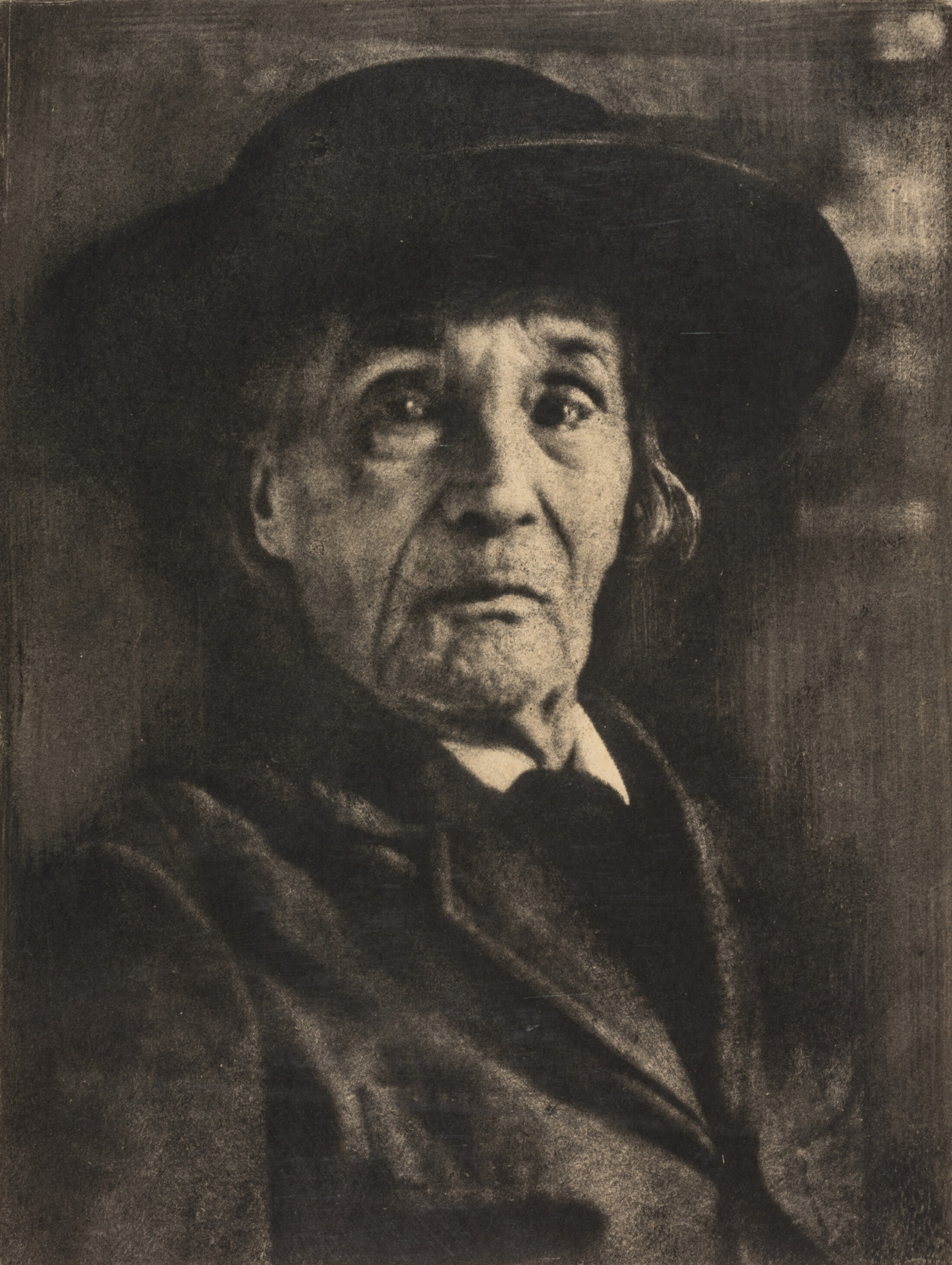

Si, dès le départ, elle pratique l’art du portrait, celui-ci s’enrichit vers 1910 d’une nouvelle spécialité qui compose sa série de figures masculines des mondes littéraire, artistique, musical et scientifique, reflets de ses fréquentations et de la diversité de ses centres d’intérêt. Dans celle-ci, elle restitue l’intériorité de ses modèles sans jamais tomber dans la solennité, laissant transparaitre une forme d’abandon, de douceur, aux antipodes des codes traditionnellement associés aux représentations des grands hommes. Comparable à celui de Julia Margaret Cameron en Angleterre, son positionnement en tant que portraitiste est unique au sein du pictorialisme français.

Agrandissement : Illustration 10

En 1913, elle épouse à Aix-en-Provence le professeur suisse Édouard Frédéric Bugnion (1845-1939), de dix-huit ans son ainé. Ce mariage n’a aucune conséquence directe sur sa créativité, sa visibilité ou sa détermination à prendre part à la sociabilité photographique. L’effondrement de la scène pictorialiste française, consécutive à la guerre, la pousse en revanche à s’investir dans le champ nouveau de la microphotographie scientifique où elle fait figure de pionnière. Elle développe cette pratique entre 1915 et 1937, au gré des recherches entomologiques de Bugnion. Loin d’être réduite à un rôle d’assistante, Laguarde saisit l’opportunité de se renouveler dans une collaboration complémentaire avec son mari. Ses images sont reproduites dans des revues de référence. Le décès de son époux en 1939 marque le début d’une nouvelle phase de sa vie au cours de laquelle son désir d’expression se met au service de la musique. Le dialogue qui s’est noué entre les arts intègre la dimension poétique. Pianiste virtuose, estimée par les plus grands compositeurs de son temps, elle noue une intense complicité créatrice avec le jeune compositeur Darius Milhaud – le culte du poète Francis Jammes, ami de Laguarde, les unit. C’est néanmoins en tant que photographe que Céline Laguarde accède au statut de créatrice. Elle est la première française à être reconnue comme une égale par ses confrères les plus illustres. L’exposition du musée d’Orsay est non seulement la première consacrée à Céline Laguarde mais aussi à une artiste photographe active en France avant la Première Guerre mondiale.

Agrandissement : Illustration 11

[1] En réalité, si Daguerre se laisse attribuer un temps le mérite principal de l’invention de la photographie, c’est bien à Nicéphore Niépce que l’on doit cette découverte avec la mise au point du « procédé héliographique » dès septembre 1822, une technique d'impression des images photographiques sur papier, utilisant un procédé combinant le transfert d'un positif photographique sur un vernis photosensible et la taille-douce.

[2] Procédé chimique fondamental de la photographie argentique consistant en une suspension d'halogénures d'argent dans de la gélatine appliquée sur un support tel que du verre, du plastique ou film flexible, du papier baryté ou enduit de résine.

[3] Les fondements du mouvement pictorialiste ont été présentés en 1886 par le photographe anglais Peter Henry Emerson, à l'occasion d'une conférence donnée aux membres du London Camera Club, intitulée "Photography : A Pictorial Art". Inspiré par le naturalisme, il a essayé d'aller au-delà de la mécanique de la photographie, en décrivant les imperfections de la vision naturelle. Ses idées étaient similaires à d'autres, contribuant à un certain éclectisme de ce mouvement qui s'est également démarqué en ce qui concerne sa portée géographique. Voir Francis Ribemont (sous la supervision de), La Photographie pictorialiste en Europe, 1888-1918, Paris, Le Point du Jour, 2005.

[4] Fondée en 1888, il va jouer un rôle important dans le processus de considération de la photographie comme un art et pas seulement comme un enregistrement de la réalité.

[5] Effet d’estompage des contours obtenu à la faveur d’optiques non corrigés.

[6] Sandrine Chene, Qui a peur des femmes photographes ?, Paris, Musée d'Orsay | Hazan, septembre 2015, pp. 110-111.

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

« Céline Laguarde. Photographe (1873-1961) » - Commissariat : Thomas Galifot, conservateur en chef pour la photographie, musée d’Orsay. Le catalogue de l'exposition est édité chez Gallimard.

Jusqu'au 12 janvier 2025 - Du mardi au dimanche de 9h30 à 18h, nocturne le jeudi jusqu'à 21h45.

Musée d'Orsay

1, rue de la Légion d'Honneur

75 007 Paris