Agrandissement : Illustration 1

C'est à la faveur de partenariats avec des institutions new-yorkaises que deux manifestations majeures ont récemment vu le jour à Paris. Le Museum of Modern Art a choisi pour évoquer les philanthropes qui sont à l'origine de ses collections la Fondation Louis Vuitton, alors que le Metropolitan Museum of Art s'est associé à la Réunion des Musées Nationaux (RMN) pour organiser au Grand Palais la première rétrospective française d'Irving Penn depuis sa mort en 2009. Si la première exposition laisse le visiteur sur sa faim, donnant l'impression de voir la superbe bande-annonce d'une excellente manifestation encore à venir, la seconde, qui s'est achevée le 29 janvier dernier, était en revanche beaucoup plus réjouissante car elle présentait en 235 tirages réalisés de son vivant et de sa main la carrière de l'un des photographes les plus influents du siècle dernier. Organisée afin de commémorer le centenaire de la naissance de Penn, l'exposition a aussi permis au service public d'affirmer ses compétences et de prouver que la culture n'est pas encore tout à fait l'apanage des fondations privées. L'oeuvre d'Irving Penn est indissociable du magazine Vogue avec lequel il collabore pendant cinquante ans, signant cent soixante-cinq de ses unes. S'il est connu pour être un portraitiste singulier contraignant les célébrités à poser au plus près de l’angle aigu formé par deux murs qui se rejoignent, il est surtout l'un des plus grands photographes de mode du XXème siècle. Le panorama que dresse la manifestation permet de (re)découvrir ses autres facettes, en particulier la série des petits métiers entamée à Paris en 1950 ou les séries plasticiennes des natures mortes du début des années 1970, plus précisément l'éblouissant ensemble représentant des mégots de cigarettes récupérés dans les rues de New York que Penn va magnifier en les agrandissant à l’extrême, y insufflant de la grâce Mais c'est l'étonnante série dite "de Cuzco" qui exerce une attraction particulière. Cette suite correspond à la série de portraits photographiques qu'il compose en 1948 à l'issue d'un voyage à Lima où il réalise une séance de prises de vues pour le compte du magazine Vogue auprès duquel il collabore depuis 1943. Elle est à l'origine de nombre d'éléments récurrents dans l'œuvre d'Irving Penn comme le fond neutre des portraits qu'il érigera en protocole, jusqu'à l'invention du studio nomade grâce auquel il réalise à la fin des années soixante des portraits en Afrique et en Asie.

Agrandissement : Illustration 2

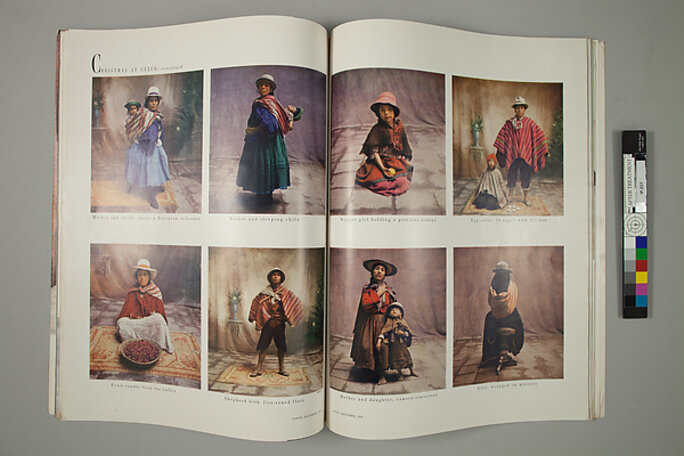

C'est accompagné du mannequin débutant Jean Patchett (future égérie du photographe Erwin Blumenfeld), de Babs Simpson, l'une de ses collaboratrices à Vogue et de plus de trente kilos de bagages renfermant les tenues et accessoires nécessaires à la prise de vue, qu'Irving Penn arrive le 27 novembre 1948 à Lima, la capitale péruvienne qui se remet d'un récent coup d'Etat militaire. Alexander Liberman, le puissant directeur artistique du célèbre magazine lui avait passé commande quelques jours plus tôt d'un reportage devant être réalisé à la manière d'un carnet de voyage. Alors qu'ils sont sur le point de rentrer à New York, le photographe décide de rester seul au Pérou, souhaitant se rendre dans la cité précolombienne de Cuzco, au pied de la célèbre montagne du Machu Pichu. Loin du confort optimal que lui offre son studio, Penn se souvient : « J’ai décidé de passer Noël à Cuzco, ville dont j’avais entendu parler et dont j’avais idée.» Pour sa première aventure photographique depuis la guerre, il n'avait pas anticipé l'épreuve que réserve aux non-initiés l'une des villes les plus hautes du monde. « Dès que j’ai vu ses habitants, j’ai eu envie de les photographier, mais j’ai eu des problèmes avec l’altitude. », explique-t-il en effet. Il reste alité durant trois jours avant de ressentir une incommensurable énergie qui le pousse à se lever et inspecter le centre-ville. « J'avais envie de prendre des photos et, par un hasard incroyable, j’ai trouvé en plein centre un studio en lumière naturelle ! » En trois jours à peine, il réalise deux mille clichés des habitants de la ville et des villages alentours. Omniprésent à chaque étape, il contrôle tout de la mise en scène, des poses des apprentis modèles aux tombés des drapés, en passant par les motifs des costumes traditionnels.

Agrandissement : Illustration 3

Bien qu'Irving Penn utilise des pellicules diapositives couleur pour son travail au Pérou, la quasi totalité des photographies de Cuzco qu'il tire par la suite sont en noir et blanc. "Chistmas at Cuzco", publié dans Vogue en décembre 1949, réunit onze portraits en couleur introduits par un texte non signé d’Irving Penn. Les clichés qui résultent de ce séjour semblent fixer les grands traits à la fois artistiques et psychologiques que l'on retrouvera plus tard dans les portraits du photographe. Cette série de Cuzco semble aussi être à l'origine de la série des petits métiers commencée à Paris au début des années 1950 où l'on retrouve le fond neutre (qui deviendra la norme pour chacun des portraits que réalisera Penn qui restera fidèle toute sa vie à ce protocole) devant lequel il fait poser chaque représentant de sa corporation, l'isolant de son environnement quotidien pour l'installer dans le studio photographique La série de Cuzco a aussi influencé les portraits dit ethnographiques qu'il exécute de 1967 à 1971 à l'aide de son fameux studio nomade. Cette série de Cuzco est l'une des plus célèbres et des plus admirées du photographe. Un élément troublant semble cependant atténuer cette unanimité. Car si elle nous fascine autant, c'est qu'elle pose un regard occidental sur des modèles qui ne le sont pas, facilitant notre immédiate empathie. Ainsi, s'il possède quelques vagues notions ethnologiques, le photographe dresse une série de clichés exotiques destinés à séduire le public américain et européen. C'est bien cette proposition qui dérange.

Agrandissement : Illustration 4

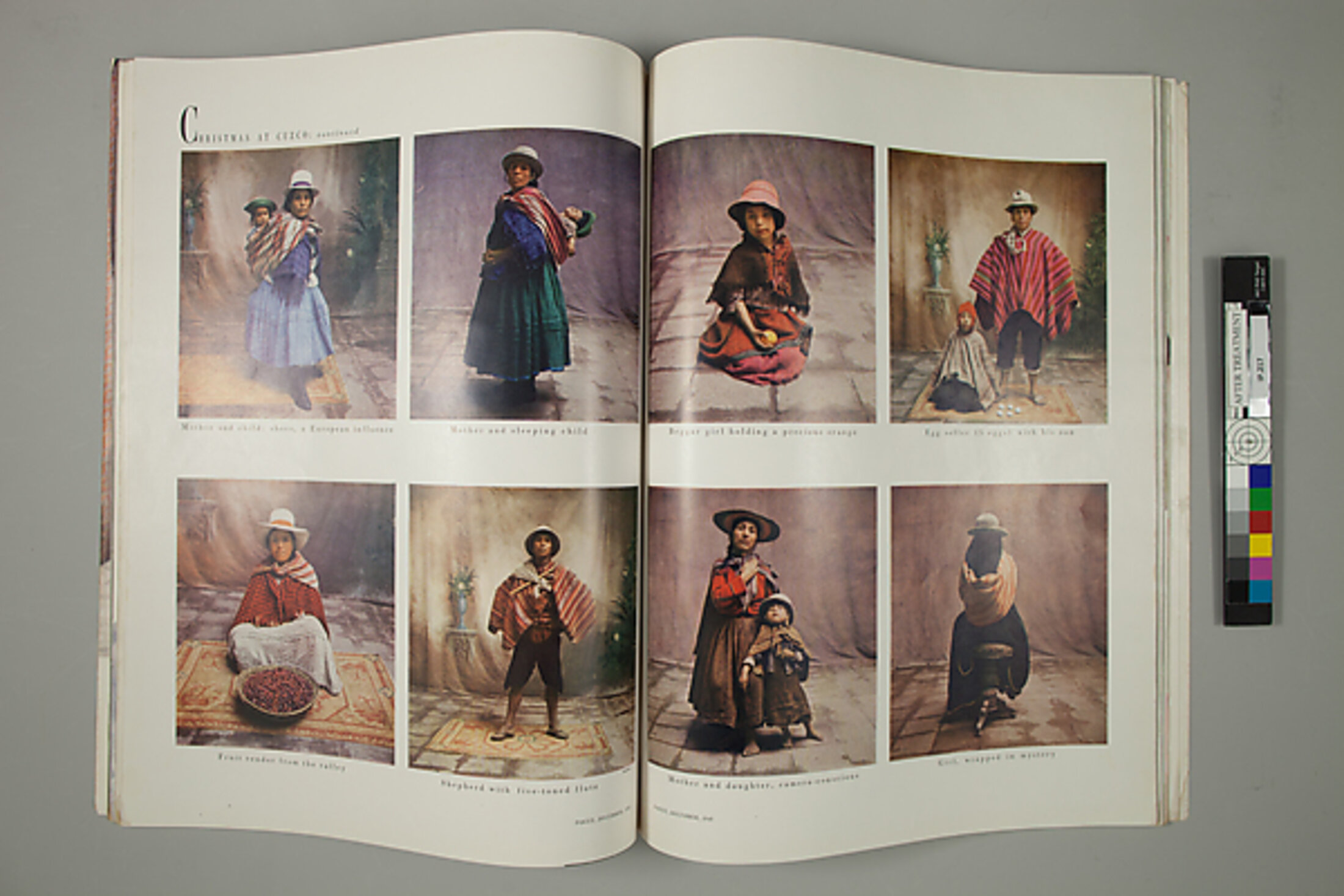

Si l'on examine l'un des plus célèbres tirages de la série "Cuzco children (les enfants de Cuzco)", on est frappé par la prestance de ces enfants habillés de leurs oripeaux, dont la pose renvoyant à des attitudes d'adultes est évidement mise en scène par Penn. L'image est presque totalement dépouillée, la fond neutre semble déjà bien ancré dans la pratique du photographe, seules les lignes que forment les grands carreaux de terre cuite au sol dessinent la perspective. Une table ou plutôt une sorte de guéridon, se dresse entre les deux enfants qui l'utilisent pour poser leurs avant-bras. L'une des deux mains du garçon se joint à celle de la fillette. Cette pose, qui rappelle les images religieuses ou les portraits de cours issus de notre panthéon occidental, apparait comme totalement fabriquée. Si l'image fascine, c'est peut-être parce qu'elle renvoie dans l'imaginaire collectif autant aux freaks shows qu'aux zoos humains. Dans le premier cas, il s'agit d'expositions d'êtres humains présentant des aspects physiques non conformes comme la petite taille. C'est à cette difformité que semble renvoyer l'image des enfants de Cuzco. Ces manifestations majoritairement américaines – bien que présentes sur le sol européen –, souvent attachées à des cirques ou des carnavals, ont été popularisées au cinéma par le film "Freaks" réalisé en 1932 par Tod Browning au moment même où elles paraissaient sur le déclin. Si le cas des zoos humains semble tout aussi pittoresque – le terme est récent, il fut forgé dans les années 2000 – il diffère quelque peu du Freak show. Lors des expositions universelles à l'époque coloniale, les zoos humains présentaient en effet aux publics des métropoles occidentales, sous prétexte d'exotisme, un échantillon d'indigènes mis en situation forcée.

Agrandissement : Illustration 5

La plupart des portraits de Cuzco peuvent être classés en deux groupes: le premier est celui que l'on vient d'évoquer. Il englobe quasiment tous les clichés laissant apparaitre le visage des couples ou des groupes et souligne la différence raciale qu'il y a entre ces indigènes mis en scène à l'occidentale et les occidentaux constitués en référence invisible. Le second va jusqu'à nier le corps du modèle en poussant le formalisme à son paroxysme. Il s'agit des portraits montrant les poseurs de dos ou encore éliminant tout aspect individuel, vivant, de la personne comme le montre le cliché intitulé "Cuzco woman looking down (Femme de Cuzco regardant vers le bas)". Celui-ci ne laisse apparaitre aucune partie du corps du modèle, créant l'illusion que celle-ci est accessoire, simple patère destinée à renforcer les effets (de draperies notamment) voulus par le photographe. Penn était-il conscient de cela ? Autrement dit, faisait-il la même lecture de ces images que nous aujourd'hui ? dans le contexte qui était le sien, c'est à dire celui d'un occidental travaillant pour un journal de mode américain dans l'immédiat après-guerre ?

Agrandissement : Illustration 6

Nous sommes en 1948, la décolonisation amorce à peine son long processus. Les territoires en révoltes attendront encore plusieurs années avant de devenir indépendants, souvent dans la douleur d'un conflit qui divise leur propre population. S'il vit à New-York, son pays reste néanmoins sous le joug d'une ségrégation raciale règlementée par des lois dans les états du sud. Et même si Irving Penn semble loin d'être un conformiste, il fait preuve d'audace à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il fait poser les célébrités dans ces murs à angle aigu qui deviendront la signature de ses portraits mondains (nul doute que peu de photographes auraient imaginé un décor aussi extravagant pour y enfermer leurs illustres modèles) il reste un homme de son temps. Il ne pouvait par conséquent faire la même lecture critique que celle que nous faisons aujourd'hui. Martin Chambi, qui fut le premier photographe autochtone d'Amérique du Sud, exerce précisément son métier de portraitiste à Cuzco où il est déjà implanté lors de la venue de Penn. Celui-ci ne le mentionne pas parmi ses rencontres éventuelles.

Agrandissement : Illustration 7

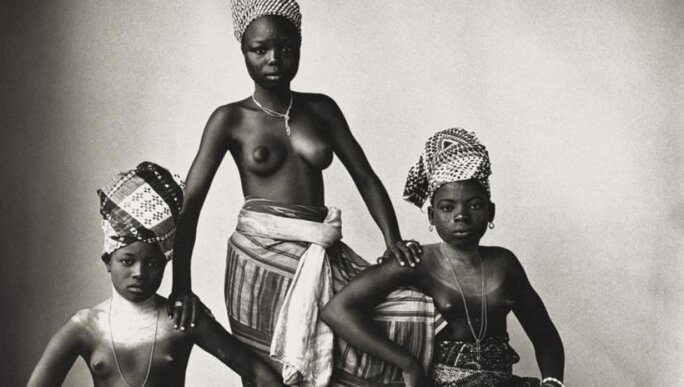

L’étude des portraits dit ethnographiques qu'Irving Penn réalise en Afrique et en Asie à la fin des années soixante apporte un éclairage quant à sa façon de travailler. Face à ces nouveaux modèles qui s'incarnent dans les corps de Marocains, de Dahoméennes, il se sent profondément démuni. Il ne connait rien de ces êtres humains, ne partage pas leur langue, ne les comprends pas. Alors, d'après ses propres dires, il va les manipuler, y compris physiquement afin d'obtenir les poses qu'il souhaite. Plus que tout autre série, ces portraits à la fois sublimes et terribles, montrent que les modèles n'étaient pour Penn qu'une matière première malléable selon ses envies, sans jamais qu’il cherche à comprendre leur culture, ni même connaitre leur nom. Il semble peu vraisemblable que les modèles de Cuzco aient subi un sort différent. Ce qui gêne profondément dans ces séries, c'est le regard que porte le photographe sur l'autre, l'étranger, celui qui est différent. Bien plus que les modèles blancs des petits métiers et sans comparaison possible avec les mannequins ou les stars qu'il portraiture, il semble réduire ces corps à de simples objets destinés à créer selon ses désirs des images exotiques passées au prisme des fantasmes occidentaux. Irving Penn n'était pas un monstre raciste dépourvu de tout sens humain. Il était simplement un homme de son temps, et c'est peut-être cela qui aujourd'hui est le plus troublant.