Agrandissement : Illustration 1

En guise de prologue, deux comédiens incarnant deux jeunes communistes allemands, le « narrateur » – qui restera anonyme – et Coppi, s’adressent directement au public avec beaucoup d’humour. Placés devant le voile noir qui ferme la scène et au-delà duquel on devine déjà une croix gammée, ils plantent le décor, contextualisent la pièce qui vient, plaisantant lorsqu’ils présentent leur camarade Heilmann comme un dangereux nazi, et c’est vrai que le jeune homme en short bleu marine ressemble plus à un scout éclairé qu’à un membre des jeunesses hitlériennes. Tous trois entrent dans la pièce en discutant de la qualité de représentation et de compréhension de l’une des frises monumentales[1] de l’autel de Pergame, monument religieux de l’époque hellénistique érigé sur l’acropole de Pergame, ancienne ville d’Asie Mineure, transporté et reconstitué à Berlin en 1886 dans le musée qui porte son nom, après sa découverte en 1871 par l’archéologue prussien Carl Humann. Heilmann défend la frise représentant une gigantomachie – littéralement, « combat (des dieux grecs) contre les Géants », renvoyant à l’épisode mythologique de la prise de pouvoir de Zeus, déjà vainqueur des Titans lors de la Titanomachie –, endommagée par l’usure du temps et la main des humains. Il parle du pouvoir d’interprétation laissé à ceux qui la regardent, le même que laisse l’art conceptuel et, plus largement, les avant-gardes[2]. Avec le réalisme socialiste pour idéal, le narrateur et Coppi sont plus dubitatifs, arguant du fait que, non seulement, elle ne représenterait pas assez clairement leur condition contemporaine, mais qu’en plus, elle ferrait l’apologie de l’esclavage et de la domination. La mère de Coppi, qui les accompagne, envisage même de faire sculpter au beau milieu de la frise, une représentation de Staline, illustrant ce paradoxe selon lequel les communistes allemands perçoivent alors Staline comme une lueur d’espoir dans ce Berlin de septembre 1937, prélude à la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, et à l’épopée initiatique du « narrateur » qui va rencontrer tout un tas de personnages historiques.

Agrandissement : Illustration 2

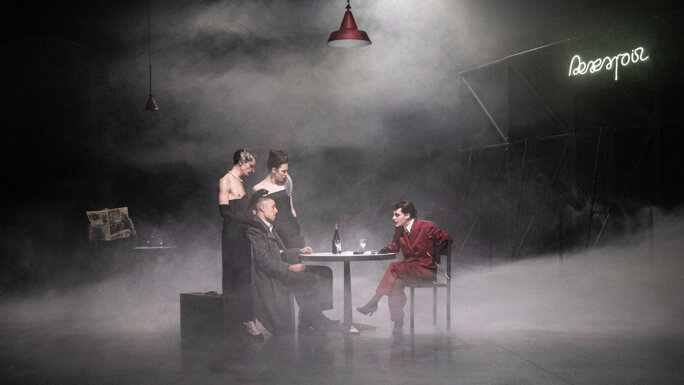

Pendant que des tranches de livres posées sur les étagères d’une bibliothèque sont projetées en vidéo sur le voile noir devenu écran, symbolisant l’autodafé à venir, « le narrateur » quitte l’Allemagne et ses parents pour rejoindre l’Espagne alors en pleine guerre civile et s’engager dans les Brigades internationales. Il sera infirmier à l’arrière des lignes républicaines, avant de gagner la France et Paris où, dans les bas-fonds d’un club pour noctambules dénommé « désespoir », il fera la rencontre d’Otto Katz – époustouflante Charlotte Issaly –, espion antinazi que l’on loue autant que l’on craint, ayant le pouvoir de faire apparaitre les morts et qui se confond ici avec une figure queer que l’on croirait plutôt issue d’un « kabarett » berlinois du temps de la République de Weimar. Envoyé en Suède par Katz, il est petit porteur de valises au côté des membres du parti communiste allemand en exil. Bientôt, à Stockholm, il rencontrera Bertolt Brecht, lui aussi en exil, répétant sa nouvelle pièce : « Mère Courage ». Il envoie Charlotte Bischoff, l’une des comédiennes de Brecht, à Berlin en tant qu’agent de liaison auprès des membres du réseau international de l’Orchestre rouge. Tout au long de ses pérégrinations, le « narrateur » pose la question – utopique – d’une possible union communiste.

Agrandissement : Illustration 3

« Ainsi commence la résistance née de mon désespoir »

Poursuivant son exploration des luttes politiques et de la capacité de résistance des êtres et des œuvres à travers les potentialités théâtrales des monuments de la littérature, Sylvain Creuzevault compose avec intelligence une fresque sociale qui suit le parcours initiatique, entre 1937 et 1945, d’un narrateur anonyme, en quatre heures et trois parties qui correspondent aux trois livres du dramaturge et écrivain Peter Weiss, né allemand d’origine tchèque en 1916 et mort suédois en 1982, trois tomes constituant son roman-somme auquel il consacra les dix dernières années de sa vie (1971-1981) : « L’esthétique de la résistance[3] ». Weiss est aussi peintre et cinéaste. Pour lui, la question de l’art est primordiale. Les protagonistes de son roman ne se rencontrent d’ailleurs que dans des musées et des galeries. L’auteur entrelace implacablement la question esthétique et la question politique dans et par l’écriture. « L’esthétique de la résistance » est une fiction autant qu’une histoire de l’art.

Agrandissement : Illustration 4

Dès la scène inaugurale, l’analyse de la gigantomachie du Pergamon traduit l’inquiétude d’une jeunesse allemande. Pour Weiss, si l’art peut être un moteur d’engagement et d’émancipation, il peut aussi révéler les dissentions à l’œuvre au sein du front antifasciste à un moment crucial de l’histoire. « Le massacre des innocents » et le « triomphe de la mort » de Bruegel, « Guernica » de Picasso, « El tres de mayo » de Goya, le « Radeau de la Méduse » de Géricault, à propos duquel Weiss écrit : « Lui qui voulait intervenir dans le système de l’oppression et de la destructibilité́ se vit courir à sa perte comme un vaincu. Et pourtant je n’avais jamais compris aussi nettement à quel point l’art peut créer des valeurs qui transcendent les blocages, les égarements, comment la création de visions tente de porter remède à la mélancolie[4] », … Toute son épopée est ponctuée d’œuvres d’art. Issu d’un milieu ouvrier, le narrateur se forme sur son temps libre à l’analyse des œuvres d’art afin d’élaborer avec ses amis une généalogie de l’art résistant délivré de toute injonction idéologique. « Pour nous, étudier c’est déjà se révolter » explique le narrateur. « C’est même exproprier effectivement un bien à l’ennemi de classe ; c’est arracher un droit à la bourgeoisie, se forger une arme, se frayer un accès à une autre forme de conscience[5] » ajoute Sylvain Creuzevault.

Agrandissement : Illustration 5

La pièce est rythmée par les évènements politiques de l’époque : la guerre civile espagnole, le troisième procès de Moscou, le pacte germano-soviétique, l’opération Barbarossa. Mais c’est surtout la folie de la mère du narrateur qui dit toute l’horreur nazie et laisse désemparé lorsque l’on comprend que son récit, répété sans cesse jusqu’à sa mort, dans lequel elle se voit avec d’autres, le corps pris dans la neige jusqu’à la taille, une neige liquide mais qui n’est pas froide pour autant. On comprend soudain qu’elle est affectée à une fabrique de savons et que le liquide qu’elle prenait pour de la neige est en fait de la graisse humaine[6].

Agrandissement : Illustration 6

Résister coûte que coûte à la catastrophe

Avec « Edelweiss (France fascisme) », conçu comme le pendant français de « L’esthétique de la résistance », Sylvain Creuzevault auscultait l’an passé l’histoire nationale récente en mettant en scène des figures politiques et intellectuelles de l'extrême-droite de la fin des années trente à l’épuration, de Vichy à Sigmaringen. Portée par quinze acteurs formidables, la pièce inspirée de l’œuvre de Peter Weiss est née de l’invitation de Stanislas Nordey, alors directeur du Théâtre national de Strasbourg (TNS), faite à Sylvain Creuzevault à travailler avec le Groupe 47 de l’école du TNS. « Je choisis ‘L’Esthétique de la résistance’ parce que le roman appartient à une généalogie artistique, politique, philosophique, qui me permet d’aborder avec les élèves ce que j’appelle « le théâtre des distances » explique le metteur en scène. « Je regroupe sous cette formule un certain nombre de formes de jeu de l’acteur — théâtre masqué, Agit-Prop, théâtre épique, théâtre documentaire, théâtre-récit — qui ont en commun de présenter les situations sociales comme transformables[7] ». Créée en 2023 avec le Groupe 47 et des comédiens de la compagnie Le Singe, la pièce interroge l’histoire européenne par le prisme du communisme. Surtout, elle traite du refus du renoncement à la résistance. Peter Weiss souffre d’une sorte de culpabilité du survivant, exprimée dans un autre texte intitulé « Mon lieu[8] », qui n’est autre qu’Auschwitz, d’où sa volonté de se tenir du côté des vaincus. Weiss opère en fait dans son livre une réactualisation de l’idée de Walter Benjamin qu’il y a une histoire des vaincus, et il lui donne la forme d’une fiction. La pièce, comme le roman, s’achève sur l’anéantissement du réseau de résistance allemand l’Orchestre rouge. La longue scène de la description par la mère de Coppi, qui y assiste, des exécutions des résistants à la prison de Plötzensee – la guillotine pour les femmes, la pendaison pour les hommes – est bouleversante et ne laisse, semble-t-il, pas de place à l’espoir. Pourtant, face au nazisme, c’est l’art qui va permettre au narrateur d’inventer sa propre forme d’expression. « Le devenir écrivain du narrateur d’origine prolétaire est un signe d’espoir, et même une action de résistance révolutionnaire[9] » affirme Sylvain Creuzevault. « Presque un programme politique ». Charlotte Bischoff, l’une des rares survivantes, avec le « narrateur », le supplée, prend sa place à la fin de la pièce. Elle répète que son insignifiance l’a sauvée et se demande de façon obsessionnelle comment ne pas oublier les noms de celles et ceux qui ont lutté contre le nazisme. La réponse de Peter Weiss est l’élaboration même de « L’esthétique de la résistance », travail colossal, surhumain, presque impossible, entreprise titanesque de mémoire afin de sauver chacun de l’oubli. Bien que l’histoire de l’auteur et celle du narrateur se rejoignent en Suède, « L’esthétique de la résistance »n’est pas une autobiographie. Weiss s’assoit à la table du prolétariat, et le narrateur, ouvrier, deviendra écrivain. Un « double mouvement de dépassement des classes sociales dans l’émancipation politique à travers l’art[10] » précise Sylvain Creuzevault.

Agrandissement : Illustration 7

La pièce prend corps dans la scénographie remarquable conçue et imaginée par deux anciennes élèves de l’école du TnS, elles aussi issues du Groupe 47, Loïse Beauseigneur et Valentine Lê. Elles ont travaillé, dans un premier temps, à comprendre le roman et réfléchi à la façon dont elles pouvaient l’adapter, à cibler aussi, ce qui, dans le vocabulaire de Sylvain Creuzevault, l’intéressait sur le plan des costumes et de la scénographie. « Tout l’enjeu de la création de la scénographie, c’était de proposer un espace qui puisse tout accueillir[11] » précise Loïse Beauseigneur. À l’exception de Goya, la plupart des représentations d’œuvres d’art passent par la vidéo, ce qui offre une souplesse et une réactivité dans leur apparition et disparition.

Grand-œuvre testamentaire de Peter Weiss, « L’esthétique de la résistance » est une histoire collective et mélancolique de la résistance au fascisme et des luttes ouvrières allemandes dont on ne peut s’empêcher de voir un écho à notre présent, même si les glissements vers l’extrême-droite que l’on observe aujourd’hui un peu partout en Occident sont la conséquence de l’évolution de la société de travail mondialisé depuis près de quarante ans. Les politiques, particulièrement de gauche, ont abandonné la question de la production, pas seulement la question de la redistribution des richesses, mais plus largement encore la question du choix des richesses produites, avec quelles ressources, pourquoi, pour quelle société. La gauche ne pouvant plus agir sur les bassins mondiaux du travail ouvrier, ces derniers se tournent logiquement vers l’extrême-droite, suivi par les classes moyennes, une fois les limites de la mondialisation avérées, et déjà, par les élites capitalistes qui n’ont aucun scrupule à s’associer au fascisme quand cela sert leurs intérêts. En tous les cas, ce sont des effets de structure économique avant tout, mais ceux-ci favorisent la résurgence des idéologies nationalistes en s’appuyant sur le racisme, la peur et la haine de l’étranger, la désignation d’un groupe comme ennemi intérieur pour mieux réaffirmer le concept de nationalisme. À travers l’immensité de cette histoire de l’art et de la résistance, Peter Weiss et Sylvain Creuzevault sondent les rouages de l’engagement politique, du refus du renoncement, de ce qu’il en reste lorsque les sociétés cèdent à la barbarie. Alors que les États-Unis semblent déjà sombrer dans le fascisme avec l’élection de Donald Trump, et qu’en Europe, les perspectives à court terme ne sont guère plus réjouissantes, « L’esthétique de la résistance » n’oublie pas et offre cet espoir de rester debout.

Agrandissement : Illustration 8

[1] Chefs-d’œuvre de la sculpture grecque antique représentant l’apogée du « baroque hellénistique ».

[2] On s’étonnera d’ailleurs de cet éloge quand on sait que les avant-gardes artistiques du début du XXème siècle sont condamnées par le régime nazi. L’exposition d’art dit « dégénéré », qui s’ouvre à Munich le 19 juillet 1937 – et qui est donc ouverte au moment où commence la pièce – rassemble près de 700 œuvres décrochées des cimaises des musées allemands, appartenant à tous les courants de la modernité, de l’expressionisme au dadaïsme, des constructivistes à la Nouvelle Objectivité, du surréalisme à l’art abstrait, de Vassily Kandinsky à Marc Chagall, de Paul Klee à Otto Dix. Voir Guillaume Lasserre, « L’art “dégénéré” : le procès de l’art moderne sous le nazisme », Art Absolument, n°113 (à paraitre).

[3] Peter Weiss, L’Esthétique de la résistance, traduit de l’allemand par Éliane Kaufholz-Messmer, Klincksieck, Paris, 1989-1992, 3 volumes, 2017.

[4] Ibid.

[5] Citation extraite de L’œuvre d’art, une bougie dans l’obscurité, Entretien avec Sylvain Creuzevault, propos recueillis par Raphaëlle Tchamitchian, le 25 novembre 2024.

[6] Dans le camp de Stutthof, proche de Gdansk (Dantzig à l'époque), a été créée une fabrique expérimentale de savons à base de graisse humaine. Cet épisode se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, le récit de la mère du narrateur ne peut être authentique. « On a établi sans aucun doute possible que pendant la guerre, on a produit du savon à partir des substances obtenues des corps humains, à l'Institut de l'anatomie de l'Académie de médecine de Dantzig, dirigé par le professeur Rudolf Spanner » a déclaré à l'AFP Paulina Szumera de la filiale de l'IPN de Gdansk. Selon une enquête de l'Institut polonais de la mémoire nationale (IPN) réalisée en 2006, le savon, dont la production s'est élevée à seulement quelques dizaines de kilogrammes, a été utilisé pour laver les tables du laboratoire du professeur Spanner. « Les nazis ont bien utilisé des corps humains pour produire du savon », La libre Belgique, 6 octobre 2006, https://www.lalibre.be/international/2006/10/06/les-nazis-ont-bien-utilise-des-corps-humains-pour-produire-du-savon-LFBL23HKPRH4VCWF6O6FJY4S5A/

[7] L’œuvre d’art, une bougie dans l’obscurité, Entretien avec Sylvain Creuzevault, op. cit.

[8] Peter Weiss, Isle Barande (trad.), « Mon lieu », Revue française de psychanalyse, Presses universitaires de France, vol. 52, n°1, 1988, pp. 117-124.

[9] L’œuvre d’art, une bougie dans l’obscurité, Entretien avec Sylvain Creuzevault, op. cit.

[10] Ibid.

[11] Lucie Ouchet, « Entretien avec Loïse Beauseigneur et Valentine Lê », La Servante, 20 décembre 2023.

« L'ESTHÉTIQUE DE LA RÉSISTANCE » - d’après le roman de Peter Weiss, adaptation et mise en scène Sylvain Creuzevault, avec Juliette Bialek (Hélène Weigel, Ilse Stöbe), Yanis Bouferrache (Horst Heilmann, Svård, un acteur de Brecht), Gabriel Dahmani (le narrateur), Valérie Dréville (la mère de Hans Coppi, Ruth Berlau, Mildred Harnack), Vladislav Galard (Peter Weiss, Willi Münzenberg, Richard Stahlmann), Pierre-Félix Gravière (Jacques Ayschmann, Arvid Harnack, un acteur de Brecht), Arthur Igual (le père du narrateur, José Díaz Ramos, Bertolt Brecht, Kurt Schumacher), Charlotte Issaly (Marcauer, Otto Katz, Margarete Steffin, Karin Boye, Libertas Schulze-Boyzen), Simon Kretchkoff (Hans Coppi, un acteur de Brecht), Frédéric Noaille (Max Hodann, Jakob Rosner, Wilhelm Vauck), Vincent Pacaud (un·e associé·e de Katz, un acteur de Brecht, Herbert Wehner, Adam Kuckhoff), Naïsha Randrianasolo (la mère du narrateur, une actrice de Brecht, Anna Krauss), Lucie Rouxel (Charlotte Bischoff, une actrice de Brecht), Thomas Stachorsky (Nordahl Grieg, Maurice Chevalier, Haro Schulze-Boyzen, Harold Poelchau), Manon Xardel (un·e associé·e de Katz, Lise Lindbæk, Rosalinde von Ossietzky, Elisabeth Schumacher), scénographie et accessoires Loïse Beauseigneur Valentine Lê, costumes, maquillage et masques Sarah Barzic Jeanne Daniel-Nguyen, maquillage et perruques Mityl Brimeur, lumière Charlotte Moussié, en complicité avec Vyara Stefanova, musique originale Loïc Waridel Pierre-Yves Macé, machinerie Léa Bonhomme, vidéo Simon Anquetil, dramaturgie Julien Vella, assistanat à la mise en scène Ivan Marquez. Créé le 23 mai 2023 au Théâtre national de Strasbourg, production Théâtre national de Strasbourg coproduction et production déléguée Le Singe, avec la participation artistique du Jeune théâtre national, avec le soutien du Théâtre des 13 vents centre dramatique national de Montpellier, de Bonlieu scène nationale d’Annecy, de la MC93 Maison de la culture de Seine Saint- Denis, du Théâtre national de Strasbourg et de l’Odéon-Théâtre de l’Europe pour la reprise du spectacle en tournée, la compagnie Le Singe est soutenue par le ministère de la culture / Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France et la région Île-de-France. Spectacle vu le 1er mars 2025 à l'Odéon - Théâtre d l'Europe.

1er – 16 mars 2025

Odéon Théâtre de l'Europe

Place de l'Odéon

75 006 Paris

Agrandissement : Illustration 10