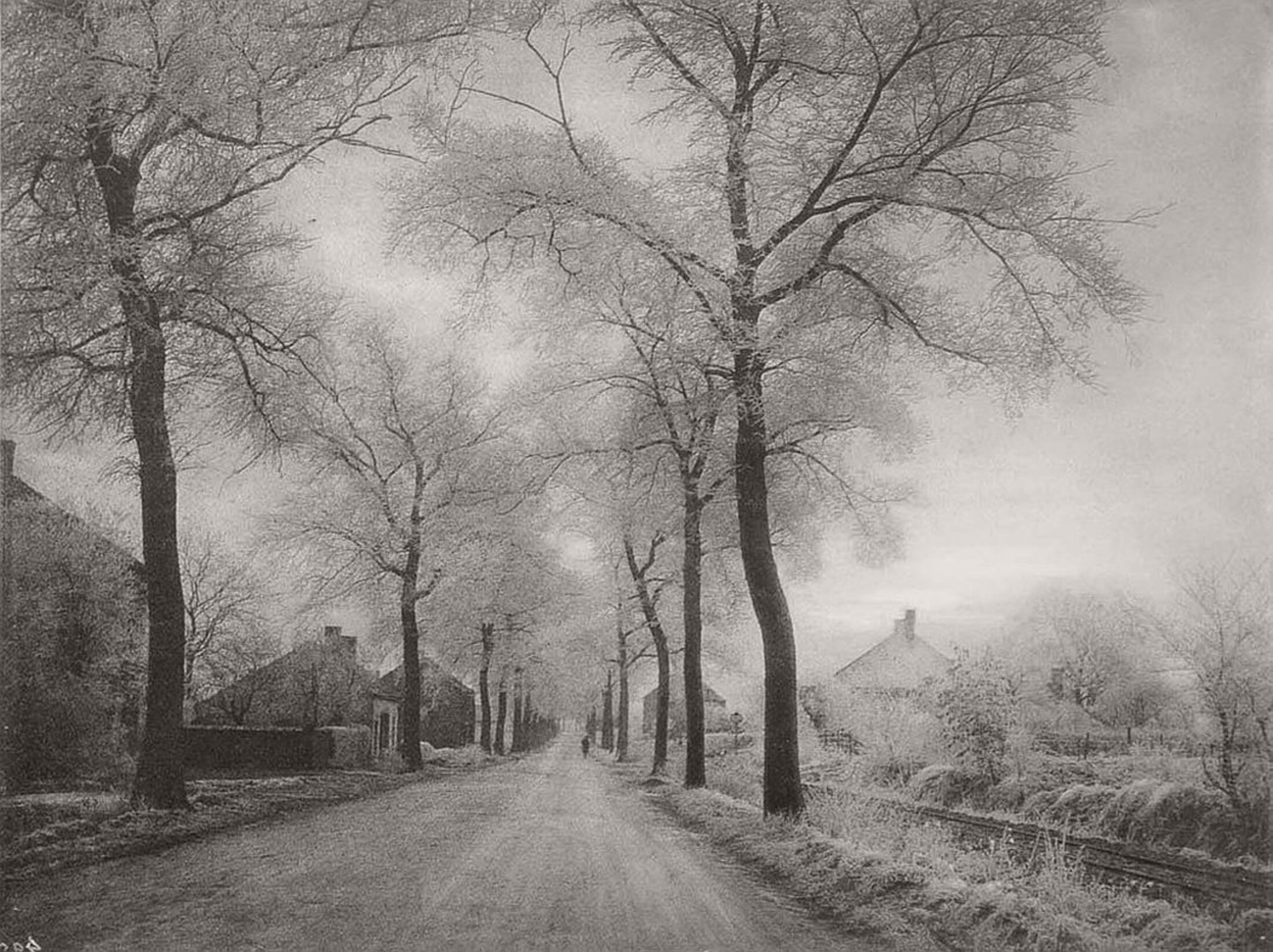

Agrandissement : Illustration 1

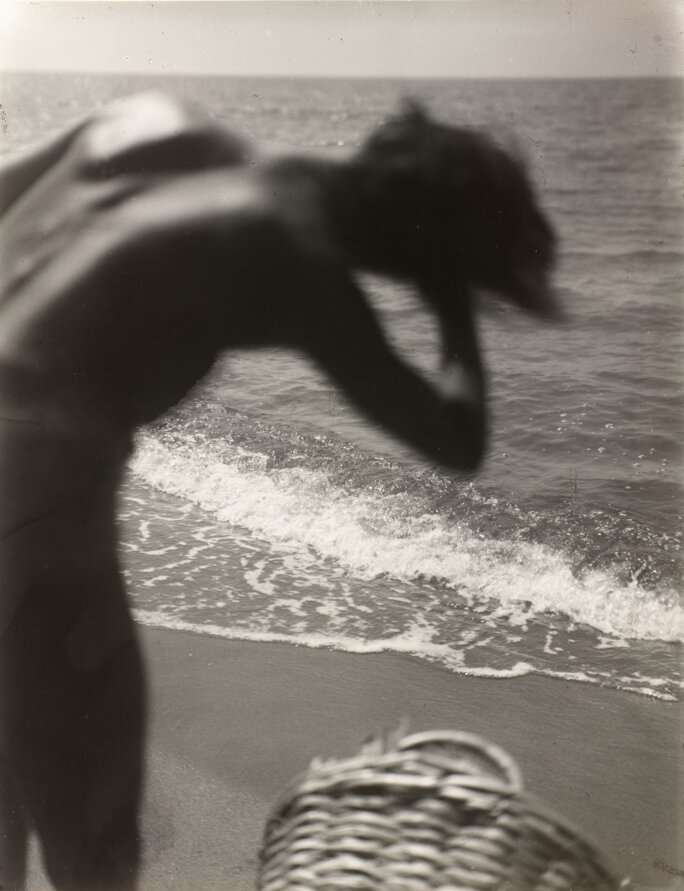

À la fois erreur technique primaire à éviter à tout prix et forme artistique extrêmement difficile à obtenir sur l’image, le flou photographique évoque une chose et son contraire. Photo Élysée à Lausanne a la bonne idée d’en proposer une histoire à travers une exposition dense divisée en douze chapitres, « Flou. Une histoire photographique » donne à voir les différents usages et fonctions du flou depuis son apparition au XIXème siècle jusqu’à l’époque contemporaine. L’invention de la photographie en France à la fin des années 1830 fait l’effet d’une véritable bombe, un choc visuel qui va entrainer un changement de paradigme dans la représentation. Son apparence extraordinairement nette[1] en devient son attribut premier dès cette époque et le restera pendant plus d’un siècle. Pourtant, le flou est déjà un élément technique et un enjeu artistique, notamment en peinture, sans doute parce qu’il fait partie intégrante du regard humain. Pauline Martin, commissaire de l’exposition, précise d’emblée dans le très beau catalogue qui l’accompagne, que « l’œil voit toujours flou, au moins partiellement », tandis que « la photographie, en revanche, est capable de montrer une image nette en tous points et sur tous les plans[2] ». L’histoire du flou est inhérente à la recherche de la représentation d’une réalité qui fluctue selon les époques, les pratiques photographiques et les contextes culturels. D’ailleurs, le terme flou correspond, depuis le XVIIème siècle, à une notion et une technique uniquement en vigueur dans l’atelier du peintre. L’exposition vaudoise s’ouvre précisément sur cette nécessaire archéologie du flou afin de comprendre, en le mettant en regard avec d’autres disciplines telles la peinture, la sculpture ou le cinéma pour d’appréhender les particularités des différents flous, les enjeux qu’il représente pour les photographes.

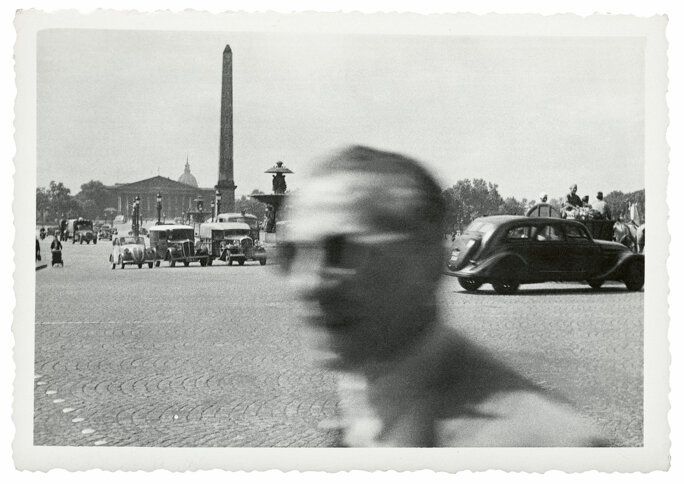

Agrandissement : Illustration 2

Une archéologie du flou

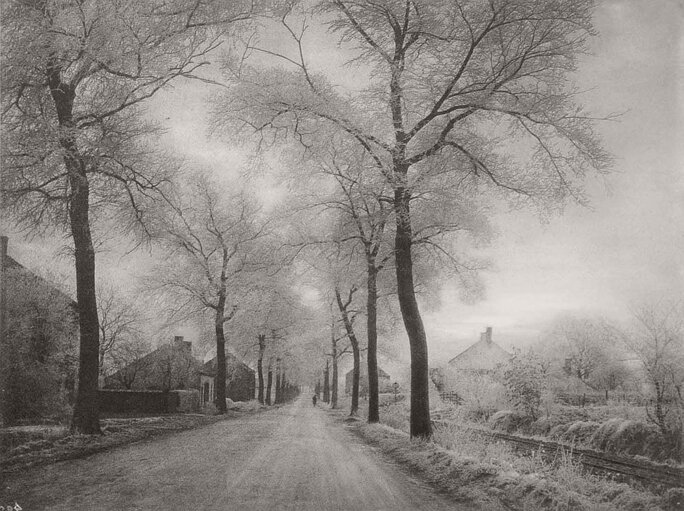

La technique nouvelle de la photographie pose plusieurs problèmes à commencer par le temps de pause très lent – jusqu’à plusieurs heures au début – qui engendre, par le bougé des éléments photographiés ou par les défauts de mise au point de l’appareil lui-même, beaucoup de flou. Celui-ci s’établit à l’opposé de la netteté, fondamentale en photographie, devient une erreur. Historiquement pourtant le flou ne s’oppose pas à la netteté. Utilisé uniquement par les peintres jusque-là, le flou permet au contraire un adoucissement de la réalité. Il s’obtient en repassant sur la peinture presque finie avec une brosse légère pour effacer les touches de pinceau que l’artiste avait laissées sur la toile. « Pour peindre flou, [...] on repasse soigneusement et délicatement sur les traits exécutés par le pinceau, avec une petite brosse de poils plus légers et plus unis que ceux du pinceau ordinaire[3] ». Le flou permet d’exprimer « la tendresse et la douceur d’un ouvrage », selon la première définition du terme en 1676, de façon à camoufler les traces de l’intervention du peintre. Du Corrège à Camille Corot, nombreux sont les peintres qui y ont recours, à condition de ne pas en abuser : trop de flou viendrait en effet ruiner une image vite critiquée. On soupçonnerait l’auteur d’y cacher son incapacité à dessiner.

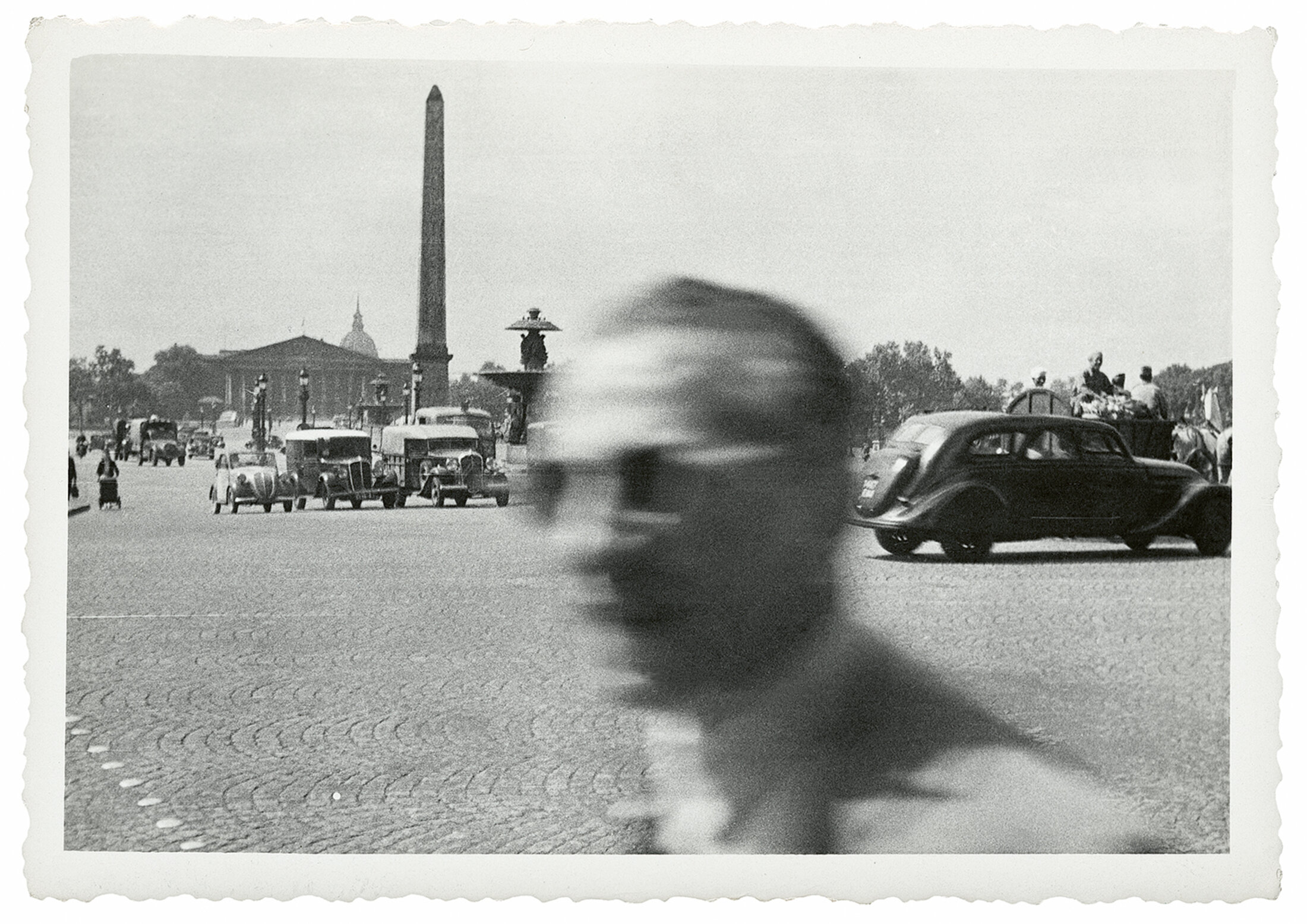

Agrandissement : Illustration 3

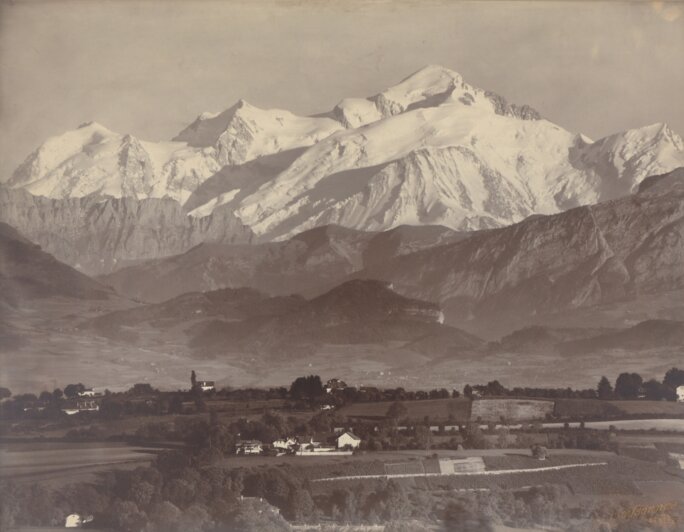

Mais, alors qu’il permet de mieux représenter le réel dans la peinture, le flou devient le contraire dans la photographie. Si certains, comme Charles Baudelaire (1821-1867), rejettent le flou comme anomalie photographique, ils se méfient aussi de cette netteté parfaite et cherchent à se rapprocher d’une autre sorte de flou, le flou pictural. « Il n’y a guère qu’à Paris qu’on sache faire ce que je désire, c’est-à-dire un portrait exact, mais ayant le flou d’un dessin[4] » écrit le poète dans l’une de ses lettres. Ils vont faire appel à la calotypie, procédé photographique inventé en 1841 par le Britannique William Henry Fox Talbot (1800-1877) qui permet d’obtenir un négatif papier, impliquant la reproduction des images positives par simple tirage contact, procédé qui va devenir la base de la photographie argentique moderne. La texture même du papier apporte naturellement plus de délicatesse à l’image. Le flou optique, différent du flou pictural car correspondant à la vision humaine, était connu des peintres grâce à leur utilisation de la camera obscura[5].

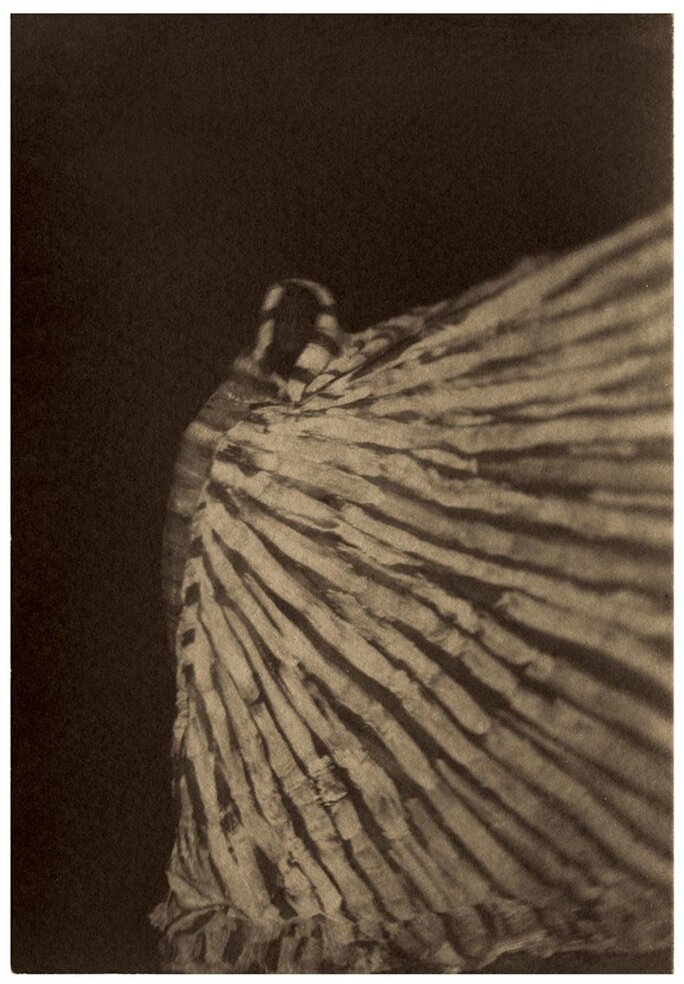

Agrandissement : Illustration 4

La forme et l’informe

Vers 1890, un premier courant international – d’abord européen puis américain – de photographes pictorialistes cherche à faire reconnaitre la photographie comme un art à part entière. Pour ce faire, ils vont utiliser le flou, dans lequel ils voient la possibilité de rompre avec la brutalité de la netteté photographique pour se rapprocher de la peinture. Au sein même des pictorialistes, les débats sont patents. Certains défendent la nécessité d’imiter le flou perceptif quand d’autres revendiquent le flou pour s’éloigner du réel, cherchant à représenter le monde des rêves. En raison du matériel encore très onéreux, les pictorialistes sont issus de milieux fortunés. Le flou devient alors une forme associée à une classe sociale élevée et érudite. Les nombreux opposants au pictorialisme jugent qu’ils usent d’un simple « flou artistique » pour duper le public.

Agrandissement : Illustration 5

Pour la photographie scientifique, qui cherche à produire des documents fiables, le flou est un facteur d’imprécision. Il apparait cependant dans les images de l’infiniment petit de Louis Pasteur (1822-1895), comme dans celles extra-planétaires, notamment celles d’Auguste Bertsch (1813-1870) en 1859. Le flou du bougé y acquiert une certaine légitimité. Certains dont Albert Londe (1858-1917), pionnier de la photographie médicale en France, y décèlent un potentiel de vérité inexploré, permettant par exemple d’enregistrer les tremblements d’un malade. Le flou passe de l’erreur à la vérité. Mais cette valeur de vérité donnée au flou connait ses limites lorsque des pseudos scientifiques produisent des photographies spirites dans lesquelles des faux fantômes apparaissent à la faveur de flous de bougé ou de surimpression.

Agrandissement : Illustration 6

La pratique de la photographie commence à se démocratiser au début du XXème siècle où apparaissent différents types d’amateurs. Pour les amateurs experts comme Émile Zola (1840-1902) ou Jacques-Henri Lartigue (1894-1986), la photographie est un passe-temps. S’ils rejettent le plus souvent le flou, ils le pratiquent néanmoins parfois par jeu tandis que les amateurs du dimanche ne pratiquent la photographie que pour garder des souvenirs d’un évènement. La technique ne présente pas d’intérêt pour eux. Si le flou est une erreur, elle n’est cependant pas, pour eux, inacceptable. Le flou risque toujours de renvoyer à la photographie amateur. Il doit donc être maîtrisé. Avec la photo numérique, les téléphones portables, les filtres, le rapport au flou est considérablement transformé.

Agrandissement : Illustration 7

Mais le grand défi dès le XIXème siècle est la maitrise du mouvement des objets durant la prise de vue. Le temps de pose génère beaucoup de flou. La course aux instantanés les plus rapides possibles est lancée afin d’imprimer les scènes de la façon la plus nette. À ce titre, le « groupe d’enfants en mouvement » de Paul Nadar (1856-1939) apparait comme l’un des parangons du genre. Très vite cependant, les limites de l’exercice sont atteintes dans la mesure où une trop grande netteté ne permet plus de percevoir le mouvement. Les éléments mobiles paraissent figés. C’est donc assez naturellement que dès la fin du XIXème siècle, le flou est introduit à petite dose pour figurer la mobilité. La danseuse américaine Loïe Fuller (1862-1928) va jouer un rôle important dans la recherche de rendu du mouvement grâce à sa danse serpentine. Représentée par des peintres mais aussi des cinéastes et des photographes, elle permet de comparer la façon dont ces disciplines cherchent le mouvement.

Agrandissement : Illustration 8

À partir de la fin des années 1910 et durant les deux décennies suivantes, avec le développement des studios, le flou artistique devient la norme de base du portrait, accentuant la précision des yeux, du nez et de la bouche tandis que le reste du visage se fond dans un flou pour mieux idéaliser le modèle. Le studio Harcourt, qui ouvre en 1934 à Paris, en est le parfait modèle. Ce flou artistique est nommé dans les années trente le « flou-net » mais conserve les mêmes techniques.

Agrandissement : Illustration 9

Avec l’invention du cinéma en 1895, le flou contre toute attente est facilement accepté en raison de la modernité technique cinématographique. Les objets en mouvement dans les films des frères Lumière attestent de la vitesse de la nouvelle vie industrielle. Dès les années vingt, c’est par l’utilisation de filtres, caches ou surimpressions que l’effet de flou est recherché. D.W. Griffith aux États-Unis est réputé pour son utilisation du flou sur les gros plans de ses comédiens permettant de masquer leur éventuelle imperfection. En France, le flou est utilisé, comme chez Marcel L’Herbier, Jean Epstein ou Germaine Dulac, pour faire sentir l’émotion d’un personnage. Le flou sert aussi les expérimentations techniques des avant-gardes comme dans « Berlin, symphonie d’une grande ville » de l’Allemand Walter Rutthman qui montre des flous de mouvement et des surimpressions.

Agrandissement : Illustration 10

Les avant-gardes des années vingt et trente revendiquent un art moderniste diamétralement opposé à celui, élitiste, des pictorialistes. La netteté, qui constitue encore la caractéristique principale de la photographie, devient le cheval de bataille de la nouvelle vision. Dans un article publié en 1929 et intitulé « Net ou flou », le Hongrois László Moholy- Nagy (1895-1946) fait l’éloge d’une photographie qui exalte la netteté de la vision humaine. Le flou ne disparait pas pour autant des œuvres des avant-gardes. L’ex-pictorialiste américain Alvin Langdon Coburn (1882-1966) renouvèle la forme du flou par un jeu de miroirs kaléidoscopiques déformants. Avec les avant-gardes, le flou acquiert une nouvelle fonction qui est de disloquer le réel, rompant ainsi avec la tradition académique de l’imitation. Le flou, jusque-là au service de l’aristocratie pictorialiste, témoigne alors de sa force subversive.

Agrandissement : Illustration 11

À partir des années trente, la photographie devient accessible grâce aux publications de la presse qui change radicalement le rapport au flou. Les papiers de mauvaise qualité vont en accentuer l’aspect. L’apparition dès la fin des années vingt d’appareils de petits formats tels le Leica ou le Rolleiflex modifient aussi les pratiques au même titre que le développement de la photographie de reportage. L’exigence de qualité de l’image passe au second plan par rapport à l’importance de l’évènement à immortaliser. Le flou par erreur devient acceptable. Il devient même gage d’authenticité de la photographie, en apparence du moins. L’enregistrement de la vitesse devient essentiel. L’essor de la voiture, la démocratisation du sport, lancent de nouveaux défis de vitesse aux photographes. Le matériel aussi évolue, permettant de composer plus librement avec les flous d’avant et d’arrière plans. Chez Robert Capa (1913-1954) ou René Burri (1933-2014), le flou joue un rôle déterminant dans la construction de l’image.

Agrandissement : Illustration 12

Dans les années cinquante, certains photographes revendiquent l’usage d’un flou propre à la technique photographique. C’est le cas de William Klein (1926-2022) qui s’affranchie des règles de la discipline en s’inspirant des clichés de paparazzi : « Je n’étais pas limité par une formation photographique ou des tabous, j’essayais tout. Grain, flou, décadrages, déformations, accidents. [...] Je fonçais tête baissée dans tout ce qu’il ne fallait pas faire en photographie. [...] J’avais le sentiment que les peintres s’étaient libérés des règles : pourquoi pas les photographes ?[6] » Signe des temps, à la décennie suivante désormais, ce ne sont plus les photographes qui font du flou pour imiter les peintres mais bien les peintres dont le flou simule la photographie, à l’image des toiles de l’artiste allemand Gerhard Richter. Le flou s’impose de plus en plus pour dépasser le réel et s’approcher de l’abstraction comme le fait Man Ray (1890-1976). L’importance d’une mise en avant d’une certaine spontanéité passe par l’utilisation d’appareil de mauvaise qualité ou même jetable comme c’est le cas de Bernard Plossu qui, dès les années soixante-dix, libère la photographie de ses contraintes techniques et ses dogmes esthétiques. « Une image peut être floue comme une pensée, comme elle, elle est perception abrupte de la réalité[7] » déclare ce dernier.

Agrandissement : Illustration 13

Le flou devient un moyen d’expression artistique commun au début des années quatre-vingt-dix, multipliant formes et significations. Manipulations, mises au point, retouches, usage de papiers particuliers, une pluralité de techniques permettent d’explorer tout son potentiel. Le flou prend une valeur politique et sociale chez Christian Boltanski (1944-2021), tandis qu’il représente l’incertitude dans la quête d’identité dans le travail de la photographe finlandaise Elina Brotherus, évoque l’inconscient chez Michael Ackerman ou la mémoire chez Philippe Cognée. L’apparition du numérique au début des années deux mille change la donne. Dans la série « .jpeg », Thomas Ruff utilise des images trouvées sur internet dont il déplace chaque pixel pour créer une image reconnaissable bien qu’inexistante.

Agrandissement : Illustration 14

« Notre approche de l'art par le biais du flou a pour vocation de dépasser une problématique strictement picturale pour mettre l'accent sur le statut de la représentation[8] » écrit Michel Makarius dans l’introduction à son ouvrage « Une histoire du flou », poursuivant : « Or la vision floue nous semble placée sur une ligne de crête : D'un côté, elle avalise la représentation du visible ; d'un autre, elle décrète ce visible irreprésentable ou représentable seulement de manière approximative. État intermédiaire d'une réalité qui se donne et se dérobe à la fois, le flou est le lieu où s'exerce une critique de la représentation par les moyens même de la représentation. L'altération du lien visuel exprime ainsi un rapport problématique au monde. Cette faille qui ne cesse de grandir au sein de l'histoire de la peinture vise donc, au-delà du visible, le réel représenté. Telle est la fonction critique de l'art enfin retrouvée ». Le flou vient rappeler en permanence la subjectivité du regard et des représentations. Il est une manière de déstabiliser notre perception en exprimant ce qui échappe à la netteté, donc la rationalité. L’exposition de Lausanne révèle son importance qui permet non pas d’avoir accès à ce qui est représenté mais à l’idée que ce qui est représenté existe dans un monde réel, en livrant une sensation et une perception qui nous est familière.

Agrandissement : Illustration 15

[1] La première technique photographique, le daguerréotype, apparue en 1839, se fait sur plaque de cuivre, ce qui a pour effet d’enregistrer les moindres détails.

[2] Pauline Martin, « Une histoire de flou. Ambivalences et puissances d’une forme », in Flou. Une histoire photographique, catalogue de l’exposition éponyme, Photo Élysée, Lausanne, du 3 mars au 21 mai 2023, Delpire & Co. / Photo Élysée, p. 18

[3] Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris, Briasson, David, Le Breton, Durand, 1756, t. VI, p. 880-881. Article de M. le chevalier de Jaucourt.

[4] Charles Baudelaire, « Lettre à Mme Aupick », Bruxelles, samedi 23 décembre 1865, cité dans André Rouillé, La Photographie en France. Textes et controverses : une anthologie, 1816-1871, Paris, Macula, 1989, p. 329.

[5] Instrument d’optique, objectif permettant d'obtenir une projection de la lumière sur une surface plane, soit une vue en deux dimensions trè proche de la vision humaine, utilisé par les peintres avant l'invention de la photographie.

[6] William Klein, « William Klein par lui-même », Les Grands Maîtres de la photo. William Klein, 1983, p. 59-61

[7] Bernard Plossu, cité par Alain Sayag, « La photographie candide », dans Gilles Mora (dir.), Bernard Plossu. Rétrospective, 1963-2006, Paris, Éditions des Deux Terres, 2006, p. 67-69.

[8] Michel Makarius, Une histoire du flou. Aux frontières du visible, Le Félin, 2016.

Agrandissement : Illustration 16

« FLOU. UNE HISTOIRE PHOTOGRAPHIQUE » - commissariat : Pauline Martin. Une publication du même titre, publiée en français par les éditions delpire & co et Photo Elysée, est disponible à la librairie du musée. La publication a reçu le soutien du Cercle Photo Elysée.

Jusqu'au 21 mai 2023. Du mercredi au lundi de 10h à 18h, nocturne le jeudi jusque 20h.

Photo Elysée

Place de la Gare 17

CH - 1003 Lausanne

Agrandissement : Illustration 17