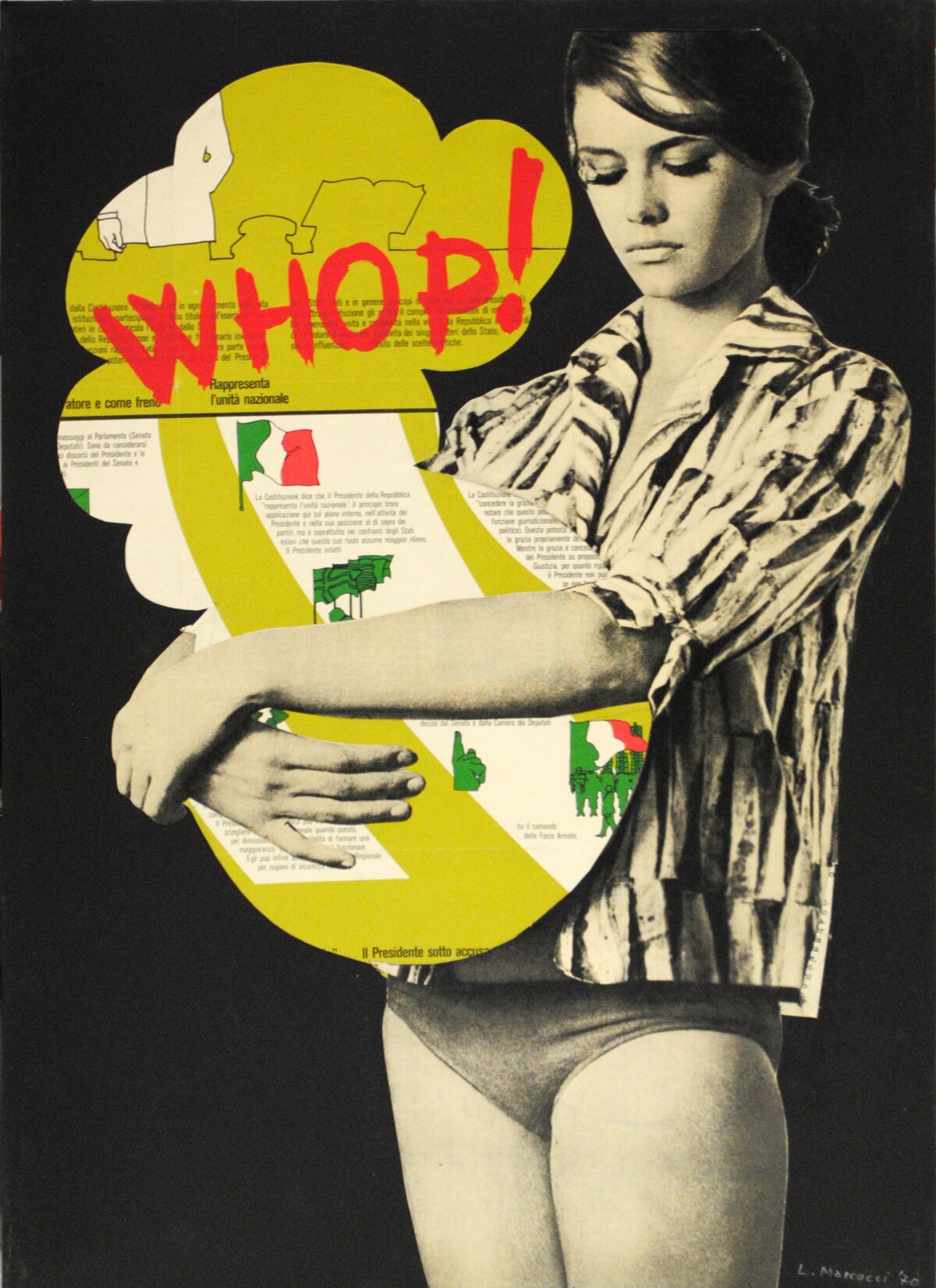

Agrandissement : Illustration 1

L’exposition fera date. Pour la première fois en effet, elle redonne leur place aux artistes femmes ayant pleinement participé à la création plastique des années soixante, plus précisément à l’invention et à la redéfinition internationale du Pop Art. « She-Bam Pow Pop Wizz ! Les amazones du pop » réunit au MAMAC, le musée d’art moderne et d’art contemporain de Nice, une quarantaine d’artistes qui, de part et d’autre de l’Atlantique et par des voix plurielles, ont imaginé un autre monde durant cette parenthèse temporelle qui débute autour de 1960, culmine avec le summer of love de 1967 et le flower power aux Etats-Unis et les évènements de 1968 en Europe et s’achève brutalement avec la crise pétrolière de 1973. Jusque là, la société de demain s’inventait dans un futur progressiste qui dépassait les limites terrestres avec les premières explorations de l’espace et de la lune, offrant des perspectives infinies, une furieuse envie de vivre et de penser un monde meilleur après les affres de la Seconde guerre mondiale et son cortège de millions de morts. En ce sens, le Pop Art, né en Grande-Bretagne au milieu des années cinquante et qui se propage à l’ensemble de l’Occident à la même vitesse que la société de consommation, est indubitablement lié à l’esprit de cette époque.

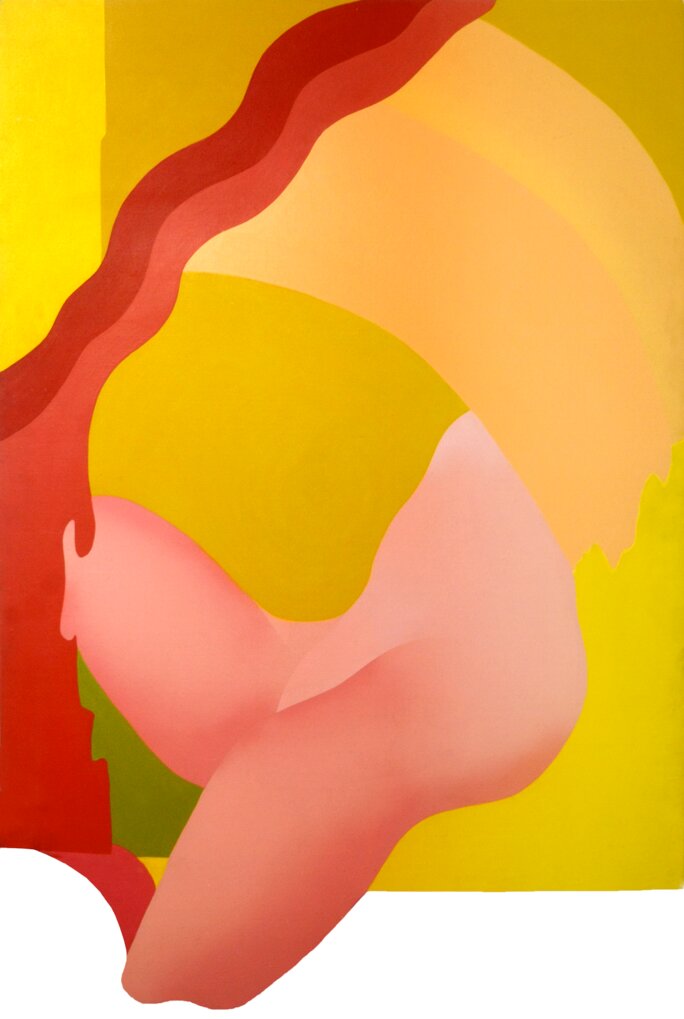

Agrandissement : Illustration 2

En proposant une relecture par la contribution des artistes femmes à ce mouvement, l’exposition vient combler un impensé de l’histoire de l’art, comme le précise Hélène Guenin, co-commissaire de la manifestation avec Géraldine Gourbe et directrice du MAMAC dont la collection s’est constituée autour d’un axe France / Etats-Unis, notamment une mise en regard entre le Nouveau Réalisme et le Pop Art. Organisée pour les trente ans de l’institution, elle prend comme point de départ une de ses figures emblématiques, l’artiste franco-amériaine Niki de Saint Phalle – l’une des rares femmes à jouir de son vivant d’une reconnaissance artistique internationale –, et couvre une génération, de 1961 à 1973, de l’explosion du pop art et des premiers tirs de Saint Phalle à la crise économique mondiale. En ouverture, Brigitte Bardot chante déguisée en Barbarella[1], l’une des premières stars de bande dessinée de science-fiction, popularisée au cinéma par Jane Fonda dans le film éponyme de Roger Vadim (1968), dont des extraits sont présentés plus loin. Les héroïnes de papier, Barbarella, Jodelle ou Pravda la Survireuse, héroïne sans peur et sans reproche, qui traverse des villes dystopiques sur sa moto panthère, incarnent des femmes libres, puissantes, sensuelles : leur image contribuera à préparer la révolution des mœurs de la fin des années soixante.

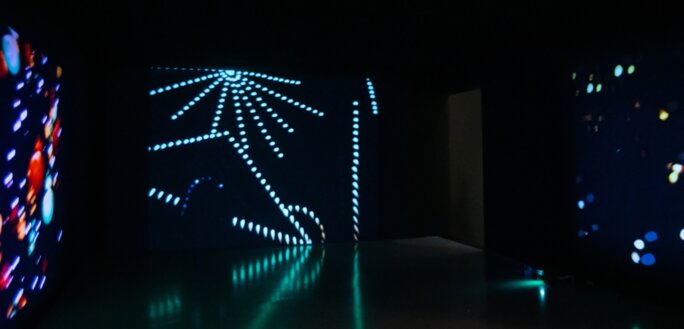

Agrandissement : Illustration 3

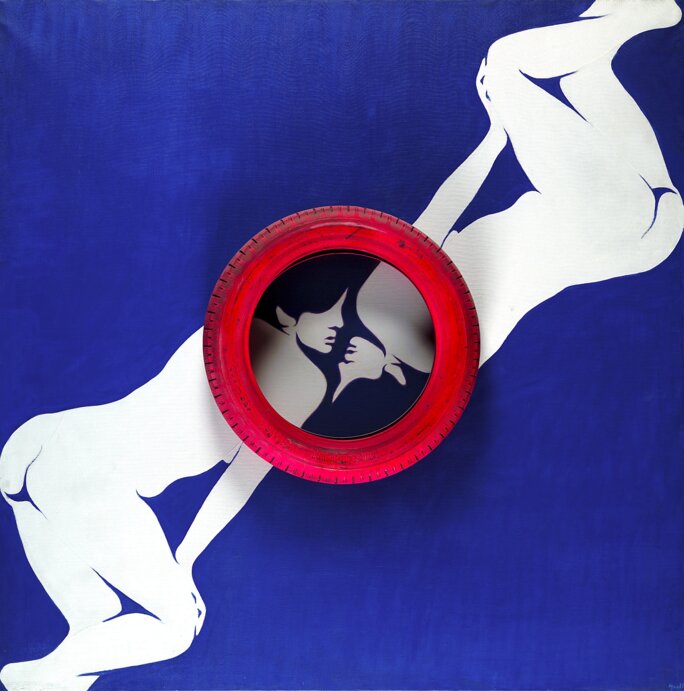

Agrandissement : Illustration 4

Dans la première salle plongée dans la pénombre, le « siège pied » (1968) trône au milieu de plusieurs exemplaires de « L’œil » (1969), appliques murales en plexiglas coloré, deux œuvres représentatives de la production, entre art et design, de l’artiste française Nicola L.[2]. Regroupées sous le nom de « art fonctionnel », ces pièces, représentations fragmentées du corps féminin, sont créées à partir de matériaux industriels. Figure importante de l’avant-garde new-yorkaise, Marie Menken (1909 – 1970) s’intéresse au cinéma pour ses possibilités expérimentales et plastiques à l’instar de « Lights »(1966) dans lequel elle filme les décorations de Noël avec un effet de balayage qui conduit à l’abstraction. Au début des années soixante, Menken remet sa première caméra à Andy Warhol. Les extraits du « Barbarella » de Roger Vadim montrent des corps flottants, ne répondant plus à la loi de la gravité. L’époque est à la conquête spatiale. On retrouve ces mêmes corps flottants chez Angela Garcia qui déconstruit l’identité de la femme espagnole dans la société traditionnelle, renforcée par la politique du régime franquiste. Le corps apparaît stylisé, sans visage et s’arrêtant aux genoux, dans des peintures à l’acrylique sur bois comme « Breathing out » (1973). De même, l’artiste autrichienne installée en Californie, Kiki Kogelnik compose des œuvres aux couleurs vives dans lesquelles l’anatomie tient autant de place que la science qui parait aussi inquiétante que libératrice, à l’image de « Miss Universe » (1963) ou du corps cyborg dans la toile « Vibrations of a composite circuit » (1965).

Agrandissement : Illustration 5

L’omniprésence des corps flottants marque aussi la production de la peintre belge Evelyne Axell[3] qui incorpore des objets à ses tableaux leur donnant du relief à l’instar de « Erotomobile » (1966) qui mêle deux représentations stylisées de corps féminins figurés tête bêche si bien qu’ils forment une diagonale qui traverse la toile occupée en son centre, là où se rejoignent les visages, par un pneu peint en rouge, véritable halo automobile. L’instant, saisi juste avant le baiser, rend la scène à la fois sensuelle et clairement érotique. Un an auparavant, elle peint « Auto-stop », une Vénus casquée, allongée de dos sur un lit à rayures, au milieu d’une route, contemplant un coucher de soleil. Elle la représente alanguie à la manière des Vénus de Vélasquez. À une époque de démocratisation de la voiture, elle s’approprie la question de l’automobile, l’érotisme de la vitesse, images jusque-là réservées à l’univers masculin.

Agrandissement : Illustration 6

« The most beautiful guns in the world »

Avec le protocole de tir édicté par Niki de Saint Phalle dans une lettre à Karl Gerstner à l’été 1964, chacun peut faire sa peinture-tir à la maison. Débutée en 1961, cette série s’achève dix ans plus tard avec le film « Daddy » réalisée avec Peter Whitehead, cinéaste de la contre culture et apôtre de la libération sexuelle. Le long-métrage raconte la relation ambiguë entre un père et sa fille, de sa petite enfance à son adolescence. L’histoire est largement autobiographique, le projet, une tentative de régler ses comptes avec un père incestueux. En 1964-65, Diana Rigg triomphe à la télévision britannique dans le rôle d’Emma Peel, indispensable partenaire de Patrick McNee dans la série « The Avengers » (« Chapeau melon et bottes de cuir »). La ressemblance avec Niki de Saint Phalle est saisissante.

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

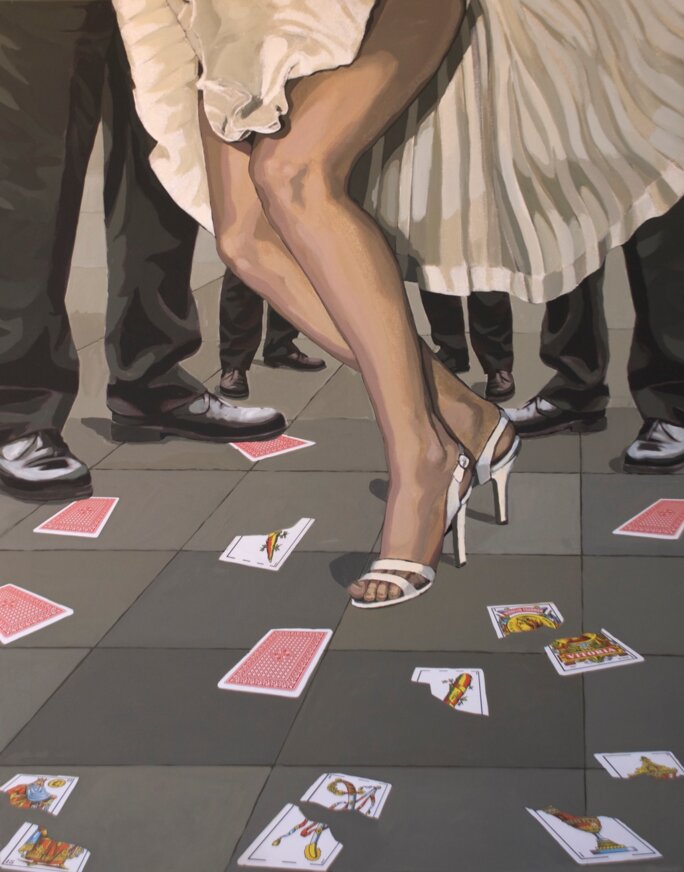

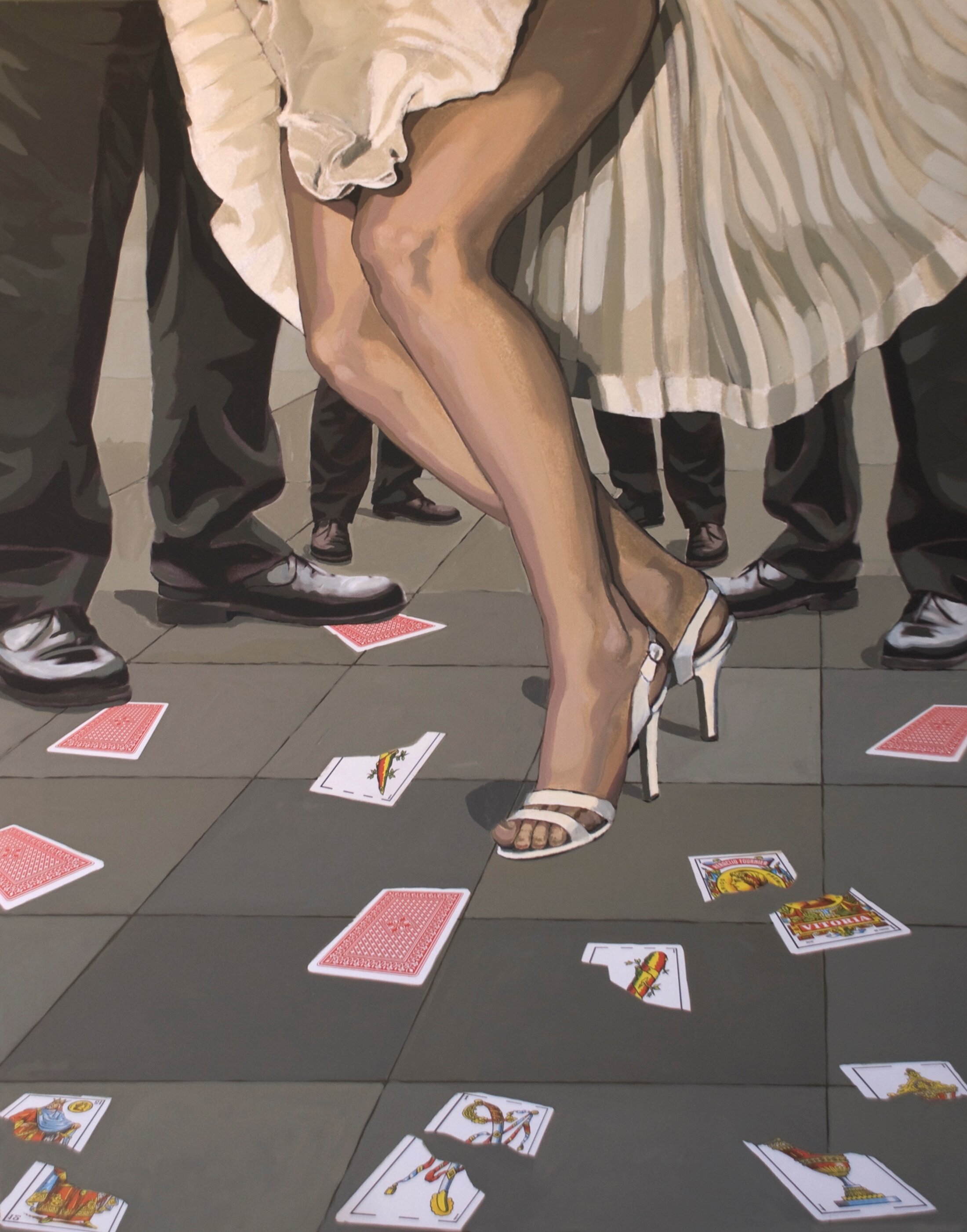

Le cinéma, usine à rêves, est l’occasion d’embrasser les stéréotypes fantasmés pour mieux les détourner. Jann Haworth[4] connaît bien cet univers pour avoir passé son enfance sur les plateaux californiens auprès de son père producteur de films. Elle est une pionnière de la sculpture molle. Elle devance de quelques mois Claes Oldenburg dans ce domaine. « Mae West, Shirley Temple & W. C. Fields » (1967), sainte trinité de la culture populaire américaine faite de tissus cousus, offre une terrifiante et vaniteuse image d’Hollywood et de son miroir aux alouettes. C’est cependant Marylin Monroe qui est la star absolue du Pop Art. Andy Warhol, Peter Blake, Richard Hamilton, pour ne citer qu’eux, vont la représenter jusqu’à saturation, jusqu’à la faire disparaître. Pour l’artiste britannique Pauline Boty[5], elle est « The only blond in the world » en 1963. Elle en livre un portrait intime, tendre, loin des images glamour, dans « Color her gone » l’année précédente et en fait un modèle possible. Tandis que l’artiste espagnole Isabel Oliver détourne de manière ironique la fameuse scène du film « sept ans de réflexion » en cadrant seulement les jambes de l’actrice et la robe se soulevant. La scène ne se passe plus au dessus d’une bouche de métro mais dans une salle de jeu. Les présences masculines qui l’entourent se font spectatrices, prédatrices. Le titre de l’œuvre « No quiero ser Marylin » (« Je ne veux pas être Marylin ») éclaire le propos de l’artiste.

Agrandissement : Illustration 9

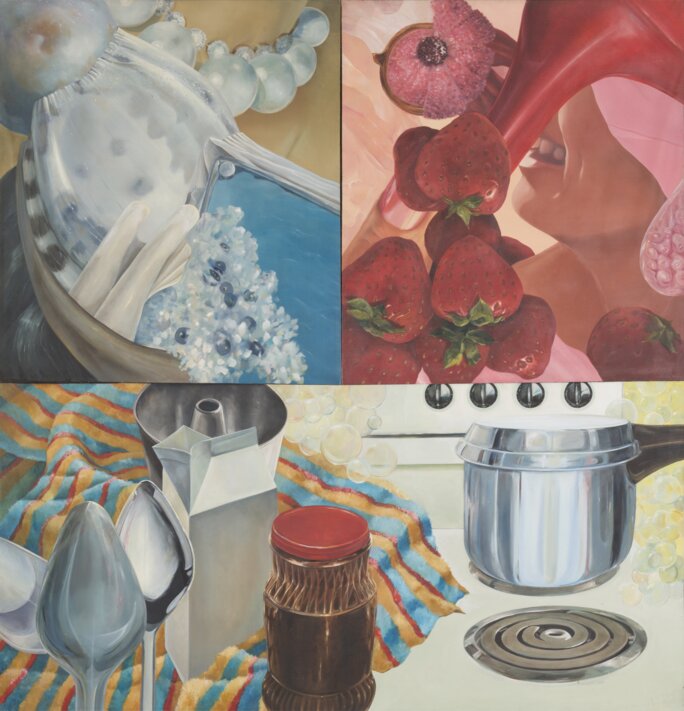

Lourdes Castro fuit la dictature portugaise et s’installe à Munich puis à Paris. Elle se rapproche des Nouveaux réalistes. A partir de 1961, elle assemble des objets hétéroclites réunis dans des boîtes à la manière d’une archive du présent, une archéologie du quotidien, comme en témoignent ses « Assemblages d’objets » (1963), composition abstraite réalisée à partir de tubes des peinture, capsules de bouteilles, un miroir et même un 45 tours. Ils forment un instantané de l’époque. Dans ses peintures hyperréalistes et relevant d’un procédé d’agrandissement, l’américaine Kay Kurt élève la cuisine de tous les jours au rang de peinture d’histoire dans « Triptych » (1967). Les friandises industrielles deviennent ses sujets de prédilection. L’artiste allemande Ulrike Ottinger mêle, à la façon d’un songe, vie domestique et désir d’évasion dans la toile « Bande dessinée », justement organisée en vignettes.

Agrandissement : Illustration 10

« Demain sera meilleur » ?

Agrandissement : Illustration 11

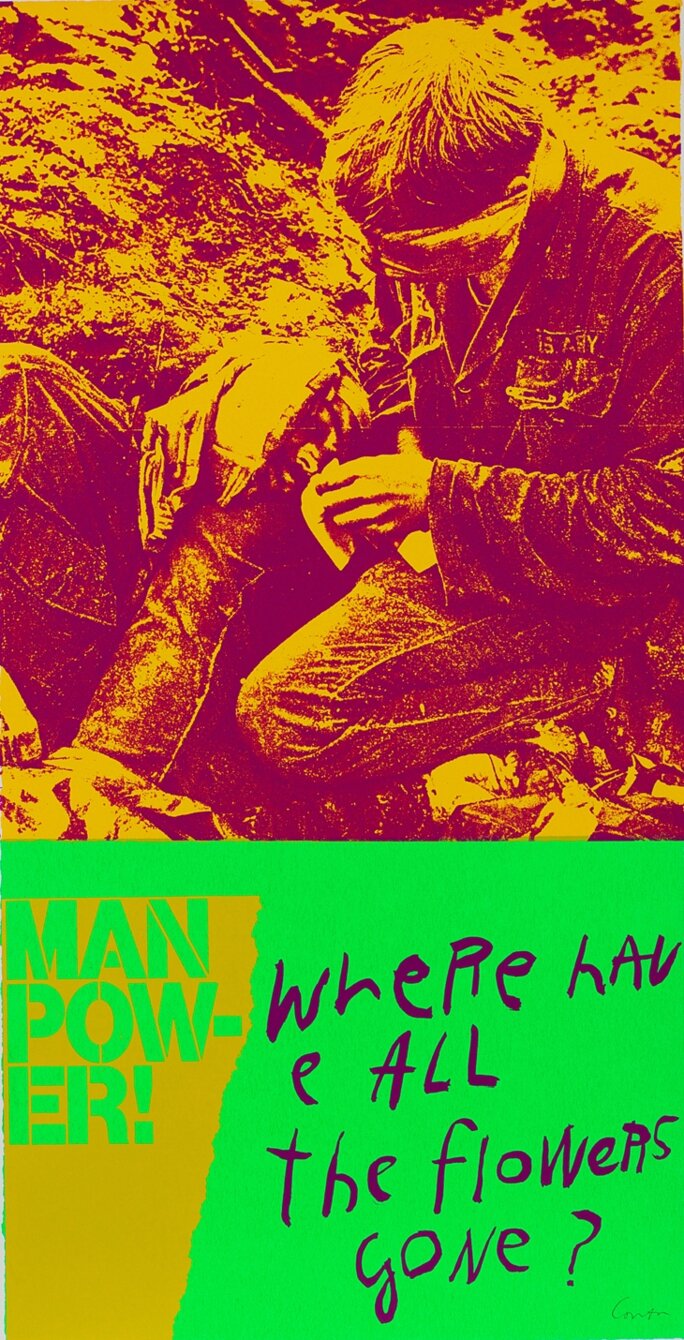

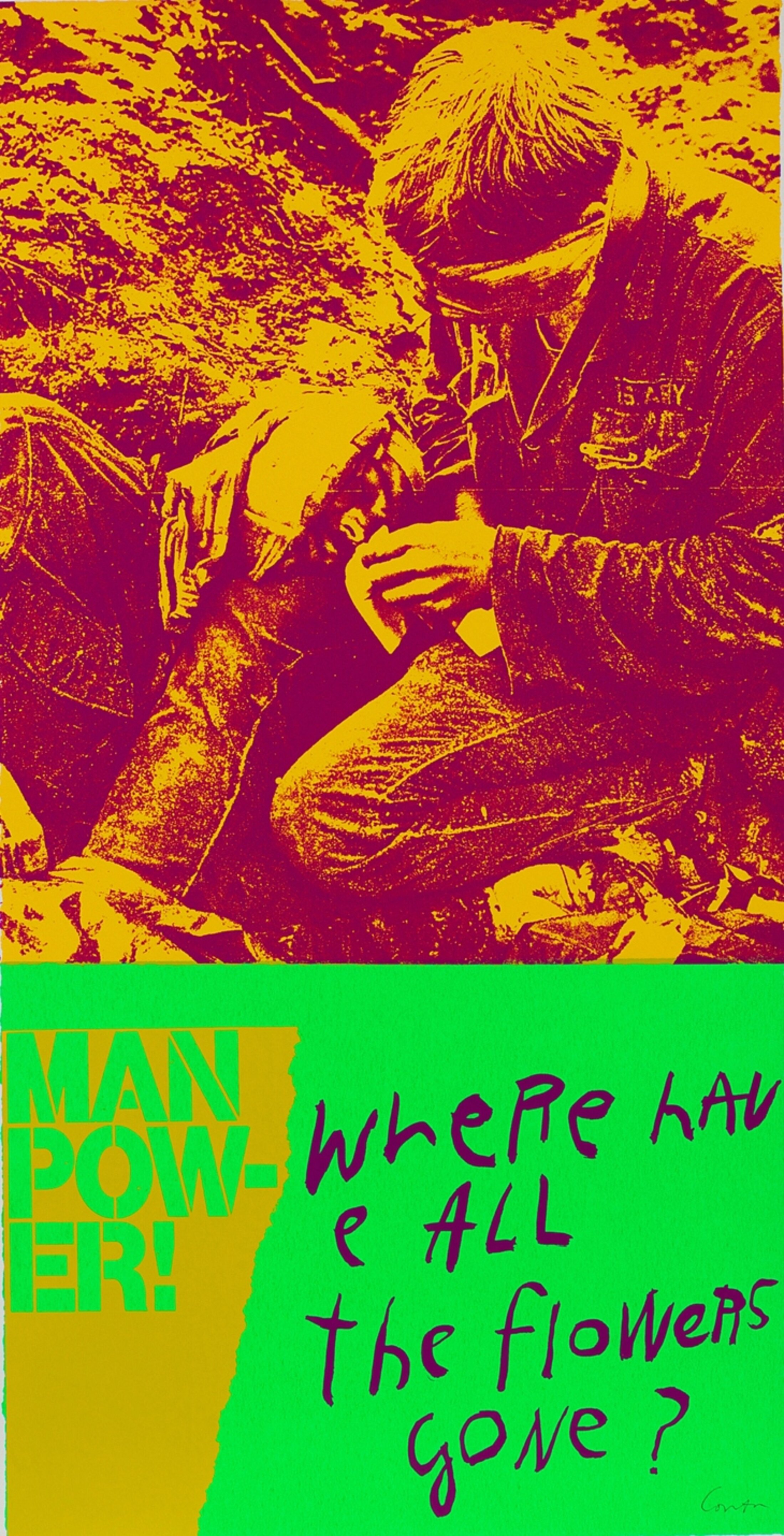

La dernière partie de l’exposition s’ouvre sur la sculpture lumineuse éponyme (1972) de l’artiste belge Martine Canneel qui, avec son arc-en-ciel, incarne l’utopie de la modernité, à bonne distance tout de même puisqu’il faut alimenter le néon en insérant un jeton dans la fente prévue à cet effet et presser le bouton, « pour ESPERER » est-il précisé en préambule. Le travail plastique des artistes pop, particulièrement des femmes, se politise parfois assez tôt. 1962 marque la fin de la guerre d’Algérie qui avait officiellement commencé huit ans plus tôt. Cette même année, Niki de Saint Phalle expose dans la vitrine de la galerie Rive Droite à Paris, son « Autel OAS », triptyque doré produit à partir d’une œuvre tir, au centre duquel trône une chauve-souris. Le titre, ambigu, renvoie autant à l’acronyme d’œuvre d’art sacrée qu’à l’organisation terroriste tentant de conserver l’Algérie française. L’œuvre, qui reprend l’iconographie du retable chrétien, croise crucifix, armes, gousse d’ail, grenades, Vierges, Sacré-Cœur, révolvers chauve-souris empaillées… L’artiste signe ici un manifeste de son engagement pour la paix et les droits civiques qui l’animera tout au long de sa vie. Toujours en 1962, Dorothy Iannone crée, dans un langage proche des bannière de manifestations, son collage « This is a call for a World-Wide General strike for peace ». Originaire de Los Angeles, Sister Corina Kent entre dans les ordres en 1936 et commence à enseigner l’art en 1946. En 1951, elle expose pour la première fois ses œuvres marquées par une iconographie biblique. À partir du milieu des années soixante, elle produit des sérigraphies résolument pop qui diffusent des messages de paix prenant la forme de slogans publicitaires : « Stop the bombing » ou encore « Make love not war », « Where have all the flowers gone »... Elle prend position contre la guerre du Vietnam et est élue personnalité de l’année 1967 par l’hebdomadaire Newsweek. En conflit avec son ordre catholique qui lui reproche ses engagements, elle quitte la religion l’année suivante pour vivre pleinement de son art.

Agrandissement : Illustration 12

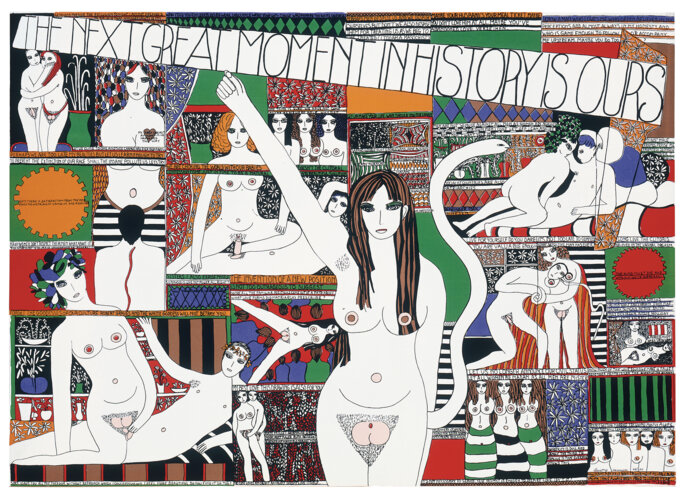

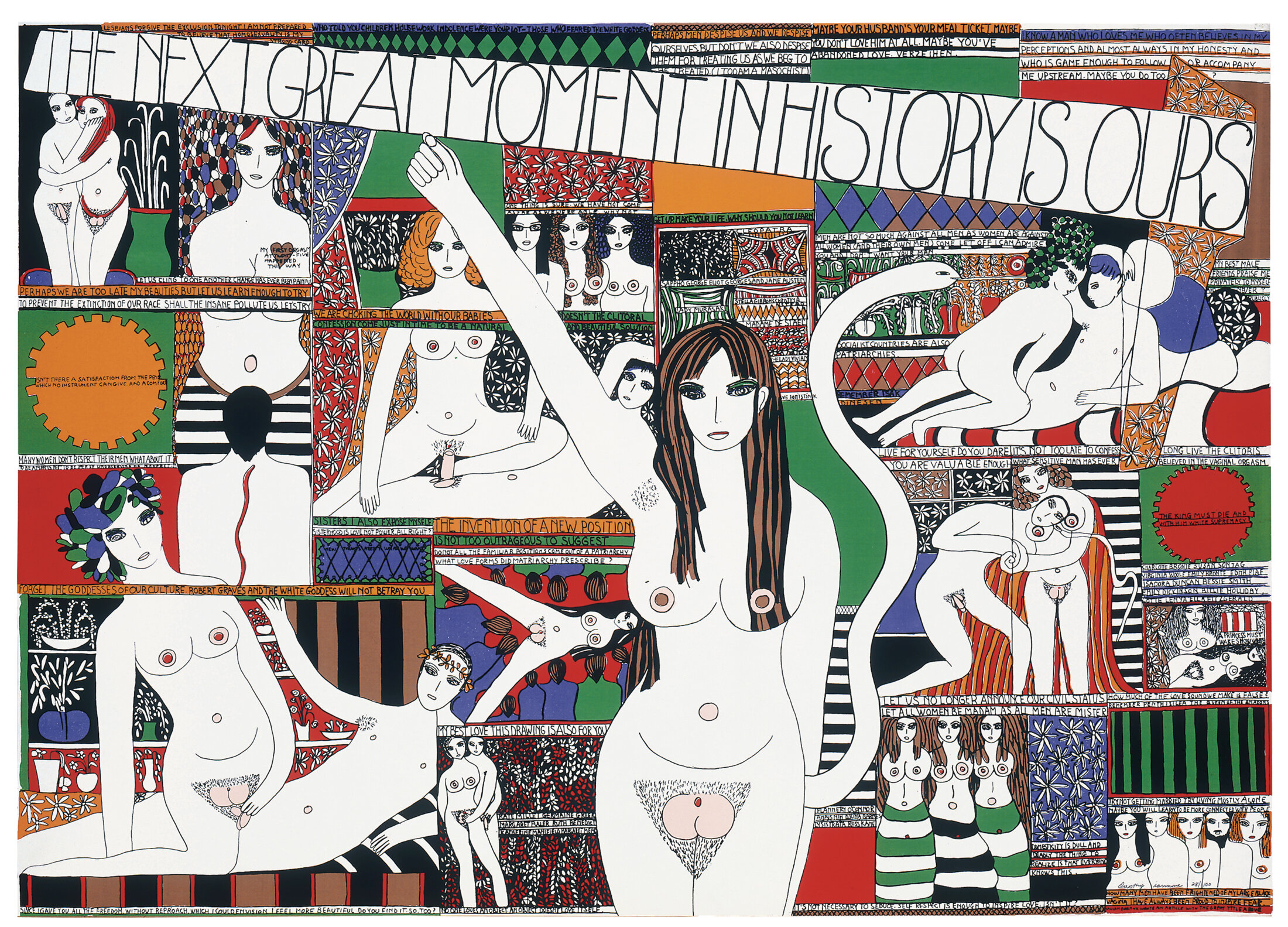

Le choc pétrolier de 1973 engendre une crise économique mondiale, sonnant le glas de cette décennie enchantée, la fin des utopies. Condamnées par le féminisme – dont elles ont pourtant contribué à la naissance – qui les jugent trop caricaturales, cette génération de femmes artistes, qui a en commun le goût de l’autodérision, luttaient pourtant pour des revendications communes : l’émancipation par le désir et les droits sociaux notamment. Loin de manquer de jugement critique comme on leur reprochera, ces pionnières étaient au contraire très conscientes et lucides sur l’esprit de leur temps, tentant d’inventer une société meilleure, d’autres façons d’être au monde et d’interagir. En 1970, dans une de ses sérigraphie, Dorothy Iannone affirme « The next great moment in history is ours ». S’il prend forme beaucoup plus lentement que ne l’imaginait sans doute l’artiste américaine, ce moment est bel et bien en marche et apparaît inexorable. En redonnant leur place dans l’histoire de l’art à ces femmes artistes trop longtemps invisibilisées, l’exposition niçoise constitue une nouvelle étape majeure dans sa réécriture.

Agrandissement : Illustration 13

[1] Le personnage, créé par 1962 par Jean-Claude Forrest, est inspiré de Brigitte Bardot.

[2] Née au Maroc en 1932 – alors sous protectorat français –, elle s’installe définitivement à New York, d’abord au Chelsea Hotel, à la fin des années soixante-dix, où elle décède en 2018.

[3] Née à Namur en 1935, elle décède en 1972 dans un accident de voiture, à seulement trente-sept ans. Elle est l’une des rares représentes belges du Pop Art.

[4] Née à Hollywood en 1942, elle s’installe à Londres en 1961 et épouse l’artiste britannique Peter Blake deux ans plus tard. Divorcée en 1979, elle revient aux Etats-Unis en 1997 et vit et travaille depuis entre Sundance et Salt Lake City.

[5] L’une des rares artistes femmes reconnue dans le courant pop anglais, elle décède en 1966 à vingt-huit ans des suites d’une leucémie.

Agrandissement : Illustration 14

« She-Bam Pow POP Wizz ! Les amazones du pop » - Commissariat de Hélène Guenin, directrice du MAMAC et Géraldine Gourbe, philosophe, critique d'art et commissaire d'exposition. Dans le cadre des trente ans du MAMAC.

Jusqu'au 29 août 2021 - Du mardi au dimanche de 10h à 18h.

MAMAC

Place Yves Klein

06 364 Nice cedex 4