Agrandissement : Illustration 1

Quatre écrans se succèdent dans la pénombre, chacun d’entre eux donne à voir l’artiste Mehdi-Georges Lahlou torse nu plongé dans un épais nuage d’une poudre à chaque fois différente et, semble-t-il, de plus en plus irritante. L’installation immersive « SPICY (curcuma, cannelle, gingembre et henné) » ouvre l’exposition « Extra » qui se tient actuellement à la Centrale for Contemporary Art à Bruxelles, totalement reconfigurée pour l’occasion. L’institution municipale a pour usage quasi protocolaire[1] de demander à l’artiste exposé d’inviter à son tour un autre créateur de son choix afin d’initier un dialogue destiné à ouvrir une discussion nourrie d’échanges tant sur la forme que sur le fond. L’exposition n’est donc plus limitée à une simple monstration mais se veut aussi un terrain d’exploration, parfois d’expérimentation, à partir de ce qui peut éclore, ou pas, de la confrontation de leur travaux respectifs. Mehdi-Georges Lahlou a choisi d’inviter l’artiste sud-africaine résidant à Berlin, Candice Breitz, dont les œuvres explorent des questions d’histoire, de pouvoir, de race, de genre, qui sont aussi des thèmes sur lesquels travaille Mehdi-Georges Lahlou. Ils se sont rencontrés à la Biennale Dak’Art 2014 où ils participent à la même exposition. Travaillant tous les deux sur les questions identitaires, sexuelles et de genre, ils vont se lier d’amitié. « Il y a dans son travail une manière de repenser la vidéo, aussi bien dans son propos que dans la présence des acteurs et actrices et ça m’avait déjà marqué à l’époque[2] » confie Mehdi-Georges Lahlou. Tous deux usent de l’autoportrait mais aussi d’images tirées des médias ainsi que de cultures populaires ou séculaires.

Agrandissement : Illustration 2

Né en 1983 aux Sables-d’Olonne, en Vendée, d’une mère espagnole catholique et d’un père marocain musulman, Mehdi-Georges Lahlou (vit et travaille entre Bruxelles et Paris) tire sa force artistique de cet équilibre multiculturel précaire. De son identité hybride et son goût pour l’autoportrait, il interroge la norme et la marge, le masculin et le féminin. Il se forme d’abord à l’École des Beaux-arts de Quimper avant de rejoindre les Beaux-arts de Nantes de 2005 à 2007, puis l’Académie St Joost à Bréda aux Pays-Bas où il obtient son Phd en art en 2010. Il a alors pour médium de prédilection la performance et va s’essayer par la suite à la sculpture, à l’installation et au théâtre. Pour lui, il s’agit avant tout de l’exploration de matières. Comment pour un artiste racisé créer des nouveaux endroits de réflexion ?

Candice Breitz déplace son travail de femme blanche née et élevée en Afrique du Sud au temps de l’Apartheid pour se confronter à la condition de blanchité[3]. Ses explorations la mettent souvent en scène dans une démarche auto-ethnographique, comme c’est parfois le cas de Mehdi-Georges Lahlou. Son travail qui interroge la violence, la race, et donc la blanchité, ramène une autre expérience qui autorise le dialogue entre les œuvres mais également entre les deux artistes. Après des études en Beaux-arts à l’Université de Witwatersrand à Johannesburg au début des années quatre-vingt-dix, elle part étudier aux États-Unis où elle prend des cours d’histoire de l’art à Chicago, avant de suivre le cursus indépendant du Whitney Museum de New York en 1997. L’année suivante elle s’inscrit à Columbia University d’où elle est diplômée en histoire de l’art en 2002. Elle s’installe à Berlin en 2003, ville où elle vit toujours aujourd’hui.

Agrandissement : Illustration 3

Mehdi-Georges Lahlou poursuit ici son exploration de la représentation de la violence et ses incarnations géopolitiques actuelles en puisant dans l’histoire ancestrale, les archives de guerre, mais aussi dans ses propres expériences, intimes ou imaginaires. Les deux installations vidéo de Candice Breitz entrent en résonnance avec ses œuvres immersives dont plusieurs ont été réalisées au cours d’une résidence effectuée en 2015 au In Flanders Fields Museum à Ypres, musée consacré à l’histoire de la Première Guerre mondiale. C’est le cas de « SPICY », créé cent ans tout juste après la première utilisation du gaz moutarde, dont les propriétés asphyxiantes en faisaient une redoutable arme chimique. Le titre de l’installation permet d’identifier les fines particules, à savoir des épices et des pigments en poudre. L’artiste rend ainsi hommage aux premières victimes de guerres chimiques tout en se l’appropriant, substituant à l’ypérite, curcuma, cannelle, gingembre et henné, quatre épices qu’il utilise régulièrement dans ses œuvres. Points de départ d’une autre histoire, ils sont détournés de leur fonction alimentaire pour n’être plus considérer que pour leur couleur et leur texture. Mehdi-Georges Lahlou effectue un travail de mémoire, d’archives. À Ypres, énormément de soldats français sont morts et parmi eux nombre de tirailleurs algériens, tunisiens, marocains, ainsi que des zouaves.

Agrandissement : Illustration 4

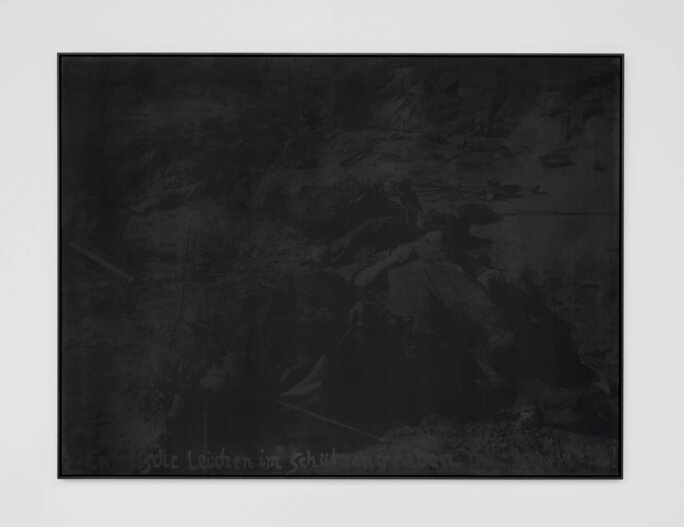

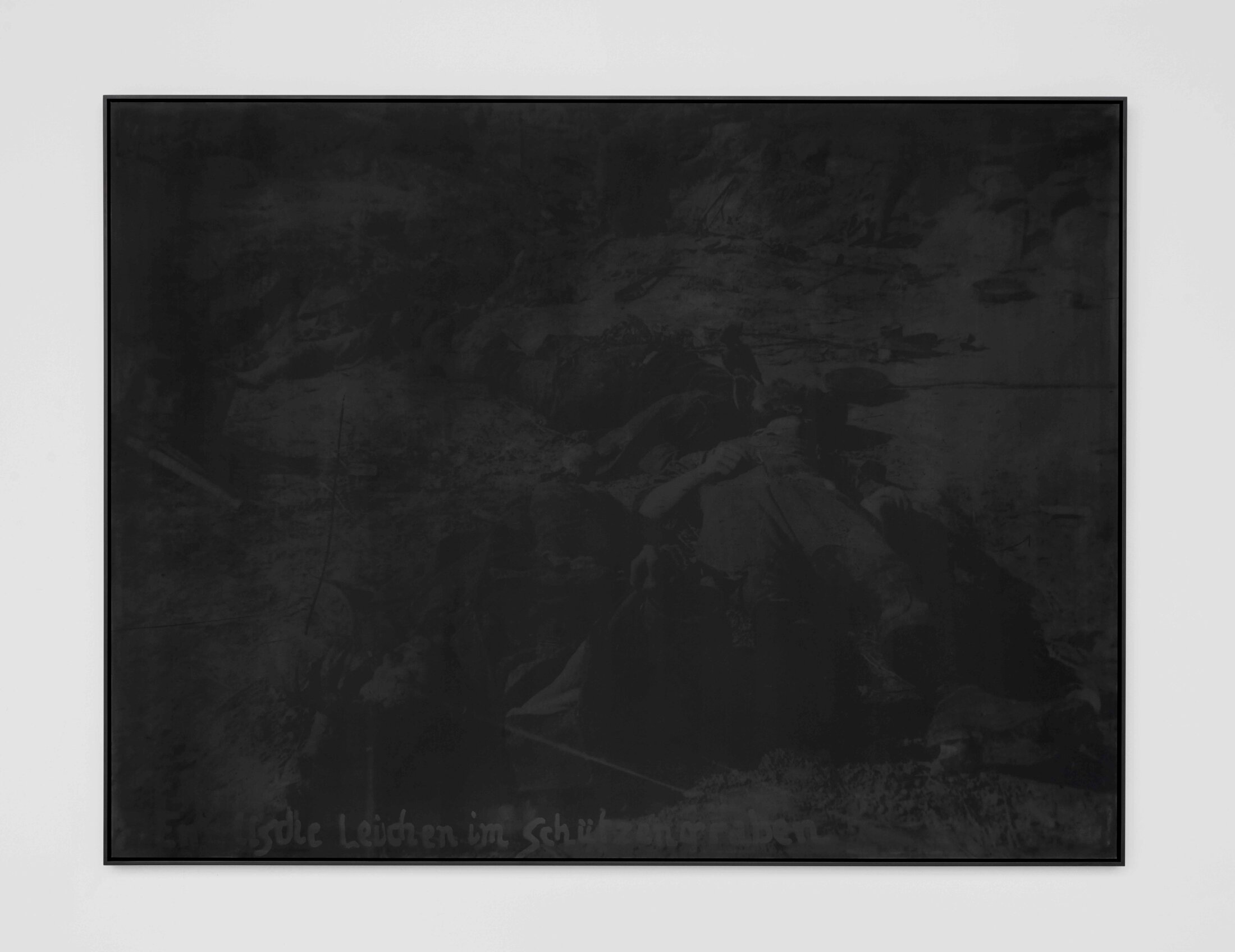

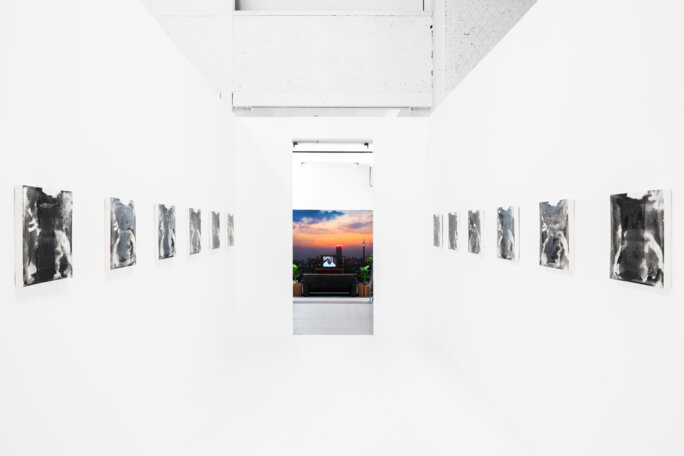

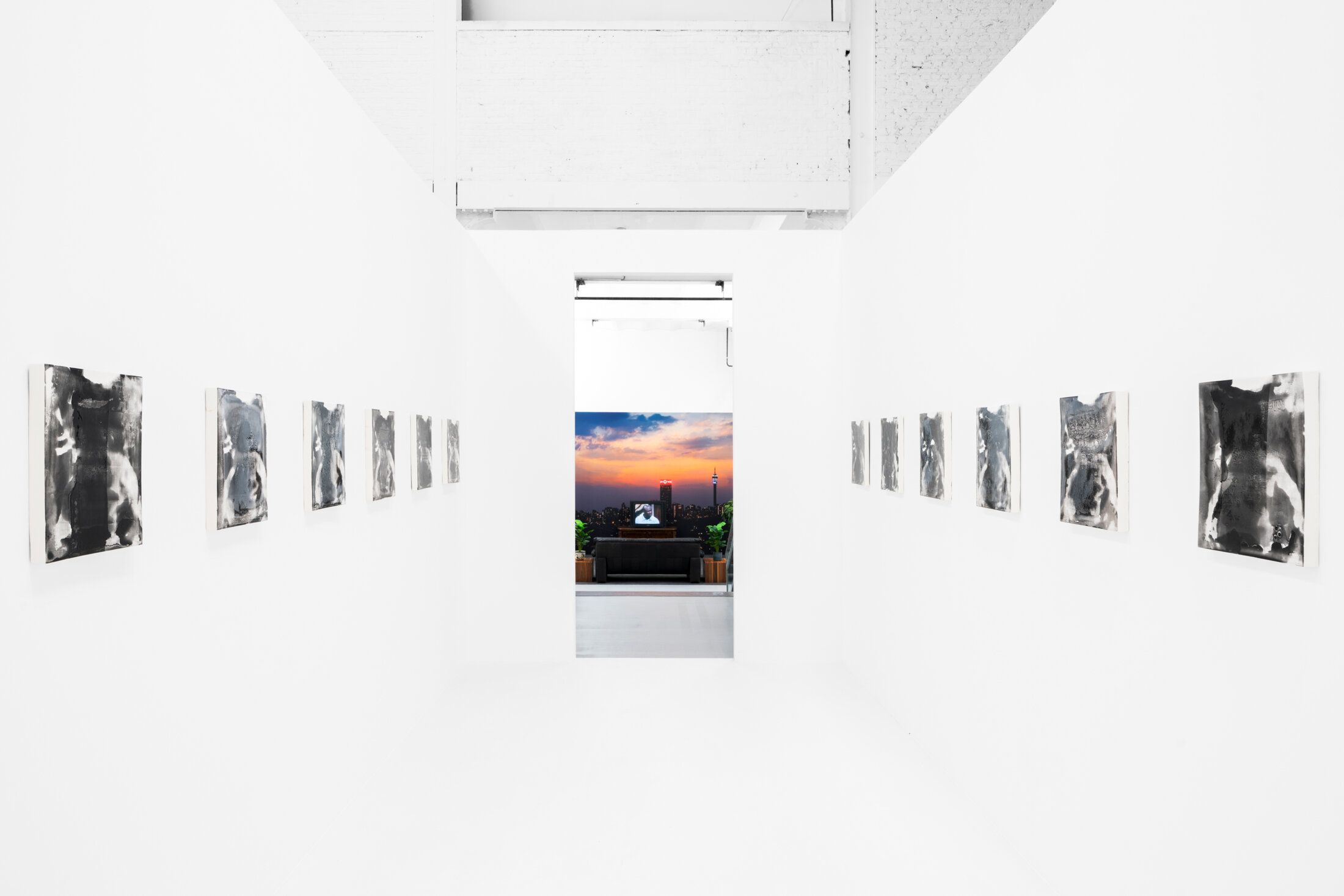

Sur la centaine de photos d’archives, très peu évoquent les tirailleurs. La série « Of the Confused Memory - 22 April 1915 » (2022) est composée de ces rares images photographiques issues des archives du In Flanders Fields Museum à Ypres, retravaillées par Mehdi-Georges Lahlou qui les recouvre d’une couche de fusain. Si celle-ci agit comme un révélateur de la texture du papier, elle en masque presque entièrement l’image. Ces clichés, pris par l’armée allemande dans le but d’analyser et d’améliorer le gaz moutarde qui a été utilisé pour la première fois le 22 avril 1915, montrent des corps gisants que l’on devine à peine ici, témoins de l’extrême violence exercée par l’arme chimique sur les tirailleurs. À travers ces images fantômes de champs de bataille, telles des « tentures anthracites[4] » pour reprendre la belle expression de Siham Belkhadir-Weigant, l’artiste exhume et rétablit cette partie de l’histoire volontairement gommée de la mémoire collective qui n’avait alors de place que pour célébrer les victimes européennes. Dans la même salle, des bronzes moulés sur l’artiste prennent la forme de bustes classiques dont la beauté est altérée par des excroissances fruitées. Jouant sur le double sens des mots, l’artiste augmente ces autoportraits de grenades dans la série intitulée « Of the Grenadier » (2022).

Agrandissement : Illustration 5

Au fond de la salle, un passage conduit à petit espace aménagé d’un écran diffusant une vidéo de sept minutes intitulée « Le Rif » (2023), documentaire réalisé à partir d’images de l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) français ainsi que de divers documents trouvés, révélant notamment qu’au cours de la Guerre du Rif[5]l’utilisation du gaz moutarde a fait de nombreuses victimes parmi les populations rifaines. Abdelkrim El-Katthabi, pionnier des luttes de libération en Afrique du Nord annonçant les mouvements de décolonisation à venir, y est ici réhabilité en héros révolutionnaire. Les chants féminins traditionnels « Izran », chants des montagnes du Rif, qui ponctuent la vie quotidienne deviennent alors des chants de résistance et d’émancipation. Ils furent longtemps interdits au Maroc. Au revers du mur sont apposés, telle une œuvre tapissée brute, des reproductions de documents d’archives et de cartes postales se rapportant à cette époque.

Agrandissement : Illustration 6

Dans « Herbier » (2023), présenté un peu plus loin, sept plantes exotiques : le bananier, l’oryza, le cannelier de Ceylan, le palmier à huile, le maïs, la canne à sucre et le cacaoyer, sont interprétés par la comédienne Ghita Serraj sur sept écrans installés au format portrait les uns à côté des autres. Ces plantes ont été choisies en raison de leur propriété médicinale et de leur origine géographique, à partir du travail de Samir Boumediene publié dans l’ouvrage « La colonisation du savoir. Une histoire des plantes médicinales du ‘Nouveau Monde’ (1492-1750)[6] », qui a pour parti pris de considérer les plantes comme des indicateurs de rapports de force politiques. Si les sujets abordés à travers la symbolique de la plante exotique ont trait au dérèglement climatique, à la déforestation ou encore au déplacement, le corps d’une femme racisée s’en trouve également exotisé et érotisé.

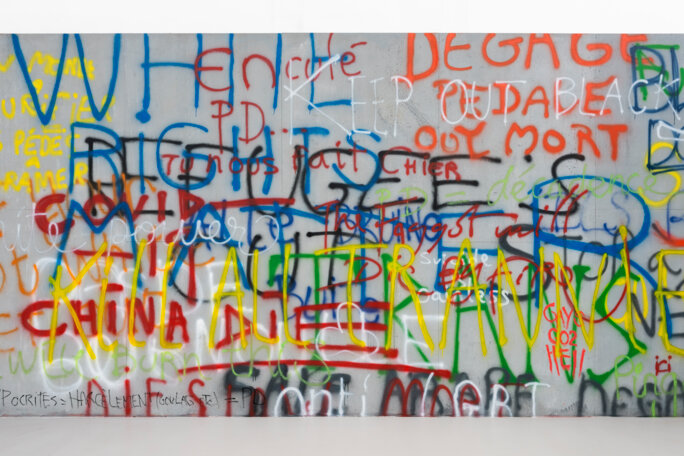

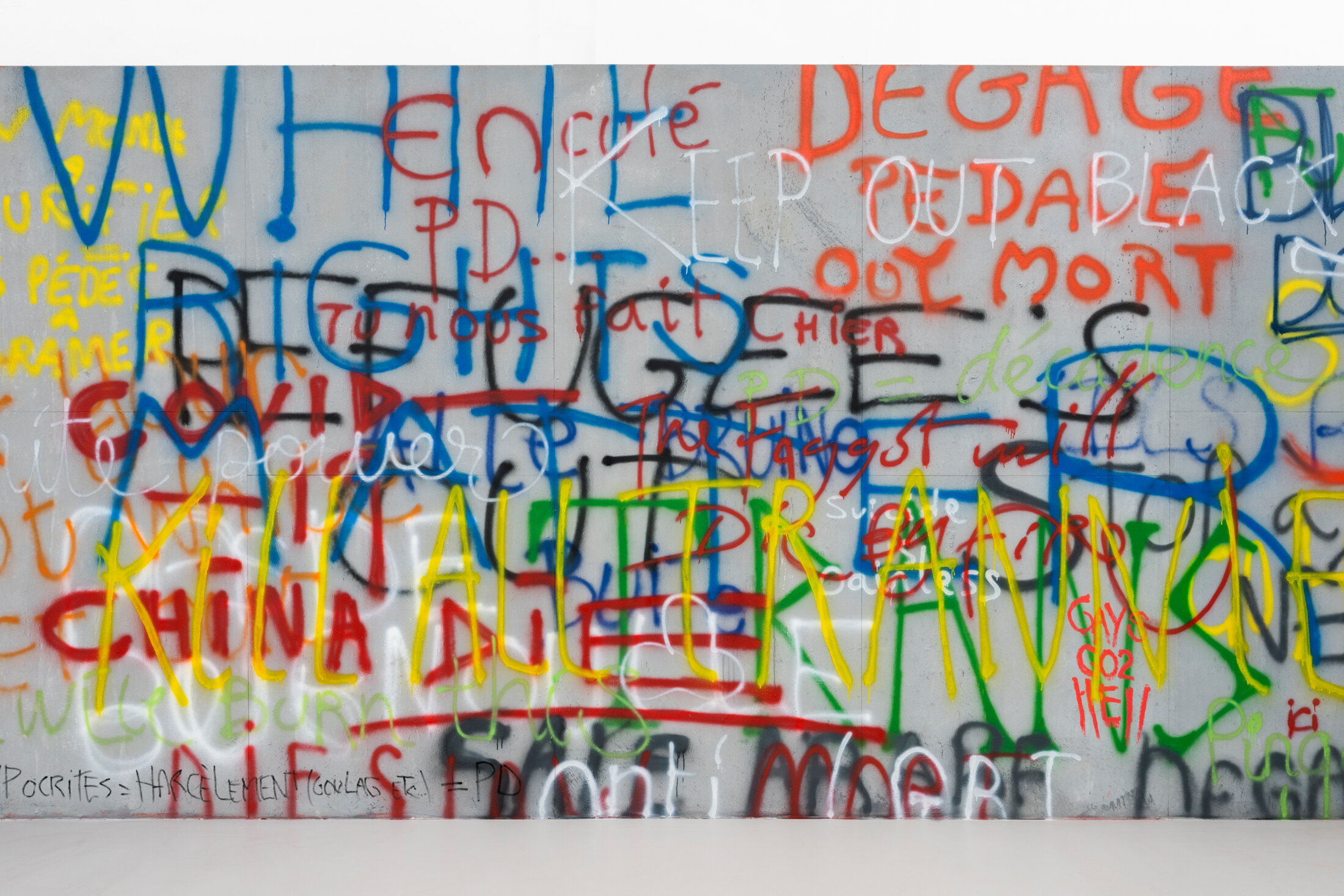

Agrandissement : Illustration 7

Une mosaïque d’insultes, archive de la rue grandeur nature, violent condensé de tous les outrages, se dresse soudain devant le visiteur. Impossible à embrasser d’un seul regard, elle n’en parait que plus longue encore. « The Walls Remember, Archives of Insults » (2023) est une œuvre réalisée à partir des archives personnelles de l’artiste. L’écriture calligraphique est identique à celle relevée sur les murs. Cette boite de Pandore murale réalisée in situ fait jaillir des graffitis prétextes à la misogynie, à l’homophobie, au racisme, ceux-là mêmes que l’on peut voir dans l’espace public sur les murs de la ville, reflets des violences systémiques qui façonnent nos sociétés. S’ils sont recouverts d’autres tags et disparaissent de la mémoire, les murs eux s’en souviennent. Au bout de ce mur d’insultes, un ensemble céramique représentant plusieurs palmiers morts forme « La conférence des palmiers » (2023) en référence au fameux poème persan du XIIème siècle de Farid al-Din Attar. Comme les oiseaux migrateurs du poème, les palmiers, l’une des plus anciennes espèces de plantes[7]s’adaptant à diverses conditions climatiques, illustrent ici le déplacement, l’exotisme importé près de chez nous et qui, au fil des ans, s’installe dans le paysage.

Agrandissement : Illustration 8

Dans une salle obscure, blackbox créer pour l’occasion, est projeté le film « Whiteface » (2022) de Candice Breitz, pour ce qui constitue sa première belge. L’artiste a collecté et archivé au cours de ces dernières années un large corpus de séquences vidéo documentant des « blancs parlant de race », parmi lesquels les propos de politiciens, de présentateurs de journaux télévisés, d’animateurs de talk-shows, d’influenceurs mais aussi d’anonymes, allant du racisme ordinaire à la propagande néo-nazie. Plus précisément, ces enregistrements témoignent de l’inquiétude des Blancs face à la remise en cause de plus en plus prégnante de la supériorité blanche dans le monde.

Agrandissement : Illustration 9

Dans le film, Candice Breitz reprend et ventriloque des dizaines de voix extraites de ces archives en les canalisant via son propre corps blanc. À un Jon Stewart[8] assenant : « Vous devez admettre que le privilège blanc existe », elle fait répondre à Bill O’Reilly, animateur et polémiste sur Fox News, proche du Parti Républicain : « Quel ramassis de conneries ! » L’artiste, vêtue d’une chemise blanche et de lentilles de contact « zombies », renvoyant sciemment aux films d’épouvante, parle de la blanchité sous toutes ses formes. Au fur et à mesure, elle se coiffe de perruques bon marché, si bien que lorsqu’elle en est dépourvue, cela montre son propre enracinement dans la blanchité. Ce ne sont pourtant pas les Blancs qui constituent la cible de cette satire mais bien la blanchité comme condition, en élaborant une étude critique du langage par lequel celle-ci structure, normalise et utilise à son avantage son pouvoir. « Whiteface » donne à voir une blanchité en état de panique en parodiant l’anxiété liée à l’extinction de la race blanche.

Agrandissement : Illustration 10

Avant de rejoindre la dernière installation de l’exposition, le visiteur emprunte un étroit couloir blanc aux murs flanqués de deux rangées de plaques en céramiques émaillées, une de part et d’autre. L’ensemble s’intitule « Casablanca, March 26, 2016 ». Mehdi-Georges Lahlou part de la photographie de l’agression homophobe d’un couple gai qui s’est déroulée au Maroc en 2016. Si cette image a été diffusée sur de nombreux médias dénonçant l’agression, cela a paradoxalement valu aux victimes d’être emprisonnées, l’homosexualité étant illégale au Maroc. L’artiste s’interroge sur la façon de traiter et de dénoncer la violence sans porter atteinte aux victimes. Il déconstruit l’image originale avant de la refaire, la rendant impossible à lire. En faisant disparaitre une image tout en conservant son histoire, il accorde le droit à l’anonymat aux victimes.

Agrandissement : Illustration 11

« Extra » est aussi le titre d’une œuvre vidéo réalisée en 2011 par Candice Breitz qui vient clôturer l’exposition. Le tournage prend place sur le plateau de « Generations », le feuilleton le plus populaire d’Afrique du Sud lors de sa diffusion, qui reste l’un des plus gros succès de la télévision sud-africaine. L’artiste a en effet obtenu l’autorisation de la chaine SABC de passer un mois sur le plateau de tournage de la série. La diffusion de « Generations » commence en 1994, année qui voit l’Afrique du Sud devenir une démocratie. Diffusé sur une chaine publique, donc accessible au plus grand nombre, ce soap opera consacre les espoirs de la classe moyenne noire émergente dans le pays. Les protagonistes s’expriment en langues indigènes, excluant de fait les Sud-africains blancs qui ne les parlent pas, ce qui explique leur absence dans la distribution. À chaque tournage, une prise supplémentaire était enregistrée incluant Candice Breitz à l’image qui s’installe petit à petit dans le récit. Elle est la figurante, l’extra, la présence blanche manifeste qui a réussi à se faufiler dans une distribution noire. Si les images sont gênantes, elles permettent aussi de réfléchir au rôle des Sud-africains blancs dans le contexte postapartheid et, avec le temps, révèlent les privilèges encore attachés à la blanchité. Ce qu’incarne Candice Breitz ici est moins un personnage qu’une métaphore du privilège blanc, occupant une place plus importante qu’elle ne devrait, ce qui détourne son attention du travail opéré par les corps noirs autour d’elle qui deviennent alors l’arrière-plan de sa présence. « Pour moi, le défi consistait à jouer le rôle d’une présence absente ou d’une absence présente, d’une figurante à la fois très visible et pâle, d’un point d’interrogation d’une blancheur éclatante[9] » explique-t-elle. « Extra » illustre la violence extrême avec laquelle la blanchité exige le premier plan. « Extra et Whiteface ont toutes deux une dimension auto-ethnographique[10] » précise Candice Breitz. « On pourrait les décrire comme un voyage au cœur de la blanchité (The Heart of Whiteness) pour reprendre les mots de Njabulo Ndebele. En tant que Sud-Africaine blanche née et élevée à l’époque de l’apartheid, il aurait été malhonnête de me retirer de l’équation alors que je cherchais à définir les rouages qui continuent à soutenir et à perpétuer la blanchité ».

Agrandissement : Illustration 12

Qu’est-ce que la violence ? Comment est-elle exposée ? comment est-elle archivée ? Si « Extra » est le titre de l’exposition, s’il s’entend comme une invitation, il est aussi ce que nous représentons, Mehdi-Georges Lahlou tronquant habilement le mot « extraterrestre » pour celui « extraordinaire ». Outre l’œuvre de Candice Breitz, « Extra » est également le parcours de cette proposition qui passe par différents paliers émotionnels, différents sas affectifs, à la faveur de vidéos, de performances, de sculptures, d’installations, et de bien d’autres supports. L’exposition interroge la violence en la reproduisant. Elle reflète les agressions que subissent les personnes discriminées en raison de leur race ou de leur sexe. En rééditant cette violence, elle devient un miroir de l’agresseur. Retourner la situation pour mieux s’en emparer résonne comme une promesse. Chez Mehdi-Georges Lahlou comme chez Candice Breitz, il y a un devoir de mémoire de la violence, des corps, du passé colonial et ils nous offrent, avec cette exposition, cette double possibilité de pouvoir à la fois s’interroger et ressentir.

Agrandissement : Illustration 13

[1] « La CENTRALE | hall propose des expositions où dialoguent un.e plasticien.ne confirmé.e, basé.e dans la capitale, avec un.e artiste de son choix, ainsi que des expositions collectives permettant une pluralité d’approches. » https://centrale.brussels/a-propos/centrale-expositions-art-contemporain-bruxelles/

[2] Conversation avec Mehdi-Georges Lahlou et Candice Breitz, interview janvier 2023 par Tania Nasielski, Laura Pleuger & Estelle Vandeweeghe (CENTRALE).

[3] Les théoriciens anti-racistes définissent la « blanchité » [Whiteness] en tant que construction sociale fictive qui fonctionne pour renforcer la suprématie, les privilèges et la richesse des Blancs au niveau de l’expérience quotidienne, politique, institutionnelle et mondiale. Si le terme évoque des idées liées à la couleur de la peau, la « blanchité » se réfère plus précisément à une position structurelle, autrement dit à une identité sociale racialisée qui se positionne comme supérieure aux autres « races » au sein d’un système de hiérarchie raciale. En effet, dans la mesure où la race est socialement et politiquement conçue – et non biologique – on peut considérer la « blanchité » comme le résultat de processus sociaux et culturels, enracinés dans l’histoire mondiale du colonialisme européen, de l’impérialisme et de l’esclavage transatlantique, et maintenus aujourd’hui à travers diverses institutions, idéologies et pratiques sociales de tous les jours. Cara Cancelmo, Jennifer C. Mueller, « Whiteness – Sociology », Oxford Bibliographies, 28 novembre 2019.https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780199756384/obo-9780199756384-0231.xml

[4] Siham Belkhadir-Weigant, Mehdi-Georges Lahlou. Et même les océans ont une mémoire, texte accompagnant l’exposition éponyme à la galerie Rabouan Moussion à Paris du 28 janvier au 25 février 2023 https://www.rabouanmoussion.com/fr/expositions/uid-c96f851d

[5] De 1921 à 1926, la guerre du Rif a opposé les combattants rifains menés par Abdelkrim El-Khattabi à l’armée espagnole soutenue par la France

[6] Samir Boumediene, La colonisation du savoir. Une histoire des plantes médicinales du « Nouveau Monde » (1492-1750), Vaulx-en-Velin, Éditions des Mondes à faire, 2016, 477 p.

[7] La datation des plus anciens fossiles de palmiers remonte à 120 millions d’années, soit le début du Crétacé. Voir Pierre Olivier Albano, La connaissance des palmiers : culture et utilisation : les principales espèces utiles et ornementales pour jardins tempérés et tropicaux, Aix-en-Provence, Édisud, 2002, 359 p

[8] Animateur TV et humoriste américain célèbre pour avoir animé The Daily Show de 1999 à 2015 sur la chaine américaine Comedy Central.

[9] Candice Breitz citée dans Natalie Watermeyer, « Invading the Vitrine », Classicfeel, Johannesbourg, février 2012, p. 25.

[10] Conversation avec Mehdi-Georges Lahlou et Candice Breitz, op. cit.

Agrandissement : Illustration 14

MEHDI-GEORGES LAHLOU – CANDICE BREITZ « EXTRA » - Commissaire : Tania Nasielski, co-directrice artistique à la CENTRALE for contemporary art.

Jusqu'au 24 septembre 2023.

Du mercredi au dimanche de 10h à 18h.

CENTRALE for Contemporary Art

Place Sainte-Catherine 45

B-1000 Bruxelles

Agrandissement : Illustration 15