Agrandissement : Illustration 1

Au début des années soixante-dix, alors que le noir et blanc prévaut en photographie, le photographe américain Stephen Shore, avec notamment son contemporain William Eggleston (né en 1939 à Memphis, Tennessee), va contribuer à la reconnaissance de la photographie couleur comme un art à part entière, la technique étant jusque-là réservée aux images publicitaires. Dès les années soixante, Shore s’intéresse à la mobilité, qui va devenir l’un des thèmes centraux dans son œuvre, photographiant depuis la fenêtre de sa voiture lors d’un voyage à Los Angeles en 1969, effectuant dans les années soixante-dix et quatre-vingt plusieurs road-trips à l’intérieur des États-Unis, qui donneront naissance à ses séries photographiques les plus célèbres. Utilitaire, local, populaire, l’art vernaculaire est inscrit dans la culture américaine. L’œuvre de Stephen Shore, traversée par de multiples enjeux esthétiques ou culturels, n’y échappe pas. La Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris réunit plus d’une centaine de clichés pris sur le territoire nord-américain entre la fin des années soixante et 2021, dans une exposition intitulée « Véhiculaire & vernaculaire » qui s’intéresse précisément à cette sorte de photographie véhiculaire que Shore va produire pendant près d’un demi-siècle : du véhiculaire mis à disposition du vernaculaire pour ainsi dire.

Agrandissement : Illustration 2

On the road

En 1955, Robert Frank (1924-2019) sillonne les États-Unis d’un océan à l’autre à la faveur d’une bourse de la Fondation John Simon Guggenheim. Ce projet devient rapidement la référence du road-trip dans la photographie américaine. Trois ans d’errance durant lesquelles Frank photographie les routes, les bars, les gens. Ces derniers vont servir à la publication de « Les Américains[1] » en 1958 en France. L’édition américaine parait l’année suivante aux éditions Groove Press augmentée d’un texte de Jack Kerouac, dont « On the road » vient de sortir. En 1947, alors que Kerouac entame ses premiers road trips, Robert Frank quitte la Suisse et s’embarque à Anvers, direction New York. C’est précisément dans cette même ville, au cours de cette même année, que Stephen Shore voit le jour, fils unique de parents juifs qui dirigent une entreprise de sacs à main[2]. Il n’a que six ans lorsque son oncle lui offre un kit de développement et tirage photographique Kodak, avant recevoir son premier appareil photo et, à dix ans, un exemplaire de « American photographs[3] » de Walker Evans (1903-1975), l’un des livres les plus importants jamais publiés en matière de photographie. Evans a en effet inventé les images iconiques de l’Amérique, son travail ayant non seulement influencé la photographie moderne mais aussi la littérature, le cinéma, les arts visuels…

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

À quatorze ans à peine, Shore contacte le célèbre photographe américain d’origine luxembourgeoise Edward Steichen (1879-1973), alors directeur de la photographie du MOMA, afin d’organiser une rencontre au cours de laquelle Steichen lui achète trois photographies. C’est avec le même aplomb qu’il va approcher, quelques années plus tard, John Szarkowski (1925-2007), l’influent conservateur qui a succédé à Steichen. Les deux hommes se lient d’amitié. « Il était essentiellement mon professeur[4] » déclarera Shore. Son autre professeur officieux sera Andy Warhol (1928-1987), rencontré lors d’un festival de cinéma alors qu’il est en dernière année de lycée. Stephen Shore n’a que dix-sept ans lorsqu’il commence à fréquenter la Factory[5], l’atelier expérimental fondé au début de l’année 1964 par Warhol à Manhattan. « Au moment où j’ai rencontré Warhol, c’était je crois au tout début de l’année 1965, j’ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à faire semblant d’être un étudiant[6] » explique Shore. « Assister à des cours qui ne m’intéressaient pas ou traîner à la Factory ? C’était un choix très facile ». Muni de son appareil photo, Stephen Shore réalise des clichés en noir et blanc intimes et spontanés d’artistes en train de performer tels Edie Sedgwick ou le Velvet Underground qui seront rassemblés bien des années plus tard dans un ouvrage spécifique[7]. Ses premières photographies sont influencées par l’art conceptuel de Warhol. En 1971, il offrira certains de ses tirages à John McKendry (1933-1975), le directeur du département des estampes et des photographies du Metropolitan Museum of Art (MET) à New York. La même année, alors qu’il n’a que vingt-trois ans, Stephen Shore devient le second photographe vivant après Alfred Stieglitz (1864-1946) à se voir consacrer une exposition monographique au MET. Il sera l’un des huit photographes à prendre part à la mythique exposition de 1975 « New Topographics » à la George Eastman House de Rochester, dans l’état de New York, qui va redéfinir l’approche américaine du paysage.

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

American landscapes

En 1969, Stephen Shore profite d’un voyage d’affaire de son père à Los Angeles pour l’accompagner. À vingt-et-un ans, il est déjà un photographe aguerri s’inscrivant dans la veine conceptuelle. Il va bénéficier du véhicule et du chauffeur loués pour l’occasion pour photographier au Leica le paysage urbain de celle qui passe pour être la capitale de l’automobile. « L’une des choses que j’avais en tête, c’était de prendre des photographies qui pourraient parfois avoir l’air ratées. D’une certaine façon, j’essayais de trouver un moyen de dépasser le conditionnement visuel[8] » se souvient-il. « J’avais emporté un Leica. J’étais dans la voiture, je regardais par la fenêtre et je me contentais de prendre des photographies ». En une seule journée, considérant toutes les images, n’en rejetant aucune, même celles qui semblent ratées, il réalise le portrait en noir et blanc de la cité des anges. La série « Los Angeles » est la première tentative de figurer un paysage américain depuis l’intérieur d’une voiture allant chez Shore déterminer un cadre, une structure narrative qui va se répéter.

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

« À la fin des années 1960, je me suis lié d’amitié avec un groupe de jeunes d’Amarillo qui vivaient à New York[9] » explique Stephen Shore. « L’été, j’ai visité Amarillo avec eux et j’y ai découvert une culture complètement aux antipodes de celle que je connaissais sur la côte Est, où je vivais. C’était fascinant et cela a éveillé mon intérêt pour l’envie de partir vers l’Ouest que décrivait Kerouac ». Ainsi, en 1972-1973, Shore entreprend son premier road-trip photographique. Le projet s’inscrit dans la tradition américaine de l’enregistrement du vernaculaire, et donne lieu à la série « American Surfaces » dans laquelle Shore s’emploie à mimer la pratique amateure pour mieux explorer le principal moyen de la photographie vernaculaire : l’instantané en couleur. « À des moments aléatoires de la journée, je prenais une image mentale de ce qui apparaissait dans mon champ de vision » explique-t-il. « Le projet était basé sur cette information. En quoi consiste le fait de regarder ? » Il s’efforce de photographier tout ce qu’il pense relever de la culture populaire américaine, dans une esthétique proche du snapshot[10]. « Le fait de rouler plusieurs jours et de voir le monde défiler devant le pare-brise pendant des heures me plongeait dans un état d’esprit extrêmement lucide et propice à la concentration[11] » écrit-il. Tout à la fois carnet de route et journal personnel, la série est déterminée par la mobilité. « American Surfaces » aura un impact important dans la reconnaissance de la photographie couleur comme pratique artistique. Les premières images couleurs de Stephen Shore, celles de « American Surface » annoncent le glissement vers l’autobiographique qui trouvera son apogée avec le journal de Nan Goldin.

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

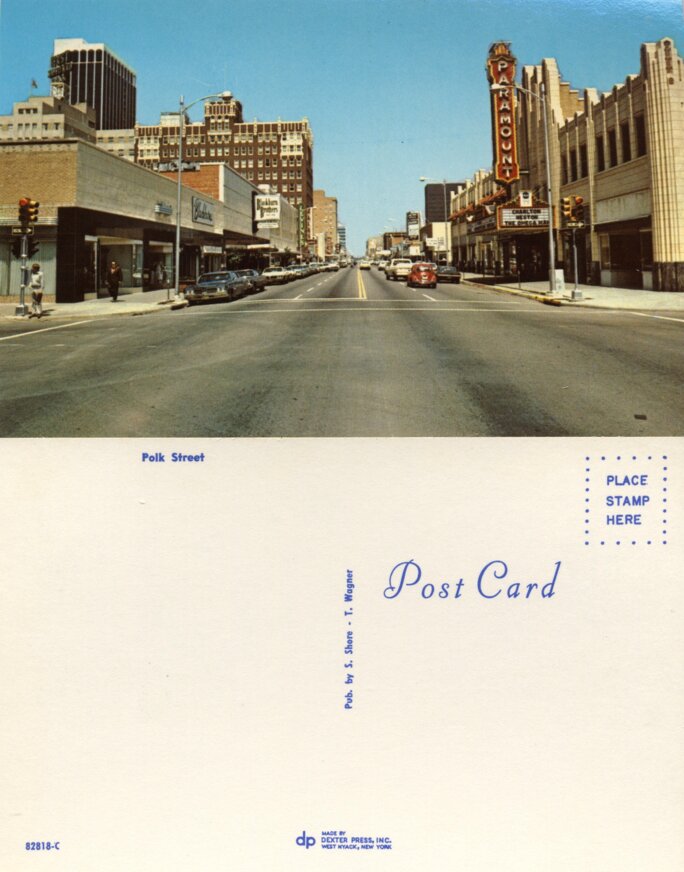

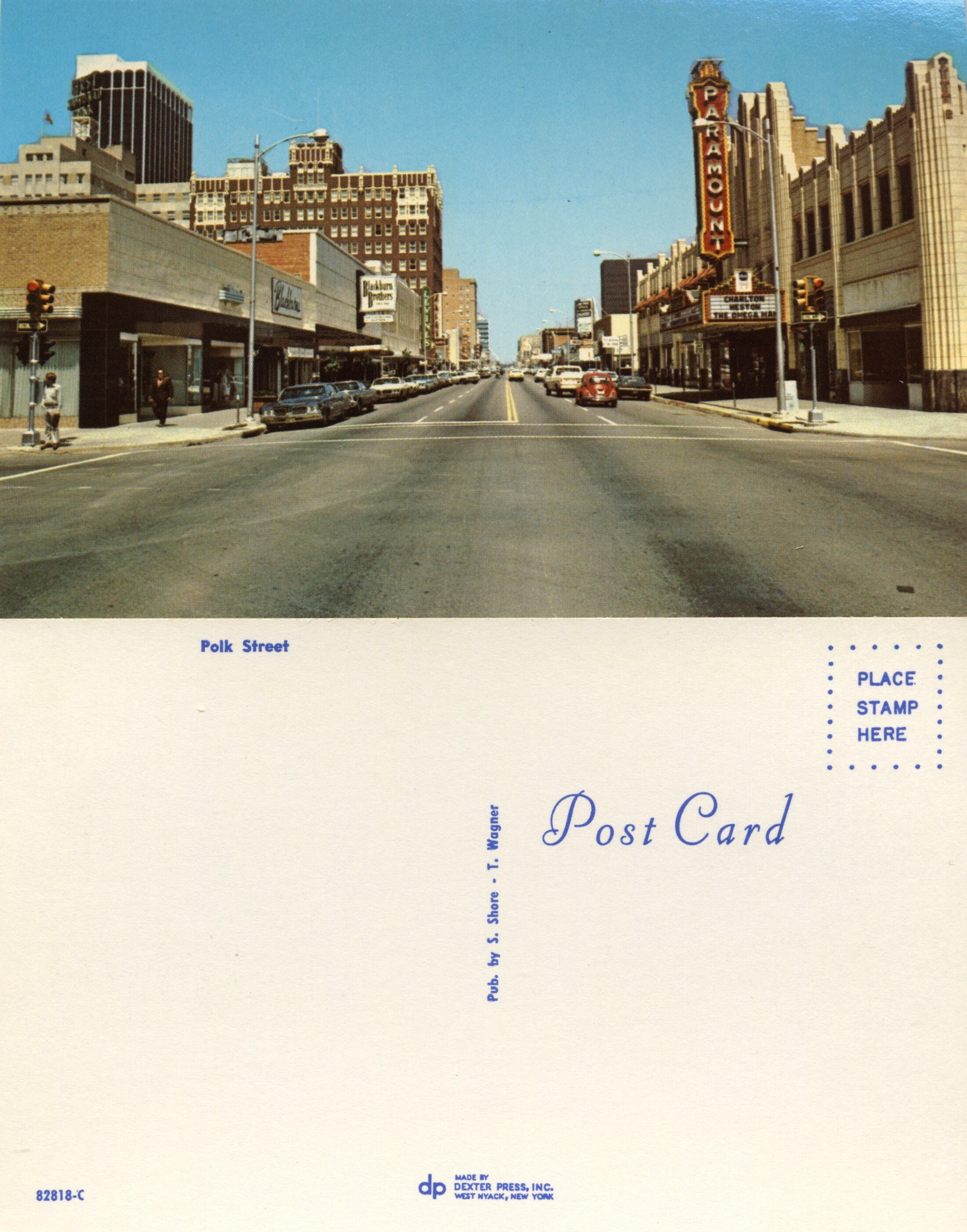

Un an auparavant, en 1971, il avait réalisé la série « Greetings from Amarillo ». À l’époque, Shore collectionne les cartes postales qui le fascine dans le fait qu’elles transmettent des informations culturelles sans prétention artistique. Il s’agit de sortes de vues très directes de la culture américaine. Avec « Greetings from Amarillo », Shore réalise, la même année que son exposition personnelle au MET, dix cartes postales à partir de dix de « spots » d’Amarillo au Texas, et compose une sorte d’hommage aux cartes postales. En tant qu’étudiant officieux de Warhol, il était presque naturel que Stephen Shore introduise la couleur dans son travail par le biais de la carte postale. « Je voulais que ces photographies ressemblent à de véritables cartes postales »explique-t-il. « Je suis allé voir le plus grand imprimeur de cartes postales des États-Unis. Il s’agissait d’une société appelée Dexter Press, située à Nyack, dans l’État de New York (…). Je leur ai commandé 5 600 exemplaires de chacune de ces dix photographies. Je crois me souvenir que c’était leur quantité minimale de commande. Je leur ai simplement donné des ektas 35 mm et quelques semaines plus tard, je me suis retrouvé avec un total de 56 000 cartes postales ! ». Dans la plus pure tradition des cartes postales, la société n’a pas hésité à améliorer certaines images, peignant ici le ciel en bleu, là l’herbe en vert.

Agrandissement : Illustration 11

Les paysages des bords de route

La publication en 1972 de « Learning from Las Vegas[12] » des architectes Robert Venturi, Steven Izenour et Denise Scott Brown montre à quel point la voiture a profondément modifié l’urbanisme américain. En 1976, les trois architectes conçoivent l’exposition « Signs of Life: Symbols in the American City » dans laquelle apparaissent plusieurs clichés de Stephen Shore – et d’autres photographes – commandés pour l’occasion. Un nouveau voyage de Los Angeles à New York lui permet de photographier tout au long du trajet en gardant à l’esprit différents types d’architectures évoquées par Scott Brown et Venturi. « L’une des choses que je trouve fascinantes dans les commandes, c’est qu’elles m’obligent à faire des choses que je ne ferais pas normalement par moi-même. Je trouve cela très utile et cela élargit ma réflexion[13] » dit-il. La présentation inédite de photographies de grand format ou rétro-éclairées est extrêmement novatrice pour l’époque. Ces tirages montrent l’importance de la « Main street » – la rue principale – dans la topographie des villes américaines. Le concept même est typiquement américain et Stephen Shore va chercher à en capter la quintessence. Ils montrent également le déplacement des panneaux publicitaires de la devanture des magasins à une position perpendiculaire à la route, beaucoup plus visible depuis la voiture. L’exposition a déclenché une réévaluation publique et professionnelle majeure de l’importance de la diversité et de la langue vernaculaire dans nos vies et de la façon dont nous percevons notre environnement.

Agrandissement : Illustration 12

À partir de 1973, Stephen Shore commence la série « Uncommon places » qui se distingue de « American surfaces » par l’utilisation d’une chambre photographique grand format, là où un petit appareil 35 mm suffisait auparavant. Bien que Shore soit toujours très intéressé par l’esthétique du snapshot, ce dispositif de prises de vue plus contraignant produit des images davantage statiques et frontales. Les sujets restent les mêmes, en lien avec le déplacement en voiture, qu’il s’agisse d’une station-service, d’un parking ou d’un drive-in. « J’étais désormais capable de créer un petit univers dans lequel le spectateur pouvait déplacer son attention et découvrir certaines choses. Il s’agit d’une manière différente de créer de l’espace dans une photographie et cela implique une relation différente au cadrage » précise-t-il. Il s’agit toujours de représenter ce territoire transitoire si particulier : le paysage des bords de route. La série se prolongera jusqu’en 1986.

Agrandissement : Illustration 13

Comme William Eggleston, Stephen Shore utilise une dédramatisation de la couleur et une imitation de la pratique amateure, pour faire de la couleur le parfait vecteur du trivial, du banal, et du quotidien[14]. Cette banalité des images, qui passe par l’imitation d’objets culturels populaires telles les cartes postales, démontre sa vision singulière définie par un intérêt pour la vie de tous les jours. En capturant les aspects banals de la culture populaire américaine dans des images simples, avec son goût pour les approches en série et souvent systématiques, Stephen Shore construit une œuvre à la poursuite des possibilités de la photographie, passant des appareils photo automatiques bon marché aux appareils grand format dans les années soixante-dix. Pionnier de l’utilisation de la couleur, il reviendra au noir et blanc dans les années 1990 et 2000 en profitant des opportunités que réserve la photographie numérique. À soixante-seize ans, il continue à s’intéresser aux nouvelles techniques photographiques. Depuis 2020, il développe la série « Aerial survey », à l’aide d’appareils montés sur drones, il expérimente de nouvelles images dont il conserve la dimension documentaire, toujours très importante pour lui. « J’envoie le drone à 400 mètres sans savoir ce que je vais découvrir. Je réagis constamment à ce qui entre dans le cadre et je prends mes décisions en fonction : dois-je me rapprocher, dois-je prendre de la hauteur, dois-je changer l’angle de la caméra ? C’est très amusant à faire » explique-t-il. Comme il l’avait fait à partir de la voiture, il explore le paysage dans ce que celui-ci a de typiquement américain. Ainsi, le véhiculaire interroge le vernaculaire.

Agrandissement : Illustration 14

[1] Publié dans l’indifférence en 1958, avec seulement quatre-vingt-quatre de ces images douces-amères, ce livre va devenir un classique de la photographie. Loin du simple reportage, Les Américains ressemble plutôt à une suite de notes prises sur le vif. L’ouvrage va devenir l’un des monuments visuels du XXèmesiècle.

[2] Ben Crair, « 'Then I Found Myself Seeing Pictures All the Time' », The New Republic, 23 octobre 2013, https://newrepublic.com/article/115243/stephen-shore-photography-american-surfaces-uncommon-places

[3] L’édition originale de American Photographs est publiée par The Museum of Modern Art (MOMA) de New York, en 1938, catalogue accompagnant l’exposition personnelle de Walker Evans qui a capturé des scènes de l’Amérique réalisées en 1929 et 1936. Sur la veste de la première édition était indiqué : « Evans, « photographier en Nouvelle-Angleterre ou en Louisiane, regarder un enterrement politique cubain ou une inondation du Mississippi, travailler prudemment pour ne rien déranger dans l’atmosphère normale de l’endroit moyen, peut être considéré comme une sorte d’œil désincarné, fouisseur, un conspirateur contre le temps et ses marteaux ».

[4] Ben Crair, op. cit.

[5] À la fois atelier d’artistes et lieu de socialisation, la Factory est située à Manhattan. Andy Warhol l’ouvre le 28 janvier 1964 au cinquième étage du 231 East 47th street, alors nommée Silver Factory en raison de ses murs argentés. Elle s’installe en 1968 au sixième étage du 33 Union Square West, dans le même immeuble que la permanence du Parti communiste. Tout à la fois galerie d’exposition, studio de tournage, salle de projection, salle de concert (du Velvet Underground notamment), boîte de nuit, elle va servir de lieu de production des œuvres pop art de l’artiste américain.

[6] Ben Crair, op. cit.

[7] Lynne Tillman, Stephen Shore, The Velvet Years: Warhol’s Factory 1965-67, Thunder's Mouth Press, New York, 1995.

[8] Sauf mention contraire, les citations de Stephen Shore sont extraites de l’entretien réalisé par Clément Chéroux à New York le 29 septembre 2023, in Clément Chéroux (dir.), Stephen Shore. Véhiculaire & vernaculaire, Atelier EXB / Fondation Henri Cartier-Bresson, 2024.

[9] Stephen Shore, « 1947 », in Clément Chéroux (dir.), Stephen Shore. Véhiculaire & vernaculaire, Atelier EXB / Fondation Henri Cartier-Bresson, 2024, p. 5.

[10] Photographie informelle prise rapidement, généralement avec un petit appareil photo portatif.

[11] Stephen Shore, « 1947 », in Clément Chéroux (dir.), op. cit.

[12] Robert Venturi, Steven Izenour et Denise Scott Brown, Learning from Las Vegas, The MIT Press, 1972, 216 pp., 180 illustr. Couleurs, 358 illutr. N&b.

[13] Propos de Stephen Shore enregistrés à l’occasion de l’exposition-rétrospective Stephen Shore, MOMA, New York, 19 novembre 2017-28 mai 2018, https://www.moma.org/audio/playlist/45/718

[14] Jean Kempf, « La couleur du réel. La photographie couleur(s) a-t-elle un sens ? (États-Unis 1960-1990) », Revue française d’études américaines, 2005/3 n°105, pp. 110-124.

Agrandissement : Illustration 15

« STEPHEN SHORE. VÉHICULAIRE & VERNACULAIRE » - Commissariat : Clément Chéroux, Directeur, Fondation Henri Cartier-Bresson. L’ exposition est accompagnée d’un catalogue en français publié par Atelier EXB : Stephen Shore — Véhiculaire & Vernaculaire. Atelier EXB. Essais de Stephen Shore et de Clément Chéroux accompagnés d’un entretien entre l’artiste et le commissaire. 22x27cm, 190 pages. ISBN : 978-2-36511-399-1 49€

Jusqu'au 15 septembre 2024.

Du mardi au dimanche de 11h à 19h.

Fondation Henri Cartier-Bresson

79, rue des Archives

75 003 Paris

Agrandissement : Illustration 16