« Si vous appréciez les dons de la nature, même les étendues glacées des vallées, la sauvagerie des cols de montagnes ont leur charme ; dans l’horreur elle-même vous trouvez quelque chose de plaisant. […] Les défilés à travers les rochers, les sentiers tortueux, les sources, les flots tantôt impétueux, tantôt paresseux des cours d’eau, la surface des lacs, la couleur des prairies, la hauteur des arbres, enfin l’apparence nouvelle de la terre et du ciel de tous les côtés ravit l’œil du spectateur et arrête son attention »

« Itinerarium historico-politicum per celebriores Heveriae urbes »,

John-Jacob Grasser, Bâle, 1624

Agrandissement : Illustration 1

L’émergence de la montagne en tant que sujet pictural a renouvelé les modes de représentation de manière originale[1]. La vue panoramique, par exemple, se révèle la mieux adaptée à l’expérience des voyageurs lorsqu’ils achèvent leur ascension et sont entourés de sommets. Dès les premières expéditions de la fin du XVIIIème siècle, les Alpes, jusque-là tenues à distance de la scène artistique, deviennent, en même temps qu’un terrain d’étude, un sujet pictural. S’appuyant sur l’observation, le paysage de montagne est le fruit d’une expérience. En Suisse, ce thème dans les arts visuels est si apprécié qu’il est abondamment diffusé à travers de nombreuses expositions.

Agrandissement : Illustration 2

Le musée d’art et d’histoire de Genève tente de l’aborder de façon singulière en réunissant un corpus d’images du massif alpin vu sous tous les angles, à partir de points de vue souvent inattendus. Entre œuvres iconiques et insolites, « La montagne en perspective » convoque grands peintres paysagistes, dessinateurs illustres ayant accompagné les dangereuses premières expéditions vers les hautes cimes, et artistes contemporains qui continuent de renouveler notre regard sur la montagne. L’exposition interroge, à l’aide d’une cinquantaine de peintures, gravures, sculptures, photographies, vidéo et objets, provenant essentiellement des collections du musée[2], son caractère sauvage ou bien domestiqué à l’aune d’une contemporanéité où les questions climatiques occupent le cœur des préoccupations sociétales. La montagne qui hier encore apparaissait inébranlable, absolue, thaumaturge et meurtrière à la fois, se révèle désormais, sous l’action conjuguée des hommes, fragile et incertaine, en péril.

Agrandissement : Illustration 3

« L’apparence nouvelle de la terre et du ciel »

Inventé au XVIème siècle avant de devenir un genre pictural à part entière, le paysage de montagne perpétue plus que jamais la fascination exercée par celle-ci, en atteste la grande variété de la production artistique qu’elle a générée et qu’elle continue de susciter. L’exposition se veut donc avant tout un hommage aux artistes qui, depuis plus de cinq siècles, n’ont cessé de régénérer le genre. La mesure ici n’est pas temporelle, la manifestation ne se définit pas de façon chronologique. Elle rassemble les œuvres en fonction des points de vue depuis lesquels les artistes envisagent la montagne. Ainsi réunies, les pièces mettent en exergue les singularités de chacun. La part magique de la montagne se confond ici avec celle de la création artistique. Les angles que choisissent les artistes pour représenter les sommets alpins jouent un rôle prépondérant dans le sens où ils modifient l’impression produite sur le regardeur et par conséquent la connaissance qu’il en a. L’exposition est ainsi divisée selon cinq points de vue : la montagne de loin, de près, de dessus, de dessous et de tous côtés, cinq façons d’observer la montagne au plus près du regard du peintre.

Agrandissement : Illustration 4

En guise d’introduction, ce sont les peintres de la montagne qui accueillent eux-mêmes les visiteurs à travers un petit ensemble de portraits et autoportraits. D’emblée, ils occupent le centre de l’exposition. Il n’est pas si facile de peindre la montagne. Au lourd et encombrant matériel qui augmente les efforts physiques d’une ascension éprouvante répond l’incertitude des conditions météorologiques qui oblige à patienter parfois plusieurs heures avant de saisir la lumière d’altitude parfaite. Au XIXème siècle, la pratique se fait en plein air avant la reprise à l’atelier. Deux gravures viennent ici rappeler l’invention du genre pictural. Le « Paysage alpestre traversé d’une vallée profonde » (après 1555) de Pieter Bruegel l’Ancien (1525-1569) illustre la traversée des Alpes que l’artiste entreprend lors de son voyage vers l’Italie entre 1552 et 1554. Dans son livre des peintres publié en 1604, Carel Van Mander écrit que Brueghel « nous apprend, comme dans les Alpes rocheuses et pointues, à représenter des vues plongeantes sur des gouffres vertigineux, des falaises escarpées, et des Pins dans les nuages, des perspectives lointaines et des ruisseaux murmurants[3] ». Le seconde, exécutée vers 1600 et intitulée « Dessinateur sur une pierre devant un pont », montre son auteur, Roelant Savery (1576-1639), de dos, dessinant dans la nature alpine tyrolienne.

Agrandissement : Illustration 5

« Des gouffres vertigineux, des falaises escarpées, et des Pins dans les nuages »

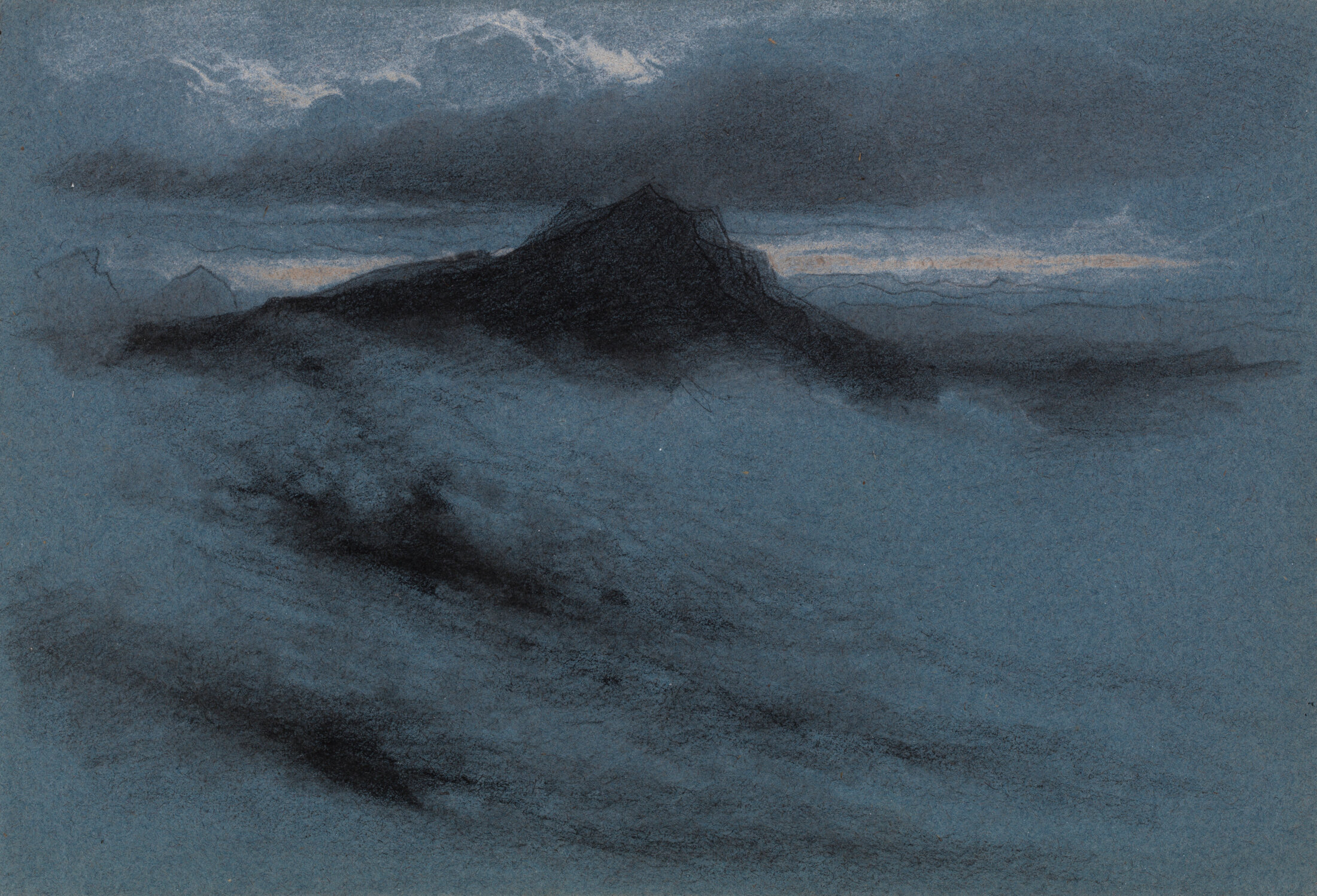

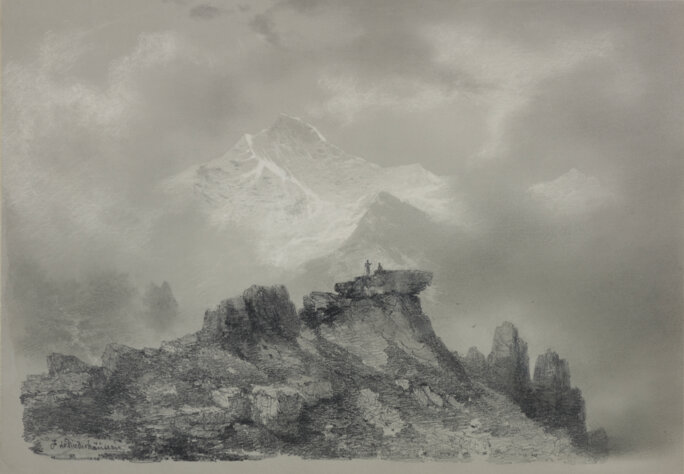

La montagne vue depuis la plaine fascine d’autant plus qu’elle apparait majestueuse. Sa masse monumentale, sa nature sauvage, presque impénétrable, lui confère un aspect mystérieux que viennent renforcer les couleurs d’un ciel variant du sombre au lumineux selon les moments de la journée à l’image du « premier rayon » (av. 1895) de Gustave Janneret (1847-1927). La silhouette que dessine une chaine alpine inspire Hugo Suter (1943-2013) qui utilise du matériel d’alpiniste pour créer l’illusion d’un horizon montagneux dans sa sculpture « Peinture (Paysage de montagne I) » (2001). A l’inverse, l’infiniment petit des cimes lointaines est saisi par Michel Grillet (né en 1956 à Genève) qui, en parallèle de sa pratique d’aquarelles sur papier, utilise comme support les pastilles de pigment bleu que l’on trouve dans les boites de peintures, élaborant patiemment, par d’infimes touches blanches, d’étonnants paysages nocturnes.

Agrandissement : Illustration 6

Depuis le sommet, le regard plonge dans les vallées escarpées, admire les tumultes d’un torrent. Lors de l’ascension, la montagne à la nature cristalline et la matière minérale, se révèle parfois menaçante. La découverte des glaciers impressionne, celui de Valsoret est reproduit dans une surprenante gouache du peintre et dessinateur Marc-Théodore Bourrit (1739-1819), considéré comme le pionnier de l’exploration des Alpes avec Horace-Bénédict de Saussure et Jean André Deluc.

Agrandissement : Illustration 7

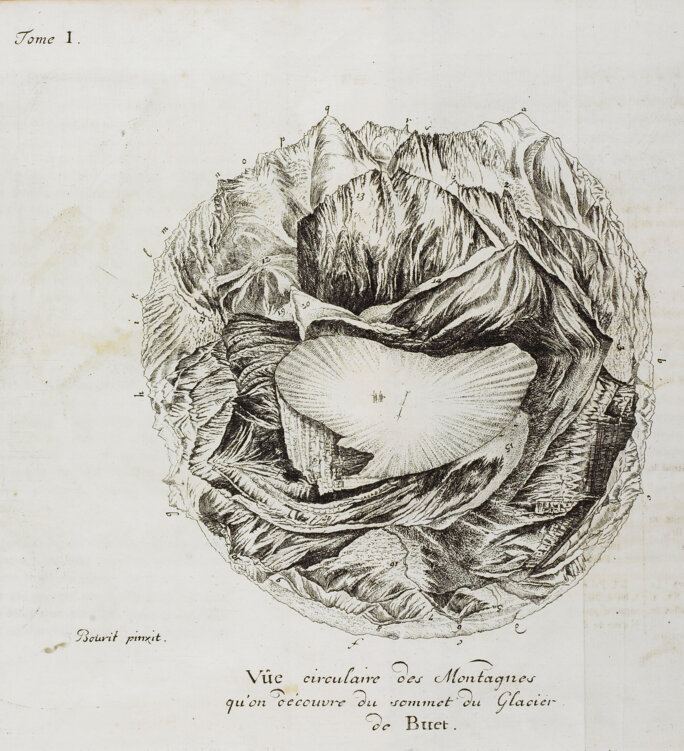

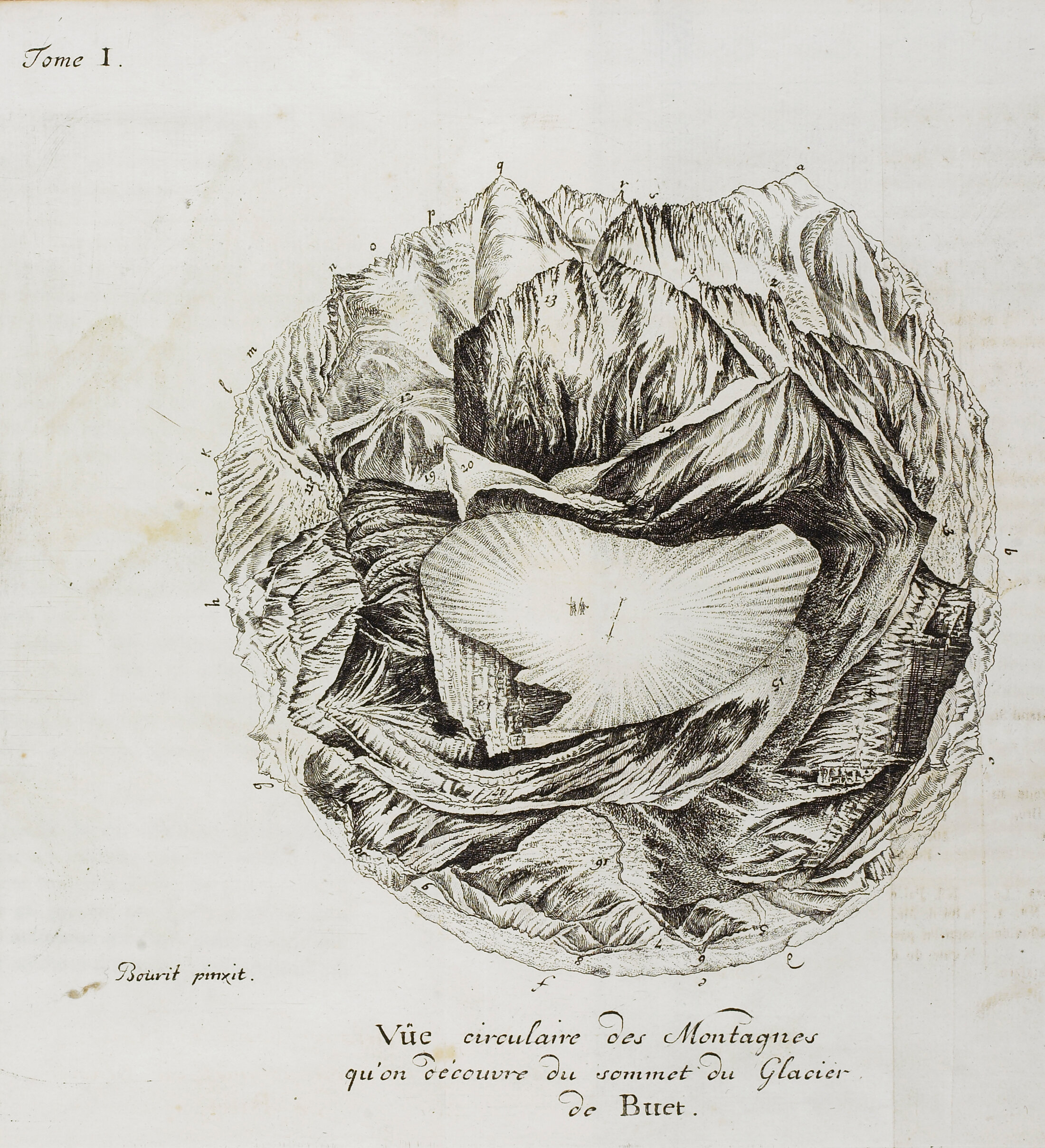

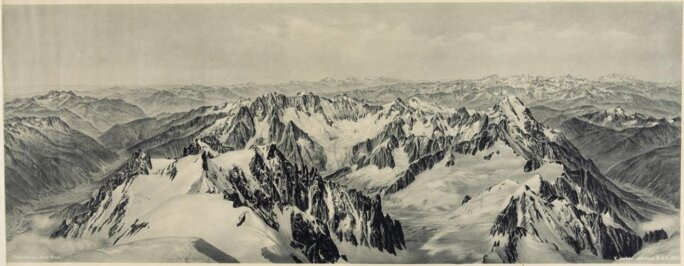

Cependant les Alpes ne regorgent pas uniquement de terres sauvages. Des espaces domestiqués sont déboisés et entretenus, accueillant un habitat rude, des prairies où paisse le bétail. Les nombreuses expéditions scientifiques organisées dans les Alpes à partir de 1750 ont rendu la montagne accessible, offrant de nouvelles perspectives aux artistes. Elle est vue et montrée depuis son sommet suivant une double volonté artistique et scientifique. Illustrant l’ouvrage « Voyages dans les Alpes » publié en 1779 par le scientifique Horace-Bénédict de Saussure, une vue circulaire des sommets autour du Mont-Buet réalisée par Marc-Théodore Bourrit inspirera de très nombreux panoramas de montagne tout au long du XIXème siècle.

Agrandissement : Illustration 8

L’artiste fait partie de l’ascension du Buet. Parvenu au sommet, il admire le réseau dense des vallées encaissées ainsi que l’horizon dentelé des cimes et d’aiguilles. C’est au cours de cette expédition que Saussure démontre pour la première fois grâce à ses mesures que le Mont Blanc est le massif le plus élevé des Alpes et souhaite le transcrire sur une image. La vue circulaire va exprimer au mieux la prééminence du Mont-Blanc. En adoptant ce même point de vue, l’éco-artiste Laurence Piaget-Dubuis se focalise elle sur une portion d’espace restreinte en photographiant une crevasse du glacier d’Aletsch.

Agrandissement : Illustration 9

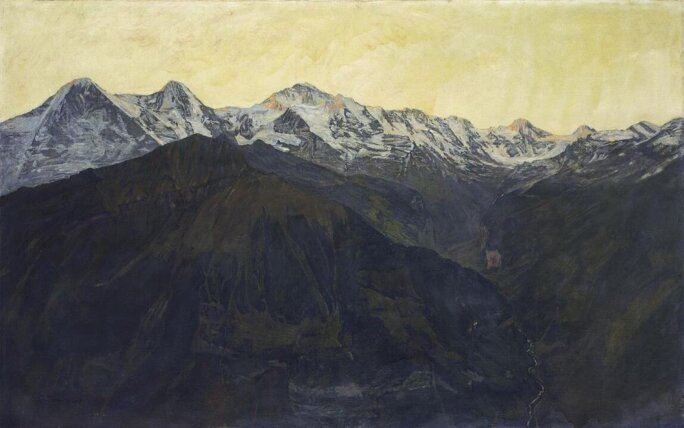

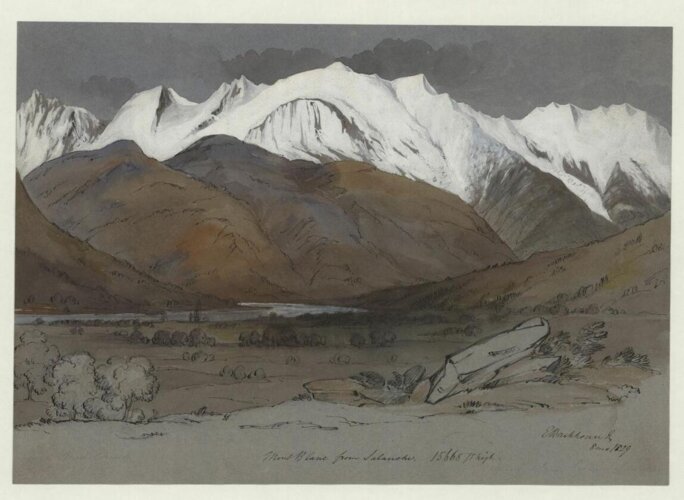

Certains massifs sont montrés en multipliant les points de vue comme c’est particulièrement le cas du Mont Blanc[4], lieu très apprécié des voyageurs anglais dès le début du XIXème siècle. Il est peint en majesté depuis la vallée de Sallanches par Pierre-Louis De La Rive (1753-1817), en 1802. Considéré comme l’inventeur du paysage alpin, l’artiste fait du célèbre mont, qu’il trouve lui-même « imposant, bizarre, triste, et très difficile », le personnage principal d’un tableau pour la première fois. Ce faisant, il change radicalement la perception des gens de la plaine avec cette vue – qui parait aujourd’hui banale – devenue rapidement iconique au point de s’ancrer dans l’imaginaire non seulement genevois mais aussi international. En éclairant violement la montagne qui est l’élément le plus éloigné, et en plongeant le premier plan dans l’ombre, il affirme avoir « renversé toutes les règles ».. À celui-ci, d’autres points de vue se superposent, témoignant de l’intérêt des artistes pour le Mont Blanc. Il est ainsi vu depuis les Marécottes, la Flégère, le Brévent, le passage du Bonhomme, offrant des visions si différentes qu’il est même parfois difficile de le reconnaitre, la représentation de La Rive en ayant forgé notre perception.

Agrandissement : Illustration 10

Si l’exposition parait parfois modeste, elle a le mérite de faire découvrir un genre, la peinture de paysage de montagne qui, dans la culture visuelle européenne, a été influent « La référence au paysage des Alpes a été mobilisée dans des contextes très divers, le plus souvent totalement étrangers à une topographie de montagne, pour affirmer des spécificités nationales[5] ». Mais les plasticiens ne sont pas les seuls à renouveler constamment le regard porté sur la montagne, écrivains et musiciens participent eux aussi de ce renouveau permanent. Maîtrisée puis domestiquée, observée sous toute ses formes, exploitée, la montagne disparait peu à peu aujourd’hui. L’actualité dramatique lié au changement climatique inspire de plus en plus d’artistes.

Agrandissement : Illustration 11

[1] Marie-Madeleine Martinet, « La Vision artistique de la montagne : panorama, pli ou plongée ? », Caliban, 23 | 2008, 29-36.

[2] Le musée d’art et d’histoire de Genève est doté d’un fonds important de paysages de montagne, démontrant l’intérêt des genevois pour ce thème.

[3] Carel Van Mander, Le Livre des peintres. Vie des peintres flamands, hollandais et allemands (1604), Traduction, notes et commentaires par Henri Hymans, Tome premier, Paris, J. Rouan, 1884, p. 199. https://bibliotheque-numerique.inha.fr/viewer/10139/?offset=#page=4&viewer=picture&o=bookmark&n=0&q=Consulté le 2 février 2023.

[4] Toponyme donné en 1742 par le géomètre genevois Pierre-Guillaume Martel dans la gravure qu’il en fait.

[5] François Walter, « La montagne alpine : un dispositif esthétique et idéologique à l'échelle de l'Europe », Revue d’histoire moderne & contemporaine, vol. no52-2, no. 2, 2005, pp. 64-87.

Agrandissement : Illustration 12

« La montagne en perspective » - Commissariat de Sylvie Aballéa et Mayte Garcia, assistantes-conservatrices au mahg

Jusqu'au 12 février 2023.

Musée d'art et d'histoire

Rue Charles-Galland 2

CH - 1206 GENÈVE

Agrandissement : Illustration 13