Agrandissement : Illustration 1

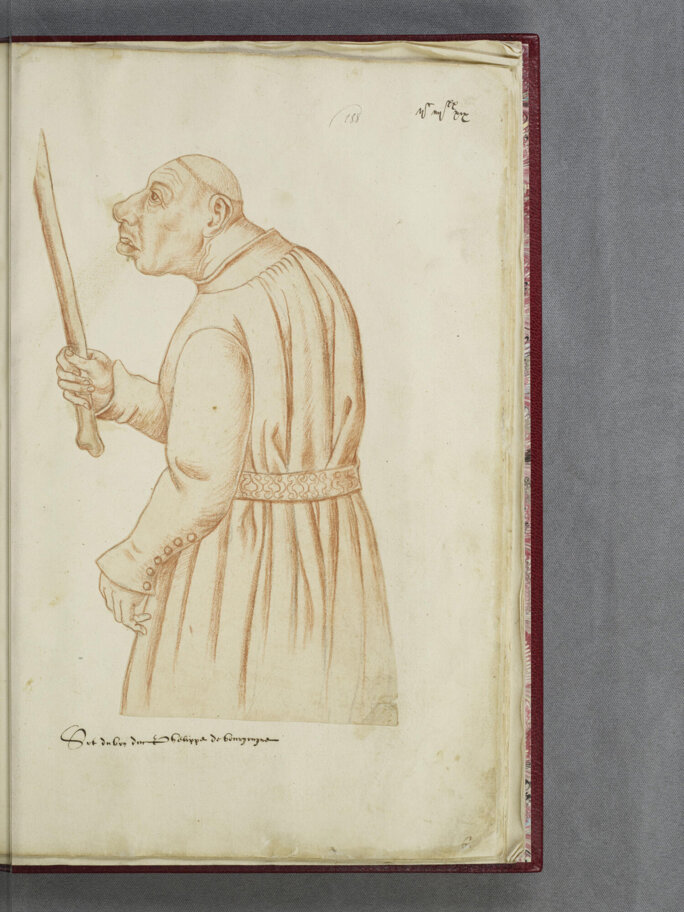

Le musée du Louvre à Paris consacrait récemment une exposition dédiée à la figure du fou, à la fois familière et lointaine, omniprésente et marginale, et somme toute peu regardée comme telle. Si elle est étudiée par l’histoire sociale et culturelle, elle l’a rarement été du point de vue de l’histoire de l’art. La langue française regroupe sous le mot de fou plusieurs réalités allant du simple d’esprit au malade en passant par le bouffon. « Figures du fou. Du Moyen Âge aux romantiques », qui réunit plus de trois cents œuvres dans le Hall Napoléon entièrement rénové, est née d’une interrogation : pourquoi un tel foisonnement de représentations des fous au cours de la période gothique et à la Renaissance ? Les figures du fou abondent en effet dans l’univers visuel du XIIIème au XVIème siècle. Ils apparaissent sur des manuscrits enluminés, des livres imprimés et des gravures, des tapisseries, des peintures, sculptures, des objets précieux ou du quotidien. Entre le Moyen Âge et la Renaissance, les fous sont littéralement partout, envahissant tout l’espace artistique. Si le fou fait rire à travers son univers de bouffonneries, il revêt aussi une dimension érotique, scatologique, tragique et violente. Retour sur ce personnage à la fois fascinant, trouble et subversif qui semble jouer un rôle clef dans le passage aux temps modernes, une époque de ruptures qui fait curieusement écho à la nôtre.

Agrandissement : Illustration 2

« Infini est le nombre des fous[1] »

Bien qu’elle aborde la naissance de la psychiatrie en fin du parcours, l’exposition du Louvre n’a pas pour propos de relater une histoire de la folie en tant que maladie mentale mais bien plutôt d’interroger la présence massive de fous dans l’art et la culture occidentale. Qu’est-ce que signifie leur présence en nombre à la fin du Moyen Âge ? Le parcours de l’exposition s’attache à montrer les différentes facettes que recouvre le terme de fou, ainsi que la place croissante qu’il occupe, de marginal au XIIIème siècle, il devient omniprésent au XVIèmesiècle. Bien que le fou trouve son origine dans la pensée religieuse – il est celui qui rejette Dieu, la personnification de l’ « insensé » dans la tradition biblique –, il s’épanouit essentiellement dans la sphère profane, devenant une figure primordiale de la vie sociale urbaine à la fin du Moyen Âge. On le retrouve dans les confréries et les carnavals, et jusqu’à la cour avec le personnage du « fou du Roi ». Le XVIème siècle voit l’apogée de cette évolution, le fou devenant le symbole des désordres du monde avant de se dérober aux époques suivantes malgré un regain au début du XIXème siècle, au moment de l’invention de la psychiatrie.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

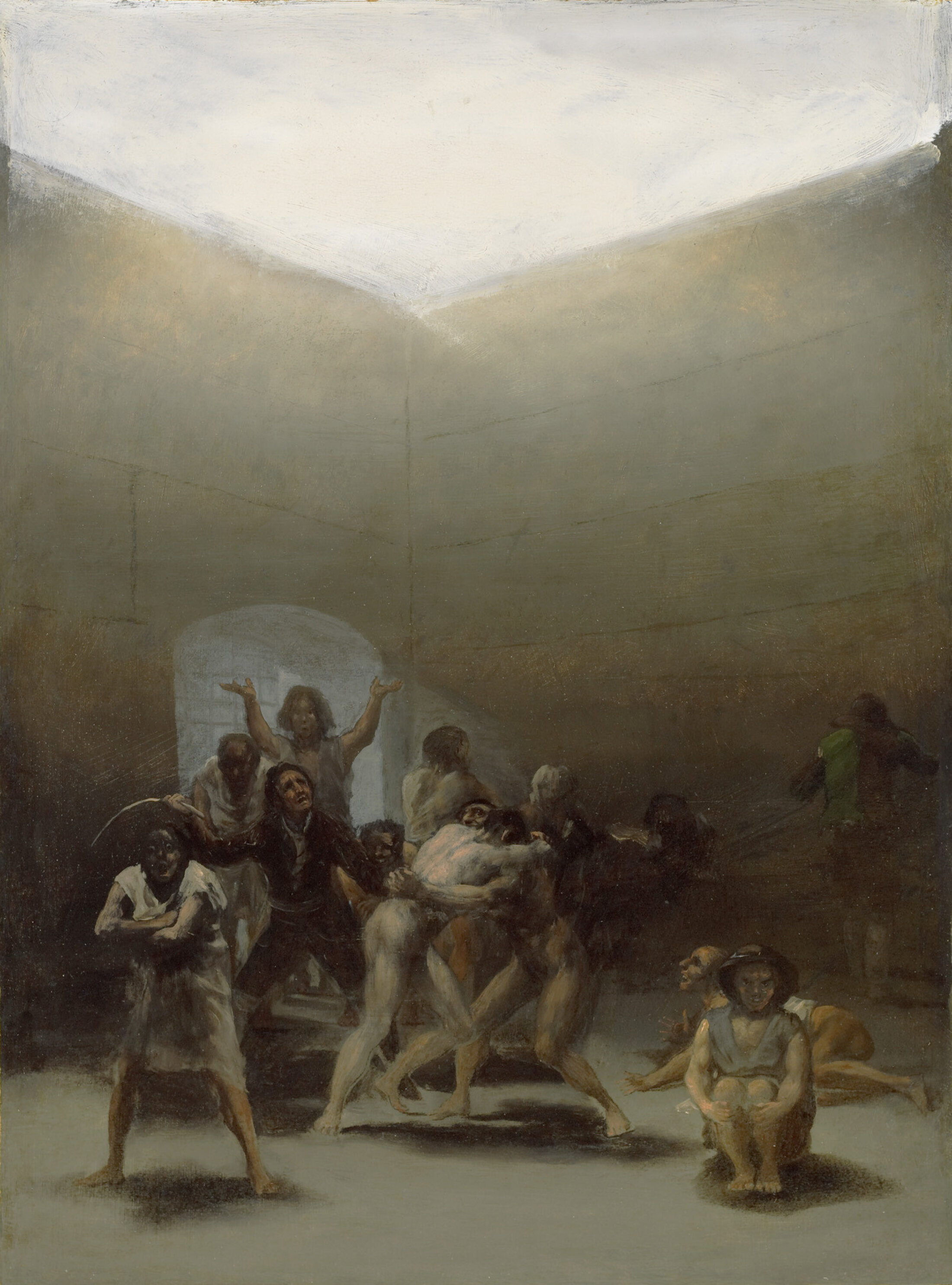

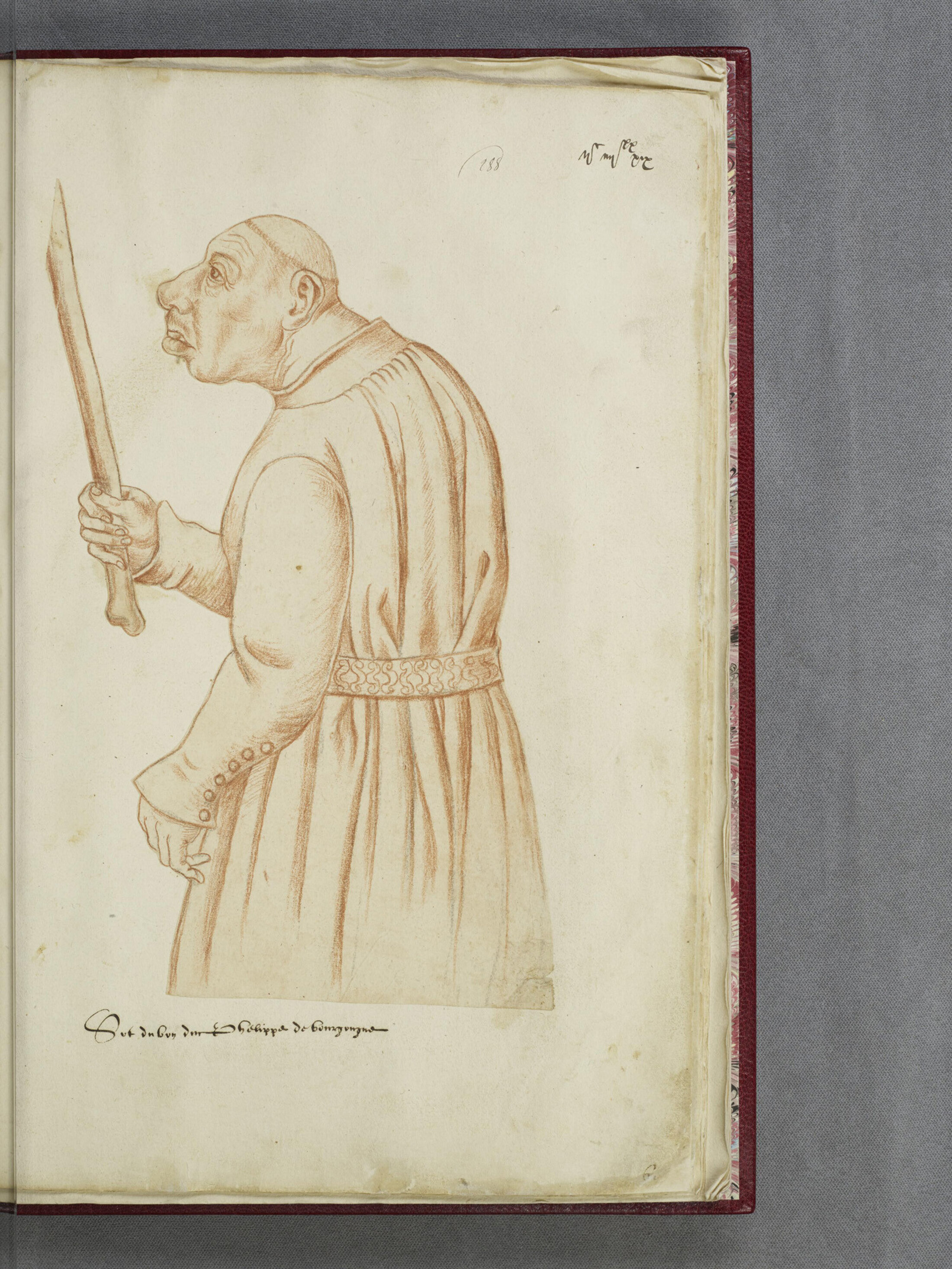

L’exposition débute par un prologue qui introduit le visiteur au monde des marges. Dans celles des manuscrits se multiplient, dans la seconde moitié du XIIIème siècle, des créatures étranges et grotesques appelées marginalia, qui n’ont pas de rapport avec le texte. Elles vont progressivement quitter le manuscrit pour remplir tout l’espace, des dalles ou carreaux de pavement aux plafonds peints. Le fou, d’abord relégué aux marges de la société, va lui aussi envahir l’espace visuel de l’homme médiéval pour qui l’idée du fou est d’abord définie par les Écritures, en particulier le premier vers du psaume 52 du Livre des Psaumes : « Dixit insipiens in corde suo : non est Deus » (L’insensé a dit en son cœur : « Il n’y a pas de Dieu ! ») comme l’illustre la page réalisée par le jeune peintre Jacquemart de Hesdin (1355-1414) dans le bréviaire commandé en 1386 par le duc Jean de Berry (1340-1416) à ses artistes pour son usage personnel. La folie est alors comprise comme l’absence d’amour pour Dieu. Le fou est l’incarnation de celui qui refuse Dieu. Dans les psautiers, l’initiale D qui ouvre le psaume 52 montre la plupart du temps la figure du fou dont les attributs sont de plus en plus codifiés : habits déchirés ou totale nudité, puis vêtements bigarrés à la fin du Moyen Âge, massue qui se transforme au fur et à mesure en marotte[2], pain ou fromage dans la main. Le Nouveau Testament n’est pas en reste non plus. Il se révèle une source essentielle de l’iconographie à l’instar de la parabole des vierges sages et des vierges folles qui développe l’idée que l’insouciance et la paresse conduisent à l’oubli de Dieu, et dont la sculpture gothique allemande propose des interprétations monumentales. Le cycle de la Passion du Christ entremêle parfois la figure du fou à celles des juifs dans un contexte grandissant d’antisémitisme. Il existe aussi des « fous de Dieu » à l’image de Saint-François d’Assise, qualifié de « Jongleur de Dieu ».

Agrandissement : Illustration 5

Le thème de la folie de l’amour est omniprésent dans les romans de chevalerie, de Perceval à Lancelot, de Tristan à Yvain. Les épisodes de ces amours fous sont illustrés par de précieux coffrets d’ivoire. Le fou est lié à l’amour et à sa mesure ou sa démesure. Jeunes et vieux sont atteints comme le montre les représentations du philosophe Aristote chevauché par Phyllis, la maitresse d’Alexandre. Très populaires à la fin du Moyen Âge, elles attestent du pouvoir des femmes pouvant renverser l’ordre établi. Dans la littérature courtoise, le jardin est le lieu de la rencontre des amants. Bientôt, le personnage du fou va s’immiscer dans ce jardin d’amour, entre l’amant et sa maitresse, raillant, entre humour et satire, les valeurs courtoises pour mieux mettre l’accent sur le côté lubrique de l’amour humain. Symbolisant la luxure par sa simple présence, le fou met en garde ceux qui se laissent aller à la débauche. Le fou se fait moraliste pour dénoncer la vanité de l’amour charnel, condamné à la mort.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

À la cour comme à la ville

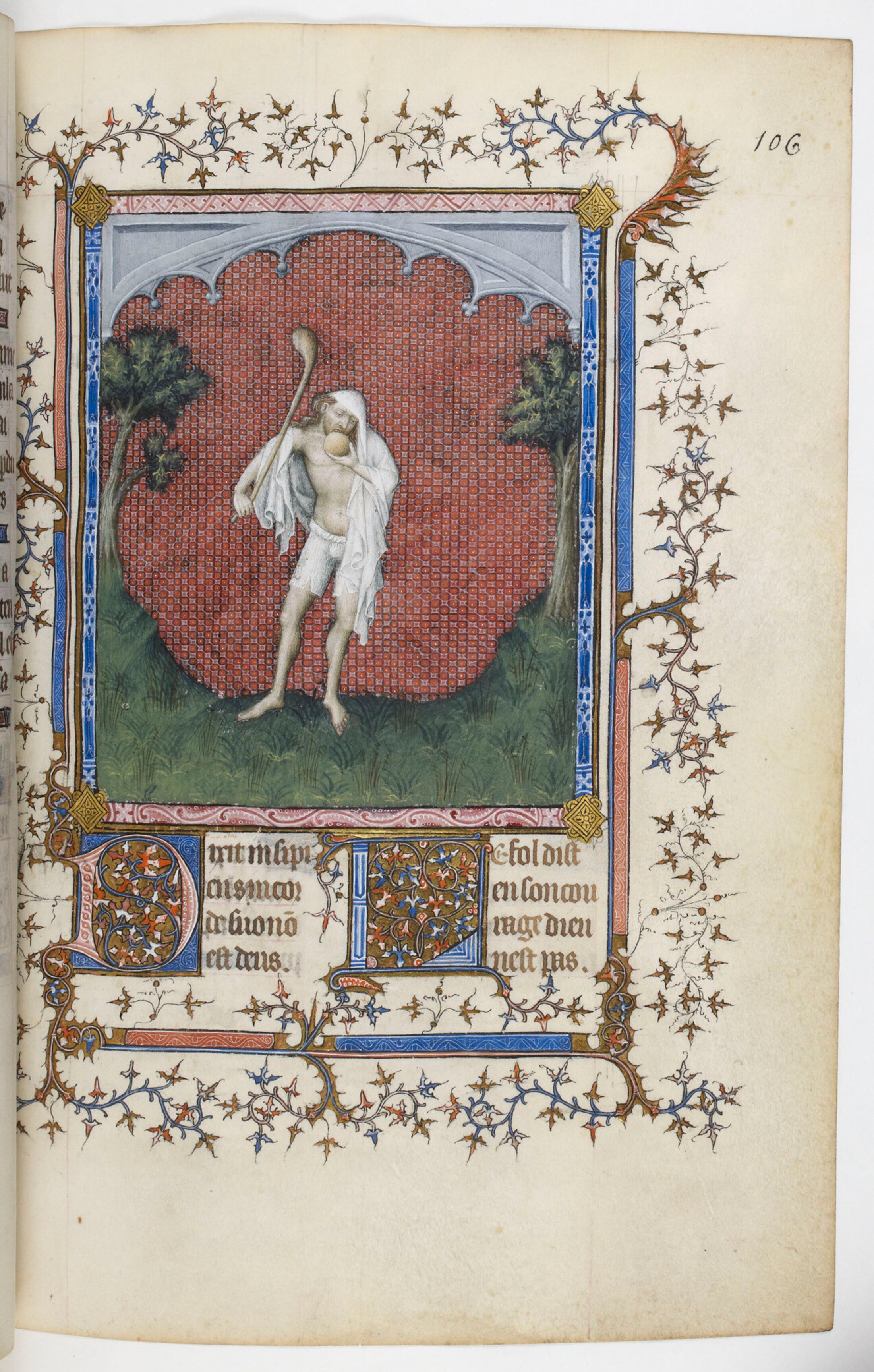

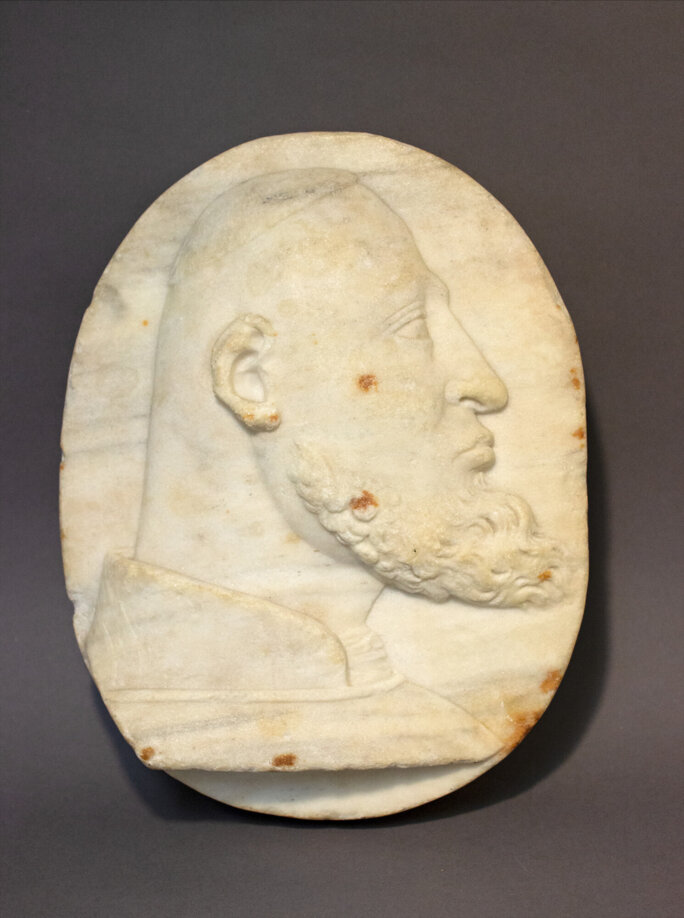

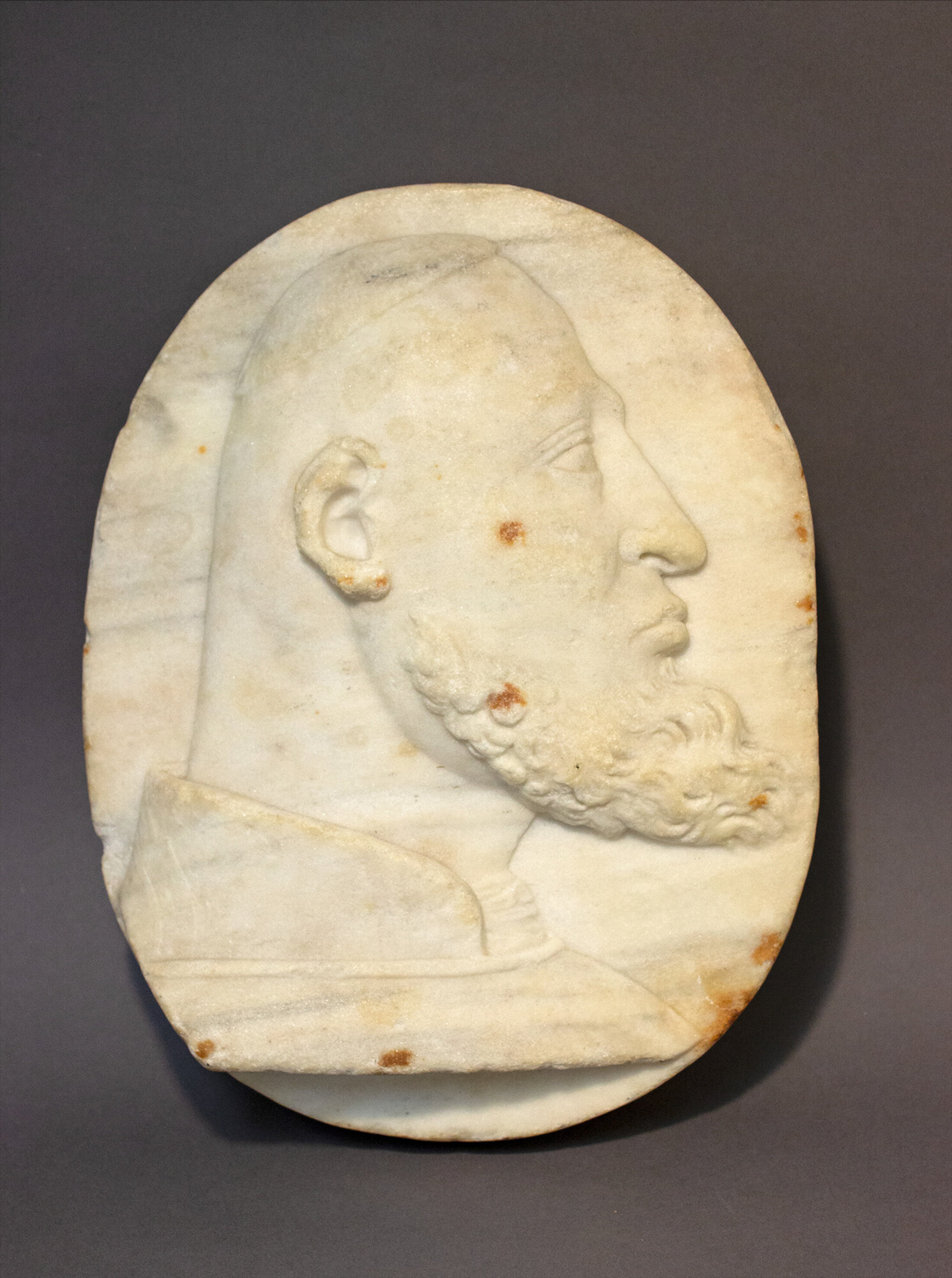

Au Moyen Âge, on imagine que le roi Salomon, dont la Bible célèbre la sagesse, avait à sa cour un fou nommé Marcolf. Prenant exemple sur celui-ci, les rois et les princes adjoignirent à leur cour des fous et des folles pour les divertir. Antithèse de la sagesse royale, le fou de cour s’institutionnalise au moins à partir du XIVème siècle. La terminologie de l’époque distingue les « fous naturels », autrement dit les simples d’esprit, des « fous artificiels », les bouffons. Chacun est affublé d’un prénom à l’instar de Coquinet à la cour des ducs de Bourgogne, ou encore de Triboulet, le fou du « bon roi René » dont l’effigie est représentée sur un médaillon de marbre par Francesco Laurana vers 1471. Si les folles étaient bien présentes à la cour, elles n’ont pas vraiment été représentées.

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

Mais ce sont parfois les rois eux-mêmes qui sont atteints de maladie mentale. Les pudiques « absences » de Charles VI sont en réalité des crises de folie à répétition qui entachent son règne (1380-1422). Lorsque Jeanne de Castille (1479-1555) perd son mari Philippe le Beau en 1506 qu’elle aimait passionnément, elle ne peut le supporter. Celle que l’on surnomme bientôt Jeanne la folle va être enfermée pour le restant de ses jours. Le fou trouve sa place à la cour parmi les divertissements et les jeux aristocratiques. Il parodie les tournois et les joutes, assiste aux bals, introduisant une distance ironique face à ces expressions de la sociabilité aristocratique. Subversif, ce fou-là est à ce point ancré dans la société de cour qu’il en devient un personnage de ses jeux : figure de pièces d’échec ou de jeux de cartes à l’image des atouts du jeu de tarot qui apparait en Europe au XVème siècle.

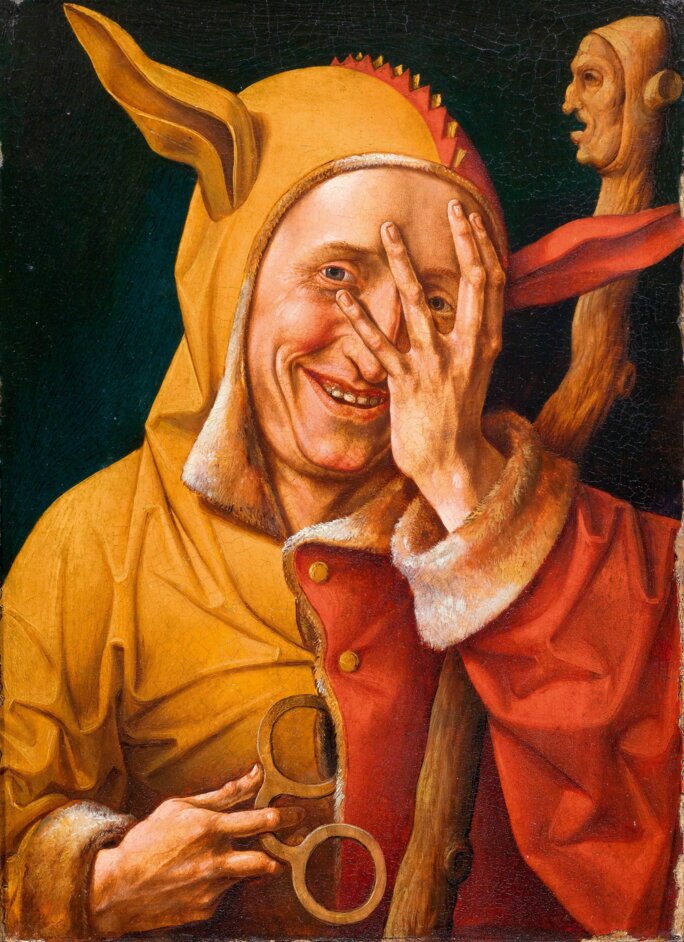

Agrandissement : Illustration 10

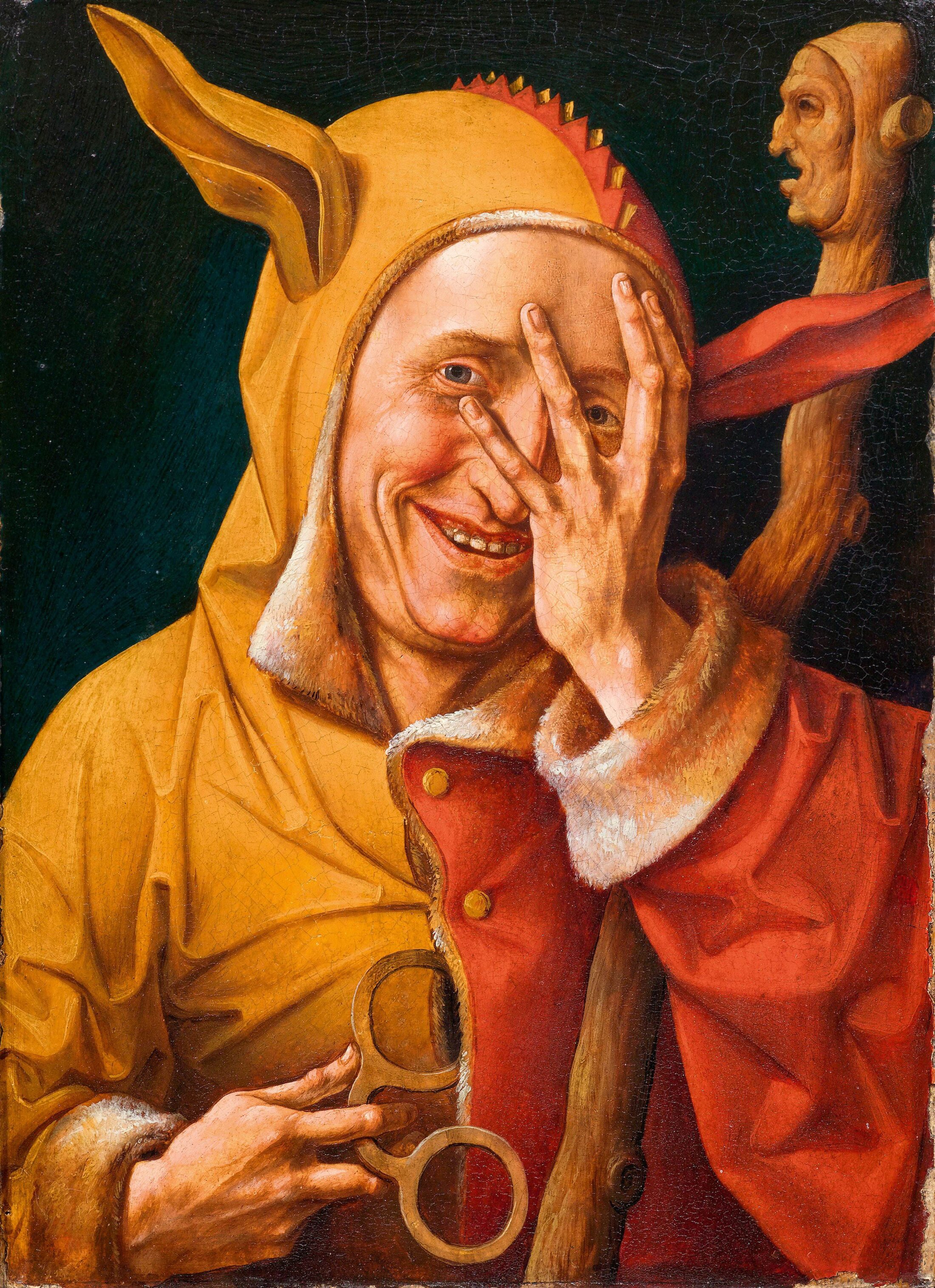

Le fou est aussi présent dans la ville. Dès la fin du Moyen Âge, on le trouve dans les fêtes carnavalesques, incarnation des rites de renversements de l’ordre. Reconnaissable au beau milieu de la foule à la faveur de son costume bariolé et ses attributs : marotte, capuchon à oreilles d’âne et à crête de coq, le fou envahit le décor citadin, figurant sur des fontaines, des encadrements de fenêtres, mais aussi dans les intérieurs, sur des objets précieux ou modestes. Dans des portraits la plupart du temps factices, il fixe le regardeur d’un air moqueur, lui tend un miroir qui interroge : qui est le fou ? Rieur et bruyant, c’est lui qui mène la danse lors des fêtes et des carnavals où le monde est à l’envers. Car le Moyen Âge a, de manière bien ordonnée dans le calendrier liturgique chrétien, organisé des temps où il était permis de renverser le monde et de se livrer à des fêtes débridées. C’est le cas de la fête des fous dans les églises où les jeunes clercs prennent la place du haut-clergé et parodient les offices religieux. Dans le monde laïc, le carnaval joue le même rôle. Juste avant l’austérité du Carême, on est autorisé à se déguiser, se masquer, festoyer, boire. Défilés, farces scatologiques et grivoises, sont de mise. Les charivaris[3] ou les fêtes de confréries remplissent la même fonction comme on peut le voir dans « Combat de carnaval et Carême », tableau d’un suiveur de Jérôme Bosch (v. 1450-1516) qui représente sous la forme d’une frise le combat entre le Mardi gras, paroxysme du carnaval, et le Carême. Ce thème renvoie aux changements alimentaires radicaux imposés à la population entre ces deux périodes ponctuant l’année liturgique et qui sont mises en scène dans des poèmes allégoriques et dans des fabliaux dès le XIIIème siècle. Au costume bigarré, expression du désordre, à la marotte et au bonnet à oreilles d’âne et crête de coq, se rajoutent désormais les grelots au costume du fou, comme le montre le « Portrait de fou regardant à travers ses doigts » du Maître 1537. Dans les fêtes, il est souvent musicien, acrobate ou danseur.

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Triomphe et éclipse, résurgence et modernité

Autour de 1500, la figure du fou est partout dans la société et la culture européennes. Deux ouvrages, très différents mais complémentaires, contribuent à ce succès. D’une part, « La nef des fous » de Sébastien Brant, d’autre part « L’éloge de la folie » d’Érasme. Le premier parait en allemand en 1494 et sera traduit en latin et dans plusieurs langues européennes, le second en latin « Moriae Encomium », en 1511. L’accroissement des fous donne lieu à un tas de légendes qui expliquent leur genèse et leur augmentation, en particulier avec l’idée de la Nef des fous qui est aussi le nom donné par la critique moderne à un panneau sur bois de Jérôme Bosch. Si Pieter Bruegel l’Ancien (1525-1569) continue parfois d’user de la figure du fou de manière traditionnelle, il lui donne, lui aussi le plus souvent, une valeur nouvelle en en faisant le témoin de la folie des hommes. Dans l’art européen des XVIIème et XVIIIème siècles, époque de la raison et des Lumières, la représentation du fou s’amenuise. Les notions qu’il incarne se retrouvent dans des figures nouvelles, du Don Quichotte de Cervantes à Polichinelle de la « Commedia dell’arte ».

Agrandissement : Illustration 13

Agrandissement : Illustration 14

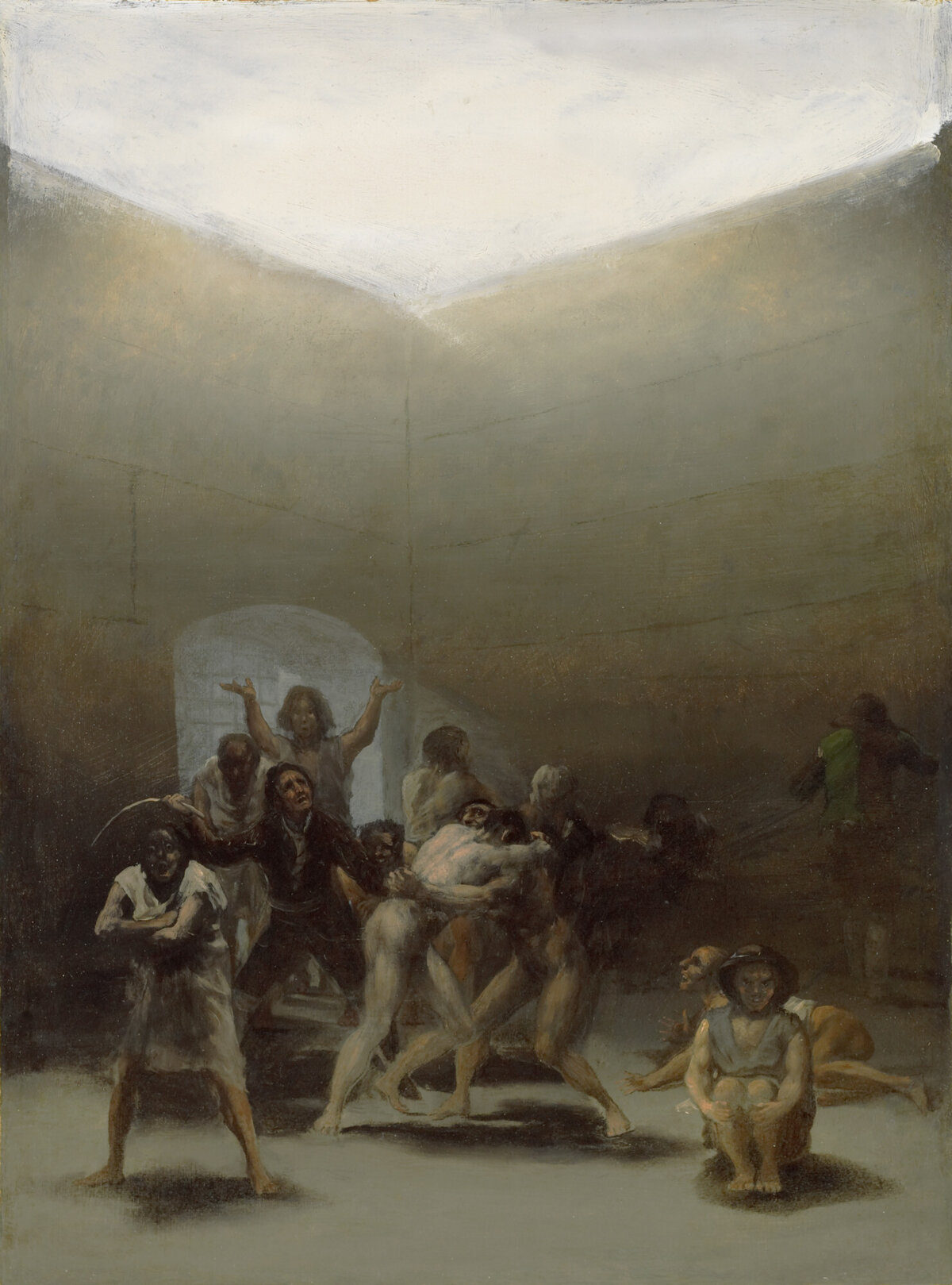

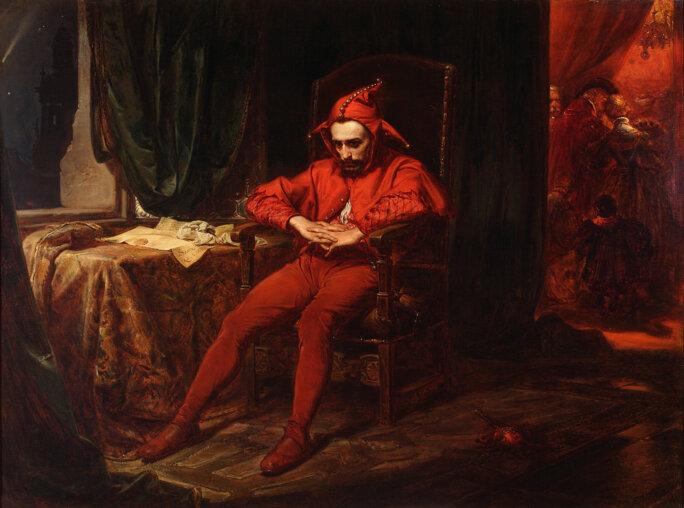

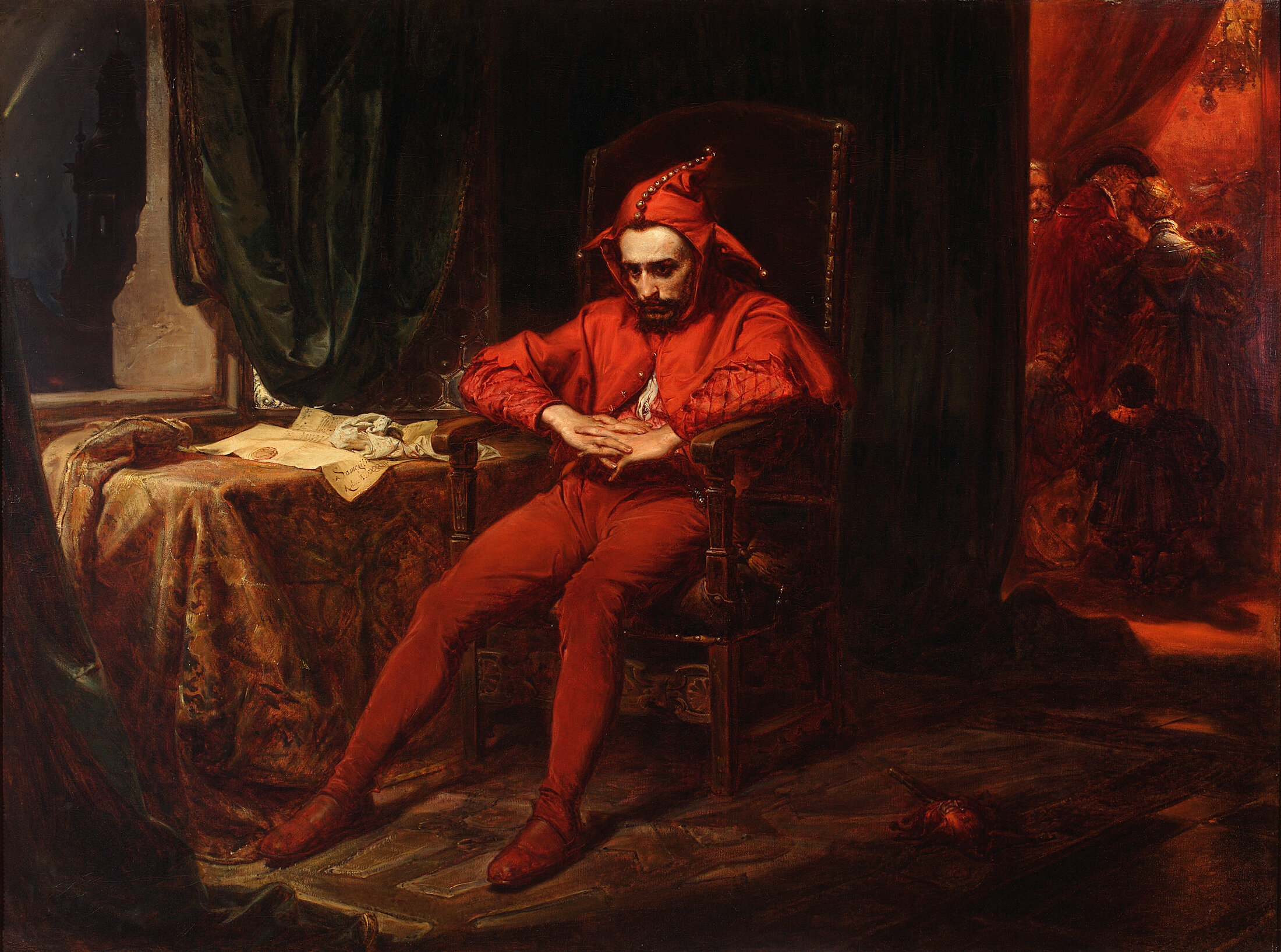

La fin de l’exposition évoque le regard porté à la fin du XVIIIème et la première moitié du XIXème siècles sur le Moyen Âge et la Renaissance à travers le thème de la folie. Le fou revient à la mode à la faveur des rééditions de « L’éloge de la folie » dont les illustrations sont remises au goût du jour. Dans la première moitié du XIXèmesiècle, la thématique du fou réapparait à la faveur de la remise en question par la Révolution française de son enfermement, à l’instar de l’ « Enclos des fous à Saragosse » (1795) de Goya qui dénonce une violence transformée en spectacle, et, à l’époque de la Restauration, la monstration des ravages de la folie chez les anciens souverains à l’image de Charles VI en France ou Jeanne la Folle en Espagne, prétexte à une méditation sur la fragilité ou les risques du pouvoir. Si le Romantisme s’est beaucoup appuyé sur les auteurs du passé comme Shakespeare, Victor Hugo joua un rôle essentiel en ressuscitant la figure du fou avec le personnage de Quasimodo dans Notre-Dame-de-Paris en 1831, et celui de Riboulet dans Le roi s’amuse l’année suivante qui, transformé en opéra par Giuseppe Verdi, connait un succès mondial sous le titre de Rigoletto.

Agrandissement : Illustration 15

Le visage du fou, aussi nourri par l’étude des maladies mentales, commence à s’identifier à celui de l’artiste en prise avec ses angoisses. L’exposition du Louvre, inédite, révèle la valeur subversive de l’insensé dans la société médiévale à travers notamment le renversement de la marge et du centre lors des fêtes de carnaval, emblématiques d’une époque où profane et sacré se mêlent intrinsèquement. Il ne s’agissait pas tant ici d’aborder la folie sous son aspect pathologique, l’époque médiévale n’ayant pas représenté la maladie mentale, mais plutôt de s’interroger sur la prolification des représentations à l’époque gothique et à la Renaissance où le fou, figure de la déraison, est aussi le témoin des dysfonctionnements d’un monde à rebours, fermant les yeux par indulgence sur ses contemporains. Les derniers siècles du Moyen Âge nous font réfléchir sur notre rapport à l’autre.

Agrandissement : Illustration 16

[1] Ecclésiaste, chapitre I, 15

[2] Poupée ancienne montée sur un bâton, reprise à l'époque moderne comme marionnette. Ici, parodie de sceptre avec laquelle le fou dialogue.

[3] Cortège dans lequel de nombreux musiciens et passants font du bruit avec toutes sortes d'objets, généralement détournés de leur usage traditionnel (ustensiles de cuisine), ou instruments rudimentaires tels que crécelle, claquoir ou tambour à friction. Ce cortège est une démarche symbolique de la part des charivarieurs, une démonstration empreinte de violence morale et parfois physique visant à sanctionner des personnes ayant enfreint les valeurs morales et (ou) les traditions d'une communauté. Voir Annick Le Douget, Violence au village. La société rurale finistérienne face à la justice (1815-1914), Rennes, PUR, coll. « Histoire », 2014, 334 p.

Agrandissement : Illustration 17

Agrandissement : Illustration 18

« FIGURES DU FOU. Du Moyen Âge aux romantiques » - Commissariat : Élisabeth Antoine-König, conservatrice générale au département des Objets d’art et Pierre-Yves Le Pogam, conservateur général au département des Sculptures, musée du Louvre. Catalogue sous la direction d’Élisabeth Antoine- König et Pierre-Yves Le Pogam. Coédition musée du Louvre éditions / Gallimard, 448 pages, 400 illustrations.

Jusqu'au 3 février 2025 - Du mercredi au lundi de 9h à 18h, nocturne les mercredis et les vendredis jusqu'à 21h.

Musée du Louvre

Rue de Rivoli 75 001 Paris

Agrandissement : Illustration 19

Agrandissement : Illustration 20

Agrandissement : Illustration 21