Agrandissement : Illustration 1

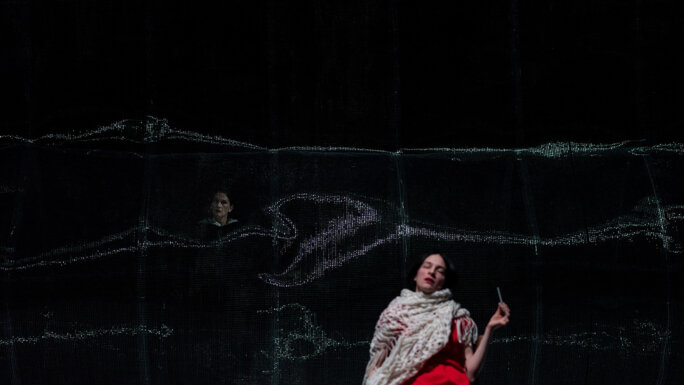

Au centre de la scène, un immense tapis noir délimite l’espace dans lequel les interactions de la nuit à venir vont se jouer, une scène dans la scène qui prend dès le départ des allures de ring de boxe. Une chaise et, légèrement à l’extérieur du périmètre d’action, côté cour, une petite table sur laquelle est posée la précieuse bouteille d’alcool de mirabelle envoyée de Biarritz et dont le niveau baissera considérablement au fur et à mesure que la pièce avance. Longeant le mur en fond de scène sur lequel il prend appui, un couloir traversant, antichambre de l’espace scénique conduisant à l’hors-champ d’un récit délicieusement abracadabrantesque, règle les entrées et les sorties des personnages. Formant un tunnel taillé dans un tissu transparent et vaporeux, il ressemble à une membrane organique. Le voyage promet d’être aussi intérieur.

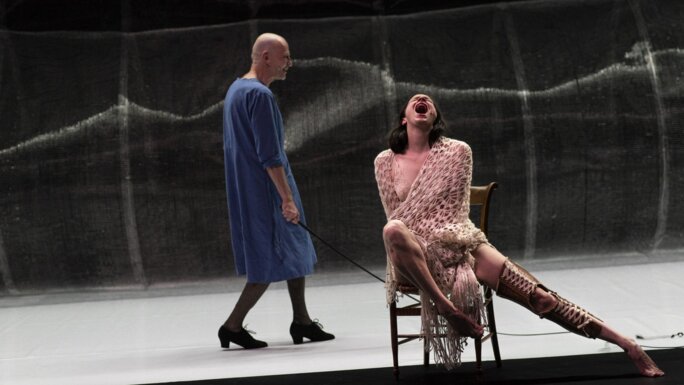

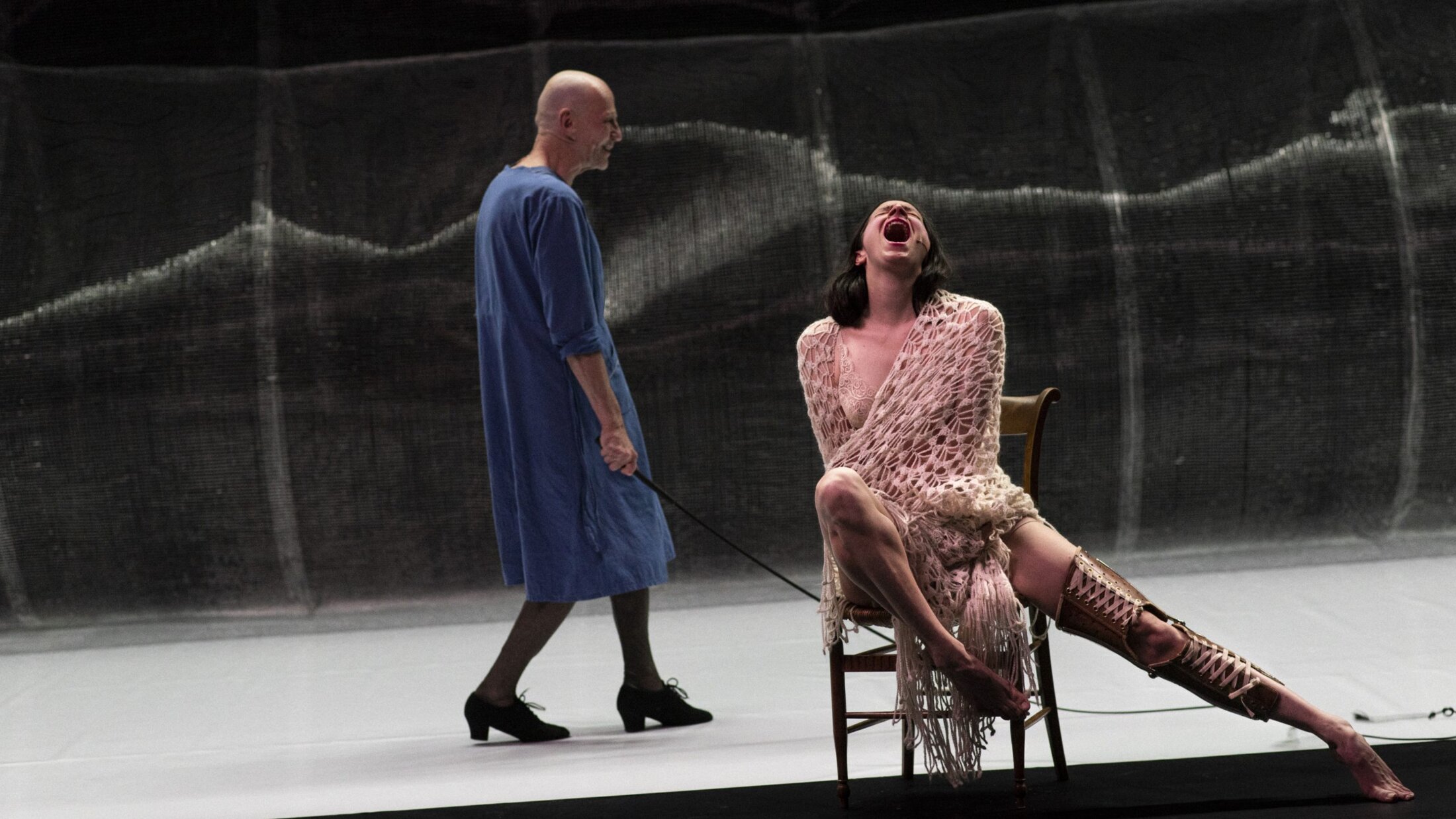

Irina, robe rouge recouverte d’un châle « filet » clair, bottes à mi-cuisses, est assise sur la chaise quand Madre entre en scène pour l’interroger sur ses cours de piano, ou plutôt sur leur abandon. Elle a été prévenue par l’oncle Pierre, sans le soutien duquel elles seraient obligées de « mendier dans la steppe », que la professeure, Madame Garbo, lui a retourné l’argent du cours particulier car elle n’y venait plus. Madre est vêtue d’une robe dont la couleur bleue rappelle la blouse de travail. Plus tard, elle précisera avec insistance à Madame Garbo, comme pour mieux s’en démarquer, qu’elles ne sont pas des bourgeoises comme elle. « Irina, qu’est‐ce que tu fais entre deux heures et cinq heures ? » demande-t-elle. « Je me promène ». Par quarante degrés en dessous de zéro, le mensonge est vite percé à jour. Irina avoue être enceinte, une grossesse qu’elle va interrompre juste avant l’arrivée de Madame Garbo. Sans en savoir la raison – seulement qu’elles sont arrivées menottées –, elles ont échoué dans un coin de Sibérie où le seul médecin s’appelle Feydeau, après avoir parcouru plusieurs territoires, du Maroc, où Irina a changé de sexe, à l’Égypte.

Agrandissement : Illustration 2

L’entrée en scène de Madame Garbo, sur une musique à suspense, mitraillette à la main, à mi-chemin entre James Bond et Arsène Lupin, est tonitruante. Abattant chien et loup pour se frayer un chemin jusqu’à leur demeure en pleine nuit, elle est venue enlever Irina dont elle est amoureuse pour l’amener en Chine où elle a grandi et où elles seront heureuses. Portant chemise et pantalon, elle entretient un physique volontairement androgyne. Comme elles, c’est aussi une exilée, ayant fait le choix de suivre dans sa mutation l’officier révolutionnaire Garbenko dont elle était follement éperdue et avec qui elle est mariée depuis deux ans seulement, abandonnant une carrière artistique. Comme elles, elle a changé de sexe et revendique la paternité de l’embryon avorté sans pour autant s’identifier à un homme. Cependant, contrairement à elles qui ont choisi cette transition, elle dit l’avoir subie. Il s’agissait d’une punition, un châtiment. À seize ans, Madame Garbo a eu un fils avec un homme marié. Elle haïssait l’enfant qui était handicapé et le tua de ses propres mains. Pour son crime, son père lui a fait greffer un sexe d’homme. À l’issue de ce huis-clos flamboyant, que restera-t-il de cette nuit d’hiver dans un cul-de-sac du monde ?

Agrandissement : Illustration 3

« Je hais le piano »

Créé au Théâtre de la Cité internationale il y a cinquante-et-un ans par Jorge Lavelli, « L’homosexuel ou la difficulté de s'exprimer » est peut-être la pièce la plus emblématique de Copi, de son vrai nom Raúl Damonte Botana (1939-1987), romancier, dramaturge et dessinateur argentin. Il s’installe à Paris en 1963, débutant une carrière de dessinateur-caricaturiste tout d’abord, au Nouvel Obs, où il publie à partir de 1964 « la femme assise » qui va le faire connaitre, en même temps qu’à Hara Kiri et Charlie Hebdo, ainsi que chez leur homologue italien Linus, puis en 1973, à Libération, suivant son ami Guy Hocquenghem[1], figure de proue du Front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR). Copi publie sa première pièce, « La journée d’une rêveuse », en 1968. Suivra l’iconoclaste « Eva Perón » l’année suivante. Le théâtre est pour lui une affaire de famille : sa grand-mère est la romancière, poétesse et dramaturge anarcho-féministe Salvadora Medina Onrubia de BotanaIl[2] (1894-1972), surnommée « La Venus Roja ». Il meurt du sida à quarante-huit ans, en 1987, durant les répétitions de son ultime pièce, « Une visite inopportune » dont le personnage principal est un homme qui se meurt du sida à l’hôpital.

Agrandissement : Illustration 4

« Ce qui m’intéresse au théâtre, ce sont les rapports entre le corps et la langue. La manière dont la langue met le corps en mots ou échoue au contraire à dire ce que nous sentons[3] ». D’habitude, il met en scène les pièces qu’il écrit. Thibaud Croisy a cette fois-ci la bonne idée de revisiter la pièce de Copi. Pour lui, « c’était un vieux rêve d’enfant de mettre en scène une pièce de Copi et en particulier L’Homosexuel qui est à mes yeux la plus belle[4] » tant l’œuvre de l’auteur argentin, découverte très tôt, ne l’a jamais quitté : « J’ai écrit sur ses pièces, ses dessins, travaillé sur ses manuscrits, rencontré son frère, ses proches...[5] » – il a collaboré à la récente réédition chez Christian Bourgeois du « Bal des folles » et de « L’homosexuel… » dont il signe les postfaces.

Prenant la mesure de la puissance subversive du théâtre de Copi, il réunit un casting irrésistible à la hauteur de l’outrance de cette farce tragique. Le trio monstrueux est superbement incarné par trois comédiens très différents : Emmanuelle Lafon dans le rôle de Madame Garbo, professeure de piano peu orthodoxe, Frédéric Leidgens, dans celui de Madre, la mère castratrice, Madame Simpson pour Mme Garbo, et Helena de Laurens, découverte chez Marion Siefert et décidément étourdissante, dans celui d’Irina, être fluctuant qui tente d’échapper par tous les moyens à la catégorisation jusqu’à l’automutilation, jusqu’au silence, quitte à en mourir. Copi multiplie ici les références au dramaturge russe Anton Tchekhov : le choix de la Sibérie, le prénom d'Irina qui est le même que l'une des « Trois soeurs » dont l'évocation renvoit aux trois principales protagonistes de la pièce.

Avec l’œuvre de Copi, « on a une liberté d’imagination qui est énorme » explique Thibaud Croisy. Ses personnages n’ont pas d’âge défini, pas d’origine claire, ni d’identité fixe. La pièce est truffée de « coups de théâtre identitaires ». Irina et Madre sont des femmes qui étaient auparavant des hommes et inversement pour Madame Garbo. « Madre, Garbo et Irina ne sont que ce qu’elles disent et ce qu’elles disent est généralement évasif ou flou[6] ». D’autant que l’auteur s’est bien gardé de laisser la moindre instruction sur la manière d’interpréter les personnages. Aucune didascalie ne vient donner quelque indication que ce soit. Pour la scénographie délibérément dépouillée, Croisy fait à nouveau appel à Sallahdyn Khatir avec qui il a déjà mené plusieurs projets, et dont la particularité est de créer des espaces non-réalistes, ce qui favorise un peu plus la projection du spectateur.

Agrandissement : Illustration 5

« Rejoindre sa propre utopie, sa Chine intérieure »

Au début des années soixante-dix, la figure de l’homosexuel au théâtre se divise en deux catégories : la folle du théâtre de boulevard et l’homme torturé du théâtre « sérieux ». Avec Copi, « l’ambiguïté est levée : il n’y a plus de périphrases ni de mots‐écrans (« détraqué », « désaxé », « égaré », « taciturne »), donc plus de double‐langage, plus de honte, plus de long chemin pour prendre conscience de sa « vraie nature » ou avouer aux autres ce qu’on leur avait méticuleusement caché[7] » explique Thibaud Croisy, précisant qu’ici : « l’homosexualité n’est plus un ressort psychologique. Elle est dite d’entrée de jeu, dans un titre sans équivoque qui stigmatise à la fois l’auteur, le lecteur et le spectateur[8] ». Mais plus que la difficulté du titre, c’est un refus de se laisser enfermer dans une case. La catégorisation est mise à mal par la pièce car l’homosexuel n’a pas de consistance. Au théâtre, nous dit Copi, « un corps ne se vérifie pas pour la simple raison qu’il n’a aucune vérité[9] ».

Il ne s’agit donc pas ici d’une pièce sur l’homosexualité mais plutôt sur l’antagonisme entre le discours et le corps, sur l’incapacité du langage à dire ce que l’on est. Il n’y a d’ailleurs pas, à proprement parler, de personnage homosexuel, les trois protagonistes étant trans. Il s'agirait plutôt de figures « déviantes » ayant pris le pouvoir et se jouant des stéréotypes dans lesquels la société les a enfermés. Durant toute la pièce, Irina brouille les pistes, dit n’importe quoi pour échapper à la case dans laquelle on veut la faire entrer de force. Disparaitre pour « rester fidèle à ce que l’on est ». Jusqu’au bout, la pièce demeure ambigüe, les personnages débordant le stéréotype de l’homosexuel contenu dans le titre pour offrir finalement une représentation de la marginalité. Le public sort du spectacle en ayant moins de certitudes qu’en y entrant. Le théâtre n’est pas là pour apporter des réponses. « Je crois que nous ne savons jamais ce que nous sommes » confie le metteur en scène qui revisite magnifiquement une pièce dans laquelle l’art de la métamorphose répond à l’incapacité du langage.

Agrandissement : Illustration 6

[1] Copi rencontre Guy Hocquenghem au début des années soixante-dix. Ils vont être amants mais surtout amis proches. Sur Guy Hocquenghem voir Antoine Idier, Les vies de Guy Hocquenghem. Politique, sexualité, culture, Paris, Fayard, coll. « À venir », 2017, 324 p.

[2] Voir Hélène Finet, Salvadora Medina Onrubia, dramaturge et militante anarchiste : aux origines de l’identité féminine en Argentine, in Nicolas Balutet (dir.), Contrabandista entre mundos fronterizos. Mélanges offerts au Professeur Hugues Didier, Paris, Publibook, 2010

[3] Entretien « Un vieux rêve d’enfant », propos recueilli par Clément Ribes le 7 janvier 2022 pour le T2G – Théâtre de Gennevilliers.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Thibaud Croisy, « Postface », Copi, L’homosexuel ou la difficulté d’exister suivi de Les quatre jumelles, Christian Bourgeois, 2022, p. 129.

[7] Thibaud Croisy, op. cit., p. 126-127.

[8] « Ce titre est une parole de médecin et l’homosexuel dont il est question est déjà une représentation clichée », Thibaud Croisy, op. cit.p . 129.

[9] Thibaud Croisy, op. cit. p. 130.

Agrandissement : Illustration 7

L'HOMOSEXUEL OU LA DIFFICULTÉ DE S'EXPRIMER - Texte Copi. Mise en scène Thibaud Croisy. Scénographie Sallahdyn Khatir. Lumière Caty Olive. Costumes Angèle Micaux. Sonorisatio Romain Vuillet. Collaboratrice artistique Élise Simonet. Directrice de production Claire Nollez. Chargé de productio Romain Courault. Assistante de productio Laura Maldonado. Ave Emmanuelle Lafon, Garbo; Helena de Laurens, Irina; Frédéric Leidgens, Madre; Arnaud Jolibois Bichon, Garbenko; Jacques Pieiller, Général Pouchkine. Production : Association TC ; Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre du programme New Settings. Coproduction : T2G Théâtre de Gennevilliers, Centre Dramatique National ; La Comédie de Clermont-Ferrand, Scène nationale ; TNB Théâtre National de Bretagne, Centre Dramatique National, Rennes ; TU Nantes, Scène jeune création et arts vivants ; La Rose des Vents, Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq Soutiens : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant de la Région Île-de-France ; Centre national de danse contemporaine d’Angers ; CN D, Centre National de la Danse, Pantin. Le spectacle sera créé les 2, 3 et 4 mars 2022 à la Comédie de Clermont Ferrand - Scène nationale. Vu au Théâtre de la Cité internationale à Paris le 4 octobre 2022.

Du 29 septembre au 7 octobre, Théâtre de la Cité internationale, Paris,

Du 29 novembre au 1er décembre, TU Nantes

Du 24 au 26 mars 2023, La Criée - Théâtre national de Marseille