Agrandissement : Illustration 1

Lorsque l’on pousse l’imposant portail du 137, rue de Sèvres dans le 6ème arrondissement de Paris, on est saisi par un sentiment de surprise, l’impression d’un voyage dans le temps, savourant la verdure et le calme qui tranche avec le bruit de la rue toute proche. Dans cet havre de paix verdoyant, au bout d’une petite allée bordée de bâtiments à un seul étage dont les persiennes blanches accentuent le charme, se trouve l’ancien atelier d’artiste que Jean Dubuffet (1901-1985) a acquis au début des années soixante pour abriter sa collection d’Art Brut[1] lors de son retour de New York. Depuis 1987, il est occupé par la fondation qui porte son nom. Celle-ci, établie de son vivant[2], a pour mission la protection, la diffusion et le rayonnement de l’œuvre de Jean Dubuffet. L’acquisition de pièces originales de l’artiste vient augmenter ses collections, comme toute archive ou document présentant un intérêt pour la compréhension de sa pensée artistique et de son œuvre, non seulement plastique, mais aussi littéraire et musicale. La fondation accueille les visiteurs dans son espace d’expositions temporaires qui présente actuellement « Dubuffet monumental ».

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

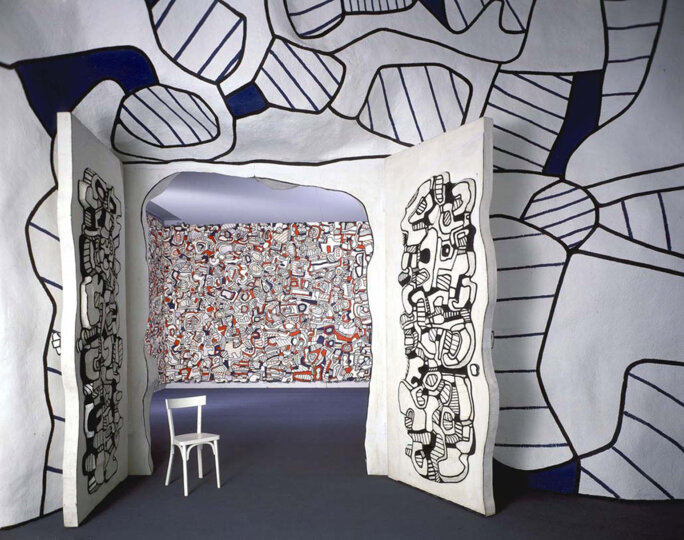

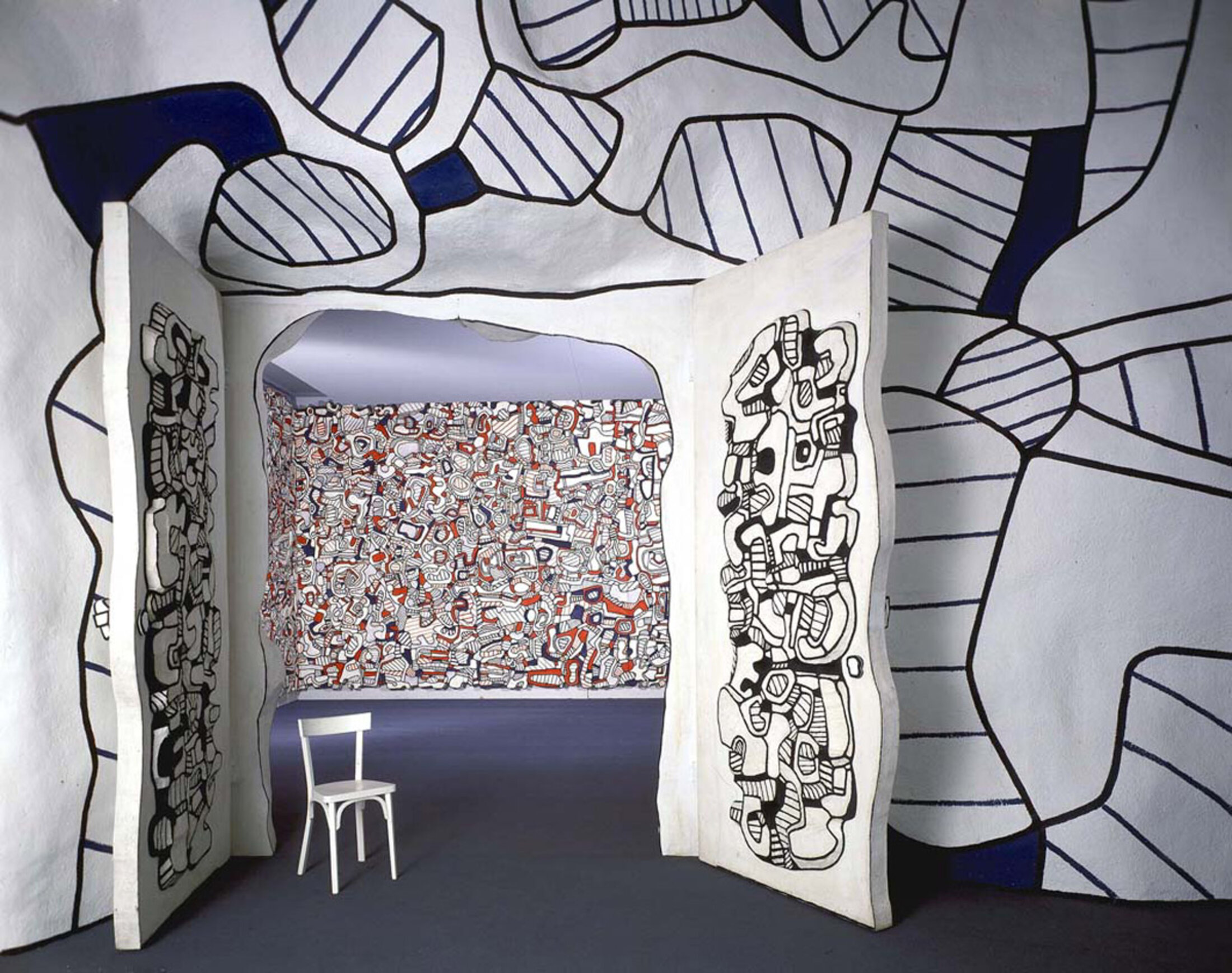

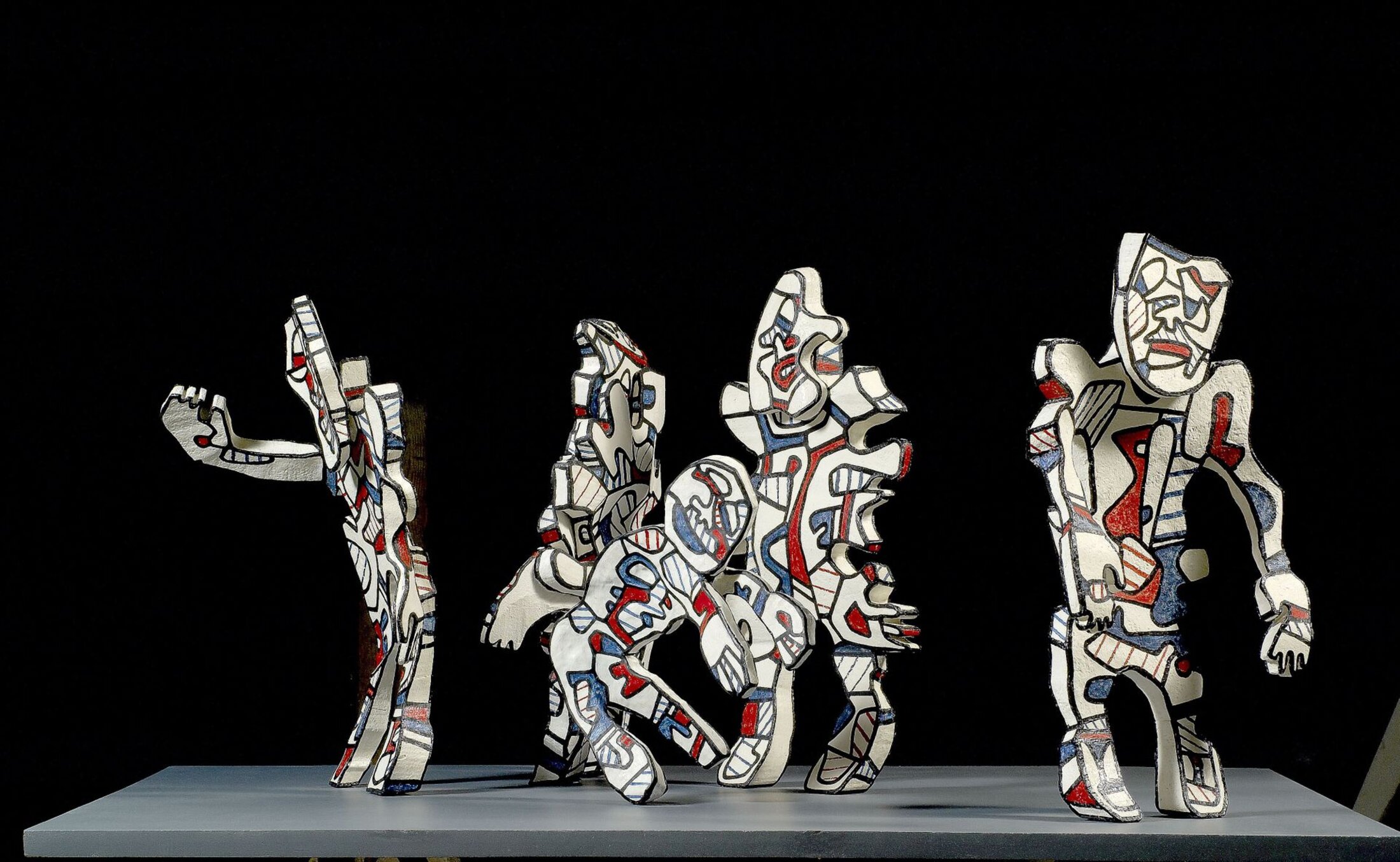

L’exposition s’articule autour d’un parcours chrono-thématique qui réunit une quinzaine de maquettes architecturales, des archives et des documents rares, offrant un éclairage sur la période clef du cycle de « L’Hourloupe[3] » (1962-1974). Cette monstration qui accompagne la publication du trente-neuvième fascicule inédit du Catalogue des travaux de Jean Dubuffet intitulé Sculptures monumentales, Tour aux figures et autres, s’attache à révéler une facette souvent méconnue de l’œuvre de Jean Dubuffet (1901-1985) : celle de l’architecte visionnaire dont l’imaginaire défie les conventions de l’espace et de la matière. Le cycle de « L’Hourloupe », caractérisé par ses lignes sinueuses, ses hachures hypnotiques et ses aplats de couleurs primaires (rouge, bleu, noir), représente une rupture majeure dans la carrière de Dubuffet.

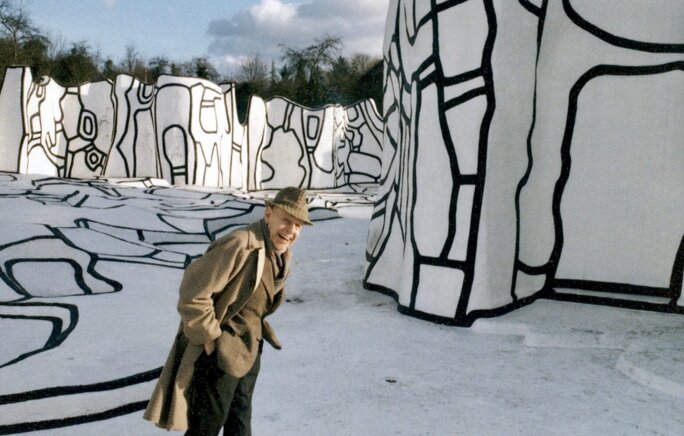

En 1966, l’artiste découvre le polystyrène expansé, un matériau léger et malléable qui devient le vecteur de ses ambitions architecturales. Ce choix lui permet de transcender les limites de la toile pour faire « entrer dans les images », comme il le disait lui-même, en créant des environnements immersifs, invitant le visiteur à pénétrer physiquement et mentalement dans son univers. Le parcours débute par une plongée dans cet univers graphique si singulier dans lequel les maquettes dialoguent avec des photographies d’archives et des dessins préparatoires. Ces objets, à mi-chemin entre l’esquisse et l’œuvre achevée, incarnent la pensée en mouvement de Jean Dubuffet. Ils ne sont pas de simples modèles réduits, mais des propositions philosophiques, des invitations à repenser notre rapport à l’espace et à la monumentalité. Parmi les pièces remarquables se trouve la maquette de la « Closerie Falbala » (1971-1973). Dédale en noir et blanc, l’édifice conçu à ses frais par Dubuffet, qui a alors près de soixante-dix ans, pour abriter le « Cabinet logologique[4] »à Périgny-sur-Yerres[5], est bien plus qu’une œuvre. C’est une expérience spatiale, un « plongeon dans le fantasme » qui brouille les frontières entre intérieur et extérieur, entre art et architecture.

Agrandissement : Illustration 4

Une subversion de l’espace

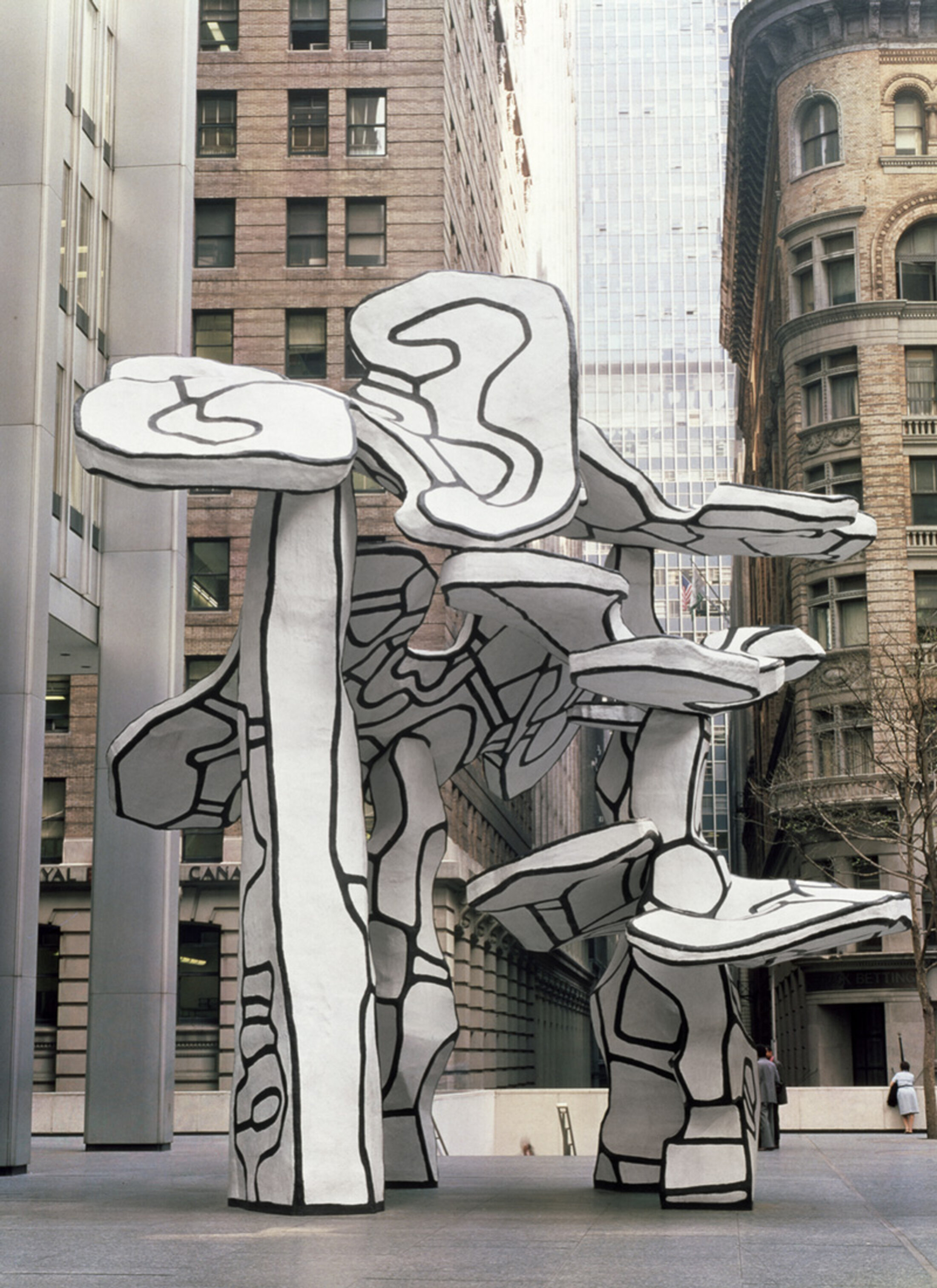

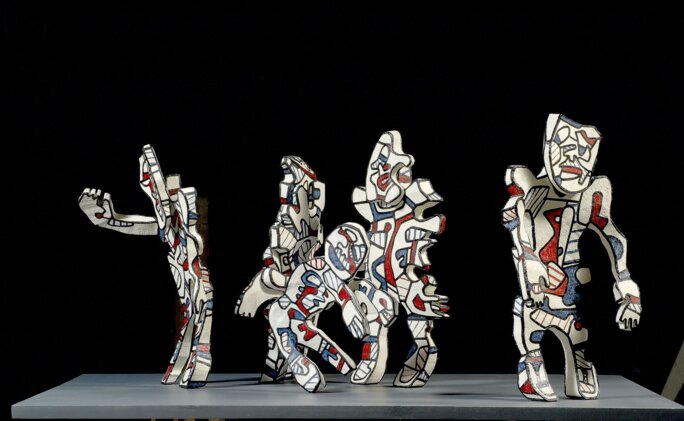

« Dubuffet monumental » met en lumière l’audace de l’artiste face à la monumentalité. Loin des conventions modernistes qui dominaient l’architecture des années soixante et soixante-dix, avec leurs lignes épurées et leur fonctionnalisme rigide, Jean Dubuffet propose une architecture jubilatoire dans laquelle la forme échappe à toute logique utilitaire. Ses « Édifices », ses « Monuments » et ses « Tours » – à l’image de la célèbre « Tour aux figures » installée à Issy-les-Moulineaux – sont des manifestes d’une liberté créatrice. Ces structures, souvent réalisées à partir de maquettes en polystyrène agrandies à des échelles colossales, défient les normes de l’urbanisme et de l’esthétique traditionnelle. Elles incarnent une monumentalité organique, où les courbes sinueuses et les motifs répétitifs de « L’Hourloupe » évoquent des organismes vivants qui semblent défier la gravité et le temps.

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

L’exposition rend également hommage au critique et historien de l’art Daniel Abadie (1945-2023) qui a su mettre en lumière cette dimension architecturale de Dubuffet. À travers des textes d’archives et des correspondances, on apprend que l’artiste envisageait ses créations comme des « monuments posthumes », des œuvres destinées à perdurer au-delà de sa propre existence. Cette ambition, presque démiurgique, trouve un écho dans la scénographie sobre mais efficace, laissant toute la place à la puissance visuelle des maquettes. Chaque œuvre, qu’il s’agisse de « L’Arbre en spirale » ou des figures monumentales comme « Cherche-Aubaine » et « Le Facétieux », semble vibrer d’une énergie contenue, comme si elle attendait d’être déployée dans l’espace public pour s’accomplir pleinement. On ne peut s’empêcher de lire dans l’exposition une critique implicite des systèmes de pouvoir et des normes esthétiques dominantes. Dubuffet, théoricien de l’art brut, rejetait les hiérarchies culturelles et les canons académiques. Ses architectures monumentales, avec leurs formes irrégulières et leur esthétique anticonformiste, sont une réponse à l’uniformisation du paysage urbain.

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

En 1968, lors de l’exposition « Édifices, projets et maquettes d’architecture[6] » au Musée des Arts décoratifs à Paris, Dubuffet sème le trouble en présentant des œuvres qui semblent défier les conventions de l’architecture fonctionnelle. La « Tour aux figures », initialement envisagée pour New York avant d’être installée à Issy-les-Moulineaux, incarne cette résistance : refusée par les institutions françaises pendant des années, elle finit par s’imposer comme un symbole de la persévérance de l’artiste face à l’incompréhension de son temps. L’exposition a également le mérite de mettre en lumière des épisodes moins connus, à l’instar du conflit avec la régie Renault autour du projet avorté du « Salon d’été ». Ce litige, qui a duré huit ans, révèle l’amertume de Dubuffet face à une société incapable d’embrasser sa vision. Les personnages comiques et caricaturaux qu’il peint en réponse, comme ceux de « Le Bureau Veritas » (1979), traduisent une ironie mordante envers les bureaucraties et les conservatismes. Cette dimension subversive, bien que moins explicite dans les maquettes elles-mêmes, imprègne l’exposition d’une tension palpable entre l’élan créateur de l’artiste et les résistances qu’il a rencontrées.

Agrandissement : Illustration 9

La nécessité de l’audace et de l’imagination

Les espaces blancs de la Fondation, récemment restaurés, offrent un réceptacle neutre qui contraste avec l’exubérance des maquettes. Les jeux de lumière, discrets mais précis, soulignent les reliefs et les textures du polystyrène, tandis que les photographies d’archives documentent la genèse des projets monumentaux. Dans un monde où l’architecture contemporaine tend parfois à se standardiser sous l’effet de la globalisation et des impératifs économiques, l’exposition « Dubuffet monumental » résonne comme un rappel de la nécessité de l’audace et de l’imagination. Les œuvres de Dubuffet, avec leur rejet des normes établies, interrogent notre rapport à l’espace public et à la créativité. À l’heure où les villes se remplissent de projets urbains uniformes, la vision de Dubuffet – organique, ludique, presque anarchique – apparaît comme un antidote bienvenu. Ses monuments, de la « Closerie Falbala » à la « Tour aux figures », ne sont pas seulement des sculptures, mais des espaces de résistance, des lieux dans lesquels l’imaginaire peut s’épanouir librement. L’exposition, en rendant hommage à cette facette de l’artiste, invite également à réfléchir à la pérennité de son héritage. La Fondation Dubuffet continue de faire vivre cette vision à travers la conservation de ses deux-mille cinq-cents œuvres et documents. Mais au-delà de l’aspect patrimonial, « Dubuffet monumental » questionne également la façon de réinvestir l’espace public en 2025 avec la même audace, le même refus des conventions que Dubuffet. Cette interrogation, laissée en suspens, confère à l’exposition une portée universelle et intemporelle.

Agrandissement : Illustration 10

« Dubuffet monumental » est une exposition qui, outre célébrer un artiste, sonde notre rapport à l’espace, à l’imaginaire et à la liberté créatrice. À travers ses maquettes, ses archives et son esprit subversif, Jean Dubuffet nous rappelle que l’art peut transformer notre perception du monde. En proposant ce parcours, la Fondation Dubuffet réussit le pari de rendre hommage à l’artiste tout en ouvrant un dialogue avec notre époque. On quitte l’exposition avec l’envie de regarder la ville autrement, de chercher à y insuffler un peu de cette monumentalité fantasque et jubilatoire.

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

[1] Constituée à partir de 1945, la collection d’Art Brut de Jean Dubuffet est donnée par l’artiste à la ville de Lausanne en 1971. En raison du manque d’enthousiasme et de propositions jugées satisfaisantes de la part des institutions françaises, Dubuffet s’était tourné vers la Suisse. Le fonds comprend au total cinq mille œuvres de cent-trente-trois créatrices et créateurs. La Collection de l’Art Brut ouvre au public le 26 février 1976.

[2] Créée en 1974, elle est l’une des toutes premières en France établie par un artiste afin d’assurer le respect de son œuvre mais aussi de maintenir réunit un ensemble de ses pièces et de les rendre accessibles au public.

[3] Le cycle de l’Hourloupe s’érige comme une odyssée plastique, un univers graphique dans lequel la ligne serpentine et le motif cellulaire redessinent les contours du réel. Loin d’être un simple ensemble sérial, il incarne plutôt une plongée dans un langage visuel hypnotique, né d’un gribouillage au stylo à bille, comme une épiphanie du hasard. Les formes, cloisonnées en rouge, bleu et blanc, vibrent d’une énergie organique, évoquant un monde à la fois ludique et métaphysique, dans lequel objets, corps et paysages se fondent en une seule pulsation. Voir Max Loreau, Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule XX, L’Hourloupe I (1962-1964), Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1966, Fondation Dubuffet, 1995, 212 p., et Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule XXI, L’Hourloupe II (1964-1966), Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1968, 212 p.

[4] Conçu entre 1967 et 1969, le Cabinet logologique est une œuvre-manifeste, un espace mental autant que physique où s’entrelacent l’art brut, la pensée sauvage et une réinvention du langage. Installé à l’origine dans son atelier parisien, ce cabinet, tel un laboratoire poétique, condense l’essence de sa quête : désacraliser l’art, le ramener à une matérialité brute, presque tellurique. Les murs, couverts d’inscriptions, de dessins et de collages, vibrent d’une énergie primitive, comme si Dubuffet cherchait à capter les pulsations d’une pensée en perpétuelle ébullition. le Cabinet logologique est une « machine à désordonner l’ordre culturel », un espace où Dubuffet, en iconoclaste joyeux, pulvérise les conventions pour mieux célébrer l’informe, le spontané, l’humain.

[5] La Fondation Dubuffet est établie sur deux sites : celui de la rue de Sèvres et celui de Perrigny-sur-Yerres dans le Val-de-Marne (94).

[6] Jean Dubuffet : Édifices, projets et maquettes d’architecture, Musée des Arts Décoratifs, Paris, du 11 décembre 1968 au 10 février 1969.

Agrandissement : Illustration 13

« DUBUFFET MONUMENTAL » - Commissariat : Sophie Webel & Déborah Lehot-Couette, Fondation Dubuffet, Paris. Scénographie : Éric Morin. Graphisme : Dimitri Hadjiyannakis & Matthieu Péronnet

Jusqu'au 11 juillet 2025 - Du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Fondation Dubuffet

137, rue de Sèvres

75 006 Paris

Agrandissement : Illustration 14