Agrandissement : Illustration 1

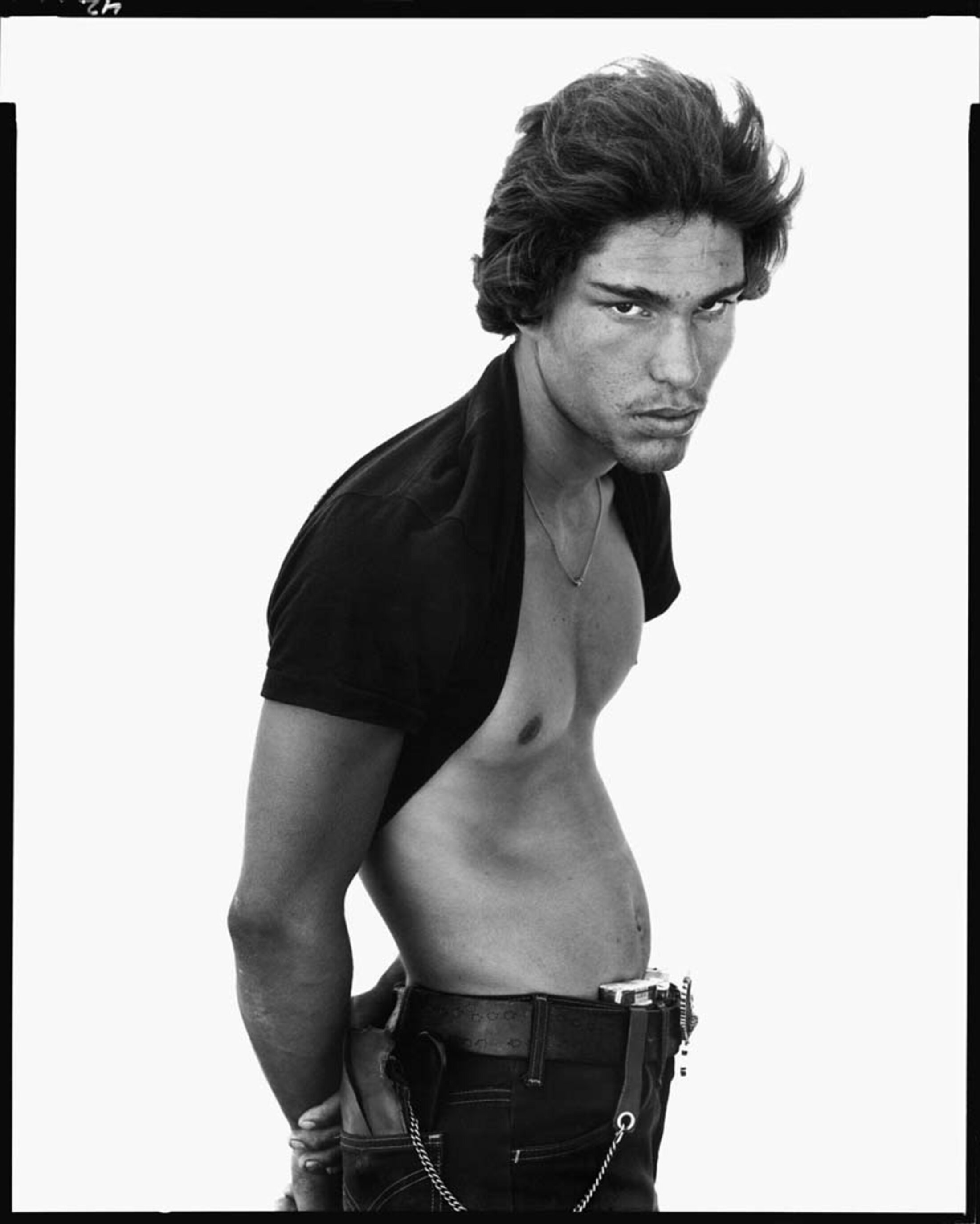

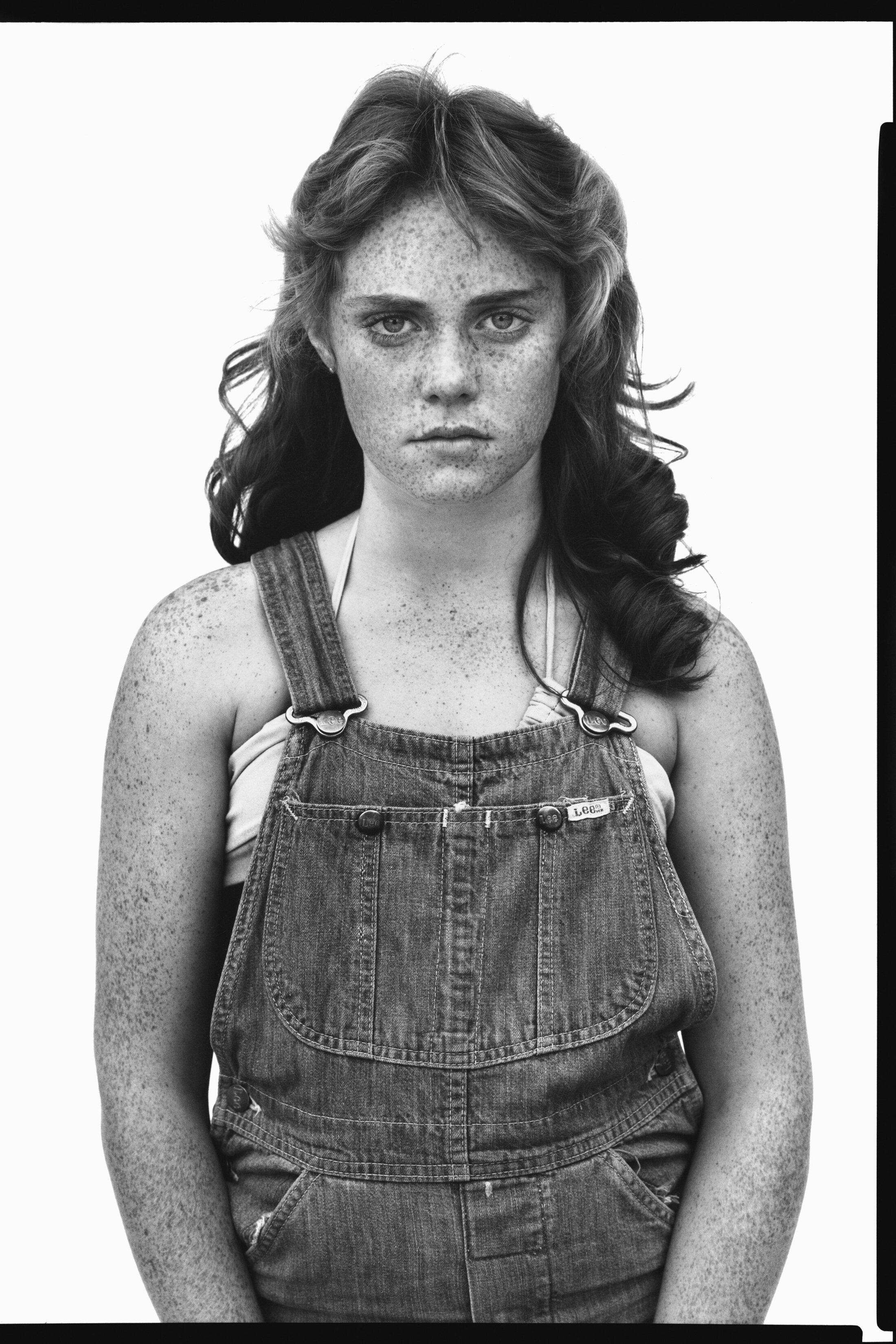

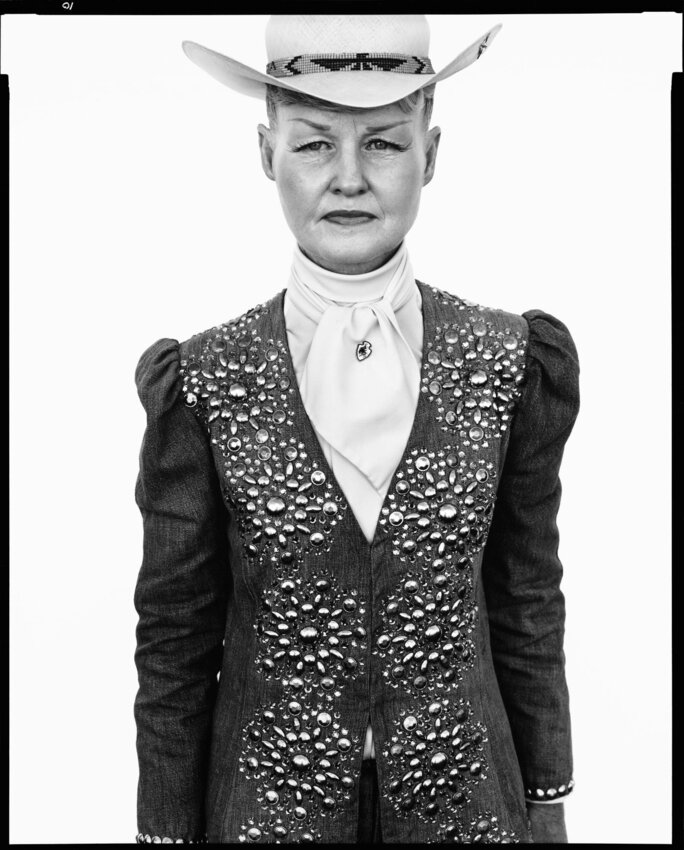

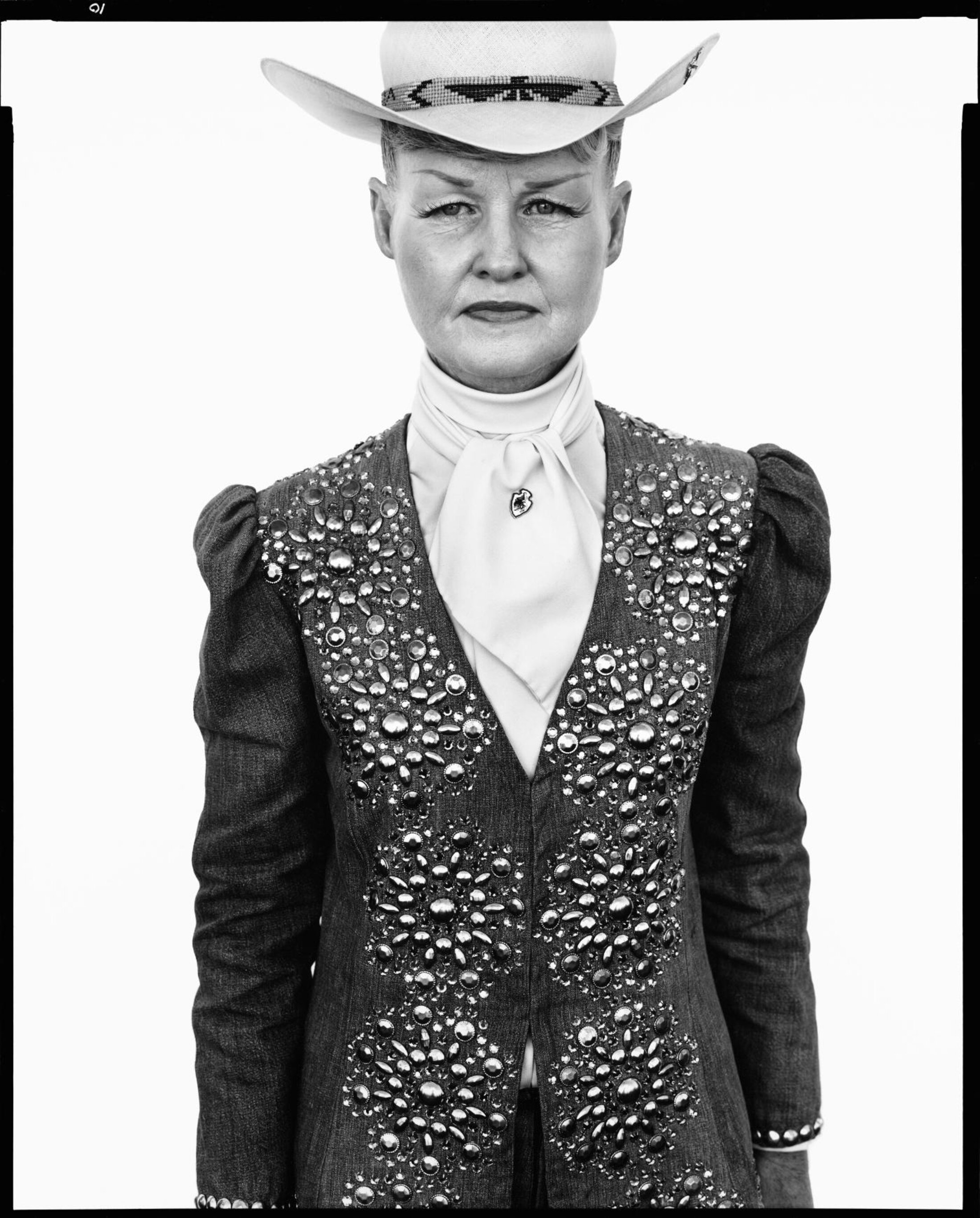

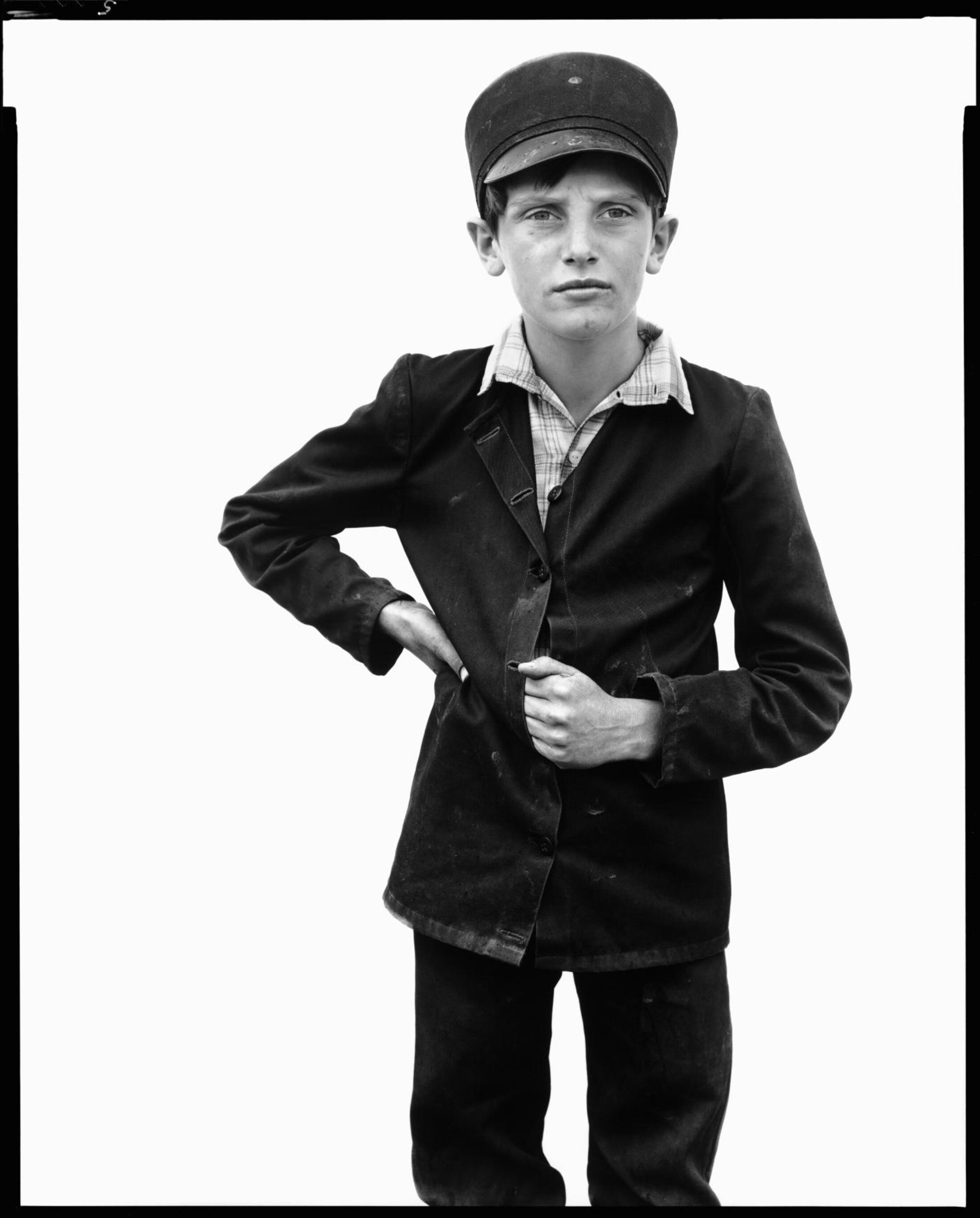

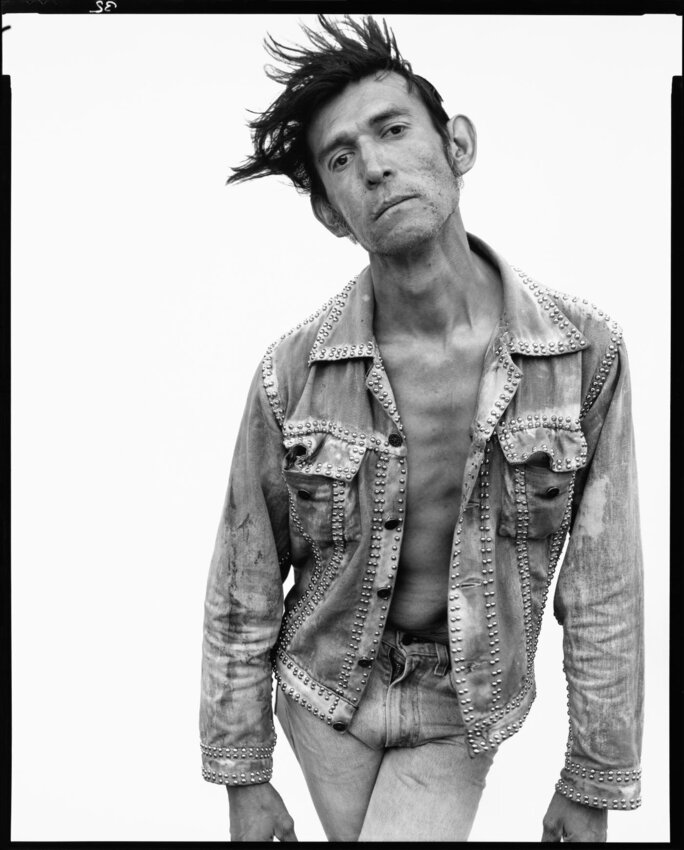

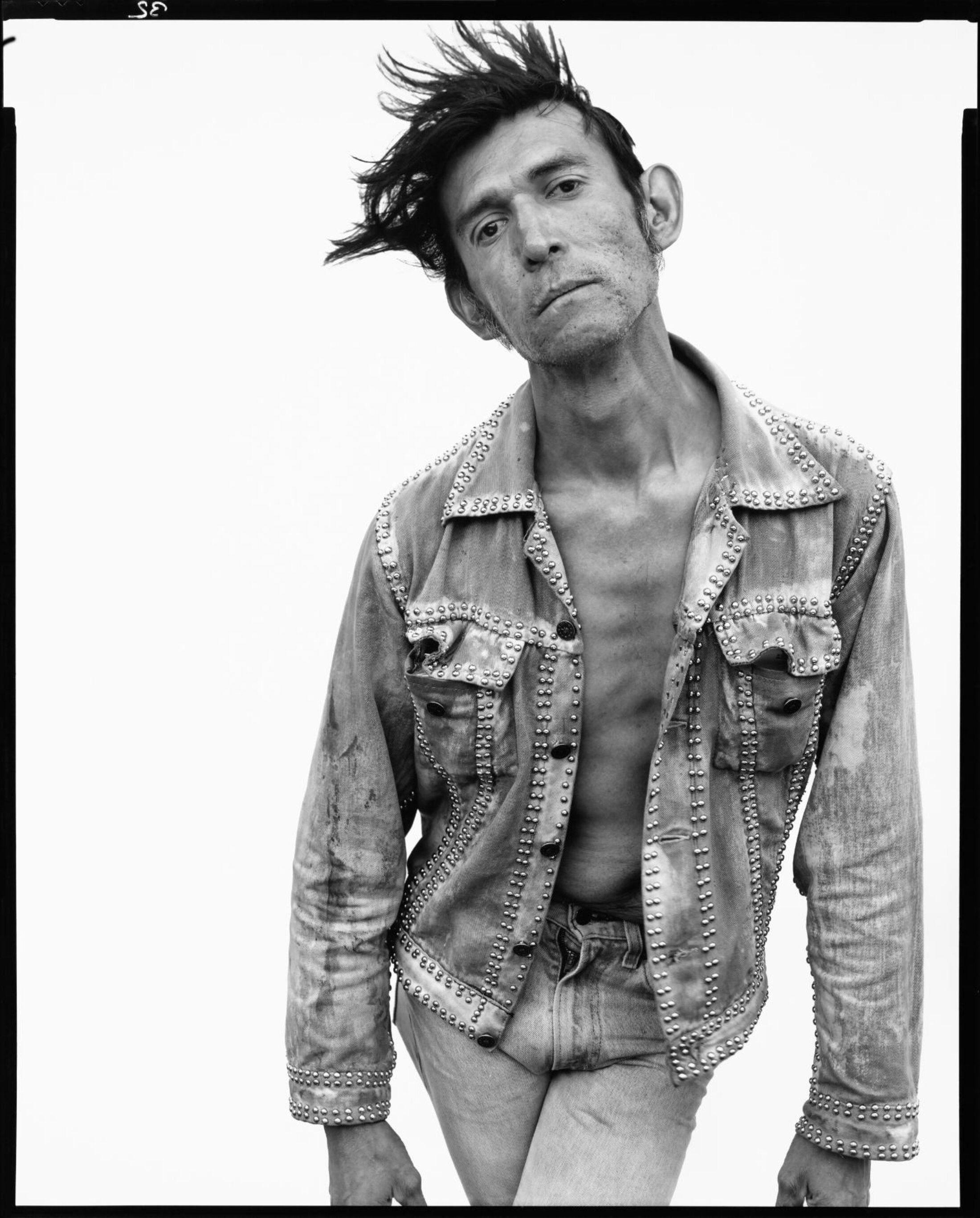

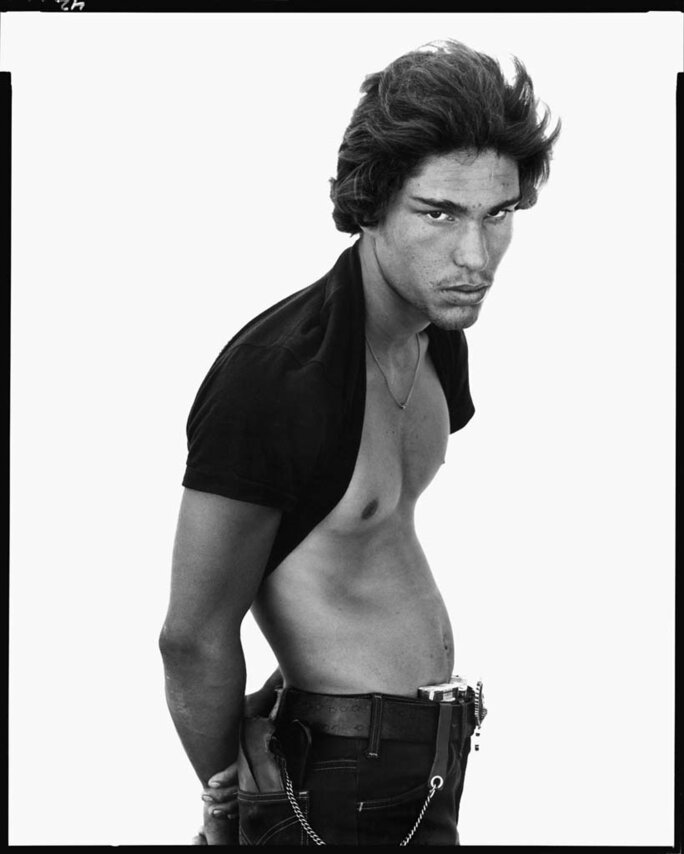

Entre 1979 et 1984, Richard Avedon, alors mondialement reconnu pour ses portraits glamour de stars et ses photographies de mode pour Vogue ou Harper’s Bazaar, entreprend un périple radicalement différent. Commissionné par l’Amon Carter Museum of American Art de Fort Worth au Texas, il parcourt dix-sept États et cent-quatre-vingt-neuf villes de l’Ouest américain, photographiant plus de mille anonymes, soit autant de mineurs, bouviers, forains, serveuses, sans-abris, adolescents, pour ne retenir que cent-trois portraits saisissants. Loin des clichés hollywoodiens de cow-boys héroïques et de paysages grandioses, Richard Avedon choisit de braquer son objectif sur les oubliés du rêve américain, les travailleurs précaires, les marginaux, ceux que l’Amérique reaganienne, marquée par la crise pétrolière des années soixante-dix et une politique néolibérale agressive, préfère reléguer dans l’ombre. L’exposition, autour de l’ouvrage republié dans son format original par la maison d’édition américaine Abrams pour l’occasion, révèle une tension entre le projet d’une démythification de l’Ouest américain et la préservation d’une part de fiction dans laquelle chaque sujet dépasse l’incarnation des stéréotypes, pour les transcender par une présence singulièrement personnelle.

Agrandissement : Illustration 2

Une entreprise de démystification de l’Ouest américain

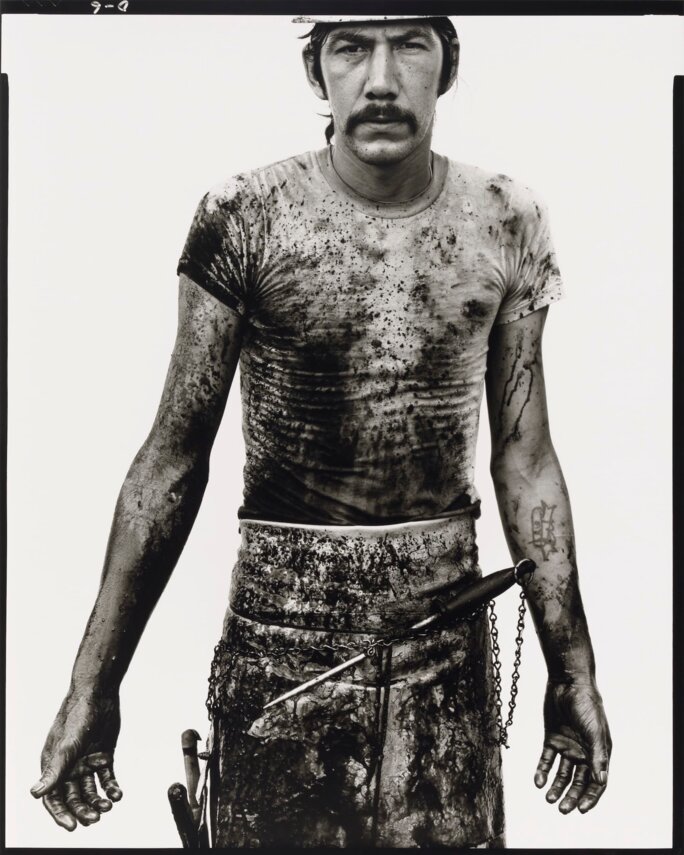

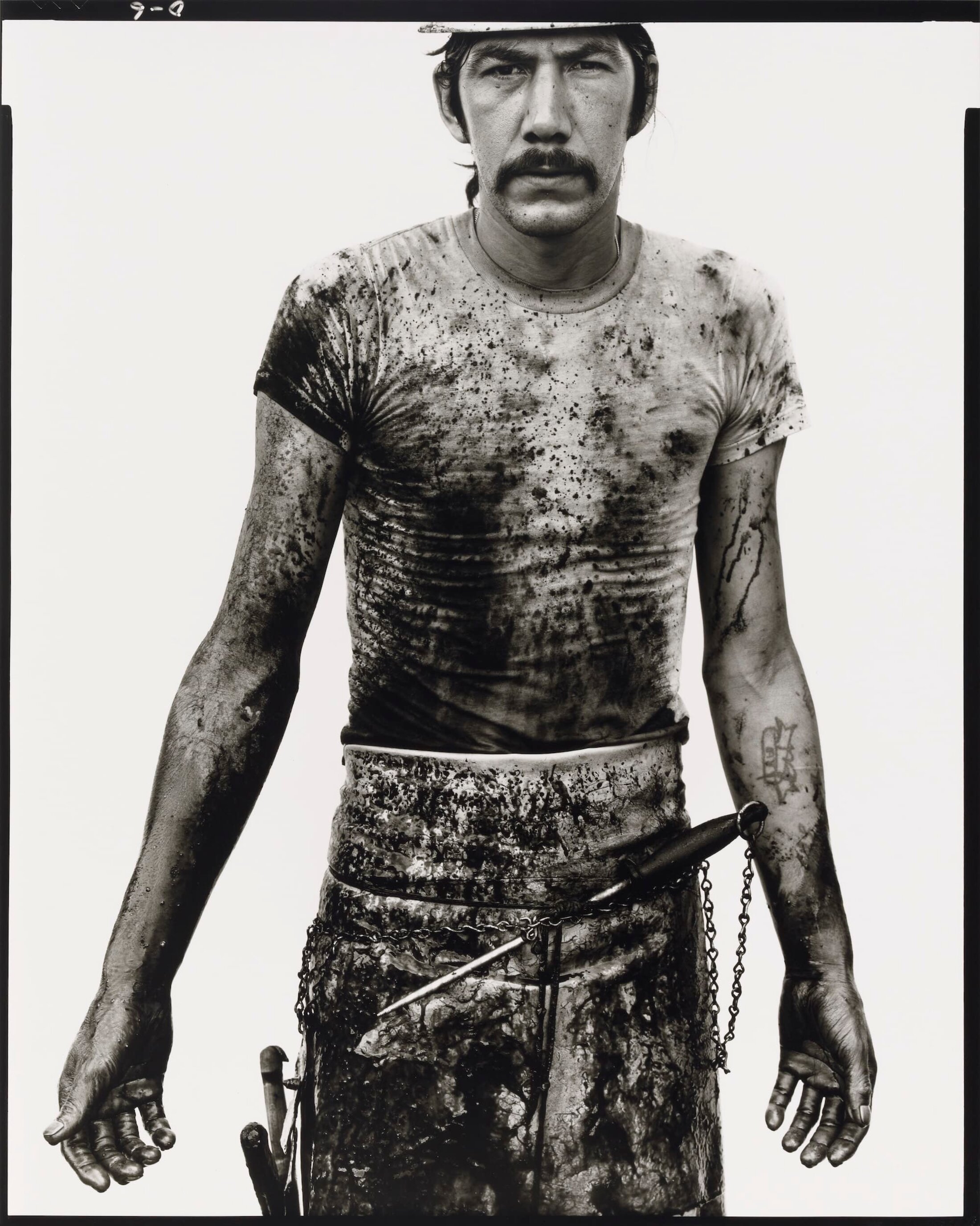

La rétrospective présentée à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris, placée sous le commissariat de Clément Chéroux, son directeur, ne se contente pas de célébrer cette œuvre majeure de l’histoire de la photographie. Elle invite à une réflexion profonde sur la portée sociale, esthétique et politique du projet d’Avedon, dont le dispositif est d’une simplicité désarmante : un fond blanc, une lumière naturelle, une chambre photographique grand format. Ce dépouillement radical, signature de sa maturité stylistique, élimine tout contexte pour ne laisser que l’essentiel : le visage, le corps, la posture. Chaque portrait devient un paysage humain dans lequel les rides, les regards perçants, les gestes suspendus racontent des histoires silencieuses, souvent marquées par la fatigue, la résilience ou la désillusion.

Agrandissement : Illustration 3

Ce choix formel, d’une rigueur presque clinique, contraste avec la charge émotionnelle des sujets, créant une dialectique fascinante entre distance et intimité. L’exposition autorise un dépassement de la vision du livre pour pénétrer les mécanismes du travail de Richard Avedon, à la faveur de l’inclusion de documents inédits, qu’il s’agisse de polaroids préparatoires, de tirages annotés, ou de correspondances avec les modèles – qui révèlent l’obsession de l’artiste pour le contrôle et la spontanéité. Elle respecte scrupuleusement la séquence originale du livre telle que conçue par Avedon. Clément Chéroux, en fin connaisseur de l’histoire de la photographie, construit une mise en scène qui fait écho à la musicalité visuelle du projet. Les corps photographiés, découpés sur fond blanc, s’apparentent en effet à des notes sur une partition, chaque portrait contribuant à un rythme visuel savamment orchestré. Les pages blanches insérées dans le livre original sont ici traduites par des espaces vides sur les murs, offrant des respirations qui amplifient l’impact des images. Cette fidélité au projet initial, tout en intégrant des archives (polaroids, tirages tests annotés, lettres) enrichit l’expérience en dévoilant le processus créatif du photographe, de la rencontre avec ses sujets à la finalisation des tirages.

Agrandissement : Illustration 4

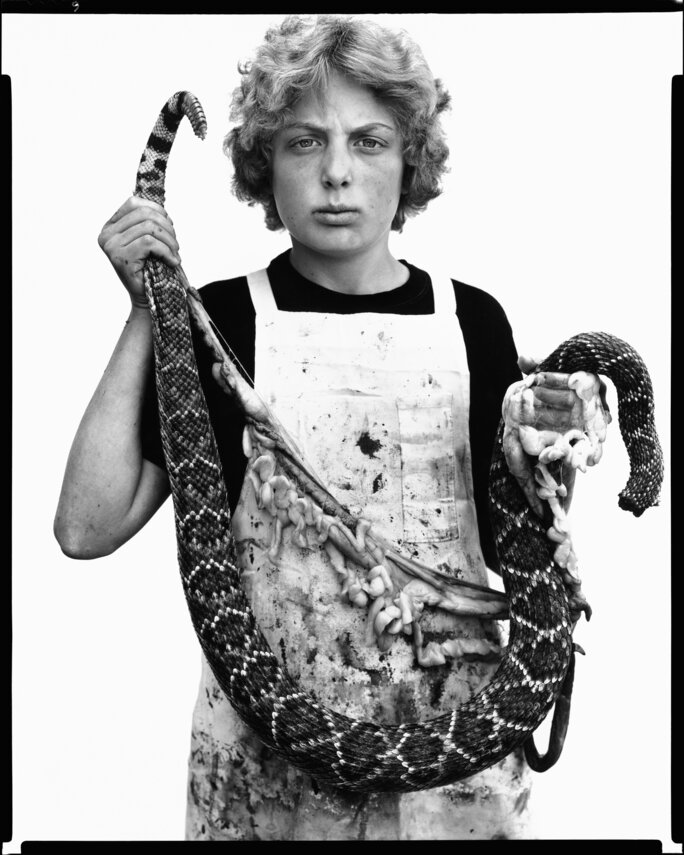

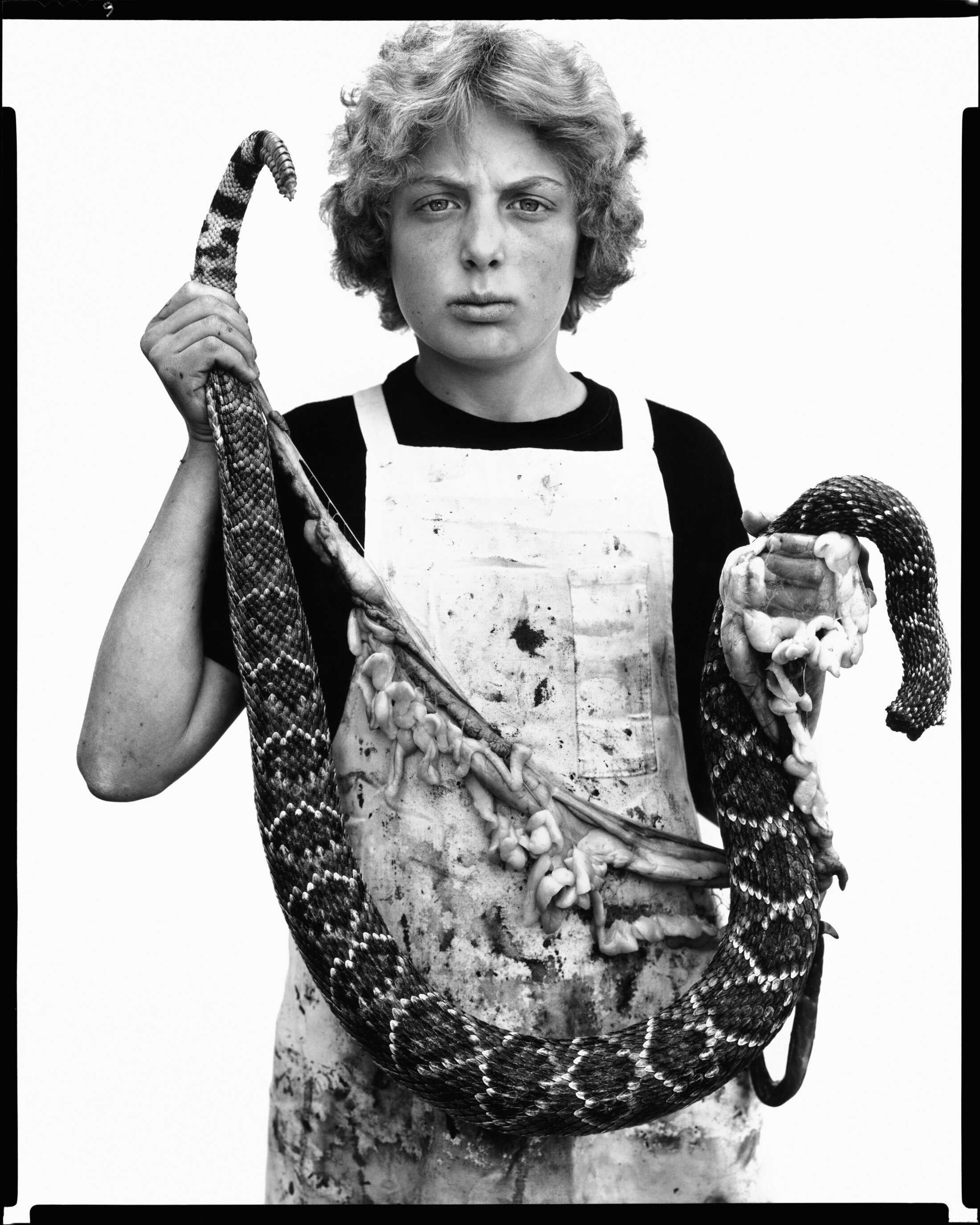

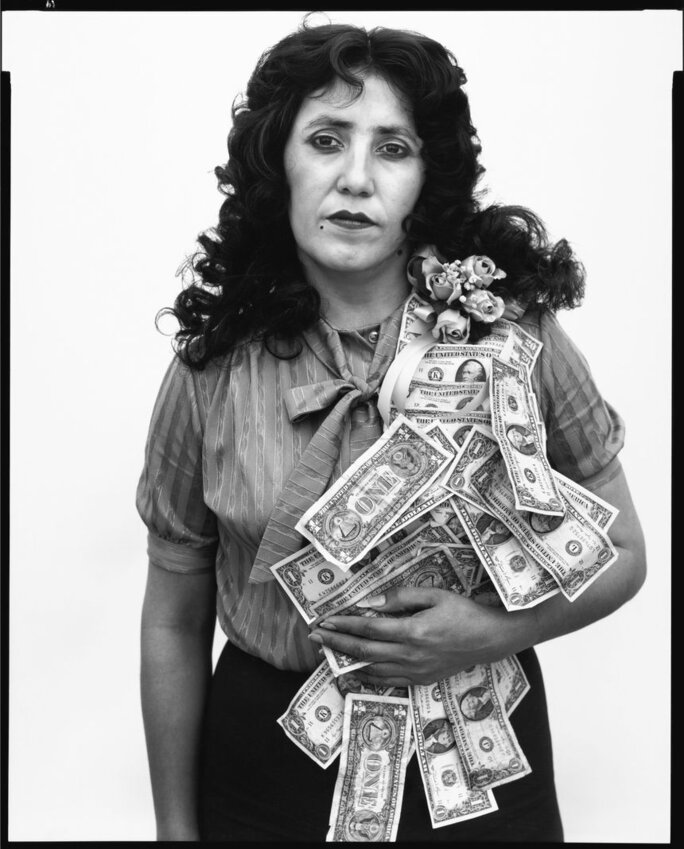

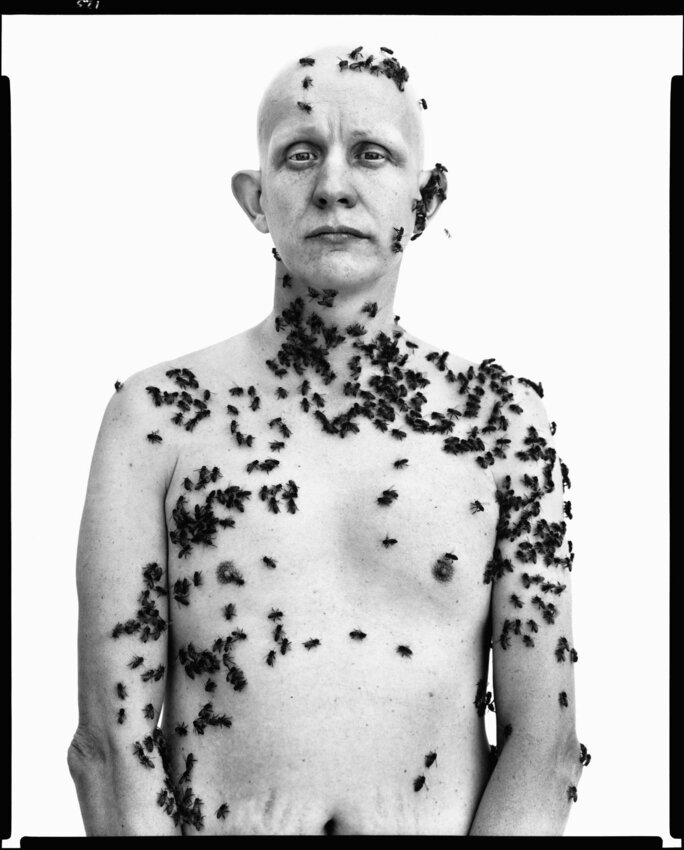

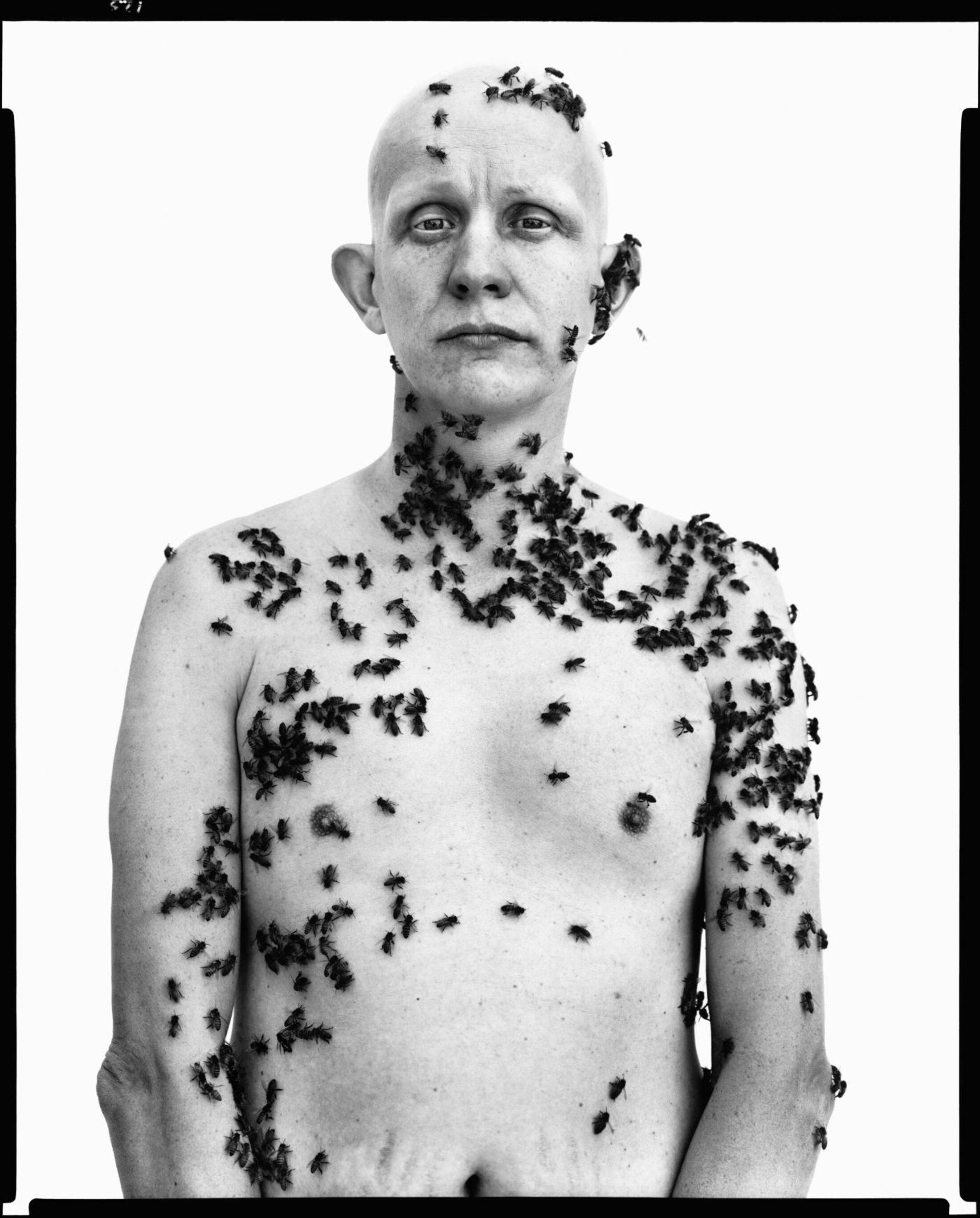

L’exposition se distingue également par sa capacité à contextualiser l’œuvre dans l’Amérique des années quatre-vingt, marquée par les politiques de Ronald Reagan et une fracture sociale croissante. En choisissant de photographier des figures marginalisées, à l’instar de Petra Alvarado, ouvrière d’usine photographiée le jour de son anniversaire à El Paso, ou de Ronald Fischer, apiculteur recouvert d’abeilles dans une mise en scène presque théâtrale, Richard Avedon propose une contre-narration au mythe de l’Ouest triomphant, sans jamais sombrer dans le misérabilisme. Ses sujets, qu’il s’agisse d’un jeune écorcheur de serpents à sonnette ou d’un mineur de charbon, sont saisis dans une dignité brute, leur humanité magnifiée par la frontalité du regard et la précision du cadre. Cette tension entre réalité sociale et fiction esthétique fait la force conceptuelle de l’œuvre. Avedon conjugue la vérité documentaire et l’imaginaire, révélant à la fois la dureté de l’existence et la puissance des récits individuels.

Agrandissement : Illustration 5

Paysages humains

L’exposition invite également à interroger la nature même de la représentation. Richard Avedon, comme il l’affirme lui-même, cherche « une nouvelle définition d’un portrait photographique ». En dépouillant ses images de tout artifice contextuel, il transforme le visage en un champ d’exploration, un « paysage » dans lequel se lisent les traces du temps, du labeur, des espoirs déçus. Cette approche, qui contraste avec ses portraits glamour de célébrités, rappelle le travail de photographes documentaires comme Dorothea Lange ou Walker Evans, tout en s’en distinguant par une théâtralité assumée. L’image de Ronald Fischer, apiculteur couvert d’abeilles, est à ce titre emblématique. En orchestrant une mise en scène aussi spectaculaire, Avedon admet que son Ouest est autant une construction imaginaire qu’une réalité observée, un écho aux westerns de John Wayne qu’il cherche pourtant à déconstruire. Cette dualité entre vérité et fiction soulève des questions éthiques. En posant son regard sur des anonymes, Richard Avedon impose-t-il une vision extérieure, celle d’un New-Yorkais sophistiqué face à une Amérique profonde ? Ou parvient-il à transcender cette distance par l’empathie et la rigueur de son approche ? En exposant les coulisses du projet, l’exposition laisse entrevoir la relation complexe entre le photographe et ses sujets. Les lettres échangées, les annotations sur les tirages, témoignent d’un dialogue, d’une négociation, parfois d’une tension. Avedon ne se contente pas de « capturer » ses modèles, il les met en scène, les invite à performer leur propre identité, tout en conservant un contrôle absolu sur l’image finale, à la fois témoin et démiurge.

Agrandissement : Illustration 6

Une certaine Amérique

Avedon, mandaté par l’Amon Carter Museum, choisit de photographier des travailleurs modestes – mineurs, fermiers, serveuses, vagabonds – dans des régions de l’Ouest américain (Montana, Wyoming, Texas, etc.) où la population afro-américaine était historiquement peu représentée à l’époque. Les données démographiques des États de l’Ouest rural dans les années quatre-vingt montrent une prédominance de populations blanches, avec des minorités afro-américaines traditionnellement concentrées dans les centres urbains, absents du projet d’Avedon. En arpentant ces terres arides, le photographe capture une Amérique blanche et laborieuse, reflet d’un Ouest où l’histoire a marginalisé les corps noirs, relégués hors du cadre géographique qu’il explore. Dans sa quête de démythifier l’Ouest américain, il se focalise sur une vision spécifique : celle d’une population ouvrière, souvent blanche, incarnant une Amérique rurale en marge du rêve hollywoodien. Si son choix de sujets reflète une volonté de révéler les visages oubliés d’un Ouest idéalisé, il s’inscrit néanmoins dans une perspective qui, involontairement ou non, exclut les minorités raciales, y compris les Afro-Américains. Cette absence peut être lue comme un parti pris esthétique, mais aussi comme une limite de son projet. Avedon, en sculptant son Ouest en noir et blanc, fige une vérité partielle, où l’absence des corps afro-américains trahit un regard qui, malgré sa puissance, reste aveugle à une part de l’Amérique plurielle.

Dans les années quatre-vingt, la question de la représentation des minorités dans l’art et la photographie est encore peu centrale dans le discours dominant. Avedon, bien que connu pour son engagement social dans d’autres projets – notamment ses portraits des leaders du mouvement des droits civiques dans les années soixante –, ne semble pas avoir cherché à inclure une diversité raciale dans son ouvrage. Cette omission reflète sans doute les limites de l’époque où la question de la représentativité n’était pas aussi prégnante qu’aujourd’hui. Elle peut aussi être vue comme une conséquence de son approche formelle : en se concentrant sur une typologie sociale (les travailleurs ruraux) plutôt que raciale, Avedon passe à côté d’une narration plus inclusive. Dans l’ombre des visages burinés d’Avedon, l’absence des Afro-Américains murmure une histoire non dite, celle d’une nation dans laquelle les marges raciales restent hors champ. Rétrospectivement, cette absence de corps afro-américains dans « In the American West » peut être considérée comme un angle mort dans une œuvre par ailleurs magistrale. Les Afro-Américains, bien que peu nombreux dans les zones rurales photographiées, n’étaient pas totalement absents de l’Ouest américain, notamment dans des rôles de travailleurs agricoles ou dans des communautés marginalisées. En les excluant, Avedon contribue, peut-être involontairement, à renforcer une image monolithique de l’Ouest, dominée par des figures blanches. Cette critique s’inscrit dans un débat plus large sur la responsabilité des artistes à représenter la diversité d’une société. En traquant l’universel dans le particulier, Avedon omet de voir que l’universel est aussi dans la pluralité, dans ces corps noirs absents qui auraient pu enrichir son poème visuel.

Agrandissement : Illustration 7

Quarante ans après sa publication, « In the American West » conserve une actualité troublante. Dans un contexte où l’Amérique reste plus déchirée que jamais par des inégalités sociales et des récits concurrents sur son identité, les portraits d’Avedon résonnent comme un miroir réfléchissant une société qui continue d’ignorer ses marges. Les figures photographiées, que ce soit des serveuses, des sans-abris ou des ouvriers, pourraient être les contemporains d’une Amérique post-industrielle, confrontée aux crises économiques et identitaires. Il y a quarante ans, Avedon donnait à voir ceux que l’Amérique de Ronald Reagan préférait ignorer. Ceux sont les mêmes qui, malgré la rhétorique populiste, sont méprisés par Donald Trump aujourd’hui. Cette lecture politique, implicite dans le projet d’Avedon, est magnifiée par l’exposition, qui au-delà de montrer des images, les inscrit dans une réflexion sur la capacité de la photographie à révéler, interroger et réinventer. La question de la réception des portraits par les sujets eux-mêmes reste cependant en suspens. Avedon, en magnifiant leur dignité, les a-t-il véritablement rendus visibles, ou les a-t-il enfermés dans une esthétique qui, malgré sa puissance, risque de les réduire à des symboles ? Cette ambiguïté, inhérente au projet, n’est pas vraiment abordée dans l’exposition.

Agrandissement : Illustration 8

« Richard Avedon – In the American West » à la Fondation Henri Cartier-Bresson est une réussite éclatante, à la fois hommage à une œuvre majeure et invitation à en repenser les enjeux. Elle révèle un Richard Avedon au sommet de son art, capable de conjuguer rigueur formelle et profondeur humaine, tout en questionnant les mythes fondateurs de l’Amérique. La scénographie, fidèle à l’esprit du livre tout en dévoilant ses coulisses, permet de saisir la complexité d’un projet qui se situe entre documentaire et fiction, entre empathie et contrôle. « In the American West » est une « cartographie humaine » qui, par sa radicalité et sa beauté, oblige le visiteur à confronter l’Amérique réelle, celle des invisibles, tout en s’interrogeant sur le pouvoir de l’image à dire le monde.

Agrandissement : Illustration 9

« RICHARD AVEDON - IN THE AMERICAN WEST » - Commissariat : Clément Chéroux, Directeur, Fondation Henri Cartier-Bresson. Le célèbre ouvrage In the American West de Richard Avedon est publié pour la première fois en 1985 par la maison d’édition américaine Abrams. Pour son 40e anniversaire, Abrams réédite l’ouvrage dans son format original. Textes en anglais. Parution : septembre 2025.

Jusqu'au 12 octobre 2025.

Du mardi au dimanche de 11h à 19h.

Fondation Henri Cartier-Bresson

79, rue des Archives

75 003 Paris

Agrandissement : Illustration 10