Agrandissement : Illustration 1

L’actualité de la recherche en histoire de l’art est marquée par la création inédite du Répertoire des peintures germaniques dans les collections françaises (1370-1550)[1]. Celui-ci résulte de l’un des programmes de recherche de l’Institut national de l’art (INHA), ayant pour but de recenser, étudier et faire connaître les peintures germaniques du Moyen Âge et de la Renaissance conservées dans les collections publiques françaises. Dirigé par Isabelle Dubois-Brinkmann, conservatrice en chef du patrimoine, docteure en histoire de l’art et pensionnaire à l’INHA, avec la collaboration d’Aude Briau, doctorante en histoire de l’art (EPHE, PSL – Université d’Heidelberg) et chargée d’études et de recherches à l’INHA, il aura duré quatre années (2019-2023) et fait actuellement l’objet d’une triple exposition. Le musée des Beaux-Arts de Dijon, le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon et le musée Unterlinden de Colmar se sont en effet alliés pour proposer trois expositions qui n’en font qu’une, chacun présentant une sélection d’œuvres issues de ce corpus, soit un total de près de deux-cents œuvres sur les cinq-cents répertoriées. « Maitres et merveilles » aborde la période du XVème siècle à Dijon quand « Made in Germany » évoque la Renaissance à Besançon, et que « Couleur, gloire et beauté » traite de la peinture dans la région du Rhin supérieur au XVème et XVIème siècles à Colmar. Chacun des trois musées propose ainsi un axe en lien avec ses propres collections et les spécificités culturelles et historiques de son territoire. Accompagnées d’un catalogue commun, indispensable outil de référence sur la peinture germanique des années 1370 à 1550, elles donnent à voir au public les fruits d’un travail scientifique exigeant, souvent ingrat, mais nécessaire pour une meilleure connaissance de la richesse des collections muséales françaises. Les expositions apparaissent ainsi comme leurs meilleurs outils de médiation. Les œuvres retenues sont des peintures de petit et moyen formats, hors fresques et enluminures. La date de 1550 indique la limite de la période classique de la Renaissance, avant son basculement vers le maniérisme. La France n’a jamais développé de véritable politique d’acquisition nationale en ce qui concerne les peintures germaniques qui se trouvent donc dans les collections publiques un peu par hasard. La très grande majorité d’entre elles ont fait l’objet de donations ou de legs. Beaucoup d’œuvres ont été réattribuées à l’occasion de cette campagne d’inventaire nationale, le projet étant adoubé par un comité scientifique dans lequel siègent les plus éminents spécialistes de la période. Vingt-huit auteurs des notices sont issus des territoires germanophones.

Agrandissement : Illustration 2

Les esthétiques des écoles nordiques n’ont intéressé les collectionneurs français que tardivement. La peinture germanique se fait connaitre en France à partir du début du XIXème siècle, la sécularisation des couvents et des églises dans les régions germaniques occupées par les Français à cette époque ayant mis sur le marché de nombreuses œuvres d’art. Certains antiquaires n’ont pas hésité à séparer les volets de retables[2], les informations sur l’origine de ces peintures fragmentaires se perdant au fil des ventes. Cette connaissance perdure jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. L’exposition « Des maîtres de Cologne à Albrecht Dürer »,organisée au musée de l’Orangerie à Paris en 1950 et dont le commissariat franco-allemand est assuré par Kurt Martin[3] et Germain Bazin[4], apparait comme une importante entreprise de réconciliation entre les deux pays. Le catalogue d’exposition nous apprend que « les nombreux prêts de musées allemands offrent un panorama de la peinture allemande du 14e siècle, peu présente dans les collections du musée du Louvre[5] ».Mais cette exposition prometteuse n’a pas eu de suite. Pire, on assiste à un effacement de la mémoire au profit du tropisme italien. Il est vrai que la peinture germanique peut se montrer expressive jusqu’à l’outrance, ce qui a pu choquer.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

« Couleur, gloire et beauté »

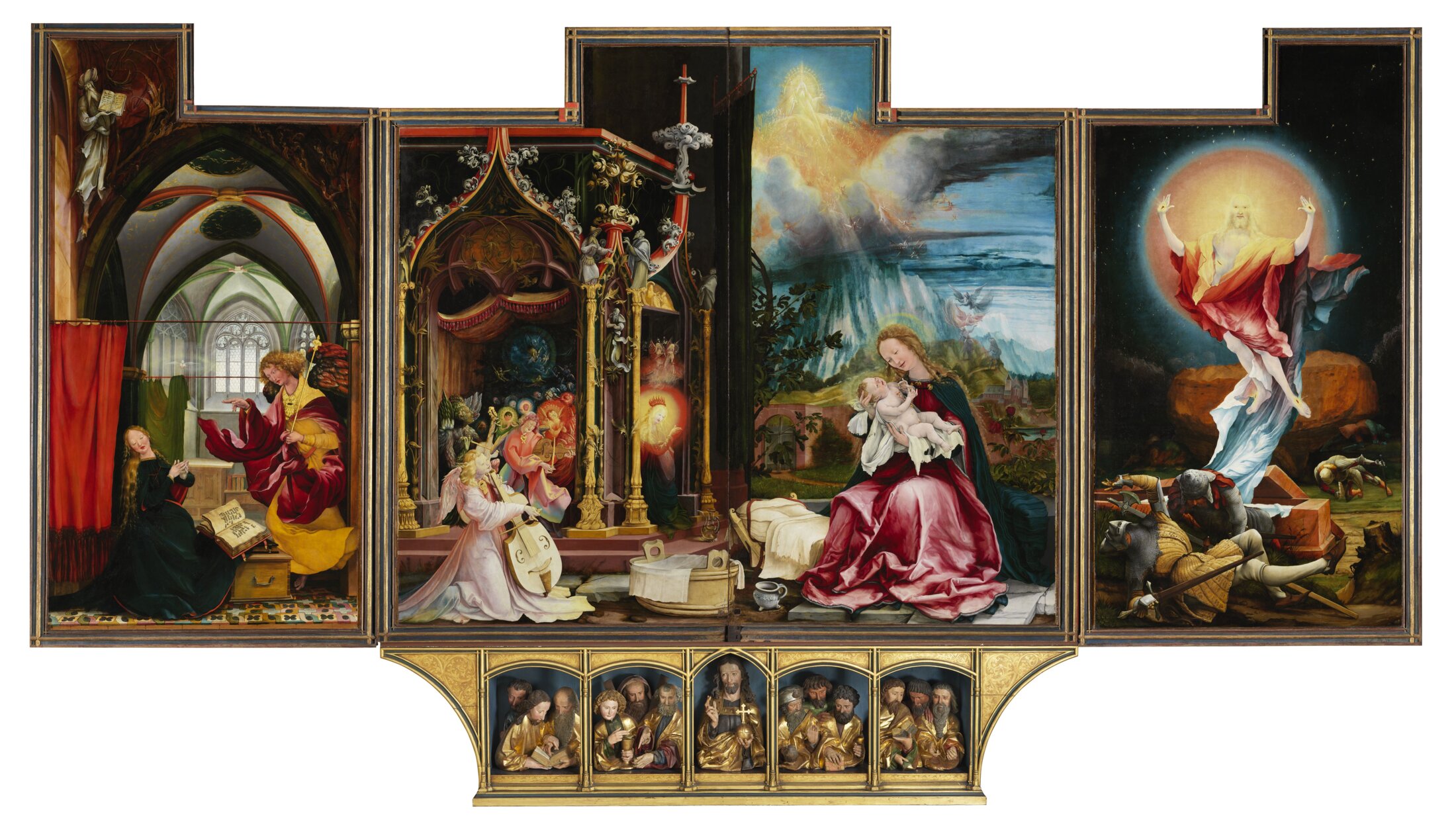

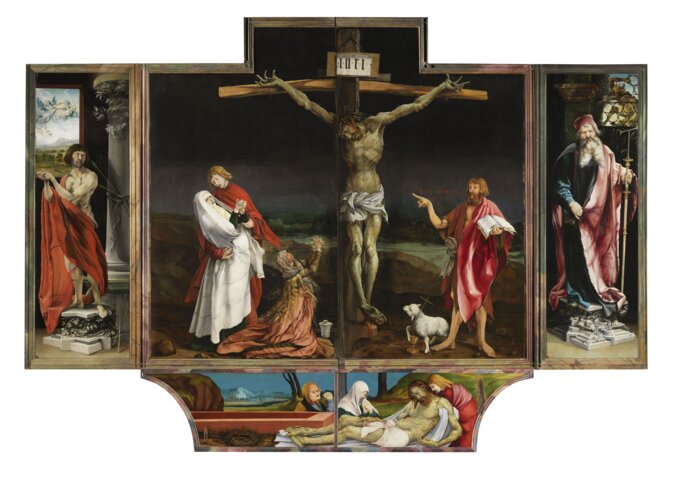

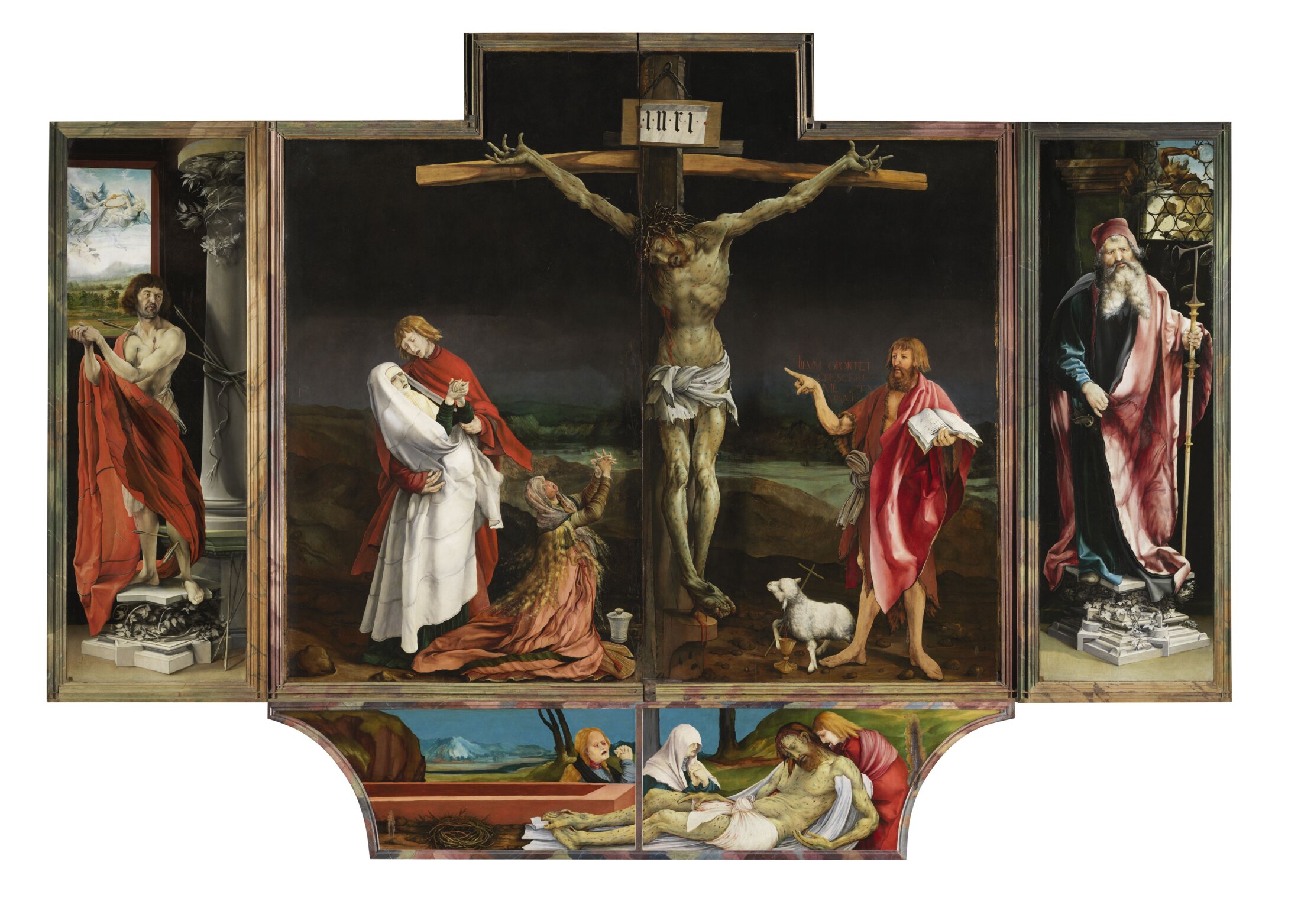

Première exposition d’art ancien présentée au musée Unterlinden de Colmar depuis 2008, celle-ci se distingue par sa délimitation au territoire géographique du Rhin supérieur, se situant de part et d’autre du Rhin, des Vosges à la Forêt Noire, et de Strasbourg au Nord à Bâle au Sud. Elle répond ainsi à la spécificité de la collection de peintures anciennes du musée en provenance pour l’essentiel de l’art à Colmar dans les derniers siècles du Moyen-Âge et comprenant des ensembles exceptionnels parmi lesquels le célèbre « Retable d’Issenheim ». Elle est également la seule à présenter des œuvres d’églises restaurées pour l’occasion. Une soixantaine de pièces, dont certaines sont attribuées à des artistes renommés comme Martin Schongauer ou Hans Baldung Grien, composent l’exposition dont le titre même est une référence assumée à un fameux soap opera américain aux personnages foisonnants et aux intrigues alambiquées, traçant un parallèle avec la redécouverte de l’histoire de ces régions où les jeux d’alliances, les sinuosités politiques, les conflits plaçaient au hasard des territoires sous le joug de tel ou tel monarque. Une exposition estivale accueille un public à dominance familiale qu’un sujet supposément aride pourrait rebuter. Son titre décalé la rend un peu plus ludique. Le volet colmarien comporte deux nouvelles attributions formulées à la faveur du programme de recherche. Il s’attache à répondre aux questions des visiteurs d’aujourd’hui à propos de ces œuvres aux esthétiques si particulières. La forte visée pédagogique de l’exposition constitue une porte d’entrée idéale à celles de Dijon et Besançon.

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

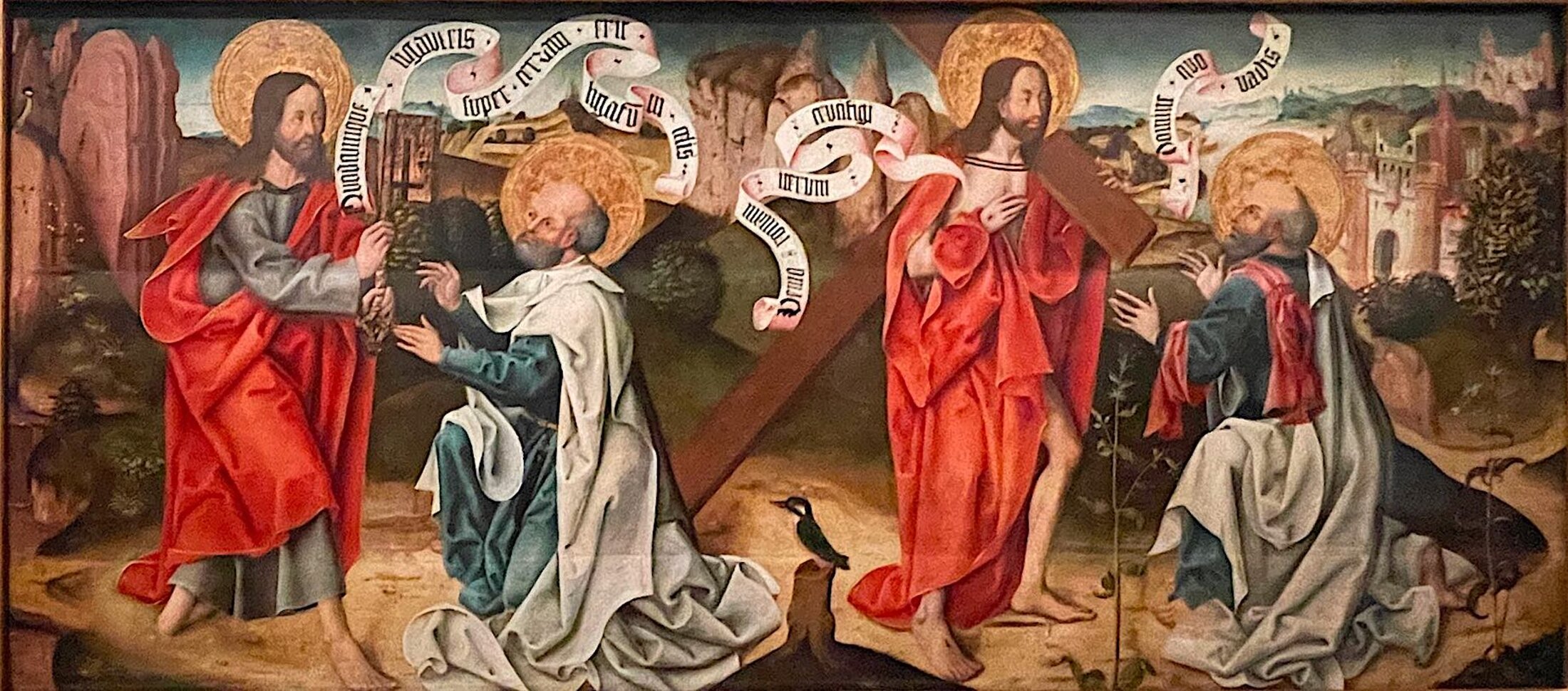

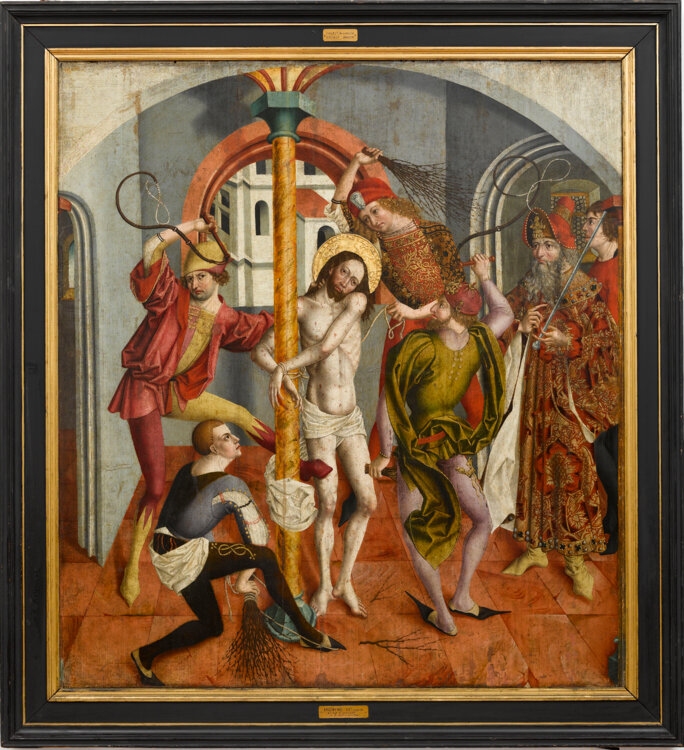

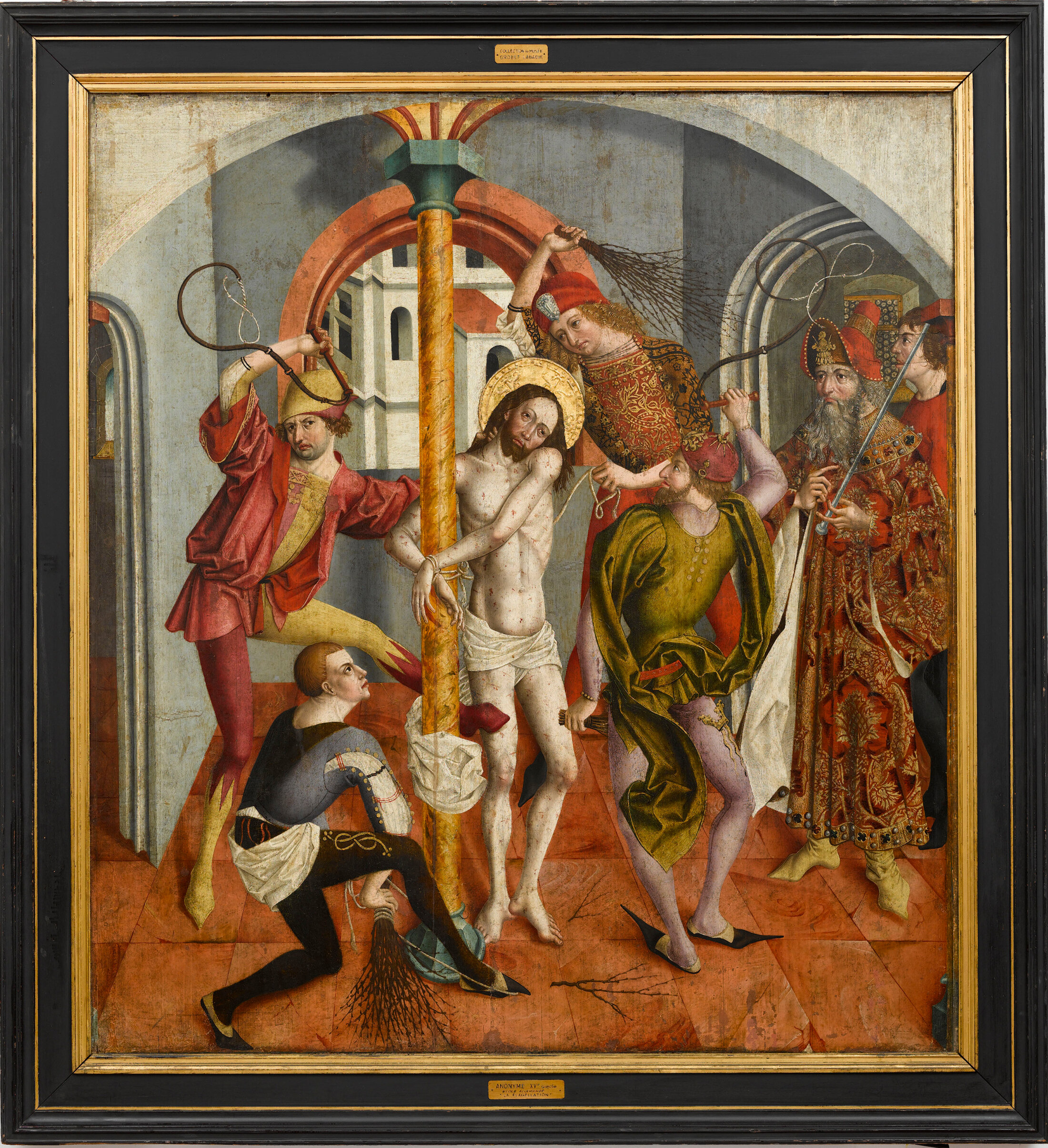

Le parcours livre des clefs de compréhension, à commencer par les modalités de création et de restauration des œuvres. Les matériaux utilisés et les techniques employées sont expliqués par la présentation de deux panneaux de retable : « Les Deux rencontres du Christ et de saint Pierre » (église Saint-Michel, Weyersheim), sur lequel est explicité l’ensemble du processus de création, du choix de l’essence de bois à la préparation du panneau, de la constitution de la couche picturale à l’application de l’or ; et Le Martyre d’un saint (Musée Unterlinden, Colmar), présenté après nettoyage et avant retouche, pour évoquer la question de la restauration et les éléments qu’elle a livré quant à l’identification de la peinture et son appartenance à un retable. Le bois est un support extrêmement précieux au Moyen-Âge. La restauration du « Retable de la vie de la Vierge » (vers 1480) a débuté en 2014. Les deux conservatrices-restauratrices l’achèveront devant les visiteurs pendant la durée de l’exposition, ce qui permettra de se familiariser avec les techniques spécifiques utilisées pour la restauration des peintures anciennes sur bois. Sur la tribune de la chapelle est proposé un focus sur la restauration du « Retable d’Issenheim » (2018-2022) qui a aidé à une meilleure compréhension des admirables panneaux peints.

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

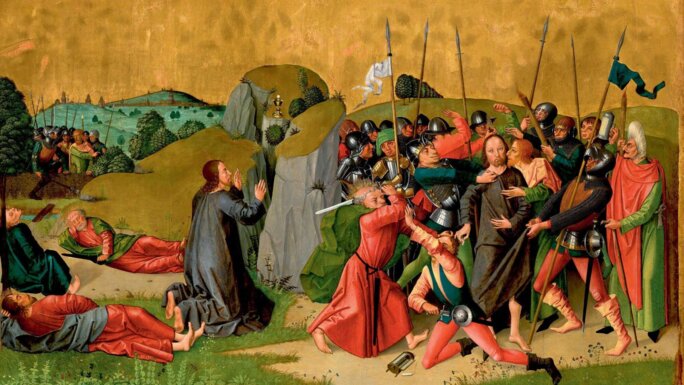

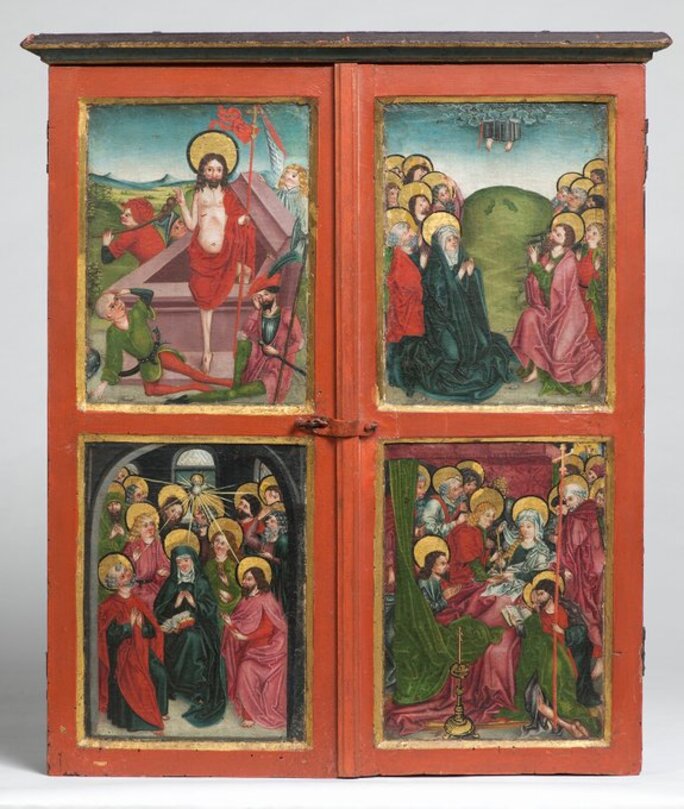

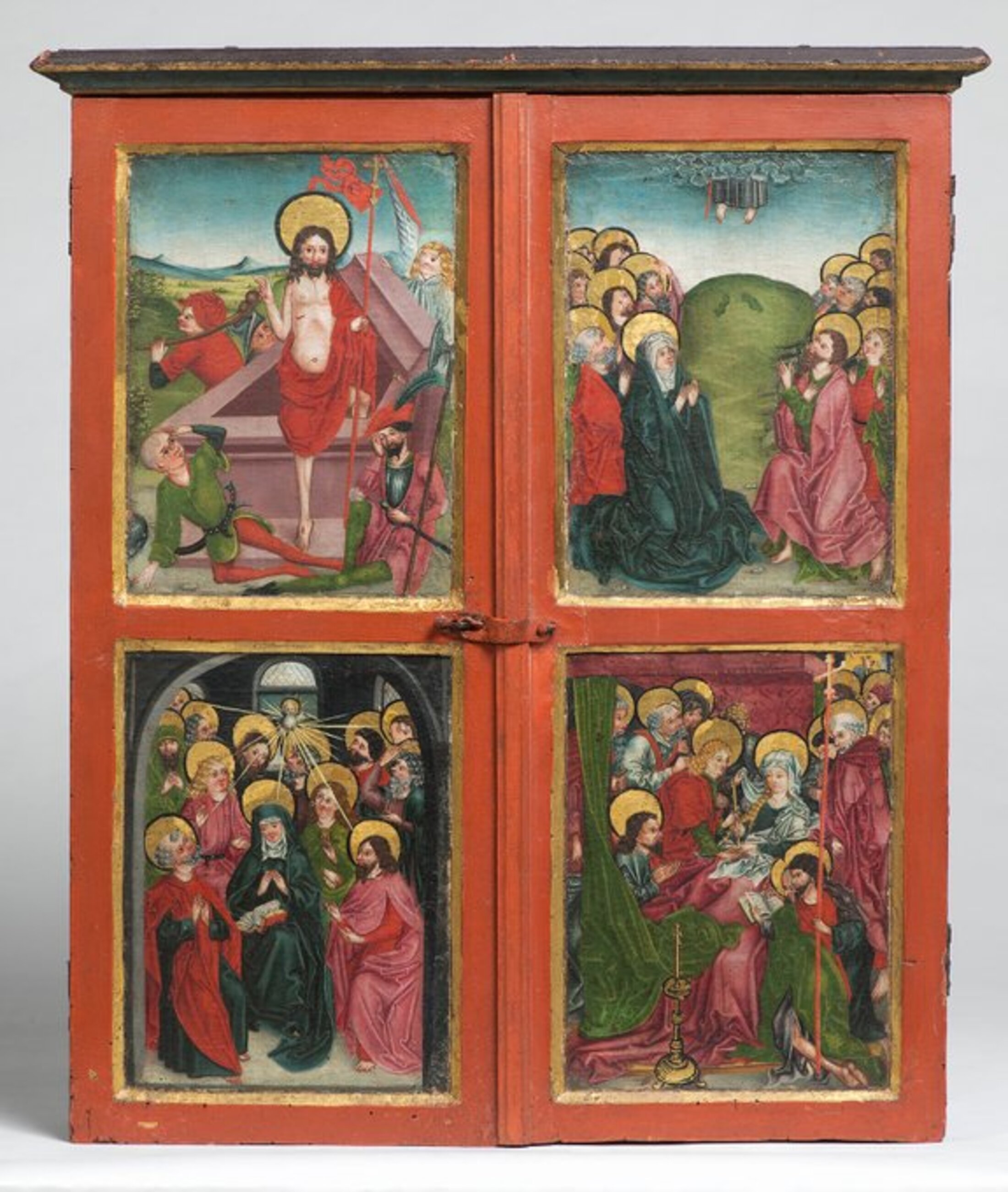

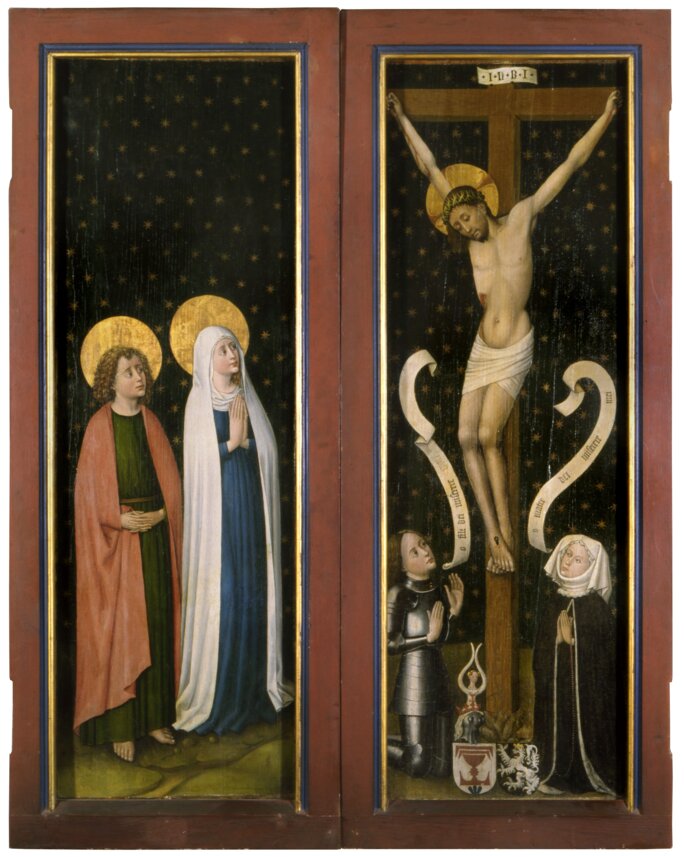

La salle suivante est consacrée aux différentes fonctions et usages des peintures, très majoritairement religieuses, et se présentant sous la forme de grands retables dans les églises mais aussi de petits formats qui témoignent de la dévotion privée dans les monastères et chez les laïcs. Pour les premiers, c’est qui est frappant c’est l’importance du rôle des images : un retable est toujours doté d’images et souvent d’images complexes, reflétant, en les amplifiants, les significations de la liturgie. Le retable contribue à la mise en scène des cérémonies religieuses. Son décor a une fonction à la fois esthétique, religieuse et éducative. Dans les régions germaniques, les retables prennent la forme de paires de volets peints qui s’ouvrent et se ferment sur une caisse contenant généralement des sculptures. Ils deviennent de plus en plus imposants à partir de 1450. Les décors se font de plus en plus complexes, à l’image du « Retable de la Passion du Christ » de Caspar Isenmann (musée Unterlinden). « Le Retable de la vie de la Vierge »(Luemschwiller, Église Saint-Christophe) fait, quant à lui, figure d’exception. Il est en effet l’un des très rares retables encore complets de nos jours. Sa caisse abrite trois statues : une Vierge à l’Enfant flanquée de sainte Barbe et sainte Catherine, quand des scènes de la vie de la Vierge ornent ses volets fixes et les faces externes de ses volets mobiles. Les autels privés, destinés aux foyers, se présentent sous la forme d’œuvres de dévotion privées ou de petits retables miniatures. Ces derniers ont plus facilement échappé aux destructions étant donné le provenance domestique et leur petite taille, à l’image du « Retable de la Vie de la Vierge », (Colmar, musée Unterlinden). La plupart des œuvres exposées sont donc des fragments de retables démembrés. À la fin du Moyen Age, la religion joue un rôle encore très important dans les représentations artistiques. Le Christ, la Vierge et les saints servent d’intermédiaires entre les fidèles et Dieu. Des images peintes sans l’intermédiaire de l’Église, de petit format, aux sujets relativement simples, viennent supporter cette nouvelle forme de dévotion plus personnelle. Deux petits manuscrits illustrent également les dévotions privées, livres de prières qui laissaient de la place pour les enluminures.

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11

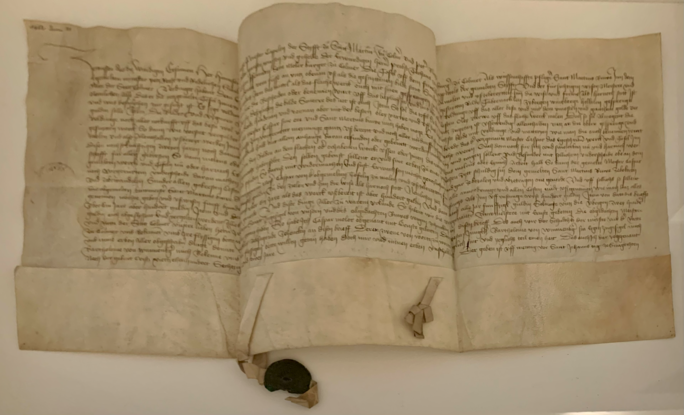

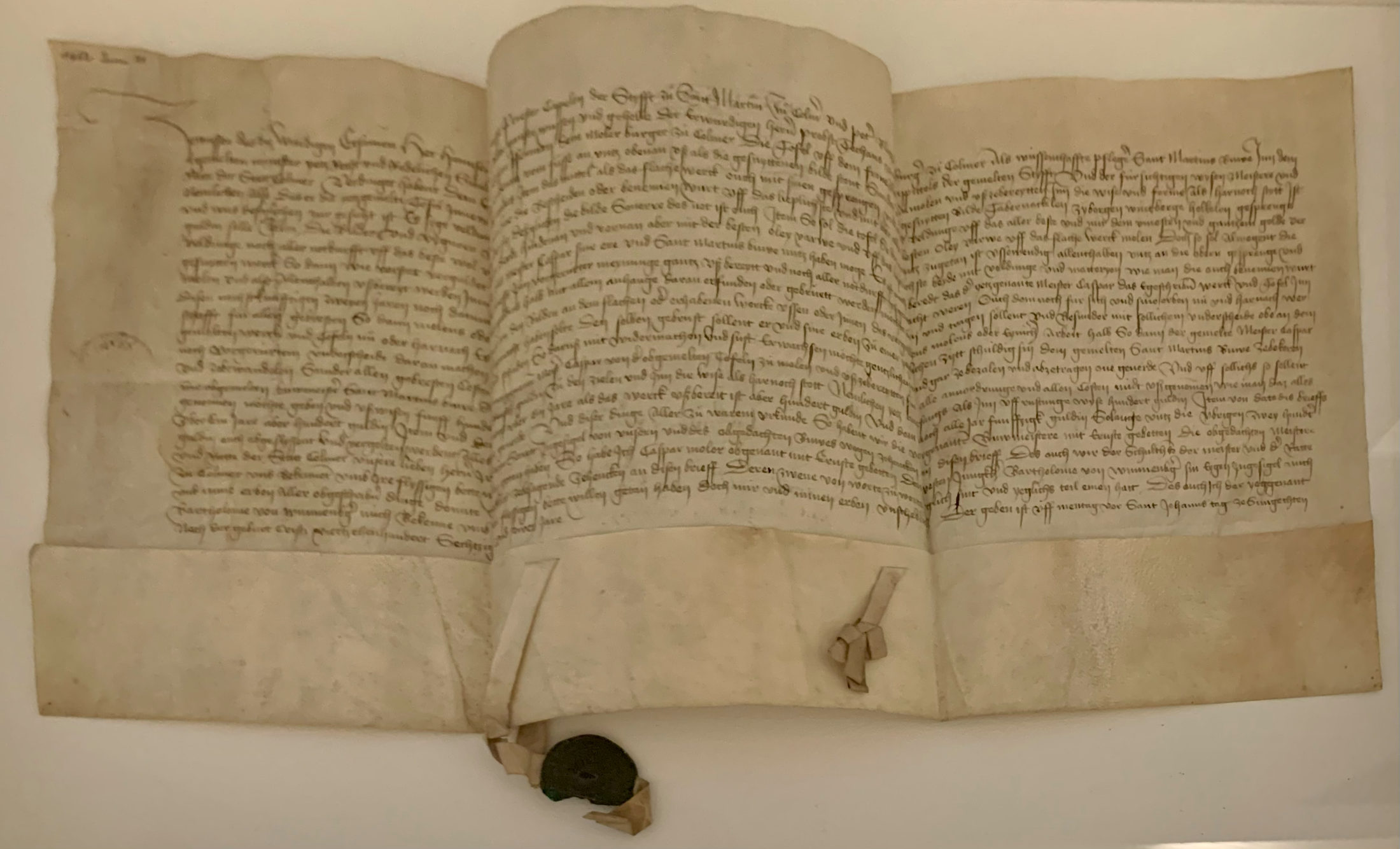

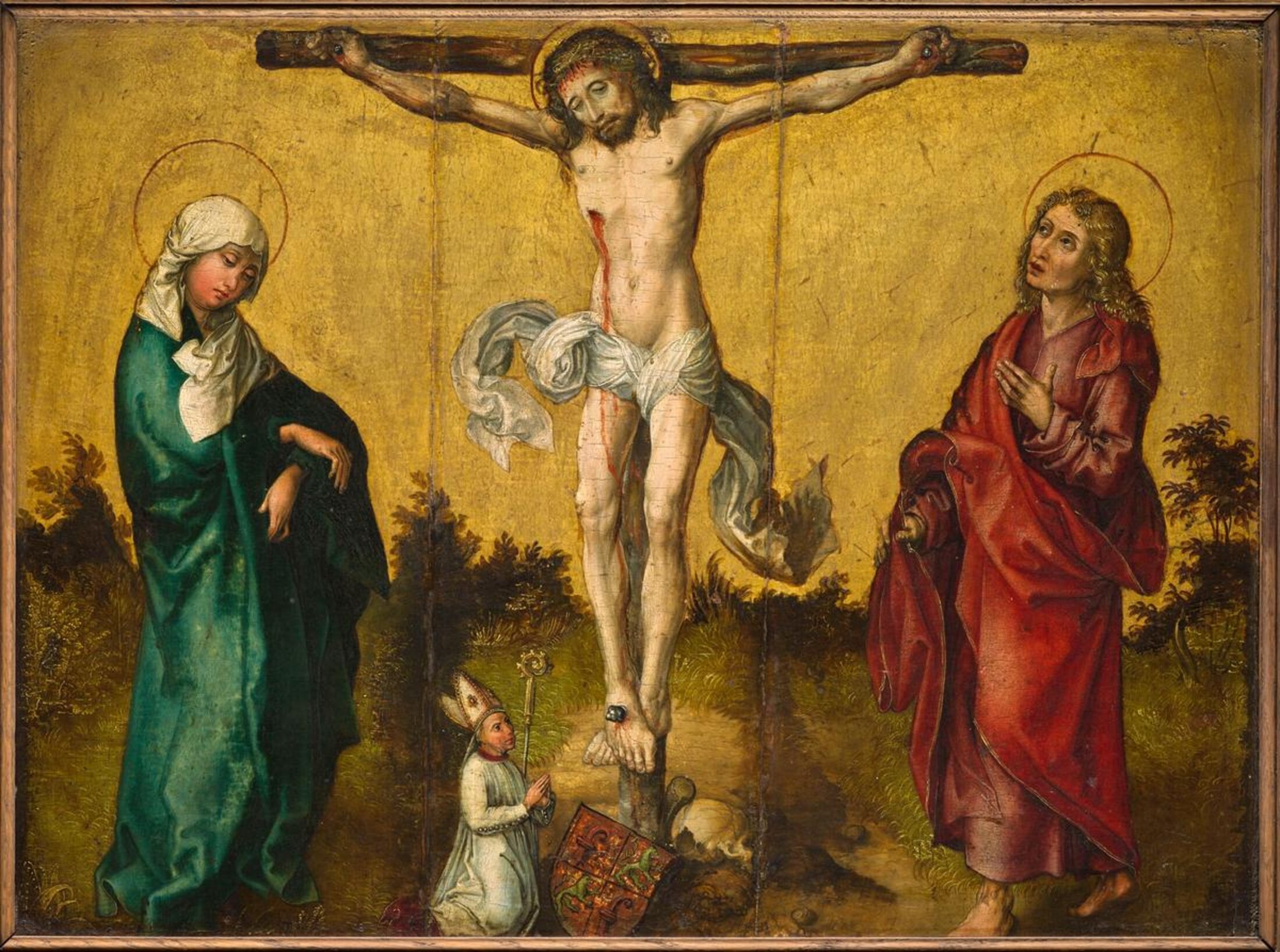

L’exposition interroge ensuite les différents acteurs de la création d’un retable et leurs ateliers respectifs. Différents corps de métiers – peintres, sculpteurs, huchiers autrement dit menuisiers –, sont conduits à collaborer pour réaliser ces ensembles. Elle explore la nature des relations avec leurs commanditaires qui jouent un rôle essentiel, à l’origine des œuvres dans lesquelles ils sont bien souvent représentés. À ce titre, l’existence d’un contrat de commande, daté de 1462, entre l’artiste Caspar Isenmannn et les représentants de la collégiale Saint-Martin de Colmar pour le « Retable de la Passion du Christ », fait assez rare dans la région du Rhin supérieur à la fin du Moyen Âge pour être souligné, permet de documenter avec précision les circonstances de cette commande. Les contrats mentionnent en outre le ou les maître(s) d’ouvrage et le nom du ou des artiste(s) sollicité(s). Ils sont donc précieux pour confirmer ou révéler des attributions jusque-là supposées ou inconnues. À l’époque médiévale, on ne produit pas une œuvre sans commande. L’individu émergera de plus en plus à partir du XIVème siècle. Par ailleurs, à partir des années 1400, il est fréquent que les commanditaires se fassent représenter sur les œuvres qu’ils font réaliser pour des institutions religieuses, pensant en tirer des bénéfices, spirituels (faveur divine), sociaux (supplément de prestige), ou mémoriels. L’œuvre la plus ancienne de l’exposition montrant des commanditaires est datée de 1420. Ils sont représentés agenouillés et à une échelle plus petite que le protagoniste. Déclencher l’émotion de manière très explicite.

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

Une quarantaine d’œuvres viennent illustrer la dynamique artistique de la production picturale dans le Rhin supérieur entre 1450 et 1540. Quatre centres de production : Strasbourg, Bâle, Colmar et Fribourg, concentrent les principaux ateliers de peintres qui travaillent tout d’abord pour une clientèle locale. Si cela atteste d’une forte demande dans la région, un certain conservatisme est palpable dans les propositions, sans doute pour répondre aux goûts des commanditaires. Vers 1450-1460, la production peinte témoigne d’une forte permanence des formules iconographiques et des modes de représentations. Les premières recherches sur le rendu naturaliste des volumes des corps et des drapés ainsi que la matérialité des éléments sont encore timides. Des tempéraments artistiques se dégagent, entre douceur et expressivité, tirant parfois vers la caricature.

Agrandissement : Illustration 16

Certaines personnalités émergent : Le Maître de Rheinfelden à Bâle, Jost Haller à Strasbourg, Caspar Isenmann à Colmar, réalisent des œuvres narratives avec un sens du détail et de l’expressivité. À partir de 1470, le graveur et peintre originaire de Colmar, Martin Schongauer (v. 1450-1491) propose de faire une synthèse inédite entre innovation flamande et tradition picturale locale. Les attitudes délicates et les expressions douces de ses figures, héritées des peintres locaux de la génération précédente, marquent le caractère divin des protagonistes qu’il sait parfaitement mettre en volume et positionner de manière réaliste, dans un espace unifié et des compositions complexes, offrant ainsi des scènes très efficaces qui séduisent des commanditaires locaux importants. Schongauer influencera durablement de nombreux artistes dans la région mais aussi au-delà, à la faveur de la diffusion de ses très nombreuses gravures. Vers 1500-1540, le peintre Hans Baldung Grien, basé à Strasbourg et aussi actif à Fribourg-en-Brisgau, fait coexister les sujets de tradition médiévale et l’ouverture à des thèmes novateurs et des nouvelles formes. Maîtrisant l’art du portrait et du paysage, il a aussi une bonne connaissance du maniérisme italien, nouvelle façon de peintre qui apparait entre 1515 et 1520, et qui va rapidement gagner l’Europe entière. Elle affiche l’artificialité de l’art en poussant parfois à l’absurde la maitrise de l’anatomie. Hans Baldung Grien se convertit au protestantisme en 1529. Strasbourg, devenue protestante en 1520, ordonne le retrait des images des églises et des couvents en 1530. Pour continuer à travailler et satisfaire ses commanditaires, Baldung se tourne vers les sujets profanes et les portraits sans pour autant renoncer à réaliser des tableaux de dévotion privée. Sa peinture, fougueuse et violente, fait écho aux inquiétudes de son temps.

Agrandissement : Illustration 17

Agrandissement : Illustration 18

« Maîtres et merveilles »

Le XVème siècle constitue donc un moment de basculement important dans les arts. Dans le nord, des foyers artisanaux émergent et des individualités artistiques s’affirment, la circulation des hommes s’accentue, et avec elle, celles des œuvres. Les territoires situés sur le Saint Empire romain germanique – constitué d’une myriade de principautés – vont être le lieu d’une intense activité créatrice. Le musée des Beaux-Arts de Dijon rend visible une partie de cette histoire par le biais des peintures, point fort de ses collections. Le parcours, thématique, propose une lecture qui aide à la compréhension de la place de ces œuvres à la fin du Moyen Age.

Agrandissement : Illustration 19

Entre 1380 et 1430, la création artistique en l’Europe occidentale et centrale est marquée par une unité de langage artistique désignée depuis le XIXème siècle sous le vocable de « gothique international ». Nommé « weicher Stil » (style doux) en Allemagne, il se caractérise par des coloris chatoyants, une sinuosité des lignes, une élégance des figures, un raffinement ornemental et un goût du détail familier, à l’image de la « Vierge à l’écritoire » (Autriche, v. 1420) du musée du Louvre, à l’iconographie rarissime. Cette communauté de styles est favorisée par le commerce des œuvres, la circulation des modèles et la mobilité des artistes. Dans plusieurs foyers et grands chantiers européens travaillent ensemble des artistes flamands, ibériques, français, allemands, bohémiens ou italiens. La plupart des peintures conservées sont des fragments de tableaux d’autel démembrés et coupés de leur contexte d’origine, comme le montre le « Saint Jérôme et saint Christophe avec donateurs » (Suisse, 1516, musée des Beaux-Arts de Dijon), figurés sur les volets externes d’un retable dont les panneaux internes sont conservés à Düsseldorf[6], ce qui rend leur compréhension compliquée, parfois impossible, alors qu’elles avaient un usage précis dans la société médiévale : susciter l’émotion, éveiller la terreur, inspirer le repentir. Par les moyens les plus naïfs aux plus brutaux, elles guident les fidèles dans leur dévotion. À cette époque, les commandes émanent toujours des religieux ou des princes, mais les corporations de métiers, les confréries ou les citoyens enrichis deviennent des acteurs de plus en plus actifs. La production de retables, déjà importante, se développe davantage. Ceux-ci bénéficient de la place croissante de l’image dans les pratiques de dévotion.

Agrandissement : Illustration 20

Agrandissement : Illustration 21

Des objets de petit format, destinés à un usage domestique ou transportés en voyage, font leur apparition sous l’impulsion du mouvement de la Devotio moderna[7], qui encourage une piété plus personnelle, à l’instar du « Christ au jardin des Oliviers » (v. 1425-1435) du Maître du Panneau votif de Saint-Lambert, dont les petites dimensions trahissent un usage de dévotion privée, ou de « La Vierge de douleurs » qui était non identifiée lors de son acquisition par le musée Jacquemart-André en 1926. L’étude scientifique menée en 2021 a permis de résoudre les questionnements portant sur la datation, estimée depuis vers 1485. La fonction même du tableau questionne : œuvre de dévotion privée ou élément de la prédelle provenant d’un retable d’église ? Le panneau de la Vierge est sans doute dans son format d’origine, présentant des dimensions, des techniques et un style proche d’un Christ exposé à Vienne et présenté dans l’exposition pour une première mise en regard qui permet de supposer que les deux peintures proviennent du même atelier, peut-être même qu’elles ont été conçues en pendants. Elles s’inscrivent dans le courant de la peinture franconienne de la fin du XVème siècle. Tableaux votifs et épitaphes parent les murs et piliers d’églises, conservant la mémoire des morts. Outil privilégié de la prière, l’image va contribuer à ce rapport direct et émotionnel avec le sacré qu’encouragent les pratiques de dévotion, en développant un goût pour la narration, l’anecdote, le détail familier et l’expression, particulièrement sensible dans la peinture germanique. La vie du Christ, notamment les épisodes de la Passion, et le culte des saints, aux rôles de protecteur et d’intercesseur, sont à la source d’innombrables images.

Agrandissement : Illustration 22

À la fois lieu de création, de collaboration, de formation et de commerce, l’atelier d’un artisan de la cité prend habituellement la forme d’une « boutique » dans laquelle sont exposées les œuvres réalisées dans l’arrière-salle. La peinture sur panneaux de bois nécessite un apprentissage de plusieurs années chez un maître qui marque de son style les œuvres qui sortent de son atelier, style qui se fond avec la reprise de modèles circulant via des gravures[8], à l’exemple de l’homme en vert dans « La Flagellation » (v. 1490) de l’Atelier du Maître d’Attel, tiré d’une gravure de Martin Schongauer. Signer une création reste exceptionnel avant le XVIème siècle, ce qui explique que l’identité de la plupart de ces artistes n’est pas parvenue jusqu’à nous. L’analyse stylistique des œuvres reste alors le meilleur moyen pour permettre la formulation d’hypothèses sur leur auteur. Le regroupement d’œuvres par comparaison de style à donner lieu à l’attribution de noms de convention à des maîtres encore non identifiés. Chêne au nord, tilleul au sud, sapin ou épicéa dans les régions montagneuses de l’empire, en ce qui concerne les peintures sur bois[9], la connaissance de l’essence utilisée procure un indice précieux sur le lieu de production de l’œuvre car l’artiste se fournit localement en général.

Agrandissement : Illustration 23

Le début des années 1430 dans les Pays-Bas du Sud est marqué par l’introduction d’une rupture de la représentation du réel. Le Maître de Flemalle, Jan Van Eyck et, à la génération suivante, Rogier van der Weyden, transcrivent une nouvelle vision du monde à la faveur de l’usage savant de l’huile comme liant et de l’observation méticuleuse des détails, et vont inspirer des artistes actifs à Strasbourg, à Bâle comme Konrad Witz à l’image « L’Empereur Auguste et la sibylle de Tibur », destiné à orner le maitre-autel de l’église saint Léonard de Bâle, ou Cologne comme Stephan Lochner, restituant des volumes, des textures et des espaces profonds, imitant des phénomènes optiques tels que la brillance ou la transparence, de leur palette de tons précieux et contrastés. Les artistes germaniques, situés dans une zone au carrefour des Pays-Bas et de l’Italie, s’intéressent aux nouveaux dispositifs visuels faisant évoluer la représentation du réel, à l’instar de la perspective qui, au XVème siècle, creuse les intérieurs, tandis que le dégradé progressif des couleurs dans l’arrière-plan restitue l’illusion de la profondeur.

Agrandissement : Illustration 24

« Made in Germany »

Dernière étape de ce tour d’horizon de la peinture germanique dans les collections publiques françaises, le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon aborde, avec l’exposition « Made in Germany » la période de la Renaissance, en lien avec ses collections. L’histoire de la Franche-Comté est marquée en effet par son rattachement au Saint-Empire du XIème au XIIIème siècles, puis de 1493 à 1678, ce qui explique que Besançon conserve un ensemble d’œuvres significatives tant pour la peinture que pour les arts graphiques à la faveur de donations faites à la ville. L’exposition s’intéresse aux notions de frontières tant géographiques que symboliques, entre les sphères privées, publiques et religieuses. Aux œuvres de grands maitres se mêlent celles, anonymes, gardant encore le secret sur leur identité. Tous néanmoins travaillaient en ateliers et faisaient partie de corporations. Riche de soixante-dix pièces, l’exposition bisontine met en avant l’ensemble exceptionnel des cinq peintures de Lucas Cranach (1472-1553), chefs-d’œuvre du musée léguées par le peintre Jean Gigoux (1806-1894)[10] à sa ville natale : l’occasion pour les habitués de les découvrir dans un nouvel accrochage inédit et enrichi.

Agrandissement : Illustration 25

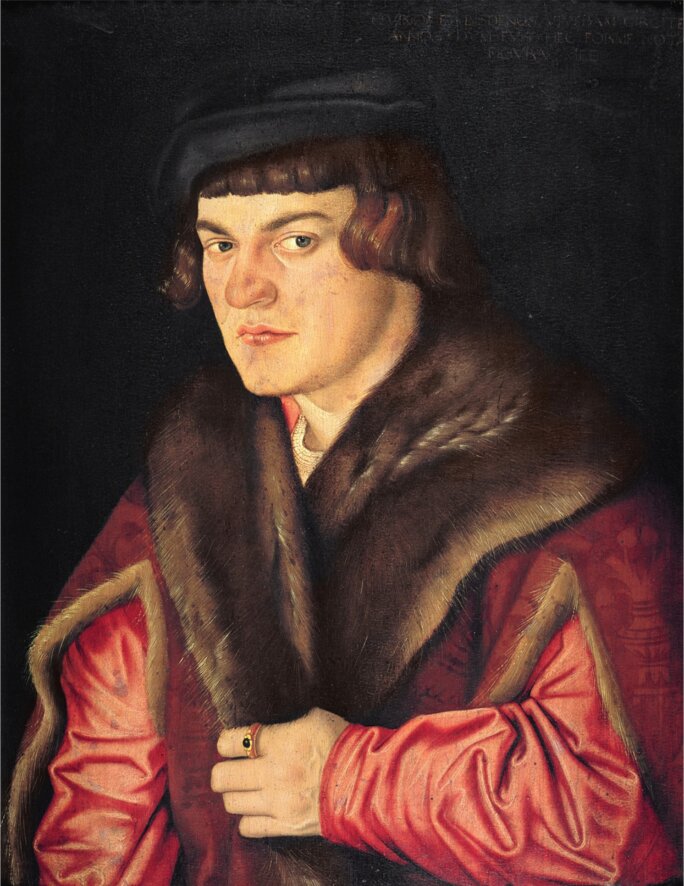

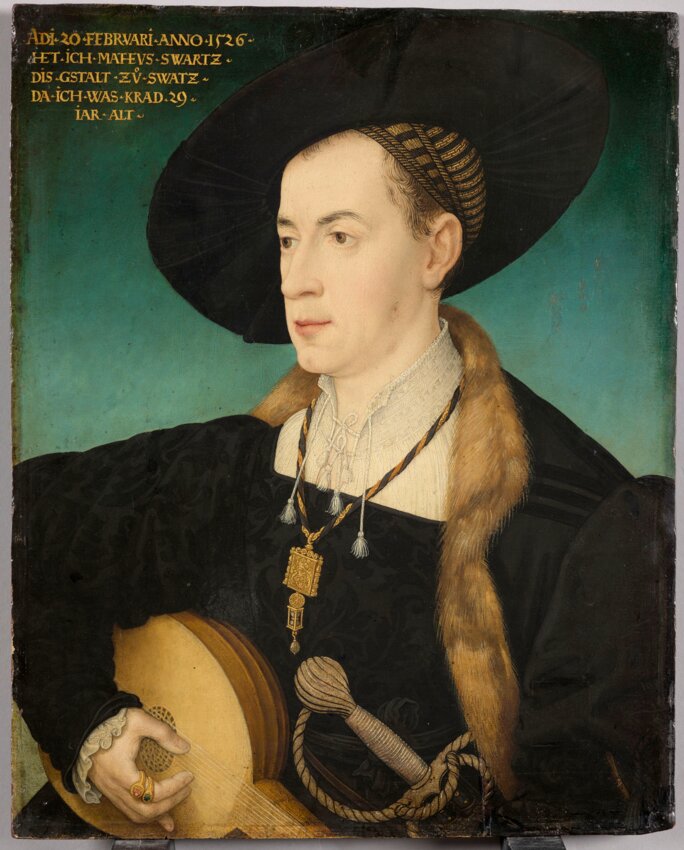

L’exposition s’articule autour de quatre sections, à commencer par le portrait qui va évoluer au XVIème siècle en Europe du Nord. Sous la triple influence de la peinture italienne, flamande et néerlandaise, et en lien avec l’humanisme naissant, il se fait à la fois symbolique et intime. Hommes, femmes ou enfants, les gestes et les expressions apparaissent plus naturels tandis que bijoux, parures et coiffes restent les marqueurs du rang social. La section s’organise autour du « Portrait de Matthaüs Schwartz » chef-d’œuvre de raffinement de Hans Maler (v. 1480-v. 1529) conservé au musée du Louvre. L’homme, travaillant pour un riche marchand d’Augsbourg, est aujourd’hui connu comme l’auteur d’un des tous premiers livres de mode au monde. Une seconde section s’intéresse à la définition même de peinture religieuse de la Renaissance dans les pays du Nord-Est de l’Europe qui se pense en termes de rupture et de continuité avec le Moyen Age, dans un contexte de réforme protestante. Les représentations traditionnelles se muent en un expressionisme débridé. Certaines iconographies relèvent de thèmes méridionaux tandis que d’autres reflètent une dévotion toute germanique. Les peintures, qu’elles soient issues de églises ou de la sphère de dévotion privée, témoignent par la préciosité de l’importance de la foi dans la vie quotidienne du XVIème siècle.

Agrandissement : Illustration 26

Agrandissement : Illustration 27

Agrandissement : Illustration 28

Parmi les peintres les plus célèbres de la Renaissance germanique, Lucas Cranach l’Ancien est le plus représenté dans les collections publiques françaises. Au vu des mille tableaux qui lui sont attribués, c’est aussi le plus productif ! Si l’on ne connait pas ses origines, ni sa formation – on sait qu’il est né un an avant Albrecht Dürer à Kronach en Franconie –, il se différencie néanmoins d’Holbein, Altdorfer et des autres, en devenant à trente-cinq ans peintre de cour, au service de l’électeur de Saxe Frédéric III le Sage, à Wittenberg. C’est un poste important qui garantit à Cranach des ressources financières et de nombreuses commandes. Il travaille en atelier, ce qui est normal pour l’époque, avec des collaborateurs dont ses deux fils, Lucas le Jeune et Hans. Il développe une logique commerciale affirmée, notamment en matière de nus féminins, dont les représentations se standardisent et se déclinent en variantes qui nourrissent le marché. S’appuyant sur les cinq peintures conservées au sein de ses collections – la seconde plus large en France après le musée du Louvre – la troisième section lui est consacrée. En plus d’être un grand portraitiste, Cranach est aussi un remarquable coloriste comme en témoigne le « Portrait de Marie ou Marguerite de Saxe » daté de 1534 et conservé à Lyon.

Agrandissement : Illustration 29

Agrandissement : Illustration 30

Agrandissement : Illustration 31

Agrandissement : Illustration 32

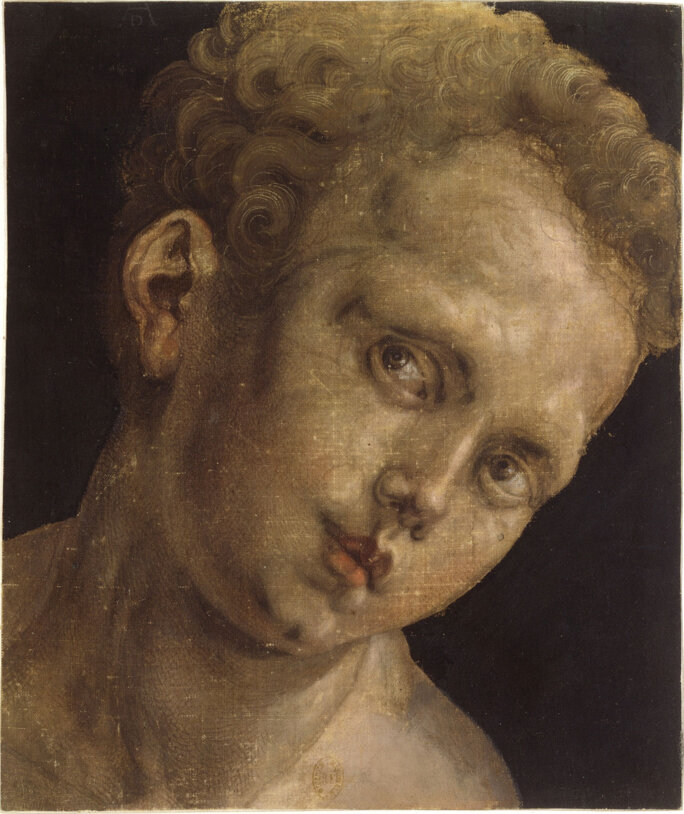

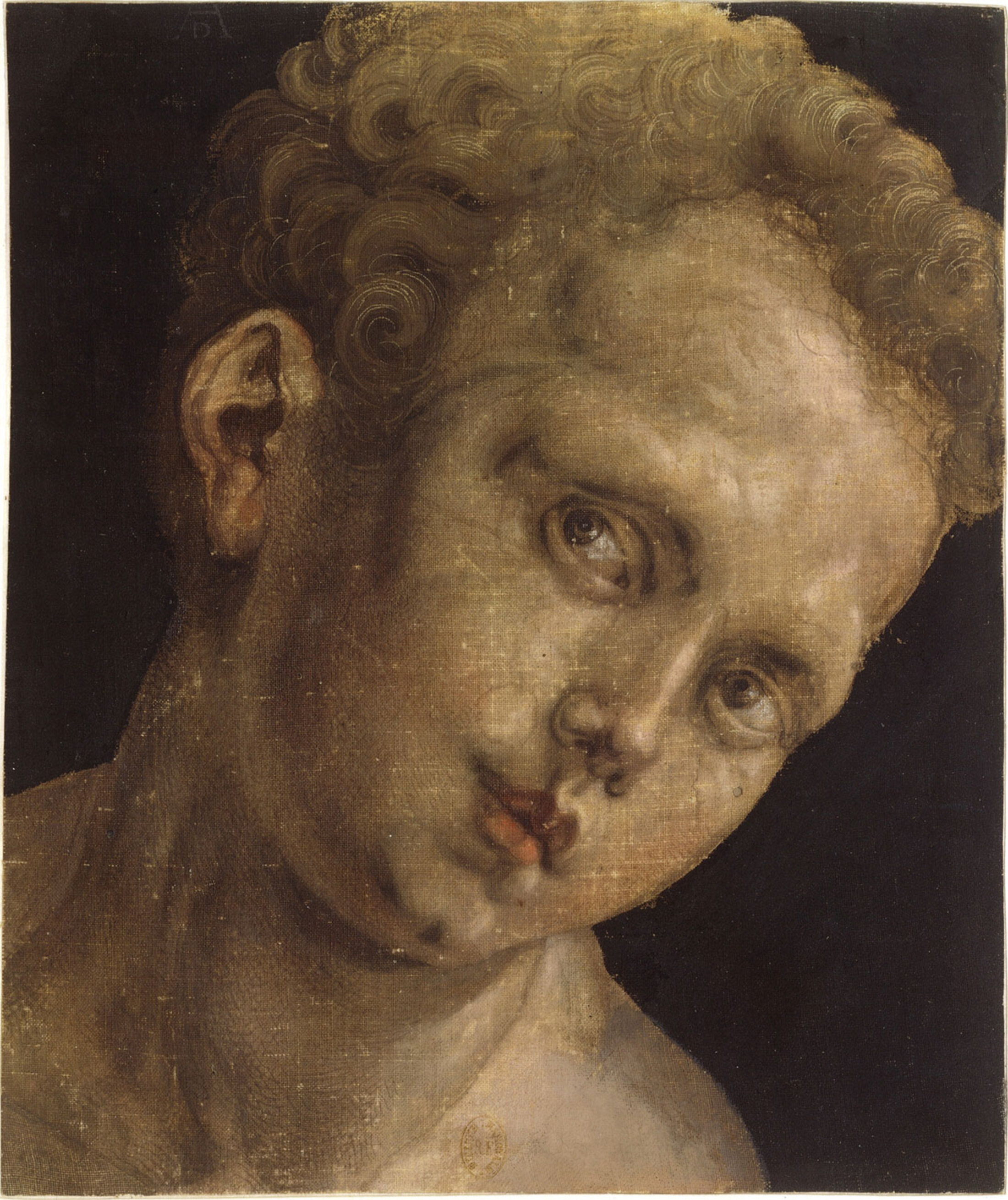

Enfin, une quatrième section est consacrée à l’autre grand artiste de la Renaissance germanique, Albrecht Dürer (1471-1528), dont on peut même affirmer qu’il en est l’icône internationale. Trois peintures, soit la moitié de celles conservées sur le territoire hexagonal, sont présentées ici. Elles relèvent toutes de la technique de tüchlein[11], tout à fait typique de la peinture allemande. Cette dernière section va au-delà de Dürer lui-même pour s’intéresser à son aura sur la production picturale germanique. Bien plus que ses peintures, ce sont ses estampes qui vont inspirer la composition ou les figures de nombreuses œuvres dès le début du XVIème siècle, soit pratiquement immédiatement après leur création. L’influence de Dürer va être considérable et ne connaitra pas d’interruption dans l’histoire de l’art, avec tout de même un pic autour de 1600, nommé par les spécialistes la « Dürer Renaissance », et bien entendu, la fabrication de nombreux faux, rançon de la gloire. Pour prolonger l’exposition, un accrochage de dessins germaniques du XVème et XVIèmesiècles issus du cabinet d’arts graphiques du musée donnent à voir d’autres chefs-d’œuvre bisontins. Au total, une douzaine de feuilles – dont deux de la main de Dürer – comptant parmi les plus anciennes du cabinet, ont été réétudiées pour l’occasion, réattribuant la célèbre « Chauve-souris », qui lui fut longtemps attribuée, à un dessinateur anonyme de l’époque de la « Dürer Renaissance ».

Agrandissement : Illustration 33

Agrandissement : Illustration 34

En rendant visible le travail scientifique qui a conduit à la création du Répertoire des peintures germaniques dans les collections françaises (1370-1550), inexistant jusque-là, le musée des Beaux-Arts de Dijon, le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon et le musée Unterlinden de Colmar font connaître au grand public les plus belles peintures de ce corpus point de mire de la piété médiévale et objet d’investissements considérables. Leur recensement et leur documentation constituent pour les chercheurs un outil précieux permettant d’élargir la connaissance du paysage pictural allemand pour cette période avec par exemple, leur mise en relation avec des œuvres présentes dans d’autres collections internationales. Cette collaboration inédite et exemplaire entre musées en appelle d’autres et souligne le rôle invisible mais absolument essentiel de l’INHA, institution publique ayant pour mission de développer l’activité scientifique et de contribuer à la coopération scientifique internationale dans le domaine de l’histoire de l’art et du patrimoine.

Agrandissement : Illustration 35

[1] Géographiquement, le monde germanique correspond aux territoires du Saint Empire germanique qui sont germanophones. C’est-à-dire, l’espace compris entre l’Allemagne et l’Autriche actuelles, la Suisse du Nord et l’Alsace, à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance, Répertoire des peintures germaniques dans les collections françaises (1370-1550), base de données en ligne AGORHA, https://www.inha.fr/fr/recherche/le-departement-des-etudes-et-de-la-recherche/domaines-de-recherche/histoire-des-collections-histoire-des-institutions-artistiques-et-culturelles-economie-de-l-art/repertoire-des-tableaux-des-primitifs-allemands-dans-les-collections-publiques-francaises.html

[2] Œuvre peinte ou sculptée (ou les deux) qui se dresse sur l’autel ou à l’arrière de celui-ci. Caractéristiques de l’Europe chrétienne, les premiers retables conservés datent du XIIème siècle. Dans l’empire, il se présente souvent sous la forme dite de retable « à transformation » : les jours liturgiques ordinaires, il est fermé par des volets mobiles peints ; lors des jours de fêtes, l’ouverture de ces derniers dévoile à l’intérieur d’autres scènes peintes ou sculptées.

[3] Nommé à la tête de la Kunsthalle de Karlsruhe en 1934, Kurt Martin (1899-1975), historien de l’art, prend la direction, à sa création en 1940, de l’Administration générale des musées du Rhin supérieur [Generalverwaltung der oberrheinischen Museen, GVOM], organisation créée par les nazis, regroupant l’ensemble des musées d’Alsace et de Bade. Dans cette fonction, il mena sous l’Occupation une ambitieuse politique d’acquisition pour le musée des Beaux-Arts de la Ville de Strasbourg.

[4] Germain Bazin est un historien de l’art et conservateur de musée français qui œuvra notamment à l’évacuation et à la préservation des collections des Musées nationaux pendant la Seconde Guerre mondiale. Son activité pendant la période est intimement liée à celle de René Huyghe, également conservateur au musée du Louvre.

[5] Des maîtres de Cologne à Albrecht Dürer : Primitifs de l’École allemande, Catalogue de l’exposition éponyme qui s’est tenue au musée de l’Orangerie, Paris, Paris, Presses artistiques, 1950, 75 pp., 36 p. de pl., illustr. Noir et blanc

[6] Ces peintures, qui proviennent de la chapelle de l’Ossuaire de Baden, ont été vendues par cette ville vers 1820-1821. Elles sont arrivées à Dijon par l’antiquaire Tagini, comme en atteste une mention au revers.

[7] Mouvement spirituel qui prend naissance aux Pays-Bas vers la fin du XIVème siècle et qui atteint son plus grand développement au cours du XVème siècle, période durant laquelle son influence se fait sentir jusqu'en Allemagne et en France, avant de décliner dans la première moitié du XVIème siècle. Il cherche avant tout à favoriser la prière et la piété personnelles, grâce à une ascèse psychologique et intérieure.

[8] L’invention de la gravure sur bois, puis sur cuivre, au XVème siècle va révolutionner la diffusion des images. À partir d’une matrice unique, plusieurs centaines d’exemplaires d’une même image peuvent être imprimées sur du papier dont la qualité va croissante. Relativement peu onéreuses, elles vont alimenter les premières « banques d’images » réunies dans les ateliers.

[9] Les artistes ne peignent jamais directement sur ce support. Après un encollage, le peintre étale une couche de préparation, généralement blanche, composée d’un mélange de craie et de colle. Les feuilles d’or sont ensuite posées sur une sous-couche rouge (le bol), faite d’argile et d’oxyde de fer. Sur la préparation blanche, les artistes dessinent à la pierre noire, au fusain, au noir d’os ou de carbone. Puis, ils appliquent les couleurs, formées d’un liant et de pigments, en général constitués de poudres de minéraux, mais parfois également de colorants d’origine végétale ou animale. À partir de 1430, le liant le plus usuel dans la peinture germanique est l’huile, mais l’œuf reste utilisé ponctuellement, parfois conjointement. En dernière étape, la peinture est protégée par un vernis qui permet d’unifier la surface, de renforcer les contrastes et la saturation des couleurs.

[10] À sa mort en 1894, Jean Gigoux lègue plus de 3 000 dessins et 460 tableaux des écoles espagnole, nordique, allemande et anglaise, notamment un Portrait du duc de Richelieu par Thomas Lawrence, au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon, dont il devint ainsi l'un des quatre principaux donateurs.

[11] Peinture exécutée avec un médium à base d’eau sur une fine toile de lin : elle était préparée avec une simple couche d’encollage et occasionnellement un lavis pigmenté. Voir Aurélie Minet, “Les tüchlein et les succhi d’erba ”, CeROArt [Online], EGG 1 | 2010, Online since 18 November 2010, connection on 05 September 2024, http://journals.openedition.org/ceroart/1737

Agrandissement : Illustration 36

« Couleur, Gloire et Beauté. Peintures germaniques des collections françaises (1420-1540) » - Commissariat scientifique Isabelle Dubois-Brinkmann, conservatrice en chef du patrimoine, et Aude Briau, doctorante en histoire de l’art (EPHE, PSL / Université d’Heidelberg), chargée d’études et de recherche à l’INHA. Co-commissariat Camille Broucke, conservatrice du patrimoine chargée des collections d’art ancien, directrice du Musée Unterlinden de Colmar. Magali Haas, documentaliste scientifique, chargée des collections d’arts graphiques au Musée Unterlinden de Colmar.

Jusqu'au 23 septembre 2024. Du mercredi au lundi, de 9h à 18h, dernier accès au musée à 17h30.

Musée Unterlinden

Place Unterlinden

68 000 COLMAR

Agrandissement : Illustration 37

« Maîtres et Merveilles. Peintures germaniques des collections françaises (1370-1530) » - Commissariat scientifique Isabelle Dubois-Brinkmann, conservatrice en chef du patrimoine, et Aude Briau, doctorante en histoire de l’art (EPHE, PSL / Université d’Heidelberg), chargée d’études et de recherche à l’INHA. Co-commissariat Lola Fondbertasse, conservatrice chargée des collections médiévales au musée des Beaux- Arts de Dijon

Jusqu'au 23 septembre 2024. tous les jours sauf le mardi, de 9h30 à 18h.

Musée des Beaux-Arts

Palais des Ducs et des États de Bourgogne

21 000 DIJON

Agrandissement : Illustration 38

« Made in Germany. Peintures germaniques des collections françaises (1500-1550) » - Commissariat scientifique Isabelle Dubois-Brinkmann, conservatrice en chef du patrimoine, et Aude Briau, doctorante en histoire de l’art (EPHE, PSL / Université d’Heidelberg), chargée d’études et de recherche à l’INHA. Co-commissariat Virginie Guffroy, conservatrice chargée des peintures, sculptures et objets d’arts au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon, Amandine Royer, conservatrice chargée des arts graphiques au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon.

Jusqu'au 23 septembre 2024. En saison basse du 2 novembre au 31 mars (hors vacances scolaires) : lundi, mercredi, jeudi, vendredi / 14h-18h. En saison haute du 1er avril au 31 octobre, et pendant les vacances scolaires de la zone A : lundi, mercredi, jeudi, vendredi / 10h-12h30 14h-18h. Toute l’année : samedi, dimanche et jours fériés / 10h-18h sans interruption

Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie

1, place de la Révolution

25 000 BESANÇON

Agrandissement : Illustration 39