Agrandissement : Illustration 1

Organisée conjointement avec le Musée des beaux-arts de Rennes où elle a été présentée en début d'année, l’exposition-rétrospective que consacre actuellement le musée du Petit Palais à Paris à André Devambez permet de (re)découvrir une œuvre injustement méconnue, foisonnante, singulière dans son intérêt pour la ville et sa modernité à l’orée de la Belle Époque, hétéroclite dans les sujets qu’il aborde, entre légèreté – moments de la vie parisienne – et gravité – les vicissitudes de la guerre. Avec d’un humour impétueux, l’artiste s’intéresse aussi aux différentes techniques de représentation. Peintre, il est aussi graveur et illustrateur. Célèbre de son vivant où il reçoit tous les honneurs, il sombre ensuite dans l’oubli. Avec près de deux-cent-cinquante œuvres allant du très petit format au triptyque, l’exposition « André Devambez. Vertiges de l’imagination » aborde tous les aspects de sa carrière et a pour ambition de replacer l’artiste sur l’échiquier de l’histoire de l’art.

Agrandissement : Illustration 2

André Devambez nait le 26 mai 1867 dans le premier arrondissement de Paris. Son père, le graveur, éditeur et imprimeur, Édouard Devambez (1844-1923) fonde la maison éponyme un peu plus tôt. Sa mère, Catherine Veret, descend des familles Muret et Veret, illustres patronymes qui marquent l’histoire de la gravure du début du XIXème siècle en France. L’enfance d’André se déroule dans l’univers de l’entreprise familiale de gravure et d’édition d’art. Baigné dans cette ambiance artistique, il montre des prédispositions précoces pour le dessin et décide très jeune de sa carrière. Il entreprend des études académiques, tout d’abord dans l’atelier du peintre Gabriel Gay (1848-1923), ancien élève de Jean-Léon Gérôme, puis, à partir de 1884, à l’Académie Julian[1] où il est l’élève de Rodolphe Boulanger (1824-1888), et enfin à l’École des beaux-arts de Paris où il entre dans l’atelier de Benjamin-Constant (1845-1902). Il reviendra bien des années plus tard aux Beaux-Arts de Paris en tant que chef d’atelier de peinture, poste qu’il occupera de 1929 à 1937.

Agrandissement : Illustration 3

Entre modernité et fantaisie

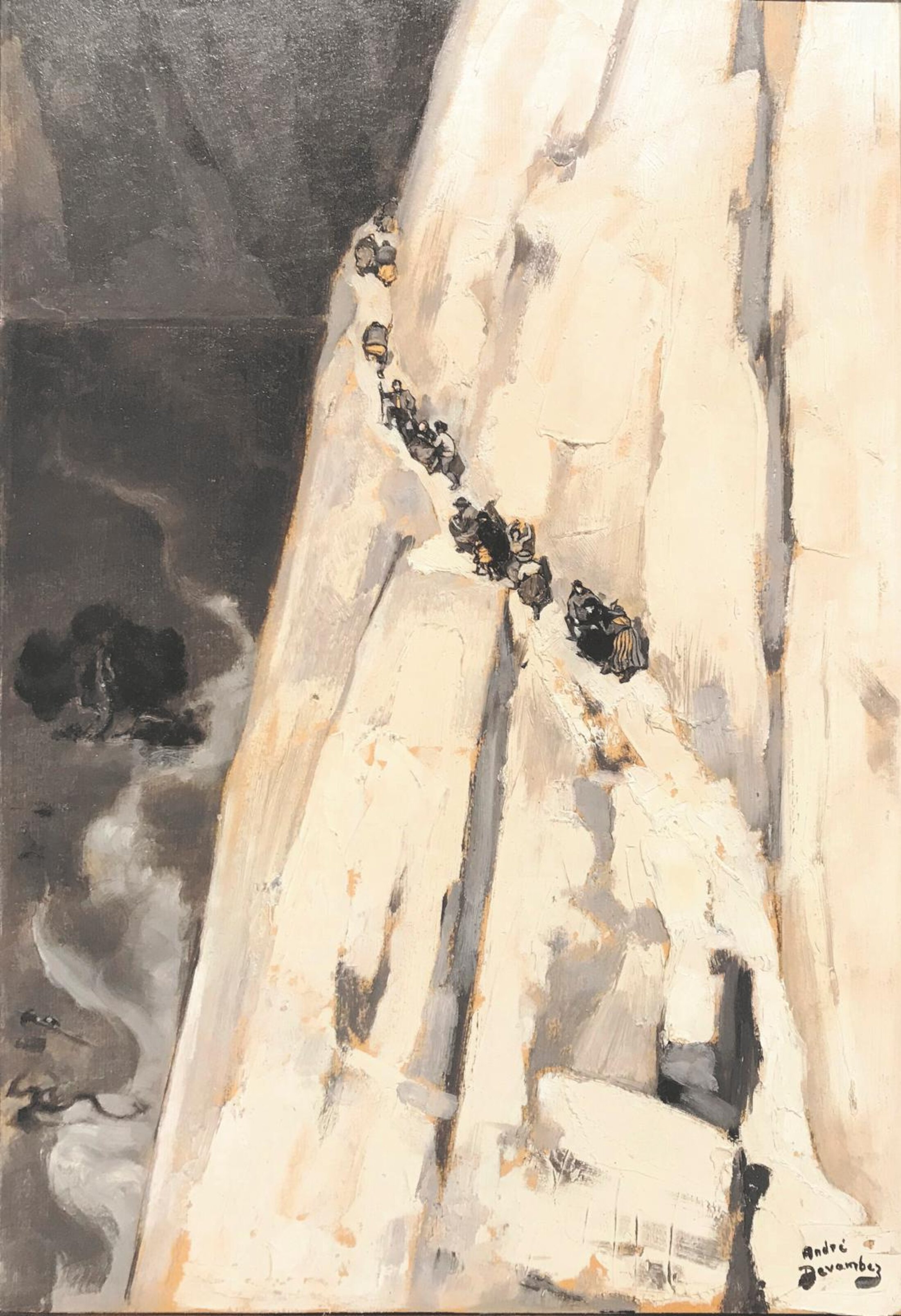

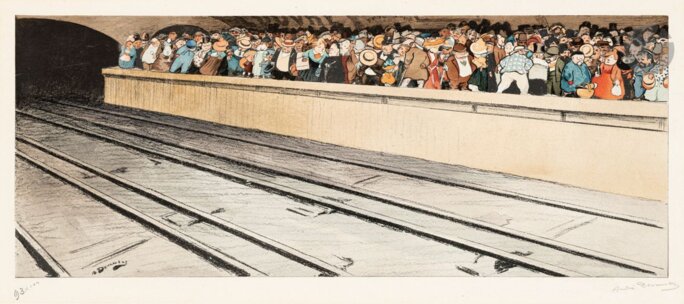

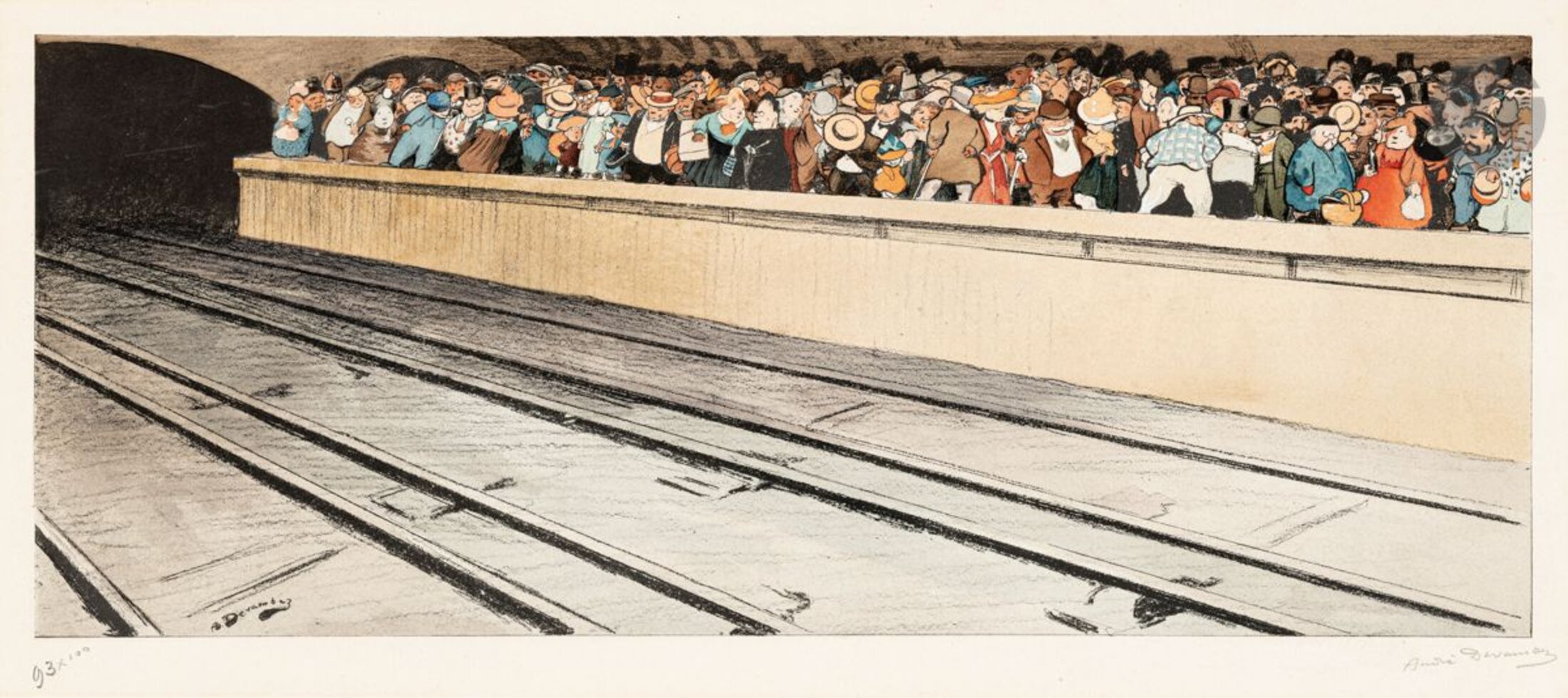

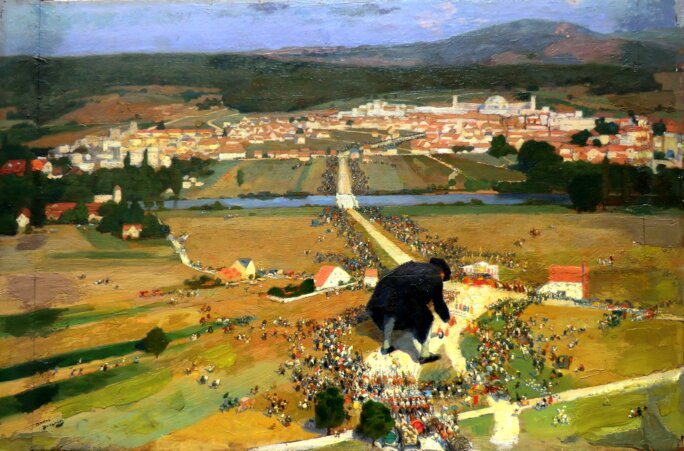

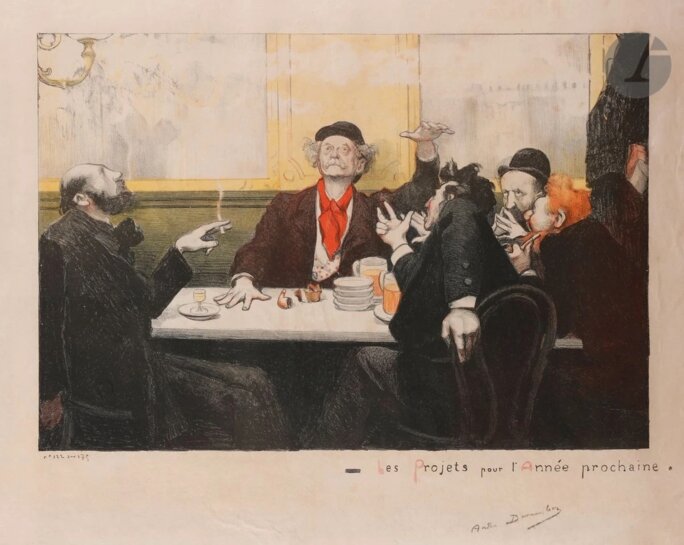

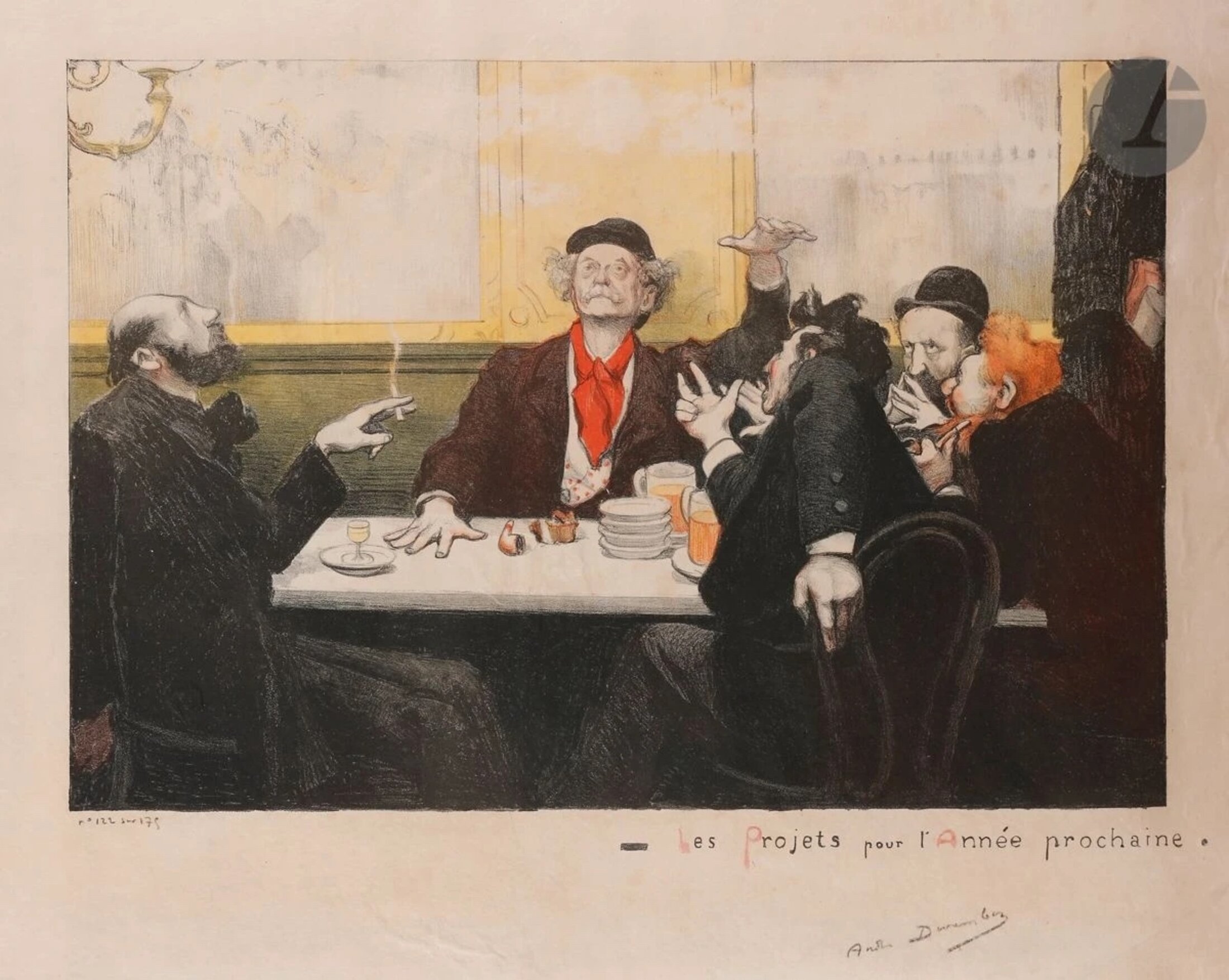

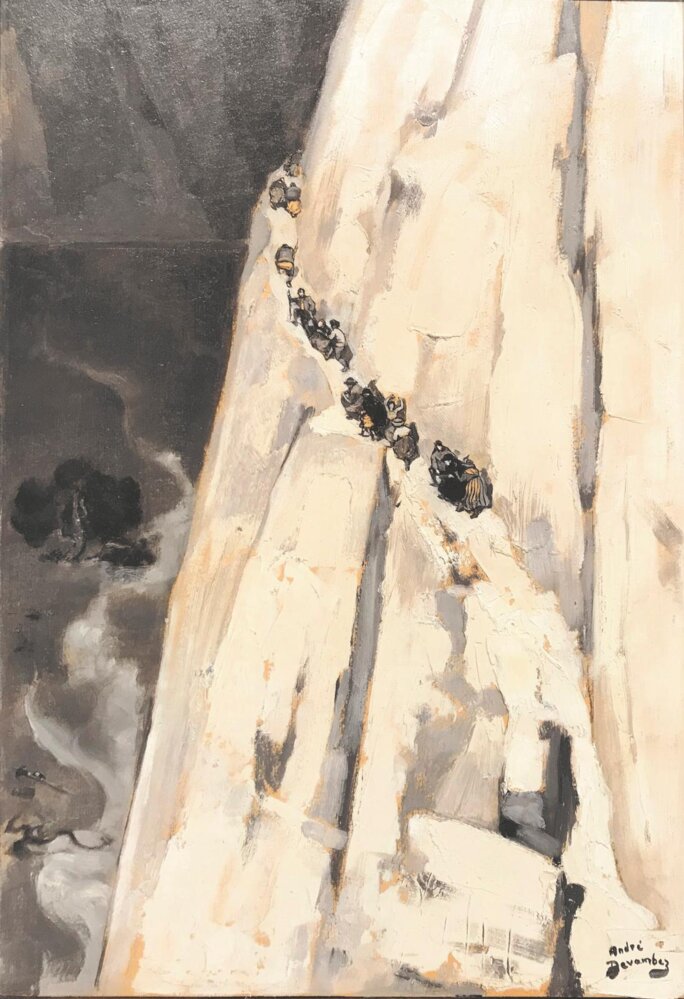

Parallèlement à ses études, il continue de travailler avec son père, imaginant, dans l’atelier du passage des Panoramas, du papier à lettre, des menus, des publicités… Il a vingt-trois ans en 1890 lorsqu’il obtient le grand prix de Rome qui lui permet de parfaire son apprentissage lors de son séjour à la Villa Médicis (1891-1896). L’artiste encore débutant se rêve alors en peintre d’histoire et n’hésite pas à s’attaquer à de très grands formats. Ses envois de Rome en témoignent, tout comme les peintures qu’il présente au Salon des artistes français jusqu’en 1898. « Déçu par l'accueil réservé à sa peinture d'histoire, Devambez délaisse les Écritures pour se lancer dans la représentation de son temps[2] » écrit l’historien de l’art Laurent Houssais dans le catalogue qui accompagne l’exposition. Pour lui, Devambez est « l'un des plus fervents observateurs de la foule et des paysages parisiens[3] ». S’orientant alors vers les scènes de genre, cet incurable flâneur fait de Paris et de ses habitants les sujets de ses toiles. Il saisit la foule massée sur les quais du métro, le public dans les salles de spectacle et les habitués des cafés, devenant le chroniqueur de la vie parisienne. Il innove en utilisant des cadrages audacieux. Les vues plongeantes représentant la capitale pouvaient donner, disait-on à l’époque, le vertige. Il va faire de ces « vues d’en haut », inventées par Gustave Caillebotte (1848-1894) peu de temps auparavant, un de ses moyens de représentation privilégiés.

Agrandissement : Illustration 4

C’est encore un point de vue d’en haut que le peintre choisit pour représenter la scène d’affrontement entre le pouvoir et les manifestants dans l’un de ses tableaux les plus célèbres, « La charge, boulevard Montmartre[4] » (v. 1902, musée d’Orsay). Devambez donne ici à voir l’archétype de la manifestation et sa confrontation avec des forces de l’ordre tant l’appartenance politique des manifestants est impossible à identifier. La scène nocturne est vue depuis une fenêtre ouverte. À l’époque, on manifestait le soir, après la journée de travail. Trente ans plus tard, il compose « Exposition de 1937. Vue de la Tour Eiffel » (1937, musée des beaux-arts de Rennes). Comme son titre l’indique, le tableau donne à voir des pavillons nationaux de l’exposition universelle depuis le deuxième étage du célèbre monument parisien, plus précisément, celui de l’Allemagne nazie à droite, et celui de l’Union soviétique à gauche. Deux pays qui vont bientôt entrer en guerre. Sous les couleurs vives, posées ici en aplat, et l’apparente légèreté d’une foire qui va réunir trente millions de visiteurs en six mois, l’œuvre est historiquement chargée.

Agrandissement : Illustration 5

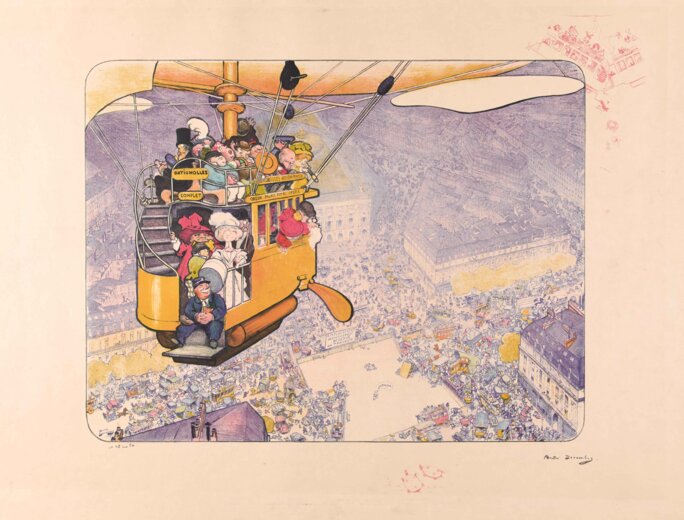

L’automobile, les bus à l’impériale, le métro, les dirigeables, et plus encore, les avions, bref, les inventions modernes le passionnent. « Aucun artiste avant Devambez n’a donné une place aussi centrale aux inventions modernes dans ses compositions[5] » insiste Maïté Metz, conservatrice au Petit Palais et co-commissaire de l’exposition. « L’heure de pointe dans le métro » (1920, musée Carnavalet) évoque à la fois cet intérêt pour les nouveaux moyens de transport et pour la foule. Devambez se rend régulièrement sur des aérodromes et, en fin observateur, réalise avec minutie plusieurs « vues aéronautiques », au point de devenir en 1934 le peintre officiel du ministère de l’Air. En 1909, il avait imaginé, non sans humour, un nouveau type de transport en commun pour Paris inspiré directement des progrès techniques de son temps puisqu’il allie deux innovations récentes, le bus à l’impériale et le dirigeable : « le dirigeablobus ou Nouveau moyen de transport parisien imaginaire » (MUDO, Musée de l’Oise, Beauvais), omnibus jaune volant que l’on voit survoler le quartier d’Opéra très encombré, indiquant sur son flanc les arrêts desservis : Batignolles, Montparnasse, Odéon, Palais Royal et Opéra.

Agrandissement : Illustration 6

L’année suivante, il peint « le seul oiseau qui vole au-dessus des nuages » (musée d’Orsay), qui est publié en double page couleur dans L’illustration. La toile est à la fois scientifique et poétique, témoignant de son observation technique et de son imaginaire inépuisable qui l’autorise à oser un cadrage qui surplombe les nuages et les campagnes. « Les Grandes manœuvres aériennes : La défense de la voie ferrée » (1911, musée de l’air et de l’espace, Le Bourget) est le résultat de la commande d’un tableau inédit pour illustrer le numéro de Noël 1911 de la revue illustrée de tous les sports, La vie au grand air. Derrière la représentation d’un combat fictif, l’artiste peint un ballet d’avions militaires en surplomb.

Agrandissement : Illustration 7

Représenter la guerre, portraiturer la vie

Il représente aussi les évènements tragiques qui touchent la nation à l’image de « la pensée aux absents » (1927, musée Antoine Lécuyer, Saint-Quentin), triptyque qui rend hommage aux soldats disparus au cours de la Première Guerre mondiale. André Devambez a quarante-sept ans lorsque la guerre éclate en 1914. Le 6 février 1915, il s’engage en tant que volontaire et intègre la section des peintres de camouflage[6] du 1errégiment de Génie de l’armée française. Grièvement blessé par plusieurs éclats d’obus le 3 juin de la même année, il est rapatrié et hospitalisé à la Pitié à Paris pendant presque une année entière (août 1915 – avril 1916). Ses blessures vont laisser des séquelles. L’artiste restera impotent pendant une dizaine d’années, incapable de rester en station debout très longtemps. « La pensée aux absents » est le premier grand tableau qu’il réalise lorsqu’il est totalement remis. L’émouvant triptyque conservé à Saint-Quentin est la seconde version, au format réduit, de l’œuvre originale qui fut présentée à Paris en 1924 et qui est conservée au MUba Eugène Leroy de Tourcoing[7]. Le panneau central, intitulé « le souvenir », représente trois femmes issues de trois générations distinctes : la mère de l’artiste au centre, sa femme à droite et sa fille à gauche. Assises sur un banc adossé à une chapelle funéraire comme l’indique la couronne mortuaire sculptée, elles sont vêtues de noir, en tenue de deuil. Les panneaux latéraux évoquent l’isolement et la solitude des poilus. À gauche, « la lettre » donne à voir un soldat lisant une missive le rattachant sa bienaimée. À droite, « les trous d’obus », des soldats morts, au repos ou au combat, se confondent avec les mottes de terre environnantes dépourvues de végétation. Devambez donne à son œuvre le statut d’autel du souvenir. En choisissant le triptyque, il lui confère un caractère quasi sacré.

Agrandissement : Illustration 8

André Devambez s’adonne à l’art du portrait durant toute sa carrière, représentant souvent son entourage, notamment son fils Pierre et sa fille Valentine à différents moments de leur vie. Le « portrait de Pierre et Valentine » de 1925 (MUDO, Musée de l’Oise, Beauvais) est sans aucun doute le plus saisissant de l’artiste. Il représente ses deux enfants de façon frontale devant un fond blanc. Aux traits anguleux et déterminés de Pierre répond le visage rond et espiègle de sa sœur. Le tableau de style académique présente cependant un cadrage peu commun, une composition dépouillée et une luminosité, l’éloignent de la tradition des portraits au réalisme photographique de la fin du XIXème siècle que l’artiste pratique habituellement. Si les commandes de portraits officiels sont rares, il réalise néanmoins un portrait du Maréchal Pétain, exposé au Salon de 1932. À nouveau sollicité en 1940, il refusera d'exécuter un second portrait du Maréchal, nouveau Chef de l'État français.

Agrandissement : Illustration 9

L’imagination débordante de l’illustrateur

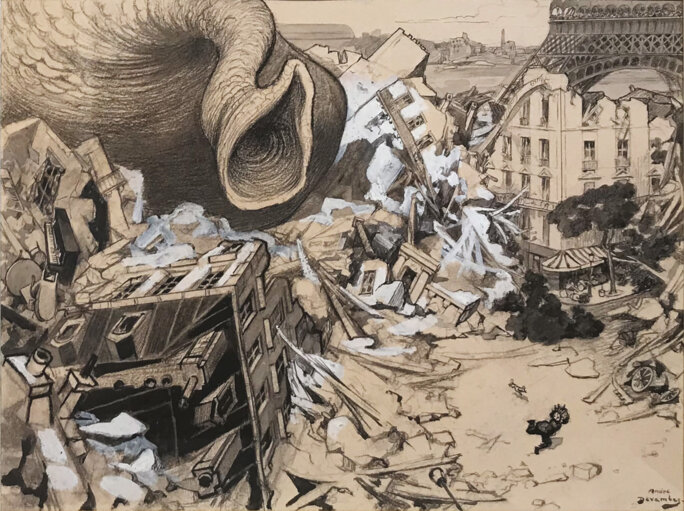

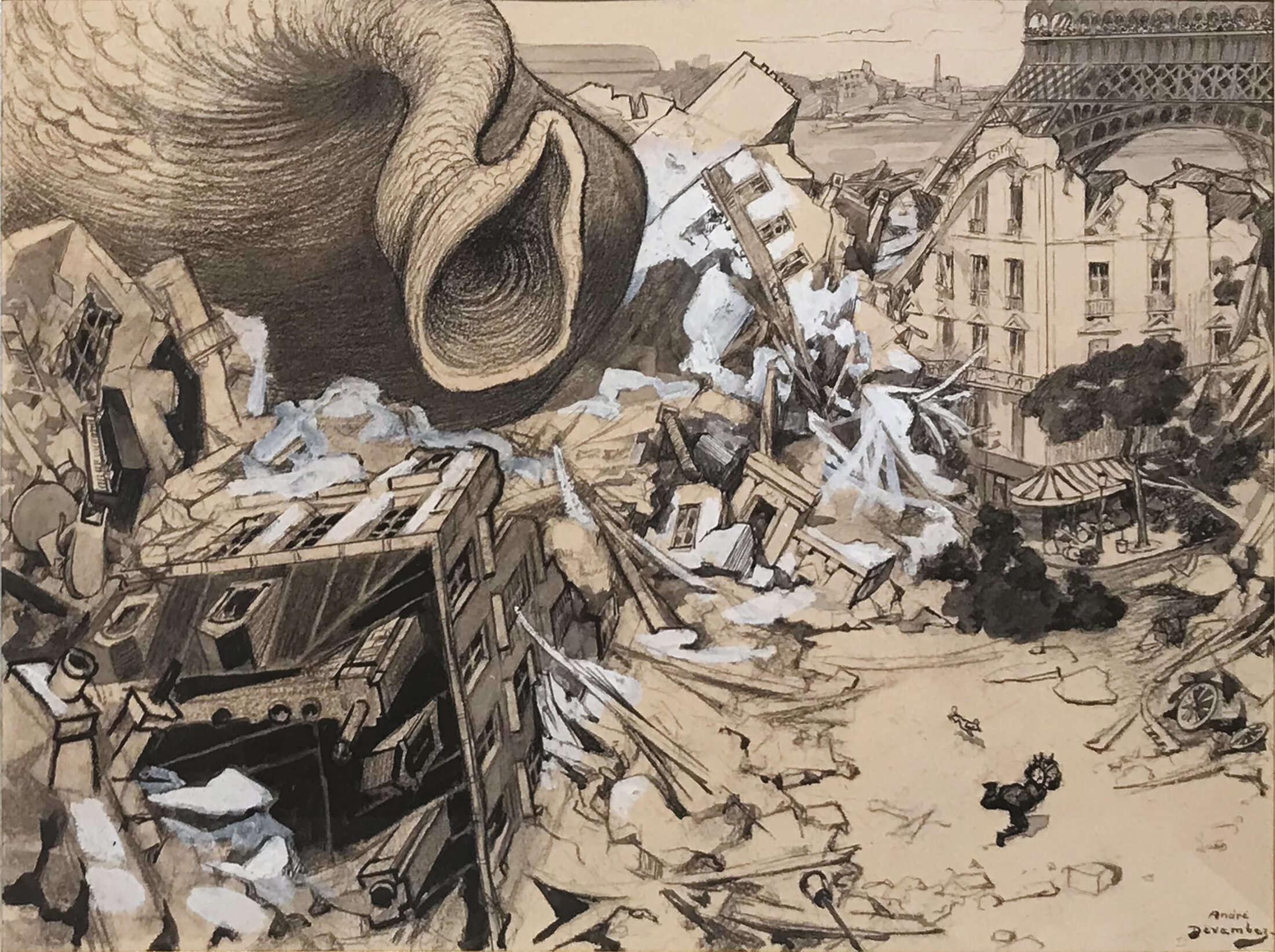

En même temps, il développe une carrière d’illustrateur pour des revues comme Le Figaro illustré, Le Rire ou l’Illustration, ainsi que pour divers ouvrages parmi lesquels « La fête à Coqueville » d’Émile Zola, ou « Le voyage de Gulliver » de Jonathan Swift dont les potentialité de jeux d’échelle ne pouvaient que le séduire comme en témoigne « Gulliver enlève la flotte » (1909, collection Maïk Bouchayer), huile sur toile dans laquelle le géant fait la taille de la ville et patauge dans l’océan qui lui sert de pédiluve, ou encore « Gulliver en tournée » (1909, collection particulière). Dans les deux cas, l’artiste n’aborde pas son sujet par l’illustration mais par une peinture autonome présentée au Salon de 1909.

Agrandissement : Illustration 10

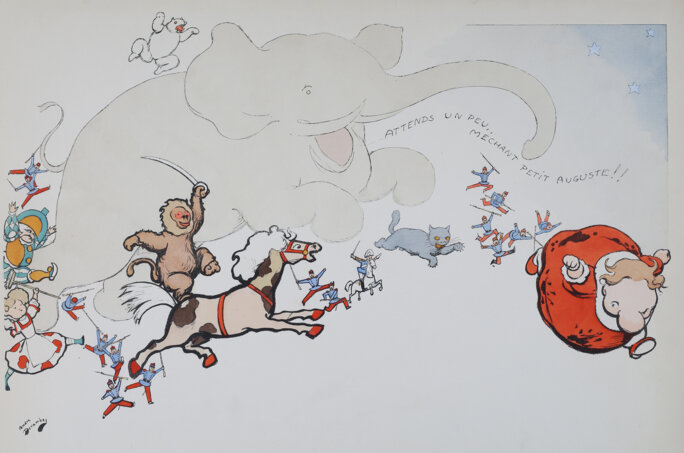

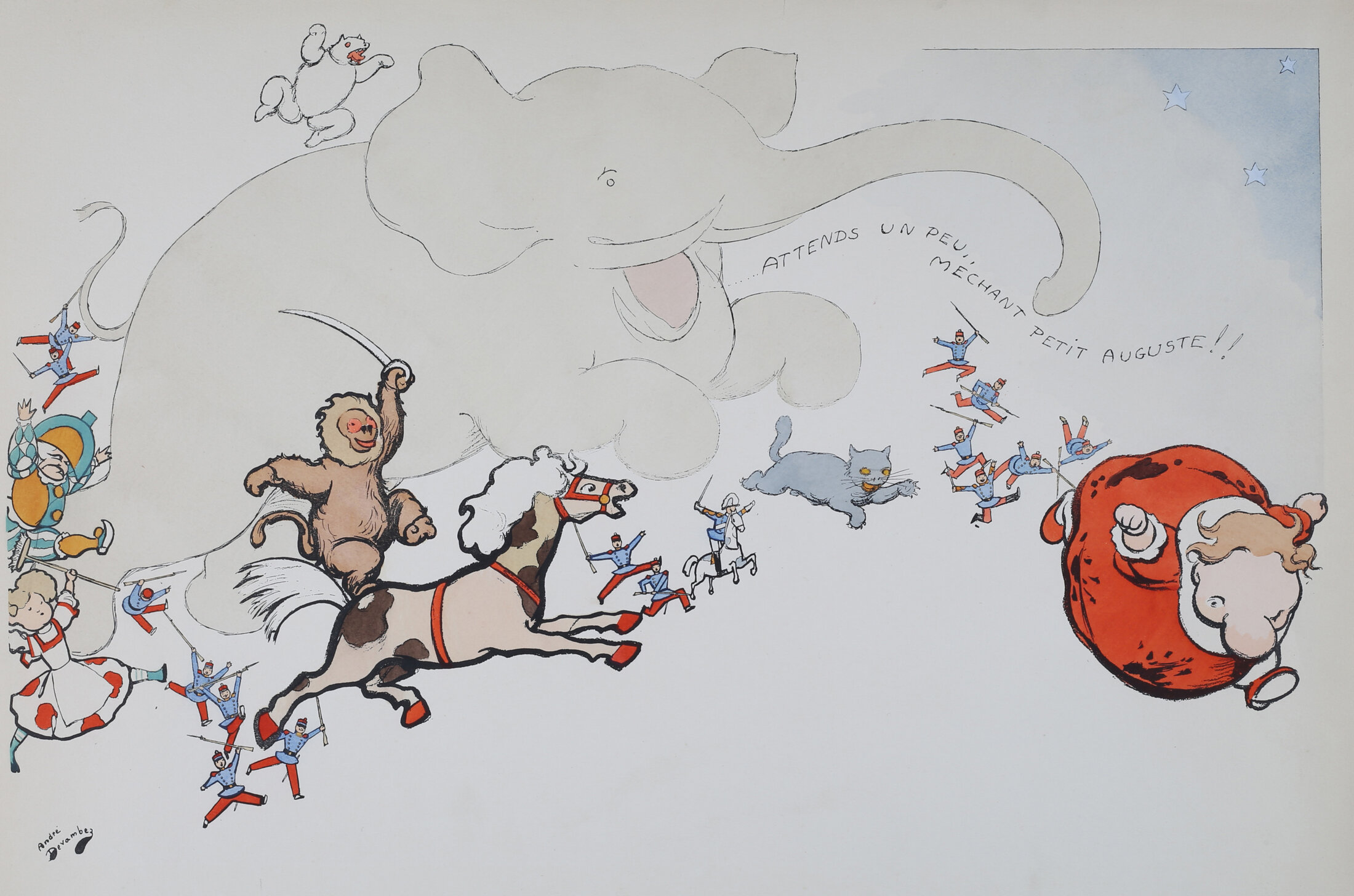

C’est précisément avec l’illustration que Devambez s’autorise à laisser libre cours à son imagination débordante, inventant des foules grouillantes, des monstres géants à l’image des « macrobes » qui illustrent « Une invasion de macrobes », premier opus de la saga littéraire écrite par André Couvreur mettant en scène le professeur Tornada. Le roman, affilié au merveilleux scientifique, est prépublié en feuilleton dans L’illustration en 1909. Il conçoit également des livres pour enfants, genre en pleine expansion depuis le XIXème siècle. En 1913, il publie « Auguste a mauvais caractère » qui met en scène, dans un style proche de la caricature, un petit garçon rondouillard et capricieux et dont plusieurs planches clôturent l’exposition.

Agrandissement : Illustration 11

Tout au long de sa carrière, Devambez peint un ensemble de tableaux miniatures d’à peine quelques centimètres qu’il nomme les Tout-petits. Ils illustrent des scènes anecdotiques avec un humour propre à l’artiste, s’adaptant parfaitement aux intérieurs citadins. Assemblés, ils créent un ensemble dynamique à composer et à renouveler soi-même. Les contes, de Charles Perrault aux frères Grimm, sont une source d’inspiration pour les Tout-petits. Ils lui permettent d’inventer des personnages merveilleux dans des environnements fantastiques. « La fête de la fée » (1922, collection particulière) et son extraordinaire cadre doré sculpté, apparait tel un objet de dévotion, mini triptyque peuplé de personnages imaginaires aux pouvoirs surhumains. Devambez le décrit comme suit : « La fée assise et entourée de ses suivantes, assiste aux débats des lutins et des elfes. Prairie emmaillée de fleurs ; fleurs autour de la fée. En haut, à droite le palais[8]».

Agrandissement : Illustration 12

Touche-à-tout à l’imagination fertile, menant de front les carrières de peintre et d’illustrateur, André Devambez meurt le 18 mars 1944 à l’âge de soixante-seize ans. À partir des années trente, ce faiseur d’histoire qui s’inscrit dans la lignée d’une tradition essentiellement située au XIXème siècle, se replie sur des réseaux conservateurs. L’Académie des Beaux-arts lui passe la commande du portrait des académiciens. Il participe à des expositions thématiques au Salon d’hiver de 1936 ainsi qu’à celui de 1943. Celui qui s’était fait connaitre comme un artiste singulier et fantaisiste, inclassable, termine sa carrière en homme du XIXème siècle, académicien égaré à l’époque des avant-gardes. L’exposition du Petit Palais permet la redécouverte d’une œuvre qui témoigne avec enthousiasme du mouvement révolu de la vie moderne.

Agrandissement : Illustration 13

[1] École privée de peinture et de sculpture fondée en 1868 par le peintre Rodolphe Julian et Amélie Bory-Saurel. L’objectif de l’enseignement est de préparer les élèves à entrer à l’École des Beaux-Arts, à concourir pour le Prix de Rome ou à présenter leurs œuvres aux Salons. L’Académie Julian constituait, pour les jeunes femmes, la seule alternative aux cours des Beaux-Arts dont elles étaient exclues jusqu’en 1897.

[2] Laurent Houssais, « Images et mémoire de l’artiste », in André Devambez. Vertiges de l’imagination, catalogue de l’exposition éponyme, musée des beaux-arts de Rennes, 5 février – 7 mai 2022, Petit Palais, musée des beaux-arts de la ville de Paris, 9 septembre – 31 décembre 2022, Paris Musées, p. 21.

[3] Ibid.

[4] « Le tableau figura longtemps dans le bureau du préfet Chiappe (1927-1934), amateur d'ordre et spécialiste de la répression des manifestations de rue ». https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/la-charge-9246

[5] Maïté Metz, « La vie parisienne », in André Devambez. Vertiges de l’imagination, catalogue de l’exposition éponyme, musée des beaux-arts de Rennes, 5 février – 7 mai 2022, Petit Palais, musée des beaux-arts de la ville de Paris, 9 septembre – 31 décembre 2022, Paris Musées, pp. 141-146.

[6] « Initiées par l'armée française, ces sections utilisèrent un grand nombre d'artistes et d'artisans pour tenter de rendre invisibles les hommes, les armes, les installations et les équipements. On comptait sur les différents théâtres d'opérations à la fin de la guerre plus de 3 000 camoufleurs », « André Devambez, douze eaux-fortes », La Grande Guerre en dessins, https://www.dessins1418.fr/douze-eaux-fortes-andre-devambez/

[7] En dépôt à Perrone, Historial de la Grande Guerre.

[8] Cité dans le livret d’exposition du musée des beaux-arts de Rennes, « 9. Mythes, contes et légendes ».

Agrandissement : Illustration 14

ANDRÉ DEVAMBEZ, VERTIGES DE L'IMAGINATION - Commissariat : Annick Lemoine, directrice du Petit Palais, Maïté Metz, conservatrice du patrimoine au Petit Palais, Guillaume Kazerouni, responsable des collections d’art ancien au musée des Beaux-Arts de Rennes.

Jusqu'au 31 décembre 2022 (prolongée jusqu'au 5 février 2023), du mardi au dimanche, de 10h à 18h, nocturne les vendredis et samedis jusqu'à 19h.

Petit Palais, musée des Beaux-arts de la ville de Paris

Avenue Winston-Churchill

75 008 Paris

Agrandissement : Illustration 15