Agrandissement : Illustration 1

À Vitry-sur-Seine, le MAC VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne, accueillait il y a quelques jours encore la première rétrospective de Matthieu Laurette, une exposition sentimentale tant l’artiste, né à Villeneuve-Saint-Georges en 1970, entretient des liens privilégiés avec le musée, participant à plusieurs de ses expositions emblématiques parmi lesquelles « Let’s dance » en 2010, « Chercher le garçon » en 2015, ou encore « Lignes de vie » en 2019. La manifestation, intitulée « Matthieu Laurette. Une rétrospective dérivée (1993-2023) », donne à voir le travail de l’artiste dans toute sa complexité. Pour l’orchestrer, invitation a été faite à Cédric Fauq, commissaire en chef au Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, qui appartient à la nouvelle génération de curateurs, ce qui permet de poser un autre regard sur cette rétrospective. Le titre envisage l’exposition elle-même comme un produit dérivé, l’artiste jouant avec tous les codes de la rétrospective. Il s’entend aussi comme une dérive situationniste, Matthieu Laurette reproduisant son processus de « bibliothèque dispersée », initié à la bibliothèque municipale Saint-Bruno de Grenoble en 1995. Celle-ci consiste, le temps de l'exposition, en un dépôt de ses propres livres qui se retrouvent mêlés aux ouvrages dans les rayonnages de la bibliothèque du musée.

Agrandissement : Illustration 2

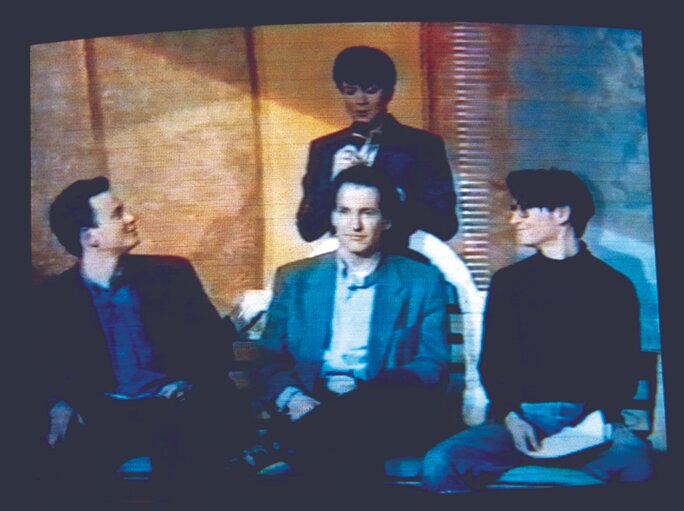

« S’inventer des règles supplémentaires pour avoir plus de liberté »

Marqué à la fois par Andy Warhol, Chris Marker, Chris Burden et les productions du groupe IFP[1], Matthieu Laurette va faire de l’industrie du divertissement la matière première d’une œuvre qui utilise les médias comme moyen de production et de diffusion. Le 16 mars 1993, il participe à l’émission quotidienne populaire « Tournez Manège ! ». Il a vingt-deux ans et à la question que voudriez-vous faire plus tard, il répond : « artiste multimédia ». La diffusion en différé de l’émission lui laisse le temps de confectionner des cartons d’invitation qu’il adresse au milieu de l’art contemporain, les invitant à regarder l’émission. « La télévision était sans doute une des choses les plus décriées qui existe dans le monde de la culture à l’époque[2] » explique Matthieu Laurette, « (…) c’était une évidence pour moi, je voulais aller voir comment ça se passait de l’intérieur, mais c’est une sorte de hacking, quelque chose comme ça. Je voulais utiliser aussi leurs moyens. C’est à la fois un lieu de diffusion, un lieu de production, et il y avait déjà un public puisqu’il y avait déjà cinq à six millions de personnes chaque jour qui pouvaient regarder cette émission ». Cette première « apparition » est aussi sa première exposition personnelle, un moment fondateur dans lequel il formule toute une série de principes, parmi lesquels la référence, la citation et la reprise, qu’il va appliquer pour développer une pratique inclassable autour d’un art que l’on pourrait qualifier de conceptuel à l’esthétique pop. Matthieu Laurette préfère au terme de performance celui de « Critique Institutionnelle IRL » pour qualifier sa pratique, accolant au mode opératoire apparu à la fin des années soixante l’acronyme « In real life ».

Agrandissement : Illustration 3

Le long du couloir qui mène à l’exposition sont placardés au mur des publicités, pour la plupart disséminées dans des magazines, ayant trait à la série des « produits remboursés », qui ont fait la renommée de l’artiste. Depuis le début des années quatre-vingt-dix, Matthieu Laurette achète des produits où il est mentionné « première achat remboursé » ou « satisfait ou remboursé », dont il demande systématiquement le remboursement, économisant chaque mois jusqu’à deux mille francs de l’époque soit un peu moins de quatre cent cinquante euros. Devenu un spécialiste des produits remboursés, il incite les consommateurs à en faire autant, expliquant sa méthode en infiltrant des plateaux de télévision. Il a même proposé des visites guidées de supermarchés ! Ces publicités sont une excellente manière d’entrer dans son travail, qui interroge la place de la création. Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? Quel est l’endroit de l’art ? Dès le départ, l’artiste se confronte au réel en déplaçant les lieux de production et d’exposition de l’art.

Agrandissement : Illustration 4

Au fond, l’exposition tout entière n’est qu’une longue suite de déclarations d’existence, et cela n’a rien à voir avec un quelconque égotisme car il n’y a jamais de narcissisme chez Matthieu Laurette. Elle rejoue tout un tas de dispositifs divers, comme ce tapis rouge d’un photo-call au bout duquel est installée une première image qui participe du travail d’infiltration de l’artiste : son autoportrait en deux bouteilles en verre reprenant les couleurs et les formes d’une célèbre marque de soda américaine, l’une contenant son prénom, l’autre son nom. Ces présences de l’artiste se retrouvent disséminées tout au long du parcours sous diverses formes, qu’il s’agisse de photographies, d’affiches, ou encore des bouteilles en verre elles-mêmes.

Agrandissement : Illustration 5

« J’aime ajouter du spectacle au spectacle »

Matthieu Laurette a souhaité conserver l’ensemble des cimaises de l’exposition précédente en l’état, qu’il s’agisse de leur couleur, leur position, et jusqu’aux altérations qu’elles ont subies. Cet acte radical répond à plusieurs paramètres : écologique, conceptuel, et surtout économique. Les trous laissés dans les murs ou les panneaux abimés sont autant de stigmates, de témoignages d’une activité passée, de ce qui a été. Le parcours s’ouvre sur une photo de classe datée de 1995, celle de l’École supérieure d'art de Grenoble d’où l’artiste est diplômé. Cette première image intrigue, interroge, les questions se répétant comme autant de leitmotivs : Où est l’art ? Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ?

Agrandissement : Illustration 6

Une immense carte recouvre une grande partie de l’un des murs de l’espace d’expositions temporaires. Sur celle-ci, l’artiste épingle les lieux où il va travailler. La pièce est en évolution constante. Toutes les œuvres de Matthieu Laurette sont des mises en abime permanentes, l’artiste recréant plusieurs « situations d’expositions » à l’image d’un mur consacré à l’exposition « L’argent » qui s’est tenue à l’été 2008 au Plateau, l’espace du Frac Île-de-France. Au MAC VAL, il rejoue l’accrochage, figurant une courbe qui représente le taux de change euro/dollar pendant toute l'année précédant l’inauguration de l’exposition. L’ensemble est complété par l’installation « La mer » (2014) de Sylvie Fleury, des sacs contenant des produits achetés dans des boutiques de luxe posés au sol, et à gauche, une montre de Thomas Hirschhorn.

Agrandissement : Illustration 7

Ces « remakes » sont intrinsèques au fonctionnement de la rétrospective dérivée, permettant de revenir sur des gestes d’accrochage, des choix curatoriaux, autant que sur les contextes d’apparition des œuvres. Celles qui furent présentées au cours d’expositions précédentes au MAC VAL reprennent leur emplacement d’origine, engendrant quelques incongruités : la série « I AM AN ARTIST », composée d’une centaine de cadres, est alignée et traverse les murs de façon à être présentée à l’endroit exact où elle le fut vingt ans auparavant, tandis que certains dessins de « Apparitions : silence ça pousse » se superposent aux pièces les plus récentes de la série, et que le « Selfportrait as … » est encastré dans la découpe d’une cimaise pour retrouver son emplacement initial.

Agrandissement : Illustration 8

Projet collaboratif en trois parties correspondant à trois pays sud-américains – Colombie, Mexique, Brésil –, « Tropicalize me » évoque la question du protocole. En 2014, l’artiste passe trois semaines à Oaxaca, au Mexique. Comme il l’avait fait auparavant en Colombie et comme il le fera plus tard au Brésil, il demande aux personnes qu’il connait déjà, avec qui il a travaillé pour certains et entretient des liens de confiance, de lui donner des propositions de tâches, de choses à faire, à lire, à aller voir, dans le but de le tropicaliser. Chacun répond à sa manière avec sa propre interprétation de la demande, l’artiste essayant de les réaliser chaque fois que possible. Ce sera s’adapter aux horaires des repas ou goûter à tous les fruits de saison. Passer quelques jours dans la jungle demandera une certaine préparation. Ce qui l’intéresse ici, c’est voir ce que cela remet en cause dans ses façons de produire, dans sa manière même de se comporter. Au début des années quatre-vingt-dix, toute une génération d’artistes, de Melanie Smith à Francis Alÿs, s’installent au Mexique, alimentant la scène artistique, étant assimilés en partie à des artistes mexicains. Matthieu Laurette interroge sa propre présence dans ce retour sur un territoire autrefois colonisé, entièrement dominé par des occupants dont il est, en tant que Blanc européen, le légataire. La vidéo parle de ces rapports de pouvoir. Comment poser la question post-coloniale ? Qui peut parler de quoi ?

Agrandissement : Illustration 9

À la fois rétrospective des œuvres mais aussi des expositions de l’artiste, dont le geste a été rejoué de diverses façons dans l’espace du MAC VAL, « Matthieu Laurette. Une rétrospective dérivée (1993-2023) », élabore plusieurs dérives « autrement dit des manières de déjouer et détourner l’exercice codifié de l’exposition à caractère rétrospectif » explique Cédric Fauq. L’artiste construit une œuvre intrinsèquement politique qui problématise la participation de l’individu à l’espace public, artistique et médiatique et explore les relations entre l’art conceptuel, le pop art, la critique institutionnelle, la notion de spectacle et de célébrité dans l’économie et la société contemporaine, les médias et les mondes de l’art. Sa réflexion hautement conceptuelle n’en reste pas moins sensible à une certaine esthétique émotionnelle, une poétique des fantômes que l’on retrouve dans cet ensemble de caisses de transport, déposé dans un recoin néanmoins accessible de l’exposition, et qui rassemble les œuvres qui n’ont finalement pas trouvé leur place au sein du projet. Plutôt que de les renvoyer directement à leurs propriétaires, Matthieu Laurette en fait une installation, une œuvre à part entière qui montre l’envers du décor, parle de ces refusés, enfermés dans leur boite respective, déjà conditionnés. Dans une photographie provenant de la série élaborée en 2002 avec Raymond Hains[3], Matthieu Laurette apparait en jean et t-shirt noir, adossé à un haut mur sur lequel est fixé, presque au-dessus de son visage souriant, la plaque qui porte le nom de la voie sur laquelle il se trouve : Rue du revenant.

Agrandissement : Illustration 10

Vingt ans plus tard, le 28 septembre 2022, le lauréat du Prix Ricard 2003, alors âgé de cinquante-deux ans, postait sur Instagram la petite annonce suivante :

« SINGLE. FRENCH. THIRTY TEARS EXPERIENCE AS AN ARTIST IN CONTEMPORARY ART. MOBILE STILL AND MORE AFFABLE THAN RUMOUR WOULD HAVE IT. WANTS STEADY EMPLOYMENT, REPRESENTATION AND EXHIBITIONS (HAS HAD POMPIDOU, GUGGENHEIM AND MOMA, WOULDN’T MIND ONE MORE TIME). REFERENCES UPON REQUEST. @MatthieuLaurette / studio@laurette.net (Open DM/ Feel Free to forward/ repost)[4] ».

Personne ne reconnait alors la reprise de l’annonce que l’actrice américaine Bette Davis fait paraitre dans Variety en 1962. En demandant ouvertement du travail dans un milieu hostile aux femmes vieillissantes, la quinquagénaire pointe un problème toujours très actuel que l’on nomme désormais âgisme. « Ainsi Laurette, tout en préparant depuis quatre ans sa rétrospective au MAC VAL, se permet d'ironiser sur ses trente ans de carrière et son prétendu caractère ‘difficile’ avec cette annonce et le froid qu'elle provoque sur des réseaux sociaux premier degré et amnésiques des anecdotes du passé[5] » écrit Dorothée Dupuis dans le catalogue qui accompagne l’exposition. Comme Bette Davis sur le point de tourner « Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? », le plus gros succès de sa carrière, Matthieu Laurette n’a jamais arrêté de travailler, de produire, ce que la rétrospective du MAC VAL vient rappeler à propos. À Vitry-sur-Seine, à l’occasion du vernissage le 20 octobre dernier, l’artiste reprend, en guise de discours, les mots bouleversants d’Annie Girardot prononcés lors de la cérémonie des Césars 1996 où elle avait obtenu celui du meilleur second rôle féminin. En faisant siens ces mots, se les appropriant en les adaptant à la création artistique, Matthieu Laurette bouleverse à son tour. On ne remerciera jamais assez le MAC VAL de ramener au centre l’art jubilatoire et nécessaire d’un artiste qui continue de rendre à chaque fois un peu plus poreuses les frontières entre le monde de l’art et le monde réel, l’inscrivant avec justesse dans l’histoire de l’art de ces trente dernières années.

Agrandissement : Illustration 11

[1] L’agence INFORMATION FICTION PUBLICITÉ est fondée en 1984 par Jean-François Brun, Dominique Pasqualini et Philippe Thomas (qui la quitte en 1985). Elle s’attachait, jusqu’en 1994, à déjouer la subordination d’une œuvre à la signature d’un individu. À la fois personne morale et logo, IFP dissout l’identité des personnes – ses dirigeants – qui les font vivre. On peut aller jusqu’à la qualifier de marque.

[2] Rencontre avec Matthieu Laurette, MAC VAL, 24 novembre 2023, https://www.youtube.com/watch?v=tUhWIPVdT0I

[3] Pour l’exposition Raymond Hains/ Matthieu Laurette, Jousse Entreprise, Paris, du 1er juin au27 juillet 2002.

[4] Reproduit dans Dorothée Dupuis, in Matthieu Laurette. Une monographie dérivée (1993-2023), catalogue de l’exposition éponyme, Éditions du MAC VAL, 2023.

[5] Ibid.

Agrandissement : Illustration 12

« MATTHIEU LAURETTE - RÉTROSPECTIVE DÉRIVÉE (1993-2023) », Commissariat : Cédric Fauq. Coordination : Julien Blanpied. Avec Alex Bailey, Devin Blair, Débora Delmar, Sylvie Fleury, Douglas Gordon, Raymond Hains, Thomas Hirschhorn, Pierre Huyghe, Stephen Kaltenbach, Guillaume Maraud, Stéphane Marie, Pierre Molinier, Jean-Luc Moulène, Krzysztof Niemczyk, Oriol Nogues, Christophe de Rohan Chabot, Ghita Skali, Syndicat.

Jusqu'au 3 mars 2024 - Du mardi au vendredi de 10h à 18h, samedi, dimanche et jours fériés, de 12h à 19h.

MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-Marne

Place de la Libération

94 400 Vitry-sur-Seine

Agrandissement : Illustration 13