Agrandissement : Illustration 1

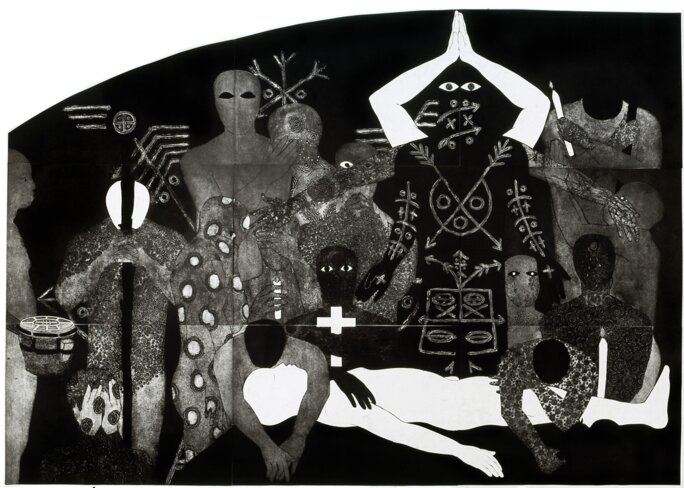

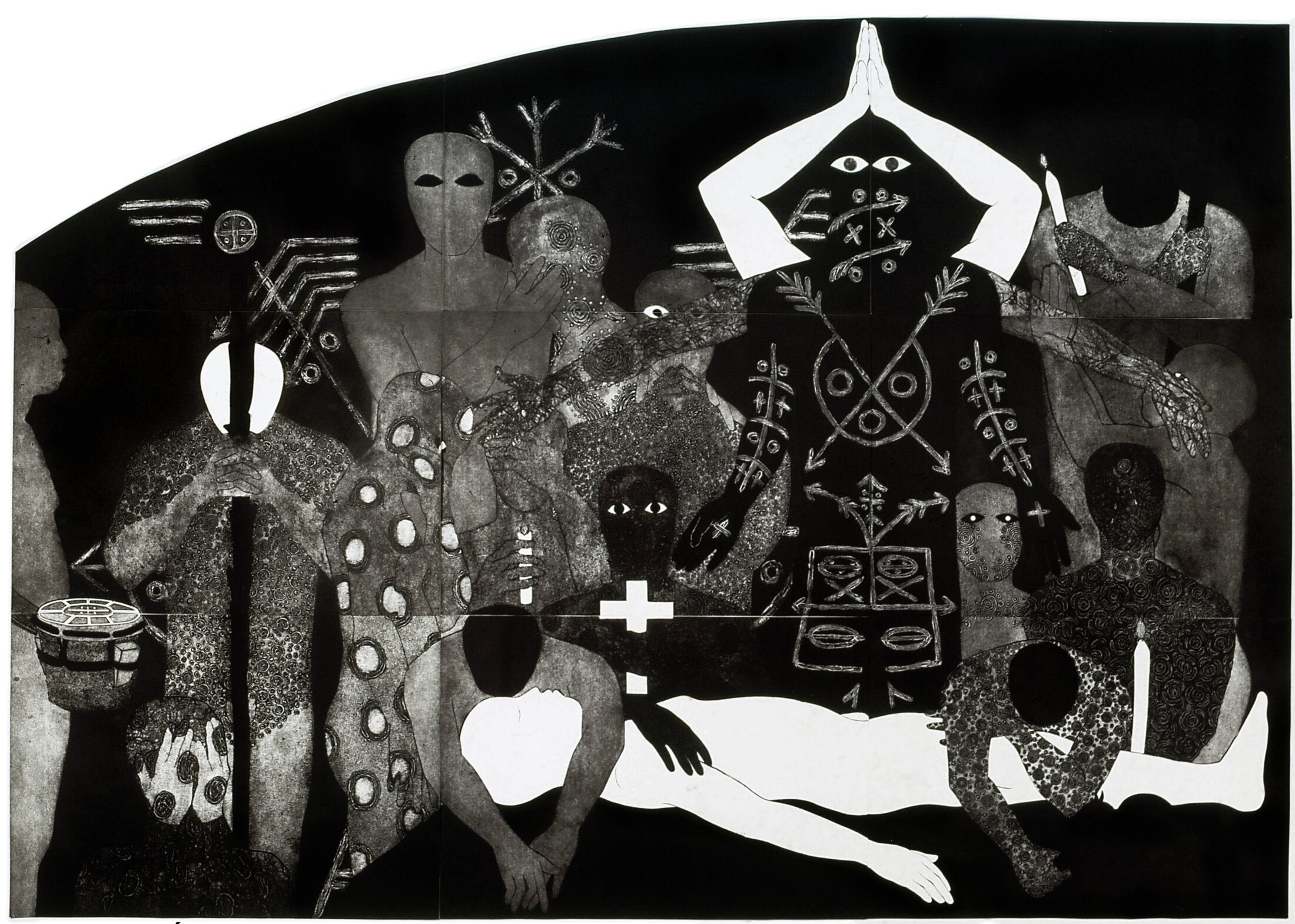

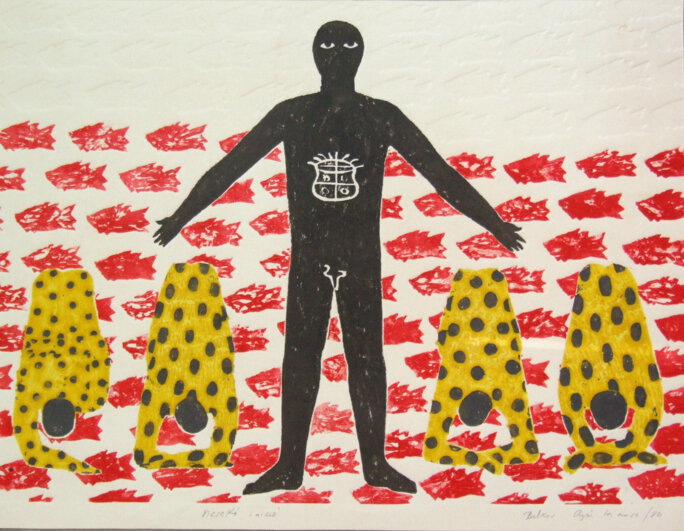

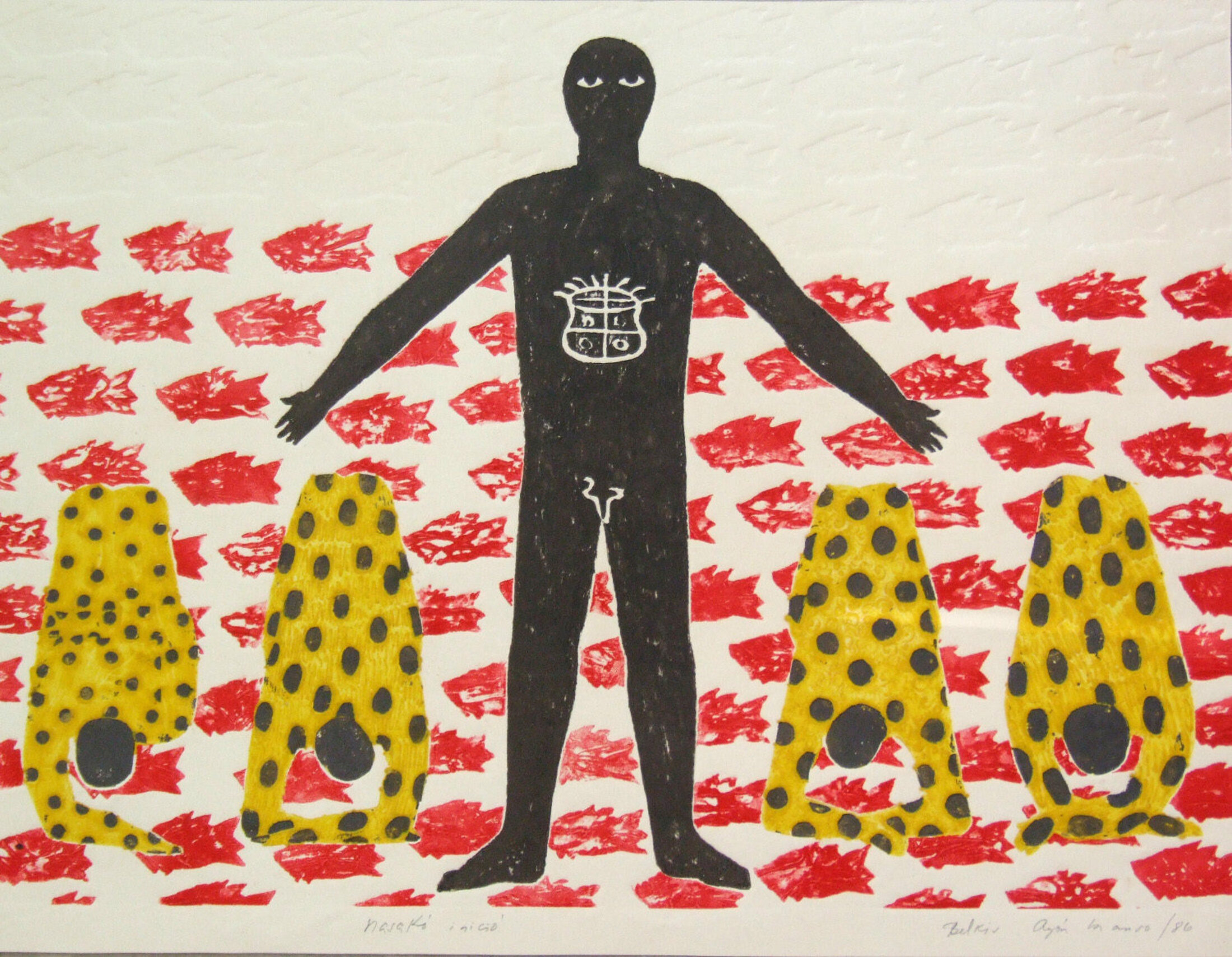

La courte carrière de l’artiste afro-cubaine Belkis Ayón (La Havane, 1967 – 1999) est inversement proportionnelle à la taille du vaste corpus qui constitue son œuvre. Encore inconnue en Europe, elle fait l’objet d’une importante rétrospective, la première sur le continent, au Musée national Reina Sofia à Madrid, réunissant près de quatre-vingts œuvres de grand format réalisées en 1986 et 1999. La découverte de son travail gravé est un véritable choc. D’une part, par la puissance qui se dégage de la qualité exceptionnelle de ses grands assemblages aux tons noirs, blancs et gris dont les forts contrastes sont caractéristiques de sa pratique de la collagraphie[1] qui la fera connaitre. D’autre part, par son sujet unique, créant et développant une iconographie figurative autour de la fraternité masculine afro-cubaine des Abakuá[2], une société secrète n’existant qu’à Cuba et qui tire son origine des sociétés Ekpé ouest-africaines de la région de Cross River, état du sud-est du Nigeria. Celle-ci fut introduite dans les villes portuaires de Cuba en 1836 par des esclaves africains qui fondèrent cette année-là les premières sociétés à Regla et à La Havane. Sur l’île, alors que presque toutes les sociétés secrètes ont disparu à l’image des Francs-maçons, Abakuá reste forte. Bien qu’elle soit hermétique et peu connue des Cubains eux-mêmes, elle compte encore près de trente mille membres[3]. Comme les autres religions afro-cubaines, l’Abakuá est le résultat d’un syncrétisme qui mêle traditions chrétiennes et africaines. Son mythe fondateur raconte une histoire pratiquement calquée sur le livre de la Genèse dans l’Ancien Testament. Ève est ici remplacée par une princesse africaine du nom de Sikán. Celle-ci, ayant appris un important secret d’un poisson enchanté – alors que les femmes n’étaient pas autorisées à recevoir cette connaissance sacrée –, jure de ne pas le révéler, mais la tentation est trop forte et elle ne peut le cacher très longtemps à son fiancé. Elle sera sacrifiée pour sa transgression. Sa mort donne naissance à la confrérie des Abakuá alors même que les femmes en sont exclues.

Agrandissement : Illustration 2

« Laisse-moi sortir »

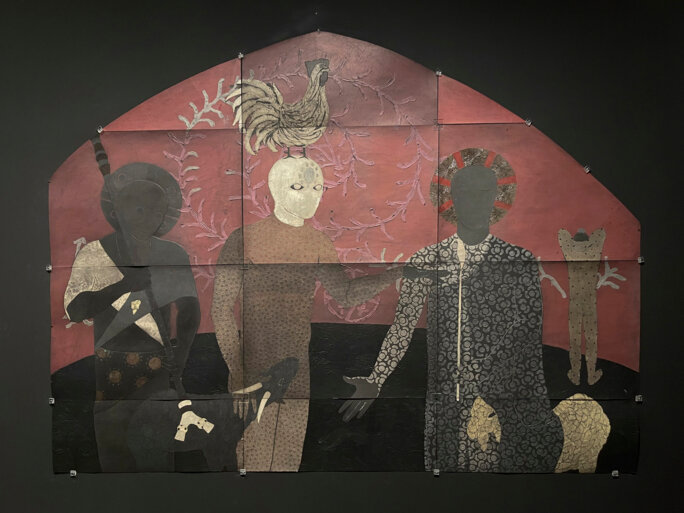

L’artiste est littéralement fascinée par cette communauté, qu’elle découvre d’abord dans les livres, au point d’inventer à son propos tout un univers visuel – la fraternité étant dépourvue d’une imagerie propre –. Elle juxtapose petit à petit sa propre vie à celle de Sikán, bien vivante dans ses œuvres où elle occupe une place centrale. Elle fait de la princesse africaine son alter ego, allant jusqu’à lui donner ses traits. « L'image de Sikán domine dans toutes mes œuvres parce qu'elle, comme moi, a vécu et vit encore dans l'angoisse, à la recherche d'une issue - à travers moi[4] » écrit Belkis Ayón en 1993. De grandes estampes à panneaux multiples représentent la mort et la résurrection spirituelle de la princesse Sikán accompagnée de symboles sacrés tels le motif du poisson. Incurvées et façonnées le long des bords supérieurs, elles rappellent les retables de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Ces représentations abordent un univers complexe de relations, d'émotions et de conflits comme le regret, le salut, la peur et la nécessité de transcender la mémoire collective.

Agrandissement : Illustration 3

Le 11 septembre 1999, Belkis Ayón, alors âgée de trente-deux ans, s’enferme dans la salle de bain de l’appartement de sa grand-mère dans la vieille ville de La Havane après s’être emparée du vieux révolver de son père et se tire une balle dans la tête[5]. Elle ne préviendra ni sa famille, ni ses amis, ne laissera aucune lettre. La dernière série d’estampes qu’elle réalise à partir de 1997 adopte la forme du tondo. L’artiste s’est désormais débarrassée de l’échelle, de la physicalité et du symbolisme à l’œuvre dans ses précédents travaux. Plus sombre et plus dramatique, la série donne à voir des visages qui fixent le visiteur pour mieux l’entrainer dans un monde régi par le conflit, laissant transparaitre une importante angoisse existentielle. Dans « ¡¡Déjame salir!! » (1997), une femme, coiffée d’une peau de chèvre, dévisage le visiteur depuis de sombres profondeurs paraissant infinies. Ses paumes de mains sont tournées vers lui dans une position de supplication. Bien qu’on ne connaisse pas la raison de sa détresse, on n’en comprend pleinement l’urgence que trop tard hélas, après la mort de l’artiste.

Agrandissement : Illustration 4

Belkis Ayón étudie dans sa ville natale, La Havane, d’abord à l’Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro d’où elle est diplômée en 1986, puis à l’Instituto Superior de Arte en 1991. Elle est tout juste âgée de vingt ans lors de sa première exposition, simplement intitulée « Propuesta a los Veinte Años »(Proposition à vingt ans) en 1988. Alors que la plupart des artistes cubains de sa génération choisissent l’installation à l’image de Los Carpinteros ou Tania Bruguera, elle opte pour la gravure. Tous ont en commun de débuter leur carrière artistique au moment de la crise économique et idéologique profonde qui touche l’île de plein fouet à la suite de l’effondrement du socialisme européen, ce que montre assez bien l’exposition en replaçant l’œuvre de Belkis Ayón dans le contexte artistique et socioculturel des années 1990 à Cuba. Cette situation explique son choix d’utiliser une technique mieux adaptée à son époque. Face à la pénurie de matériel, elle invente en réalisant ses impressions sur une sorte de collage à partir de différents matériaux tels que du papier, du carton, du papier de verre, de la peinture acrylique et même des épluchures de fruits ou de légumes. Plusieurs matrices de ses estampes sont présentées dans l’exposition, ce qui permet d’appréhender un processus de travail particulièrement méticuleux. La collagraphie est une technique de gravure inhabituelle. Elle permet à Ayón de créer un langage artistique unique, riche en nuances et en textures, qu’il serait difficile d’obtenir autrement.

Agrandissement : Illustration 5

Le sacrifice de Sikán

Les membres de la confrérie Abakuá sont autorisés à regarder leur interlocuteur mais pas à lui parler, ce qui explique les expressions intenses, parfois effrayantes qui se reflètent dans les yeux de la plupart des personnages peuplant les œuvres de l’artiste. L’absence systématique de bouche fait référence au secret de la tradition orale Abakuá. Si leurs rituels et leurs croyances traversent la totalité de son œuvre, ils sont aussi un prétexte à la création de ce langage singulier qui lui permet de formuler des questions éthiques, esthétique et idéologique universelles. « Ce n’est pas parce que mon œuvre aborde des thèmes aussi spécifiques que les croyances, rituels et mythes de la société secrète Abakuá que celle-ci n’est dédiée qu’au peuple qui vit dans cette foi et la professe[6] » affirmait Belkis Ayón. « Ce qui m’intéresse par-dessus tout, c’est d’interroger la nature humaine – cette sensation éphémère, cette spiritualité à travers laquelle mon art sera susceptible d’être apprécié par un public universel, bien qu’il soit de prime abord difficile d’échapper à l’impression, aux formes et à l’image ».

Agrandissement : Illustration 6

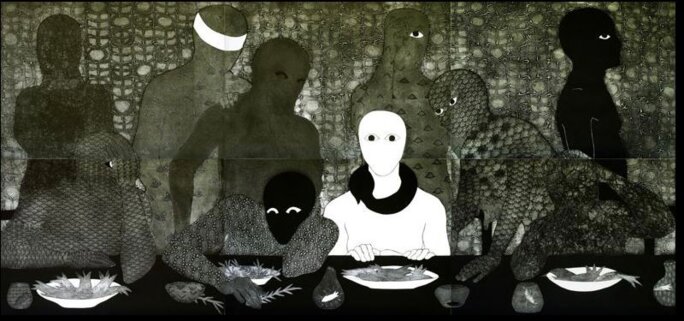

En accordant à Sikán le rôle principal du mythe, la représentant toujours sans bouche et avec un regard perçant, Belkis Ayón défie la structure patriarcale d’une société secrète faite par et pour les hommes, stigmatisant et ségrégant les femmes. En autonomisant dans ses œuvres la figure de Sikán, elle entre aussi en contradiction avec les normes politiques et les conditions économiques de son temps. La Cena (1991) montre Sikán assise au centre de la table où sera servi le repas, entourée de figures féminines. Si la référence au banquet d’initiation Abakuá parait explicite, celle à la dernière Cène du Christ l’est tout autant, mais ici ce sont des femmes qui remplacent les apôtres masculins. Aux silhouettes sombres se superposent des figures blanches fantomatiques. Ces allégories féminines muettes bouleversent soudain. Sikán regarde le spectateur dans les yeux. Son visage sans expression est une invitation à y projeter ses propres pensées.

Agrandissement : Illustration 7

Il ne faut pas négliger la puissance critique de ces scènes de sacrifice, de mort et de résurrection dans lesquelles on peut lire une subtile contestation politique, y voir les symboles d’un proto-féminisme ou encore une exploration existentielle personnelle. Finalement, Belkis Ayón, à force d'obsessions, se sera appropriée l'univers symbolique d'Abakuá pour en faire un autre monde, plus personnel, révélant ainsi la nature postmoderne de son travail plastisque. L'artiste, athée et féministe, semble avoir cherché à refléter, à travers ce lexique stylisé, son temps que domine la crise provoquée par la chute du communisme en Europe. Cette crise eut des conséquences incommensurables à Cuba, ébranlant profondément l’artiste au point sans doute de s’identifier tragiquement au personnage de Sikán.

Agrandissement : Illustration 8

[1] Technique de gravure qui consiste à fixer à la surface d’une matrice en carton des matières très résistantes à la pression, qui vont retenir l'encre et créer des creux et des reliefs à la surface du papier au moment de l'impression.

[2] Ivor Miller, “A Secret Society Goes Public: The Relationship between Abakuá and Cuban Popular Culture”, African Studies Review, vol. 43, no. 1, Cambridge University Press, 2000, pp. 161–88.

[3] Angeles Garcia, « Los misterios de la afrocubana Belkis Ayón se adueñan del Museo Reina Sofía », El Pais, 16 novembre 2021.

[4] Cité dans « Belkis Ayón » par Gabi Ngcobo, commissaire de la dixième biennale de Berlin, 2018, https://bb10.berlinbiennale.de/artists/b/belkis-ayon Consulté le 2 avril 2022.

[5] Angeles Garcia, op. cit.

[6] Cité dans Cristina Vives, Belkis Ayón – Nkame, catalogue raisonné, Madrid, Turner Editiones, 2010, 304 pp.

Agrandissement : Illustration 9

« Belkis Ayón. Colografias », exposition monographique - Commissariat de Cristina Vives, historienne de l'art, critique d'art et commissaire d'expositions.

Du 17 novembre 2021 au 18 avril 2022.

Museo Reina Sofía

c/ Santa Isabel 52

28012 Madrid