Agrandissement : Illustration 1

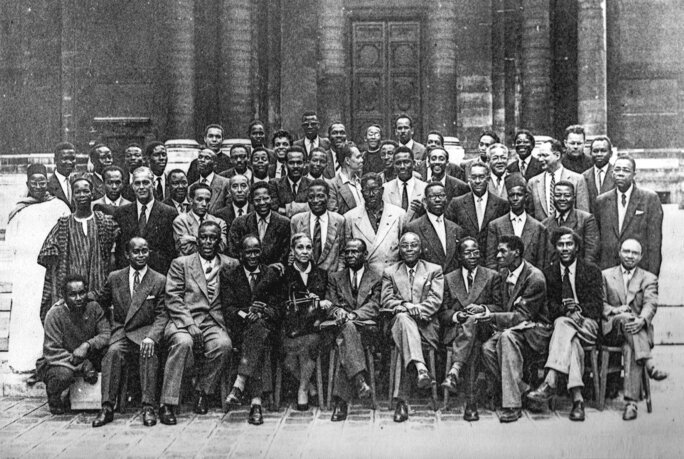

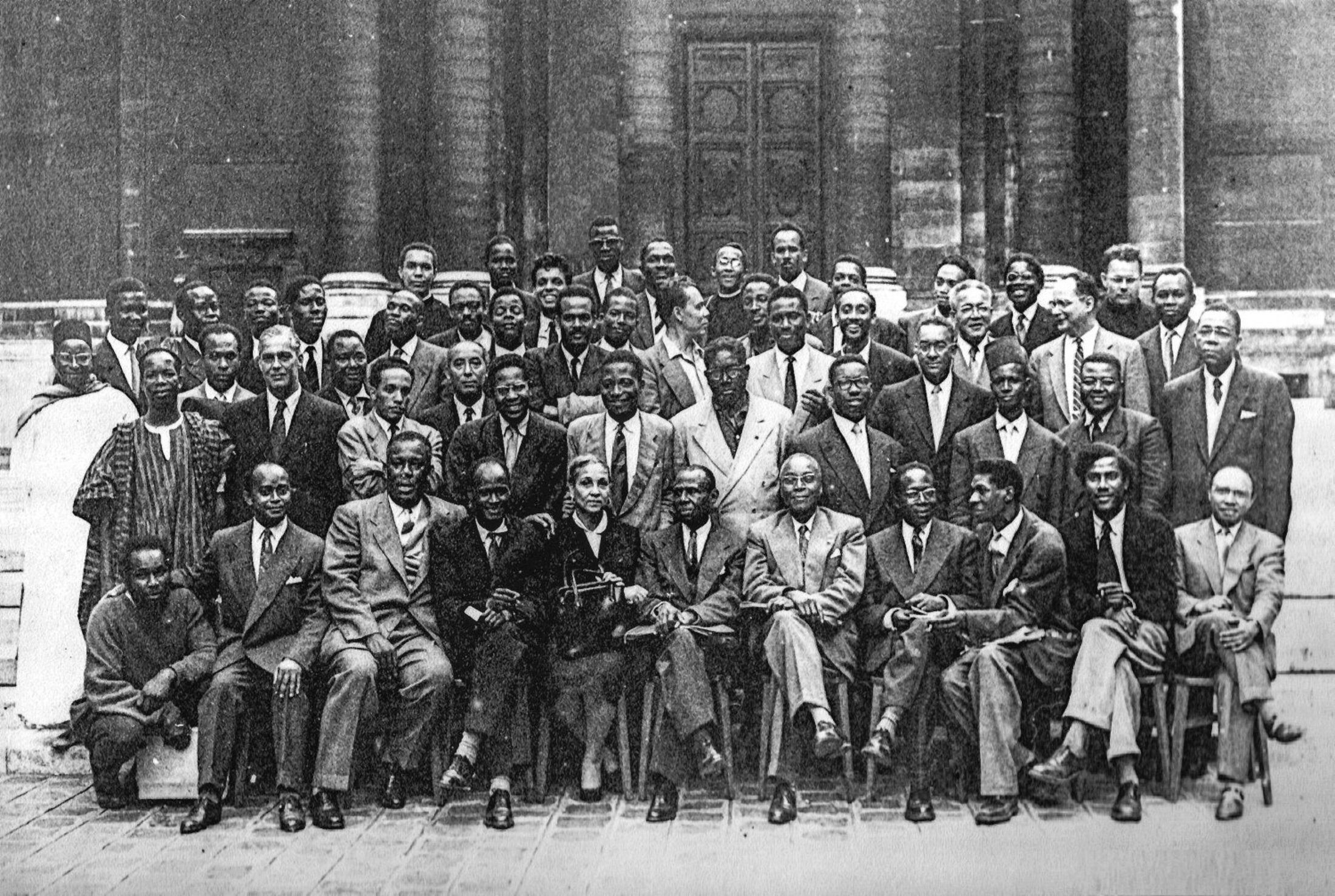

« Paris Noir » s’ouvre sur une promesse ambitieuse : combler un « vide sidéral et patrimonial », selon les mots d’Alicia Knock, la commissaire générale de l’exposition, en rendant visible l’apport des artistes afro-descendants à la scène artistique parisienne. Le parti adopté par l’exposition est donc celui d’une « forme cartographique et historiographique, afin de mettre en avant un grand nombre de plasticiens dont la présence à Paris a favorisé la naissance d’un internationalisme noir, largement occulté dans les récits d’histoire de l’art du 20e siècle[1] ». La manifestation réunit 400 œuvres de 150 artistes issus d’Afrique, des Amériques et des Caraïbes, couvrant une période allant de la fondation de Présence Africaine[2] en 1947 à l’émergence de Revue Noire[3] dans les années quatre-vingt-dix. Le parcours débute avec des archives fondatrices, notamment les premières éditions de Présence Africaine. Le Discours sur le colonialisme (1950) d’Aimé Césaire, et le premier Congrès des artistes et écrivains noirs à la Sorbonne (1956), favorisent l’essor d’une pensée panafricaine et anticoloniale en France. Sur la rive gauche, cafés et clubs de jazz façonnent une culture propre aux diasporas africaines. Dans la revue Tropiques, Aimé et Suzanne Césaire contribuent à forger une identité martiniquaise libérée des stéréotypes « doudouistes ». Les écrivains haïtiens René Depestre et Jacques Stephen Alexis définissent un réalisme merveilleux au-delà des principes de l’art « spontané » haïtien. Des affiches du Festival mondial des arts nègres (1966) complètent ce panorama qui ancre l’exposition dans une histoire où l’art et les luttes anticoloniales sont indissociables.

Agrandissement : Illustration 2

Une esthétique de la résistance

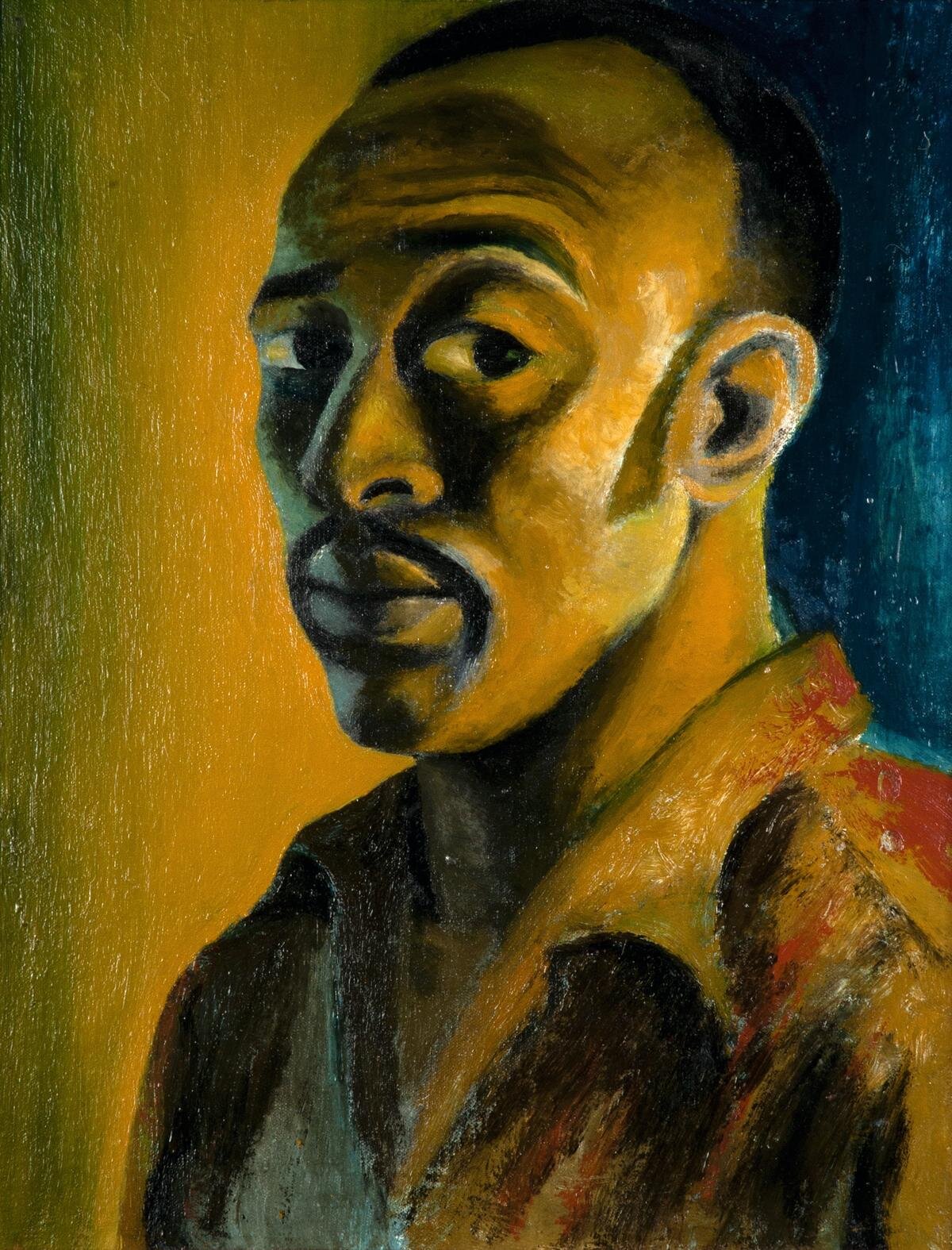

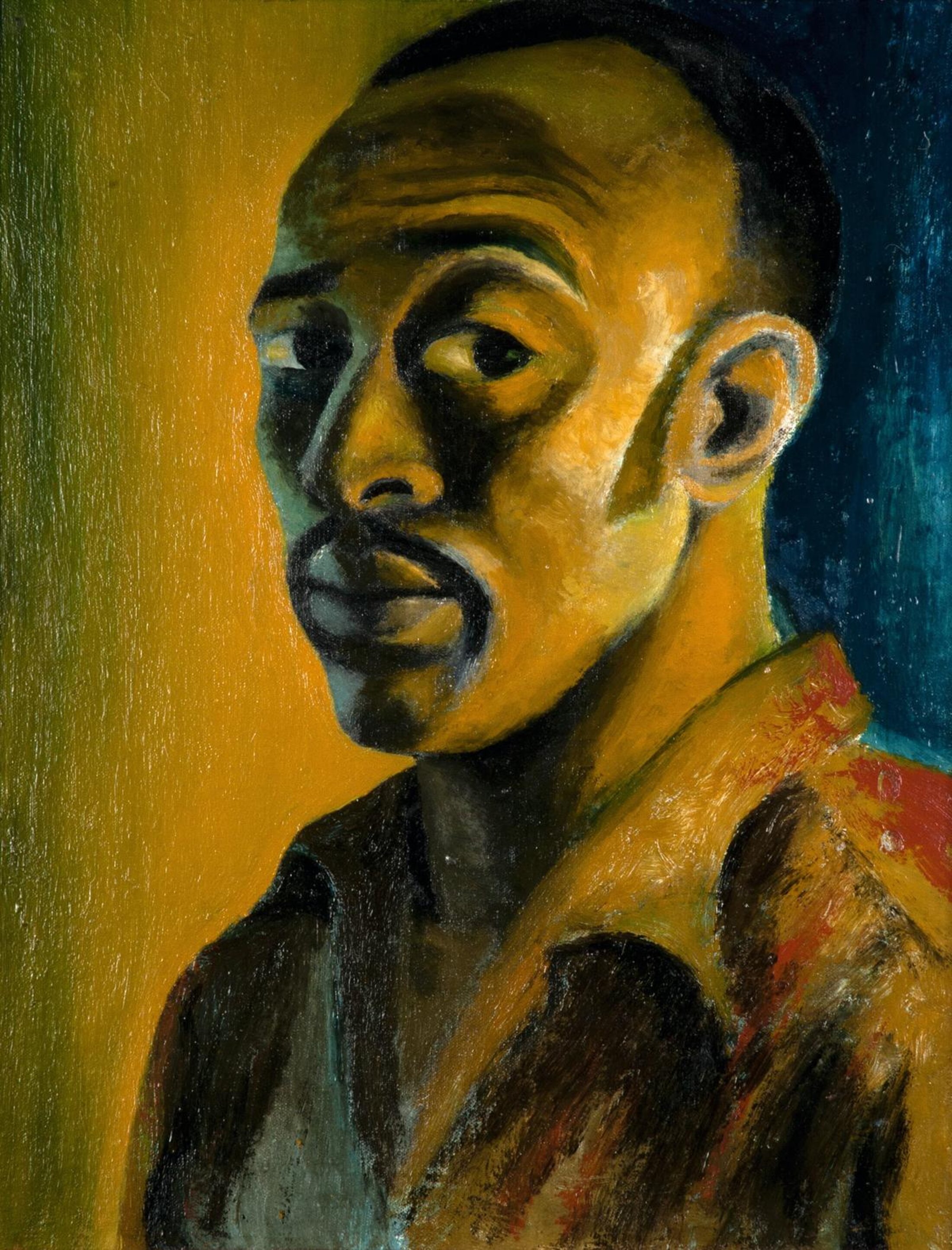

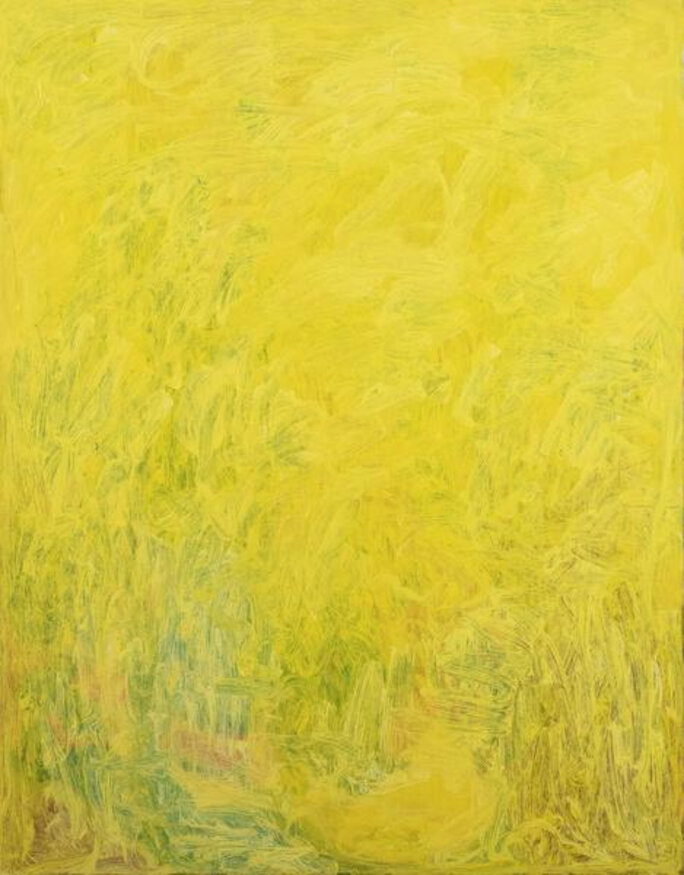

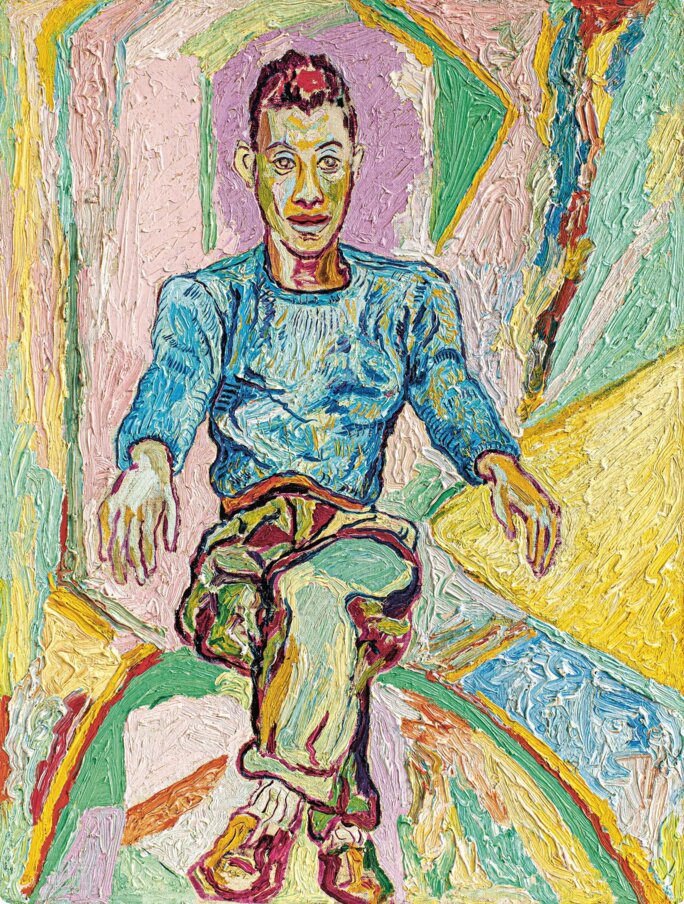

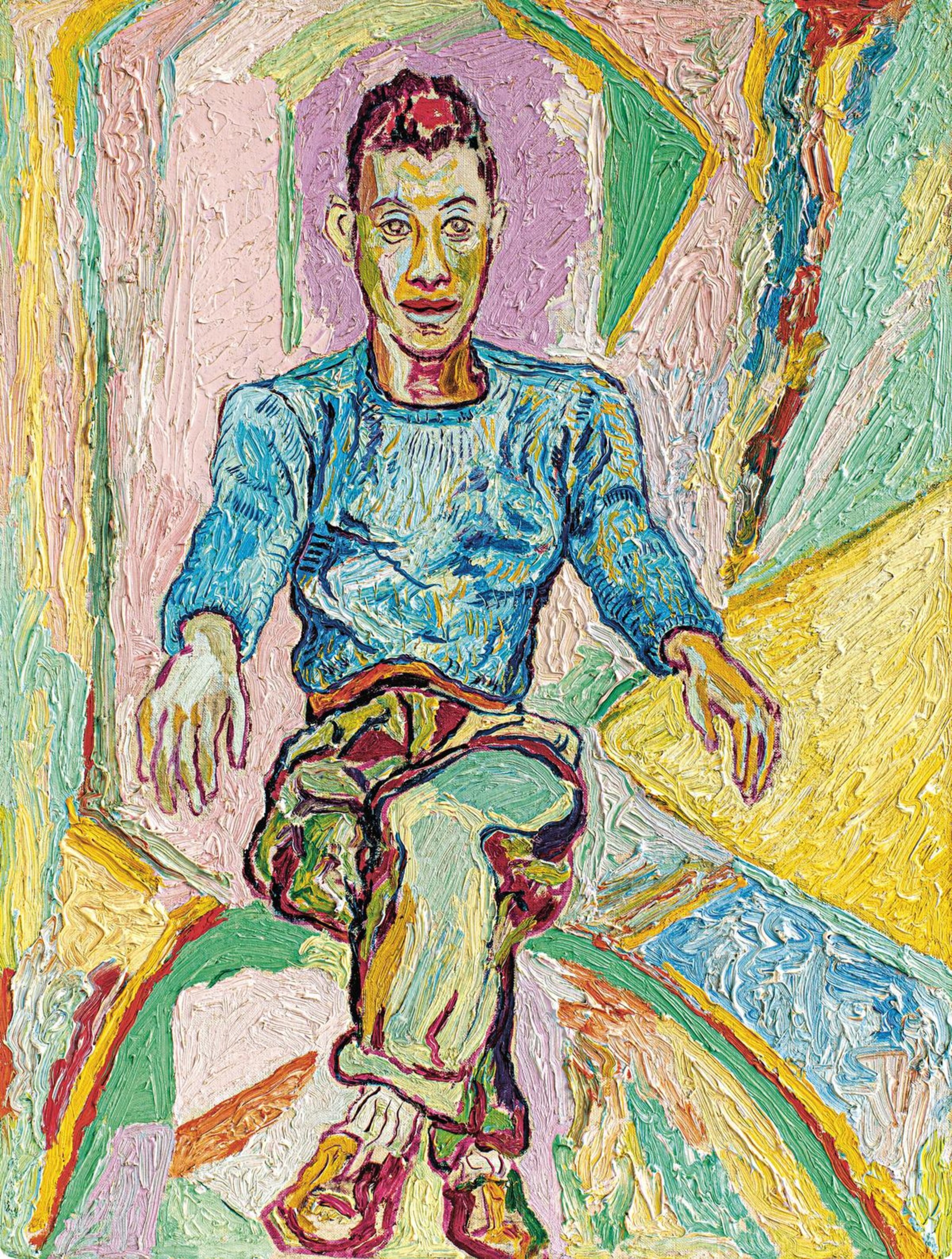

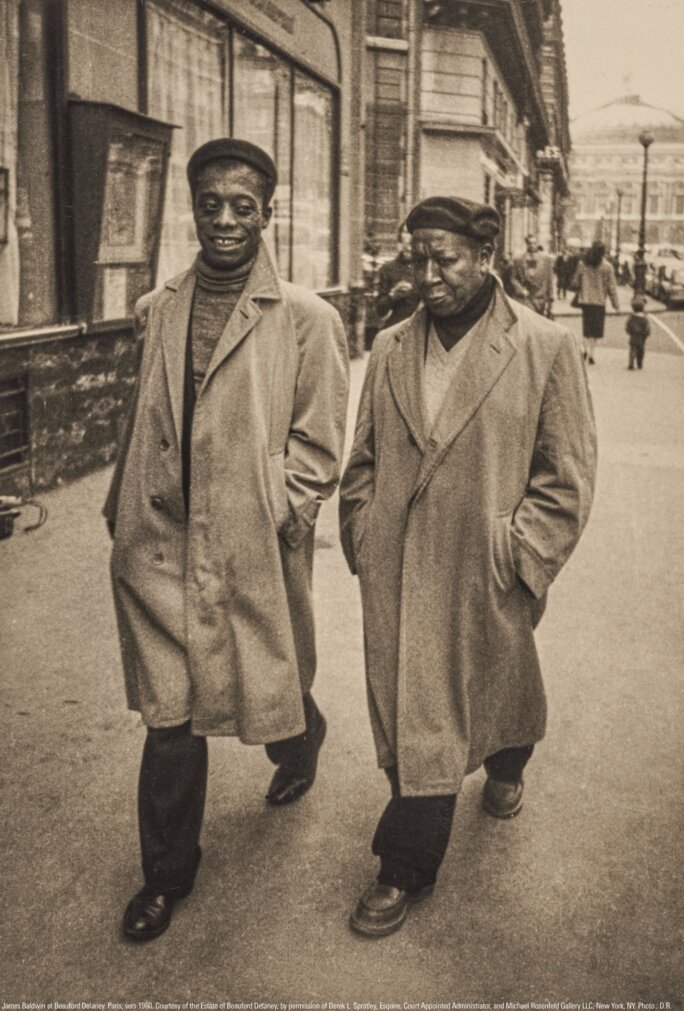

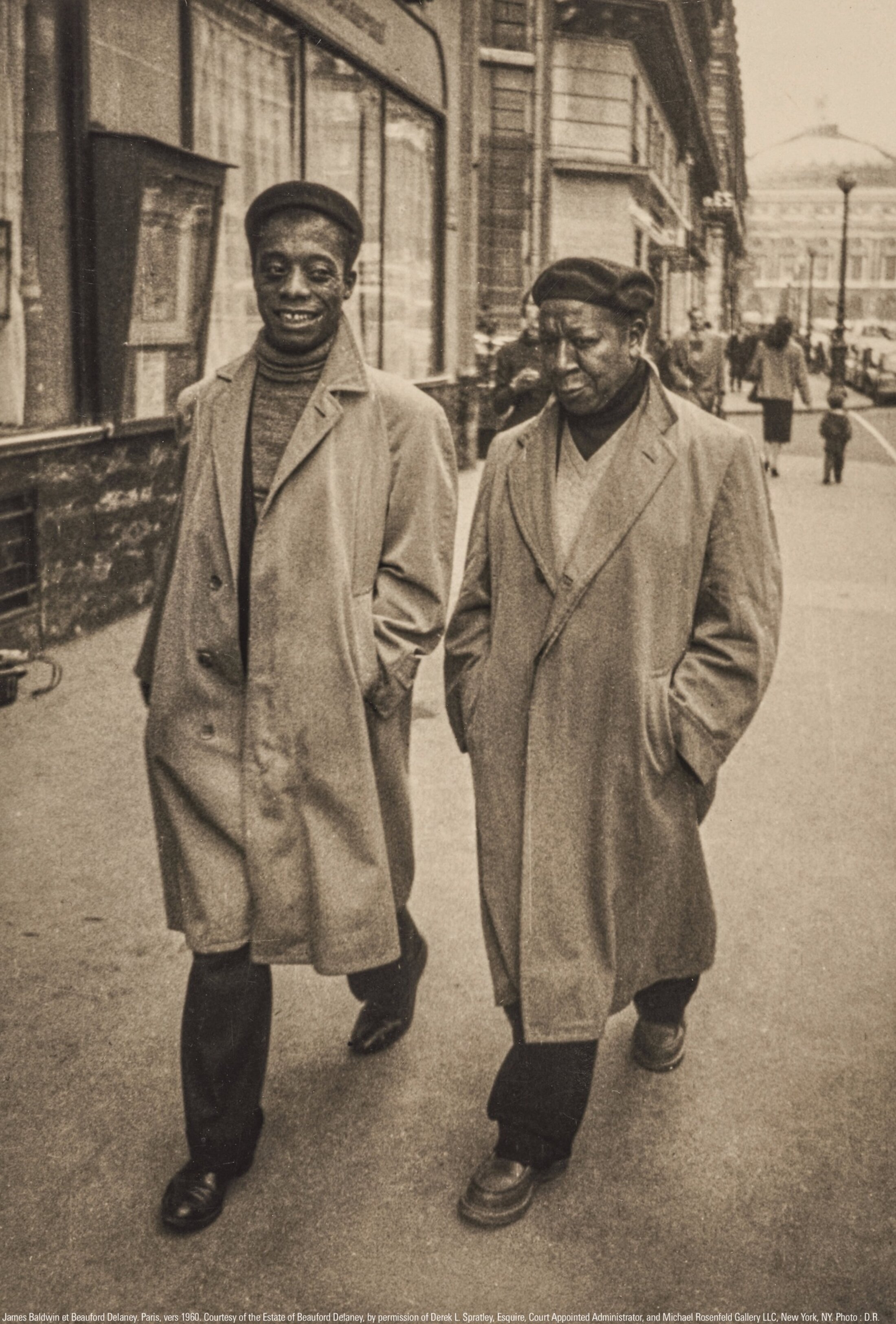

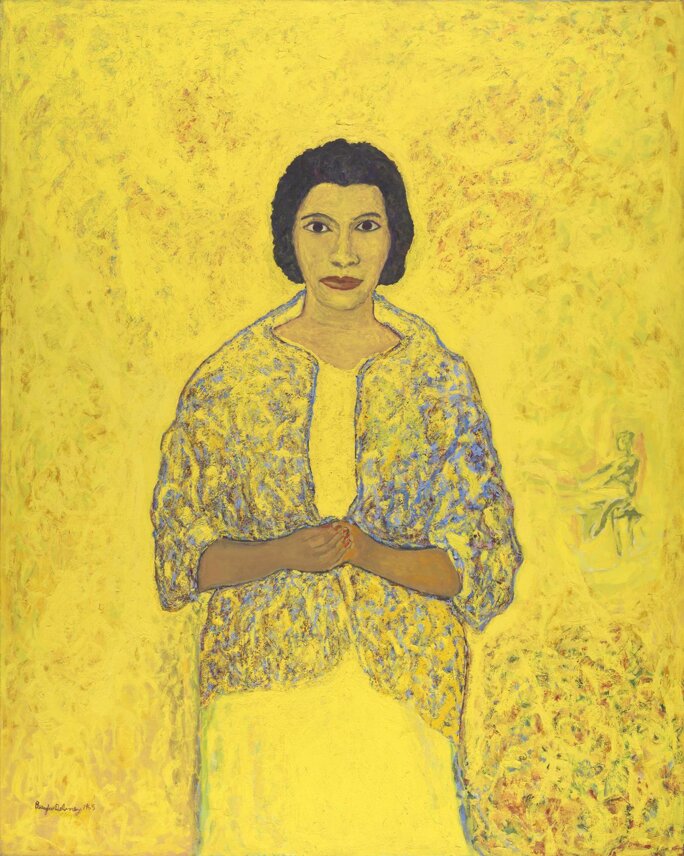

Le corpus, d’une richesse exceptionnelle, couvre un spectre géographique et formel impressionnant. L’ « Autoportrait » (1947) de Gerard Sekoto (1913-1993), avec son regard pénétrant, traduit la quête d’identité d’un artiste sud-africain confronté à l’apartheid et à l’exil. Installé à Paris depuis août 1953, Beauford Delaney (1901-1979) fait vibrer ses toiles abstraites d’un jaune solaire qui transcende les traumas de la ségrégation, à l’image de « Composition abstraite » (1963). « C’est par Beauford Delaney que j’ai découvert la lumière, la lumière qui contient chaque chose, chaque surface, chaque visage[4] » écrit James Baldwin (1924-1987) dans son introduction au catalogue de l’exposition personnelle du peintre américain à la galerie Lambert à Saint-Louis-en-l’Isle qui s’ouvre le 4 décembre 1964. Le texte reflète l’admiration profonde de Baldwin, de vingt-trois ans son cadet, pour le travail de Delaney, en particulier sa capacité à capturer la lumière dans ses peintures, qu’il s’agisse de portraits, de scènes urbaines ou d’œuvres abstraites. C’est d’ailleurs le jeune auteur engagé, arrivé à Paris en 1948, qui incite Delaney à le rejoindre. Son portrait, représenté dans une pause assise majestueuse, est sans nul doute réalisé avant l’installation du peintre à Paris. Celui-ci réalisera une douzaine de portraits de Baldwin en trente ans, explorant les représentations noires et queers dans une mise en dialogue avec ses propres autoportraits.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Des figures moins connues, comme le sculpteur ivoirien Christian Lattier (1925-1978) avec « Femme et enfant » (1959), ou le peintre cubain Guido Llinás (1923-2005), enrichissent le propos en révélant des pratiques qui dialoguent avec les avant-gardes tout en s’en démarquant. Venus se former à Paris, les artistes procèdent à des renversements historiographiques et à des hybridations : « La peinture classique m’a beaucoup appris, mais les fauves aussi (...) leur palette parlait à ce que j’avais apporté d’Afrique » précise le peintre sénégalais Iba N’Diaye (1928-2008), figure majeure du modernisme africain et cofondateur du mouvement de la Négritude associé à l’École de Dakar.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

Les films de Sarah Maldoror (1929-2020), tels « Et les chiens se taisaient » (1978), apportent une dimension cinématographique où la poésie côtoie une critique radicale du colonialisme. Ted Joans (1928-2003), poète, peintre et musicien afro-américain, est une figure clef du surréalisme et l’un des rares artistes noirs proche du mouvement de la Beat Generation. L’exposition présente plusieurs de ses œuvres, souvent marquées par des collages et des dessins jazz, reflétant ses engagements dans le mouvement Black Power et son concept de « vie-poème ». Sa devise : « Le jazz est ma religion, le surréalisme est mon point de vue[5] ». Il réside à Paris durant de longues périodes, la dernière dans les années quatre-vingt-dix. En 1962, Ted Joans travaille entre New York, Paris et Tanger, où il fréquente des cercles artistiques incluant l’écrivain et compositeur américain Paul Bowles (1910-1999) et Ahmed Yacoubi (1928-1985), peintre marocain connu pour ses compositions abstraites, également actif à Tanger dans ces années-là. L’autoportrait avec Ahmed Yacoubi, justement daté de 1962, révèle ses larges connections artistiques, unifiées par son engagement panafricain.

Agrandissement : Illustration 8

Pièce majeure de l’œuvre du peintre français d’origine haïtienne Hervé Télémaque, « My Darling Clementine » (1963) occupe une place significative dans l’exposition. Elle s’inscrit dans la période où Télémaque, après avoir quitté New York pour Paris en 1961, développe un style influencé par le pop art, le surréalisme et la figuration narrative, tout en intégrant des éléments autobiographiques et des critiques sociales. L’œuvre tire son titre du film éponyme[6] de John Ford de 1946, mais Télémaque le détourne pour en faire un autoportrait ironique et engagé. Il se représente sous les traits d’un « cow-boy nègre, ayant perdu jambe, avec béquille, les cheveux décrêpés comme il faut, vulgaire, éclairé de colère »,selon ses propres mots. Cette description traduit une critique acerbe des stéréotypes raciaux et de l’oppression subie par les Noirs, notamment à travers l’inclusion d’une publicité pour des produits capillaires visant à lisser les cheveux afro, symbole de l’assimilation culturelle imposée. De la critique des stéréotypes raciaux à l’hybridité artistique, et à l’engagement autobiographique et politique, l’œuvre, charnière dans la carrière de Télémaque, l’est tout autant dans l’histoire de l’art afro-descendant à Paris.

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11

L’ambition encyclopédique de l’exposition – 400 œuvres, 150 artistes, un demi-siècle – frôle cependant la saturation et cette densité du corpus peut désorienter. Les thématiques, qu’il s’agisse des circulations transatlantiques, des expérimentations esthétiques ou des luttes anticoloniales, manquent parfois d’un fil narratif clair, rendant le parcours touffu. La dispersion des œuvres de Beauford Delaney, par exemple, dilue leur impact, tandis que la présence d’une seule toile de Wifredo Lam apparait comme une concession insuffisante à une figure incontournable du surréalisme. Certaines œuvres, comme les abstractions géométriques de Llinás, semblent intégrées sans suffisamment de contextualisation, risquant de les réduire à des illustrations d’un discours globalisant. Par ailleurs, l’exposition élude certaines tensions politiques, notamment le rôle ambivalent de la France à la fois comme puissance coloniale et comme refuge, au profit, comme on va le voir, d’un portrait parfois trop consensuel de Paris en creuset cosmopolite.

Agrandissement : Illustration 12

Une scénographie aussi spectaculaire que problématique

L’exposition brille à montrer comment les artistes afro-descendants ont redéfini les modernismes et post-modernismes. Les toiles de Beauford Delaney, par leur abstraction lumineuse, ne se contentent pas de s’inscrire dans l’expressionnisme abstrait ; elles portent une charge existentielle, celle d’un homme noir naviguant entre exil et marginalisation. Les sculptures de Christian Lattier, avec leurs formes organiques en fer forgé, défient les canons eurocentrés en puisant dans des traditions africaines tout en s’inscrivant dans l’avant-garde. Ces œuvres, souvent absentes des collections françaises, révèlent le Paris des années cinquante comme un espace de transit où les idées et les formes circulent entre continents. L’exposition cependant donne un peu trop dans la célébration et la simplification. Si elle évite largement l’exotisme, elle tend parfois à romantiser le rôle de Paris comme capitale culturelle des diasporas noires. Cette vision édulcorée élude les réalités de racisme et d’exclusion vécues par ces artistes. Le traitement, par exemple, des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, période de luttes pour la reconnaissance des identités afro-descendantes en France, reste en retrait.

Agrandissement : Illustration 13

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

L’accrochage, déployé dans la Galerie 1 du sixième étage, impressionne par son ampleur. Les vues panoramiques sur Paris renforcent un peu plus l’idée de la ville comme carrefour. Les sections thématiques – « Présence Africaine », « Circulations transatlantiques », etc. – alternent grands formats (avec notamment les toiles de Delaney), installations intimistes et archives, créant une expérience immersive. Les cartels, riches en informations, ambitionnent d’éduquer un public souvent peu familier de ces artistes. Pourtant, une scénographie doit servir les œuvres sans les écraser. Ici, la densité des pièces et les installations sonores (extraites de films ou de performances) créent une cacophonie perturbante. La juxtaposition d’une sculpture de Lattier avec une vidéo de Maldoror, sans séparation claire, nuit à leur lisibilité. Surtout, l’architecture du Centre Pompidou, avec ses murs blancs et son esthétique moderniste, impose un cadre institutionnel qui peut lisser la radicalité des œuvres. Ce cadre muséal, emblématique d’une modernité eurocentrée, entre en tension avec le propos décolonial de l’exposition.

Agrandissement : Illustration 16

Enjeux éthiques : une responsabilité inachevée

« Paris Noir » se veut un geste de réparation, redonnant voix à des artistes marginalisés. Pourtant, une controverse, relayée par Télérama[7] et un post Instagram du critique d’art, commissaire d’exposition et chercheur en philosophie Chris Cyrille, met en lumière l’invisibilisation de collaborateurs noirs ayant contribué à la genèse du projet. Celui-ci rappelle dans son texte qu’il a travaillé[8] plus d’un an comme chargé de recherche « sur les questions postcoloniales et décoloniales » et n’a pas été crédité, révélant une violence institutionnelle qui n’est pas sans lien avec ce que l’exposition souhaite dénoncer. Ce paradoxe familier interroge l’éthique curatoriale : comment réparer l’effacement historique tout en marginalisant des voix contemporaines ? Cette tension reflète les défis d’une inclusion authentique dans des institutions encore marquées par des hiérarchies structurelles. Par ailleurs, si l’exposition aborde les luttes anticoloniales avec force, elle reste discrète sur les combats des communautés afro-descendantes en France métropolitaine, notamment dans la fin du XXème siècle[9]. Ce silence limite sa capacité à ancrer le propos dans les réalités sociales françaises, où les débats sur le racisme systémique et la décolonisation des institutions sont brûlants.

Agrandissement : Illustration 17

Le parcours se clôt sur quatre installations contemporaines, commandées aux artistes Nathalie Leroy-Fiévée, Jay Ramier, Shuck One et Valérie John, qui dialoguent avec les archives et les œuvres historiques. Ce geste tente de montrer l’héritage vivant du « Paris Noir », en projetant ses thématiques dans l’actualité. Mais la limite fixée à l’an 2000 apparait arbitraire, l’exposition passant à côté de dynamiques plus récentes, comme le projet Transplantation, fondé en 2020 par Amandine Nana à Paris, initiative culturelle novatrice qui se présente comme une association, une galerie d’art et une bibliothèque spécialisée en art et pensées critiques d’un point de vue diasporique, panafricain et global, un projet hybride, à la croisée de l’art contemporain, de l’éducation et de l’engagement social, visant à promouvoir les imaginaires des diasporas comme levier de changement social, tout en valorisant des récits et des pratiques artistiques trop souvent marginalisés.

Agrandissement : Illustration 18

« Paris Noir » est une exposition nécessaire, qui répond à un impératif éthique et historiographique : rendre visible un corpus d’œuvres longtemps occulté, tout en révélant Paris comme un espace de circulations artistiques et politiques. Les toiles de Delaney, les sculptures de Lattier ou les films de Maldoror témoignent d’une résilience créative face aux violences coloniales et racistes. Pourtant, son foisonnement, sa scénographie chaotique, ses silences politiques et ses tensions éthiques limitent son impact. « Paris Noir » est une exposition à la croisée des chemins : entre réparation et célébration, entre mémoire et omission, éclat et fragilité. Elle n’est pas une fin, mais un commencement, invitant à poursuivre la décolonisation des regards et des institutions. Elle est à voir, non pas comme une réponse définitive, mais comme une provocation féconde à repenser l’histoire de l’art.

Agrandissement : Illustration 19

[1] Trois questions à... Alicia Knock, commissaire de l'exposition, Dossier de presse, p. 8.

[2] Revue panafricaine semestrielle, fondée en 1947 par Alioune Diop. Elle est éditée par la maison d'édition du même nom, fondée en 1949, et une librairie située dans le Quartier latin à Paris, au 25 bis, rue des Écoles. La maison d'édition Présence Africaine est dirigée par la veuve du fondateur, Christiane Diop, puis par la fille du fondateur, Suzanne Diop.

[3] Trimestriel bilingue d'art contemporain consacré aux expressions artistiques africaines, publié à Paris de 1991 à 2000. C'est aussi une maison d'édition, qui a poursuivi son activité après la fin du magazine.

[4] « I learned about light from Beauford Delaney, the light contained in every thing, in every surface, in every face ». James Baldwin, « Introduction to Exhibition of Beauford Delaney Opening December 4, 1964 at the Gallery Lambert, », in Beauford Delaney: A Retrospective, Studio Museum in Harlem, 1978, p. 20-22.

[5] Cité dans Jake Lamar, « Jake Lamar, écrivain : avec Ted Joans, souvenirs d’une ‘vie-poème’ à Paris », Centre Pompidou, 29 avril 2025, https://www.centrepompidou.fr/fr/pompidou-plus/magazine/article/jake-lamar-ecrivain-avec-ted-joans-souvenirs-dune-vie-poeme-a-paris

[6] Sorti en France le 30 avril 1947 sous le titre de La poursuite infernale.

[7] Rémi Guezodje, « Au Centre Pompidou, l’exposition “Paris noir” invisibilise-t-elle ceux qui l’ont rendue possible ? », Telerama, 25 mars 2025, https://www.telerama.fr/arts-expositions/au-centre-pompidou-l-exposition-paris-noir-invisibilise-t-elle-ceux-qui-l-ont-rendue-possible-7024938.php

[8] Dans le cadre d’une autre exposition, Basquiat et l’Afrique, annulée en raison du Covid mais dont les recherches ont servi le propos de Paris Noir.

[9] Comme la Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983.

PARIS NOIR. CIRCULATIONS ARTISTIQUES ET LUTTES ANTICOLONIALES 1950 – 2000. Commissariat : Alicia Knock, conservatrice, cheffe du service de la création contemporaine et prospective, Musée national d’art moderne − Centre Pompidou. Commissaires associé.es : Éva Barois De Caevel, conservatrice, Aurélien Bernard, Laure Chauvelot, et Marie Siguier, attaché.es de conservation, service de la création contemporaine et prospective, Musée national d’art moderne − Centre Pompidou. Le catalogue Paris noir. Circulations artistiques et luttes anticoloniales, 1950-2000. Sous la direction d'Alicia Knock, avec Éva Barois De Caevel, Aurélien Bernard, Laure Chauvelot, et Marie Siguier. 22 × 28 cm | 320 pages |

Du 19 mars au 30 juin 2025.

Tous les jours sauf le mardi. De 11h à 21h. Nocturne le jeudi jusqu'à 23h.

Centre Pompidou

Place Georges Pompidou,

75 004 PARIS

Agrandissement : Illustration 21