Agrandissement : Illustration 1

L'exposition "Photographisme : William Klein, Gérard Ifert, Wojciech Zamechcznik" présentée à la galerie de photographies du Centre Pompidou souligne combien l'interaction entre la photographie et les arts graphiques fut particulièrement productive au cours des vingt années qui suivent la fin de la Seconde guerre mondiale. A cette époque, nombre de graphistes s'approprient la pratique du photomontage, d'autres s'initient à la photographie, fascinés par les abstractions formelles que permet le médium. Grâce à leurs expérimentations, ils inventent des photogrammes et des dessins lumineux qu'ils vont mettre au service de la publicité en réalisant affiches destinées à promouvoir des événements culturels, couvertures de livres ou pochettes de disques. Les protagonistes de ce nouveau mouvement plastique, actifs des deux côtés de l'Atlantique, sont pour la plupart issus du Bauhaus ou fortement marqués par l'enseignement qui y est dispensé. L'école allemande invente une nouvelle façon d’instruire les arts plastiques en alliant les Beaux-arts aux arts décoratifs, suivant le précepte de son fondateur Walter Gropuis pour qui "le but final de toute activité plastique est la construction". Ce concept va connaitre une fortune considérable en Europe mais aussi en Amérique puisque nombre d'enseignants du Bauhaus fuyant le Nazisme trouvent refuge aux Etats-Unis où ils vont dispenser leur savoir.

William Klein, Wojciech Zamechcznik et Gérard Ifert sont les héritiers de cette doctrine. Ils ne se connaissent pas, ne travaillent pas ensemble et imaginent pourtant dans les années 1950-1960 de nouvelles formes fusionnant la photographie et le graphisme. Ces trois artistes qui produisent dans des domaines d'activités différents, évoluent néanmoins dans des contextes culturels similaires se réclamant du Bauhaus mais aussi de l'art concret et de l'art cinétique.

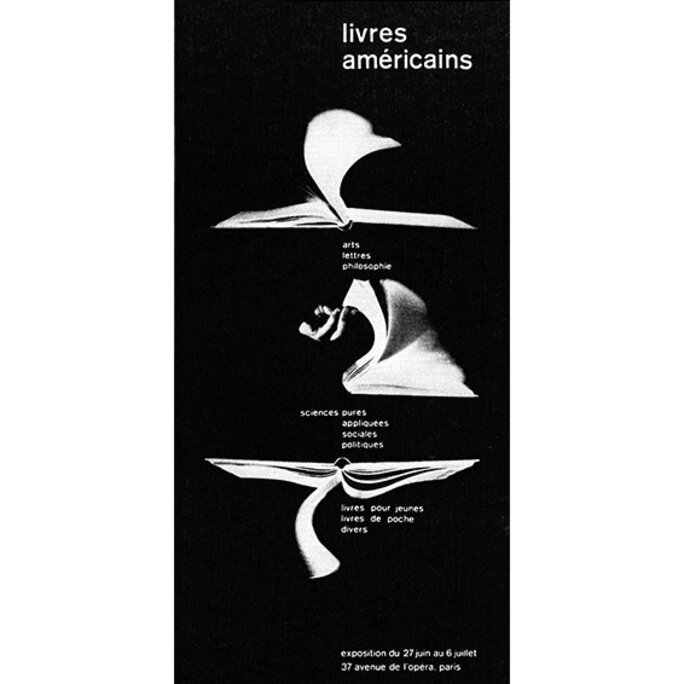

Né en 1928 à Bâle, Gérard Ifert va mener une carrière aussi discrète que prolifique. Tout en conservant son métier initial de graphiste, il est peu à peu amené à dessiner du mobilier et scénographier des expositions. Ifert se forme au graphisme publicitaire à l’Allgemeine Gewerbeschule (aujourd’hui Schule für Gestaltung) de Bâle où il suit les cours d'Armin Hofmann dont la conception du graphisme est directement héritée des pratiques du Bauhaus. Il débute sa carrière à Paris en 1949 où, sous la direction de l'architecte américain Peter Harnden, il parfait sa formation professionnelle de scénographe en travaillant à la conception d'expositions itinérantes pour le Plan Marshall. En 1952, les subventions du plan Marshall s'arrêtent brusquement. Gérard Ifert rejoint alors la direction de la publicité de l'entreprise bâloise Geigy où il s'initie à la publicité pour les produits chimiques et pharmaceutiques. Il aménage également deux véhicules itinérants qui serviront à la fois de salles d'exposition et de cinéma afin d'assurer partout en Suisse la promotion des engrais et pesticides développés par Geigy. Gérard Ifert revient à Paris en 1956. Après avoir travaillé pour le centre culturel américain en tant que concepteur d'expositions, il fonde sa propre agence en 1960, focalisant ses recherches personnelles sur la photographie abstraite ainsi que le reportage d'architecture. Le design d'expositions reste néanmoins au cœur de son activité, il développe pour le Musée Stedelijk et l'UNESCO des éléments de mobilier à la fois utilitaires et singuliers dans leur forme. Pour les magasins Prisunic, il détourne les éléments préfabriqués pour petit habitat conçu par l'architecte Jean Maneval pour en faire l'un des tous premiers pop store, un magasin éphémère, facilement transportable.

Agrandissement : Illustration 3

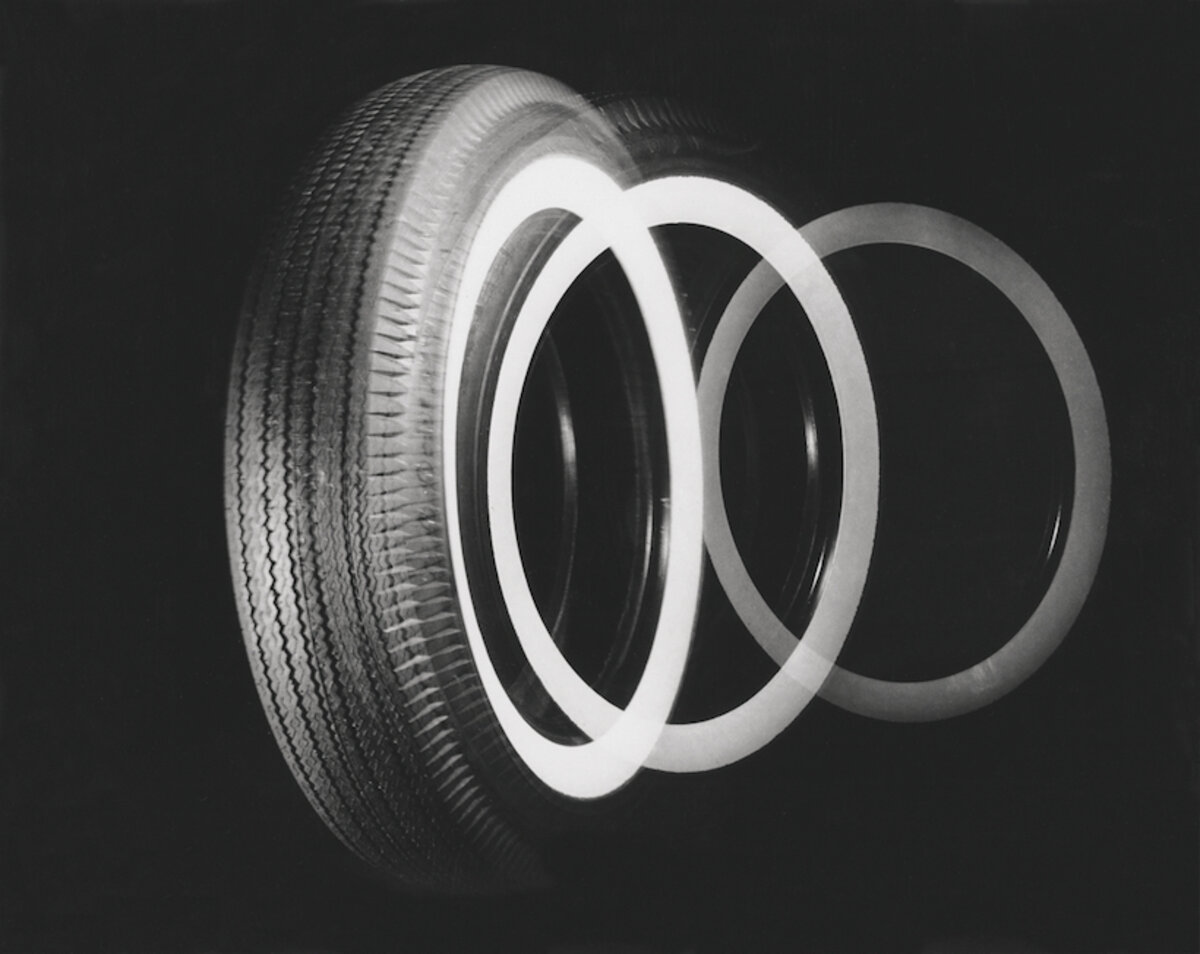

Très réceptif à la photographie - il perçoit rapidement le potentiel que le médium peut avoir pour les arts graphiques - Gérard Ifert installe chez lui, dès le début des années 1950, une chambre noire afin de pouvoir y développer les pellicules qui renferment ses expériences. Il pratique la photographie en amateur, souvent la nuit où il réalise, uniquement à la pause longue, des études d'objets lumineux en mouvement comme des voitures, un manège... Une fois développés, les tirages constituent sa matière première qu'il va découper, recadrer, agrandir... obtenant ainsi d'obsédants effets optiques qui seront exposés en 1960 au Museum of Modern Art de New York à l'occasion de l'exposition "The Sense of Abstraction".

Agrandissement : Illustration 4

La conception d'expositions reste centrale dans l'atelier Ifert. En 1964, il réalise la scénographie du Pavillon de l'Economie pour l'Exposition nationale suisse à Lausanne. En 1968, c'est l'aménagement intérieur de la Librairie La Hune à Paris qui lui est confié. En 1976, c'est lui qui crée le matériel d'expositions du tout nouveau Centre Pompidou. Le graphisme, le design et la scénographie interagissent constamment dans la discrète carrière de Gérard Ifert.

L'exposition de la galerie de photographies du Centre Pompidou nous offre un petit cours d'histoire en rappelant qu'au lendemain de la Seconde guerre mondiale, trois artistes d'origines totalement différentes, en expérimentant l'abstraction photographique ont inventé le photographisme. Leurs photogrammes et autres dessins lumineux entreprennent de retranscrire cette sensation de dynamisme caractéristique du monde industriel. Appliqués à la publicité (c'est la grande époque des réclames) qu'il s'agisse d'affiches culturelles, de couvertures de livres ou de pochettes de disques, ils rappellent qu'avec le concours de la photographie, l'art graphique a probablement vécu l’une de ses périodes les plus inventives, les plus plastiques aussi.

"Photographisme: William Klein, Gérard Ifert, Wojciech Zamechcznik"

Jusqu’au au 29 janvier 2018

Centre Pompidou, Galerie de photographies

Du mercredi au lundi, de 11h à 21h, nocturne le jeudi jusqu'à 23h.