Agrandissement : Illustration 1

L’Atelier de recherche et création (ARC) « Des lieux sans lieu » mené par Éric Aupol, Frédéric Herbin, Laure Tixier et les étudiants de l’École nationale supérieure d’art (ENSA) de Bourges : Farah Bahhar, Margot Douet, Tinhinane Kerchouche, Nassim Mahious et Fatma-Zohra Noui, travaille actuellement sur le projet « Sebaa moudjat (Les sept vagues)[1] » avec l’École supérieure des Beaux-Arts d’Alger (ESBA)[2] dans le cadre d’un financement de l’Union Européenne, engageant une proposition de fresque mobile dans les deux écoles autour de la Méditerranée, des échanges et de la mobilité qui la constituent, de l’histoire des déplacements et migrations entre Nord et Sud, de la transhumance de ceux qui vivent entre deux rives avec le navire comme lien. Ce projet axe un peu plus l’ARC sur la question algérienne en s’inscrivant entre deux phases d’une même recherche entamée l’an passé autour de l’histoire des camps de regroupement en Algérie qui ont organisé le déplacement de trois millions cinq cent mille paysans durant la guerre d’indépendance. À l’automne 2023, l’ARC, alors composé des mêmes enseignants et d’un groupe d’étudiants légèrement différent (Margot Douet, Louis Fernandes, Sonia Gassemi, Jin Haofan, Tinhinane Kerchouche, Emma Moreira et Esther Rivet-Viale) organisait un projet curatorial mêlant archives historiques et œuvres contemporaines pour déployer cet épisode majeur de l’histoire coloniale française en Algérie. Le présent article revient sur cette exposition, première étape dans l’étude plus large pour la visibiliation d’un épisode qui reste encore trop méconnu de l’histoire du colonialisme.

Agrandissement : Illustration 2

Penser d’autres lieux

Par son intitulé, l’ARC a une résonance politique. « Des lieux sans lieu » est un fragment dans la pensée « hétérotopique » de Michel Foucault. C’est aussi un programme construit avec des étudiants de la deuxième à la cinquième année à l’ENSA Bourges et fondé sur l’analyse des espaces par le prisme de la lecture des « Hétérotopies » du philosophe français. Comment penser d’autres lieux ? Cette interrogation, apparue pendant les confinements liés à la pandémie du covid, au moment où les cours étaient assurés à distance, est devenue l’une des réflexions centrales de la première année de ce module, une année purement théorique. La deuxième année était consacrée de façon contextuelle à Vierzon, situé à quelques kilomètres au nord-ouest de Bourges. L’invitation du Frac Centre-Val de Loire à sa Biennale d’art et d’architecture 2022, qui célébrait à Vierzon sa part féministe, est venue confirmer l’envie d’étudier ce territoire, qui plus est à un moment où l’ENSA était en travaux (elle l’est toujours). Le projet pédagogique a débuté avec la mise en place d’enquêtes sociologiques de terrain favorisées sur place par la création d’une résidence temporaire au sein du lycée Henri Brisson, qui fut la première école technique pour l’élite ouvrière. L’enquête fut menée sur la totalité de l’année par des étudiants de troisième, quatrième et cinquième années de l’ENSA, la biennale constituant à la fois l’aboutissement du projet et la fin de l’année.

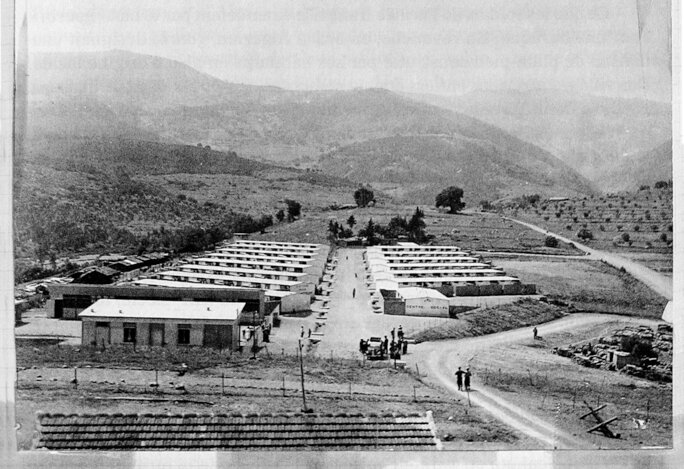

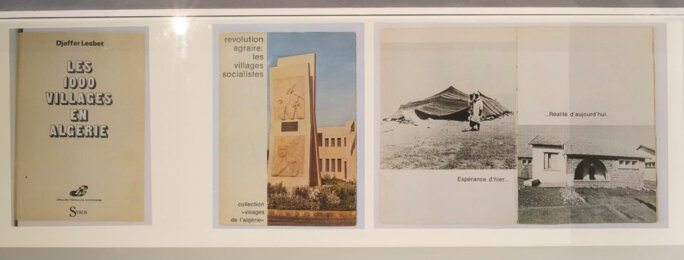

Il a fallu ensuite se mettre d’accord sur la direction à prendre pour la troisième année de l’ARC. Sur quoi repart-on ? C’est alors que la question des camps de regroupement en Algérie s’est posée, avant de s’imposer. Ces camps ont déraciné trois millions et demi de paysans algériens qui furent déplacés par l’armée française dès 1955. À cette époque, la plupart d’entre eux vivent dans les montagnes, au sein de clans familiaux, les habitations et autres bâtiments étant édifiés directement sur leur terre. Pour l’armée française, déplacer ces populations dans des camps de regroupement avait un but très clair de contrôle lui permettant ainsi de garder la main sur le territoire, quitte à détruire leur mode de vie et aggraver la pauvreté. Envoyé en Algérie en septembre 1958 avec pour mission officielle d’inspecter les transformations foncières dans les régions d’Orléansville, Tiaret et Blida, Michel Rocard[3], ancien étudiant anticolonialiste devenu inspecteur des finances, est informé par l’un de ses amis de la mise en place d’une vaste opération de déplacement des populations rurales par l’armée française qui souhaite ainsi couper le FLN de ses bases. Dans son rapport, Rocard dénonce l’absence de ravitaillement organisé qui conduit à une famine généralisée, transformant ces camps en mouroirs. Destiné aux plus hautes instances de l’État, le rapport est remis le 17 février 1959 à Alger à Paul Delouvrier, délégué général du gouvernement. Il suit la voie hiérarchique mais, en avril 1959, il fuite volontairement du cabinet du ministre de la Justice Edmond Michelet. Rendu public, ce rapport va susciter un immense émoi, non seulement en France, mais aussi dans le monde. Pour échapper à cette dénonciation, les camps sont alors renommés « mille villages ». Au prétexte de l’apport de la modernité, les autorités produisent toute une rhétorique de propagande autour des bienfaits de la modernisation des infrastructures au profit des populations rurales.

Agrandissement : Illustration 3

Entre œuvres et archives, création et histoire

Considérée comme le point de départ d’un travail de recherche historique et esthétique à venir, l’exposition opère un savant mélange entre œuvres contemporaines et documents d’archive. Elle s’ouvre sur une carte des environs de Philippeville – actuelle Skikda – datée de 1840, soit dix ans après l’entrée de l’armée française dans Alger – qui marque le début de la colonisation du pays –, et sept avant la reddition formelle de l’émir Abdelkader qui parachève officiellement la conquête de l’Algérie, jusque-là province de l’Empire Ottoman. Cette carte indique la répartition des terres et permet de constater une appropriation de celles les plus fertiles par les colons dès leur arrivée. Ce partage s’impose comme un outil de contrôle du territoire.

Dans un premier temps, les étudiants avaient reçu pour exercice de se positionner en tant que commissaires d’exposition. Une problématique est apparue assez rapidement. Comment montrer des archives ? L’Humathèque de l’EHESS, sur le campus Condorcet entre Aubervilliers et Saint-Denis, conserve en dépôt les archives de Pierre Bourdieu (1930-2002). Considéré comme l’un des sociologues les plus importants de la deuxième moitié du XXème siècle, ce dernier demeure cinq ans, de 1955 à 1960, dans l’Algérie coloniale en guerre. Si cette période de sa vie reste encore mal connue, on sait qu’il est affecté au gouvernement général d’Alger où il découvre les rouages de la machine coloniale, avant de devenir assistant à la Faculté de lettres d’Alger en 1958. Là, il s’entoure d’une équipe avec laquelle il élabore des enquêtes qui vont nourrir ses grands travaux sociologiques. Il réalise également près de deux mille photographies qui demeureront par la suite cachées pendant près de quarante ans. Elles offrent un condensé de la société algérienne à la fin des années cinquante. Des centaines de clichés décrivent minutieusement des objets domestiques du paysan algérien dont Bourdieu cherchait à comprendre la fonction pratique pour mieux en déchiffrer le sens[4].

Agrandissement : Illustration 4

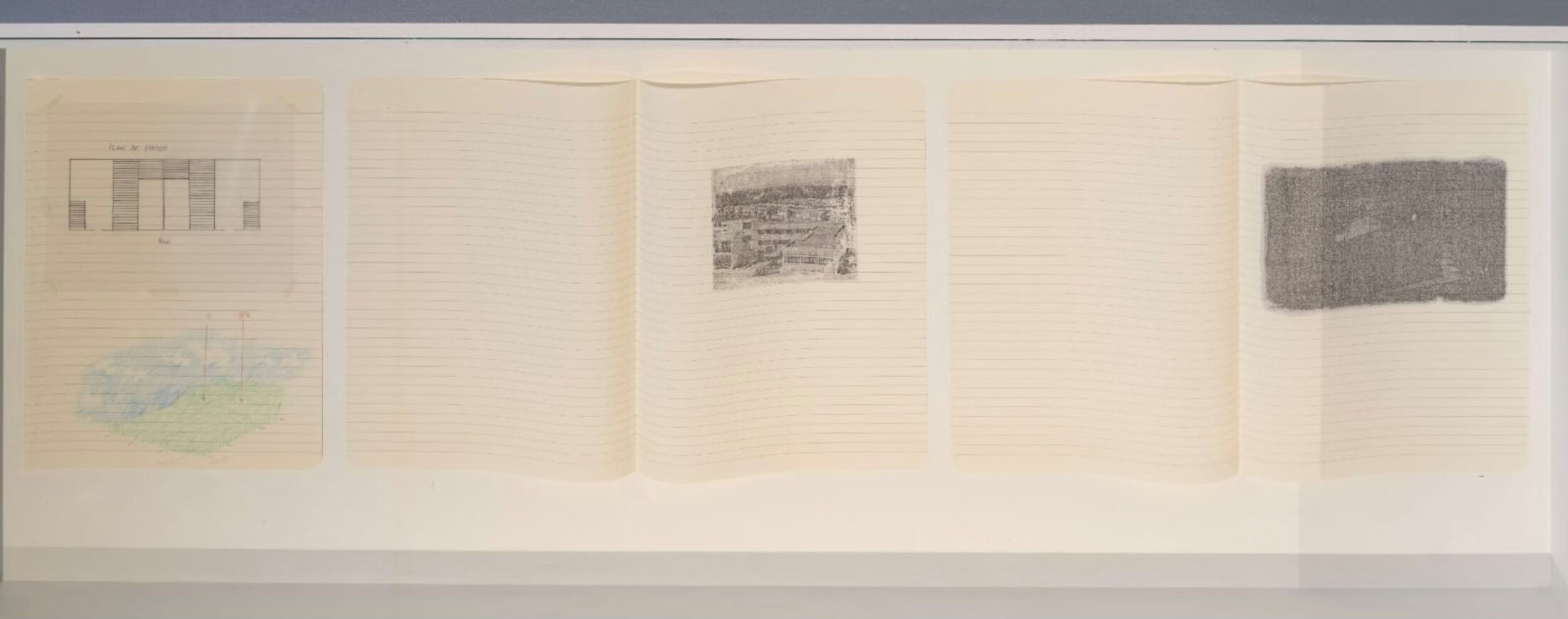

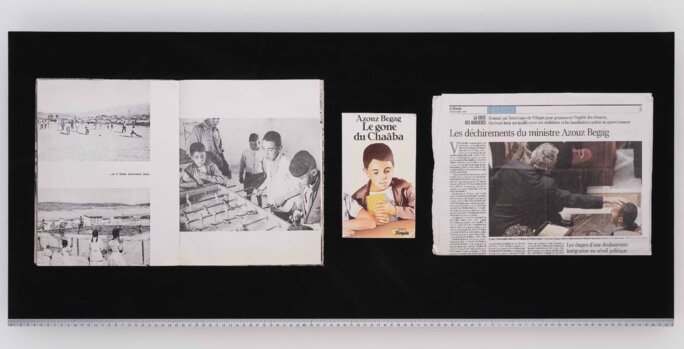

En plus des photographies, il y a les plans d’une ferme type dessinés de la main de Bourdieu qui se révèlent très précieux pour comprendre l’organisation des camps de regroupement. Ces photographies et plans n’ont jamais été restaurés et ont été conservés roulés si bien qu’il est impossible de les photographier sans une aide matérielle. Éric Aupol, qui a assuré les prises de vues, a alors trouvé la parade en déposant délicatement une simple règle en plastique de part et d’autre du document, permettant de le déplier. Ainsi, les plans et cartes dessinés par Bourdieu deviennent, sous l’œil d’Éric Aupol, des photographies protocolaires présentées sur une fine étagère de bois traçant une ligne droite le long du plus petit mur de la première salle de la galerie. Ils font face à quatre œuvres graphiques de Choukri Mesli (1931-2017), prêtés par sa veuve et son fils. Mesli est considéré comme l’un des peintres fondateurs de la première modernité algérienne. Son œuvre subit l’influence de l’École de Paris au moment où il étudie en France. Entré en 1948 à l’École des Beaux-arts d’Alger, il est l’un des deux « indigènes »[5] de sa promotion avec M’Hamed Issiakhem (1928-1985). Au début des années cinquante, les deux artistes participent à la création du Groupe 51[6]. Quatre pastels gras à l’huile – sur un ensemble de vingt-quatre – de la série intitulée « les camps » sont exposés ici. Datés de 1958, ils sont réalisés au dos d’une carte de l’Algérie établie par l’État français, découpée en vingt-quatre morceaux correspondant aux vingt-quatre pastels – on peut voir les fragments de carte à la faveur d’un système de cadre inversé surélevé se reflétant dans un miroir –, introduisant une dimension conceptuelle dans le travail de l’artiste, dont une partie a été détruite au cours de la Bataille d’Alger.

Agrandissement : Illustration 5

Montrer, exposer, révéler

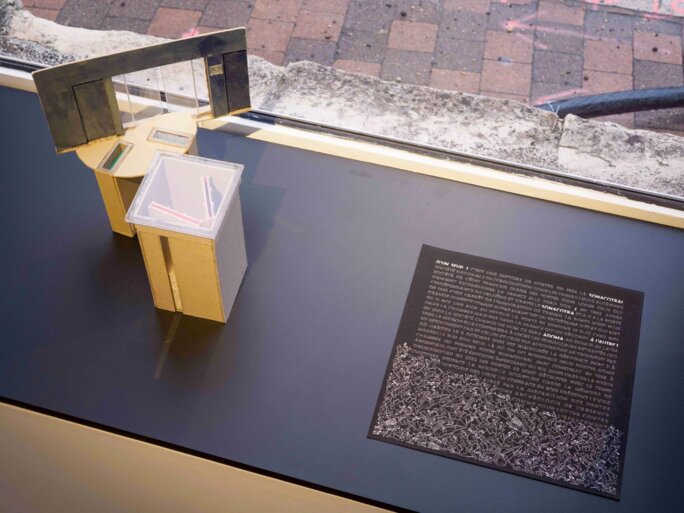

Très tôt, l’ARC imagine un système de vitrines qui sont autant de maquettes de camps. Elles prennent la forme de baraquements, puisant dans l’ouvrage de Samia Henni, « L’architecture de la contre-Révolution[7] », qui explore le rôle du bâti et de l’urbanisme dans le contrôle de la population et du territoire de l’Algérie. Entre 1954 et 1962, les autorités civiles et militaires ont profondément remodelé le territoire algérien afin de garantir le maintien de l’Algérie sous domination française. Les vitrines présentent des documents d’archive parmi lesquels des Archives militaires en provenance de l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) au Fort d’Ivry, des extraits de journaux de l’époque, mais aussi « Le Déracinement » (1964) de Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, observation statistique et ethnographique d’un des déplacements de populations rurales les plus durs et les plus massifs de l’histoire permettant de saisir, au moment même de leur destruction, les structures les plus fondamentales de l’économie et de la pensée paysannes.

Agrandissement : Illustration 6

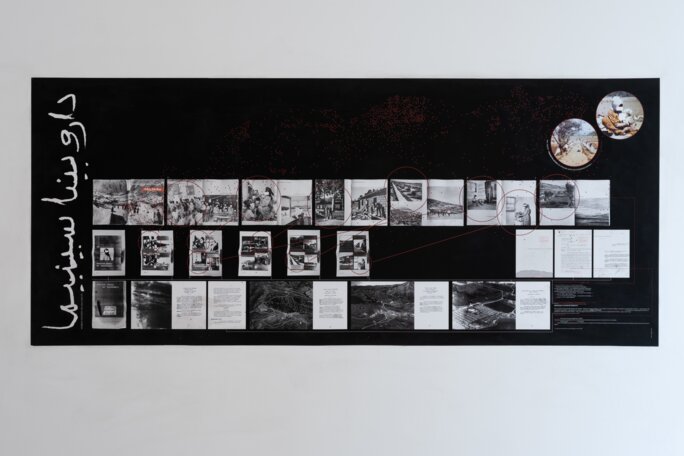

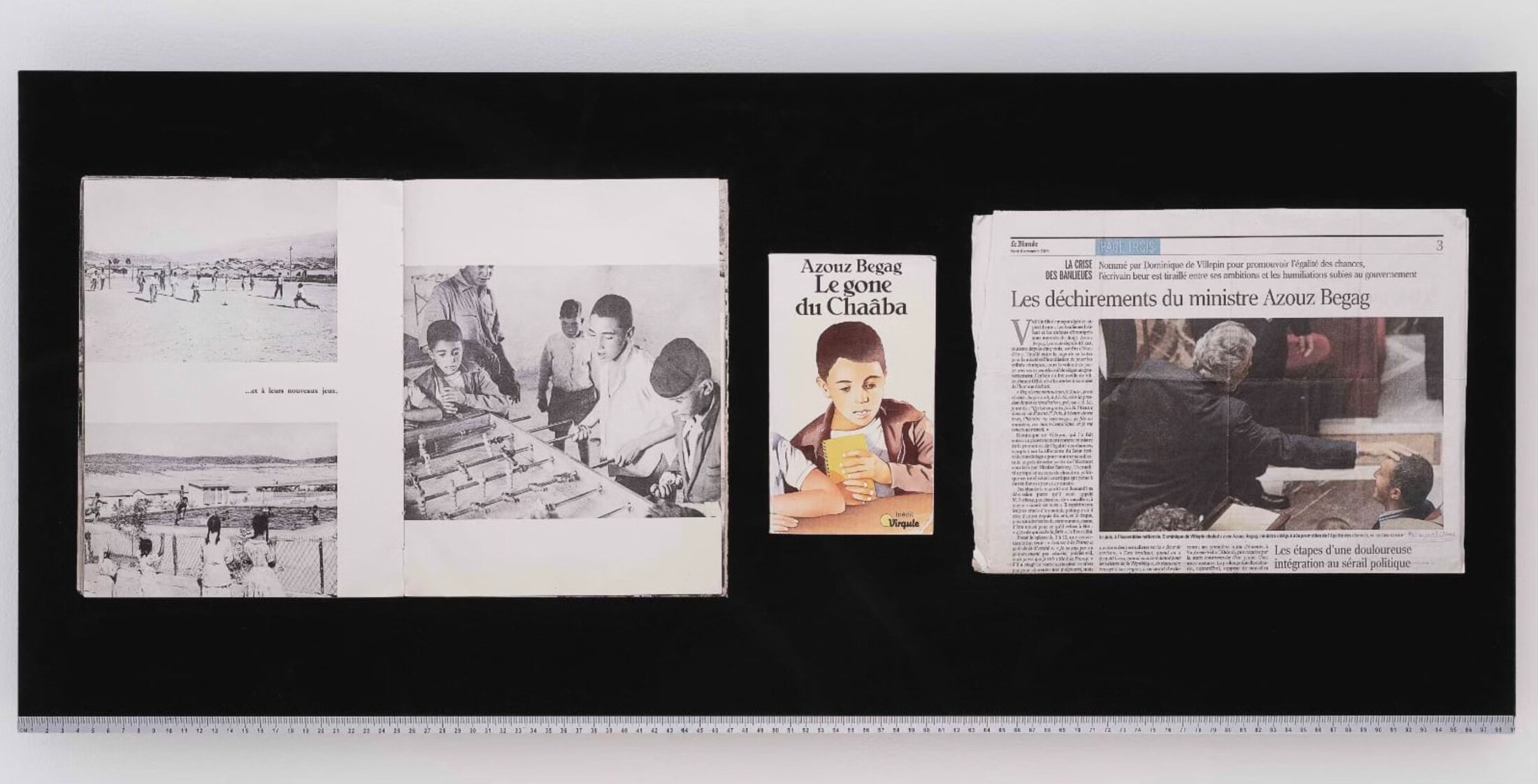

Fille d’ouvrier, l’artiste franco-algérienne Dalila Mahdjoub (née en 1969 à Montbéliard, vit et travaille à Marseille) se saisit de l’histoire des camps de regroupement en mêlant archives personnelles et institutionnelles ou médiatiques. Elle renouvelle ici une approche à la fois biographique, esthétique et historique, entre intime et politique. Dans « Ils ont fait de nous du cinéma » (2023), large panneau dont le titre reprend la formule employée par sa mère qui, se remémorant les prises de vue mises en scène destinées à la propagande, lui déclarait : « Ils ont fait de nous du cinéma pour les femmes de colonels », elle reprend formellement la constellation des mille villages à travers la structure du livre de propagande de l’armée française, superposant photographies d’archives et dessin vectoriel.

Agrandissement : Illustration 7

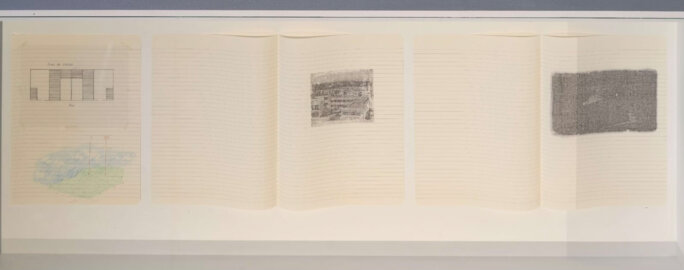

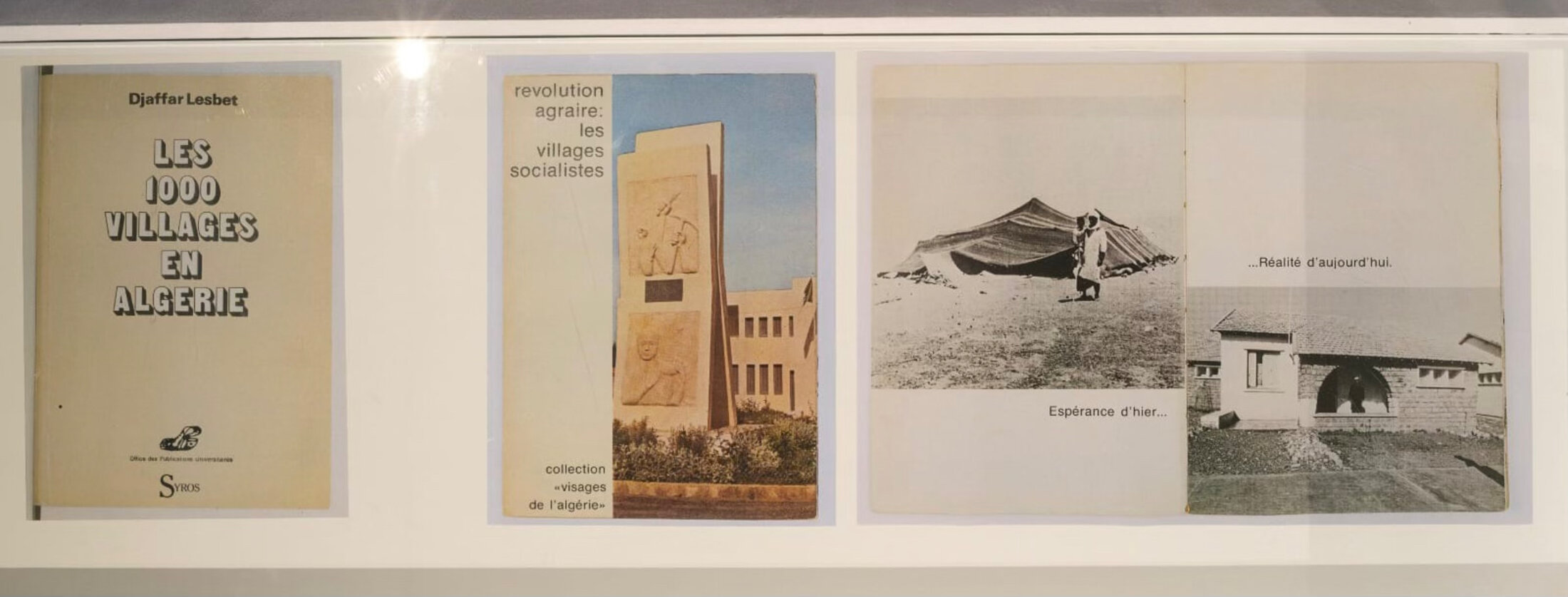

Massimissa Selmani (né à Alger en 1980, vit et travaille à Tours), dont le travail interroge la structure de l’histoire contemporaine, aborde les mille villages sur une autre strate. Dans les années soixante-dix, Boumédiène lance un gigantesque plan agraire déterminé cette fois par la construction de mille villages socialistes dont le but louable est de sortir de l'isolement et de la précarité la population rurale, de lui rendre ses terres spoliées pendant la colonisation, et de la mener vers une agriculture moderne. Les « Travaux préparatoires pour l’œuvre 1000 villages » (2015) de Selmani, dont six des vingt doubles pages de cahier avec impressions et dessins qui la composent sont présentés dans deux vitrines, trouvent leur origine dans une archive de coupures de presse autour de ce projet d’aménagement urbain initié par le gouvernement algérien sous l’égide de la « Révolution agraire ». Reproduites selon la technique du transfert, les images perdent de leur lisibilité à mesure que la série s’avance vers l’effondrement de cette utopie, jusqu’à devenir fantomatiques. La légende imprimée sur du papier calque devient alors la seule façon de pouvoir les lire à l’aune de leur contexte.

La dernière vitrine est consacrée au camp de Thol dans l’Ain qui, du 1er décembre 1958 à mars 1961, fut réservé aux Algériens[8] supposés membres ou sympathisants du FLN. Réalisé à partir de limaille de fer, matière fine et dangereuse, devenue sa matière de prédilection, presque sa signature, le « camp de Thol »(2023) de Nicolas Daubanes (né en 1983 à Toulouse, vit et travaille à Perpignan), présenté au mur, vient rappeler cet épisode.

Agrandissement : Illustration 8

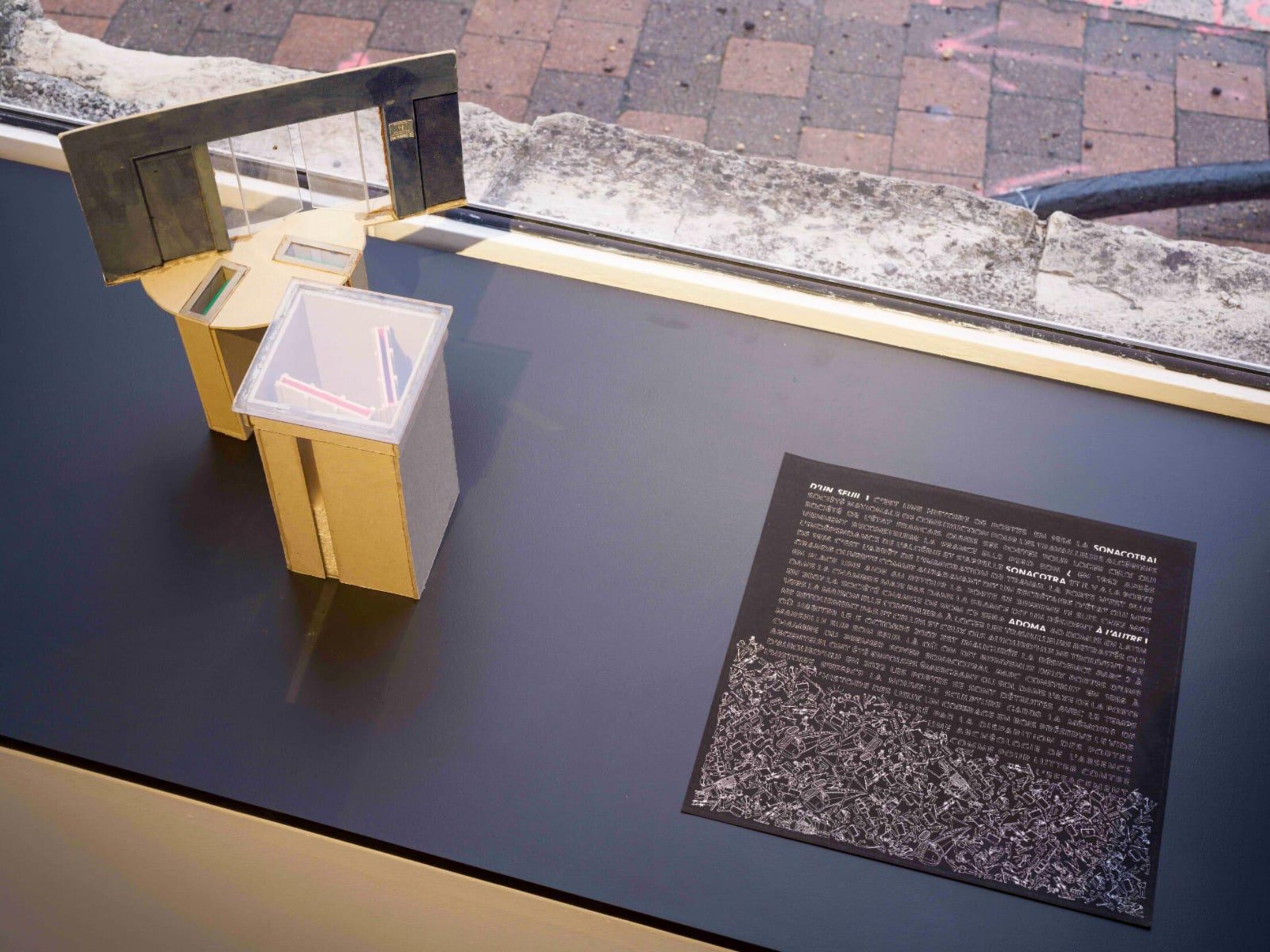

Deux maquettes d’un projet d’installation pérenne intitulée « D’un seuil à l’autre – SO.NA.CO.TR.AL » de Dalila Mahdjoub autour de la construction d'une résidence sociale Sonacotra dans le quartier de Belsunce à Marseille, viennent illustrer ces foyers de la Sonacotral : la Société Nationale de Construction pour les Travailleurs Algériens[9], devenue Adoma en 2007. « Sur le seuil de la résidence, au 35 de la rue Francis de Pressensé – là où les hôtes souhaitent la bienvenue, où les choses se renversent, dit un proverbe kabyle – nous avons enfoui deux portes de chambres du premier foyer construit en France, le Parc à Argenteuil, deux portes enfouies mais qui affleurent à la surface[10] ». En 1956 naissait en effet, avec l’ouverture du foyer d’Argenteuil, la Société Nationale de Construction pour les Travailleurs Algériens, la Sonacotral, société de l’État français destinée à ceux qui viennent reconstruire la France. Une première maquette montre les deux portes disposées verticalement, en équerre de sorte à former un angle, enfermées dans une sorte d’espace aveugle dont seule une vue du dessus est possible à la faveur de la matière transparente qui la recouvre : cave ou tombeau, coffre à reliques, c’est selon. L’œuvre questionne : à qui appartient la ville ? Y-a-t-il des habitants illégitimes ?

Agrandissement : Illustration 9

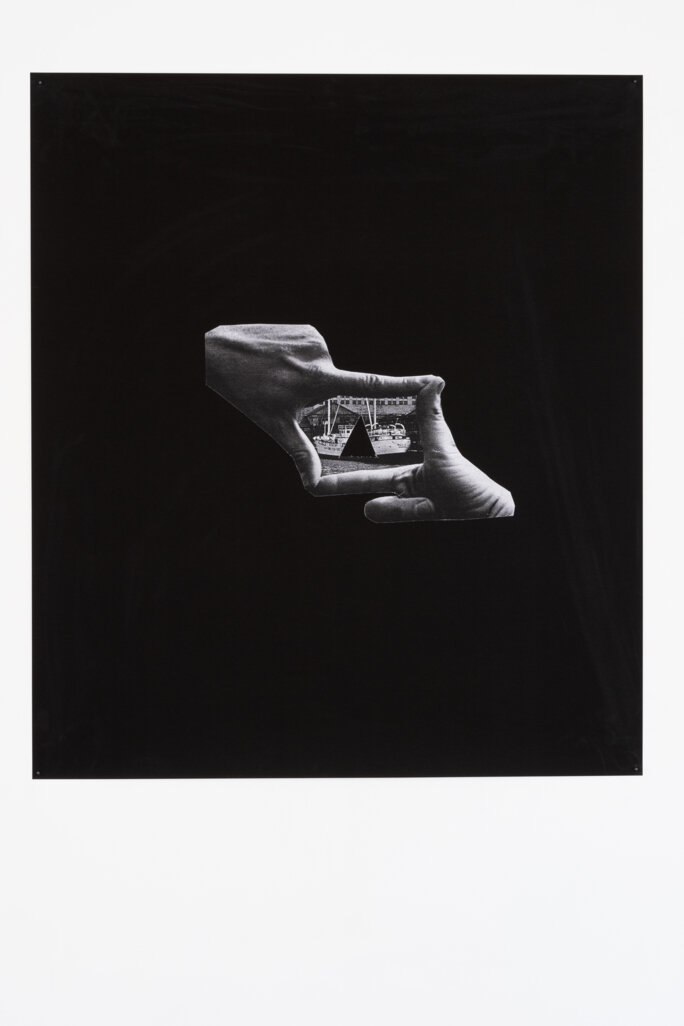

Marraine du projet, l’artiste Louisa Babari est née en 1969 à Moscou d’une mère russe et d’un père algérien, et a grandi entre Alger, Moscou et Paris. Son travail ne porte pas sur les camps. Le collage est ici envisagé comme une ouverture. Il est extraite de la série « Æsthetics of the Antrum » (2014) et donne à voir un bateau qui semble coupé en deux en son centre, comme éventré par collage d’un triangle noir, sorte de « triangle des Bermudes » imaginaire. Dans cette image étrange, onirique, à l’intemporalité lointaine, l’irréalité est accentuée par la représentation métaphorique du cadre d’une caméra que dessine la réunion du pouce et de l’index des deux mains. S’inscrivant à l’intérieur de ce cadre, le bateau fait encore le lien entre deux rives qui pourraient être ici celles de la Méditerranée, un pont entre l’ENSA de Bourges et l’ESBA d’Alger. L’image appartient au monde des rêves, au monde obscur de la nuit, le triangle incarnant le possible point de départ d’un voyage intérieur vers un imaginaire insoupçonné, une mémoire oubliée.

Agrandissement : Illustration 10

Le document et l’archive occupent une place prépondérante dans le travail des artistes exposés ici. Cette matière ainsi analysée, reproduite, assemblée, superposée, constitue pour eux la possibilité d’entrer dans l’Histoire, de comprendre le passé. Parfois cependant, le manque de document, l’altération, la destruction, réduit l’Histoire à une hypothèse ou un silence. C’est là que se situe l’exposition « Mille villages. Un bruit continu », dans la somme de ces fragments du passé qui parlent tous des camps de regroupements établis par l’armée française en Algérie pendant la guerre d’indépendance et qui, malgré leur nouveau nom de 1959, restent en réalité des camps de contrôle et de surveillance. En en proposant une lecture critique, elle tente de faire resurgir cet évènement majeur de l’histoire coloniale française en Algérie, qui reste pourtant méconnu des deux côtés de la Méditerranée. Le dialogue qui s’instaure entre les documents et les œuvres, les récits et les imaginaires, tente de saisir les liens et les continuums se lisant encore aujourd’hui dans les différentes strates qui se superposent sur le territoire algérien mais aussi dans leurs répercussions à travers l’Hexagone, comme le bruit continu de mille villages. À suivre.

Agrandissement : Illustration 11

[1] Tinhinane Kerchouche, algéroise et étudiante en master 2 à l’ENSA Bourges, engagée dans le module depuis 2 ans, précise que dans sa famille, lorsque l’on rentre dans la mer, on attend les 7 vagues, comme geste de purification, avant de s’élancer et de nager.

[2] L’ENSA de Bourges était déjà en lien avec l’École des Beaux-Arts d’Alger avant le 5 mars 1994, date de l’assassinat d’Ahmed Asselah, le directeur, et de son fils, Rabah, pendant les années de plomb.

[3] Vincent Duclert, « Un rapport d'inspecteur des finances en guerre d'Algérie. Des camps de regroupement au principe de gouvernement », Outre-mers, tome 90, n°338-339, 1er semestre 2003. l'État et les pratiques administratives en situation coloniale, sous la direction de Marc-Olivier Baruch et Vincent Duclert. pp. 163-197.

[4] « Le fait que beaucoup de ses photographies visaient également cette sorte de pratique sociale objectivée montre que ses premiers pas d’ethnologue le conduisaient déjà vers une sociologie des objets quotidiens », Franz Schultheis, « Du témoignage photographique à la description dense dans l’œuvre de Pierre Bourdieu », Investigations sociologiques, 10/2007, https://transversal.at/transversal/0308/schultheis/fr

[5] Ils sont les premiers à accéder à l’École des Beaux-Arts d’Alger en 1948, et de 1954 à 1960 aux Beaux-Arts de Paris, où ils sont seuls étudiants algériens de leur promotion. Voir Fadilah Yayou, « Les artistes Algériens dans la guerre de libération nationale », Alifa Magazine, 2018.

[6] Avec Mohammed Louail, Jean Sénac, Sauveur Galliero, Yacine Kateb, journaliste et romancier, Ghermoul, syndicaliste, Tiffou et Cardona. Nommé ainsi en référence à son année de fondation, le groupe 51 se réunit dans le café d’Ouzegane à La Marsa. Voir Bouayed, Anissa. « Histoire de la peinture en Algérie : continuum et ruptures », Confluences Méditerranée, vol. 81, no. 2, 2012, pp. 163-179.

[7] Samia Henni, L’architecture de la contre révolution : l’armée française dans le nord de l’Algérie, Paris, Éditions B42, 2019, 344 p.

[8] Arthur Grosjean, « Internement, emprisonnement et guerre d’indépendance algérienne en métropole : l’exemple du camp de Thol (1958-1965) », Criminocorpus. Revue d'Histoire de la justice, des crimes et des peines, 10 mars 2014, https://journals.openedition.org/criminocorpus/2676

[9] Après l’indépendance de l’Algérie, la mention « Algériens » disparaitra, Sonacotral perdra son L final.

[10] Dalila Mahdjoub, Martine Derain, D'un seuil à l'autre ; perspective sur une chambre avec ses habitants, La Courte Échelle / Transit, 2007, 48 pp.

Agrandissement : Illustration 12

« MILLE VILLAGES. UN BRUIT CONTINU » - Équipe curatoriale : L’atelier de recherche et création Des lieux sans lieu. Artistes : Louisa Babari, Nicolas Daubanes, Dalila Mahdjoub, Choukri Mesli, Massinissa Selmani. En collaboration avec : Le Centre Culturel Algérien, Paris Galerie Rhizome, Alger Département archives de la Direction des ressources et de l’information scientifique (DRIS) de Sciences Po Les Archives nationales d’outre-mer à Aix-en-Provence Humathèque Condorcet, Aubervilliers Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense Palais Jacques Cœur / Centre des Monuments Nationaux Djaffar Lesbet

L'exposition s'est déroulée du 20 octobre au 17 décembre 2023.

Du mercredi au dimanche, de 15h à 19h (du 1er avril au 31 octobre), de 14h à 18h (du 2 novembre au 31 mars).

La Box

7, rue Édouard Branly

18 000 Bourges

Agrandissement : Illustration 13