Agrandissement : Illustration 1

En septembre 2024, la galerie de photographies du Centre Pompidou à Paris accueillait la première exposition[1] européenne d’envergure consacrée au travail photographique de Barbara Crane, cinq ans après sa mort. Formée en histoire de l’art et à l’Institute of Design (ID) de Chicago, Barbara Crane a su tisser un langage visuel unique, oscillant entre la rigueur documentaire de la straight photography et une audace expérimentale héritée des avant-gardes européennes. Au fil de ses séries photographiques, elle va capturer l’âme de Chicago, ses habitants anonymes et ses architectures, tout en interrogeant les limites du médium photographique. Son parcours retracé ici par le biais de ses séries emblématiques, révèle une artiste qui, par sa curiosité insatiable, a redéfini les contours de la photographie contemporaine.

Agrandissement : Illustration 2

Chicago et l’avant-garde

Née en 1928 à Chicago dans une famille où la photographie amateure se pratique dès l’adolescence grâce à la chambre noire de son père, Barbara Crane grandit à Winnetka, dans la banlieue nord de la ville. Son premier contact avec l’art se fait à travers l’histoire, qu’elle étudie au Mills College à Oakland en Californie de 1945 à 1948, découvrant les théories des avant-gardes européennes, notamment les écrits de László Moholy-Nagy (1895-1946) et György Kepes (1906-2001), figures du Bauhaus et fondateurs du New Bauhaus à Chicago. Ces idées, centrées sur l’expérimentation et la déconstruction des formes, marqueront durablement sa pratique. En 1948, elle poursuit ses études à la New York University (NYU) d’où elle obtient un Bachelor of Arts en 1950. Elle arpente très régulièrement les musées et galeries de la ville, fascinée par les parchemins du Metropolitan Museum (Met), les abstractions de Piet Mondrian (1872-1944) et Paul Klee (1879-1940) au Museum of Modern Art (MoMA), et les chorégraphies de Ruth Saint Denis (1879-1968). Elle développe un regard éclectique, nourri par l’effervescence culturelle new-yorkaise.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Mariée et mère de trois enfants nés entre 1951 et 1956, Crane met temporairement la photographie entre parenthèses, contrainte par les attentes sociales imposées aux femmes de son époque. « J’ai grandi dans une société où, si une femme avait trop d’éducation, elle ne trouvait jamais de mari » confiera-t-elle plus tard, consciente de l’influence exercée par sa condition de femme et de mère sur sa conception et sa pratique photographiques : « J’ai dû cacher une grande partie de mes motivations, autant que possible. Vous voulez être prise au sérieux, mais ce qui passerait simplement pour de l’assurance chez un homme est perçu comme de l'agressivité chez une femme ». Revenue à Chicago au début des années soixante après la séparation d’avec son mari, elle renoue avec la photographie en intégrant l’Institute of Design de l'Illinois Institute of Technology (ITT), créé en 1937 sous le nom de New Bahaus, où elle suit les cours d’Aaron Siskind (1903-2001), maître de l’expressionnisme abstrait photographique. En 1966, elle obtient un Master of Science avec sa thèse « A Search for Form in the Human Figure », composée de quatre-vingt-dix photographies en noir et blanc de ses enfants, dans lesquelles les corps deviennent des abstractions graphiques. Elle enseigne à la School of the Art Institute of Chicago à partir de 1967 et sans discontinuer jusqu’en 1995, date à laquelle elle est nommée professeure émérite. Reconnue pour son rôle d’éducatrice[2], elle forme une nouvelle génération d’artistes, tout en poursuivant une carrière de portraitiste commerciale et une pratique artistique personnelle. Elle reçoit de nombreuses bourses dont celles du National Endowment for the Arts en 1974 et en 1988. Plusieurs distinctions[3] soulignent son impact dans le champ photographique et éducatif.

Agrandissement : Illustration 5

Une œuvre sérielle, entre documentaire et abstraction

L’œuvre de Barbara Crane, qui s’étend sur plus de soixante ans, se caractérise par son refus de la photographie unique au profit de séries au sein desquelles chaque image s’inscrit dans une séquence narrative ou formelle. Influencée par l’art conceptuel, la musique de John Cage, et le cinéma expérimental, elle explore une multitude de techniques, passant du noir et blanc à la couleur, du Polaroid aux tirages au platine-palladium, aux surimpressions, ou encore aux montages, avec une rigueur formelle et une liberté expérimentale forçant l’admiration. « Quand on considère l’ensemble de l’œuvre de Barbara Crane, on est vite étonné, et parfois perplexe, devant sa facilité à changer de technique et de rendu, comme si chaque nouveau travail nécessitait systématiquement un nouvel outil, une nouvelle approche[4] » écrit Françoise Paviot, qui fut sa galeriste à Paris. « On aura compris que Barbara n’est jamais en repos, physiquement, professionnellement, mais aussi mentalement. En s’appuyant sur des procédés toujours renouvelés, des mosaïques, des assemblages, des variations, elle a exploré, de façon presque insatiable, les propriétés formelles d’un même sujet, en jouant sur la lumière et en développant des séries d’expérimentation visuelles ». Chicago, sa ville natale, devient son terrain de prédilection. Elle y capture l’architecture, les foules anonymes et les textures urbaines avec une approche qui varie entre documentaire et abstraction. La série « Human Forms » (1964-1968), issue de sa thèse à l’ID, marque ses débuts dans l’expérimentation formelle. Photographiant ses enfants, Barbara Crane réduit leurs corps à des lignes pures et des contours abstraits, jouant avec la lumière et les ombres pour brouiller les frontières entre photographie et dessin. Les tirages, réalisés par ses soins, révèlent une maîtrise technique et une sensibilité graphique influencée par Siskind et Harry Callahan (1912-1999), mais déjà singulière par son approche minimaliste.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

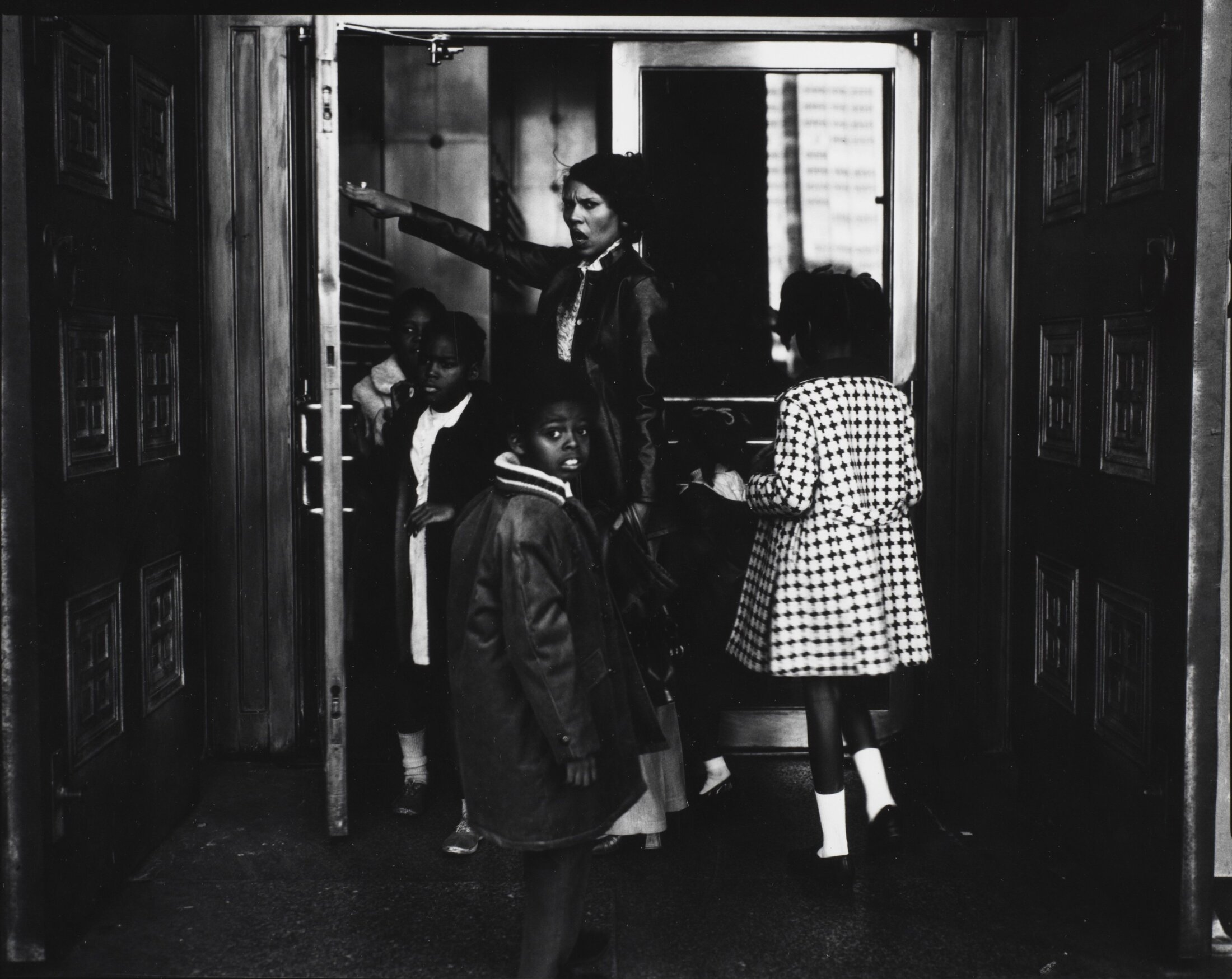

En 1969, dans les emblématiques « Neon Series », Crane superpose des portraits en gros plan de clients sortant du grand magasin Carson Pirie Scott à des enseignes lumineuses de Chicago, créant un effet graphique saisissant. Les néons, capturés en noir et blanc, se transforment en lignes blanches qui barrent les visages, évoquant à la fois le consumérisme et l’abstraction. Cette suite illustre son talent pour hybrider le documentaire et l’expérimental, transformant la réalité urbaine en une composition visuelle audacieuse. Pour « People of the North Portal » (1970-1971), elle se positionne à la sortie nord du musée des Sciences et de l’Industrie de Chicago avec une caméra grand format et réalise plus de mille clichés des visiteurs, documentant leurs gestes, leurs vêtements et leurs interactions. Cette série sociologique et systématique révèle la diversité des habitants de Chicago tout en jouant sur la répétition et le cadrage rigoureux, dans l’esprit des avant-gardes structuralistes.

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11

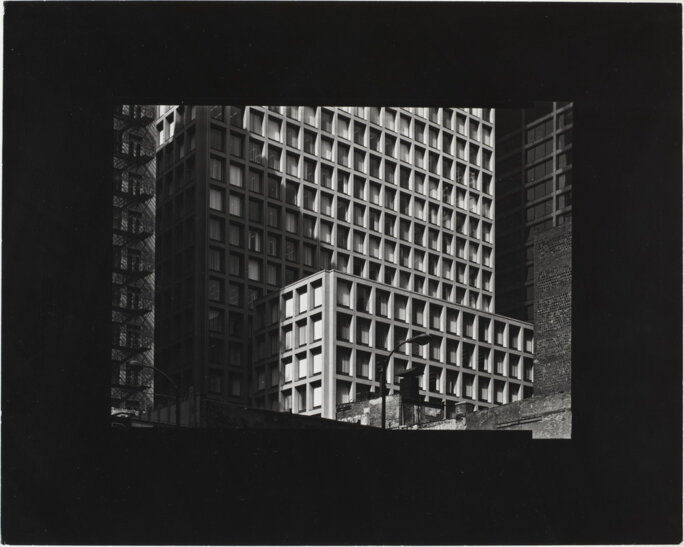

La série documentaire « Beaches and Parks » (1972-1978) immortalise la vie quotidienne sur les plages du lac Michigan et dans les parcs de Chicago. La photographe adopte des cadrages audacieux, souvent à hauteur de bassin, capturant des corps bronzés en mouvement dans un monochrome estival. Inspirée par le mouvement hippie, elle célèbre la liberté corporelle tout en expérimentant avec des compositions non conventionnelles, à la croisée de la photographie de rue et de l’abstraction. Les « Loop Series » (1976-1978) se focalisent sur le quartier financier du Loop, délimité par le métro aérien de Chicago. Elles explorent l’architecture monumentale à travers des fragments géométriques – fenêtres, balcons, angles – et des silhouettes anonymes. Crane joue avec les échelles et les répétitions, transformant les gratte-ciels en motifs abstraits tout en captant la présence humaine (une fenêtre ouverte, un passant). Cette tension entre l’urbain et l’humain reflète son humanisme subtil.

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

Dans la série expérimentale « Whole Roll: Albanian Soccer Players » (1975), la photographe retravaille une pellicule entière pour créer une mosaïque visuelle, déconstruisant le réel au profit d’un récit graphique abstrait. Les joueurs de football albanais deviennent des motifs répétés, réorganisés en une composition géométrique, évoquant les influences de l’art conceptuel et de la musique sérielle de John Cage. La même année, dans la série « Baxter Labs », elle combine des négatifs dans l’agrandisseur pour créer des formes graphiques abstraites, répétant des motifs autour d’un élément central, à l’instar de « Baxter Labs: Bicentennial Polka » qui transforme des images industrielles en une composition rythmique, à la frontière de l’abstraction et de l’ironie, jouant avec les illusions optiques.

Agrandissement : Illustration 16

Agrandissement : Illustration 17

Une pionnière de l’expérimentation photographique

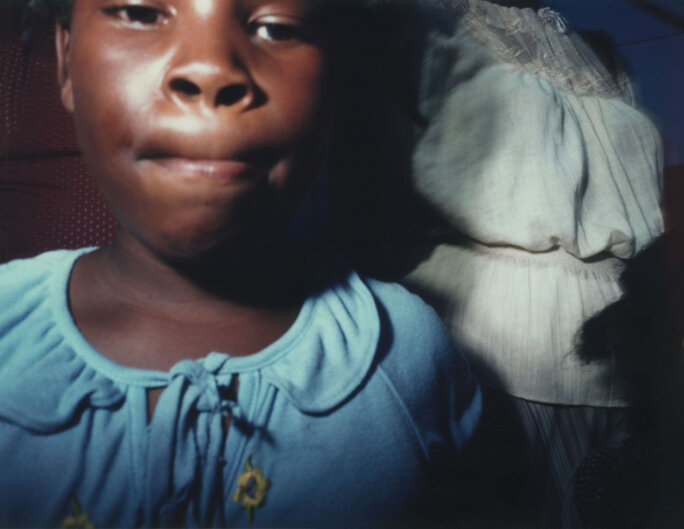

Barbara Crane se familiarise avec le procédé Polaroid aux gammes chromatiques si singulières au tournant des années quatre-vingt. « Dans les années 1970, je vivais dans un environnement propice à la photographie couleur : le ciel était bleu, les gens portaient des vêtements très colorés, tout baignait dans une atmosphère chaude et ensoleillée. C’est au cours de cette période que j’ai commencé à photographier en couleur[5] »explique-t-elle. La série « Private Views », réalisée au début des années quatre-vingt lors des festivals d’été de Chicago, capte avec une intensité vibrante l’énergie brute de la jeunesse. À travers son objectif Polaroid et son appareil Super Speed Graphic, Crane s’immisce au cœur de la foule, saisissant des fragments de corps, des gestes spontanés et des éclats de vie. Ses cadrages serrés, presque intrusifs, révèlent une intimité paradoxale dans l’espace public, où l’euphorie collective se mêle à une sensualité fugace. Les couleurs saturées et les compositions denses traduisent une urgence, comme si chaque image cherchait à retenir l’éphémère. Crane déconstruit ainsi la frontière entre le privé et le public, offrant une lecture plurielle et charnelle de ces instants festifs. Sa maîtrise technique – tirages au platine-palladium, Polaroid, surimpressions, montages – s’accompagne d’une liberté totale vis-à-vis du médium, échappant à toute catégorisation. Son œuvre esthétique est profondément humaniste. Pourtant, malgré sa renommée aux États-Unis, où ses œuvres figurent dans les collections du MoMA, de l’Art Institute of Chicago, ou du Getty Museum, Barbara Crane restait peu connue en France jusqu’à la rétrospective du Centre Pompidou qui réunissait plus de deux cents photographies des vingt-cinq premières années de sa carrière. Cette exposition a mis en lumière des séries emblématiques et d’autres inédites, révélant l’ampleur de son travail et son influence sur la photographie contemporaine. « Regarder trop vite ces images, c’est risquer de passer à côté d’une logique interne d’arborescence » écrit Julie Jones, la commissaire de l’exposition. Crane, par sa curiosité permanente et son refus des conventions, incarne une photographie qui fait de l’expérimentation un acte de vie.

Agrandissement : Illustration 18

Agrandissement : Illustration 19

Agrandissement : Illustration 20

Décédée en 2019 dans sa ville de Chicago à l’âge de quatre-vingt-onze ans, Barbara Crane laisse un héritage d’une richesse inouïe, dans lequel la répétition, la sérialité et l’hybridation des techniques servent une vision à la fois documentaire et abstraite. Ses séries, des « Neon Series » aux « Private Views », reflètent son intérêt pour la vie urbaine et la diversité sociale, capturant l’essence de Chicago tout en explorant les possibilités infinies du médium photographique. « Je cherche toujours à renouveler ma façon de voir et de penser et à me débarrasser systématiquement des habitudes. J’essaye aussi de trouver une nouveauté dans la vision »disait-elle. Par son œuvre prolifique et sa démarche expérimentale, Barbara Crane a réinventé la manière de voir, transformant les anonymes, les architectures et les fragments du réel en une poétique visuelle universelle.

Agrandissement : Illustration 21

[1] Barbara Crane, sous le commissariat de Julie Jones, Galerie des photographies, Centre Pompidou, du 11 septembre 2024 au 6 janvier 2025.

[2] En 1993, elle est honorée par la National Society for Photographic Education.

[3] Dont le John Simon Guggenheim Memorial Fellowship en photographie en 1979, et l’Illinois Arts Council Artists Fellowship en 2001

[4] Françoise Paviot, citée dans Fabien Ribery, « Barbara Crane, photographe américaine majeure », L’Intervalle, 17 décembre 2024, https://lintervalle.blog/2024/12/17/barbara-crane-photographe-americaine-majeure/

[5] Cité dans Paul Bernard-Jabel, « Barbara Crane, l'œil de la ville », Magazine du Centre Pompidou, 22 novembre 2024,https://www.centrepompidou.fr/fr/pompidou-plus/magazine/article/barbara-crane-loeil-de-la-ville

Agrandissement : Illustration 22

Julie Jones (dir.), Barbara Crane, Atelier EXB, Paris, Relié, 19,5 × 29 cm, 224 pages, 180 photographies couleur et N&B, Textes Julie Jones, Françoise Paviot, Philippe De Jonckheere, Entretien de l’artiste avec Agathe Cancellieri, En coédition avec le Centre Pompidou, Paris, Exposition, Barbara Crane, Centre Pompidou, Paris, Galerie de photographies, Du 11 septembre 2024 au 6 janvier 2025, 49 €, ISBN : 978-2-36511-411-0