Agrandissement : Illustration 1

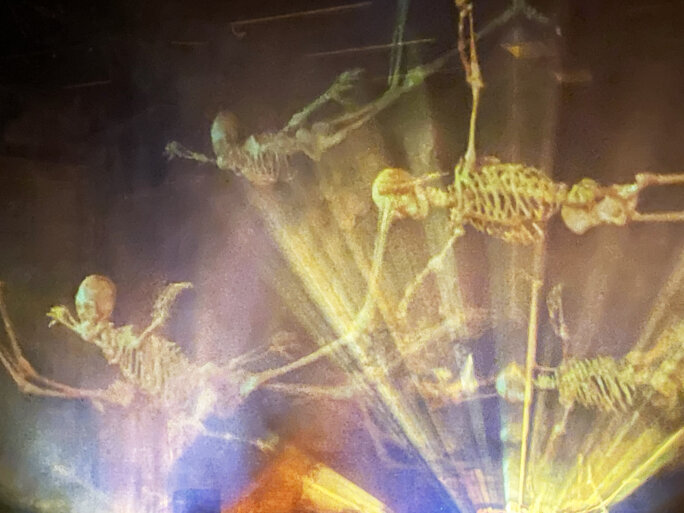

La scène, remplie de pianos dépareillés en fin de vie, n’évoque pas encore un cimetière mais plutôt un hangar dans lequel on se débarrasse des choses ayant fait leur temps, trop vieilles, obsolètes, un mouroir, le purgatoire pour ces imposants instruments à cordes mis au rebut. Dans leur tentative pour se faire entendre une dernière fois, les pianos fument, tressautent, certains jouent du cylindre comme s’il s’agissait de leur propre gueule, tentant de l’ouvrir au maximum dans un effort qui semble démesuré avant de le laisser retomber d’un coup, épuisés. Dans cet exercice anthropomorphe, ces assemblages de morceaux de bois et de cordes voient leur mécanique se faire à ce moment précis presque organique. Mais à trop vouloir réveiller les morts, le mouvement se fait incantatoire et apparait soudain une constellation d’ossements : fémurs, cranes, tibias, tourbillonnant dans les airs en un cercle presque parfait, une ronde surgie d’outre-tombe. La convocation des fantômes fait se reformer les squelettes qui s’animent presque instantanément. Rendre, le temps d’une soirée, le mouvement aux corps qui ont perdu la vie. Ectoplasmes immortels et incorporels commencent alors à hanter le théâtre. Une armée de squelettes, rappelant celle de la mythique scène finale du film « Jason et les argonautes » (1963) de Don Chaffey, tourne en rond. De ces danses macabres beckettiennes nait l’effroi lorsque tous frappent à l’unisson et de plus en plus fort leurs os métatarsiens contre un sol imaginaire. Le pas cadencé de ces inquiétants marcheurs réveille le souvenir douloureux des grandes guerres. Le surgissement de flammes augmente un peu plus l’atmosphère infernale de la scène dans laquelle s’affiche « Fantasmagoria » dont la typographie en noir et blanc rappelle celle des génériques des films hollywoodiens des années trente.

Le calme revenu après que les fantômes ont disparu, un piano tente sa chance en s’élançant timidement dans les airs mais, à l’approche de celui convoité, bifurque puis s’éloigne. Il capitule. Philippe Quesne a toujours préféré les anti-héros aux figures triomphantes, les pianos ne dérogent pas à la règle, à l’image des jets d’eau qui en émanent et dont on ne peut que constater l’impuissance. Dans les volutes de fumée se manifestent à nouveau les apparitions spectrales. Juste au-dessus des imposants instruments à corde planent désormais les squelettes fantômes. Bientôt le cercle presque parfait de la constellation d’ossements fera éclater les squelettes qui retrouveront leur état paisible de reliques intimes, effectuant une boucle qui ramène le spectateur à son point de départ, un tour de train fantôme dans une fête foraine.

Agrandissement : Illustration 2

« Un cabaret théâtral pour pianos esseulés et rondes macabres »

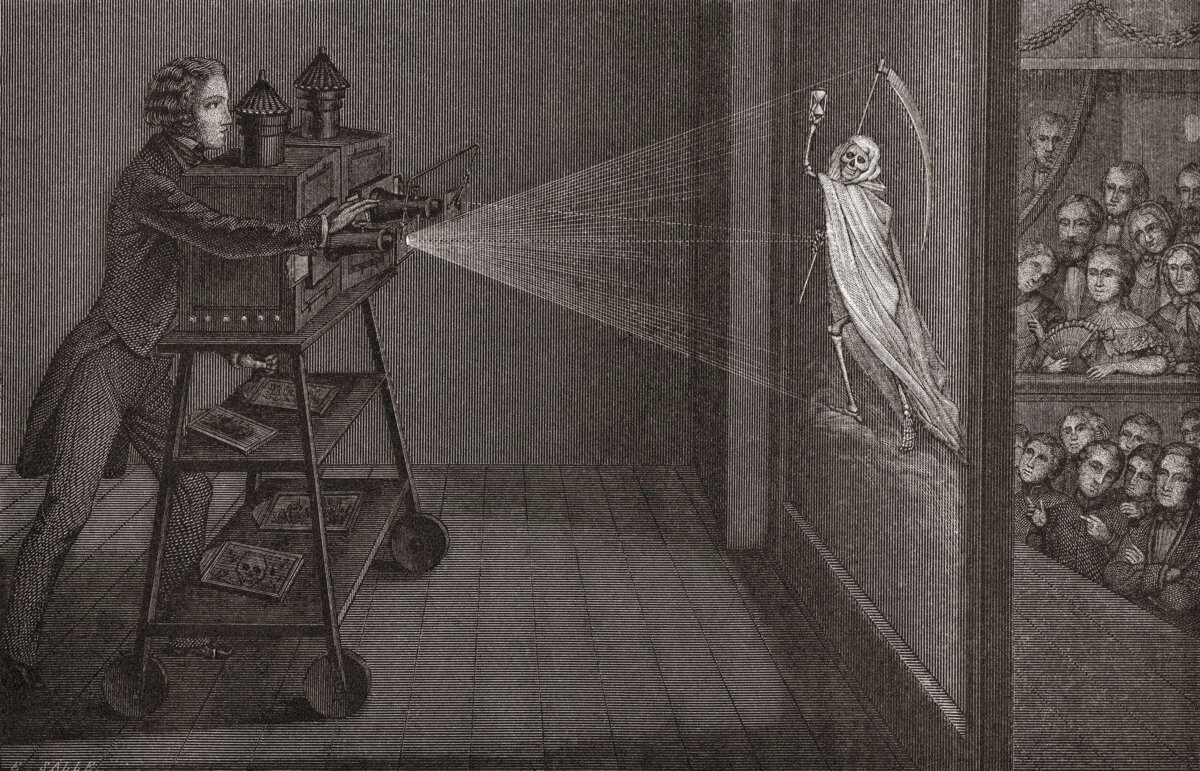

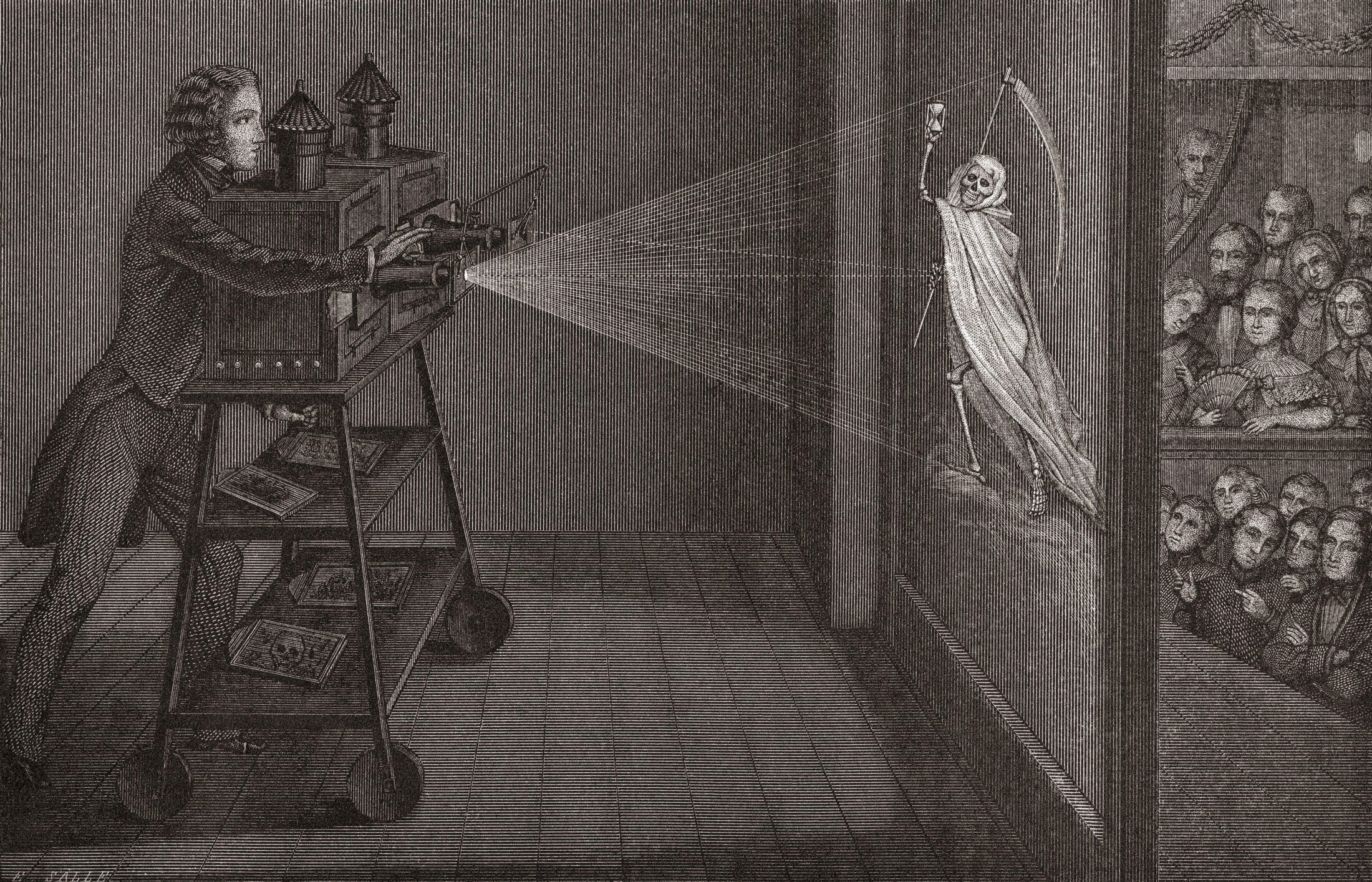

Avec ses différents niveaux de projection, ses écrans superposés au réel, « Fantasmagoria » élargit de façon spectaculaire le cadre de scène du théâtre, montrant tout ce qu’il est possible de faire aujourd’hui avec un simple vidéoprojecteur. Le spectacle trouve son origine dans les mémoires rédigées d’Etienne-Gaspard Robert dit Robertson qui, à la fin du XVIIIème siècle, plus précisément dans la période révolutionnaire, juste après la Terreur où la guillotine tournait à plein régime, va connaitre le succès, ses spectacles répondant à l’angoisse de l’époque. Au début de la pièce est lu l’un de ses tracts pour les soirées qu’il organise et qu’il nomme fantasmagories. Robertson perfectionne un système de lanternes magiques sur roulettes avec lequel il promet de revoir les morts, performant au départ dans des appartements privés, puis dans des cryptes. Convoquer les morts n’est pas nouveau. Chaque fois que la société traverse un évènement traumatisant, dans les moments de doute, de changements importants, civilisationnels, elle en appelle à l’au-delà, convoque un imaginaire de la peur à l’instar des fantasmagories à la Révolution française ou des fameuses danses macabres qui fleurissent au XVème siècle à la suite de la grande peste noire. On retrouve d’ailleurs ces étranges sarabandes dans le spectacle.

L’intention de Robertson, formé à la philosophie des lumières, est au départ de démontrer que les fantômes n’existent pas, précisément en les faisant apparaitre de façon factice. Mais son invention est un véritable succès. Il est vite dépassé et ses spectacles viennent au contraire renforcer la croyance en leur existence. Sans le savoir, Robertson ouvre une séquence sur les esprits qui va durer jusqu’à la Première Guerre mondiale. La définition de fantasmagorie va ensuite se transformer tout au long du XIXème siècle. L’année 1840 marque le début du spiritisme avec la parution du « Dies Irae. Le jour des morts[1] » de Léopold Curez. En 1855, Léon dit Allan Kardec compile le « livre des Esprits » qui contient mille dix-huit questions « sérieuses » posées aux « Esprits » accompagnées de leurs réponses. Les questions posées au cours du spectacle en sont extraites.

Les pianos, qui occupent la totalité de la scène, ne sont à l’origine pas si nombreux. L’idée de départ vise à présenter différents éléments parmi lesquels se trouve un piano de bonimenteur. Lorsque des pianos sont ajoutés au fur et à mesure que s’invente la pièce, les autres éléments disparaissent tout aussi progressivement. Petite forme bourgeoise, le piano est l’instrument maitre de la formation musicale au conservatoire. En avoir un dans un salon correspond à un certain modèle de représentation sociale. C’est aussi l’un des rares instruments qui peut être mécanisé et ainsi incarner une trace de l’absence en se jouant sans musicien. Les pianos sont ici solitaires, hantés par une multitude d’évocations musicales. Pourtant, la création musicale de Pierre Desprats, n’inclut pas ces instruments. Dès le début, le morceau de piano n’est qu’illusion. Il est en fait interprété à la guitare électrique. Par ailleurs, les pianos ne sont pas accordés. Ce refus d’harmonie est là pour signifier la singularité de chacun.

Agrandissement : Illustration 3

Se reconnecter à l’invisible

Dans « la démangeaison des ailes », le premier spectacle que Philippe Quesne crée avec Vivarium Studio en 2003, un squelette plane déjà. L’animation 3D est réintroduite dans le spectacle qui compte ainsi une part autobiographique. Le choix de la matérialisation du fantôme, de sa forme lorsqu’il apparait au public, qui ne pouvait évidemment pas être un cadavre, s’est naturellement porté sur le squelette. Il fallait que les références soient assez ouvertes pour que chaque spectateur puisse y transposer son imaginaire et en même temps que ce soit une figure humaine. La ronde est venue en premier : une séance d’incantation sur une constellation d’ossements. Quesne travaille à partir d’un prototype de squelette générique acheté sur internet. L’idée est celle d’un monde où l’on s’amuse, d’un endroit de plaisirs. Le metteur en scène fait partie de ceux qui rendent visible leur fabrique des images. « Peut-être que la question, depuis que j’ai commencé́ la mise en scène après un parcours de scénographe, est effectivement de s’emparer d’un art où l’on peut montrer comment une image se construit. Comment un dispositif peut être proposé au public dans la liberté́ qu’a le théâtre de montrer de quelle façon une image se fait – pas seulement le résultat, mais le processus[2] » confie-t-il, avant de poursuivre : « Le théâtre que je cherche à faire installe une relation avec le spectateur et prend conscience de la vitre, mais il joue sur les deux aspects de ce que la vitre laisse voir et de ce qu’on ressent ».

Philippe Quesne connait bien le théâtre Vidy-Lausanne où il est régulièrement accueilli en résidence. il travaille à la « La mélancolie des dragons » lorsque est créé en 2007 « Stifters Dinge » de Heiner Goebbels. Peut-être a-t-il en mémoire les images de ce spectacle ? Œuvre pour piano sans pianiste, théâtre sans acteur, la pièce mettait en scène cinq pianos comme autant d’invitations adressées au public à entrer dans un monde mêlant plein de sons à des images, incitant à voir et à entendre. Quesne compose, lui, un écosystème dans lequel se confondent le physique et le mythologique, l’information et la fiction. Dans ce paysage théâtral, la réalité fantasmée, les fantômes de l’art savant et populaire, et l’ensemble de la machinerie théâtrale semblent au diapason. Le théâtre est le lieu du faux-semblant, de la reconstitution, de la copie. Accepter le faux, l’irréel n’empêche cependant pas d’y croire, bien au contraire. « Tous les univers de tous les spectacles seraient comme des abris antiatomiques dans lesquels on pourrait passer du temps s’il fallait se protéger[3] » précise Philippe Quesne, avouant : « Le théâtre est pour moi une sorte de camp d’entrainement de la catastrophe ».

Agrandissement : Illustration 4

Œuvre sans comédien qui ne manque pas d’esprit pour autant, « Fantasmagoria » joue avec nos peurs pour mieux les exorciser au moment où l’incertitude qui règne sur notre futur appelle à un changement de paradigme, à l’invention d’un nouveau monde. Car ce monde cassé fonctionne peut-être encore. Dans ses œuvres, Philippe Quesne ne convoque jamais la grande histoire, préférant l’anecdote, les petits riens, trouvant dans l’insignifiant la beauté du quotidien. Ses protagonistes sont des anti-héros de l’ordinaire, évoluant à la marge plutôt qu’au centre. La périphérie permet en effet d’élargir les horizons, de rêver des possibles, de déborder les cases. L’artiste s’inscrit assurément dans son temps, un temps en désordre. À la veille du vingtième anniversaire de la naissance de Vivarium Studio, sa compagnie, Philippe Quesne se fait nécromancien pour invoquer les défunts et nous réconcilier avec l’au-delà. De ce cabaret surnaturel surgit un méta-monde mémoriel, mélancolique et théâtral, permettant de conjurer la fatalité.

[1] Léopold Curez, Dies Irae. Le jour des morts, Lyon, Chez les principaux libraires, 1840.

[2] « Philippe Quesne ‘montrer comment une image se fait’ », propos retranscrits et publiés dans Le Cinquième Mur de Bénédicte Boisson, Laure Fernandez et Éric Vautrin, Les Presses du Réel, 2021.

[3] « Philippe Quesne & Still Life : le réalisme fantastique au théâtre », Tracks, ARTE, 17 décembre 2020, https://www.youtube.com/watch?v=MRw-3_5CTUYConsulté le 14 mai 2022.

FANTASMAGORIA - Conception, mise en scène, scénographie : Philippe Quesne. Collaboration artistique : Élodie Dauguet. Création musicale : Pierre Desprats. Création lumière : Nico de Rooij. Voix : Isabelle Prim, Èlg, Pierre Desprats. Extraits de textes de : Étienne-Gaspard Robertson, Mémoires récréatifs; Allan Kardec, Le livre des esprits; Laura Vasquez, Vous êtes de moins en moins réels. Collaboration dramaturgique : Eric Vautrin. Accessoires : Mathieu Dorsaz. Collaboration technique : Marc Chevillon. Assistante : Fleur Bernet. Animation 3D : Bertran Suris Philippe Granier. Construction des décors : Atelier du Théâtre Vidy-Lausanne. Production. : Elizabeth Gay Sylvain Didry. Régie générale : Quentin Brichet. Régie vidéo : Mattias Schnyder Nicolas Gerlier. Régie son : Ludovic Guglielmazzi. Régie plateau : Paulo Da Silva Fabio Gagetta. Régie lumière : Michel Duvivier Farid Deghou. Production : Théâtre Vidy-Lausanne Vivarium Studio. Avec la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Setting. Coproduction : Bonlieu, Scène nationale Annecy, Les Spectacles vivants, Centre Pompidou, Festival d’Automne à Paris, La Rose des vents, Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, (en cours). Spectacle créé le 3 mai 2022 au Théâtre de Vidy-Lausanne.

Du 3 au 14 mai 2022,

Théâtre Vidy-Lausanne

Avenue Gustave Doret

CH - 1007 Lausanne

5 et 6 oct. 2022

Le Lieu Unique - Nantes

Du 2 au 5 novembre 2022

Centre Pompidou / Festival d'Automne à Paris