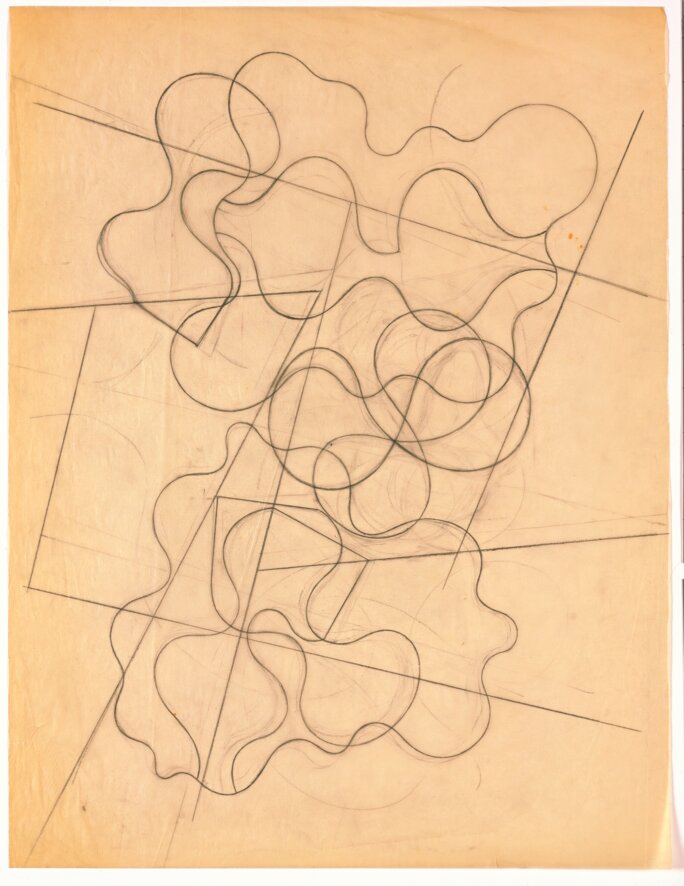

Agrandissement : Illustration 1

C’est en remontant la rue des Châtaigniers, qui grimpe jusque sur les hauteurs de Clamart à la lisière de la forêt de Meudon, qu’on la découvre. Au numéro 21 précisément, à flanc de colline. Haute et étroite, la maison en pierres meulières se fait discrète. Sa simplicité détonne dans cet environnement cossu où les habitations, conçues par des architectes de renom, sont plus exubérantes les unes que les autres. Seule la maison de l’ami Theo van Doesburg (1883-1931), située quelques mètres plus haut sur le même trottoir et aisément identifiable à sa façade De Stijl, garde la taille et l’allure modeste. Derrière la maison au n°21 se devine un jardin que ferment deux ateliers remplis de sculptures. La fondation Arp prend place dans la maison-atelier[1]de l’un des couples d’artistes les plus célèbres de l’histoire de l’art : Sophie Taeuber et Jean Arp. Ce dernier est né Hans Peter Wilhelm Arp d’un père allemand et d’une mère alsacienne, en 1886 à Strasbourg, ville alors sous souveraineté prussienne. Il séjourne à Paris en 1910 où il a son studio à l’Académie Julian. Il évite d’être envoyé au front en 1914 en prenant le pari risqué de se faire passer pour fou. La même année, il rencontre Max Ernst qui deviendra un ami proche. Il se rend à Zurich l’année suivante où il expose à la galerie Tanner des tapisseries, broderies et autres collages sur papier. C’est dans ce contexte qu’il fait la connaissance de Sophie Taeuber. Cette rencontre est pour eux une révélation mutuelle. Cette même année 1915 est marquée par la naissance du mouvement DADA à Berlin avec la publication du « manifeste littéraire » distribué sous forme de tract par Hugo Ball et Richard Huelsenbeck, tous deux écrivains et poètes. Un an plus tard, Hugo Ball et sa compagne Emmy Hennings, exilés à Zurich, fondent le Cabaret Voltaire, un lieu de rencontre et d’exposition dédié aux artistes et aux intellectuels. DADA engendrera les premières œuvres communes aux formes géométriques du couple Arp-Taeuber.

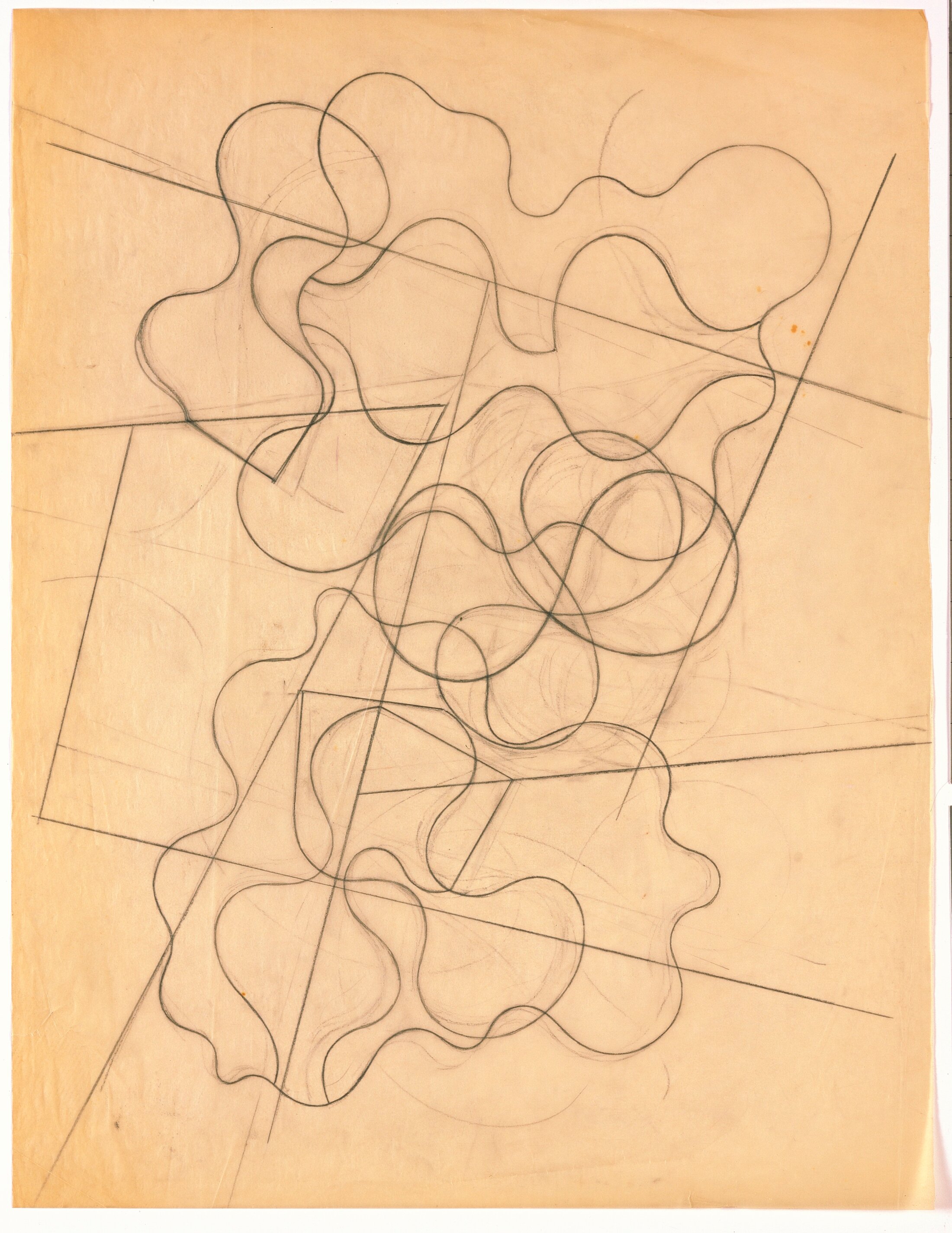

Agrandissement : Illustration 2

Sophie Taeuber est née en 1889 à Davos dans le canton des Grisons. Elle perd son père alors qu’elle n’a que deux ans. À partir de 1900, elle s’installe avec ses quatre frères et sœurs dans la maison de Trogen, dans le canton d’Appenzell, d’où est originaire sa mère. Celle-ci l’a fait construire à partir de ses propres plans afin d’y ouvrir une pension pour étudiants suisses et étrangers. Le canton compte de nombreuses manufactures textiles traditionnelles. Son enfance se déroule dans un environnement où l’art du textile, de la dentellerie et de la broderie est omniprésent. Elle s’imprègne des traditions du tissage du lin et de la dentellerie encore très vivantes localement, et en fait l’apprentissage au moment où s’impose progressivement la mécanisation de la production. Enfant, Sophie Taeuber est d’abord l’élève d’une mère à la créativité débordante, participant à la décoration intérieure, brodant, réalisant des dentelles au fuseau et se passionnant pour la photographie. De 1907 à 1910, après une initiation au dessin décoratif sur tissus dans un cours privé, elle suit une formation à l’École des arts et métiers[2] de Saint-Gall. L’étudiante s’intéresse à tout, apprenant le dessin de projets, la peinture décorative, le dessin d’après nature et modèle, le dessin ornemental et l’histoire de l’art et des styles. L’école possède une importante collection d’art textile remontant jusqu’aux coptes. Elle regarde les arts premiers, se passionne pour l’art de l’Antiquité et des cultures extra-européennes. Ces impressions multiples vont fortement marquer ses créations. Sophie Taeuber poursuit sa formation en Allemagne, à Munich puis à Hambourg, dans des structures progressistes dont l’orientation pédagogique est déterminée par les principes de la synthèse des arts issus du mouvement anglais Arts & Crafts (Arts et artisanats), Jugendstil (Art nouveau) et de la Sécession viennoise, représentés en Allemagne par le Werkbund, association d’artistes qui prône la collaboration entre créateurs et industriels. En 1916, alors qu’elle a tout juste vingt ans, Sophie Taeuber est nommée professeur à la Kunstgewerbeschule (ZHdK), la prestigieuse École des arts appliqués de Zurich. Elle est aussi danseuse, se formant à l’École de danse expressive[3] du chorégraphe et enseignant tchécoslovaque d’origine hongroise Rudolf von Laban (1879-1958). Lors de soirées au Cabaret Voltaire, elle présente ses propres chorégraphies, développe des décors pour ses marionnettes.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

L’Aubette, manifeste des avant-gardes abstraites

Jean Arp se considère avant tout comme un poète. Autodidacte, il peine sur le plan technique. Sophie Taeuber va combler ses lacunes par l’apprentissage. Arp, en échange, l’aide à sortir du carcan féminin auquel elle est constamment ramenée. Après la guerre, alors que l’équipe de DADA se répartit dans les différentes capitales européennes, le couple Arp-Taeuber reste en Suisse et se marie en octobre 1922. Ils repartent à Paris en 1925 et s’installent à Montmartre où ils ont pour voisins Max Ernst, Juan Miró, Paul Éluard, René Magritte, Tristan Tzara, entre autres. Jean Arp assiste aux réunions des surréalistes. L’origine alsacienne de sa mère permet à Arp, né allemand, de récupérer la nationalité française. Pour l’obtenir, le couple se rend à Strasbourg en 1926. Hans devient alors Jean.

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

À la demande des frères Paul, architectes, et d’André Horn, promoteur immobilier, Sophie Taeuber se voit confier la commande pour le réaménagement intérieur de l’Aubette, immense complexe de loisirs au cœur de Strasbourg comprenant un café, un restaurant, une brasserie, un salon de thé, un ciné-bal, un caveau-dancing, une salle des fêtes… Le couple n’ayant pas de formation d’architecte, il s’associe à Théo van Doesburg, peintre, architecte et théoricien de l’art néerlandais, fondateur en 1917 de la revue De Stijl, avec Piet Mondrian, rencontré l’année du mariage de Taeuber et Arp et devenu depuis un proche du couple. Si le bâtiment conserve sa destination de centre culturel, le décor est partiellement masqué ou détruit dès 1938. Sophie Taeuber avait multiplié les compositions géométriques au rez-de-chaussée et au premier étage, tandis que Jean Arp avait tapissé le sous-sol de lignes sinueuses et arborescentes. Malheureusement, seuls les deux espaces principaux aménagés par Doesburg, rétablis depuis 1994, subsistent. Théoricien du projet, ce dernier, voyant là l’opportunité de mettre en œuvre la « synthèse des arts » prônée par De Stijl, pense le décor des salles de l’Aubette comme un ensemble dont l’ambition est de « placer l’homme dans la peinture plutôt que devant elle[4] ». L’immersion du visiteur dans l’œuvre passe par la dimension sensorielle de celle-ci, avec la mise en place d’un parcours physique. Œuvre d’art totale, l’ensemble décoratif de l’Aubette est considéré comme un véritable manifeste des avant-gardes abstraites de l’entre-deux-guerres.

Agrandissement : Illustration 7

La maison-atelier, indissociable lieu de vie et de création

Il va permettre au couple d’acheter une parcelle de terrain vierge à Meudon, aujourd’hui Clamart, sur laquelle ils font bâtir une maison d’après les plans de Sophie Taeuber. C’est elle en effet qui pense entièrement l’endroit selon un concept de maison-atelier où l’art et la vie quotidienne se mêlent continuellement, en réduisant les espaces dévolus et en les rendant multifonctionnels. Ainsi, le rez-de-jardin, bas de plafond, accueille tout à la fois la chaufferie, la cuisine, la salle à manger, et régulièrement l’atelier de plâtres de Jean Arp tandis qu’à l’étage se trouve l’atelier de Sophie Taeuber. Les deux espaces sont réunis par un escalier mais aucune porte ne vient les fermer afin de ne pas perturber les échanges constants entre les deux artistes, facteurs d’émulation au point de déterminer leur façon de travailler. Les influences réciproques apparaissent aussitôt. « Leur rencontre a conduit à un échange artistique, une inspiration mutuelle dans le dialogue, et à des projets communs. Et ce, en travaillant côte à côte, d’égal à égal[5] », écrit Walburga Krupp dans le catalogue de l’exposition « Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp. Friends, lovers, partners » actuellement présentée à Bozar à Bruxelles et dont elle est la commissaire. Lorsque les travaux s’achèvent en 1929, tous les deux ont déjà plus de quarante ans. Sophie Taeuber prend la décision de démissionner de son poste à la ZHdk, l’École des arts appliquées de Zurich, pour se consacrer entièrement à la création artistique. Jean Arp a quarante-quatre ans et ce n’est que maintenant qu’il commence la sculpture, à la faveur de la redécouverte d’un matériau qu’il a beaucoup utilisé dans les années 1910 : le plâtre.

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

L’endroit devient très vite un point de passage obligé pour tout le milieu artistique. Dès 1929, l’année de l’aménagement du couple Arp-Taeuber, Salvador Dali, qui vient d’arriver à Paris, fréquente Clamart. Les plupart des artistes des mouvements avant-gardistes européens de l’entre-deux-guerres se retrouvent chez eux, de Tristan Tzara à Kurt Schwitters, de Marcel Duchamp à Paul Éluard. S’ils n’ont pas le même niveau de reconnaissance sur le marché de l’art qu’un Miro ou un Dali, ils arrivent désormais à vivre de leur art. La Seconde Guerre mondiale et la débâcle militaire française de 1940 les poussent une nouvelle fois au départ. Ils s’installent d’abord dans le Midi où ils passeront deux ans à Grasse, réfugiés au Château-Folie, bientôt rejoints par Sonia Delaunay. Ils côtoient Alberto Magnelli installé depuis 1939 dans la bastide de la Ferrage au Plan-de-Grasse. Sous l’impulsion de Jean Arp, les artistes réfugiés dans le sud de la France vont former le « groupe de Grasse », réalisant, entre 1941 et 1943, plusieurs œuvres collaboratives. Ils repartent cependant pour la Suisse à la fin de l’année 1942. En représailles au débarquement allié en Afrique du Nord, les Allemands mettent fin à la zone libre et occupent, après le 11 novembre 1942, l’ensemble du territoire français. Le couple se rend à Zurich où ils vont passer la nuit chez leur ami Max Bill (1908-1994), architecte, peintre, graphiste, sculpteur et même publicitaire, considéré comme l’initiateur de l’Art concret. Pour des raisons de commodité, Sophie Taeuber, ce soir-là, dormira seule dans l’annexe. Nous sommes le 13 janvier 1943. L’hiver est rude. Sophie allume le poêle à bois et va sa coucher. Elle ne se réveillera pas, asphyxiée dans son sommeil par les émanations toxiques du monoxyde de carbone. Elle avait cinquante-quatre ans.

Agrandissement : Illustration 10

Se reconstruire (Après Sophie)

Jean Arp, dévasté, doit faire face à une double difficulté : à la douleur sentimentale s’ajoute la douleur artistique. Il ne sait tout simplement plus faire sans elle. En communication perpétuelle, ils avaient imaginé un couple infini, une émulation permanente. Il arrête toute production artistique durant l’année qui suit le décès de son épouse. Il a cinquante-sept ans. Rester à la maison de Clamart se révèle trop douloureux, alors il voyage beaucoup. La collectionneuse suisse Marguerite Hagenbach, que le couple Arp-Taeuber avait rencontré en 1932 chez les collectionneurs bâlois Annie et Oskar Müller-Widmann, et avec qui elle s’était liée d’amitié, va accompagner Jean dans sa reconstruction, l’aider à sortir de la crise profonde dans laquelle le décès de Sophie l’a plongé. Elle le soutient financièrement, lui permettant de réaliser des sculptures en bronze. À partir de 1946, elle vit de plus en plus dans la maison de Clamart, s’occupe de l’intendance afin qu’il puisse se consacrer uniquement à son travail de création, organise de nombreux voyages. À la fin des années quarante, il traverse enfin l’Atlantique. À New York, il découvre sa notoriété. Jean Arp jouit d’une vraie reconnaissance aux États-Unis depuis que quelques marchands avaient envoyé dans les années trente plusieurs de ses œuvres à des galeries new-yorkaises. Au tournant des années cinquante, sa vie change. Il a alors soixante-cinq ans et se réinstalle à Clamart avec Marguerite. C’est elle qui fait construire le premier atelier au fond du jardin, elle encore qui rachète la maison d’à côté que sera dévolue à l’atelier papier, elle qui fait ériger le second atelier, en bas, dans le prolongement de la parcelle afin d’y installer les plâtres. En 1959, elle fait l’acquisition de la propriété de Ronco dei Fiori à Locarno-Solduno, dans le Tessin, en Suisse. Le 14 mai de la même année, Marguerite Hagenbach et Jean Arp se marient à Bâle.

Agrandissement : Illustration 11

L’esprit d’atelier

L’exposition a la volonté de mettre en lumière cette configuration particulière, de rendre à chacun leur atelier, leur geste d’atelier, leur réflexion. L’idée de constellation, à partir des séries des petites formes dont il va piocher les cartons pour composer, permet de saisir la démarche artistique de Jean Arp et, de fait, son œuvre. Parfois, lorsqu’il n’y arrive pas, il laisse le hasard intervenir, s’offrant ainsi une autre façon de penser. Il ne faut pas toujours tout intellectualiser. Ce principe de constellation se retrouve également dans l’utilisation de certains motifs qui vont traverser sa production à l’image du nombril qui apparait pour la première fois en 1915 et que Arp va décliner toute sa vie. On le retrouve notamment sur une sculpture de 1965. Enfin, un dernier point sur la notion de constellation se trouve dans sa façon de sculpter à proprement parler et le côté très organique de ses œuvres. Après la réalisation d’un plâtre, il va se servir d’un moule afin de copier ledit plâtre, en coupe les bouts et regarde si éventuellement on peut rajouter sur le plâtre, reconstruire donc, ou bien en retirant, il trouve ce qu’il cherche. Les sculptures de Jean Arp appartiennent à une seule et même famille de formes.

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

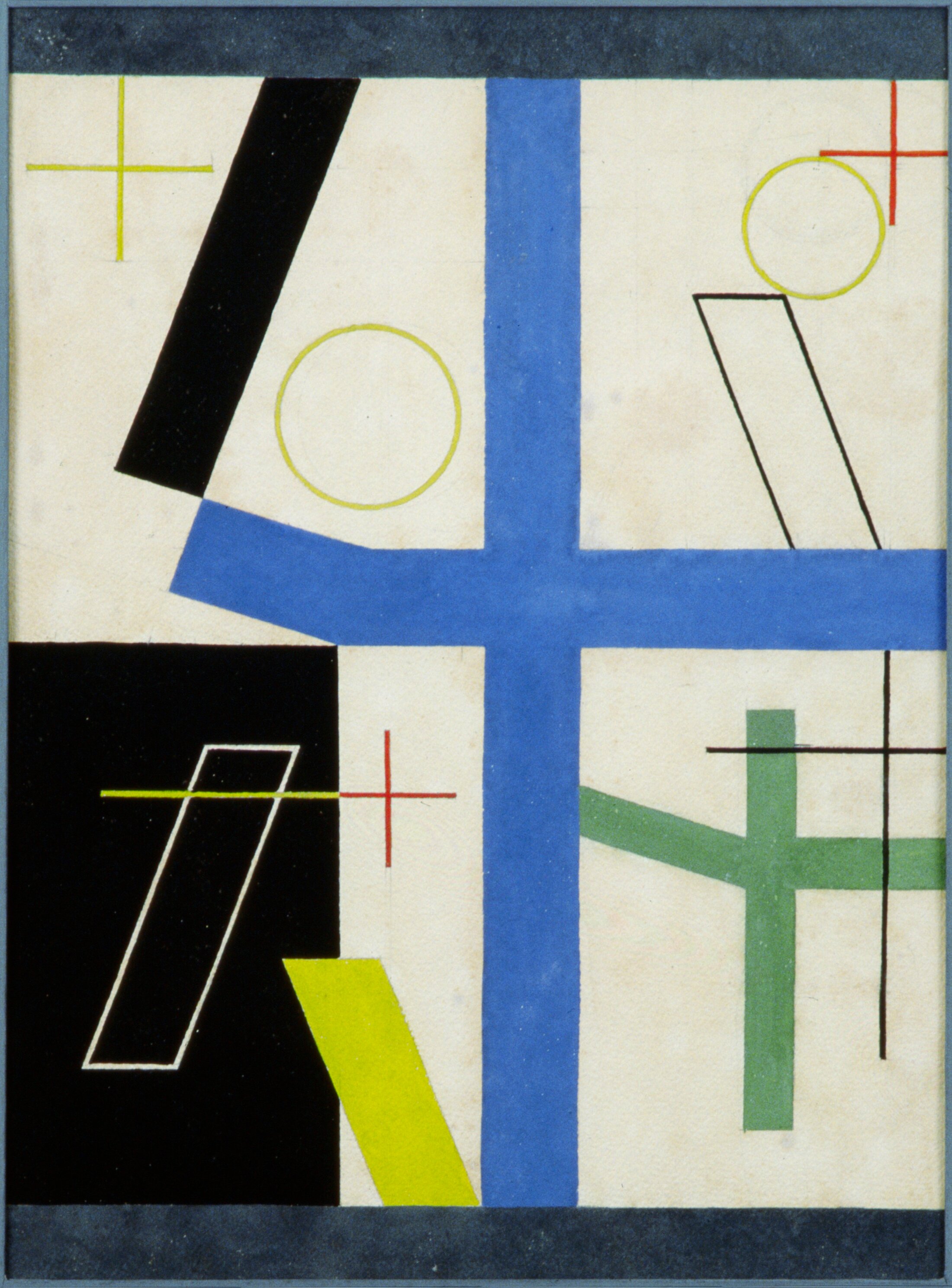

À l’étage, l’esprit d’atelier de Sophie Taeuber est très différent. Elle esquisse, anticipe beaucoup plus que Jean Arp. Pour elle, l’engagement doit être le même pour toutes les formes artistiques. Sa pratique de la danse va lui permettre d’introduire, par les formes ou par les couleurs, les jeux de mouvement que l’on retrouve dans les figures géométriques qui peuplent ses œuvres à l’image de « Quatre espaces à croix brisée » (gouache sur papier, 1932). En 1928, elle dessine le bureau de la galerie Goemans qui ouvre rue de Seine à Paris l’année suivante, mettant en contraste un bois naturel très chaud, l’okoumé ciré, avec un autre recouvert d’une laque à base de nitrocellulose[6], très résistante, utilisée jusque-là par les constructeurs automobiles, commercialisée en France par la marque DUCO dont on retrouve le logo tamponné sur l’un des côtés du meuble. Il dispose en outre d’une tablette incorporée entre la table de travail et un rangement. Cette façon d’arranger des parties d’un mobilier afin de pouvoir l’augmenter d’une fonction supplémentaire est caractéristique de son travail. Sophie Taeuber conçoit les éléments mobiliers comme des pièces faisant partie d’un espace architectural plutôt que des objets autonomes. Le travail textile est évoqué par un pantalon (1920-1924) composé d’étoffes très colorées cousues entre elles. Pour un vêtement conçu il y a cent ans, la coupe apparait incroyablement moderne.

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

Agrandissement : Illustration 16

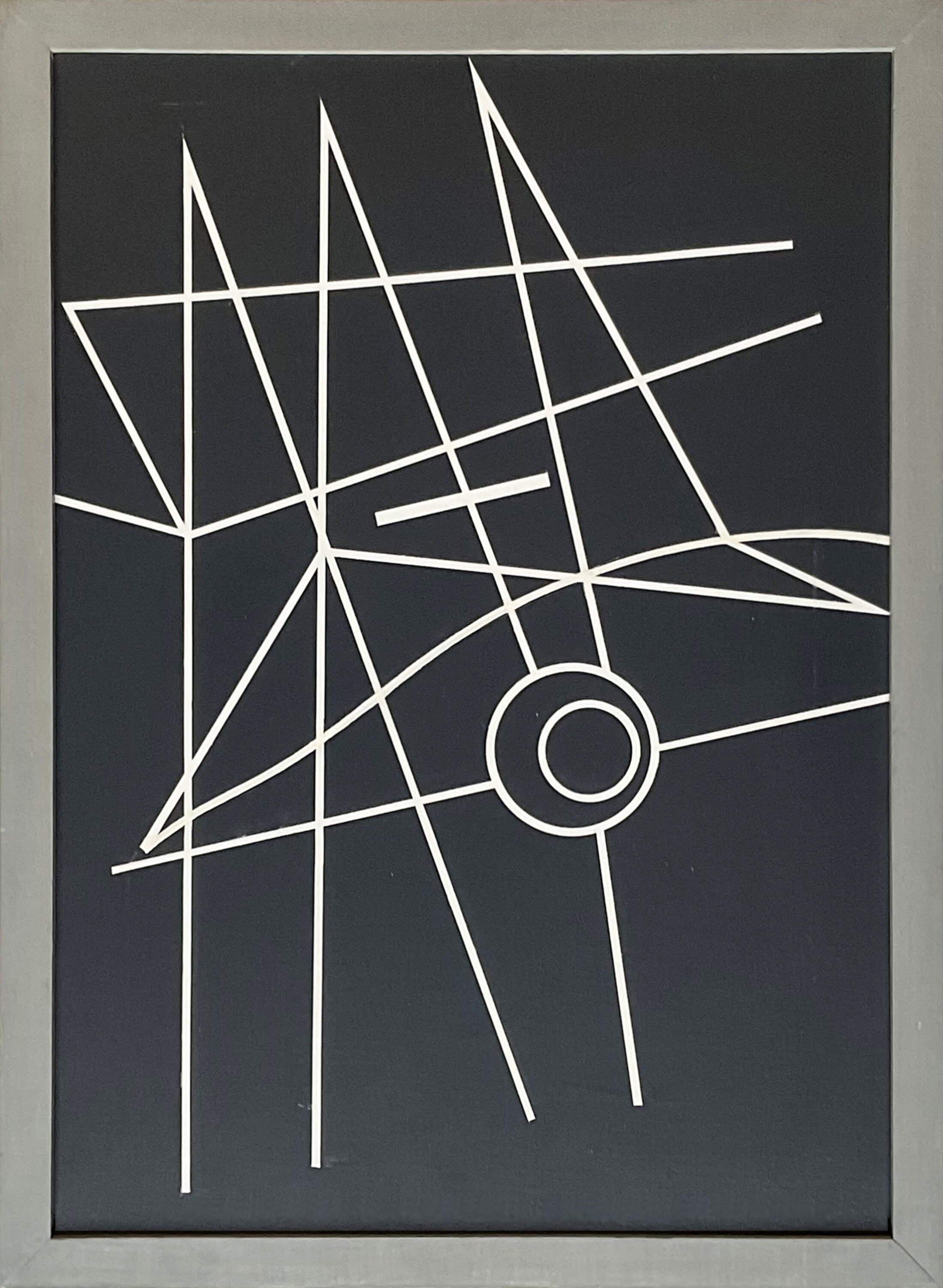

L’étage abrite également l’ancienne chambre à coucher du couple. Elle est ici dédiée aux œuvres communes. Certaines sont réalisées à quatre mains à l’image de l’emblématique « Jalon » (1938), ou de la peinture « Lignes blanches sur fond gris » (1939) dans laquelle il est impossible de démêler qui a fait quoi, aucun égo ne primant sur l’autre. Elles sont le fruit de leur complicité artistique rendue possible par la proximité de leur atelier. Entre 1938 et 1940, Sophie Taeuber travaille au projet d’une monographie sur Jean Arp pour Gualtieri di San Lazzaro, directeur de la revue XXe siècle. Si l’ouvrage n’a jamais été édité, la maquette jusque-là inédite, contenant treize dessins originaux de Arp et annotée de la main de Sophie Taeuber, est présentée pour la première fois au public. Arp avait pris l’habitude de créer des couvertures uniques, sortes de jaquettes peintes réalisées à la gouache sur papier Craft, pour habiller les livres que le couple considérait comme étant les plus importants de leur bibliothèque, dont une grosse partie est conservée à la fondation. L’idée est toujours ce refus de séparer création et quotidien. L’art doit être partout. Après la mort tragique de Sophie Taeuber, Jean Arp essayera toute sa vie durant de prolonger le dialogue, continuer le duo, en transposant par exemple, une des œuvres de la défunte dans sa technique. Les meubles sont essentiellement de la main de Sophie Taeuber. Ils sont simples et fonctionnels, colorés, pré-Bauhaus pourrait-on dire. Pour la façade extérieure, Sophie Taeuber privilégie la meulière locale au béton, lui permettant d’animer cette façade avec une idée de légèreté.

Agrandissement : Illustration 17

Agrandissement : Illustration 18

Agrandissement : Illustration 19

Pionniers de l’art abstrait, Sophie Taeuber et Jean Arp forment l’un des couples d’artistes les plus importants du XXème siècle. La maison-atelier de Clamart a été pensée par Sophie dans l’idée que l’art et le quotidien, en s’appuyant continuellement l’un sur l’autre, étaient inextricables. Les espaces de vie et de travail se confondent, se contaminent, si bien que l’art se retrouve au cœur de la vie, la création n’est plus détachée du quotidien. De la même façon, les échanges permanents qui unissent le couple le placent dans une émulation perpétuelle si bien qu’après la disparition tragique de sa femme, Jean Arp cherchera toute sa vie à prolonger le duo qu’ils avaient formé. « Sophie Taeuber. C'était une rencontre de clarté, de calme unique. La gentillesse, la douceur de ma vie[7] » écrit-il dans une variation non publiée de sa réponse à la question d'André Breton et Paul Éluard sur « la rencontre cruciale de votre vie », qui a été posée à divers artistes pour inclusion dans le magazine Minotaure. La présence durable de Sophie, son importance dans les créations de Jean Arp après 1943 est sans nul doute la plus belle façon de comprendre l’esprit des lieux qui a présidé à la création de deux œuvres singulières, différentes l’une de l’autre, se rejoignant dans une émulation permanente. En plaçant l’art au cœur de la vie, le couple Taeuber-Arp permettait à l’esprit de s’élever et ainsi de produire un meilleur quotidien.

Agrandissement : Illustration 20

[1] Lorsque Sophie Taeuber et Jean Arp achètent, en 1928, la parcelle sur laquelle ils vont bâtir leur maison-atelier, elle est sur la commune de Meudon. Le redécoupage des départements en 1968 la place désormais à Clamart.

[2] Zeichenschule für Industrie und Gewerbe.

[3] En 1910, Rudolf von Laban fonde à Munich l'école de l'art du mouvement, qu'il établit à Zurich (1913-1919) et au Monte Verità d'Ascona pendant les mois d'été.

[4] Theo Van Doesburg, « Les Couleurs dans l’espace et le temps », publié dans la revue De Stijl en 1928, reproduit dans De Stijl, 1917-1931, catalogue de l’exposition éponyme sous la direction de Frédéric Migayrou et Aurélien Lemonier, éditions Centre Pompidou, 2010, pp. 261-262.

[5] Walbulgra Krupp, « Hans/Jean Arp and Sophie Taeuber-Arp: Friends, Lovers, Partners », Hans/Jean Arp and Sophie Taeuber-Arp: Friends, Lovers, Partners, Fonds Mercator en co-édition Bozar Books, 2024, p.9

[6] Constituée principalement de nitrocellulose en dilution dans un solvant à base d'éther-alcool ou d'acétone.

[7] La citation provient d'une réponse qui a été publiée sous forme abrégée dans André Breton et Paul Éluard, « Enquête », Minotaure, nos 3–4, 1933, pp. 101–3, dans Archive de la Fondation Arp, Clamart.

Agrandissement : Illustration 21

« esprit d'atelier arp et taeuber vivre et créer » - Commissariat : Mirela Ionesco, Chiara Jaeger et Sébastien Tardy, Fondation Arp.

Jusqu'au 22 décembre 2024 - Du vendredi au dimanche, de 14h à 18h.

Fondation Arp

21, rue des Châtaigniers

92 140 Clamart

Agrandissement : Illustration 22