Agrandissement : Illustration 1

Installé sur les hauteurs de Sète, avec pour horizon l’immensité bleue de la Méditerranée, le musée Paul Valéry imagine, dix ans après la première biennale « 4 à 4 » – qui invitait le public à parcourir l’exposition de quatre artistes contemporains, chacun présenté dans son espace propre –, un nouveau dispositif intitulé « En regard », qui met face à face deux expositions individuelles, une évolution qui permet d’offrir un espace de monstration plus vaste et une mise en regard restreinte invitant au dialogue entre les œuvres de deux artistes peintres. Cet opus inaugural présente les œuvres de Brigitte Aubignac et de Nazanin Pouyandeh. Deux expositions monographiques qui plongent le visiteur dans deux univers singuliers, deux artistes femmes, de générations et de parcours différents, ayant en partage une grande maitrise technique et une véritable joie de peindre. La première s’intéresse à la figure dans tout ce qu’elle a d’instable, des insomnies témoignant des batailles intérieures aux garçons en devenir, la seconde est marquée par une volonté de réalisme qui dépasse largement l’illusion.

Agrandissement : Illustration 2

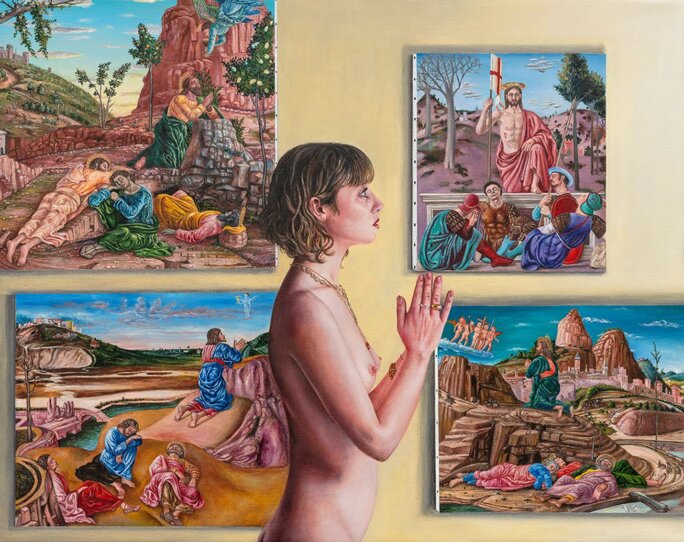

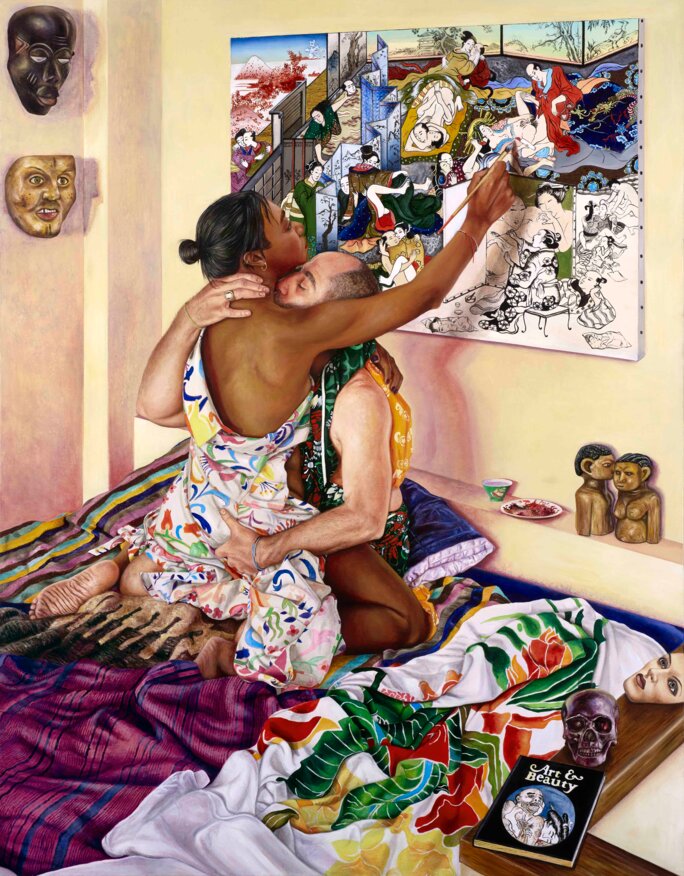

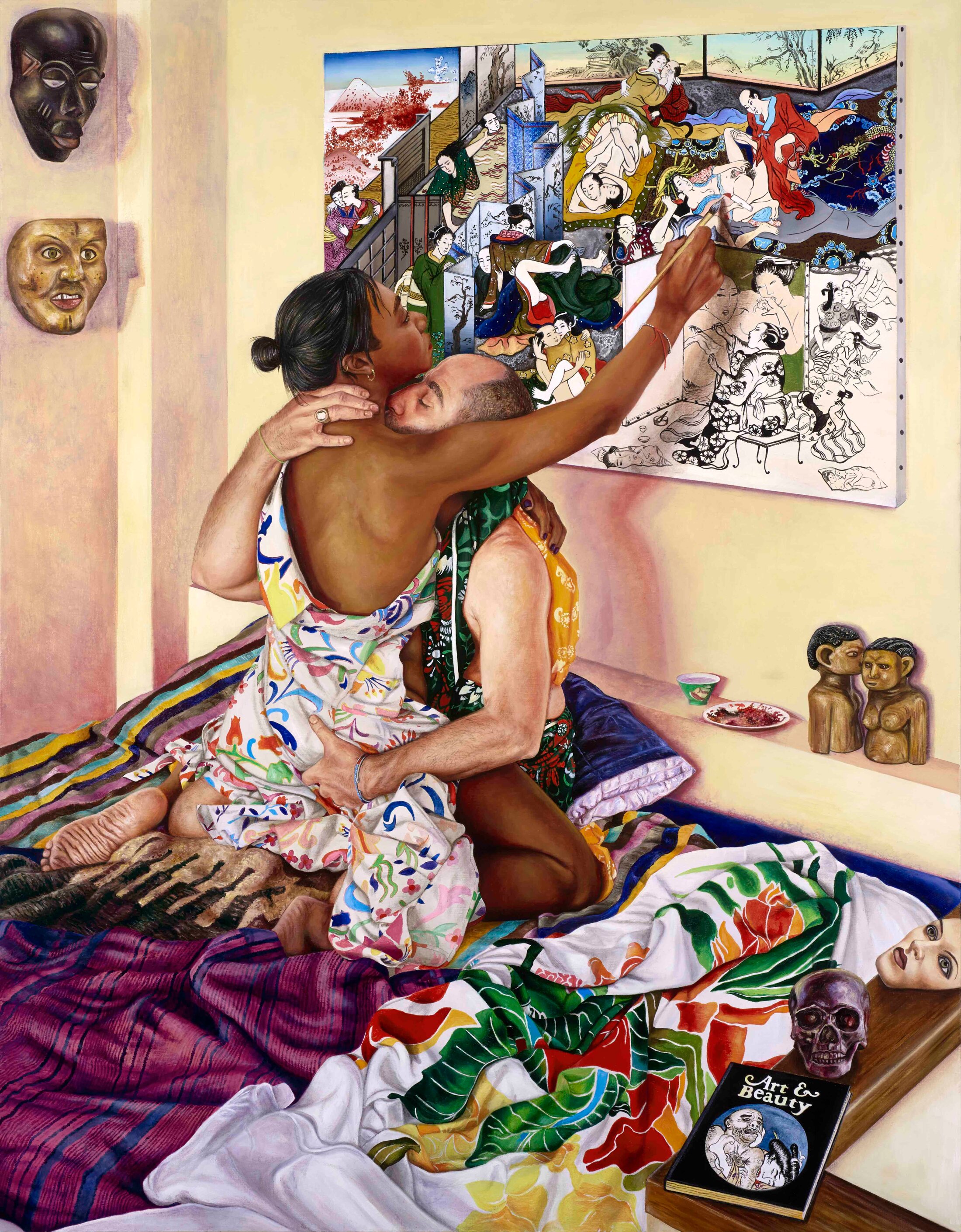

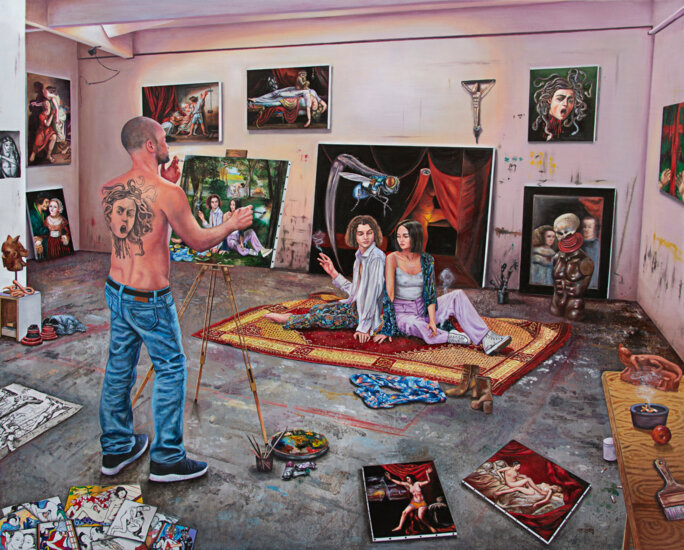

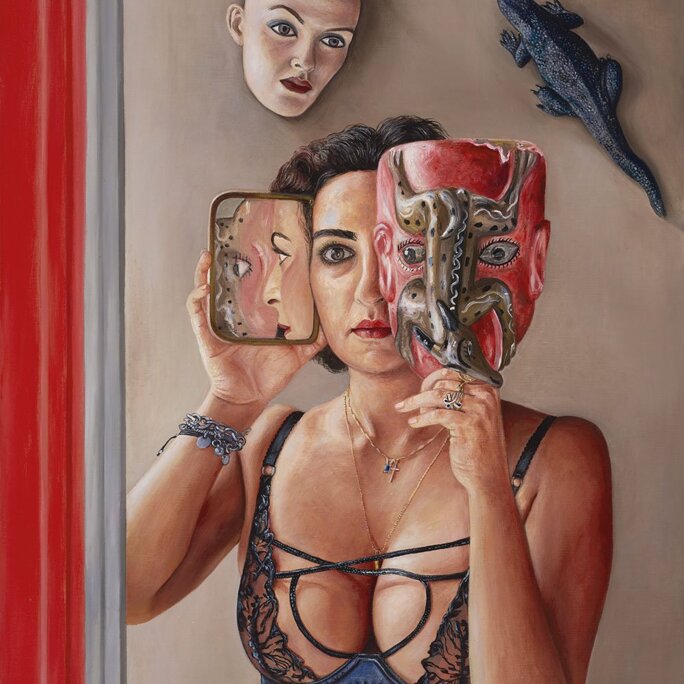

L’exposition monographique de Nazanin Pouyandeh, la première dans une institution publique française – il était temps, cela fait vingt-six ans que l’artiste est installée en France –, se décline en trois espaces qui déterminent trois thématiques dont la première, intitulée « Peindre la peinture » parle de la position du peintre. Dans cette démarche introspective, la peinture devient à la fois le sujet et le médium. L’artiste réinterprète des tableaux iconiques de l’histoire de l’art, attestant de son amour pour la peinture et son plaisir de peindre. Mais la « mimesis séduisante[1] », pour reprendre l’expression employée par Olivier Kaeppelin dans le texte du catalogue qui accompagne l’exposition, n’est qu’un leurre chez elle. Dans ses toiles s’entremêlent des motifs issus de la peinture japonaise, de l’art africain, l’art sacré, l’histoire de l’art occidentale, et même de la bande dessinée. Elle utilise à sa guise et sans hiérarchie aucune, la multitude de sources d’images qui compose une base de données visuelle dans laquelle elle puise. De cette porosité des frontières entre les arts, les époques et les cultures, résulte la construction d’une œuvre érudite. Nazanin Pouyandeh est née en 1981 à Téhéran dans une famille d’intellectuels. Elle grandit en Iran, pays fermé à la circulation des images. Après l’assassinat de son père en 1998, l’écrivain et défenseur des droits de l’homme Mohammad Jafar Pouyandeh, elle s’installe en France, où elle est confrontée cette fois à une profusion des images. Diplômée en 2005 de l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris, elle poursuit ses recherches à l’Université de Paris 1-Sorbonne d’où elle est diplômée en 2007.

Agrandissement : Illustration 3

La découverte de la peinture a, pour elle, quelque chose de très charnel. Si, dans son œuvre, les figures féminines occupent la plupart du temps la première place, l’artiste refuse pour autant d’être catégorisée. « Ce qui me dérange, ce n’est pas qu’on me qualifie de féministe mais je trouve que mon travail est beaucoup plus large que cela[2] » explique-elle. La réduire à une « artiste féministe iranienne » a, en plus, un effet postcolonial, voire raciste. La deuxième thématique parle précisément des femmes à travers la série[3] des Lucrèce. À la Lucrèce romaine, guerrière antique qui, violée, se donne la mort, se superpose de manière métaphorique la figure de Lucrèce Borgia (1480-1519) qui a marqué son époque en étant une importante protectrice des arts et des lettres. Être impactée par une image, c’est littéralement ce qui s’est passé avec l’artiste qui peint Lucrèce de multiples fois avant même de s’en demander la raison. Dans les représentations de Lucrèce, la contradiction et la tension qui se jouent entre une très belle femme et un couteau, entre quelque chose de beau et de violent, semblent fasciner l’artiste.

Agrandissement : Illustration 4

Le tableau « Brune en Lucrèce » (2024) donne à voir une jeune femme alanguie sur un canapé en train de se taillader la gorge – d’où s’écoule déjà un filet de sang – avec le poignard qu’elle tient dans sa main gauche tandis que l’autre main porte à la hauteur de son regard un miroir dans lequel elle s’admire. Le canapé, couvert d’une large étoffe à motifs floraux contrastant avec ceux du coussin vert et de la robe de la jeune femme à moitié dénudée, atteste de son goût oriental pour le décoratif. Juste derrière, sur le mur, sont accrochés plusieurs tableaux reproduisant des « Lucrèce » historiques cette fois, dont celui de la main d’Artemisia Gentileschi (1593-1653), figuré en haut, à droite, l’unique « Lucrèce » peinte par une femme. Celles peintes par Nazanin Pouyandeh prennent pour modèles des femmes contemporaines issues de son entourage. « Si tu ne la regarde pas, elle meurt » dit l’artiste.

Agrandissement : Illustration 5

La série est ainsi comprise comme une métaphore de la beauté ou de l’art à travers le souvenir de Lucrèce Borgia mais aussi de l’œuvre d’art elle-même qui n’existe que dans l’œil de celui qui la voit. Non exposée, non reproduite, elle n’existe pas. Si elle invite le spectateur à regarder, que regarde-t-il vraiment ? À l’automne 2022, le mouvement de protestation « Femme, vie, liberté », déclenché par la mort tragique de Jina Mahsa Amini[4], s’étend à l’ensemble de l’Iran[5]. Nazanin Pouyandeh compare ce mouvement à des actes de performances artistiques, des actes collectifs de beauté pure. L’Iran est encore un pays mythologique qui, chez l’artiste, trouve une résonnance inconsciente dans les rituels des Lucrèce. « Toutes les Lucrèce nous font penser à nos souffrances » dit-elle. Dans cette série, c’est un jeu, une espèce de second degré en permanence. Elles ne sont pas en train de mourir. En arrivant aux Beaux-arts de Paris, dans ses premières peintures, Nazanin Pouyandeh se souvient avoir été impactée inconsciemment par les images de propagande en Iran. L’artiste recherche cet impact dans ses peintures tout en excluant tout message, faisant plutôt référence aux archétypes et à l’inconscient de Jung.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

Il y a quelque chose d’universel dans le travail de Nazanin Pouyandeh qui s’exprime pleinement dans les scènes de songe composant la troisième thématique et le dernier espace de l’exposition. Ces grands formats, grandes scènes de rêve ou de l’inconscient, mélangent réalité et imaginaire, créant une impression de déjà-vu, un étrange familier. L’artiste explore les instincts primitifs de l’être humain en figurant des personnages dont les attitudes alternent entre hiératisme, violence et sensualité. Autant ces derniers et leurs gestes sont exécutés de façon très précise, autant le fond est improvisé au fur et à mesure que l’artiste progresse dans le tableau, à l’image des « Pétroleuses » qui évoquent une scène de guerre, une révolution. L’artiste prend soin de faire figurer un drapeau, entièrement bleu, qui ne correspond à aucun pays. La scène pourrait se passer n’importe où car tout se répète. Le paysage est ici totalement inventé, un décor imaginé de toutes pièces. C’est le cas de la plupart des scènes de songes à l’exception de « Alliance », tableau dans lequel l’artiste fait poser les modèles tels quels dans ce paysage, et de « Zarathoustra », qui figure un véritable paysage nocturne en opposition au « Duel » qui est en revanche un travail d’atelier. L’artiste puise dans toutes les cultures, juxtaposant des motifs hétéroclites issus de tableaux de la Renaissance ou de miniatures persanes. Il ne faut pas chercher de signification à la peinture transgressive de Nazanin Pouyandeh autre que celle du rêve et du fantasme.

Agrandissement : Illustration 9

[1] Olivier Kaeppelin, « Désirer la peinture, jouer », Nazanin Pouyandeh, catalogue de l’exposition éponyme, musée Paul Valéry, Sète, du 14 décembre 2024 au 2 mars 2025 musée Paul Valéry/ Éditions Loubatières, 2024, p. 15.

[2] Sauf mention contraire, les citations sont extraites d’un entretien entre l’artiste et l’auteur.

[3] L’artiste travaille rarement en série.

[4] Sous les coups de matraques de la police des mœurs. Lire Pierre Alonso, « Iran : après la mort de Mahsa Amini, la colère gagne les universités », Libération, 19 septembre 2022, https://www.liberation.fr/international/moyen-orient/iran-apres-la-mort-de-mahsa-amini-la-colere-gagne-les-universites-20220919_EONUIA3YBFEY3OMP2ILWS6ZGPU/

[5] Lire Chowra Makaremi, Femme ! Vie ! Liberté Échos d’un soulèvement révolutionnaire en Iran, La Découverte, Nouveaux Cahiers Libres, 2023, 352 p.

Agrandissement : Illustration 10

« NAZANIN POUYANDEH » - Sous le commissariat de Stéphane Tarroux, Directeur du Musée Paul Valéry. Catalogue de l’exposition, musée Paul Valéry/ Éditions Loubatières, 2024, 112 p.

du 14 décembre 2024 au 2 mars 2025 - Du mardi au dimanche de 10h à 18h.

Musée Paul Valéry

148, rue François Desnoyer 34 200 Sète

Agrandissement : Illustration 11