« Mais c’est là tout mon souhait, tout mon rêve

à jamais : rentrer chez moi, revoir le jour de mon retour[1] ».

Agrandissement : Illustration 1

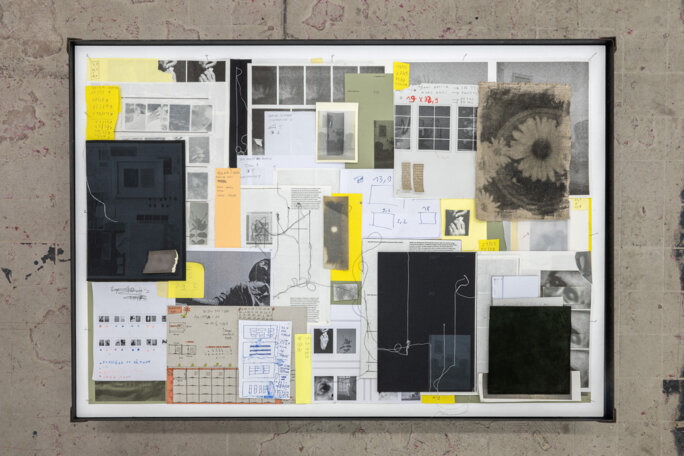

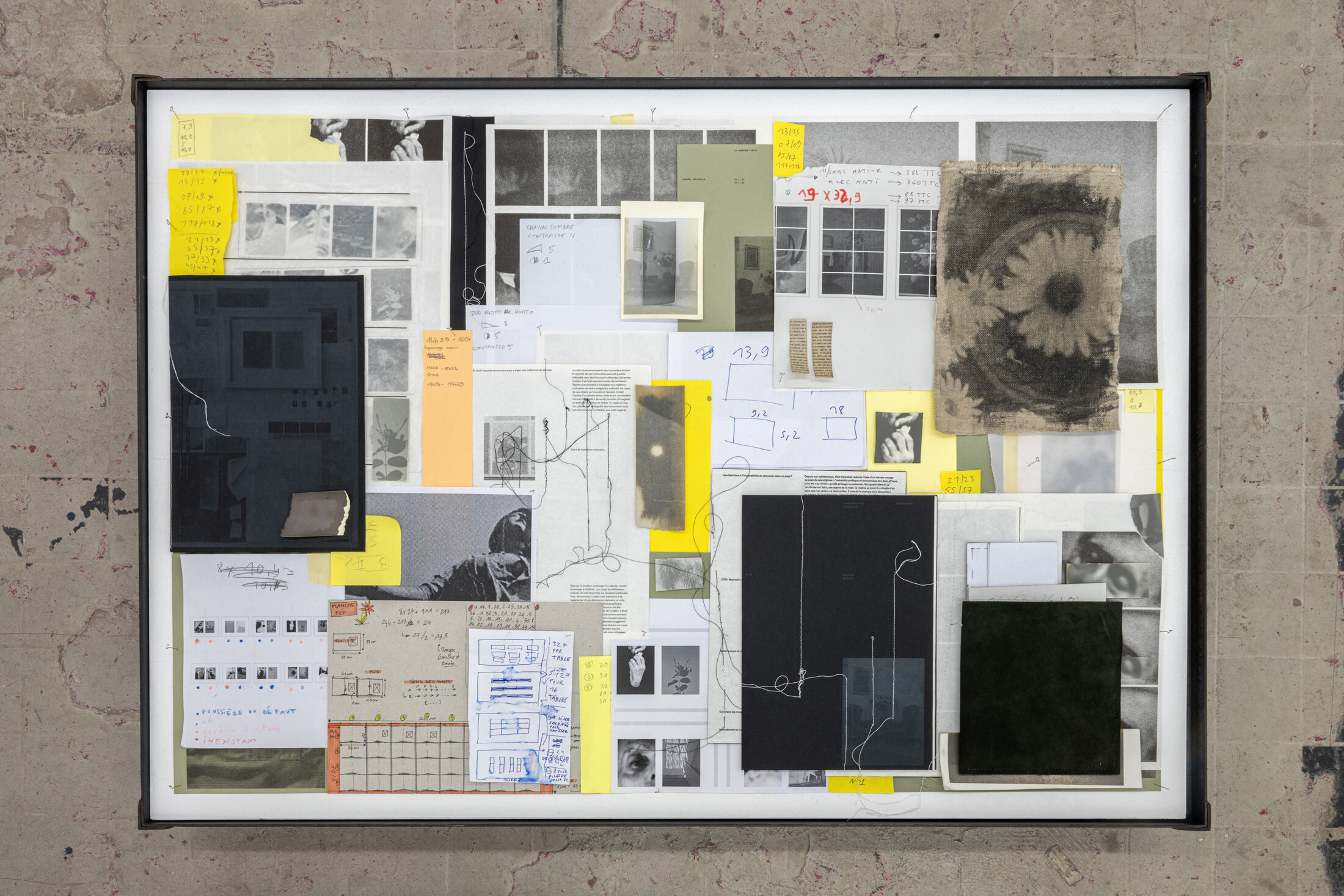

Revenir chez soi est tout à la fois une expérience intime, collective et politique. Le Mucem aborde le fait migratoire, habituellement traité à partir de la question du départ, à travers celle du retour. L’institution marseillaise interroge les différentes formes de retour, qu’il soit réel, empêché, désiré ou réinventé, que ce soit pour des vacances le temps d’un été, ou pour se réinstaller après une vie d’exil. Ces différentes formes varient en fonction des trajectoires migratoires, des générations, des rapports entretenus avec l’espace natal ou d’origine et les politiques étatiques. Si le retour est « ce moment privilégié à la faveur duquel se démasque la vérité[2] », comment faire quand les conditions sont impossibles ? Comment revient-on dans un pays qui a changé ou disparu ? Comment transmet-on ce désir d’être chez soi en situation d’exil ? Construit à partir de l’enquête-collecte « Retours et migrations en Méditerranée[3] », qui articule l’expérience intime du revenir à l’enjeu plus large des circulations humaines en Méditerranée, l’exposition « Revenir. Expériences du retour en Méditerranée » réunit des objets issus des collections du Mucem, des œuvres en provenance de collections publiques, des objets intimes et des documents familiaux, et fait la part belle aux créations d’artistes contemporains dont la pratique entre en résonnance avec leur expérience personnelle de l’exil et du retour. Le revenir exprime un devenir, un horizon, qui trace la géographie de l’appartenance dans ses tentatives possibles ou utopiques.

Agrandissement : Illustration 2

Entre présence et absence, aller et retour

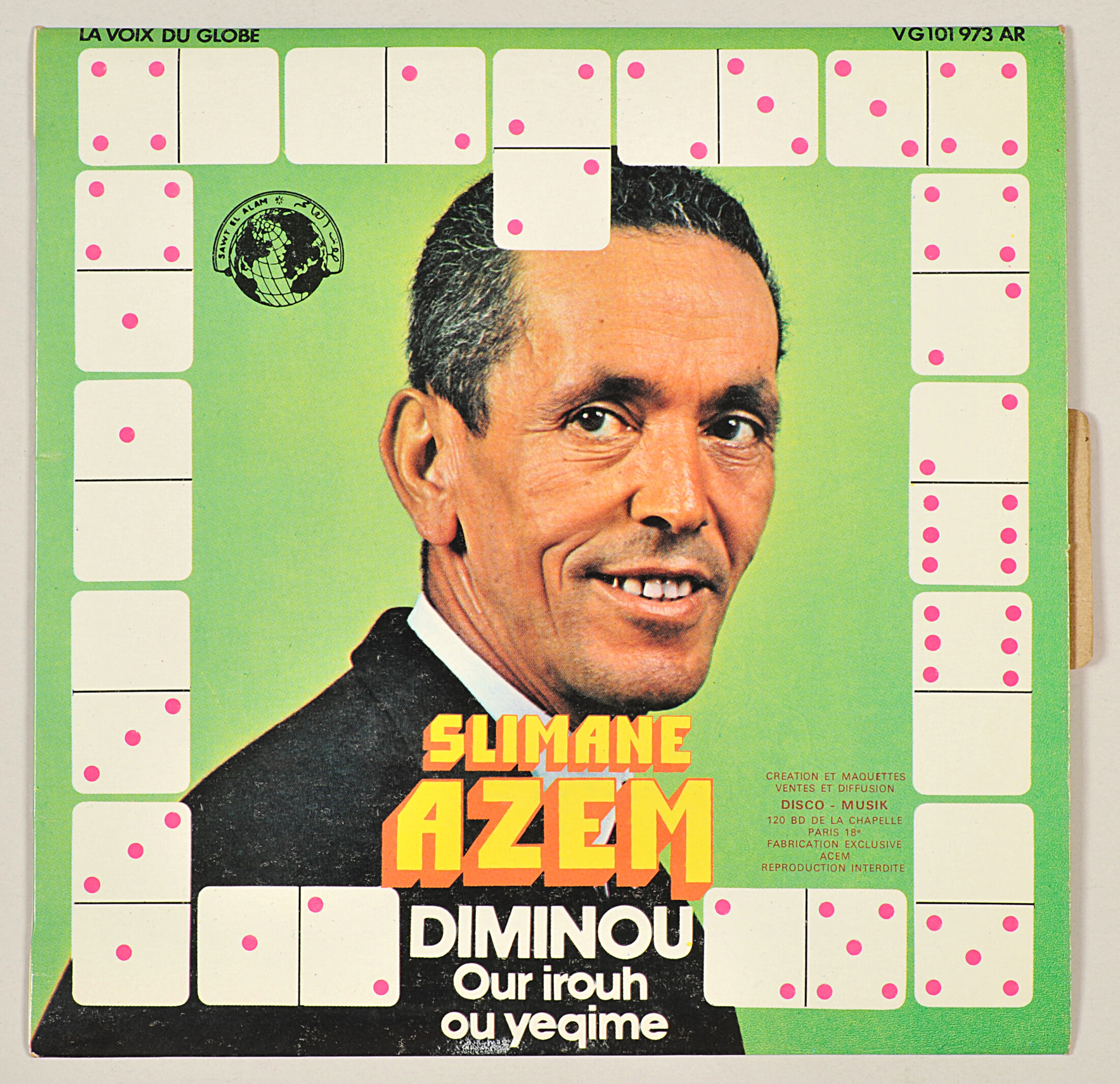

Permettant d’étudier le devenir de situations migratoires qui recouvrent le territoire de la Méditerranée contemporaine, l’expérience du retour fait le récit d’histoires de déracinements, d’enracinements, d’investissement de lieux vécus, perdus, retrouvés, interdits, occupés, ou même disparus. Réinstallation, vacances, tourisme des racines, mobilisation pour le droit au retour ou rapatriement post-mortem, les pratiques du retour sont diverses et toujours complexes. Cependant, elles trouvent toutes leur point d’ancrage dans le fait de quitter le pays d’origine, volontairement ou sous la contrainte, et d’habiter l’exil. Les allers-retours entre les deux rives méditerranéennes témoignent de l'usage de la migration de travail dans la seconde moitié du XXème siècle et de ses évolutions contemporaines. Ces va-et-vient constituent, dans toute leur diversité, un espace transnational dans lequel les migrants et leur descendance circulent librement en fonction des liens qu’ils entretiennent avec leur pays natal ou familial. Le revenir, loin d’être un retour au point de départ, apparait tel un horizon de présences à chaque fois réinventées. « Le mal du pays et la déchirure de l’exil, ainsi que le désir du retour et ses (im)possibles horizons, ont été chantés de part et d’autre de la Méditerranée, accompagnant le quotidien des émigrés tiraillés par ce dilemme, “rester ou s’en aller”, auquel a donné voix Slimane Azem » explique Giulia Fabbiano, co-commissaire de l’exposition, devant la pochette du disque vinyle « Diminou our irouh ou yeqime » que chantait Slimane Azem en 1972. « La sollicitation à revenir adressée à celui qui est parti résonne dans la composition chaâbi de Dahmane El Harrachi, rendue mondialement célèbre à la fin des années quatre-vingt-dix par la reprise festive de Rachid Taha ».

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

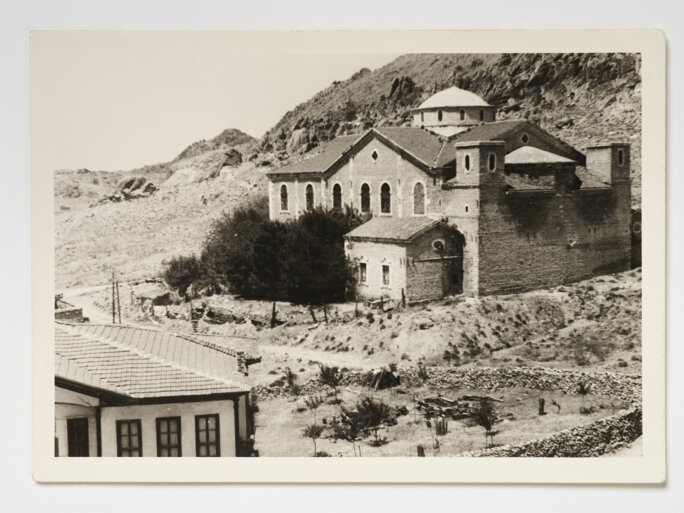

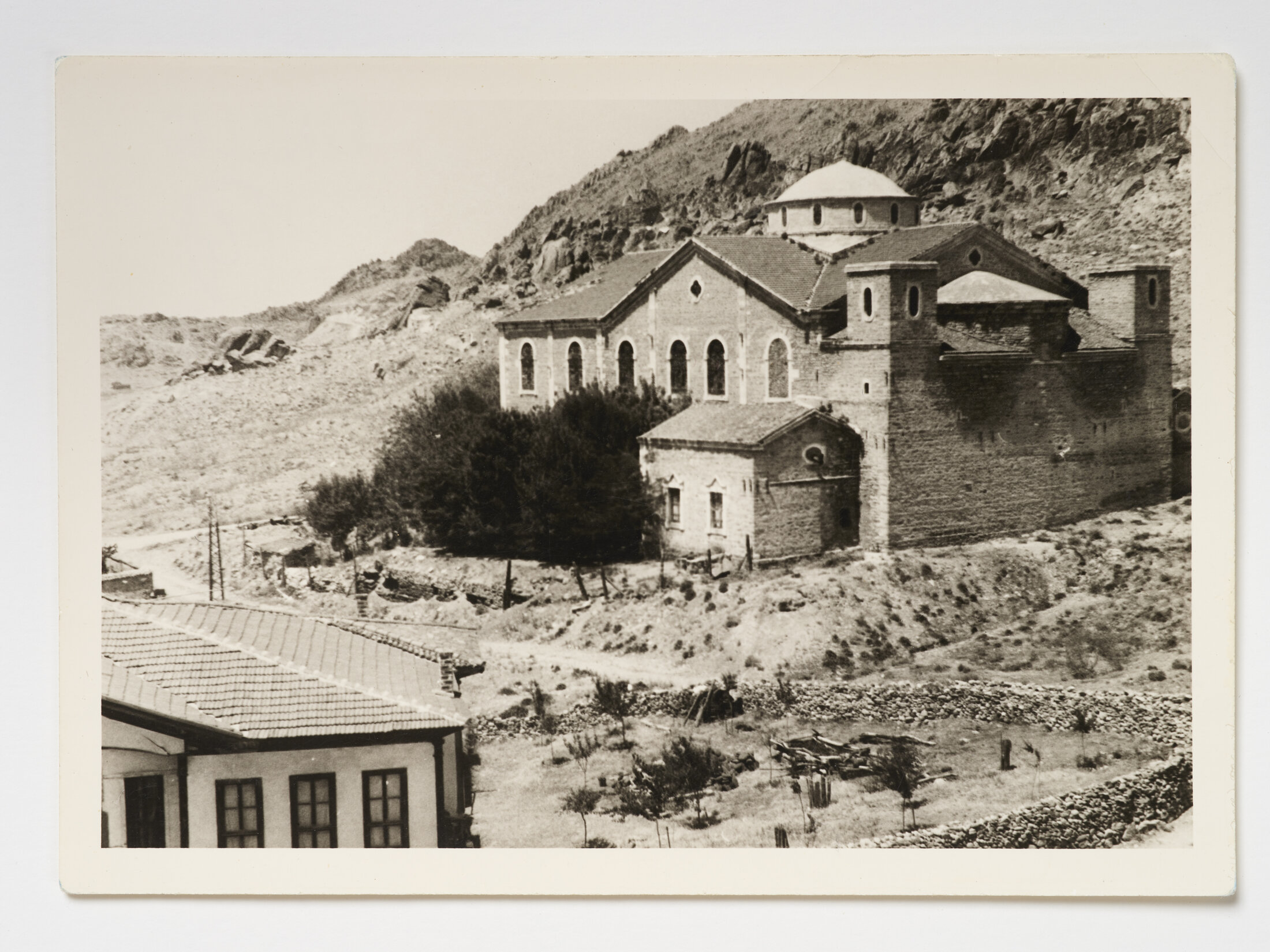

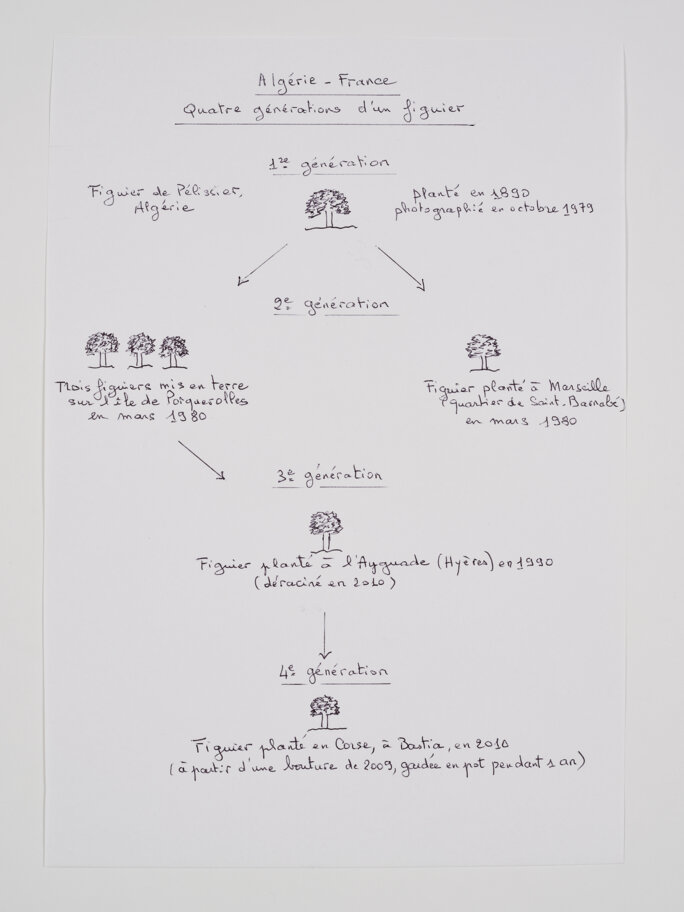

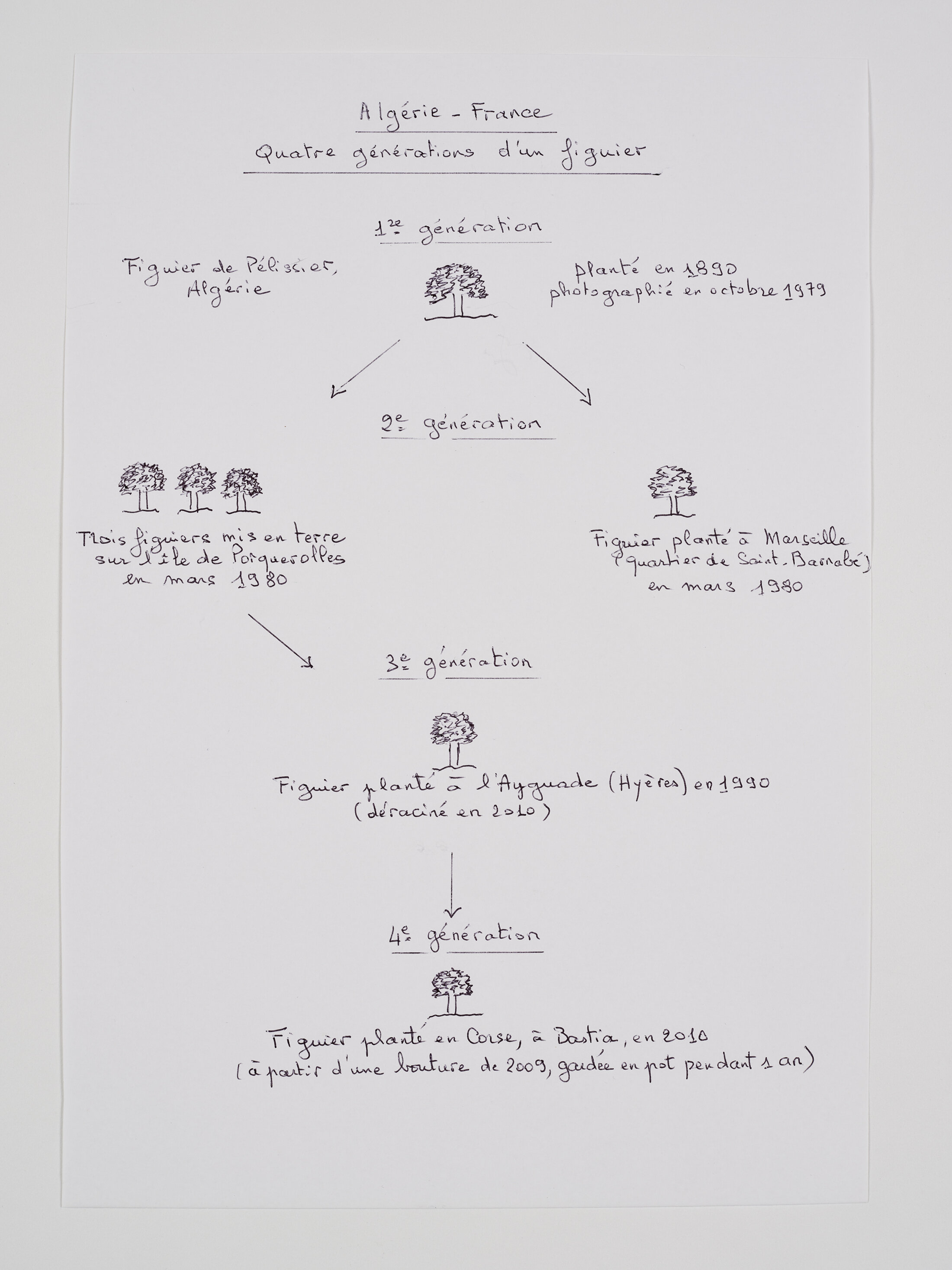

La formule de témoignage « c’était ici que… », apparait la plus adaptée pour illustrer ces situations de retour. Les bouleversements politiques, ou encore une migration très ancienne, ne permettent plus d’envisager le rapport au chez-soi natal ou ancestral autrement que par le biais mémoriel, prenant quelquefois les atours nostalgiques d’un pèlerinage sur les traces d’une histoire perdue, dont les maisons, les écoles, les lieux publics, les lieux de culte, les cimetières, sont autant de stations sur le chemin du passé familial que l’on souhaite revisiter mais aussi transmettre. « Je n’avais jamais eu la pensée d’y retourner » explique Lori Hekimian lors de son voyage familial organisé en Turquie sur les traces de son grand-père arménien, Stepan Derminassian. « Sivri Hissar, un village au pied d’une montagne aride, au cœur de l’Anatolie. Le village du départ forcé, du déracinement, cause de ma naissance à Marseille. Est-ce que ce lieu existait toujours ? Essayer de retisser le fil, aller sentir son air, ses odeurs, reconnaître les arbres, dire qu’on était chez nous. Un panneau de signalisation d’autoroute bleu indique “SIVRIHISAR”. Cognassiers, vignes, maisons carrées, et l’église majestueuse, comme principal témoin ». En 1979, soit dix-sept ans après l’indépendance de l’Algérie, Élisabeth Pujol engage un voyage de retour dans la région de sa naissance où terre, pays et patrie ont été dissociés. « On avance sur des traces, avec des souvenirs émoussés. Je voulais arpenter des chemins où s’étaient dressées des barrières. Fouler la terre une fois encore. Et retrouver un figuier majestueux, presque centenaire » écrit-elle. « La remarquable généalogie de ce figuier planté en Algérie et de sa lignée en France, représentée ici par des photographies, souligne le lien symbolique rétabli entre deux terres, au-delà des hostilités qui les ont éloignées ».

Agrandissement : Illustration 6

Résister, vivre et mourir

L’interdiction, l’impossible retour chez soi, pas même l’autorisation de visiter des proches, constitue la réalité de ceux dont l’existence est menacée par des régimes totalitaires ou dictatoriaux. Quand la frontière est infranchissable, quand les territoires sont occupés, le désir de présence s’exprime différemment, sur le web notamment, dans la lutte quotidienne en exil. La militance autorise en effet les possibles. Elle devient alors une pratique de fabrication d’avenirs (« à venir »). La création artistique s’impose elle comme un acte de résistance, à l’image des clefs de verre de l’artiste franco-palestinien Taysir Batniji, copies exactes des celles qui figurent sur son trousseau de Gaza. Fragiles et inopérantes, elles font référence à la Nakba[4], l’exode palestinien de 1948, et sont désormais la métaphore d’un retour impossible. « Aujourd’hui, tous les lieux dont ces clés ouvraient les portes – ma maison familiale et mon atelier dans le quartier Shujaiya, mon appartement à Al-Rimal, mon ancienne salle de classe à l’université Al-Aqsa, l’agence de graphisme créée avec un ami dans le quartier Al-Nasser – ont été réduits en poussière. Partis en fumée dans l’opération de destruction massive menée par l’armée israélienne sur ma terre natale depuis le 7 octobre 2023. Ces clés en verre, qui portaient autrefois le fragile espoir d’un retour, ne sont plus que le présage de leur inévitable fracture » explique-t-il. La table-atelier de l’artiste Ariella Aïsha Azoulay présente en son centre une carte du quartier des artisans dans la basse casbah d’Alger, tracée en 1902 par Paul Eudel, gravée et retracée avec des bijoux et des objets d’orfèvrerie maghrébins récupérés et recréés. « Je ne suis jamais partie de l’Algérie, et pourtant j’y reviens, sans que je puisse (encore) m’y rendre physiquement » explique l’artiste. « La résistance des bijoux faits par mes ancêtres a été trahie par l’histoire coloniale. Le dictionnaire réduit les bijoux aux “objets de parure précieux par la matière ou le travail”, et ainsi continue à effacer les rôles que leur fabrication aussi bien que leurs usages remplissaient dans le monde juif musulman. Le quartier où ils étaient fabriqués, désormais enterré sous la place des Martyrs à Alger, est ici recomposé à partir des bijoux qui nous inspirent à continuer à en fabriquer, tout en racontant d’autres histoires ».

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

Revenir, c’est aussi, dans certains cas, s’opposer à l’ordre établi en adoptant un mode contestataire non violent. Défier l’interdiction pour établir un rappel à la mémoire collective et donner un horizon de vie aux générations suivantes. Avant la guerre de 1947-1949 menée par l’État d’Israël, les villages d’Iqrith et de Kafr Bir’em, situés en haute-Galilée, étaient de confession chrétienne. En octobre 1948, les habitants ont été déplacés de force dans les environs. Après la destruction des deux sites, respectivement en 1951 et en 1953, les anciens habitants n’ont pas cessé d’investir les ruines, en faisant des camps de vacances à destination des jeunes générations, organisant des célébrations religieuses, des enterrements, mais aussi des projets architecturaux de reconstruction et de culture des terres agricoles tels des oliveraies et des vignobles. Ces initiatives collectives permettent encore aujourd’hui de détourner l’interdiction du retour.

Agrandissement : Illustration 9

En choisissant d’aborder la question du retour, l’exposition « Revenir. Expériences de retour en Méditerranée » pose un regard original sur les migrations en Méditerranée. « Il a été frappant pour nous de constater, au fil de nos recherches, à quel point le revenir dans toutes ses expressions constituait un vaste espace des possibles, entre enjeu mémoriel et ‘à venir’, partagé par toutes et tous, un sentiment collectif puissant en Méditerranée »expliquent Giulia Fabbiano et Camille Faucourt, les commissaires de l’exposition qui réussissent le tour de force de donner voix et corps au sein d’une exposition muséale à ces vies ordinaires rencontrées au cours de leurs recherches préparatoires. De nombreux textes, écrits par les artistes et les particuliers, jalonnent le parcours au point d’en former le véritable fil conducteur. Ces narrations libres, à la fois intimes et singulières, convoquent des images, des émotions et des mots qui, s’ils sont universels, n’en sont pas moins gravés dans la mémoire de ceux qui vivent en exil, comme en témoignent les mots de l’artiste et écrivain franco-libanais Sabyl Ghoussoub à propos de l’œuvre photographique « Le Rocher » réalisée avec la photographe libanaise Tanya Traboulsi : « J’observe ce rocher haut de vingt mètres, peut-être trente, peut-être quarante, où j’hésitais adolescent à sauter ou plonger. Je regarde la mer mais aussi l’horizon, je me demande ce qui différencie ce lieu des Calanques, d’un littoral grec ou sicilien, ce sont les mêmes nuances de bleu, la même eau, mais pourtant là, j’aimerais vivre et mourir ».

Agrandissement : Illustration 10

[1] Homère, L’Odyssée, trad. Emmanuel Lascoux, Paris, P.O.L, 2021.

[2] Abdelmalek Sayad, L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, Paris, Raisons d’agir, 2006, p. 184.

[3] Cinq équipes interdisciplinaires de chercheurs ont travaillé sur des terrains en France, en Italie, en Macédoine du Nord, en Grèce, en Galilée et en Cisjordanie.

[4] Sept-cent-mille personnes ont été déplacées, parties avec leurs clefs comme la promesse d’un retour de plus en plus incertain.

Agrandissement : Illustration 11

« REVENIR. EXPÉRIENCES DU RETOUR EN MÉDITERRANÉE » - Commissariat : Giulia Fabbiano, maîtresse de conférences IDEAS, AMU, et Camille Faucourt, conservatrice en charge du pôle Mobilités et métissages, Mucem. Scénographie : Claudine Bertomeu. Catalogue d'exposition éponyme, dirigé par Giulia Fabbiano et Camille Faucourt. Avec les contributions de Dunia Al Dahan, Ariella Aïsha Azoulay, Benji Boyadjian, Adélie Chevée, Aude Fanlo, Sabyl Ghoussoub, Guillaume Javourez, Adoram Schneidleder, Liuba Scudieri, Pierre Sintès et Marion Slitine. Coédition Anamosa / éditions du Mucem.

Jusqu'au 16 mars 2025 - Tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h.

Mucem

7, promenade Robert Laffont 13 002 Marseille

Agrandissement : Illustration 12