Agrandissement : Illustration 1

Alors que notre quotidien est abreuvé d’effets spéciaux et de stimulations visuelles, que nos smartphones sont devenus des assistants personnels à la faveur de leur intelligence artificielle, que celle-ci s’immisce dans nos véhicules et au-delà, le musée de l’Image d’Épinal invite de manière inédite à un voyage sensible conduisant à la découverte de la magie des amusements optiques de papier produits par les imageries populaires aux XVIIIe et XIXe siècles. Vues d’optique, feux pyriques, ombromanie, anamorphoses, phénakistiscopes, devinettes d’Épinal, les jeux et illusions d’optique d’avant l’invention du cinéma sont rassemblés sous le vocable d’« art trompeur[1] ». Usant d’artifices pour mieux se jouer du regard, ils brouillent la frontière entre réel et imaginaire, engendrant des effets étonnants, magiques.

Agrandissement : Illustration 2

Depuis la Renaissance déjà, les instruments d’optique ne sont plus l’apanage des scientifiques et des savants mais trouvent désormais leur place dans les cabinets de curiosités. Avec les progrès techniques et les évolutions de la société, les récréations optiques s’étendent progressivement à tous les milieux. Cette démocratisation passe en grande partie par l’imagerie populaire, considérée comme le premier média de masse en Occident, à la faveur de l’industrialisation croissante qui assure sa diffusion, s’appropriant les différents principes optiques pour en proposer des versions de papier accessibles au plus grand nombre à la faveur de son prix très peu élevé et diffusé jusque dans les campagnes grâce au système de colportage. Jusque tard dans le XIXe siècle, les feuilles imprimées étaient le seul moyen d’accès à l’image dans certains milieux sociaux.

Agrandissement : Illustration 3

Le monde en perspective

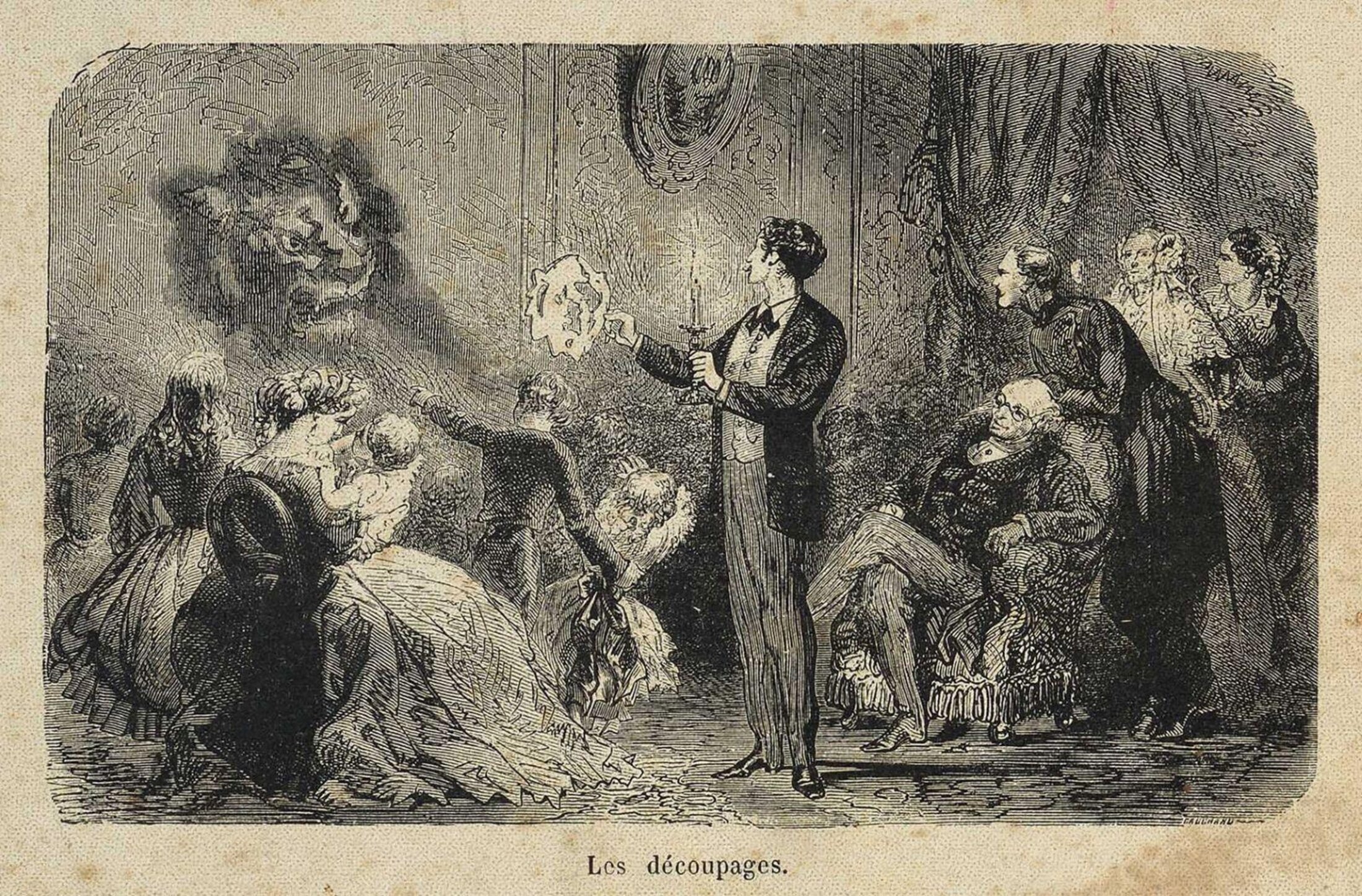

Le parcours de l’exposition se veut historique et sensible. Il s’ouvre sur l’abondante production des vues d’optique des imageries parisiennes de la rue Saint-Jacques au XVIIIe siècle. Ces gravures, issues de recherches sur la perspective et l’optique, offrent une vision du monde en perspective via des appareils à lentille et à miroir : les zograscopes et les boites d’optique. Si ces derniers restent l’apanage des milieux aisés, les colporteurs sillonnent les villes et les campagnes accompagnés de cette boite dans laquelle se trouvent des estampes apparaissant comme en relief. Ces vues d’optique figurent pour l’essentiel des sujets topographiques, proposant un voyage sur les canaux de Venise, au palais du roi à Versailles ou encore au pied des pyramides dans la lointaine Égypte, aux curieux qui, moyennant une piécette, pouvaient coller leur œil sur la lentille.

Agrandissement : Illustration 4

Si le dispositif du zograscope apparait en Angleterre autour de 1750, ce sont les éditeurs parisiens qui inventent le terme « vue d’optique » quelques années plus tard, éditant des estampes spécifiquement à cet usage. La production de vues d’optique est pléthorique. Leur succès dépasse les frontières de l’Europe. Certaines, imprimées à des milliers d’exemplaires sur plusieurs décennies, se retrouvent en Amérique et en Asie. Plusieurs sont retravaillées pour offrir un effet nocturne ou diurne. Collées sur du carton et, pour certaines, perforées de centaines de trous réalisés au poinçon, les fenêtres patiemment évidées, elles sont rétroéclairées à l’aide de bougies, offrant un effet fascinant de fête ou d’incendie.

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Précédant l’apparition des vues d’optique, les « théâtres perceptifs » ont connu un franc succès. Ces divertissements sur papier se composent de six à huit gravures coloriées et découpées, placées à intervalles réguliers dans une boite pour former une saynète à plusieurs plans à la manière d’un décor de théâtre. L’effet de profondeur est parfois accentué par une lentille grossissante et un miroir, exactement comme les vues optiques. Cette production est l’exclusivité de l’éditeur Martin Engelbrecht, à Augsbourg en Allemagne, entre 1720 et 1770. Vendues non découpées, ces gravures ne peuvent être acquises que par les plus aisés. Des jouets de papier pour enfants nommés « optiques » vont prolonger ces théâtres perceptifs mais sans miroir ni lentilles, en les popularisant dans toute l’Europe au XIXe siècle.

Agrandissement : Illustration 7

D’ombre et de lumière

Les éditions des imageries de l’Est de la France dominent le marché de l’image populaire dans la seconde moitié du XIXe siècle. En s’inspirant parfois des images parisiennes précurseuses, elles vont faire entrer dans les foyers les plus modestes des divertissements magiques, qu’il s’agisse de spectacles, d’inventions scientifiques ou de jouets optiques. Les enfants, désormais publics à part entière, sont les premiers consommateurs des planches à découper, à animer ou à observer, participant à la vulgarisation des sciences en s’inscrivant dans le mouvement d’éducation populaire du XIXe siècle où la connaissance passe par l’expérimentation.

Agrandissement : Illustration 8

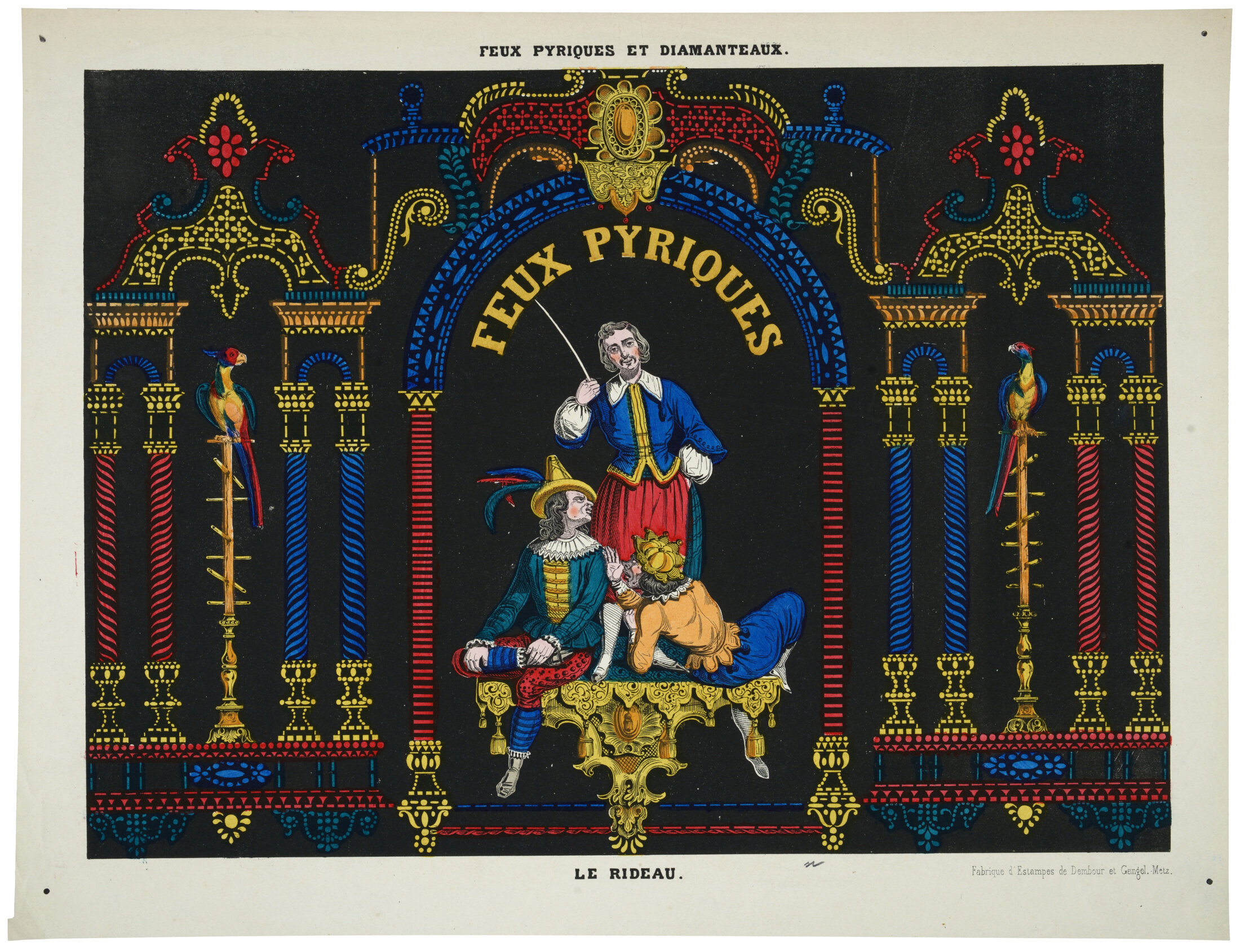

Le succès des théâtres d’ombre inspire aux imageries des versions miniatures à usage domestique. Des silhouettes en papier à découper sont manipulées entre une lumière et un petit théâtre translucide. Des « feux pyriques » ou « arabesques » sont proposés en première partie des pièces d’ombre. Le public, placé dans l’obscurité, assiste au scintillement des lumières de l’autre côté d’un écran de papier. Ces spectacles sont déclinés en jouets, d’abord en Allemagne, puis en France où sont commercialisées des planches de « Feux pyriques et diamanteaux » à huiler, perforer et animer.

Agrandissement : Illustration 9

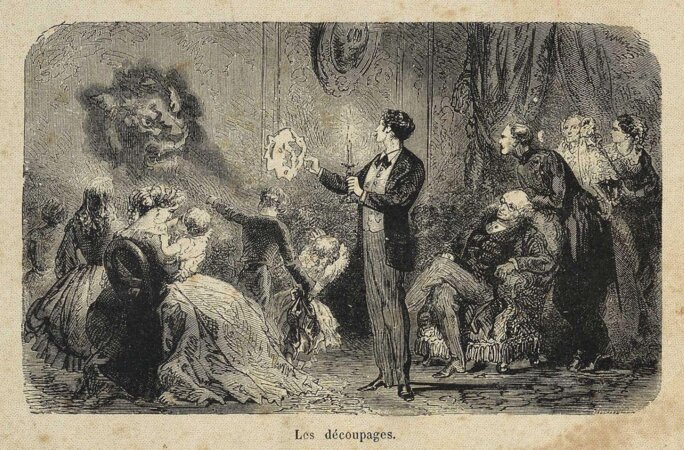

Si le terme « ombromanie » est récent, l’art de créer des formes en plaçant ses mains entre une source lumineuse et un mur est sans doute aussi ancien que le théâtre d’ombre. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, des manuels et des estampes bon marché fournissent des exemples de figures à réaliser en famille ou entre amis. Variantes des ombres chinoises, les « découpures » sont des silhouettes ajourées en papier, placées entre une source lumineuse et un mur. Aussi appelées « cartes découpées », elles sont à la mode en France au XIXe siècle.

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11

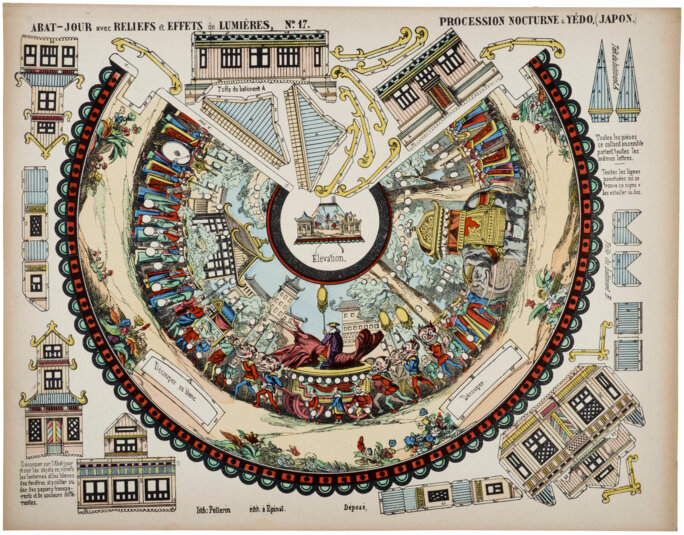

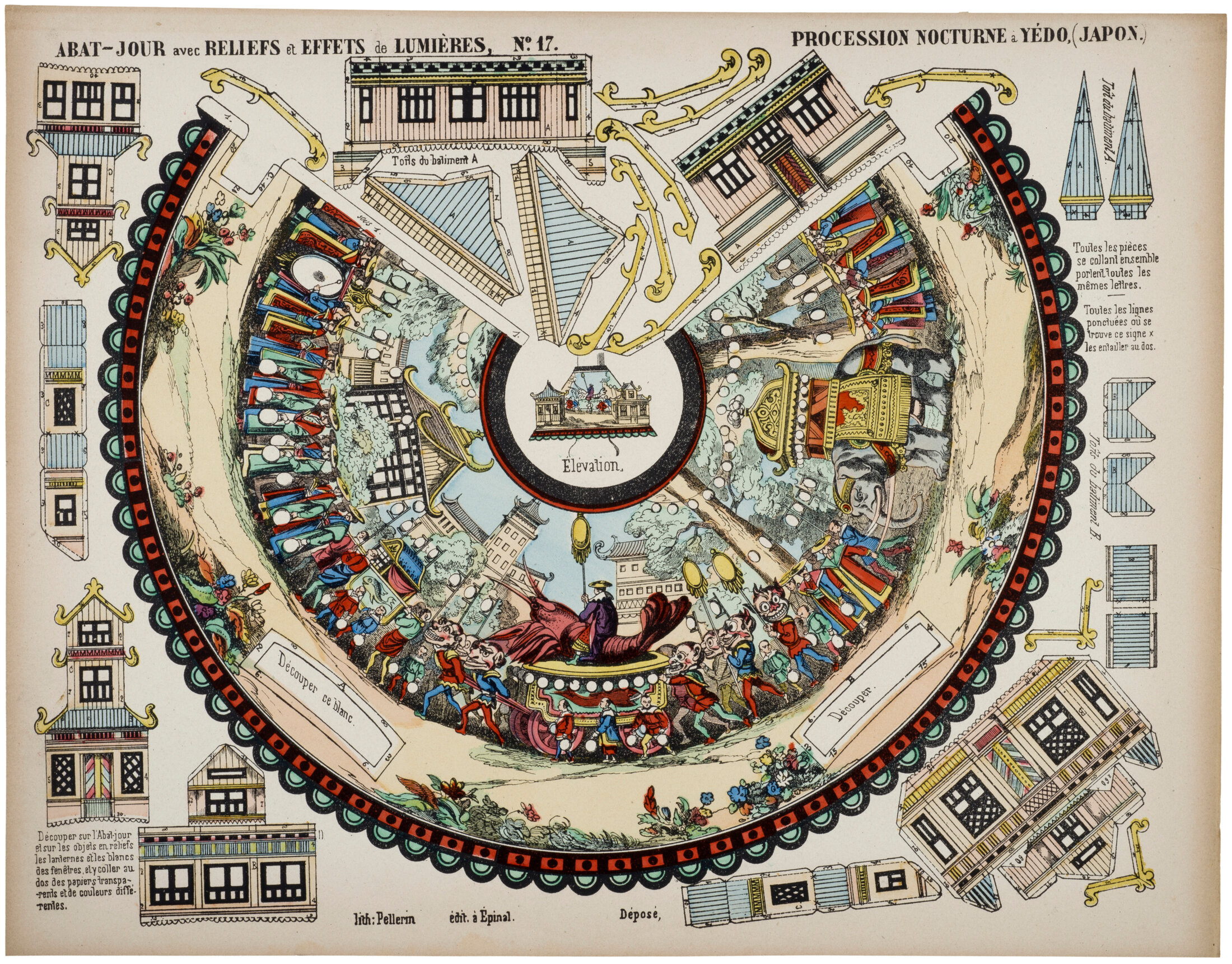

À partir de 1840, les lanternes jouets, dérivées des lanternes magiques[2] réservées à une élite, étendent le cercle de projection domestique. Les plaques de verres de lanterne magique et les feuilles d’imagerie partagent un répertoire semblable et sont utilisées aux mêmes fins de divertissement et d’édification. Pellerin[3] commercialise des abat-jours « avec effets de lumière » pour lampe à pétrole à partir de 1874. Certains sont divertissants tandis que d’autres ont une portée pédagogique déployant histoire monumentale de la France, événements marquants et merveilles du monde.

Agrandissement : Illustration 12

Un monde magique fait d’illusion et d’ambiguïté

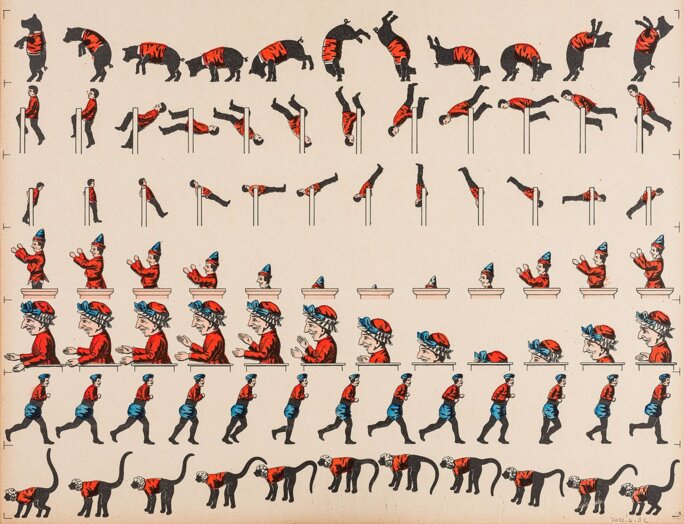

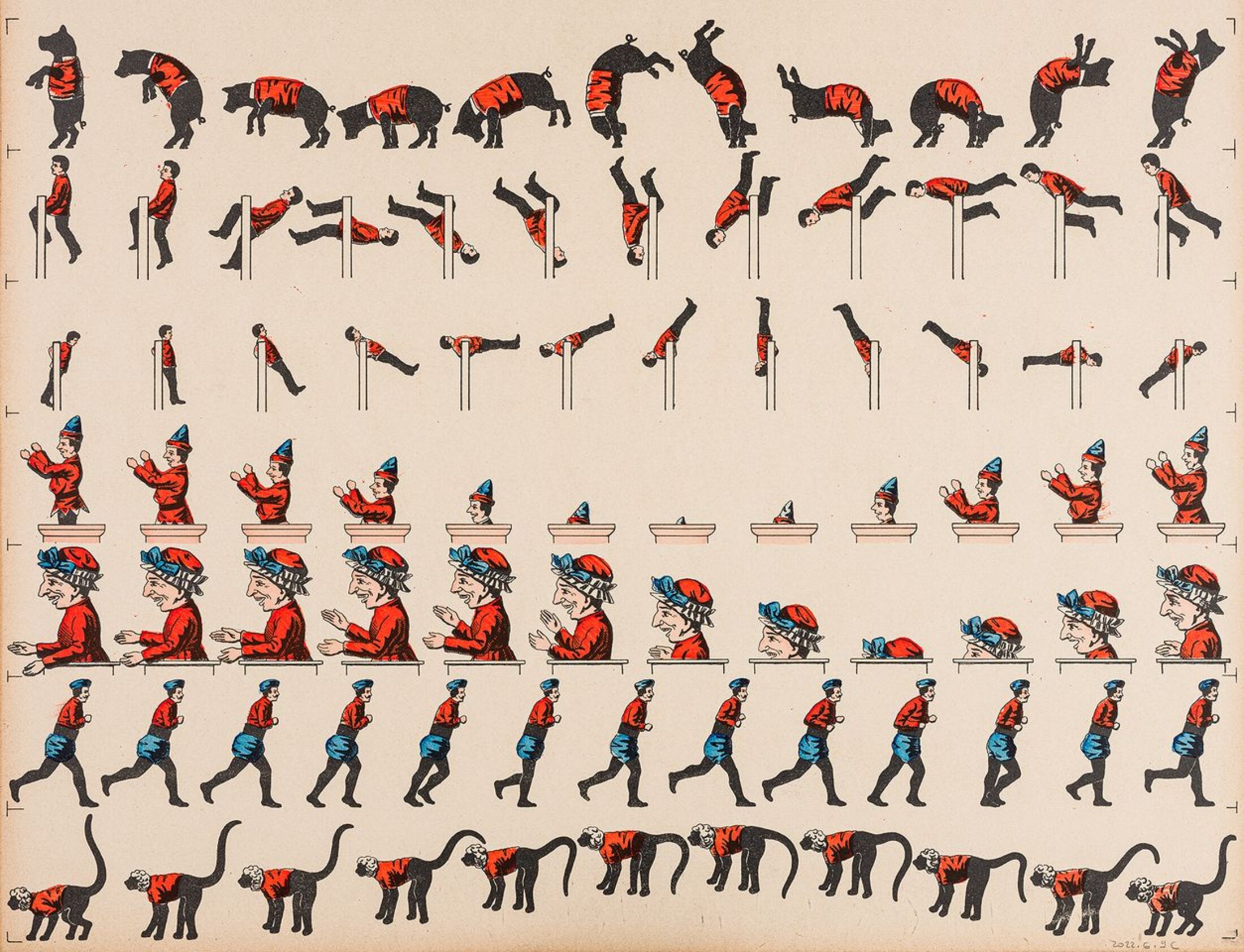

L’invention du disque stroboscopique[4] en 1832 donne l’illusion de figures mouvantes. Les effets d’animation, inédits pour l’époque, fascinent. Issus de recherches scientifiques, des appareils aux noms étranges, phénakistiscope, zootrope et autre praxinoscope, voient le jour au XIXe siècle. Ils permettent d’animer des images à partir d’une succession de plans fixes. Les Imageries de l’Est vont mettre à la disposition du plus grand nombre des versions bon marché à monter soi-même.

Agrandissement : Illustration 13

Apparu en 1834, Le Lebensrad zootrope reprend le principe optique des disques stroboscopiques. Commercialisé par l’imagerie de Wissembourg en Allemagne, il se compose d’un tambour dans lequel est placée une bande de multiples images, et dont le pourtour est percé de fentes que l’on fait tourner afin d’observer l’animation de ladite bande. Dépourvu de miroir et autorisant la vue de l’animation à plusieurs personnes en même temps, il est rapidement décliné en jouet domestique. L’exposition propose aussi la réunion inédite des disques aujourd’hui rarissimes d’ékonoscope édités à partir de 1868 par Pellerin pour se singulariser sur ce marché.

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

Les anamorphoses et les images doubles, dont l’origine remonte à la Renaissance, font parties des images ambigües. Elles sont éditées en nombre à la fin du XIXe siècle. Déformées, les anamorphoses multiplient les niveaux de lecture. Elles sont souvent utilisées pour évoquer la précarité et le caractère illusoire de la vie. Les anamorphoses catoptriques[5] s’imposent dès le XVIIe siècle. On retrouve les justes proportions du motif, étiré sur une grille en arc de cercle, lorsqu’il est reflété dans un miroir cylindrique posé en son centre. Les devinettes d’Épinal recourent à diverses techniques d’ambigüité.

Agrandissement : Illustration 16

Entre trompe-l’œil, illusions d’optique et autres jeux de lumière, l’exposition propose une traversée dans l’histoire des jeux d’optique depuis la Renaissance jusqu’au début du siècle dernier. Il faut s’affranchir de toutes les technologies qui nous entourent pour revenir à cette forme qui constituait à l’époque un divertissement révolutionnaire. En réalité, les illusions ne nous trompent pas. Elles révèlent plutôt la complexité du monde et la sophistication de notre perception. À Épinal, les jeux et illusions d’optique qui définissent l’art trompeur n’ont rien perdu de leur charme, leur magie, leur poésie.

Agrandissement : Illustration 17

[1] Terme forgé au XVIIe siècle, avec l’invention de la première lanterne de projection.

[2] Appareil permettant pour la première fois de projeter des images et de les agrandir, mis au point au XVIIe siècle.

[3] Du nom du fondateur de l’imagerie d’Épinal, Jean-Claude Pellerin, à la fin du XVIIIe siècle.

[4] Phénomène visuel où une série d'images statiques est perçue comme un mouvement continu par le cerveau.

[5] Relatif à la réflexion de la lumière. Dans le cas des anamorphoses catoptriques, cela induit des miroirs.

Agrandissement : Illustration 18

PLEIN LA VUE ! Jeux & illusions d'optique dans l'imagerie populaire - Commissariat général et scientifique : Jennifer Heim, chargée des collections au musée de l'Image. commissariat associé : Johanna Daniel, chargée d'études et de recherche à l'Institut national d'histoire de l'art

Jusqu'au 7 janvier 2024, tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h sauf le lundi de 14h à 18h (juillet, août), tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, fermé le lundi matin, ouverture à 10h les dimanches et jours fériés (le reste de l'année).

Musée de l'Image d'Épinal

42, quai de Dogneville

88 000 Épinal

Agrandissement : Illustration 19