Agrandissement : Illustration 1

La pratique de Carla Adra (née en 1993 à Toronto, vit et travaille à Paris) se distingue par son engagement éthique et son refus des hiérarchies traditionnelles dans l’art. Elle travaille régulièrement avec les témoignages qu’elle récolte, élaborant des dispositifs pour accueillir ces paroles trop souvent laissées pour compte. L’artiste fait de la forme performative un outil pour réinventer des manières d'être ensemble et des modes de transmission. Elle place ainsi au cœur de son travail les récits de soi et l’expérience de la réciprocité, souvent nourris par des recherches en psychanalyse, anthropologie et pédagogies alternatives. À l’Espal, scène nationale du Mans, dans le cadre du programme national CURA[1], elle propose une exploration audacieuse et radicale de la figure maternelle, déconstruisant les stéréotypes qui lui sont liés dans une exposition intitulée « MAMANS ». Cette démarche s’inscrit dans une réflexion plus large sur les transmissions intergénérationnelles et les dynamiques de pouvoir dans une société patriarcale. D’emblée, le visiteur est confronté à une proposition qui bouscule les conventions. « MAMANS » ne célèbre pas la maternité dans son acception normative, mais explore « notre relation à la mère et ce qu’elle nous transmet » dans un cadre social où les rapports de pouvoir genrés restent prégnants. À travers des duos mères-filles, Carla Adra recompose le terme « maman » en s’appuyant sur des récits personnels, intimes, parfois douloureux, qui viennent fissurer l’image monolithique de la mère idéalisée. Cette démarche, qui s’inscrit dans la continuité de ses recherches en anthropologie et psychanalyse, transcende le particulier pour toucher à l’universel.

Agrandissement : Illustration 2

Le projet repose sur une méthodologie participative, une constante dans la pratique de Carla Adra. En collaborant avec quatre duos mères-filles, à travers un workshop qu’elle anime avec sa propre mère, l’artiste collecte des récits personnels pour tisser une narration collective qui défie les représentations normatives de la maternité. Cette démarche rappelle ses projets antérieurs, comme « Fleurs de Peurs » ou « Paroles chaudes », dans lesquelles elle donne voix à des paroles souvent marginalisées, ici celles des mères et de leurs filles, pour explorer des expériences intimes et leurs résonances sociales. L’exposition ne cherche pas à glorifier la maternité, mais à en révéler les complexités, les tensions et les héritages, notamment dans un contexte patriarcal où les rôles féminins sont souvent figés.

Agrandissement : Illustration 3

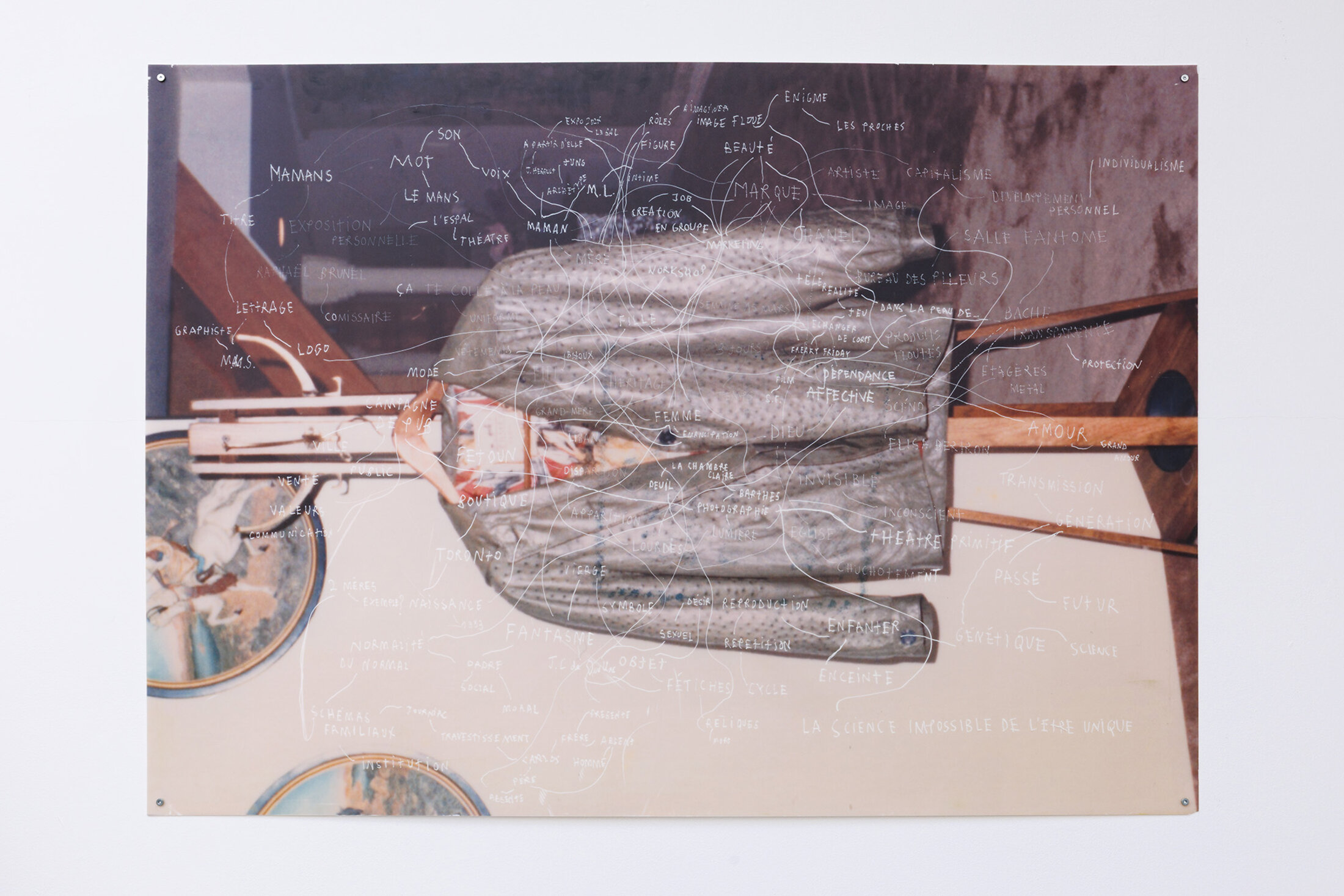

Elle se présente comme un « showroom » dans lequel les témoignages des participantes sont mis en lumière, offrant une expérience immersive qui invite le public à repenser la maternité non pas comme une célébration univoque, mais comme un espace de questionnement politique et social. Cette approche subversive, qualifiée de « cheval de Troie » par l’artiste, dissimule une ambition critique sous une apparence accessible, presque domestique. La notion de « showroom » est une métaphore astucieuse qui évoque à la fois la mise en scène consumériste et une forme de réappropriation ironique. Elle suggère en effet une mise en scène qui emprunte aux codes du commerce ou de la publicité, détournant ces esthétiques pour questionner la manière dont la maternité est « vendue » ou idéalisée dans la culture populaire. L’artiste va jusqu’à travailler avec une graphiste pour inventer un logo à partir du mot maman, décidemment trop gentil, qui serait, Le Mans oblige, dans l’esprit de celui d’une marque de voiture. Mais cette question du « showroom » va plus loin encore dans l’intimité de Carla Adra puisque les photographies sur plexiglas exposées représentent les vêtements confectionnés par sa grand-mère qui a tenté de lancer sa propre marque. Les photographies ont été agrandies afin que les habits apparaissent grandeur nature. Les œuvres, presque toutes agrémentées d’une extension textile, fonctionnent dans un rapport au deuil et à la renaissance, les images de vêtements manifestant l’absente. Car les filles parlent de leur mère et de leurs filles, mettant en place une généalogie matrilinéaire. Les témoignages des participantes ont donné lieu à l’écriture de textes à l’issu du workshop, qu’elles ont lu face caméra. Les vidéos sont présentées sur un grand écran derrière un pupitre. « J’ai cassé la répétition. J’ai une profession, celle d’infirmière » dit, bouleversante, celle qui aurait dû faire comme toutes les femmes de la famille avant elle, rester au foyer et qui a réussi à s’émanciper. « Maman guerrière dans l’adversité » lâche plus tard une voix d’enfant. Ces textes sont autant de fragments narratifs qui oscillent entre la confession, la révolte et la tendresse. Les voix de ces femmes, mère et filles, filmées comme des madones laïques, des vierges à l’enfant dont l’enfant ne serait que fille, rappellent que la maternité n’est pas un état figé, mais un processus vivant, traversé de contradictions. Certaines œuvres sont capables de révéler les « fissures du réel », ici des injonctions sociales, des attentes culturelles et des silences imposés aux mères et à leurs filles.

Agrandissement : Illustration 4

La scénographie mérite une attention particulière, tant elle incarne la tension entre l’intime et le collectif. L’espace de L’Espal, avec ses lignes modernes et son atmosphère presque clinique, devient le théâtre d’une mise en scène qui refuse la spectacularisation. Les installations, mêlant objets, vidéos et traces textuelles, s’organisent comme un archipel de récits, où chaque élément semble à la fois autonome et interconnecté. Cette fragmentation, loin d’être un obstacle, invite le spectateur à recomposer mentalement les histoires, à la manière d’un puzzle affectif. Ce dispositif implique le spectateur dans un travail de co-construction du sens. L'artiste excelle à faire du visiteur un témoin actif, presque un complice. La performance réalisée lors de la Journée de la Pensée Joyeuse, le 24 mai 2025, par l’artiste Rebecca Guillet, restera l’un des temps forts de l’exposition. Cette activation performative, sorte de prolongation, incarne l’approche multidisciplinaire de Carla Adra. Le corps y devient un vecteur de transmission et de subversion. Écrite à partir du workshop et du slogan « Of course Le Mans », omniprésent dans la ville, le texte, incisif et drôle, est asséné comme un discours de meeting politique.

Agrandissement : Illustration 5

Véritable « cheval de Troie » artistique, dissimulant sous une apparente douceur une charge subversive d’une rare puissance, « MAMANS » réussit à déconstruire la figure maternelle. En s’appuyant sur des témoignages authentiques, Carla Adra donne une voix plurielle aux expériences maternelles, mettant en lumière des réalités souvent occultées, comme les luttes, les contradictions ou les pressions sociales. La collaboration avec quatre duos mères-filles ancre l’exposition dans une démarche inclusive et horizontale. L’artiste est très forte dans la création d’espaces de rencontre au sein desquels les voix marginalisées sont amplifiées, et « MAMANS » ne fait pas exception. Cette méthode confère à l’œuvre une authenticité et une puissance émotionnelle, tout en évitant l’autoreprésentation narcissique souvent reprochée à certains artistes performatifs. Carla Adra invite le visiteur à s’immerger dans un univers où l’intime devient politique. L'exposition s’inscrit dans la continuité de ses explorations autour des récits de soi et de la réciprocité. Comme dans « Fleurs de Peurs », où elle transforme les peurs individuelles en un échange collectif, ou « Ça te colle à la peau », où elle revisite la mémoire d’un lieu à travers des figures féminines, « MAMANS » utilise l’intime comme un levier pour interroger des structures sociales plus larges.

Agrandissement : Illustration 6

L’exposition « MAMANS » est une proposition audacieuse qui réinvente la figure maternelle à travers une démarche collaborative et politiquement engagée. En déconstruisant les stéréotypes et en amplifiant les voix des mères et de leurs filles, l'artiste propose une réflexion nuancée sur la transmission et le pouvoir dans une société patriarcale. Si l’œuvre peut souffrir d’une certaine complexité conceptuelle, elle compense par sa sincérité et son ambition de créer un dialogue inclusif. « MAMANS » s’affirme comme un espace de rencontre et de transformation, fidèle à la pratique de Carla Adra, qui fait de l’art un outil d’écoute et de réciprocité.

Agrandissement : Illustration 7

[1] Initié par le ministère de la Culture et porté par le Centre national des arts plastiques (Cnap) et l’Association des scènes nationales (ASN), le programme CURA vise à soutenir la présence des arts visuels au sein des Scènes Nationales et à étendre les possibilités de monstration et de travail pour les artistes et les commissaires d’exposition au-delà des réseaux qui leur sont principalement consacrés mais aussi de faire découvrir le meilleur de la création contemporaine sur l’ensemble du territoire à un large public.

CARLA ADRA, MAMANS - Commissariat : Raphaël Brunel. L’atelier MAMANS a été mené au Mans par Carla Adra, Marie-Laurence Larrauri et Oxanna Bertrand avec les duos mères-filles Awa et Ayana Yombounaud, Amélie et Aurore Belliard, Agnès et Nicole Bertin, Pauline et Adèle Boudin. Design graphique : Marie-Mam Sai Bellier et Sam Evers. La performance de Rebecca Guillet sera rejouée à l'occasion du finissage, vendredi 20 juin à 18h30 (entrée gratuite).

Jusqu'au 20 juin 2025.

Mardi, de 14h à 18h30, mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, vendredi et samedi, de 14h à 17h.

Les Quinconces L'Espal, Scène nationale du Mans

60-62 rue de L'Estérel

72 100 Le Mans

Agrandissement : Illustration 8