Agrandissement : Illustration 1

Niché au sein des remparts du Château de Caen, bastion ducal qui a vu passer conquérants et bombardements, le musée des beaux-arts présente « L’horizon sans fin », dernière exposition orchestrée[1]par Emmanuelle Delapierre qui, après avoir dirigé l’institution caennaise ces dix dernières années, vient de prendre la tête du musée d’art de Nantes. Le titre, volontairement tautologique, annonce d’emblée la tension qui traverse l’exposition entre la contemplation et l’interrogation. L’horizon n’est pas seulement un motif pictural, il est une question esthétique, politique et sensorielle. Peintures, gravures, photographies, installations numériques, une centaine d’œuvres sont rassemblées pour questionner ce bord du monde que les artistes ne cessent de représenter depuis la Renaissance. Le commissariat joue habilement de la dialectique entre ouverture et claustration. Les premières salles, relativement contenues, introduisent des intimités – petits formats, esquisses, traités, dessins préparatoires – qui forment une sorte de prélude réflexif. Puis le visiteur est peu à peu conduit vers des volumes plus généreux, où de grandes toiles et des installations photographiques imposent la contemplation. Cette progression mime la montée vers l’horizon : d’abord proche, presque domestique, puis lointain, panoramique. L’exposition s’intéresse judicieusement aux supports et aux formats. Les panoramiques, qui occupent naturellement le regard, sont contrebalancés par des formats verticaux, échos des phares, des falaises ou des silhouettes d’arbres, qui viennent rompre la lisibilité horizontale. Les vidéos et installations sonores, lorsqu’elles sont présentes, ne cherchent pas l’illustration littérale du paysage mais prolongent la sensation du bord, du vent, du ressac. Le bruit, le silence et la lumière y ont un rôle sculptural. À un parcours strictement chronologique ont été préférés des regroupements thématiques et formels, si bien qu’une aquarelle fragile peut soudain redéfinir la portée d’une grande huile sur toile, et une photographie prise au bord de la Manche pèse autrement à côté d’une installation sonore qui réactive le souffle du large.

Agrandissement : Illustration 2

L’expérience physique de l’espace

En guise de préambule, les « 11 horizons » d’Hans-Peter Feldmann (1941-2023) accueillent avec humour et poésie les visiteurs dès le hall du musée. Cet assemblage de onze peintures à l'huile, toutes des paysages, réalisées par plusieurs artistes à différentes époques, est emblématique de l’approche visuelle de l’artiste allemand qui utilise ici ces paysages comme des études topographiques. Sans cadre, accrochées bord à bord malgré leurs dimensions différentes, ces peintures, trouvées dans des vide-greniers ou des brocantes, sont alignées sur leur horizon visible afin de tracer une ligne continue à travers les différentes images, construisant un panorama ininterrompu.

Agrandissement : Illustration 3

Le parcours s’ouvre sur « Le Mariage de la Vierge » (1504) du Pérugin, chef-d’œuvre des collections du musée dans lequel l’horizon semble se découper comme une promesse divine, une perspective renaissante héritée de Brunelleschi et d’Alberti, qui place l’humain au cœur de l’espace, entre le temple terrestre et le ciel infini. La porte ouverte de ce bâtiment octogonal qu’est le temple laisse entrevoir un paysage lointain, une ouverture sur l’horizon qui marque le point de fuite, point unique vers lequel convergent toutes les lignes du tableau, suivant les règles de la perspective centrale. La ligne bleue, ce paysage toscan idéalisé qui sépare la foule nuptiale du divin, apparait comme l’invention même de l’horizon, cette illusion optique qui transforme la peinture en fabrique des rêves. Cette première section, intitulée « Horizon et perspectives », pose les fondations d’une exploration séculaire de l’horizon dans l’art, en s’ancrant dans l’invention de la perspective à la Renaissance. Elle met en lumière la façon dont la ligne d’horizon, placée à la hauteur des yeux du regardeur, et née des théories géométriques de Brunelleschi et d’Alberti, a transformé la peinture en un outil de maîtrise de l’espace et de l’infini. Un ensemble de traités sur la perspective, premiers lieux de théorisation artistique de l’horizon, allant de Piero Della Francesca à Abraham Bosse et William Hogarth, illustre cette révolution visuelle et les recherches menées sans discontinuer depuis son invention.

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Plusieurs œuvres viennent illustrer leur propos, à commencer par « La Vierge à l’Enfant entre deux anges » (entre 1480 et 1490) d’Hans Memling, dont le paysage déployé à l’arrière-plan incarne avec subtilité l’esthétique et la spiritualité de son époque. Ce fond paysager, typique des primitifs flamands, n’est pas un simple décor mais un élément clef qui enrichit la composition sacrée et dialogue avec la thématique explorée dans l’exposition. L’horizon, placé relativement haut, se dessine comme une ligne douce, presque imperceptible, séparant la terre du ciel. Ce paysage, influencé par les innovations de la perspective naissante, s’étend en une plaine verdoyante, ponctuée de collines basses et de bosquets d’arbres délicats. Un cours d’eau sinueux guide le regard vers l’infini. On le retrouve quelques cinq-cents ans plus tard dans une peinture de Karin Bos. Le tableau entre en dialogue avec « Le Mariage de la Vierge » du Pérugin, dans lequel l’horizon toscan, plus géométrique, répond à une perspective italienne. Chez Memling, l’horizon flamand, organique et foisonnant, semble murmurer une spiritualité plus intime, presque domestique, qui ancre la divinité dans le quotidien.

Agrandissement : Illustration 6

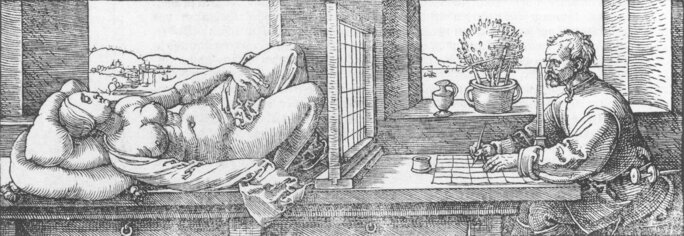

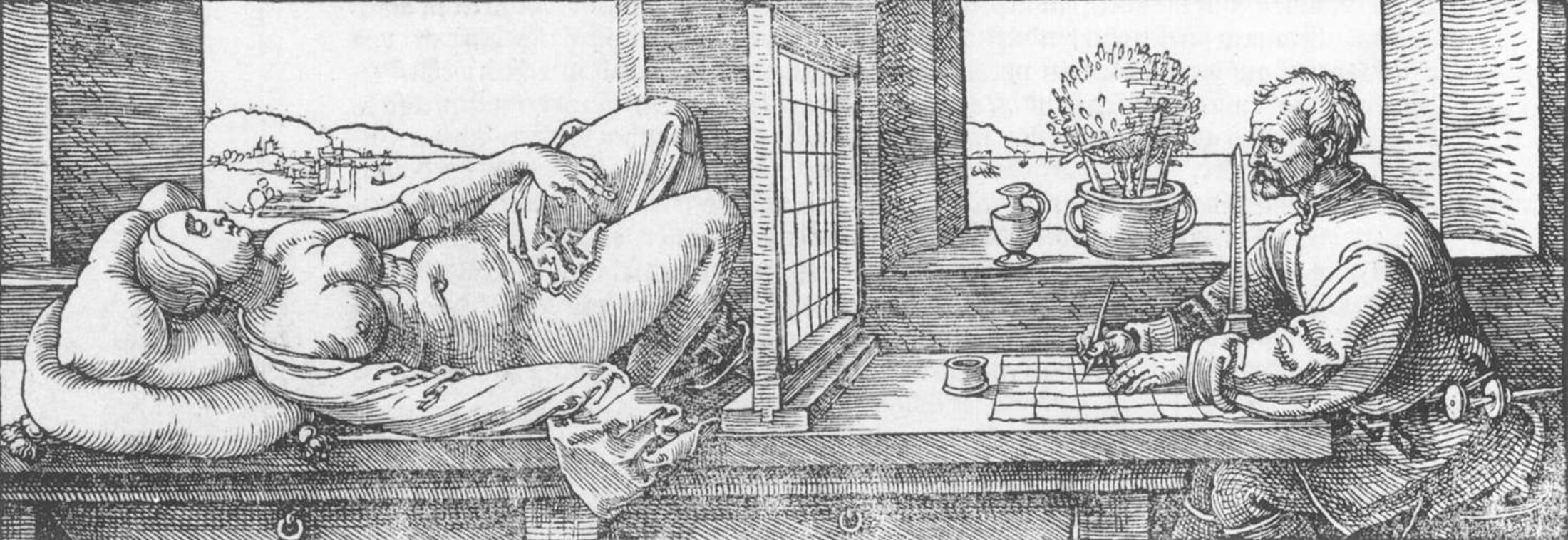

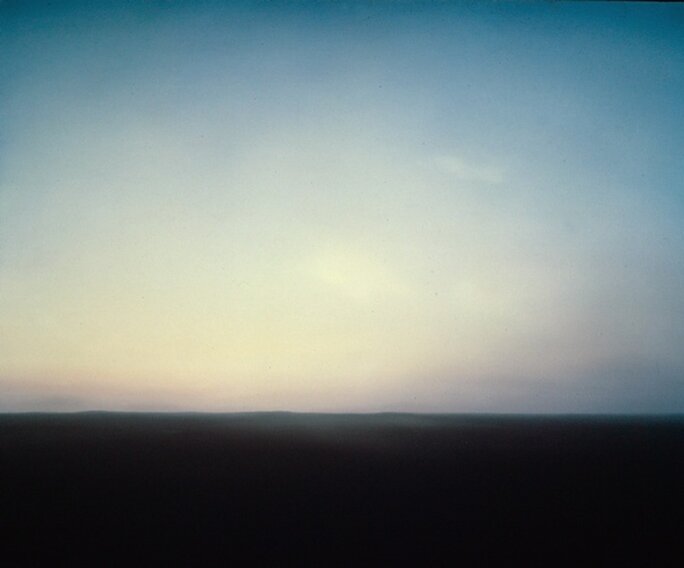

L’estampe « Artiste dessinant une femme allongée » (1525) d’Albrecht Dürer, extraite de son traité« Instructions concernant l’usage du compas[2] », occupe une place importante dans cette première section. La gravure sur bois, issue du premier traité systématique de Dürer sur la perspective, illustre avec une rigueur quasi-scientifique l’ambition renaissante de domestiquer l’espace et, par extension, l’horizon, à travers des outils mathématiques et optiques. Elle représente un artiste assis à une table, observant une femme allongée, à travers un dispositif de perspective particulier : une grille ou un cadre quadrillé, parfois appelé « fenêtre d’Alberti[3] », qui permet de transposer les proportions du sujet sur une surface plane. L’œuvre résonne comme un jalon fondamental dans l’histoire de la représentation, préfigurant les explorations de l’horizon qui traversent l’exposition. Des peintures de Joachim Patinir aux œuvres d’Hercule Seghers, en passant par le « Paysage vallonné avec une petite maison, un moulin à eau et des moissons » (1496) d’Albrecht Dürer, jusqu’au « Désert des Agriates » (1994), œuvre photographique de Thibaud Cuisset, les pièces dialoguent pour montrer l’horizon comme une invention à la fois optique et métaphysique, une ligne qui promet l’infini tout en le domestiquant. Cette section pose ainsi la question inaugurale de l’exposition : l’horizon est-il une ouverture vers l’absolu ou une illusion humaine pour conjurer l’inconnu ?

Agrandissement : Illustration 7

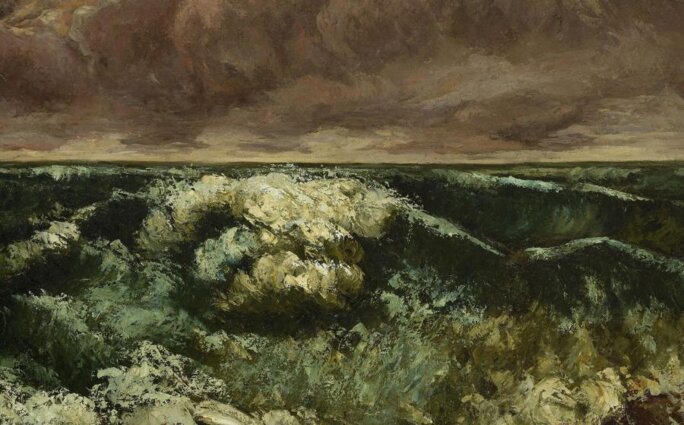

Au tranchant de l’horizon, le plan redressé

Une deuxième section explore le rôle structurant et paradoxal de l’horizon dans la représentation de l’espace et l’expérience humaine du monde. Elle met en lumière la manière dont l’horizon, en tant que ligne visuelle mouvante et tranchante, fournit des repères essentiels tels que l’illusion de profondeur, qui unifie l’espace, l’ouverture vers l’infini ou la barrière symbolique. L’horizon y est abordé en tant que principe de composition et de perception, créant une profondeur illusoire dans les paysages, tout en marquant une limite entre le visible et l’invisible, le ciel et la terre (ou la mer). Cette dualité est illustrée par des œuvres qui montrent l’horizon comme un « plan redressé », à la fois unificateur et diviseur. Mais l’horizon n’est pas seulement optique. Il renseigne sur le rapport de l’humain au monde, évoquant des enjeux poétiques, politiques et philosophiques. Il symbolise l’infini inaccessible, invitant à une contemplation qui questionne notre place dans l’univers. Plusieurs peintures de Gustave Courbet (« La Mer », « La Vague » et « Vague du Léman ») capturent la matière brute et le mouvement naturel, avec un horizon tranchant qui oppose la puissance de la nature à la fragilité humaine. Elles entrent en dialogue avec les photographies de Gustave Le Gray. Dans « L’Évasion de Rochefort » d’Édouard Manet, toile rare intégrant un événement historique dans un paysage dramatique entre nuit et mer, l’horizon souligne la tension entre réalité et suggestion.

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

De la contemplation au sublime, l’horizon partagé

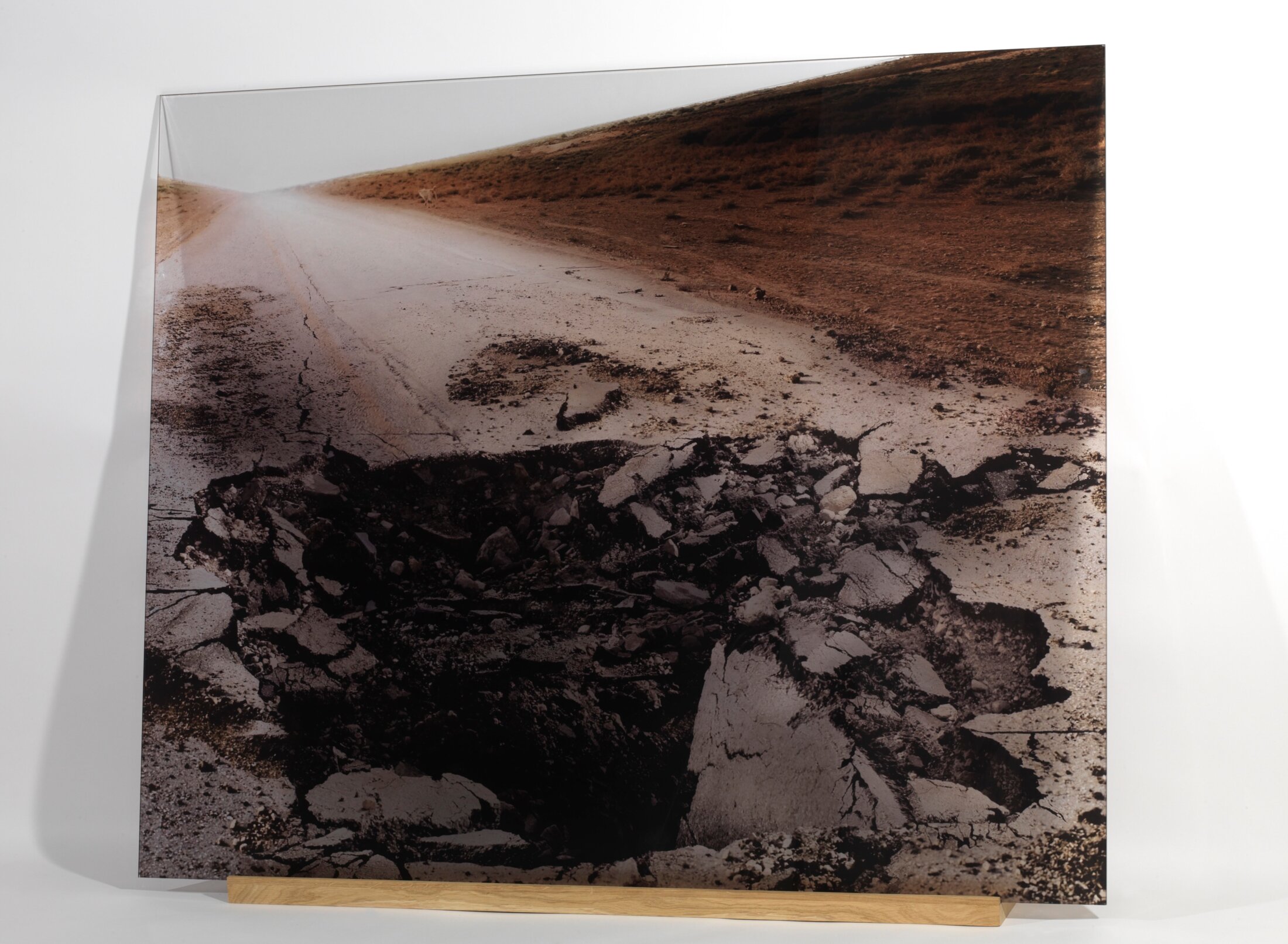

L’horizon comme espace de rencontre, de confrontation et de dialogue entre l’humain et le monde, mais aussi entre les individus eux-mêmes est au cœur d’une troisième section intitulée « Partage de l’horizon ». Loin d’être une simple ligne visuelle, l’horizon devient un lieu symbolique et dynamique où se tissent des relations, des tensions et des récits. Il y est évoqué en tant qu’espace de rencontre, agissant comme une frontière mouvante qui relie ou sépare, et invite à des échanges entre le visible et l’invisible, le proche et le lointain. Cette section examine la manière dont l’horizon structure les interactions humaines, qu’il s’agisse de contemplation, de désir d’exploration ou de conflits. Elle aborde également sa dimension narrative et collective, l’horizon devenant un espace dans lequel se projettent des histoires, des aspirations et des luttes. Il incarne des enjeux sociaux, culturels ou politiques, reflétant les dynamiques de partage ou de division entre les individus et les communautés. Enfin, les œuvres présentées ici illustrent comment l’horizon, à travers l’histoire de l’art, a été un outil pour repenser les relations entre l’humain et son environnement, notamment à travers des paysages maritimes, urbains ou abstraits. « L’Esprit de Dieu planant sur les eaux » (avant 1778) de Simon Mathurin-Lantara, ou « L’atmosphère du matin » (1969) de Gerard Richter, invitent à la contemplation, tandis qu’un ensemble d’oeuvres donnent à voir la figure de l’homme dans le paysage, face à ou dos à l’horizon, de Saul Steinberg à Youssef Nabil. L’horizon traduit aussi des inquiétudes. Chez Sophie Ristelhueber comme chez Tania Mouraud, le paysage se fait menaçant.

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

Agrandissement : Illustration 14

L’horizon contemporain, un espace expérimental

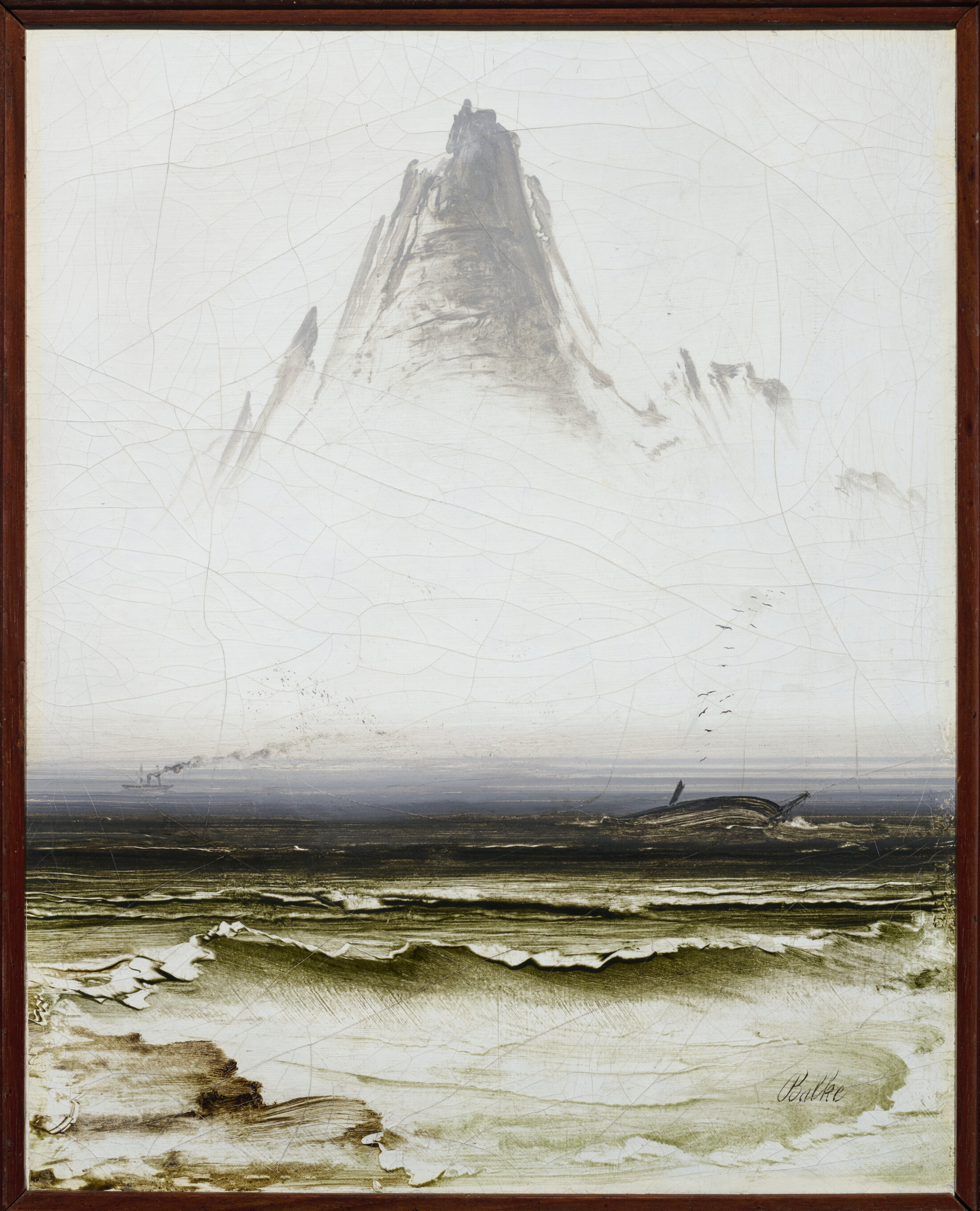

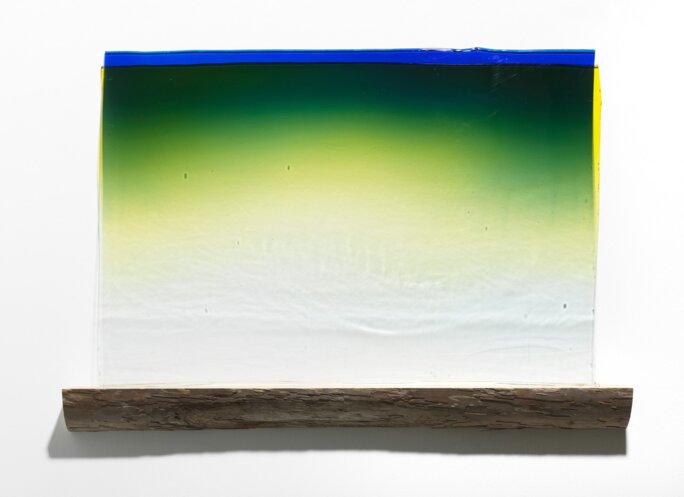

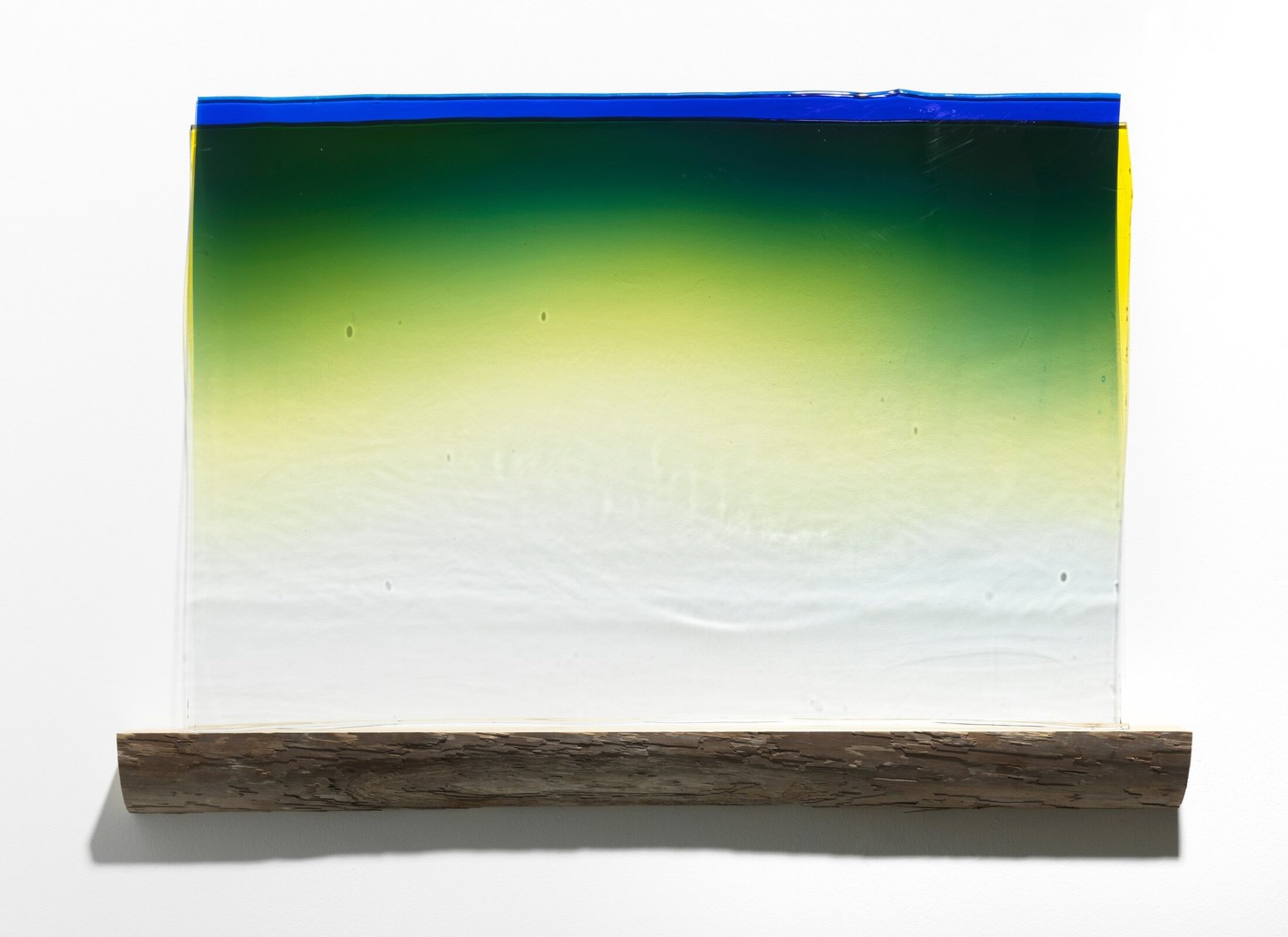

Intitulée « Suite sans fin. Devenirs abstraits de l’horizon », la quatrième et dernière section explore l’évolution de la représentation de l’horizon dans l’art moderne et contemporain, où il se détache de sa fonction figurative pour devenir un concept abstrait, poétique et philosophique. L’horizon, libéré des contraintes de la représentation réaliste, se transforme alors en un espace d’expérimentation formelle, spirituelle et conceptuelle. Il cesse d’être une ligne littérale pour devenir un champ d’exploration artistique dans lequel les notions de limite, d’infini et de perception sont réinterprétées à travers des formes, des couleurs et des textures abstraites. Les artistes déconstruisent l’horizon traditionnel pour en faire un espace de réflexion sur le temps, l’espace et l’expérience humaine, souvent en lien avec des questionnements métaphysiques ou cosmiques. Il devient enfin une métaphore de l’illimité, un lieu où se croisent le tangible et l’intangible, invitant à une méditation sur l’existence, l’univers et les nouvelles frontières technologiques ou spatiales. Ce déclinaisons de l’horizon se reflètent dans les travaux d’Anna-Eva Bergman, dont les compositions minimalistes transforment les horizons en rythmes métalliques et minéraux, mêlant abstraction, spiritualité et contemplation épurée de la nature, évoquant des paysages intérieurs ou cosmiques, mais aussi dans « Votre Émergence Privée (Jaune à Bleu) » (2012) de l’artiste islando-danois Ólafur Elíasson, qui explore l’émergence subjective de la couleur et de la perception, rendant palpable l’idée d'un horizon sans fin, à la fois physique et métaphysique, ou encore dans « Le Mont Stetind, enveloppé de brouillard » (1864) du peintre norvégien Peder Balke, figure emblématique du romantisme scandinave, dans lequel l'horizon est bas, dominé par la masse verticale du pic qui semble défier les vagues du fjord en contrebas, créant un contraste saisissant entre la fragilité humaine – représentée par de minuscules figures au premier plan et un navire lointain – et la grandeur impitoyable de la nature.

Agrandissement : Illustration 15

Agrandissement : Illustration 16

Agrandissement : Illustration 17

« L’horizon sans fin » réussit le pari de renouveler un motif pictural éculé en le déployant comme une problématique multiple, à la fois esthétique, politique et sensorielle. Par son goût pour la matérialité, la variation des médiums et un rythme qui privilégie la résonance entre les œuvres, l’exposition invite à une autre pratique du regard, à voir lentement pour mieux laisser l’image se déplier. L’exposition dessine une topographie de l’attente, et c’est peut‑être l’une des manières les plus contemporaines de penser le paysage aujourd’hui.

Agrandissement : Illustration 18

[1] Un commissariat qu’elle partage avec la philosophe de l’art Céline Flécheux.

[2] Albrecht Dürer, Unterweisung der Messung mit dem Zirkel und Richtscheyt, 1525.

[3] Au Livre I du Della Pittura (1436), Leon Battista Alberti définit le tableau comme une fenêtre ouverte sur le réel et expose le procédé de l'intersecteur, qui consiste à interposer entre le peintre et l'objet ou le paysage à représenter un voile quadrillé extrêmement fin tendu sur un châssis et suffisamment translucide pour que le peintre puisse ensuite reporter sur son tableau ce qu'il y voit carreau par carreau.

Agrandissement : Illustration 19

« L'HORIZON SANS FIN. DE LA RENAISSANCE À NOS JOURS » - Commissariat : Céline Flécheux, professeure de Philosophie de l’art, Université Paris 8 – Vincennes – Saint-Denis, Emmanuelle Delapierre, conservatrice, directrice du musée des Beaux-Arts de Caen. Dans le cadre du Millénaire Caen 2025. Avec la participation exceptionnelle de la Bibliothèque nationale de France

Jusqu'au 5 octobre 2025.

Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, le week-end et jours fériés de 11h à 18h, tous les jours en juillet et août.

Musée des Beaux-arts

Le Château

14 000 Caen

Agrandissement : Illustration 20