Agrandissement : Illustration 1

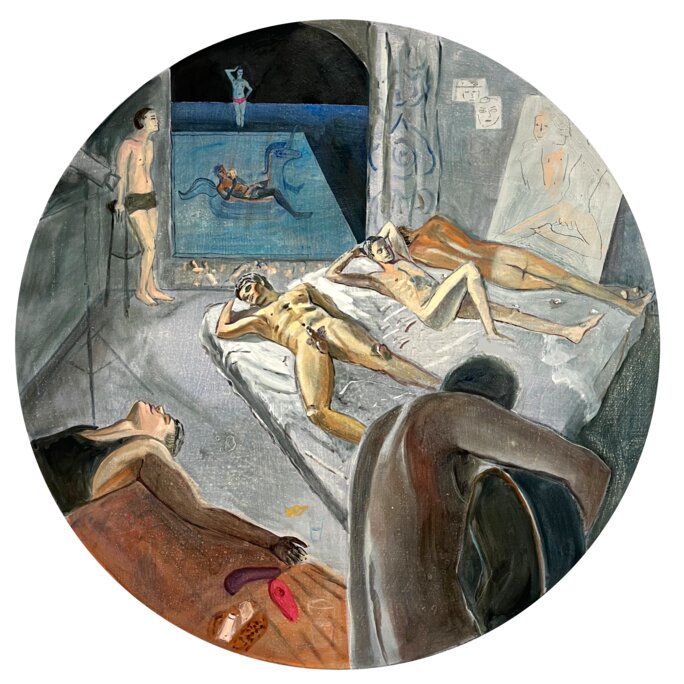

Née d’une collaboration exceptionnelle avec le musée du Louvre à Paris, l’exposition « Copistes », présentée au Centre Pompidou-Metz, réunit une centaine d’œuvres inédites, fruits de l’invitation à autant d’artistes internationaux faite par les deux commissaires artistiques, Donatien Grau[1] et Chiara Parisi[2], à choisir une œuvre dans les collections du Louvre afin d’en proposer une copie, d’en livrer une version personnelle. L’idée est d’une simplicité presque provocatrice. L’acte de reproduction s’éloigne cependant de la réplique fidèle pour se transformer en un dialogue vibrant entre passé et présent, entre tradition et subversion. Cette démarche, qui pourrait sembler anachronique à l’ère du numérique où la reproduction est omniprésente, s’avère d’une pertinence redoutable. Le musée du Louvre[3], temple du patrimoine, et le Centre Pompidou-Metz, lieu de création contemporaine, forment un tandem idéal pour interroger la copie non pas comme un acte de soumission, mais comme un geste d’appropriation, de réinvention, voire de transgression.

Agrandissement : Illustration 2

« J’ai toujours copié[4] » confie Mohamed Bourouissa. « Je suis arrivé à l’art par la copie – en commençant à dessiner des copies de comics, comme Strange Tales et les super-héros de Marvel. Ce sont les premiers dessins que j’ai réalisés. Puis, au fil de mes études, j’ai pu étudier des peintures plus classiques ». L’artiste et l’exposition s’inscrivent dans une longue tradition classique où copier les maîtres était une étape essentielle de l’apprentissage artistique. Pourtant, ici, la copie n’est ni académique ni révérencieuse. Elle devient un terrain d’expérimentation où chaque artiste, armé de son propre langage – peinture, sculpture, installation, vidéo, performance, calligraphie – dialogue avec l’œuvre choisie. Ce dialogue, parfois respectueux, souvent audacieux, fait de « Copistes » un manifeste vivant de la porosité des époques et des médiums. La scénographie, inspirée des interventions raffinées de l’architecte Carlo Scarpa, joue un rôle important dans la réussite de la monstration. Les espaces, fluides et épurés, créent des échos visuels et conceptuels entre les œuvres. Cette mise en scène, à la fois savante et accessible, permet au visiteur de naviguer entre les pièces contemporaines et les références implicites aux originaux du Louvre, sans que ces derniers ne soient physiquement présents. Ce choix, loin d’être une contrainte, confère à l’exposition une agilité remarquable, libérant les artistes de la lourdeur muséale pour mieux se concentrer sur l’acte créatif.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Des réinterprétations plurielles

La diversité des approches est l’un des points forts du projet. Chaque artiste, en fonction de sa sensibilité, réinvente l’œuvre choisie avec une liberté totale. Djamel Tatah, par exemple, connu pour ses figures silencieuses et ses compositions épurées, se confronte à la « Jeune orpheline au cimetière » (1824) d’Eugène Delacroix, figure récurrente dans l’exposition. Sa réinterprétation, une huile et cire sur toile, ne se contente pas de reproduire l’œuvre, mais en extrait une réflexion sur la violence intemporelle, soulignant l’engagement émotionnel et politique du maître romantique. « Il nourrit mes sujets. Il est la raison d’être de mon travail[5] » souligne Djamel Tatah. Cette intimité avec l’œuvre originale transforme la copie en une méditation sur la répétition des tragédies humaines. « Les images de l’art sont vampirisées, mais de mains en mains les reprises ou les copies restent incarnées » explique-t-il. « La résurgence des tableaux anciens dans ceux d’aujourd’hui reste vivace ».

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

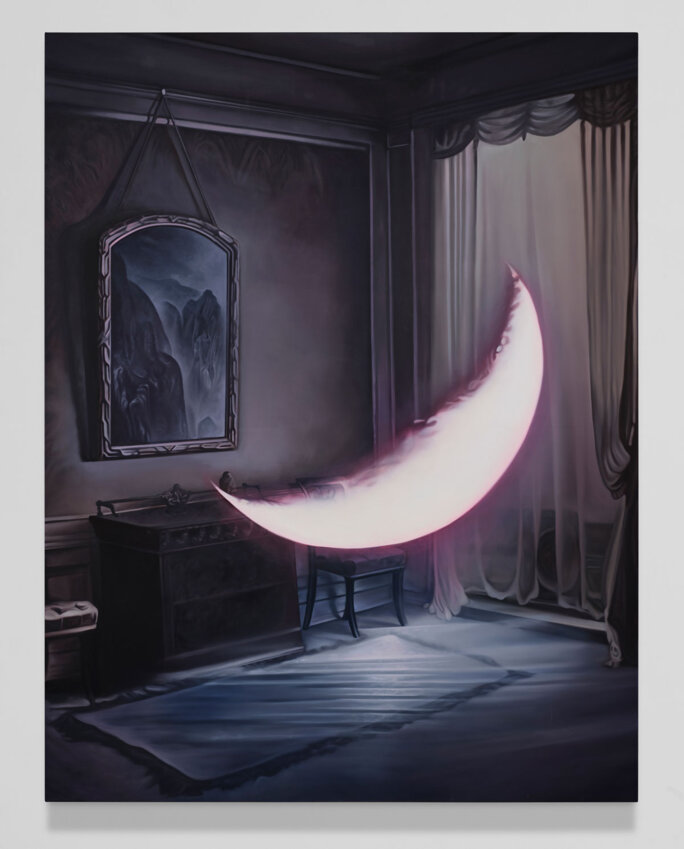

De son côté, Ariana Papademetropoulos, dans « Mansions of the Moon » (2024), revisite « Le Sommeil d’Endymion » (1791) de Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson, remplaçant la figure de Séléné[6] par un clair de lune éthéré, mêlant mythologie et références modernes. Cette œuvre, d’une poésie saisissante, illustre la capacité de l’exposition à tisser des ponts entre l’histoire de l’art, la science et la mémoire collective. Lee Mingwei, avec son installation participative « The Copyist’s Paradox », pousse l’exercice encore plus loin. En s’inspirant d’une tablette mésopotamienne gravée d’un poème d’Enheduana[7], il juxtapose des vers de la poétesse chinoise Li Qingzhao[8] et invite le visiteur à interagir avec une pierre et un miroir, transformant l’acte de copie en une expérience introspective. L’œuvre incarne la philosophie de l’exposition : copier, c’est se connecter, prolonger, et finalement se découvrir soi-même.

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

Jeff Koons, quant à lui, revisite la célèbre sculpture antique « L’Hermaphrodite endormi » avec son installation « Sleeping Hermaphrodite (Gazing Balls) ». Fidèle à son esthétique kitsch et provocatrice, l’artiste américain intègre ses emblématiques « Gazing Balls », ces boules de verre réfléchissantes qui renvoient le visiteur à sa propre image, créant un jeu spéculaire entre l’œuvre, son environnement et celui qui la contemple. Cette œuvre ne se contente pas de reproduire la sensualité ambiguë de la sculpture originale, elle la détourne en l’inscrivant dans une réflexion sur la consommation visuelle à l’ère contemporaine. La démarche de Koons est typiquement ironique. En plaçant une boule de verre réfléchissante sur la copie d’une œuvre canonique, il questionne la sacralisation de l’original tout en célébrant la reproductibilité infinie des images. Les « Gazing Ball » agissent comme un miroir déformant, clin d’œil au narcissisme du visiteur et à la culture du selfie. L’œuvre pourtant peut diviser. Certains y verront une subversion brillante de l’héritage classique, d’autres une provocation facile, flirtant avec le gimmick. Dans le contexte de « Copistes », l’œuvre de Koons incarne l’idée que la copie peut être un acte de réappropriation audacieux, mais elle risque aussi de rester à la surface, là où d’autres artistes creusent plus profondément dans l’intimité de l’œuvre originale.

Agrandissement : Illustration 9

Nina Childress, avec « Dame after Clouet », s’attaque à un portrait de Jean Clouet, maître de la Renaissance française. Avec son style pop et irrévérencieux, Childress revisite l’élégance austère de l’original à travers une palette vibrante et une approche presque ironique, jouant sur les codes de la figuration contemporaine. L’œuvre se distingue par sa capacité à dialoguer avec l’histoire de l’art tout en s’en affranchissant. L’artiste ne cherche pas à imiter la précision de Clouet, mais à en extraire une énergie nouvelle, comme si le portrait renaissant était filtré à travers un prisme pop. Cette démarche, qui pourrait être perçue comme un détournement, s’inscrit dans une réflexion plus large sur la manière dont les artistes contemporains s’approprient les icônes du passé pour questionner les notions de féminité, de pouvoir et de représentation. Nina Childress désacralise avec tendresse, offrant une relecture qui respecte l’œuvre originale tout en la réinscrivant dans un contexte résolument moderne.

Agrandissement : Illustration 10

Une réflexion sur l’originalité et la modernité

Ce qui frappe dans « Copistes », c’est sa capacité à interroger la notion d’originalité dans un monde saturé d’images. À l’ère du numérique, où la reproduction est instantanée, l’exposition réhabilite la copie comme un acte de création à part entière. Comme le note Donatien Grau, « Copistes » agit comme un musée dupliqué, un « métaverse » dans lequel le Louvre devient un espace mental, réinventé par les imaginaires contemporains en explorant les tensions entre tradition et modernité. L’art contemporain peut réactiver le passé pour mieux éclairer le présent. La peintre française Nathanaëlle Herbelin choisit de travailler sur les « portraits du Fayoum[9] », ces émouvants visages de l’Égypte romaine. Sa démarche, plus introspective que spectaculaire, contraste avec l’exubérance de Koons ou l’audace de Papademetropoulos. En revisitant ces portraits funéraires, elle explore la mémoire, l’identité et la permanence de l’humain à travers le temps. Ses œuvres, souvent marquées par une palette sobre et une touche délicate, traduisent une forme de respect presque spirituel pour l’original. Cette réinterprétation s’inscrit dans une veine méditative qui envisage l’acte de copier comme se confronter à soi-même. Herbelin réussit à capter l’émotion brute de ces visages, comme si elle prolongeait leur regard dans le présent. Cette approche, d’une grande finesse, peut être louée pour sa capacité à faire vibrer l’éternel dans l’éphémère.

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

En s’attaquant au monumental « Radeau de la Méduse » (1819) de Théodore Géricault, Miquel Barceló propose une œuvre immersive qui brouille les frontières entre l’atelier et le musée. L’artiste espagnol, connu pour ses textures riches et son rapport charnel à la matière, a travaillé directement face à l’original au Louvre, multipliant les allers-retours entre son atelier et le musée. Dans cette approche presque performative, la physicalité du geste pictural devient une réponse à la violence et au désespoir de l’œuvre de Géricault. Loin de se contenter de reproduire la composition dramatique originale, Barceló en extrait une énergie brute, comme s’il cherchait à ressusciter le tumulte du radeau dans un langage contemporain. L’œuvre, par son intensité, illustre l’idée que la copie peut être un espace de liberté dans lequel l’artiste dialogue avec l’histoire tout en affirmant sa singularité. Barceló livre une réinvention tragique dans laquelle le passé devient un miroir des crises contemporaines.

Agrandissement : Illustration 13

Agrandissement : Illustration 14

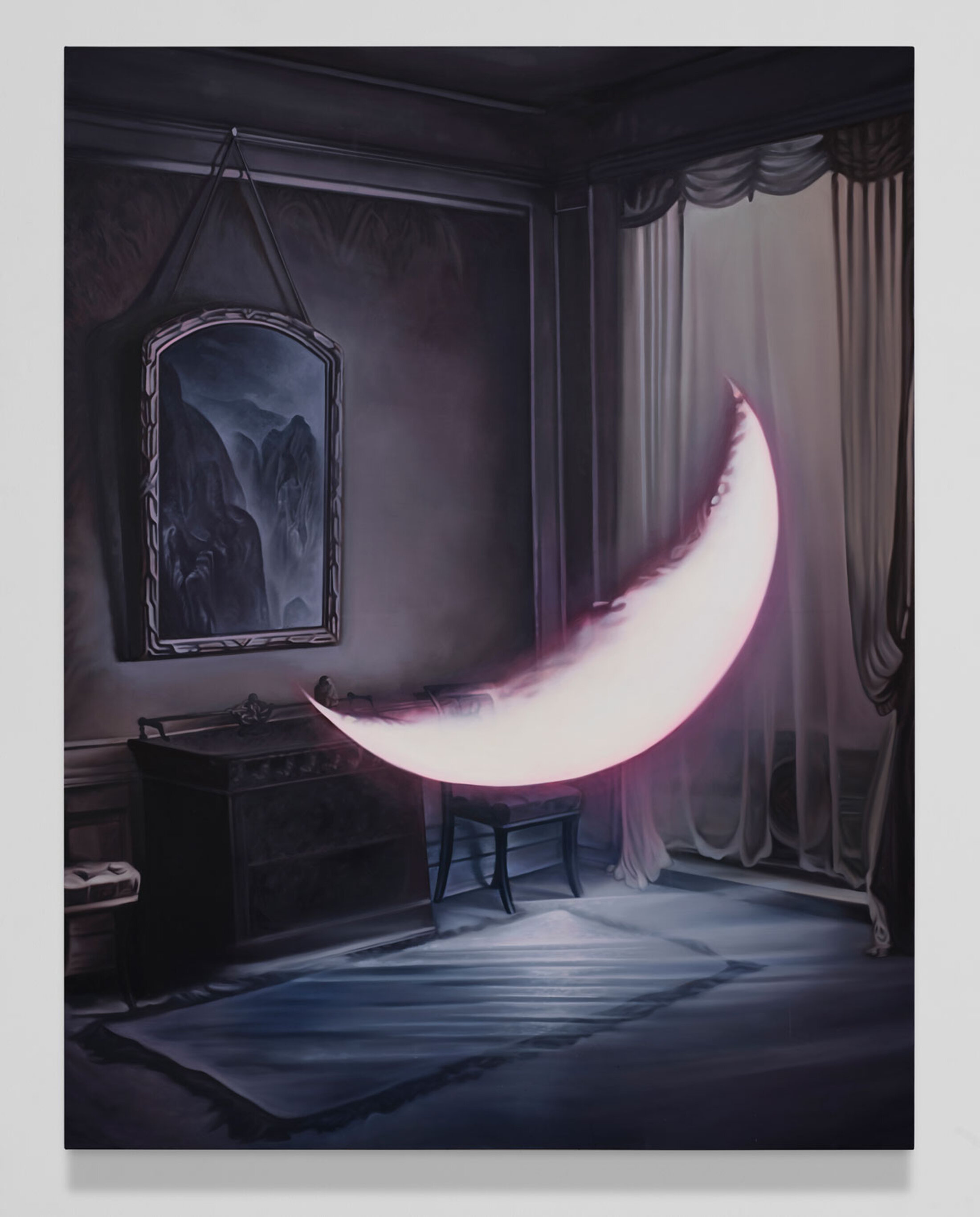

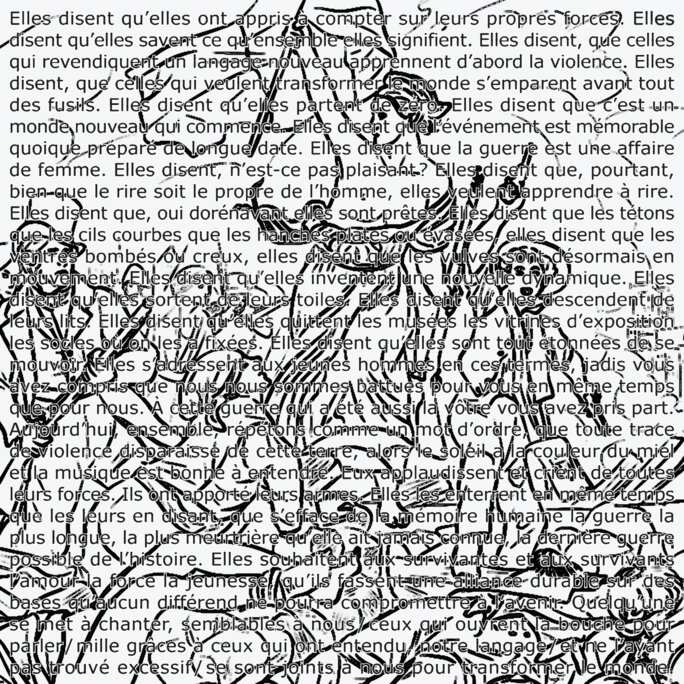

D’autres artistes, comme Anri Sala qui, avec « Echoes of the Oath » (2025), revient à la peinture à fresque de ses débuts, entreprenant de copier un détail d’une fresque du Quattrocento italien représentant le Calvaire exécuté par Fra Angelico, ou Laurent Grasso, qui introduit des éléments perturbateurs dans sa copie d’une vue fantasmagorique du musée en ruine (1796) d’Hubert Robert, déplacent le statut de l’image pour mieux l’analyser. D’autres encore, comme Madeleine Roger-Lacan, qui reprend le célèbre « Bain turc » (1863) d’Ingres, tondo combinant sexualisation des corps féminins et fantasme d’un exotisme oriental, dans son « Crépuscule du désir », en prenant soin de substituer aux figures féminines des corps masculins hypersexualisés et lascifs, ou Neïla Czermak Ichti qui inverse les récits et les rapports de force en réinterprétant « Roger délivrant Angélique » (1819) du même Ingres, soulignent combien l’interprétation est susceptible de varier en fonction du cadre dans lequel est fabriquée la copie.

Agrandissement : Illustration 15

Agrandissement : Illustration 16

Ces œuvres, par leur diversité, incarnent la richesse conceptuelle de « Copistes ». Jeff Koons joue sur l’ironie et la surface, Ariana Papademetropoulos sur la poésie et la transcendance, Nina Childress sur la subversion pop, Nathanaëlle Herbelin sur l’introspection, et Miquel Barceló sur l’intensité dramatique. Ensemble, elles démontrent que la copie n’est pas un simple exercice technique, mais une réinvention mentale qui interroge l’original, la mémoire et l’identité artistique, élaborant une réflexion critique sur les œuvres. La profusion de ces dernières cependant peut parfois donner une impression de dispersion, et certaines propositions, moins audacieuses, flirtent avec un académisme qui contraste avec l’esprit subversif du projet. Ces réserves s’effacent toutefois face à l’énergie collective qui se dégage de l’ensemble, portée par une grande diversité des médiums, de la peinture à la tapisserie, de l’installation à la vidéo, et des générations représentées.

Agrandissement : Illustration 17

« Copistes » est une exposition généreuse qui propose une réinvention audacieuse de la tradition classique. En conviant des artistes aussi variés que Jeff Koons, Nina Childress, Dhewadi Hadjab, Claire Tabouret, Thomas Hirschhorn ou encore Agnès Thurnauer, elle loue la pluralité des regards et des pratiques, et rappelle que l’art est un dialogue constant entre les époques, les cultures et les subjectivités. L’art véritable est celui qui fissure les certitudes et ouvre des brèches dans le temps. « Copistes » y parvient avec brio, transformant la copie en un acte de résistance contre l’oubli et l’uniformisation, pour inviter le visiteur à reconsidérer son rapport à l’héritage artistique. Les œuvres présentées ici sont autant de manières de copier et de penser la copie. Elles révèlent la puissance du projet à transformer un geste ancestral en un acte de création contemporaine. Malgré quelques disparités, l’exposition s’impose telle une célébration de l’art comme dialogue dans lequel la copie n’est jamais une fin, mais un commencement. Loin d’être un geste servile, copier s’apparente à une aventure à la fois intime et collective, un pont jeté entre les maîtres d’hier et les artistes d’aujourd’hui. C’est traduire, enseigner, détourner, subvertir, produire du lien social, parfois du profit. Arme conceptuelle autant que dispositif didactique, la copie se distille ici entre intelligence et humour, héritage et innovation. L’œuvre ainsi réinventée, réinterprétée de façon intellectuelle et viscérale en même temps, dégage une densité critique. Le véritable artiste crée, même en copiant.

Agrandissement : Illustration 18

[1] Conseiller pour les programmes contemporains du musée du Louvre.

[2] Directrice du Centre Pompidou-Metz.

[3] Dernier musée à être titulaire d’un bureau des copistes, existant depuis l’ouverture de l’institution en 1793.

[4] Sauf mention contraire, les citations sont extraites des contributions des artistes publiées dans le catalogue Copistes, Chriara Parisi, Donation Grau (dir.), Éditions du Centre Pompidou-Metz, 2025, 512 p.

[5] Marine Prodhon, « Metz. Un peu du Louvre à Pompidou : l'art des copistes en une exposition », La Semaine, 14 juin 2025, https://www.lasemaine.fr/culture/metz-un-peu-du-louvre-a-pompidou-lart-des-copistes-en-une-exposition/

[6] Déesse de la lune dans la mythologie grecque, formant une triade avec Artémis et Hécate.

[7] Princesse de la dynastie d'Akkad qui a vécu au XXIIIème siècle avant notre ère. Fille du roi Sargon d’Akkad, elle est installée par son père comme grande prêtresse du dieu Nanna (ou Sîn) dans la cité d’Ur, où se trouve un des principaux sanctuaires du dieu au pays de Sumer. Elle est également reconnue par la tradition mésopotamienne postérieure à son époque comme une poétesse renommée de langue sumérienne, à laquelle étaient attribués au moins trois hymnes, dont deux en l’honneur de la déesse Inanna (ou Ishtar). Elle est la première personne à avoir produit une œuvre littéraire dont le nom et une grande partie du travail nous soient parvenus.

[8] Poétesse chinoise de l’époque de la dynastie Song, née en 1084 dans le Shandong et morte vers 1155. Elle est considérée comme l’un des maîtres du poème chanté ci.

[9] Peintures remontant à l’Égypte romaine exécutés à partir du Ier siècle (à la fin du règne de l'empereur romain Tibère) jusqu'au milieu du IIIème siècle : portraits funéraires peints d’individus, adultes ou enfants, insérés dans les bandelettes au niveau du visage de la momie.

Agrandissement : Illustration 19

« COPISTES. » - Commissariat de Donatien Grau, conseiller pour les programmes contemporains du musée du Louvre, et Chiara Parisi, directrice du Centre Pompidou-Metz. Avec Rita Ackermann, Valerio Adami, Georges Adéagbo, agnès b., Henni Alftan, Ghada Amer, Giulia Andreani, Lucas Arruda, Kader Attia, Brigitte Aubignac, Tauba Auerbach, Mathias Augustyniak, Rosa Barba, Miquel Barceló, Julien Bismuth, Michaël Borremans, Mohamed Bourouissa, Glenn Brown, Humberto Campana, Théo Casciani, Guglielmo Castelli, Ymane Chabi-Gara, Xinyi Cheng, Nina Childress, Gaëlle Choisne, Jean Claracq, Francesco Clemente, Robert Combas, Julien Creuzet, Enzo Cucchi, Neïla Czermak Ichti, Jean-Philippe Delhomme, Hélène Delprat, Damien Deroubaix, Mimosa Echard, Nicole Eisenman, Tim Eitel, Bracha L. Ettinger, Simone Fattal, Sidival Fila, Claire Fontaine, Cyprien Gaillard, Antony Gormley, Laurent Grasso, Dhewadi Hadjab, Camille Henrot, Nathanaëlle Herbelin, Thomas Hirschhorn, Carsten Höller, Iman Issa, Koo Jeong A, Y.Z. Kami, Jutta Koether, Jeff Koons, Bertrand Lavier, Lee Mingwei, Thomas Lévy-Lasne, Glenn Ligon, Nate Lowman, Victor Man, Takesada Matsutani, Paul McCarthy, Julie Mehretu, Paul Mignard, Jill Mulleady, Josèfa Ntjam, Laura Owens, Christodoulos Panayiotou, Ariana Papademetropoulos, Philippe Parreno, Nicolas Party, Nathalie Du Pasquier, Bruno Perramant, Elizabeth Peyton, Martial Raysse, Andy Robert, Madeleine Roger-Lacan, George Rouy, Christine Safa, Anri Sala, Edgar Sarin, Ryōko Sekiguchi, Luigi Serafini, Elené Shatberashvili, Apolonia Sokol, Christiana Soulou, Claire Tabouret, Pol Taburet, Djamel Tatah, Agnès Thurnauer, Georges Tony Stoll, Fabienne Verdier, Francesco Vezzoli, Oriol Vilanova, Danh Vo, Anna Weyant, Chloe Wise, Yohji Yamamoto, Yan Pei-Ming. Avec la participation spéciale de Gérard Manset.

Jusqu'au 2 février 2026 - Du mercredi au lundi de 10h à 18h, jusqu'à 19h du vendredi au dimanche du 1er avril au 31 octobre.

Centre Pompidou-Metz

1, parvis des Droits-de-l'Homme

57 000 Metz

Agrandissement : Illustration 20