Agrandissement : Illustration 1

2024 n’est pas seulement l’année du centenaire du mouvement surréaliste en Belgique, c’est aussi celle du soixante-quinzième anniversaire de la disparition de James Ensor (Ostende, 1860-1949), sans nul doute le peintre le plus important du Royaume au cours de cette période charnière qu’est le tournant du XXème siècle – avec peut-être Léon Spilliaert et Fernand Khnopff. Figure à la fois incontournable et singulière de la modernité européenne, précurseur de la plupart des tendances artistiques du XXème siècle, il incarne à lui seul l’expressionisme flamand qu’il a porté à son firmament. Avant la grande exposition-rétrospective de cet automne au Musée Royal des Beaux-arts d’Anvers (KMSKA) qui possède la plus grande collection d’œuvres d’Ensor au monde, deux expositions reviennent sur les liens que le peintre entretient avec la capitale belge. La première, intitulée « James Ensor. Inspired by Brussels », émane du KBR[1] et est réalisée en étroite collaboration avec les Musées Royaux des Beaux-arts de Belgique (MRBAB), leurs voisins du Mont des arts. Plus de soixante-quinze œuvres issues majoritairement des deux collections fédérales, dont un grand nombre de dessins – ce qui est exceptionnel tant l’œuvre dessinée d’Ensor est fragile et donc rarement montrée – offrent une compréhension complète du peintre à Bruxelles. La seconde, « James Ensor. Maestro », qui ambitionne de rendre hommage, autour de près de cent-cinquante œuvres, à toutes les facettes d’un artiste qui était aussi écrivain, grand amateur de musique et compositeur lui-même, est organisée par Bozar, le palais des Beaux-arts de Bruxelles. Les deux s’inscrivent au cœur de l’année « Ensor 2024 » qui compte une dizaine d’expositions dédiées à l’artiste dans trois villes emblématiques de son œuvre : Ostende, Bruxelles et Anvers.

Agrandissement : Illustration 2

Inspiré par Bruxelles

Lorsque l’on pense à James Ensor, on l’associe naturellement à Ostende, sa ville natale, dans laquelle il a vécu et travaillé toute sa vie, exception faite de ses années d’études à l’Académie royale des Beaux-Arts à Bruxelles, et de trois courts séjours à Paris, Londres et aux Pays-Bas, Ostende où il est mort et enterré. Comme elle l’est de l’œuvre de Léon Spillaert, la ville de bord de mer est indissociable de celle d’Ensor. Cependant, Bruxelles va jouer un rôle crucial dans sa carrière comme le montre très bien l’exposition du KBR, qui se focalise sur la vie du peintre de son arrivée à l’Académie Royale des Beaux-Arts où il se forme à partir de 1877 jusqu’à l’éclatement de la Première Guerre mondiale en 1914, éclairant d’un jour nouveau le chapitre bruxellois, plus confidentiel mais néanmoins déterminant de sa vie en révélant l’influence de la ville sur la vie et l’œuvre du jeune artiste. « James Ensor. Inspired by Brussels » est la troisième exposition organisée dans les salles d’exposition temporaire du KBR depuis leur ouverture en 2019, au cœur de l’ancien palais de Charles de Lorraine qui, à l’époque d’Ensor, abritait le musée d’art moderne dans lequel il a exposé dès 1887. Le KBR et les MRBAB ont été les premières institutions publiques à acquérir des œuvres de James Ensor. Dès 1892, le Cabinet des estampes du KBR, achète un ensemble de vingt-cinq eaux-fortes. Trois ans plus tard, les MRBAB font l’acquisition du « Lampiste », tableau majeur de la jeunesse de l’artiste.

Agrandissement : Illustration 3

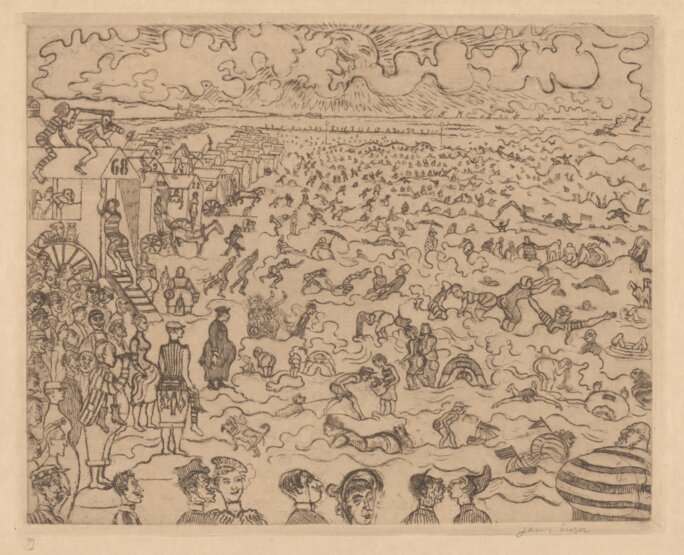

James, Sydney, Edouard Ensor, nait le 13 avril 1860 dans une famille de la petite bourgeoisie ostendaise. La ville, port de pêche transformé en station balnéaire à la fin du XVIIIème siècle[2], devient le lieu à la mode pour la noblesse et la haute bourgeoisie lorsque le roi Léopold Ier en fait sa résidence d’été. Ostende est villégiature royale à partir de 1834[3]. Une gravure d’Ensor datée de 1899 et intitulée « Les bains d’Ostende », vient confirmer cette popularité de la ville dans les décennies suivantes. Son père, James Frederic Ensor, né à Bruxelles dans une famille anglaise, est ingénieur. Homme cultivé, sensible, il est proche de son fils qu’il comprend. Déçu par la vie, il sombre petit à petit dans l’alcool et l’héroïne. En 1881, le jeune Ensor portraiture son père en train de lire dans un fauteuil d’intérieur bourgeois. Il le représente ici à la manière d’un intellectuel. La famille Ensor s’était installée en Belgique en 1824. L’arrière-grand-père avait une entreprise prospère dans l’industrie textile gantoise. Sa mère, Maria Catherina Haegheman est flamande, originaire d’Ostende, ville dans laquelle sa mère, la grand-mère d’Ensor, possède un magasin de souvenirs et de curiosités contenant « coquillages, dentelles, poissons rares empaillés, vieux livres, gravures, armes, porcelaines de Chine, un fouillis inextricable d'objets hétéroclites[4] ». Les heures passées dans le décor coloré et fantastique du magasin, véritable cabinet de curiosité, peupleront son imagination et vont influencer son inspiration, comme le montre le tableau « Chinoiseries aux éventails » (1880). « Mon enfance a été peuplée de rêves merveilleux et la fréquentation de la boutique de la grand'mère toute irisée de reflets de coquilles et des somptuosités des dentelles, d'étranges bêtes empaillées et des armes terribles de sauvages m'épouvantaient [...] certes le milieu exceptionnel a développé mes facultés artistiques[5] ». Le jour de ses quinze ans, il reçoit de son père une boite de peinture. Il commence sa formation artistique la même année en suivant des cours de dessin chez deux artistes locaux, Edouard Dubar (1803-1879) et Michel Van Cuyck (1797-1875). Il s’inscrit l’année suivante à l’Académie d’Ostende.

Un an plus tard, en 1877, il part à Bruxelles – 3h40 de train ou 2h25 avec l’international depuis Ostende à l’époque – pour y suivre les cours de la prestigieuse Académie Royale des Beaux-Arts. Il s’installe dans une chambre d’étudiant au 12 de la rue Saint-Jean et découvre la vie trépidante de la capitale avec ses cafés, restaurants, théâtres, galeries et musées. Tout un nouveau monde s’ouvre à lui. Durant trois années, il va suivre un enseignement qu’il considère comme trop classique, démodé et rigide. S’il reçoit de bonnes notes lors des concours annuels de dessin, ses peintures en revanche n’enthousiasment guère et il termine généralement dernier. Le KBR expose quelques-unes des œuvres réalisées par Ensor au cours de ses trois années de formation à l’Académie. Celles-ci s’apparentent à des études, des exercices qui n’étaient pas destinés à être montrés, à l’image de ce torse de Laoccon réalisé au cours de sa deuxième année et récemment acquis par le KBR. Ensor va écrire des satyres sur ses professeurs ou leur donner des surnoms.

Agrandissement : Illustration 5

À Bruxelles, il s’initie au réalisme social dans la tradition de la peinture propagée par Gustave Courbet, très connu en ce temps-là, un style qui apparait aux antipodes de ce qu’il a appris à l’Académie. En 1880, quelques mois seulement après la fin de ses études, il peint son premier chef-d’œuvre, le « lampiste ». Le choix de représenter un garçon de la classe ouvrière qui entretient l’éclairage public peut être compris comme l’expression de ce nouveau courant. Le tableau est une critique du travail des enfants qui s’inscrit dans une critique sociale mondialisée. L’année suivante, il réalise « La musique russe (Chez Miss) », illustration de la société bourgeoise du XIXème siècle. Ensor accuse le peintre Fernand Khnopff de plagiat lorsque celui-ci exposera en 1883 son tableau « En écoutant du Schumann ». Ce faisant, il fait de « La musique russe » l’enjeu d’un combat entre deux artistes explorant dans leur peinture respective de nouvelles voies mais via des chemins radicalement différents : à la touche pâteuse d’Ensor s’oppose le style éthéré de Khnopff.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

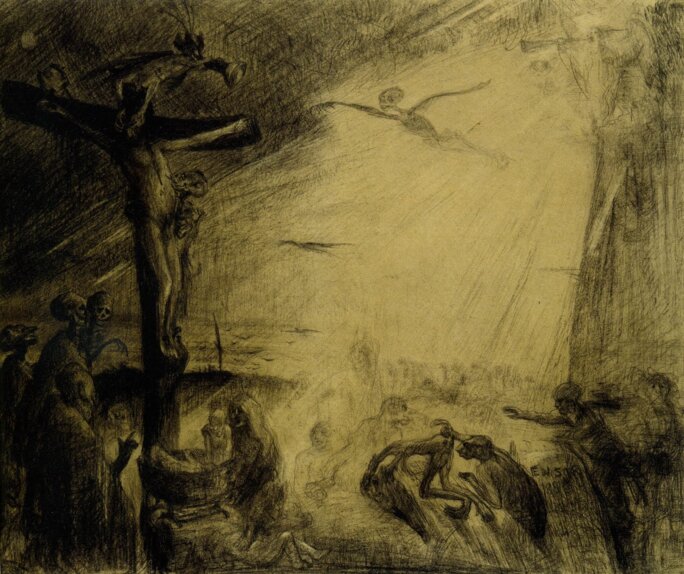

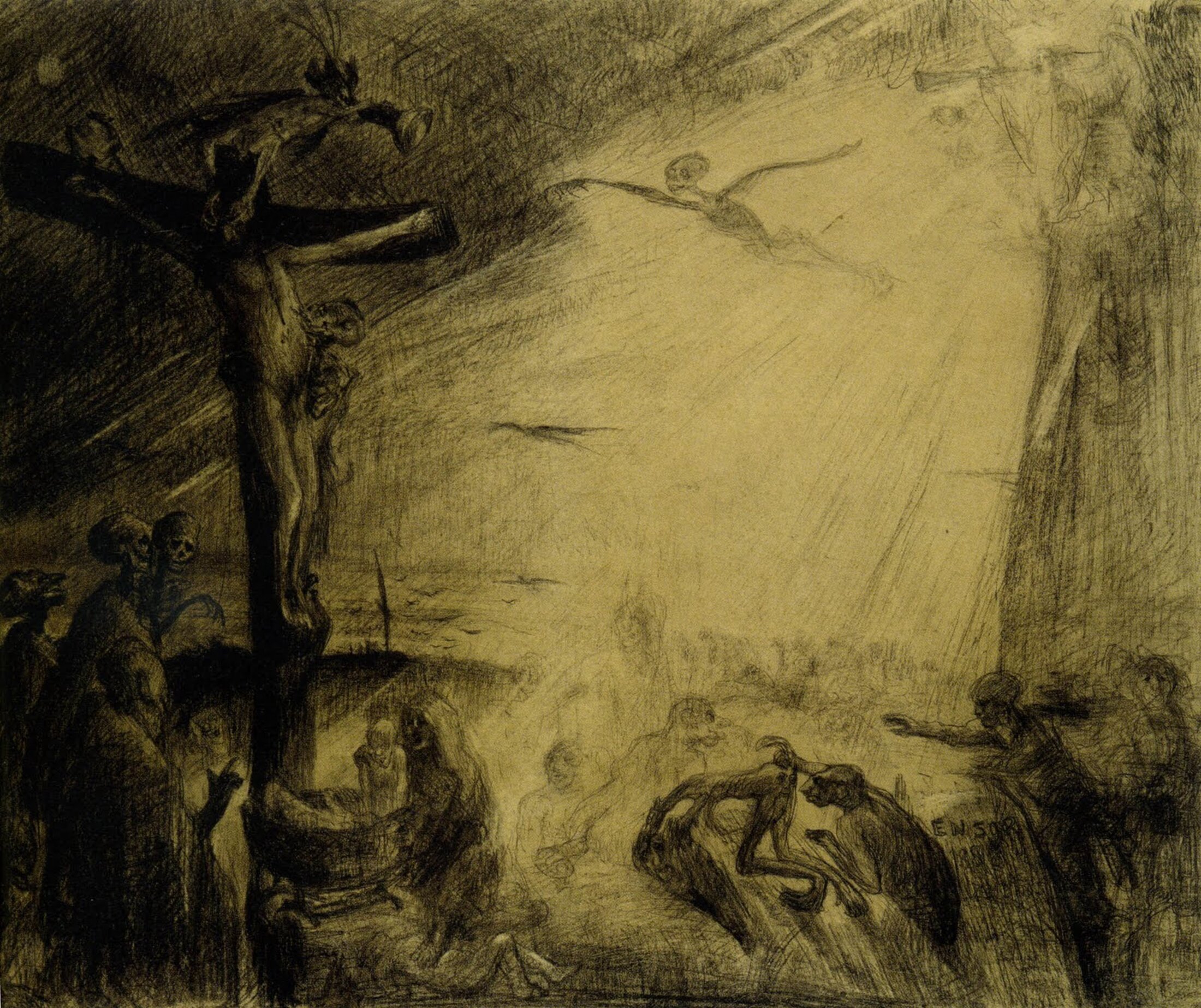

À partir de 1885, Ensor, qui avait commencé à réaliser ses premiers dessins sur des petits formats, prépare une série de grands dessins en clair-obscur fonctionnant de façon autonome, ce qui est relativement nouveau à l’époque. Six grands dessins sont présentés au Salon des XX de 1887 sous l’intitulé « Visions », sous-titré « Les auréoles du Christ, ou les sensibilités de la lumière ». L’artiste y entremêle, de façon aussi singulière qu’inattendue, la vie du Christ auquel il s’identifie, et l’étude de la lumière. Alors qu’au salon triomphe le « Dimanche à la Grande Jatte » de Georges-Pierre Seurat, Ensor choque la presse et le public, particulièrement avec « Satan et les légions fantastiques tourmentant le crucifié (La triste et brisée) », une scène de crucifixion dans laquelle apparaissent squelettes et des figures plus ou moins bizarres, sataniques. L’effet dramatique et la virtuosité de la composition sont sans nul doute inspirés d’estampes de Rembrandt qu’il copie précisément à cette époque – Ensor est un grand admirateur du maitre néerlandais. D’un point de vue technique, ils renvoient aux eaux-fortes auxquelles il s’intéresse au même moment, voyant en elles un moyen de diffusion de son œuvre plus large, la rendant abordable auprès d’un public étendu. Il fait imprimer ses gravures à Bruxelles avec l’aide de Mariette Rousseau qui apporte les plaques à l’imprimeur et veille à la qualité des impressions.

Agrandissement : Illustration 8

Ensor va être l’un des membres fondateurs du groupe des XX dont la revue L’art Moderne annonce la création en 1883, et qui réunit, autour de l’avocat, écrivain et critique d’art Octave Maus, vingt artistes belges[6]s’inscrivant contre l’art académique en vogue à l’époque, avec la volonté d’organiser un salon annuel affranchi des jurys et des institutions officielles. Ce salon se tiendra, à partir de 1887, dans l’ancien palais de Charles de Lorraine. Durant dix ans, jusqu’à sa dissolution en 1893, le groupe des XX impose Bruxelles comme le haut-lieu de l’avant-garde artistique belge. Ensor va se servir des salons comme autant de tribunes, y présentant ses œuvres les plus controversées, notamment « les masques scandalisés » (1883) au Salon de 1884, sa toute première peinture montrant des masques qui, tout comme les coquillages que l’on retrouve dans sa peinture, forment le décor évoqué plus haut dans lequel il a grandi, s’inspirant des artefacts vendus dans la boutique familiale de souvenirs pour le carnaval d'Ostende.

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

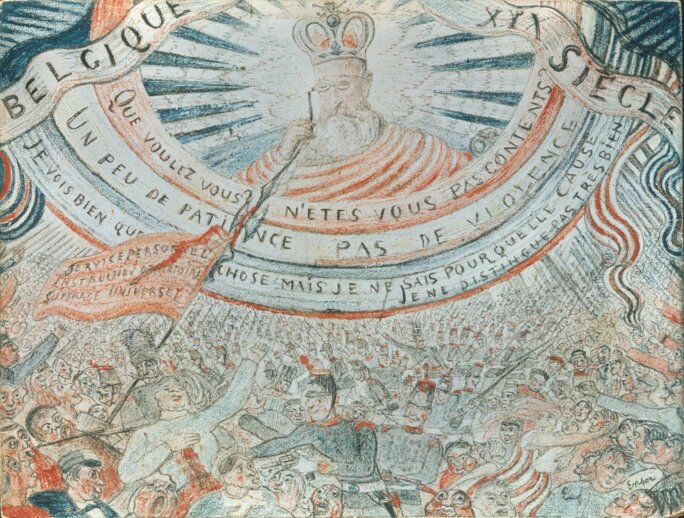

Les masques, les couleurs vives et l’atmosphère étrange assignent désormais une dimension fantastique à ses productions comme le montre un tableau de 1892 ayant pour titre « Masques singuliers ». Les marionnettes de chiffon rappellent les divertissements populaires quand le décor imaginaire médiéval renvoie à l’œuvre littéraire d’un des amis du peintre, Eugène Demolder (1862-1919). La palette de couleurs empruntée aux impressionnistes distrait le regardeur de l’intrigue de la scène, la rendant plus inquiétante encore. Plus il présente des œuvres grotesques et criardes, plus il va s’attirer les foudres des critiques mais aussi du public. « Les mauvais médecins » (1892) montre la dispute de cinq docteurs s’afférant auprès d’un patient mourant. Le tableau à la scène sordide s’inscrit dans un ensemble d’œuvres satiriques dénonçant l’injustice. Dans les dernières années du Groupe des XX, il va se moquer de la politique du roi Léopold II et de la classe dirigeante dans des caricatures telles que « La Belgique au XIXe siècle » (1889-90), satire acerbe de l’agitation sociale et du manque de volonté politique. Dans ce dessin, Léopold II regarde ses sujets de haut tel un Dieu insensible tandis que dans les rues de la capitale on se bat pour le suffrage universel, l’enseignement obligatoire et la conscription générale. La manifestation est violemment réprimée par la police tandis que la réaction du Roi s’écrit en toutes lettres dans des demi-cercles qui le séparent de la plèbe : « Que voulez-vous ? N’êtes-vous pas contents ? Un peu de patience, pas de violence. Je vois bien quelque chose, mais je ne sais pas pour quelle cause. Je ne distingue pas très bien ». Les mots sont tirés d’une fable du XVIIIème siècle, où ils sont prononcés par un dindon pas très malin.

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Après ses études, James Ensor passe la plupart de son temps avec le peintre et poète Théodore Hannon (1851-1916), son ami bruxellois rencontré à l‘Académie et que tout le monde surnomme Théo. C’est lui qui l’introduit dans les milieux avant-gardistes de la création artistique belge, lui aussi qui le présente à sa sœur Mariette Rousseau, éminente mycologue, et à son beau-frère, Ernest Rousseau, professeur de physique à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et photographe amateur. Une longue amitié va alors lier le peintre au couple, comme l’illustre une photographie datée de 1888 montrant le jeune James Ensor devant la fenêtre d’une maison à l’intérieur de laquelle se tient une femme, vraisemblablement Mariette. La maison est celle des Rousseau située au 20, rue Vautier dans le quartier huppé d’Ixelles. C’est un lieu de rencontres pour nombre d’intellectuels, d’artistes et de scientifiques.

Agrandissement : Illustration 13

Agrandissement : Illustration 14

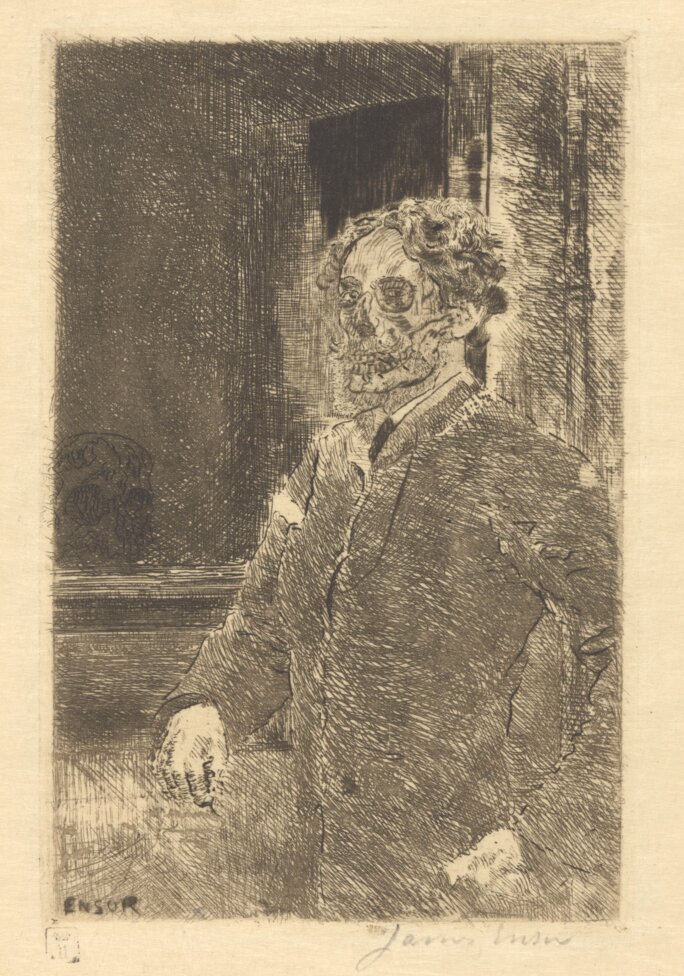

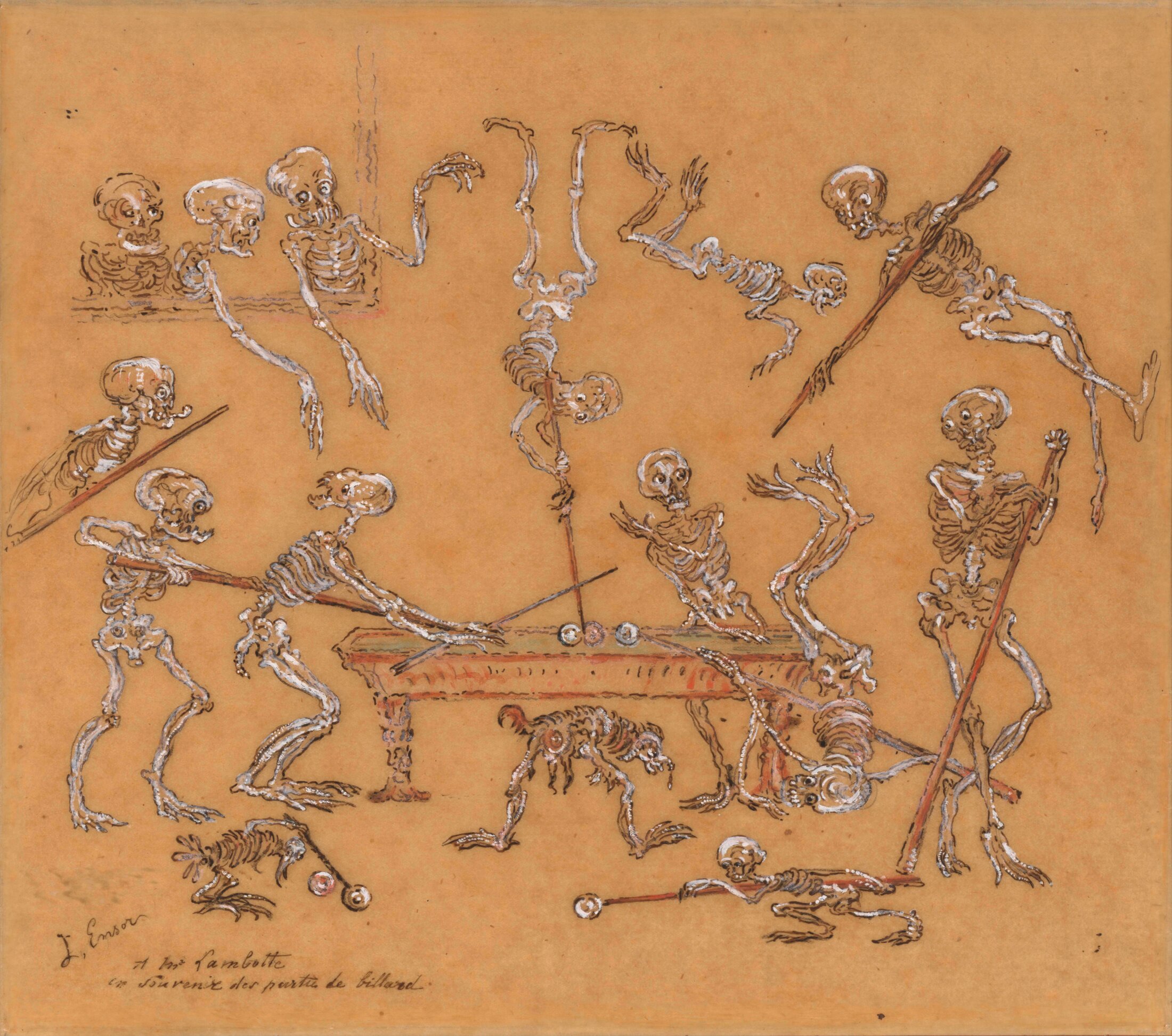

L’image est mise en regard avec son portrait squelettisé (1889) dans lequel il reprend la même pose. Comme sur la photographie, ses yeux fixent le visiteur. Au cours de sa vie, James Ensor réalise une centaine d’autoportraits, autant dire qu’il s’agit là d’un aspect essentiel de son œuvre. Ces représentations de soi en constituent le fil conducteur. Les squelettes font leur entrée dans son œuvre en 1887 et resteront un motif important, à l’image de « Squelettes se disputant un hareng saur » (v. 1891). L’évolution artistique d’Ensor se caractérise par une propension de plus en plus marquée au « spectacle ». Cette même année 1887, même s’il va demeurer fasciné par les effets multiples de la lumière, il abandonne définitivement sa facture du début des années 1880 au profit d’une transfiguration grotesque de la réalité qui va devenir sa signature et qui annonce déjà le Surréalisme. Ensor considère les Rousseau comme sa famille bruxelloise, le couple lui ayant, en outre, acheté de nombreuses œuvres de jeunesse, devenant son premier mécène. Il entretient une relation particulière avec Mariette. Bien qu’il ait déclaré que cette rencontre a été la plus importante de sa vie, nous ne saurons sans doute jamais s’il était amoureux d’elle en secret. Une pointe sèche de 1888, intitulée « Insectes singuliers », illustre néanmoins cette intense amitié. Ensor se représente en scarabée alors que Mariette est figurée en libellule regardant le scarabée. Le peintre fait référence à un passage du poème « Die Launen der Verliebten » de Henrich Heine, dans lequel un scarabée est amoureux d'une mouche. Dans un article[7] publié dans la revue La Plume en 1898, Blanche Rousseau, une cousine de la famille, raconte une rencontre chez les Rousseau, au cours de laquelle Ernest Rousseau junior a lu un passage du poème de Heine en présence d'Ensor : « Un souvenir heureux me ressuscite certain après-midi d’été où, sous l’ombrage d’un grand chêne de la forêt de Soignes, nous écoutâmes ensemble du Henri [sic] Heine. C’était avec mon cousin E[rnest Rousseau jr]. Je me souviens que nous avions couru comme des enfants, parié à qui arriverait le premier au bout du chemin. James avait improvisé brillamment un de ses contes vagues et décousus où les géants et les abbesses s’agitent fantastiquement dans un bruit de lances et l’éblouissement des dorures et des pierreries. [...] Mon cousin lisait haut les Caprices des amoureux : « Un scarabée se tenait sur une haie, triste et pensif ; il est devenu amoureux d’une mouche : ‘Ô mouche de mon âme, sois l’épouse de mon choix ! Épouse-moi, ne rejette pas mon amour, j’ai un ventre tout d’or’. Je me souviens du rire silencieux d’Ensor [...] d’une soudaine expression de joie moqueuse et satanique avec laquelle il soulignait le sens caché des phrases drôles d’une amère ironie ».

Agrandissement : Illustration 15

Vive la Sociale !

En 1888, James Ensor commence à travailler sur son ultime chef-d’œuvre bruxellois : « L’entrée du Christ à Bruxelles en 1889 ». La toile monumentale, dont la légende veut qu’elle ait été refusée au Salon des XX de 1889 mais qui en réalité n’était tout simplement pas encore présentable au moment du salon[8], est conservée au J. Paul Getty Museum à Los Angeles depuis 1987. Trop fragile, les voyages lui sont définitivement interdits. Elle est néanmoins présente dans l’exposition du KBR sous la forme d’une copie mais aussi d’études et de gravures, notamment une eau-forte de 1898. L’exposition de Bozar présente quant à elle une tapisserie d’après le tableau. Pour Ensor, Bruxelles n’est pas qu’un centre artistique. C’est aussi un centre de pouvoir, symbole du jeune royaume et de la voix du peuple à la faveur de la montée du socialisme et des manifestations de masse. Il envisage la ville comme une « nouvelle Jérusalem ». Les mouvements citoyens se multiplient dans son œuvre au point d’en devenir un thème récurrent, et « L’entrée du Christ à Bruxelles en 1889 » en apparait le parangon.

Agrandissement : Illustration 16

Cette parodie à la fois de l’entrée du Christ à Jérusalem le dimanche des Rameaux et des « joyeuses entrées » des souverains dans les villes flamandes et brabançonnes, est aujourd’hui considérée comme un manifeste de la peinture moderne. Elle présente Jésus comme une figure révolutionnaire, ce qu’il était assurément. Celui-ci prend les traits d’Ensor. Monté sur un âne gris, il est acclamé comme le roi de Bruxelles le mardi gras. Il semble néanmoins perdu au milieu de mille visages qui lui volent la vedette. Seule son auréole permet de le distinguer de la foule réunie plus pour une fête carnavalesque qu’une cérémonie religieuse. Une large banderole rouge sur laquelle on peut lire : « Vive la Sociale » renvoie au 1er mai. Ensor a toujours été très critique envers l’Église, comme il l’est envers la condition humaine sur laquelle il pose à nouveau un regard sombre : l’humain est vaniteux, le monde absurde. Le tableau regorge en outre d’allusions à la situation politique, sociale et culturelle du pays à la fin du XIXèmesiècle. Il fera scandale et Ensor vivra mal ce moment. « Mes concitoyens, d’éminence molluqueuse, m’accablent. On m’injurie, on m’insulte : je suis fou, je suis sot, je suis méchant, mauvais… » dira-t-il. La réception du tableau ne fera qu’accroitre son mépris pour le genre humain. André Masson, qui découvre très tôt l’œuvre de James Ensor, précise qu’il était « considéré comme un dément par son époque[9] ». Cette situation marginale du peintre par rapport à ses contemporains n’est pas pour lui déplaire, et même décuple son intérêt par une identification à la situation de celui-ci. La reconnaissance viendra plus tard. Il sera même adoubé par le roi Albert d’un titre de baron en 1929.

Agrandissement : Illustration 17

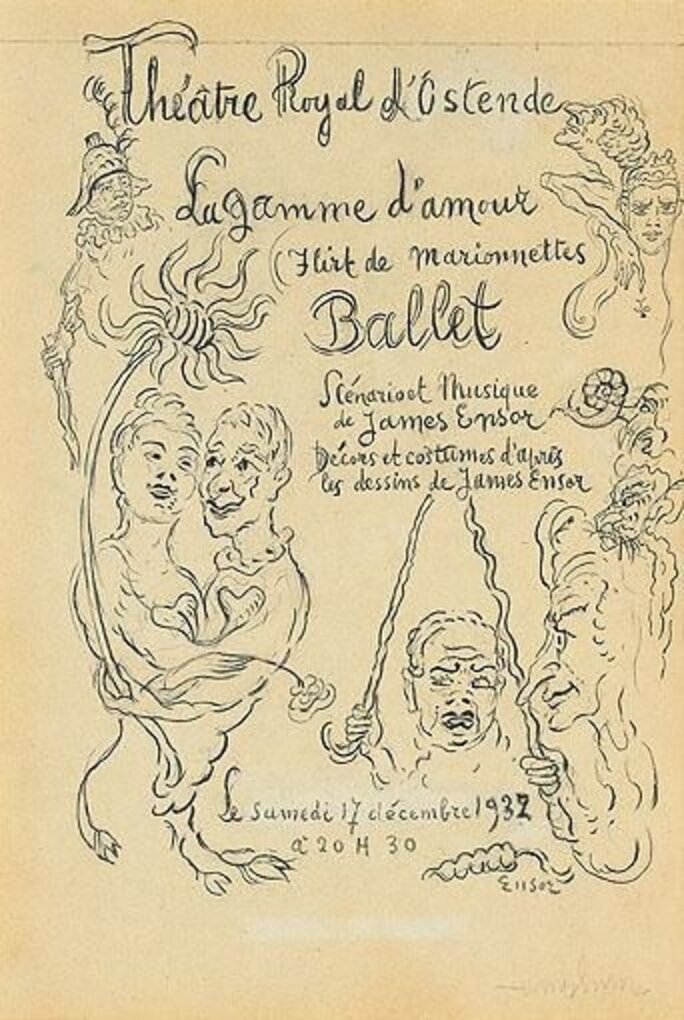

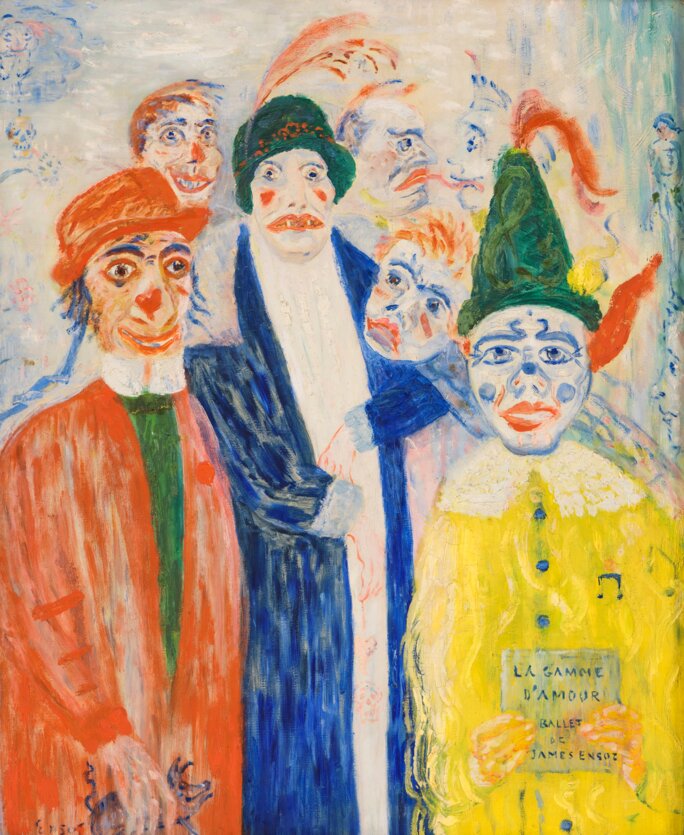

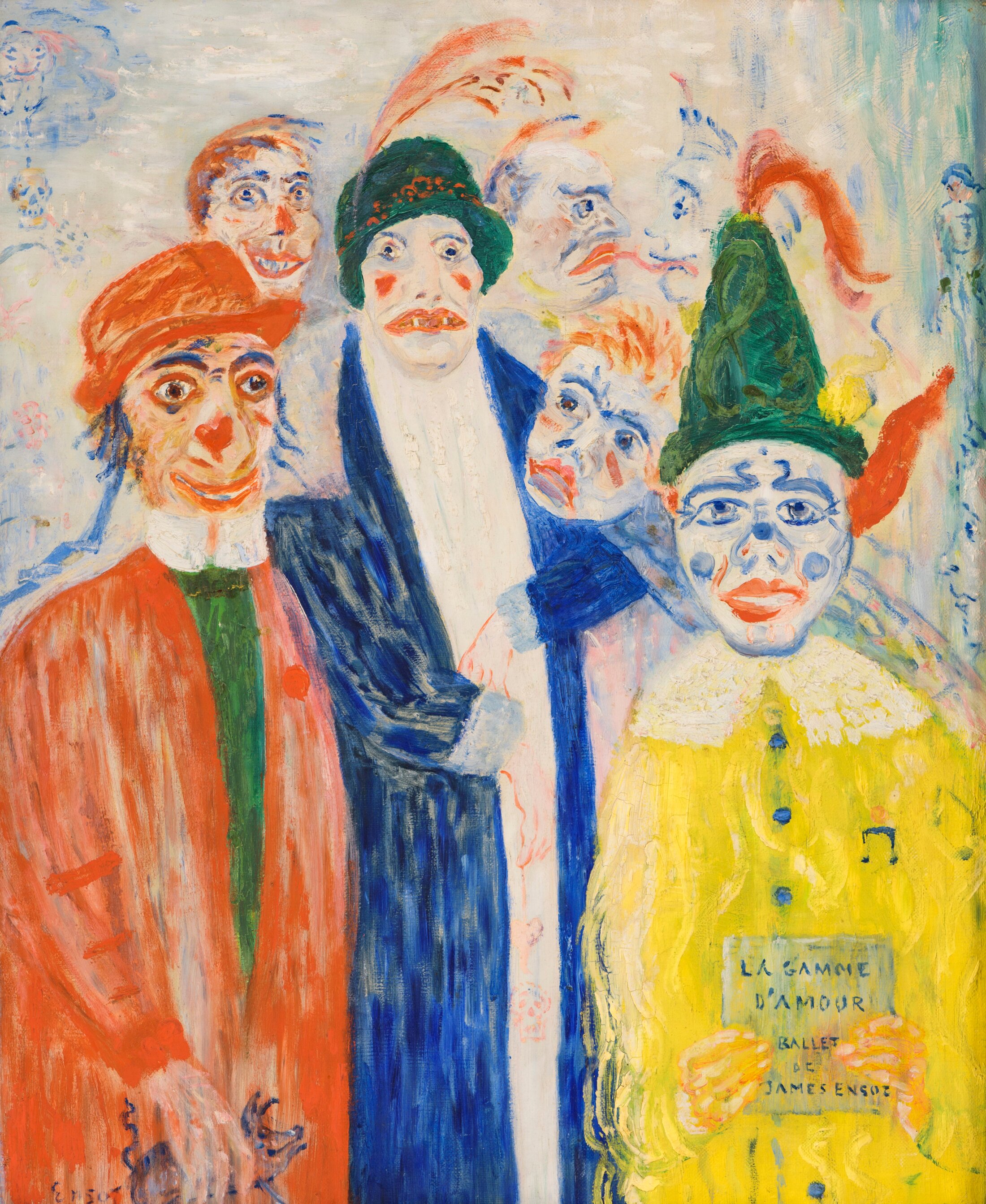

« L’entrée du Christ à Bruxelles en 1889 », son œuvre préférée, restera longtemps accrochée dans le salon bleu de la maison d’Ostende, au-dessus de l’harmonium offert en 1906 par ses amis Albin et Emma Lambotte. Dès son enfance, Ensor s’intéresse à la musique. Sur l’harmonium, il compose le ballet au titre emprunté à Watteau, « la Gamme d’amour ». Il conçoit le scénario, la musique mais aussi ls décors et les costumes de cette œuvre totale que conte une idylle contrariée pendant le carnaval. Si la partition est achevée en 1911, le ballet est créé à Ostende en 1913 sans décor ni costumes. Il faudra attendre 1924 pour voir à l’Opéra royal flamand d’Anvers l’intégrale du ballet-pantomime.

Au cours de ces années, Ensor peint plusieurs scènes de théâtre ou de ballet s’inspirant des « fêtes galantes » des peintres français du XVIIIème siècle, Antoine Watteau, Nicolas Lancret. Fanfares, concerts, instruments, Ensor a beaucoup représenté la musique dans son œuvre picturale. À Bozar, des esquisses de décors, des idées de costumes de ballet et des affiches réalisées par l'artiste lui-même, évoquent « la Gamme d’amour ». Très tôt, James Ensor s’intéresse aux images en mouvement à la faveur de sa rencontre le cinéaste et documentariste ostendais Henri Storck (1907-1999), auteur de plusieurs films sur la station balnéaire. Le peintre apparait dans « Une idylle à la plage » en 1931 et « La joie de vivre » en 1947. En 1948, l'écrivain, peintre et cinéaste belge Paul Haesaerts (1901-1974) réalise un film de vingt-sept minutes sur l’artiste, intitulé « Masques et visages de James Ensor ». Ensor est à la veille de sa mort. À presque quatre-vingt-dix ans, on l'entend réfléchir sur sa carrière et son art.

Agrandissement : Illustration 19

James Ensor a regagné définitivement Ostende à la fin de ses études, installant dès 1880 son atelier dans le grenier de la maison de ses parents, atelier qu’il occupera jusqu’en 1917. Il continue néanmoins de se rendre régulièrement à Bruxelles, logeant chez les Rousseau. La capitale belge aura exercé une forte influence sur sa carrière. Les artistes, les intellectuels et les collectionneurs qu’il y rencontre ont eu un impact majeur sur le développement de son langage visuel très personnel. Au fond, sa période la plus féconde et la plus créative s’étale sur une vingtaine d’années, de 1880 à 1899, période qui succède immédiatement à ses études bruxelloises et au cours de laquelle il séjourne régulièrement dans la capitale belge. Au départ massivement rejetées, ses œuvres ont néanmoins continué à être exposées et ont peu à peu gagné l’acceptation et la reconnaissance. Pourtant, dès les premières années du XXème siècle, au moment où il commence à être reconnu, il se contente de reproduire les inventions formelles mises en place au cours de la décennie précédente, délaissant quelque peu la peinture au profit de la musique. Car James Ensor n’est pas seulement le peintre de la modernité qui renouvela l’art belge. En plus d’être un brillant écrivain, auteur de critiques d’art et d’éminents discours, il est aussi mélomane et compositeur. Il décède le 19 novembre 1949 dans sa quatre-vingt-dixième année. Ce révolutionnaire enragé, anarchiste inscrit dans l’esprit belge bambochard de l’entarteur de petits-bourgeois, est inhumé dans le cimetière de l’église Notre-Dame-des-Dunes de Mariakerke à Ostende. Il n’a pas d’héritier direct, bien trop singulier et misanthrope pour cela mais, en renouvelant l’art belge et en anticipant l’expressionisme, il va influencer plusieurs générations de peintres parmi lesquels Paul Klee, George Grosz ou encore Alfred Kubin. « Son imaginaire particulier, concrétisé dans ses compositions grotesques ou macabres dont il a le secret, continue d'étonner et d'inspirer les peintres et les poètes d'aujourd'hui[10] » écrit Xavier Tricot, commissaire de l’exposition de Bozar, dans l’ouvrage qui lui donne son titre. C’est bien là que réside la force de l’œuvre de James Ensor. Soixante-quinze ans après sa mort, il continue d’être un modèle, une source d’inspiration pour les générations à venir.

Agrandissement : Illustration 20

[1] Acronyme de la contraction de Koninklijke Bibliotheek et de Bibliothèque Royale, les deux appellations bilingues de l’institution.

[2] La mode des bains de mer voit le jour en Angleterre au XVIIIème siècle. En 1784, l'aubergiste anglais William Hesketh est autorisé à bâtir sur la Groot Strand(Grande Plage) d'Ostende un petit pavillon en bois où les baigneurs peuvent acheter des rafraîchissements.

[3] La famille royale de Belgique est établie par la Révolution de 1830.

[4] Lettre d'Ensor à Louis Delattre, 4 août 1898.

[5] James Ensor dans Masques et visages de James Ensor, film de Paul Haesaerts (1952).

[6] Les membres fondateurs sont Achille Chainaye, Frantz Charlet, Jean Delvin, Paul Du Bois, James Ensor, Willy Finch, Charles Goethals, Fernand Khnopff, Jef Lambeaux, Périclès Pantazis, Darío de Regoyos, Willy Schlobach Frans Simons, Gustave Vanaise, Théo Van Rysselberghe, Guillaume Van Strydonck, Piet Verhaert, Théodore Verstraete, Guillaume Vogels et Rodolphe Wytsman. Anna Boch et Félicien Rops rejoignent le groupe en 1886.

[7] Blanche Rousseau, « Ensor intime », La Plume, n° spécial en six fascicules, James Ensor, peintre et graveur, 1899, pp. 26-28.

[8] La toile restera dans l’atelier d’Ensor jusqu’à sa première exposition au Palais des Beaux-Arts à l’occasion de la rétrospective de 1929. Daan van Heesch, « James Ensor : Made in Brussels », Ensor & Bruxelles, catalogue de l’exposition James Ensor. Inspired by Brussels, KBR, Bruxelles, du 22 février au 2 juin 2024, Fond Mercator, p. 44.

[9] André Masson, Entretiens avec Georges Charbonnier, Paris, René Julliard, 1958, p. 36.

[10] Xavier Tricot, James Ensor, Maestro. Mise en scène et spectacle dans l'œuvre d'Ensor, Éditions Lannoo, 2024, 224 pp.

Agrandissement : Illustration 21

« JAMES ENSOR - INSPIRED BY BRUSSELS » - Commissariat : Daan van Heesch, responsable du Cabinet des Estampes à KBR, et Vanessa Braekeveld, responsable des expositions temporaires de KBR.

Jusqu'au 2 juin 2024. Du mardi au dimanche, de 10h à 17h.

KBR

Mont des arts 28

B - 1000 Bruxelles

Agrandissement : Illustration 22

Agrandissement : Illustration 23

« JAMES ENSOR MAESTRO » - Commissariat : Xavier Tricot, directeur de la Maison Ensor, Ostende. Partenaire : Kom op tegen Kanker. Soutien : Gouvernement flamand

Jusqu'au 23 juin 2024. Du mardi au dimanche, de 10h à 18h, nocturne chaque dernier jeudi du mois.

Bozar

Rue Ravenstein, 23

B - 1000 Bruxelles

Agrandissement : Illustration 24