Agrandissement : Illustration 1

La scène est littéralement immergée dans la mer Méditerranée dont l’image, projetée sur l’immense écran qui tapisse le mur du fond, se reflète dans le double miroir occupant une grande partie du plateau si bien qu’on a l’impression d’être en pleine mer, submergé par la force du grand bleu. Tout au long de la première partie, le décor filmique n’aura de cesse de se déplacer pour se rapprocher des côtes algériennes avant de parcourir les rues de la capitale. Une jeune femme émerge lentement au milieu de cette mer, suivie par les autres protagonistes qui s’avancent les bras chargés d’éléments sculptés semblables à des maquettes stylisées. Elles sont déposées au-devant de la scène, exposées au regard de tous. Ces structures architecturales, plus tard assemblées sur l’un des miroirs faisant désormais office d’estrade, forment les composantes de la ville d’Alger telle que l’avaient imaginé au début des années trente Le Corbusier et Pierre Jeanneret dans leur « projet Obus » dont le plan sert de manifeste. Les formes courbes pour « chercher en tous sens les horizons[1] » et pour « répondre à une invite du paysage[2] », composent ici un décor symbolique de la ville du futur dont l’autoroute aérienne supportée par une structure de béton abritant des logements pour cent-quatre-vingt-mille personnes[3] brille comme la promesse de la cité des temps modernes. Ce futur jamais construit, déjà passé, est le temps des personnages. Ils sont jeunes, au nombre de sept : trois femmes et quatre hommes. Ils prennent la parole, à la fois narrateurs et acteurs de ce récit qui est le leur, celui d’une jeunesse algérienne pendant la décennie noire, la guerre civile qui oppose à partir de 1991 le gouvernement à l’Armée islamique du salut (AIS) et au Groupe islamiste armé (GIA). Ces « années de braise », qui s’achèveront en 2002 avec la reddition des groupes islamistes, font en dix ans environ cent-cinquante mille morts, des dizaines de milliers de disparus, un million de déplacés, et laissent un pays ruiné.

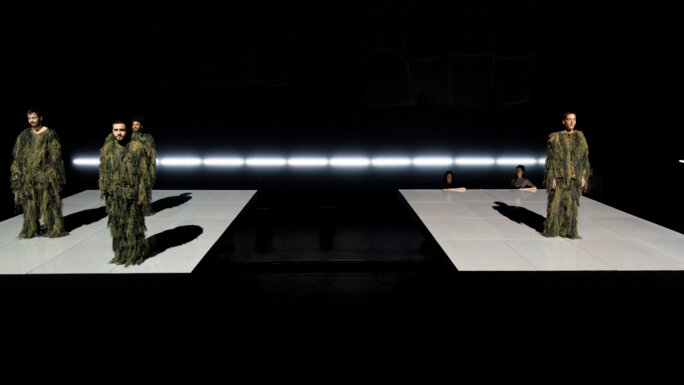

Agrandissement : Illustration 2

Avoir vingt ans à Alger

À l’insouciance de la sortie de l’adolescence succède l’urgence de vivre ; en témoigne la prégnance de la musique. Ensemble ils vont vivre la montée de cette nouvelle guerre civile : les peurs, les menaces, les interdictions, celles faites au corps des femmes : « Rhabille-toi s’il te plait, tu me fous la honte » dit Sammy à Ksu alors en maillot sur la plage privée de Palm Beach à Staoueli. Bientôt, il sera trop dangereux pour les femmes de sortir le soir dans les rues d’Alger. Tutoyer la mort quand on a vingt ans incite à exister dans une intensité, une fureur qui traduit l’urgence de vivre, le désir de lendemains. La seconde partie de la pièce met en abime cette jeunesse avec celle de la génération précédente, celle de la révolution algérienne (1954-62). Après l’entracte, la mer laisse place aux arbres. L’immersion est rurale, l’histoire rattrape le présent. Dans la campagne algérienne, de jeunes soldats français, appelés pour servir une guerre qui n’est pas la leur, viennent mourir à vingt ans dans les Aurès, là où la révolution algérienne a commencé – à Batna – aboutissant à l’indépendance de 1962. Eux aussi composent une surprenante mise en abime avec la génération suivante, celle des enfants des combattants algériens, celle là même qui aura vingt ans au cours de la décennie noire. Une troisième partie laisse place au futur, « peut-être pour dire que cette histoire ne se finira jamais et qu’il reste beaucoup à dire et à faire pour énoncer tout ce que la terreur a étouffé[4] » indique Sonia Chiambretto, un futur audible dans le formidable désir d’avenir de tout un peuple.

Le texte dévoile par fragments les strates d’une mémoire, celle de la jeunesse algéroise, ici durant la décennie noire, mais qui apparait sans cesse traversée par l’histoire. Placés sous la bienveillance du fantôme du Corbusier dont ils arpentent les rues imaginaires que le célèbre architecte avait redessiné, les protagonistes tentent de vivre dans une nation encore jeune constamment marquée par les tragédies politiques. « Dans mon texte, je crée une ville dystopique qui devient le support d’un récit dans lequel j’associe plusieurs couches de mémoire telles que la colonisation, la guerre d’indépendance, la libération, la décolonisation, la ‘décennie noire’[5] » confie l’autrice. Le récit est né de l'insupportable hiérarchie de l'information. L'annonce du massacre de Raïs – l’un des plus meurtriers commis dans un village algérien – le 29 août 1997, a été rattrapé par celle du décès de la princesse Diana survenu deux jours plus tard qui a totalement occulté le drame algérien dans les médias internationaux. Sonia Chiambretto a voulu comprendre ce qu’il se passait de l’autre côté de la Méditerranée. « Ça m’a pris dix ans, même plus » avoue-t-elle. « Après avoir collecté une somme d’archives, de documents, de témoignages, de photos, j’ai fait table rase et je me suis lancée dans l’écriture du texte ». Celui-ci est travaillé par la question politique de la terreur : « En Algérie, la décennie noire a laissé un vide incroyable. Imaginez tous les intellectuels et artistes, chanteurs, réalisateurs, poètes, décimés, assassinés, en France, pendant une décennie ![6] ». Sur scène, les comédiens entament la longue litanie des personnalités tombées au cours de cette période. Elle parait interminable. Elle rend compte de l’assassinat d’une nation. Entre chaque nom, ils rappellent qu’ils ont pleuré les morts : Tahar Djaout, écrivain, poète, journaliste, Ahmed Asselah, directeur de l’école des Beaux-Arts d’Alger, et son fils, Rabah Asselah, le comédien Azzeddine Medjoubi, le chanteur de Raï sentimental Cheb Hasni, Nabila Djahnine, architecte, le sociologue M’hamed Boukhobza, la journaliste Farida Bouziane, Smaïl Yefsah, journaliste à la télévision algérienne, Naïma Illoul, journaliste du quotidien El Watan, Matoub Lounes, chanteur kabyle et militant de la cause identitaire amazigh, et tant d’autres. Ils ont beaucoup pleuré jusqu’à ne plus avoir de larme.

Agrandissement : Illustration 3

« Dessiner le portrait d’une humanité qui ne s’est pas fait suffisamment entendre »

Avec sa langue orale et hybride, l’écriture singulière de Sonia Chiambretto provoque à chaque mot une explosion sur la page : « Je ne cherche pas à décrire le bruit d’une kalachnikov, mais je cherche à ce qu’on l’entende encore, une fois le livre fermé[7] » résume-t-elle ainsi son style. L’écrivaine est aussi poétesse, c’est même de là qu’elle vient, et l’exigence formelle de la poésie apparait finalement libératrice. Sonia Chiambretto et Hubert Colas collaborent régulièrement depuis les premiers textes de l’autrice. Une histoire de longue date pour le metteur en scène qui prend ici des contours intimes lorsqu’il confie à propos du texte : « Pour elle, comme pour moi, nos origines nous poursuivaient[8] ». Cette mémoire inconnue, fantôme, lui inspire la création théâtrale du texte dont il ne sait pas encore que son achèvement durerait dix ans, le temps sans doute nécessaire pour exprimer la vérité d’un corps qui porte les stigmates d’une histoire qu’il n’a pas vécu. En adaptant « Gratte-ciel », Colas fait du récit un spectacle : « Superstructure ».

« Quand j’ai écrit ce texte, même si je m’attachais à composer, agencer, déplacer, j’ai sans cesse eu l’impression de traverser un champ de mines[9] ». Le texte puissant de Sonia Chiambretto développe une écriture singulière qui répond à la force d’engagement de ses propos. Dans cette tentative de poser un regard sur les cinquante dernières années de l’Algérie, les voix ont dû se faire multiples, les récits, pluriels. « Sans doute lui fallait-il trouver les différentes composantes de cette temporalité afin de nous faire entrer dans cette partie de l’histoire algérienne, de la France, de la décolonisation, du terrorisme et laisser ouverts les multiples témoignages qu’elle avait rencontrés et pour enfin écrire un récit, une mémoire, une fiction documentaire[10] » indique Hubert Colas. En faisant du projet « Obus » du Corbusier l’espace fictionnel de son récit choral, sans doute convoque-t-elle aussi les fantômes du colonialisme qui altèrent encore aujourd’hui les destinées de l’Algérie. Entre fiction et réalité, « Superstructure » fait des comédiens les passeurs d’une mémoire intime et fragmentaire de l’Algérie contemporaine dont le drapeau est brandi à la fin de la pièce, au rythme du tube planétaire « Pata pata » qui propulsa en 1967 la chanteuse sud-africaine Miriam Makeba, figure de la lutte anti-apartheid, sur le devant de la scène mondiale. Ici reprise par les protagonistes de la pièce, la chanson exprime l’incommensurable désir d’un futur meilleur dans lequel la jeunesse pourra enfin être vécue dans l’insouciance de son âge.

Agrandissement : Illustration 4

[1] Le Corbusier cité dans « Plans de Le Corbusier pour Alger », L’INA éclaire l’actu, vidéo, 21 novembre 1972, https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i13277735/plans-de-le-corbusier-pour-alger Consulté le 12 juin 2022.

[2] Ibid.

[3] Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre complète, volume 2, 1929-1934, http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6259&sysLanguage=fr-fr&itemPos=193&itemSort=fr-fr_sort_string1%20&itemCount=216&sysParentName=&sysParentId=65 Consulté le 12 juin 2022.

[4] « Entretien avec Sonia Chiambretto », propos recueillis par Frédéric Vossier, conseiller artistique et littéraire, en décembre 2020, reproduit dans le programme de salle, TNS – Théâtre national de Strasbourg, juin 2022.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] « Questions à Hubert Colas », propos recueillis par Frédéric Vossier, conseiller artistique et littéraire, en décembre 2020, reproduit dans le programme de salle, TNS – Théâtre national de Strasbourg, juin 2022.

[9] « Entretien avec Sonia Chiambretto », op.cit.

[10] « Questions à Hubert Colas », op. cit.

Agrandissement : Illustration 5

SUPERSTRUCTURE - texte Sonia Chiambretto, mise en scène Hubert Cola, avec Sofiane Bennacer, Mehmet Bozkurt, Ahmed Fattat, Isabelle Mouchard, Perle Palombe, Nastassja Tanner, Manuel Vallade. Vidéo : Pierre Nouvel, lumières : Fabien Sanchez, son : Frédéric Viénot, costumes : Fred Cambier, assistanat mise en scène : Lisa Kramarz, assistanat scénographie : Andrea Baglione, régie générale : Nils Doucet, régie vidéo : Hugo Saugier, production : Diphtong Cie, coproduction : Théâtre national de Strasbourg, Théâtre de Liège, MC2 : Grenoble. Avec le soutien du Fonds d’insertion pour jeunes artistes dramatiques, DRAC et Région Sud et de la Spedidam. Le décor est réalisé par les ateliers du Théâtre National de Strasbourg. Sonia Chiambretto est représen- tée par L’Arche, agence théâtrale. Le texte de Sonia Chiambretto représenté est publié sous le titre Gratte-ciel (L’Arche 2021). Diphtong Cie est conventionnée par le ministère de la Culture - Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur et subventionnée par la ville de Marseille, la région Sud, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Spectacle créé le 25 janvier 2022 à la MC2: Grenoble, vu le 12 juin 2022 au TNS - Théâtre National de Strasbourg.

Du 8 au 15 juin 2022,

TNS - Théâtre National de Strasbourg

1, avenue de la Marseillaise

CS 40184 67 005 Strasbourg Cedex