Agrandissement : Illustration 1

L’âge d’or de la production des images populaires en France et en Europe s’étend de la seconde moitié du XIXème siècle jusqu’à la Première Guerre mondiale. De l’autre côté de l’Atlantique, la période est aussi celle de l’apogée de la presse satirique mexicaine dans laquelle s’inscrit José Guadalupe Posada Aguilar, dessinateur et graveur prolifique, mort à soixante ans dans l’oubli en 1913 avant que son œuvre ne soit redécouverte dès les années vingt par le peintre français installé au Mexique Jean Charlot (1898-1979) qui est le premier à lui consacrer un article biographique[1]. À ce moment, Charlot travaille avec le peintre muraliste Diego Rivera (1886-1957) qui découvre ainsi l’œuvre de Posada dont il va faire la renommée et assurer sa gloire posthume. En France, malgré l’intérêt des surréalistes, il reste encore largement méconnu. Le musée de l’Image d’Épinal propose d’aller à la découverte de ce graveur au talent immense à travers l’exposition d’environ deux-cents œuvres, provenant dans leur très grande majorité de la Collection Mercurio López Casillas, la plus importante collection de caricatures de Posada au monde, qui dessinent un parcours dans la vie et l’œuvre de l’artiste. Avec cette première rétrospective française, le musée de l’Image d’Épinal invite aussi à sortir l’imagerie populaire d’une vision très européanocentrée.

Agrandissement : Illustration 2

Au service de la presse populaire durant le Porfiriat

Né en 1852 à Aguascalientes dans une famille d’artisans, Posada grandit dans un pays sous occupation. L’expédition du Mexique menée par les troupes de Napoléon III va en effet placer le pays sous protectorat français entre 1861 et 1867. Elle devait installer un souverain européen catholique et conservateur à sa tête, répondant ainsi à la demande de conservateurs mexicains établis en Europe. Elle se solde en 1867 par la mort de Maximilien de Habsbourg, couronné empereur en 1864 et fusillé trois ans plus tard. Durant cette période, l’influence de la mode française domine fortement à Mexico, ville très européenne. Cet épisode français a-t-il eu un impact sur lui ? Posada n’a laissé aucun écrit, rien qui ne puisse aider à recomposer sa biographie. Toute sa carrière se déroule sous la mandature du président Porfirio Diaz (1830-1915), élu durant une trentaine d’années (1876-1911) et dont la fin de règne s’apparente à une quasi-dictature. On ne connait pas ses opinions politiques. Posada réalise des pamphlets à la fois pour et contre Diaz.

Agrandissement : Illustration 3

Étudiant à l’Académie municipale des arts et métiers d’Aguascalientes qui dispense une formation classique reprenant le modèle d’enseignement académique, Posada se familiarise avec l’art des maîtres européens, apprend la caricature dispensée dans un courant satirique, le même que l’on peut trouver en France. Son style ne se détache pas encore de celui des autres. Il travaille à la commande, grave des diplômes, entre comme apprenti dans l’atelier de gravure et lithographie de José Trinidad Pedroza (1837-1920), co-fondateur du journal satirique « El Jicote » s’opposant à la réélection du gouverneur en place, dans lequel Posada publie en 1871 ses premières illustrations. L’année suivante, ses images sont diffusées dans les journaux Argos et El Ahuizote[2]. Ces dessins de jeunesse sont influencés par ceux du grand caricaturiste mexicain Constantino Escalante (1836-1868), fondateur du journal satirique La Orquesta dans lequel il publie plus de cinq cents lithographies de 1861 à 1868, en plein âge d’or de la presse satirique mexicaine. À travers lui, il subit également l’influence des Français Grandville, Daumier et du Charivari[3]. En 1872, Posada et Pedroza s’installent dans la grande ville industrielle de León pour y ouvrir un nouvel atelier de gravure. Le départ d’Aguascalientes est sans doute à mettre en relation avec leur opposition aux hommes politiques locaux[4].

Agrandissement : Illustration 4

Pendant plus de quinze ans, il illustre les journaux La Gacetilla et La Educación tout en enseignant la lithographie. En 1888, de terribles inondations détruisent la ville, faisant des milliers de morts. Son atelier disparait emporté par les eaux. À trente-six ans, il déménage à Mexico avec sa femme et son fils et collabore à La juventud literaria, en tant que premier dessinateur. « Nous devinons en Posada le plus grand caricaturiste, le plus grand dessinateur du Mexique. Nous espérons publier prochainement un chef-d’œuvre signé de son nom, un dessin qui obtiendra les éloges de la presse et de l’intelligentsia[5] » écrit en 1888 Arturo Paz dans la revue. Presse ouvrière, revues littéraires, journaux satiriques, dès son arrivée dans la capitale, Posada travaille pour des éditeurs très divers, incluant même un luxueux magasine de cuisine.

Agrandissement : Illustration 5

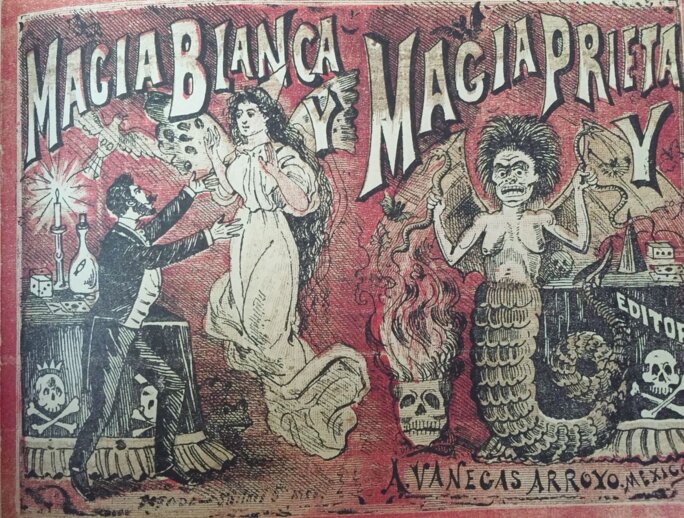

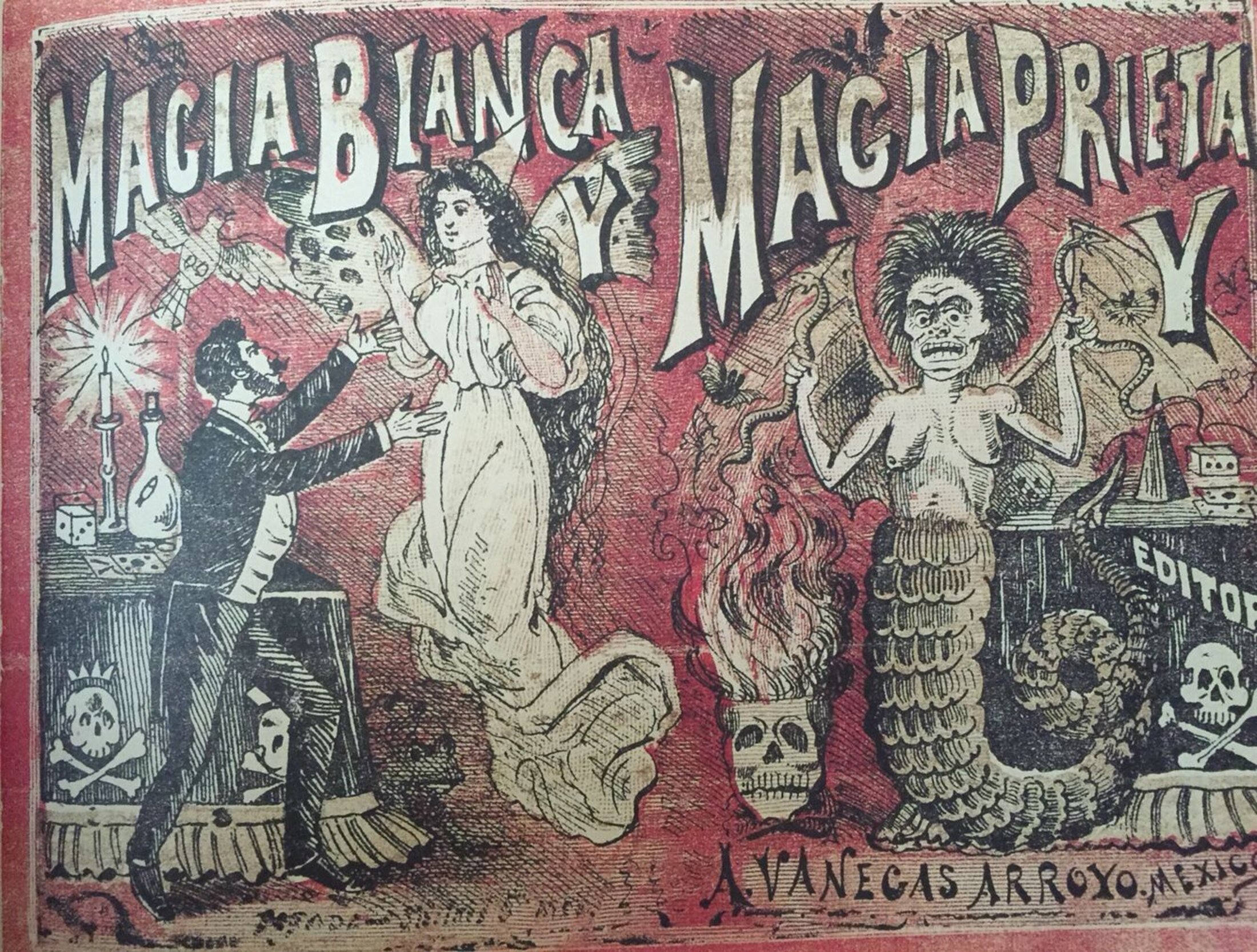

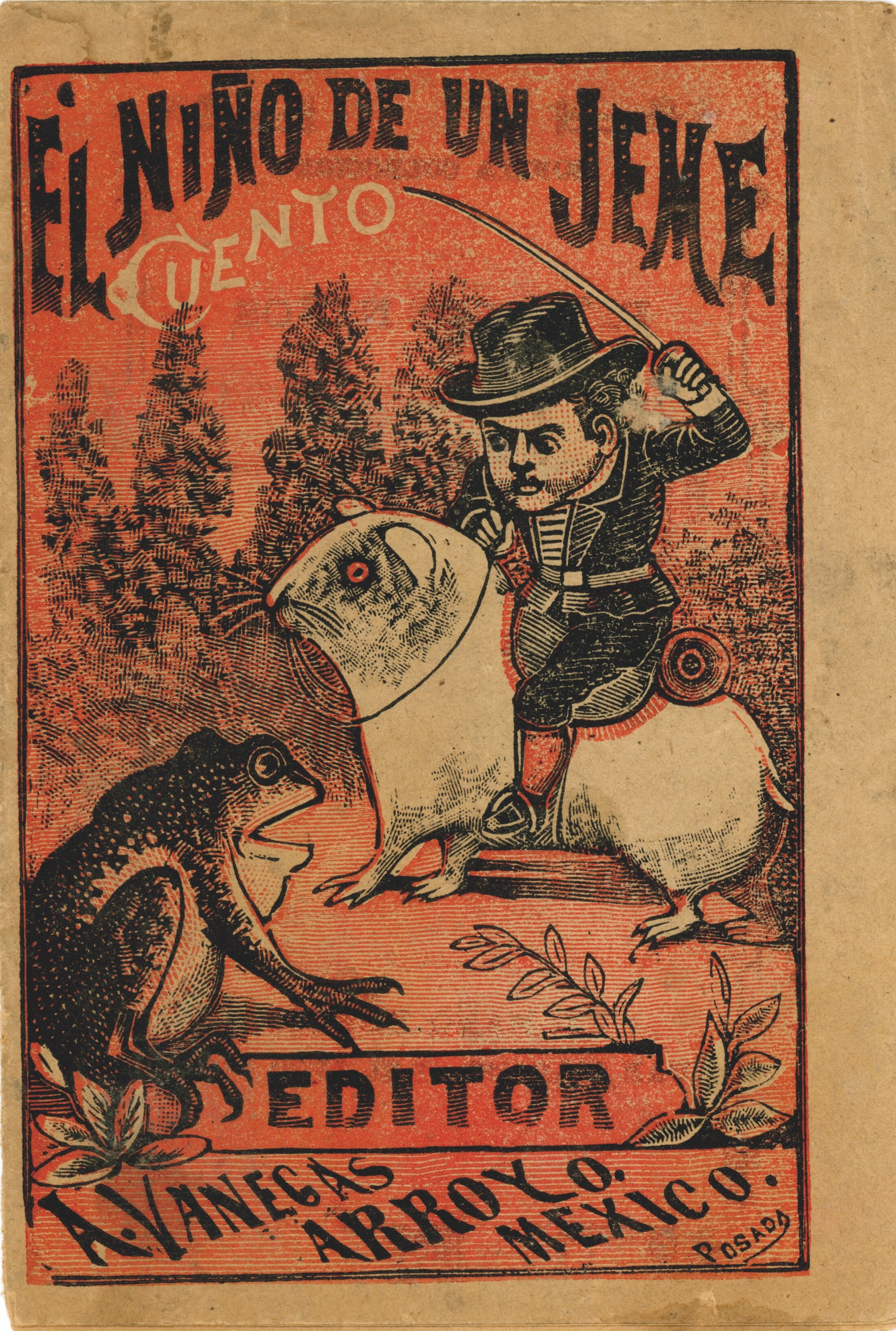

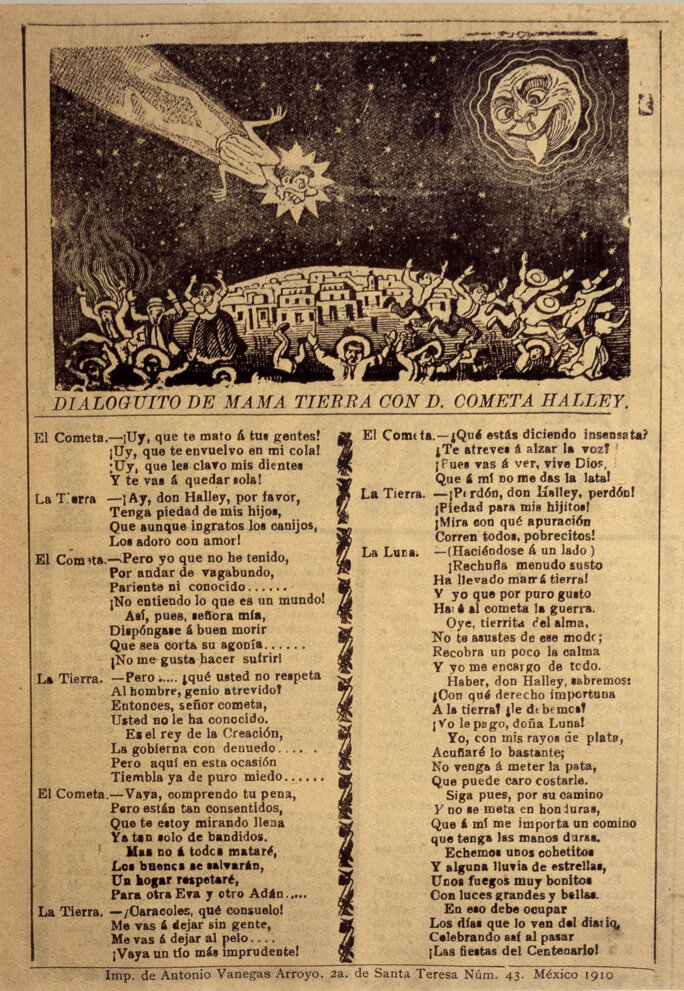

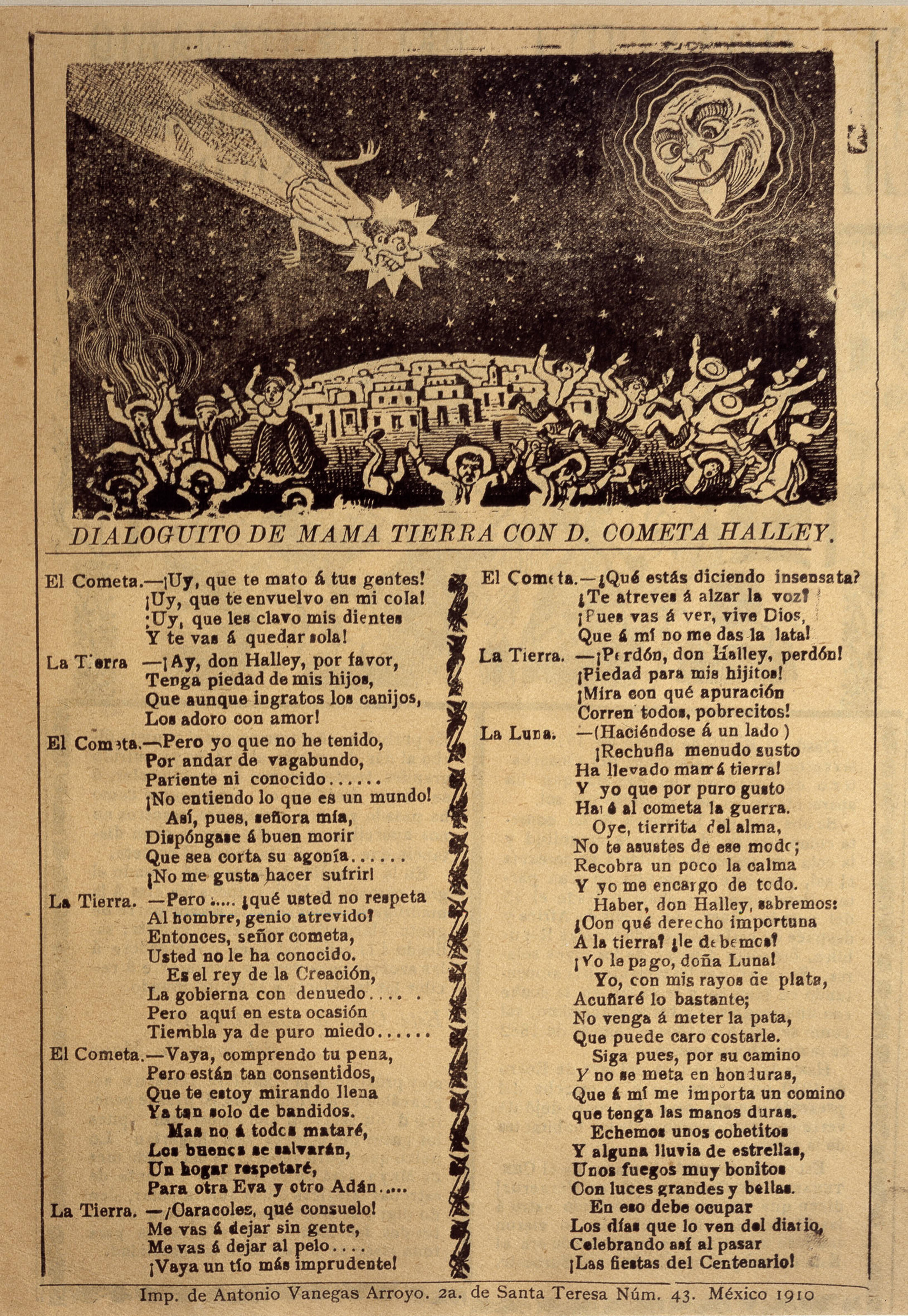

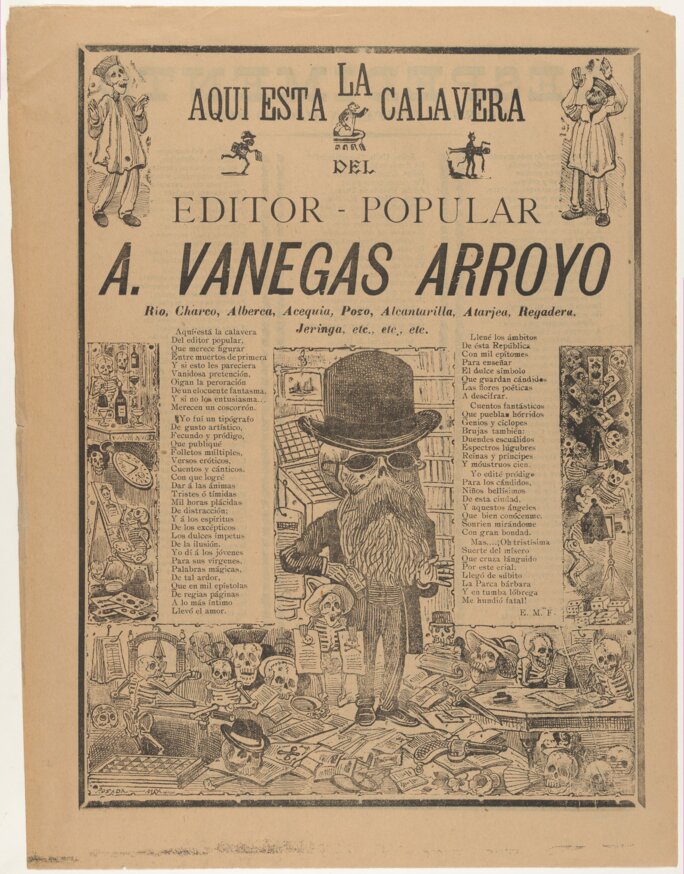

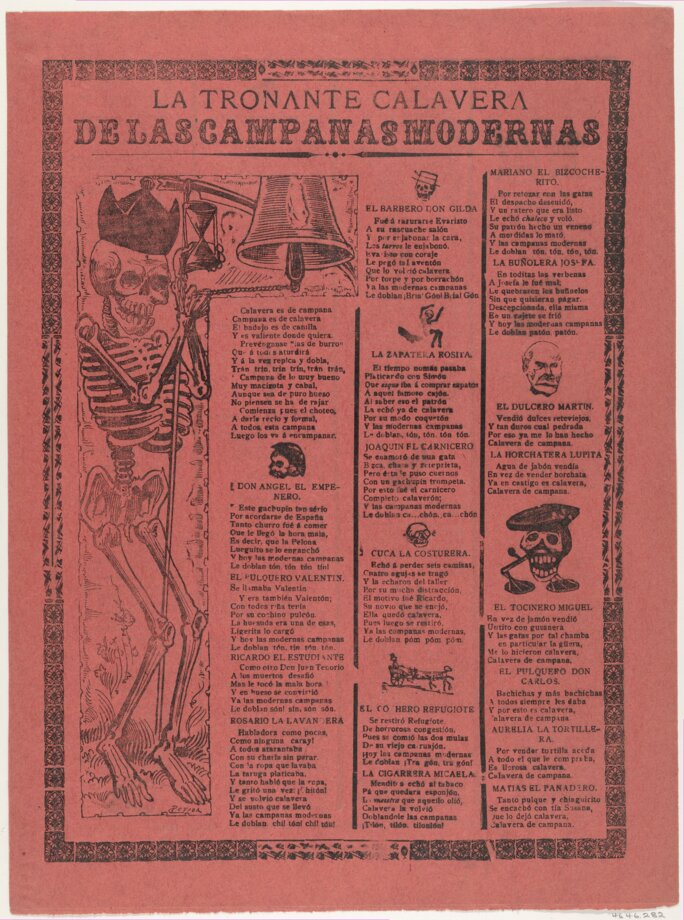

Sa rencontre avec l’éditeur Antonio Vanegas Arroyo (1852-1917) va être décisive. Il travaillera pour lui pendant plus de vingt ans, réalisant ses plus beaux dessins. Se disant lui-même « éditeur populaire », Vanegas Arroyo travaille encore avec des machines anciennes – comme la presse typographique – et sur du papier de mauvaise qualité, alors que l’époque est aux innovations techniques qui transforment considérablement le secteur de l’édition. Il s’adresse exclusivement aux gens du peuple : artisans, ouvriers, petits commerçants du centre de Mexico, à travers des hojas sueltas, des feuilles volantes, l’équivalent des Canards en France, ou des petits livrets. Autant le grand public est tout de suite séduit par le style novateur de Posada autant la haute société le trouve détestable.

Agrandissement : Illustration 6

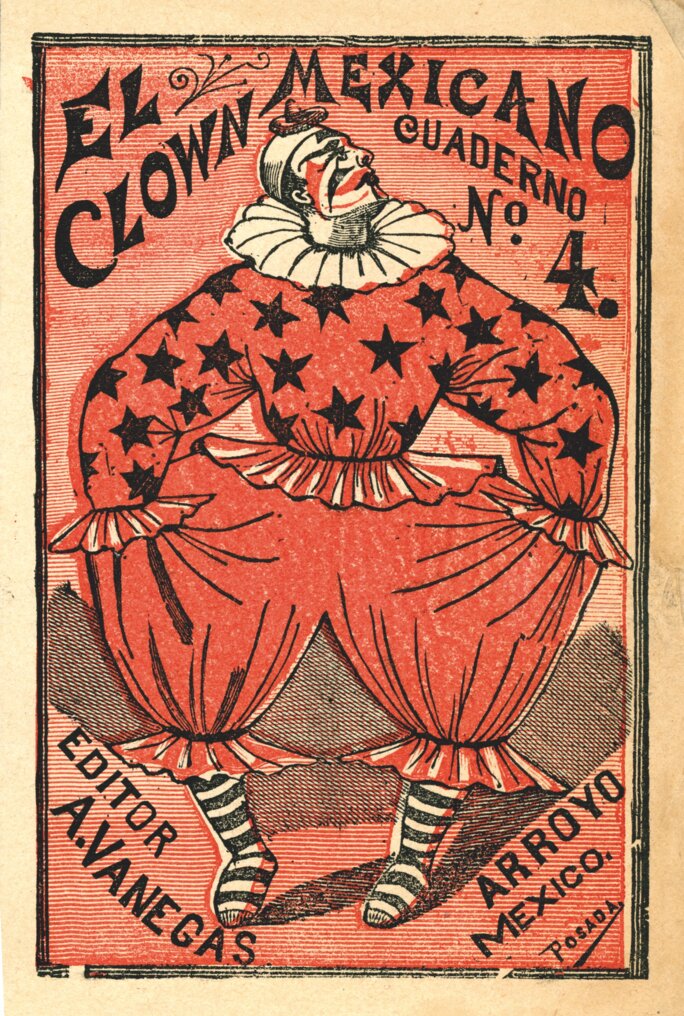

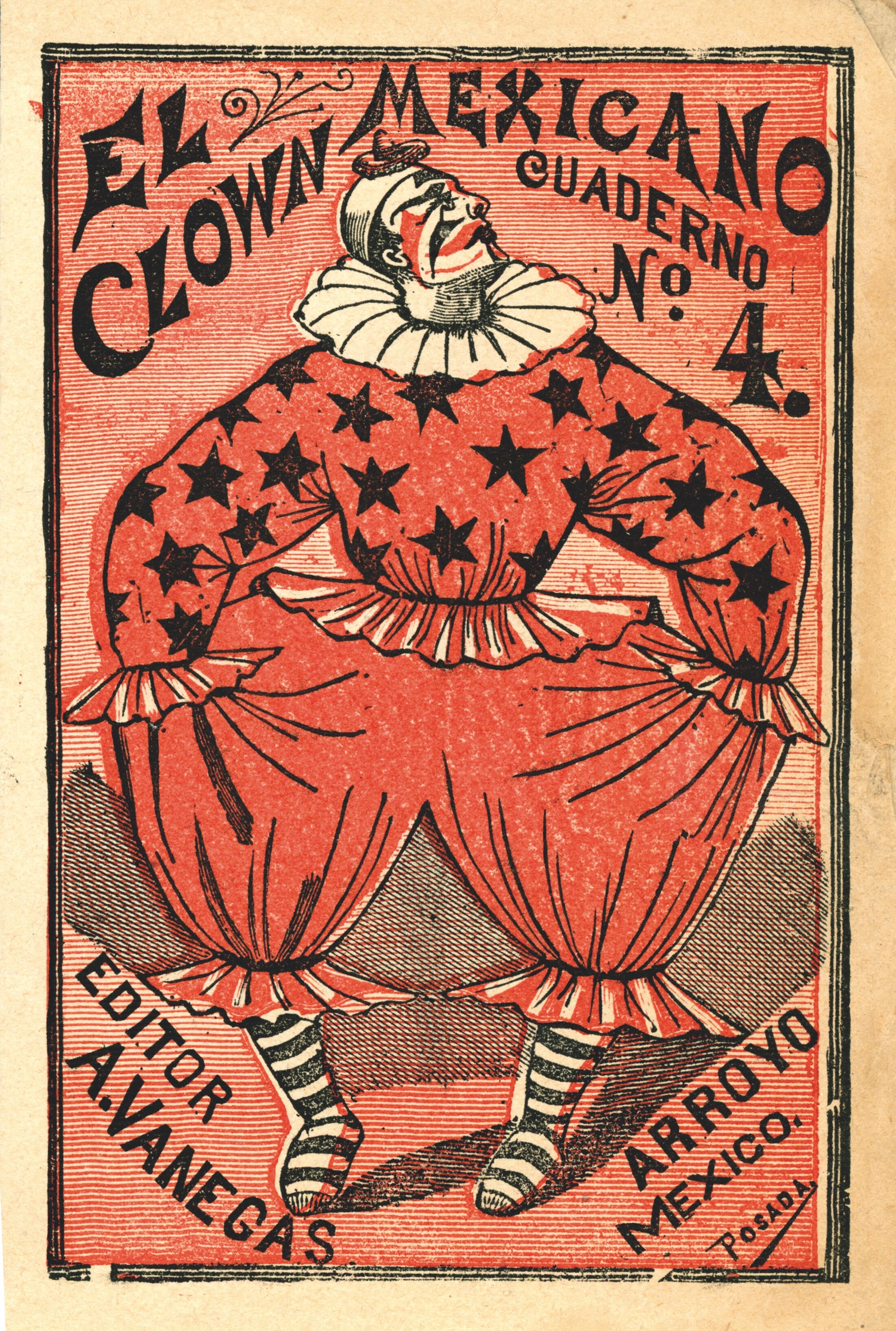

Vanegas Arroyo publie de centaines de cuadernillos, petits ouvrages au papier très léger, déclinés en collections – cuisine, magie noire, magie blanche – et vendus par colportage. « C’est donc paradoxalement outre-Atlantique, et à l’orée du XXème siècle, qu’a lieu l’ultime résurgence d’une tradition européenne apparue dès les débuts de l’imprimerie – avec la Bibliothèque bleue en France ou les chapbooks en Angleterre[6] » explique Laetitia Bianchi, co-commissaire de l’exposition avec Christelle Rochette, directrice de l’institution vosgienne. Ces livrets occupent une place particulière dans la production de Posada. Il en illustrera plus de trois cents parmi lesquels des manuels de cuisine et de couture, des modèles de lettres d’amour ou encore des livres de contes et de devinettes. Avant Posada, Vanegas Arroyo avait révélé le talent d’un autre graveur, Manuel Manilla (1830-vers 1900) auprès duquel Posada va perfectionner sa technique de gravure au burin. Manilla est connu pour sa précision extrême dans le rendu des textures et pour la délicatesse de ses calligraphies. Posada reprend à son compte ces compétences auxquelles il adjoint l’expressivité des figures, l’amplitude des mouvements et un sens de la composition. La différence de style est indéniable. L’élève dépasse rapidement le maitre.

Agrandissement : Illustration 7

L’art et la technique

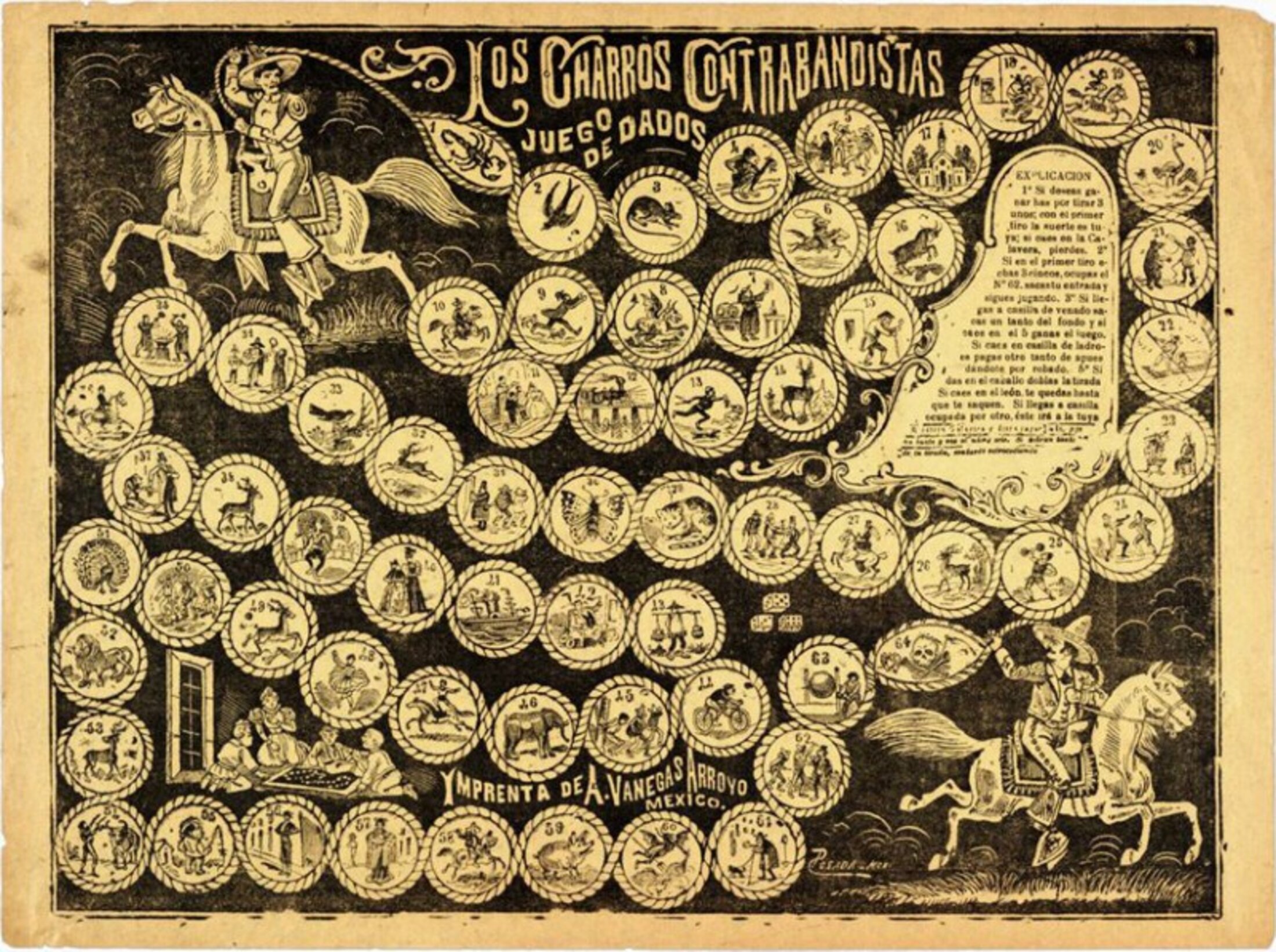

On pense souvent que Posada est un graveur sur bois. S’il en a réalisé quelques-unes à ses débuts, l’artiste est avant tout un graveur sur métal. Il travaille le plomb, même si aucune matrice de cet alliage n’a été retrouvée dans son atelier. Il pratique la gravure au burin pour laquelle il utilise comme outil un « vélo », sorte de peigne aux dents pentues très serrées permettant de tracer plusieurs lignes parallèles d’un seul coup sur divers supports. Grâce à cette technique, il développe un style singulier à partir de 1889. Au début du XXe siècle, une autre technique s’impose à lui et finit par dominer sa production : la gravure sur zinc ou gillotage, qui utilise une matrice en relief obtenue à l’aide d’un acide. Il va transposer un bon nombre de ses anciens dessins en zincographie. Pour les couvertures des livres illustrés, il grave deux plaques, une noire, une rouge, plus rarement trois, ajoutant un verte, et fait apparaitre des jeux de lumière par la superposition des plaques. Dans les doubles pages des contes, certaines feuilles volantes mais aussi des jeux, les gravures sont colorées à la main grâce à la technique du pochoir : une couleur et un coloriste par pochoir comme l’illustre le jeu de parcours « Corrida de toros », équivalent du Jeu de l’oie. Ce même système de pochoirs était utilisé dans l’imagerie populaire européenne pour l’éclat de ses teintes qui vient magnifier la mise en couleurs.

Agrandissement : Illustration 8

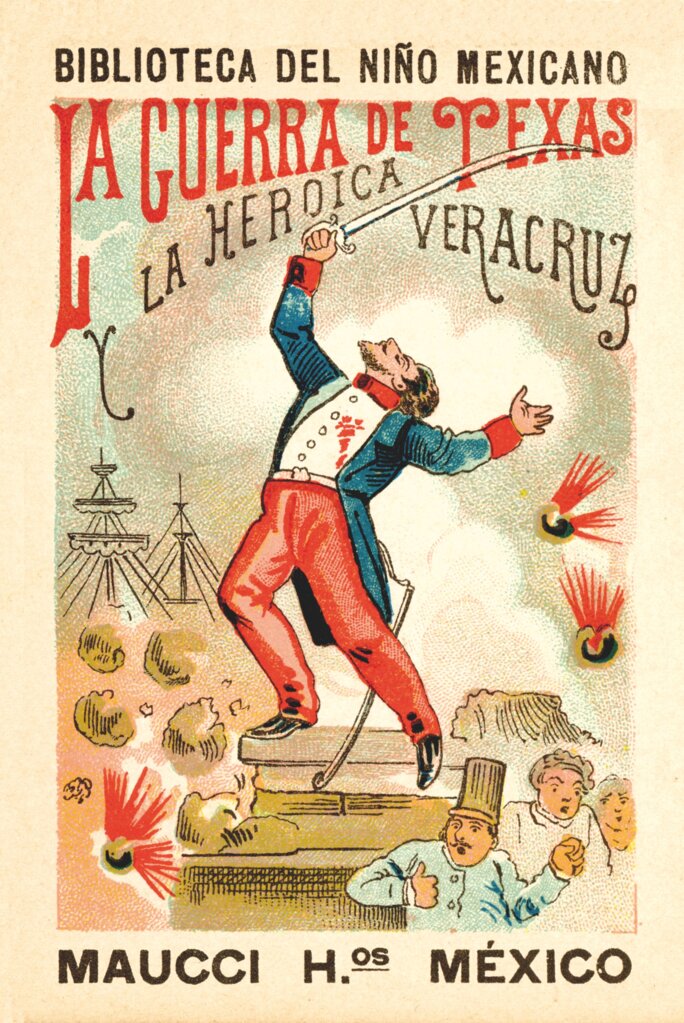

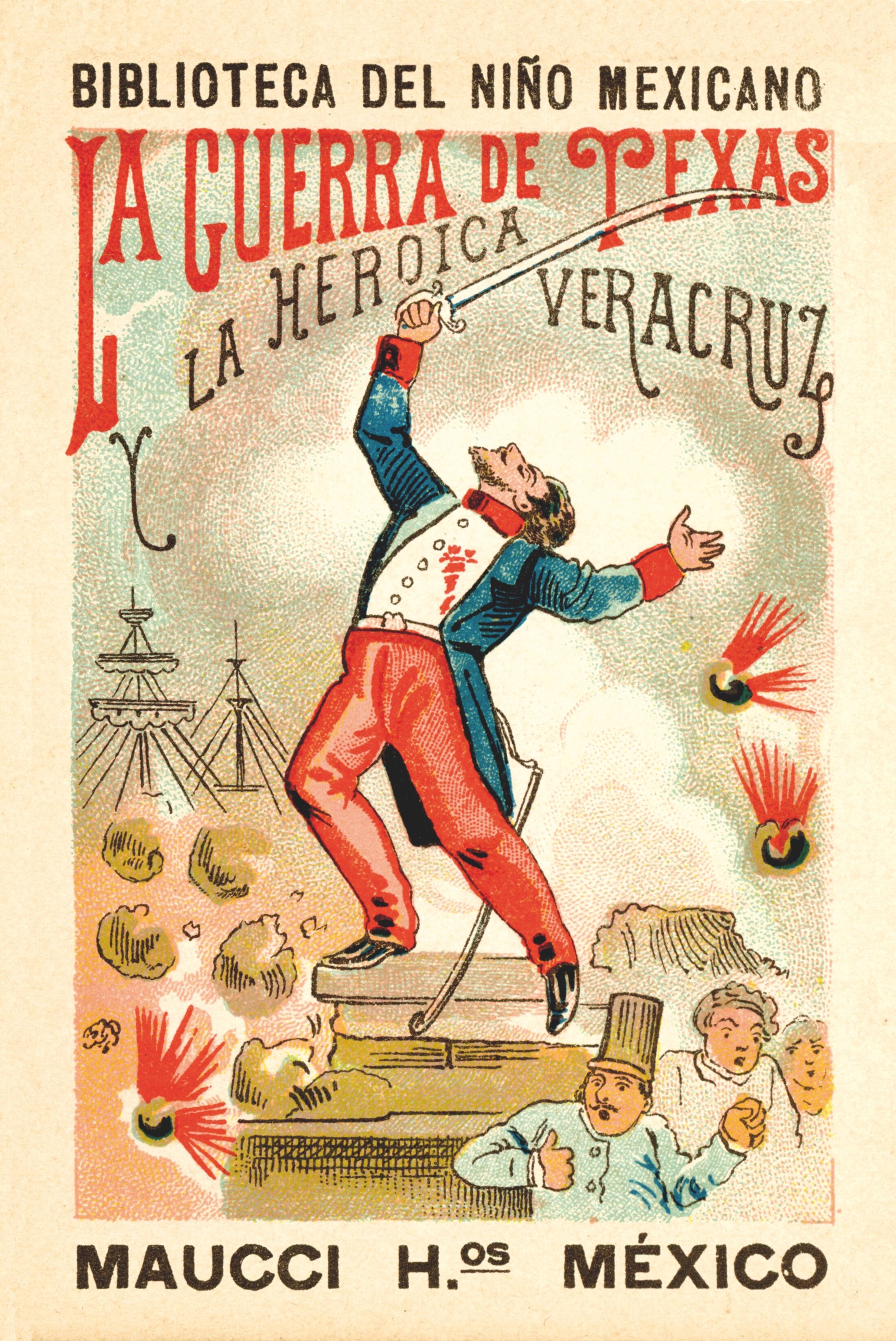

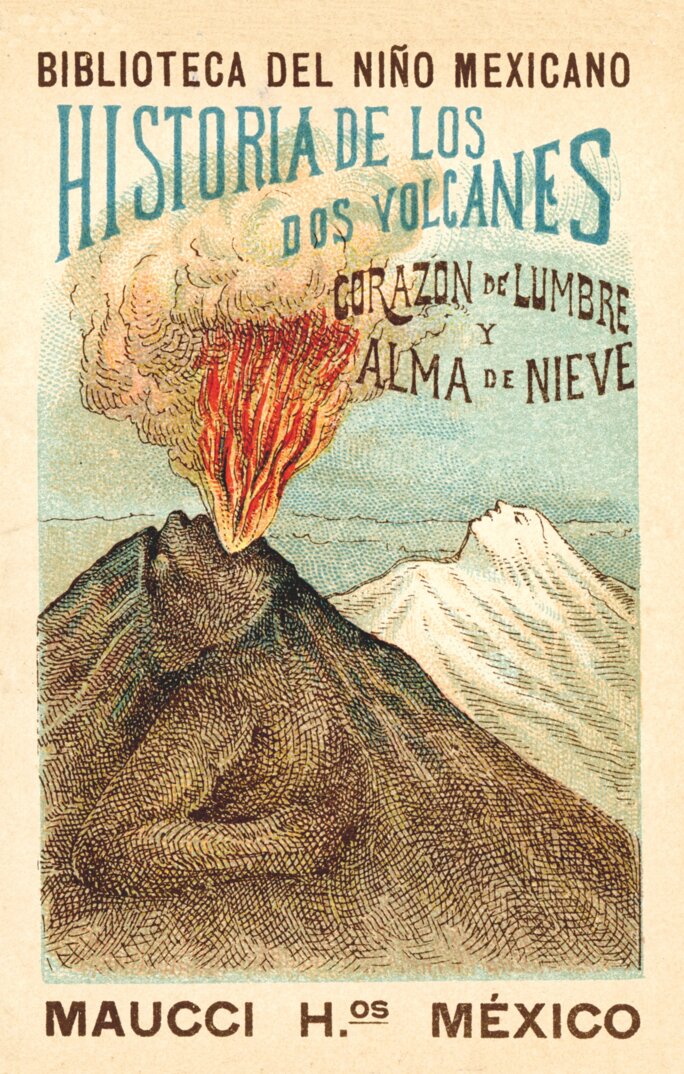

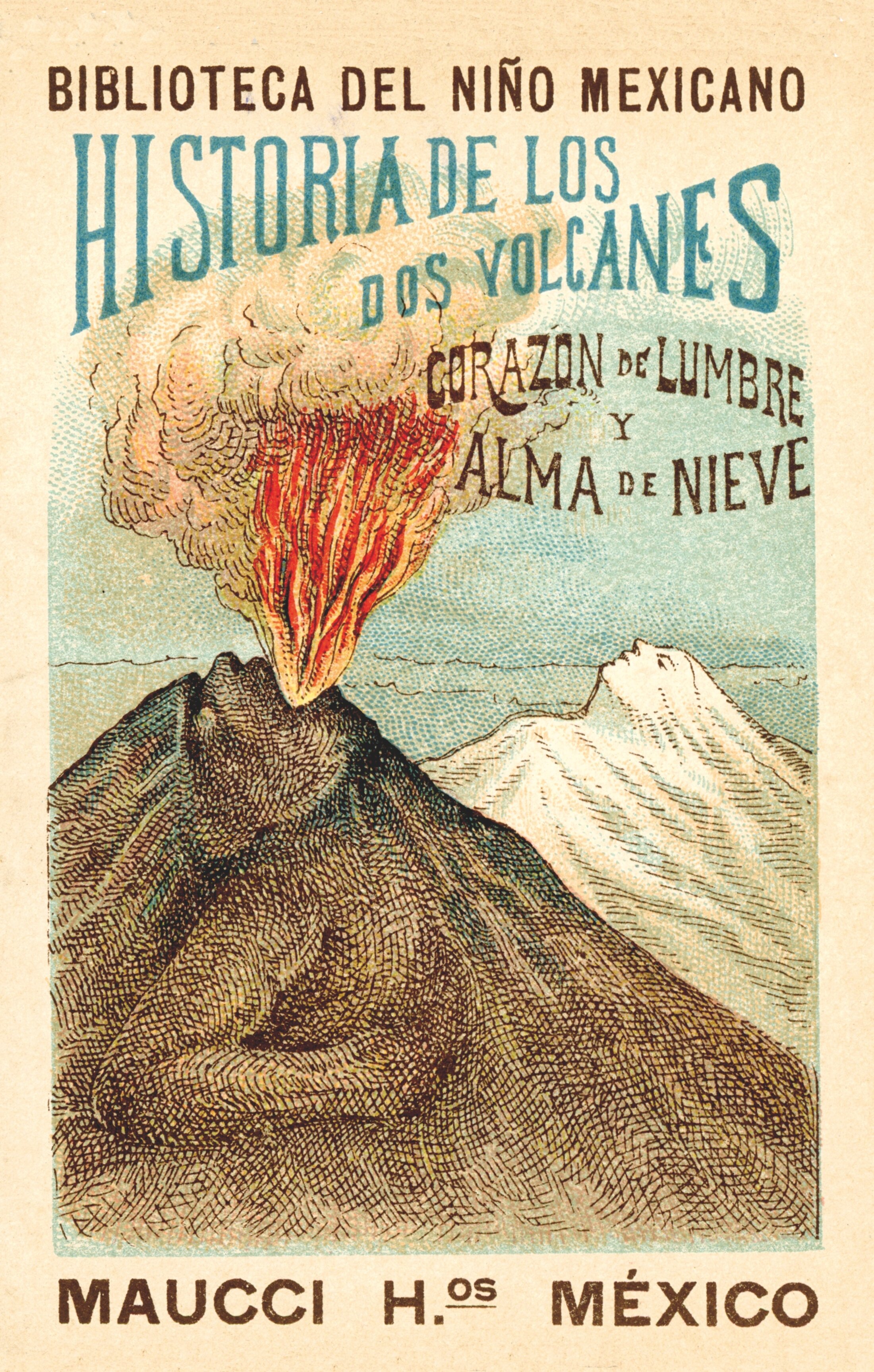

Tout au long de sa carrière, Posada multiplie les thèmes et les sujets pour finalement aborder presque tous ceux qui touchent à la culture populaire. Il en va ainsi des contes pour enfants, en plein essor des deux côtés de l’Atlantique dans la seconde moitié du XIXème siècle en raison notamment du développement de l’école obligatoire. Vanegas Arroyo crée, dans les années 1890, une collection de contes accompagnée d’illustration en couleurs de Posada, pour la couverture, et de Manilla, pour les pages intérieures. Posada va également illustrer la collection de la Biblioteca del Niño Mexicano[7] composée de cent dix petits livres de seize pages, publiés entre 1899 et 1901 aux éditions espagnoles des frères Maucci. Présentée comme un instrument d’éducation, la série narre l’histoire nationale mexicaine aux enfants et aux adolescents à partir d’intrigues fictionnelles, dont la rédaction est confiée à l’écrivain Heriberto Frías (1870-1925), et d’images afin de rendre le contenu plus attractif. Si sur cent-dix couvertures, seules cinq sont signées, l’homogénéité de l’ensemble, l’expressivité des personnages notamment, ne laisse aucun doute quant à la paternité des illustrations.

Agrandissement : Illustration 9

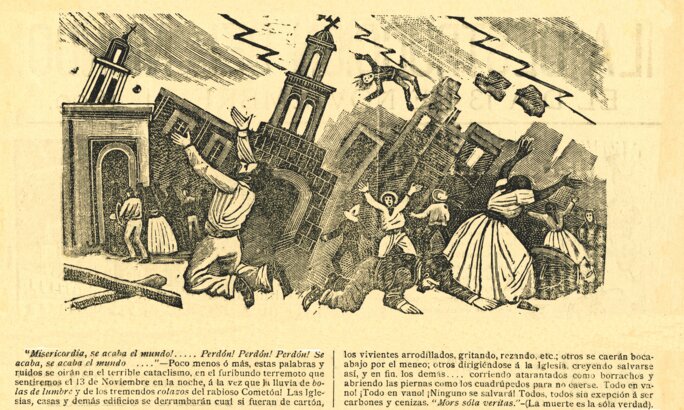

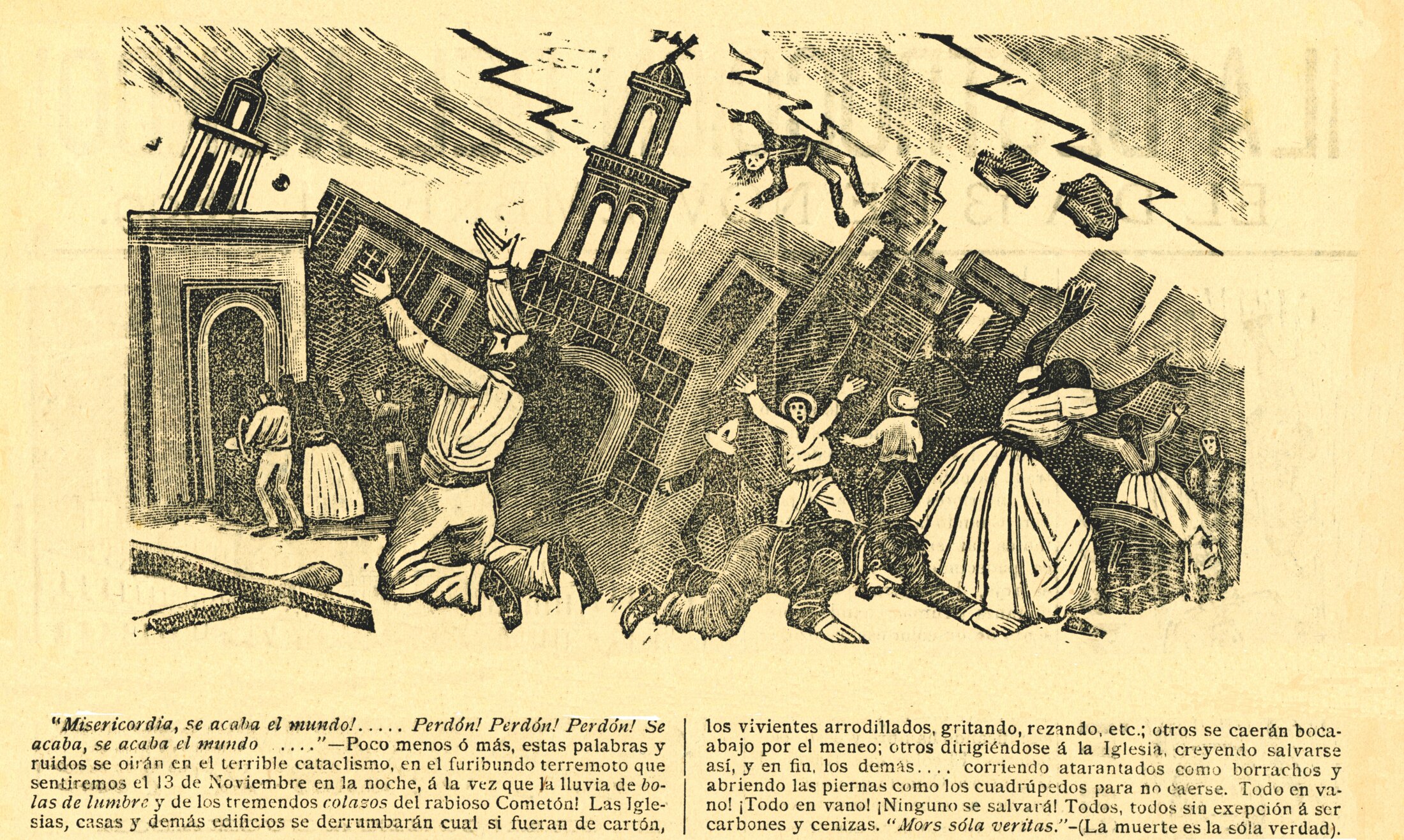

Cependant, les plus célèbres gravures de Posada sont extraites des hojas volantes, ces feuilles volantes publiées par Venagas Arroyo dont la parution est aléatoire et qui, contrairement au journal, ne traitent que d’un seul sujet. Les faits divers sanglants et les phénomènes étranges dominent largement et sont traités avec un sensationnalisme qui en fait la saveur, jusque dans les titres racoleurs. Ils étaient vendus à la criée par des papeleros. Les actualités politiques, parmi lesquelles les portraits d’Emiliano Zapata ou de Pancho Villa, illustrent un texte à charge contre « les bandits zapatistes ». Les feuilles d’humour et même l’imagerie religieuse, très peu connue de Posada, viennent compléter son éclectique production.

Agrandissement : Illustration 10

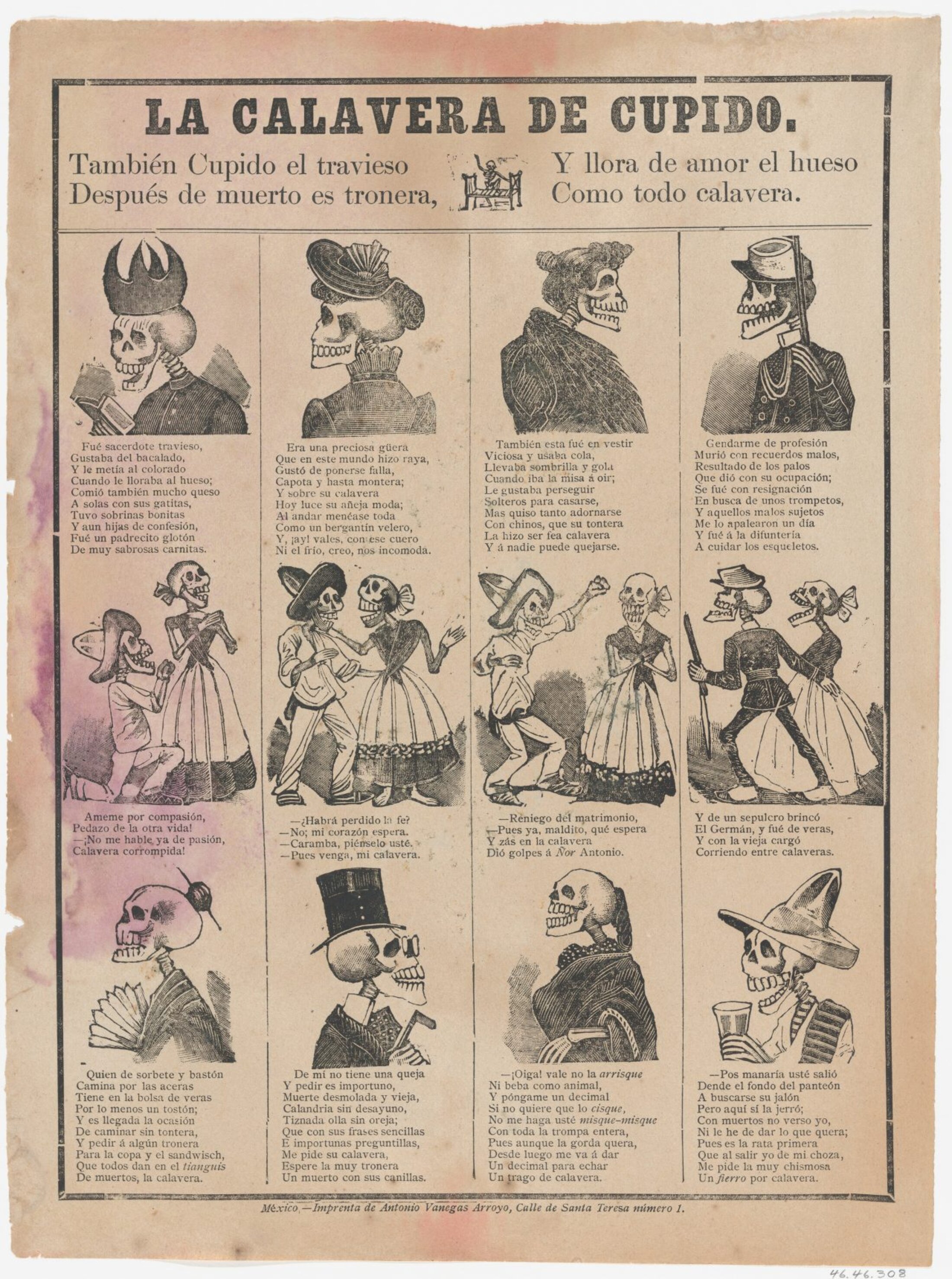

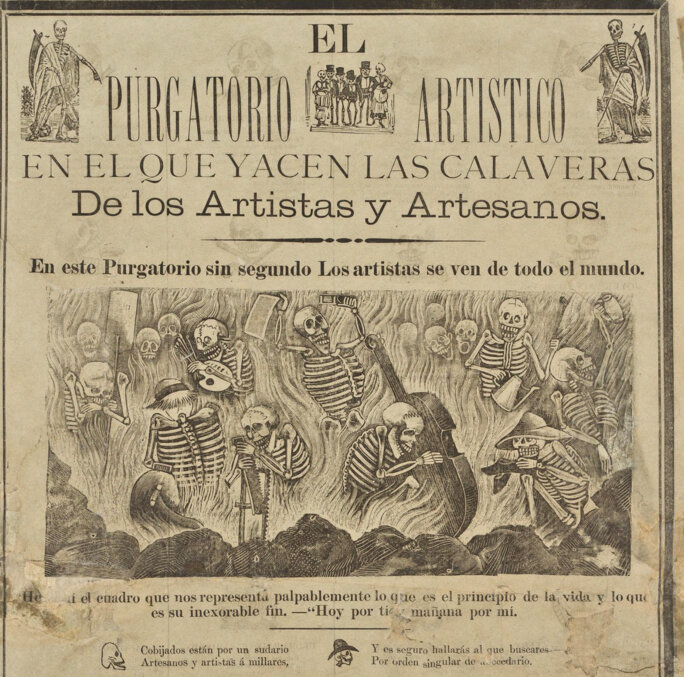

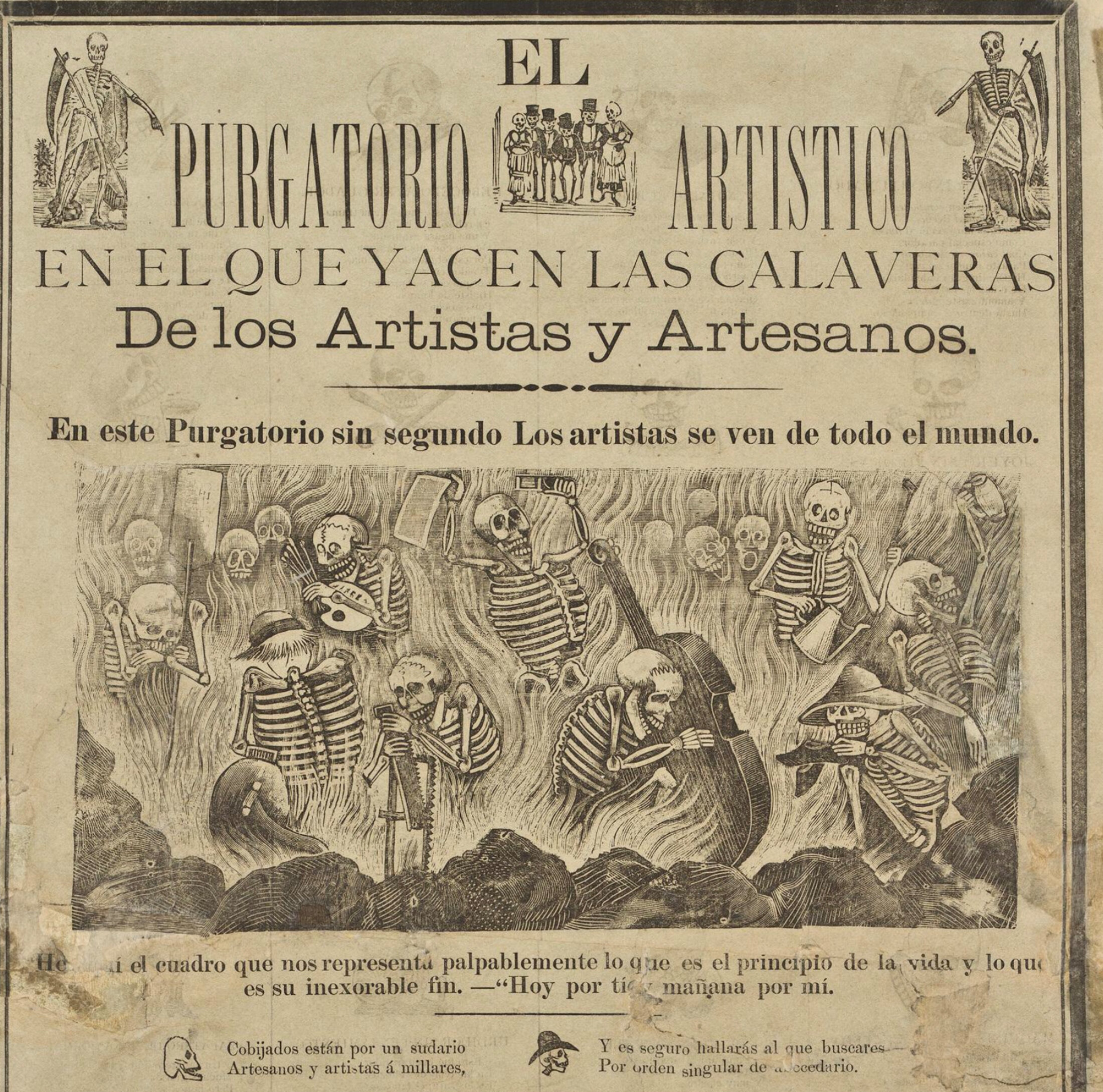

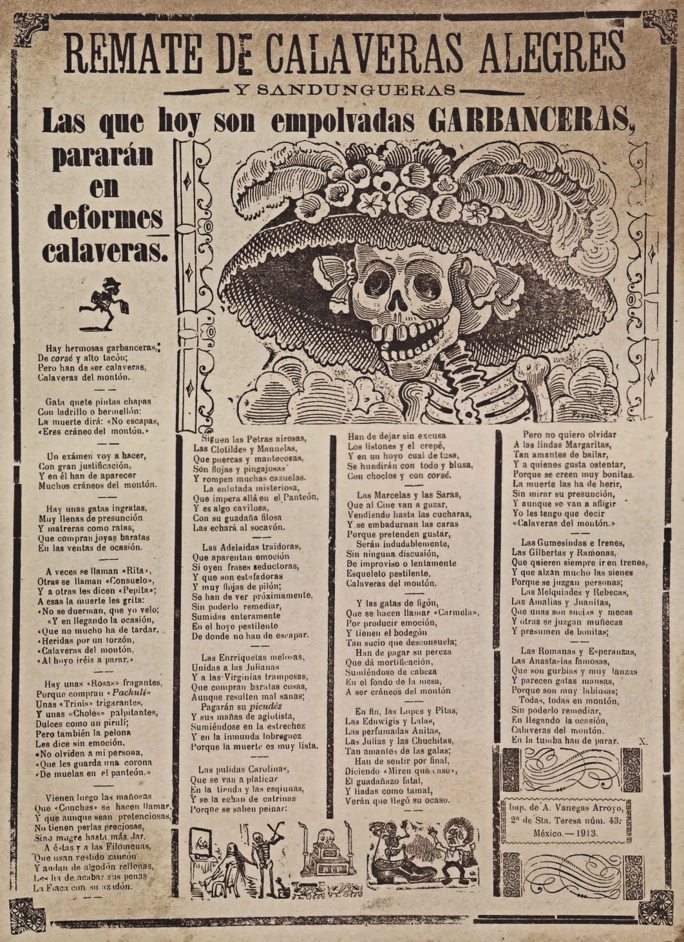

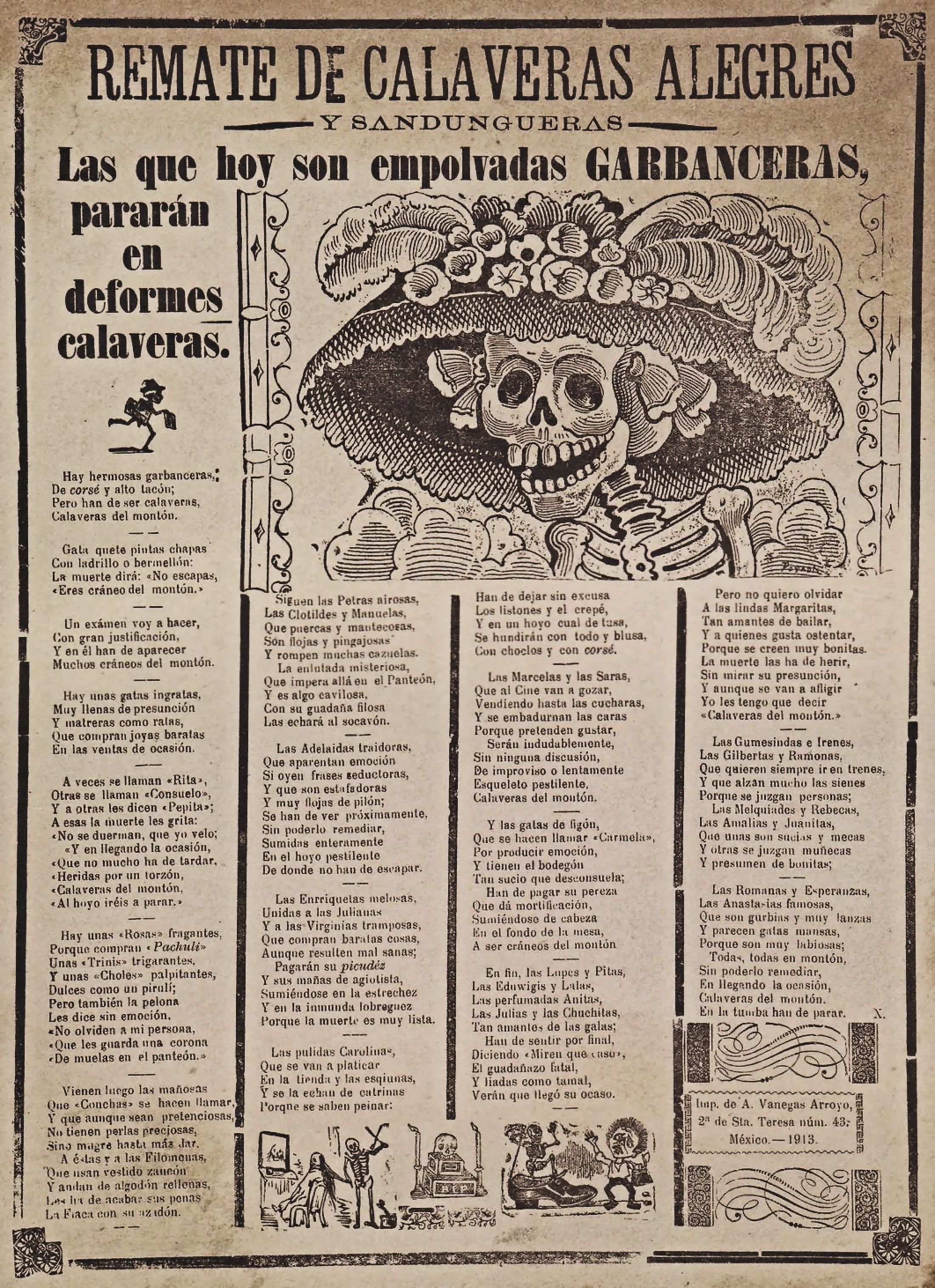

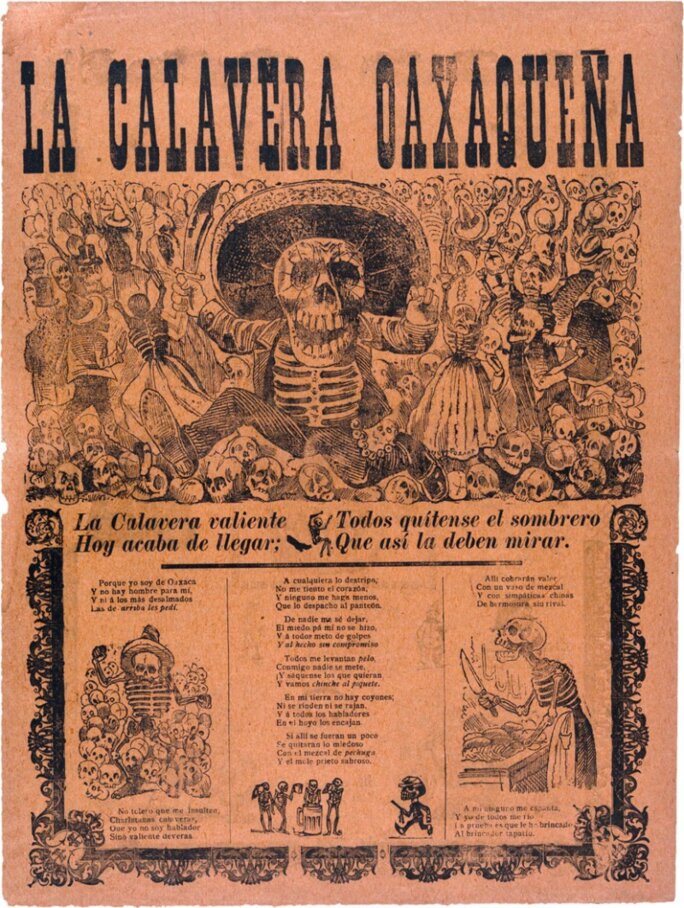

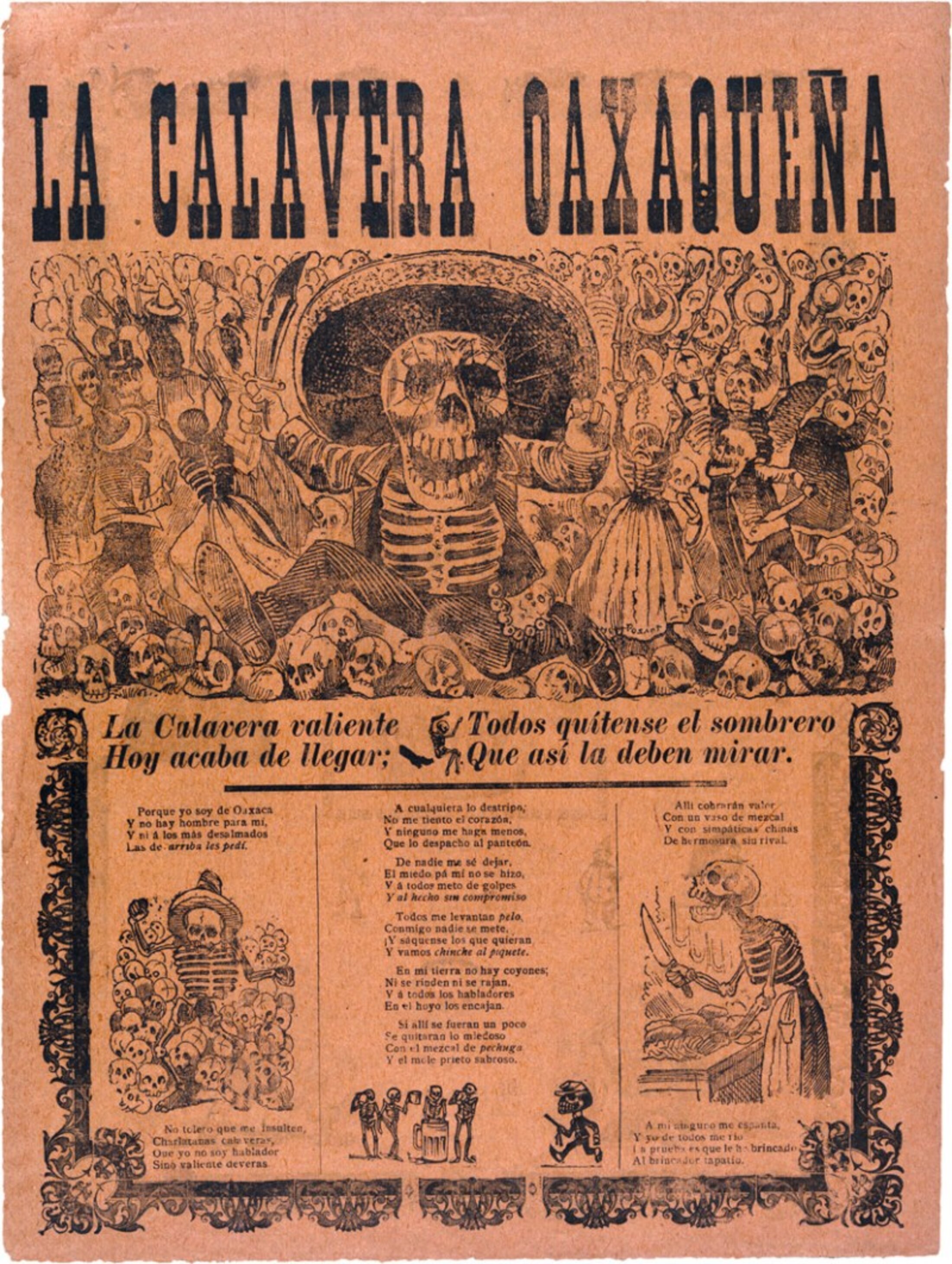

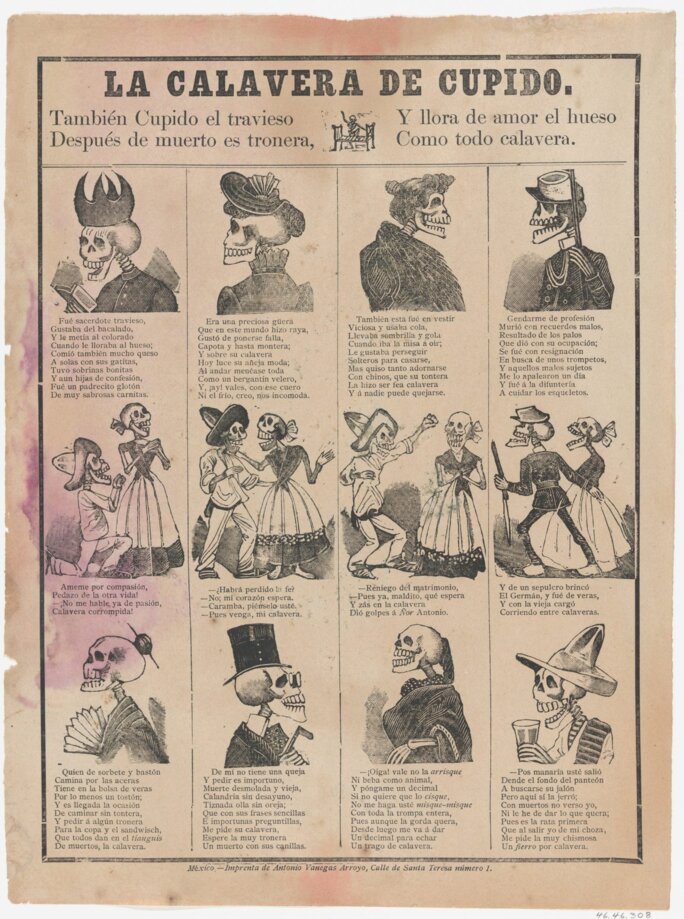

Les « calaveras », nouvelles danses macabres

Agrandissement : Illustration 11

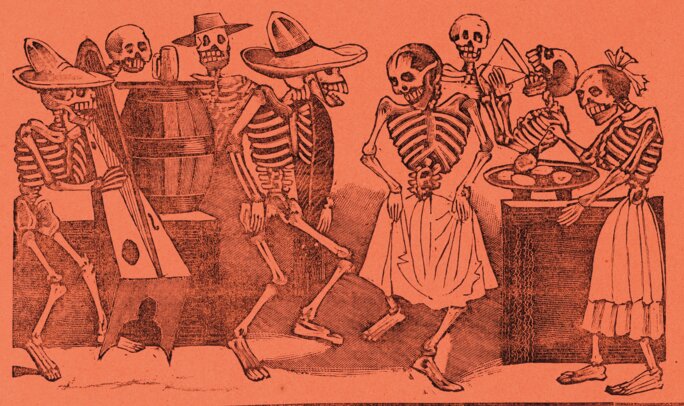

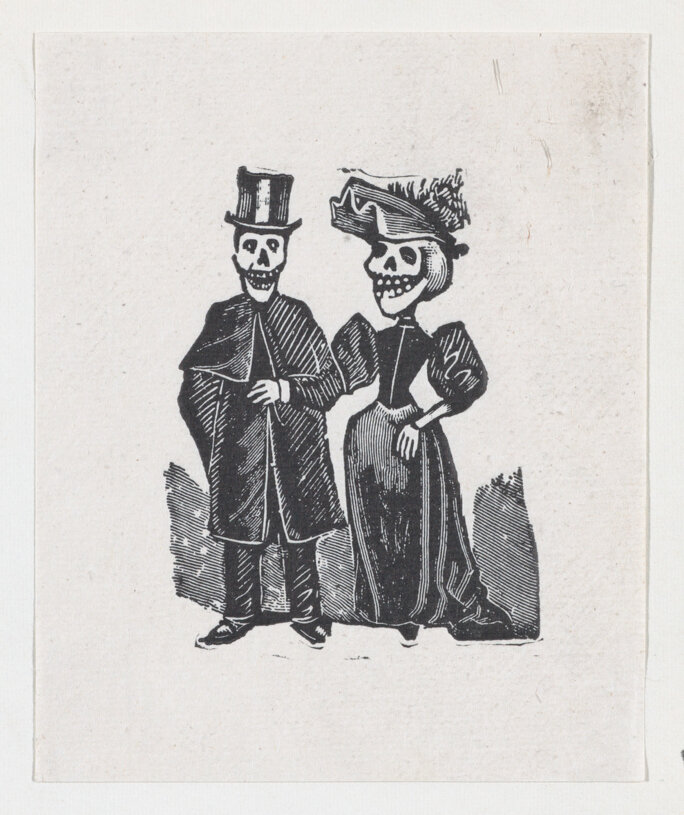

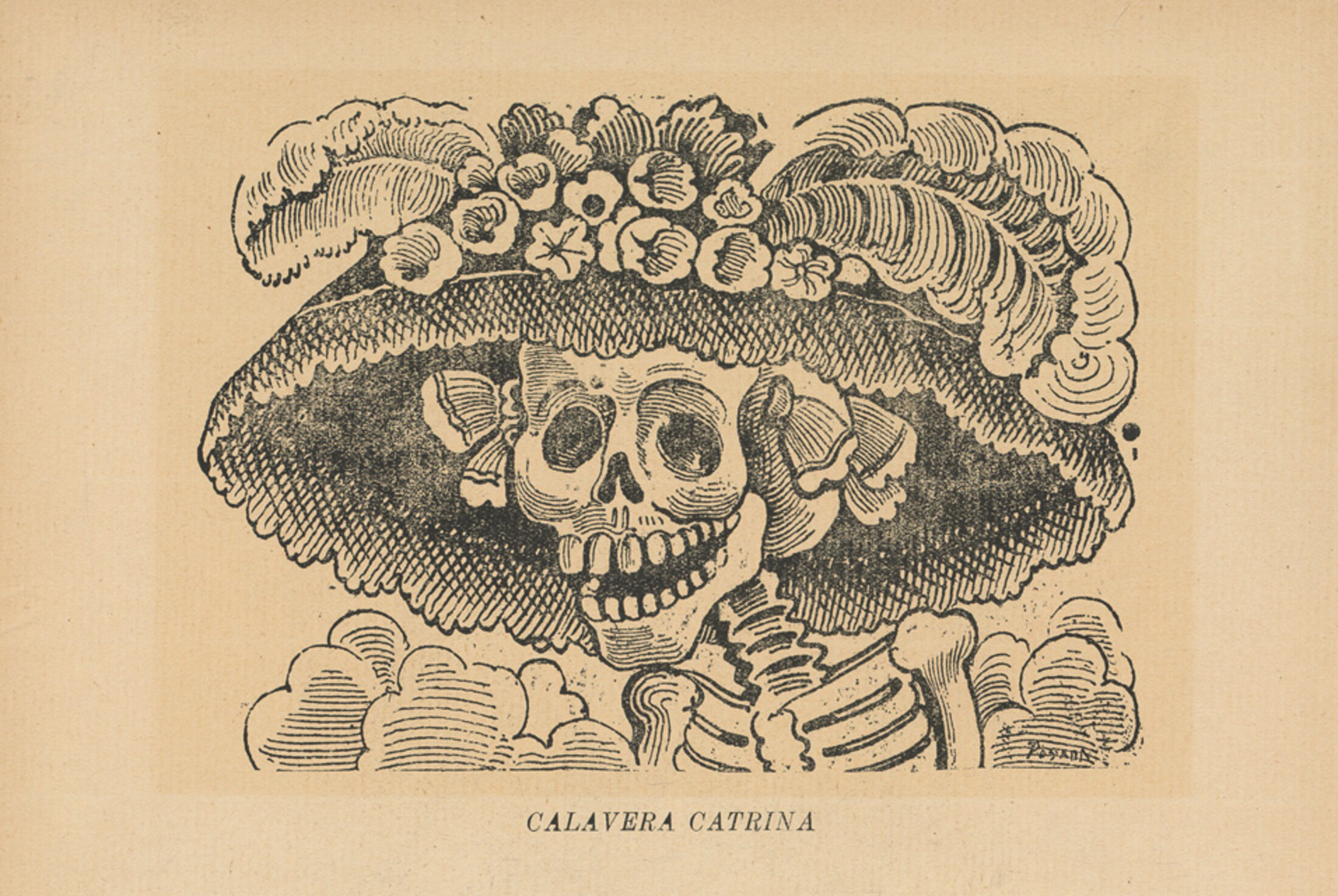

Manilla et Posada restent indissociables dans l’histoire de l’imagerie populaire mexicaine. Le premier est l’inventeur des « calaveras », littéralement « crânes » ou « têtes de mort », qui vont être popularisés par le second sous la forme de squelettes représentant toute la société mexicaine, de Don Quichotte à la bourgeoisie, des religieux aux indigènes. Chaque profession, chaque caractère, a sa « calavera » rappelant que la mort est éminemment démocratique. Le terme « calavera » est employé aussi bien pour désigner le squelette animé, les confiseries en forme de crâne qui ornent les autels les jours de la fête des morts[8] et également, un genre littéraire : les « calaveras literarias », poèmes humoristiques, en partie ironiques ou satiriques, écrits autour de la commémoration. Posada, qui connait très bien l’iconographie européenne reprend, en les parodiant, plusieurs modèles de représentations de la mort, en premier lieu, les fameuses danses macabres mais aussi l’image classique de la mort tenant une faux, ou encore le genre des vanités. Cependant, ce type de rapprochement reste rare. Dans son œuvre, Posada abolit la distinction entre la vie et la mort, faisant des vivants des morts en sursis tandis que les morts vivent pleinement nos vies, créant une sorte de mise en abime. Surtout, Posada va être le premier à faire rire aux larmes les squelettes. « Les morts ne sont plus morbides ; leur rire n’est pas sarcastique : c’est un rire joyeux, une exhortation à jouir de l’existence[9] ».

Agrandissement : Illustration 12

En 1912, Vanegas Arroyo commande à Posada ce qui sera sa dernière représentation de la mort. « La Catrina » est publié en 1913, quelques mois après son décès. Cette figure féminine semble étonnement se confondre avec sa toute première calavera publiée en novembre 1889 dans la revue La Patria illustrada, représentant une garbancera, une vendeuse de poids-chiches, femme du peuple imitant avec son grand chapeau extravagant la haute-société porfirienne pour mieux la ridiculiser. Cristina, femme maniérée à l’élégance outrancière, en est la parfaite caricature. En 1947-48, Diego Rivera réalise la fresque « Sueno de una tarde dominical en la Alameda Central (Songe d’un dimanche après-midi dans les jardins de l’Alameda) ». Le mural, gigantesque, réunit près de quatre cents personnages de l’histoire et de la culture mexicaine. La Catrina, représentée de plain-pied, vêtue d’une longue robe, en est la figure centrale. Elle relie par la main Rivera, qui se représente enfant, à Posada, à qui elle donne le bras. Trente-quatre ans après sa mort, José Guadalupe Posada Aguilar entre dans l’histoire.

Agrandissement : Illustration 13

Briser le mythe pour retrouver la place de l’artiste, c’est précisément ce que tente de faire cette première présentation du travail de Posada en France. L’artiste développe une œuvre créative et ingénieuse, adoptant différents styles et techniques pour donner une puissance à des images où se mêlent humour et colère, curiosité et indignation, autant de reflets d’une société en crise marquée par l’inégalité et l’injustice qui caractérisent le Mexique de Porfirio Diaz. Si l’œuvre de Posada est vaste, elle reste surtout connue pour ses « calaveras » et son invention de la figure de « La Catrina » moquant la classe supérieure du Porfiriat. Sa reconnaissance doit beaucoup à l’action des intellectuels révolutionnaires, en particulier à sa revendication par les muralistes dont le processus de mythification a été révélé par Montserrat Gali Boadella dans son étude[10]. Cette reconnaissance ne sera cependant que posthume. Le 20 janvier 1913, Posada meurt seul et abandonné, son corps jeté à la fausse commune.

Agrandissement : Illustration 14

[1] Jean Charlot, «Un Precursor del Movimiento del Arte Moderno, El Grabador Posadas», Revista de Revistas, n° 25, 30 août 1925.

[2] « Posada, ingenioso y creativo artista mexicano », El Siglo de Torreón, 6 janvier 2016, https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2016/posada-ingenioso-y-creativo-artista-mexicano.html?from=old Consulté le 14 août 2022.

[3] Le journal français, paru entre 1832 et 1937, est le premier quotidien illustré satirique du monde.

[4] Laetitia Bianchi, Christelle Rochette, texte accompagnant l’exposition Posada, génie de la gravure, musée de l’Image d’Épinal, du 5 février au 18 septembre 2022.

[5] Arturo Paz, éditorial, La juventud literaria, 28 octobre 1888, reproduit dans Ángel Gilberto Adame, Obras completas de Arturo Paz Solórzano, https://zonaoctaviopaz.com/detalle_conversacion/118/obras-completas-de-arturo-paz-solorzano/ Consulté le 14 août 2022.

[6] Laetitia Bianchi, Christelle Rochette, op. cit.

[7] Marie Lecouvey y Helia Bonilla, «Biblioteca del Niño Mexicano (1899-1901) y Episodios Mexicanos (1981-1982) : ficciones históricas ilustradas, ¿sólo para niños ? », Amnis [En línea], 16 | 2017, Publicado el 10 julio 2017, URL: http://journals.openedition.org/amnis/3195 Consulté le 15 août 2022.

[8] 1er et 2 novembre. Il faut distinguer les calaveras mexicains et la fête des morts, des morts-vivants et Halloween, à l’origine fête irlandaise aujourd’hui détournée de son sens premier.

[9] Laetitia Bianchi, Christelle Rochette, op. cit.

[10] Gali Boadella, Montserrat, « José Guadalupe Posada : l’artiste et le mythe », in Aline Hémond (dir.), Pierre Ragon (dir.), L’image au Mexique, usages, appropriations et transgressions, Paris, L’Harmattan, 2001, pp. 253-254.

Posada, génie de la gravure - Commissariat scientifique : Laetitia Bianchi, commissariat général : Christelle Rochette, directrice du musée de l'image. Le musée remercie chaleureusement M. Mercurio López Casillas pour le prêt de sa collection sans lequel l’exposition n’aurait pu avoir lieu.

Du 5 février au 18 septembre 2022, tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h sauf le lundi de 14h à 18h (juillet, août), tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, fermé le lundi matin, ouverture à 10h les dimanches et jours fériés (le reste de l'année).

Musée de l'Image d'Épinal

42, quai de Dogneville

88 000 Épinal

Agrandissement : Illustration 15

Agrandissement : Illustration 16

Agrandissement : Illustration 17

Agrandissement : Illustration 18

Agrandissement : Illustration 19

Agrandissement : Illustration 20

Agrandissement : Illustration 21