Agrandissement : Illustration 1

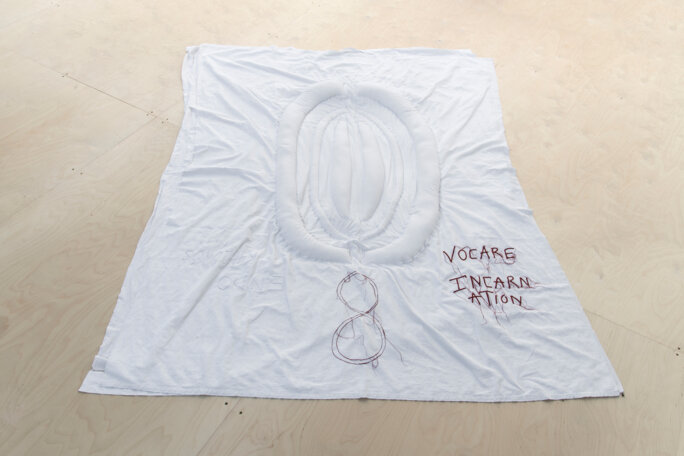

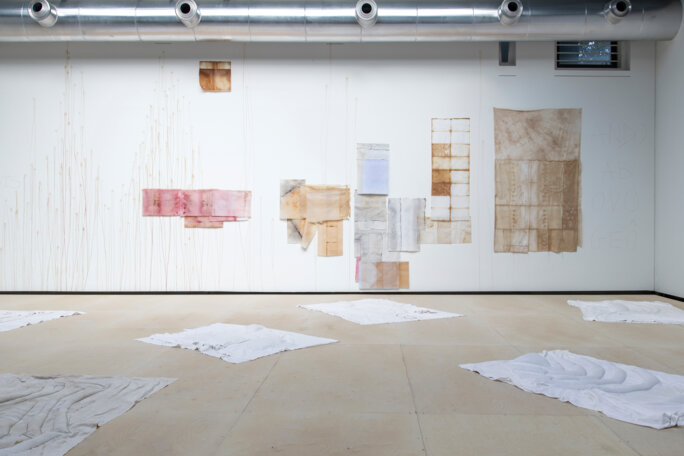

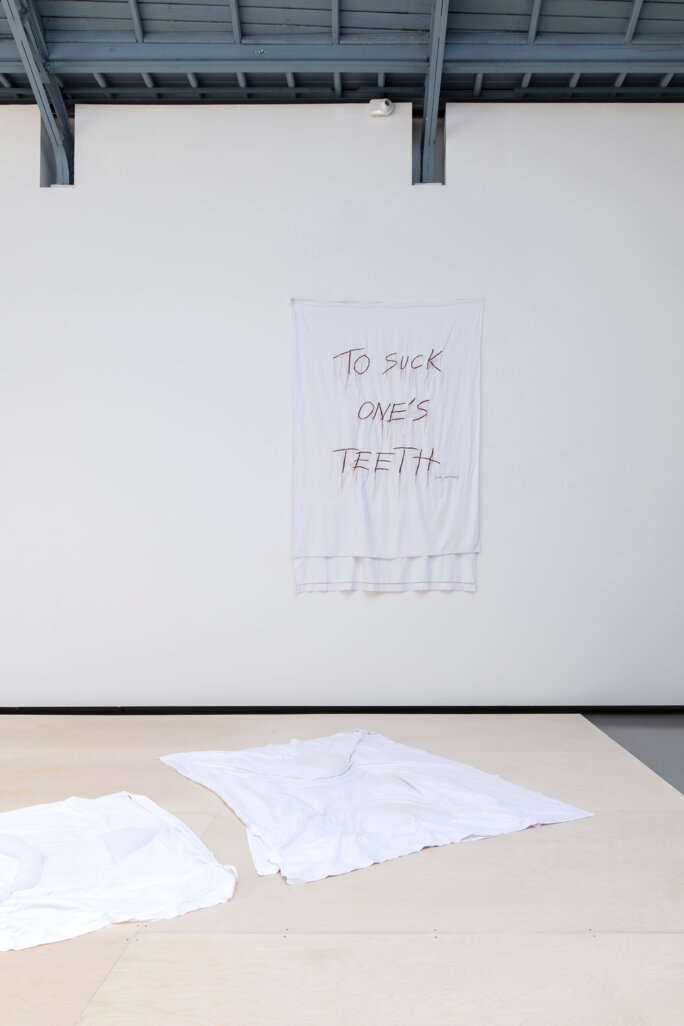

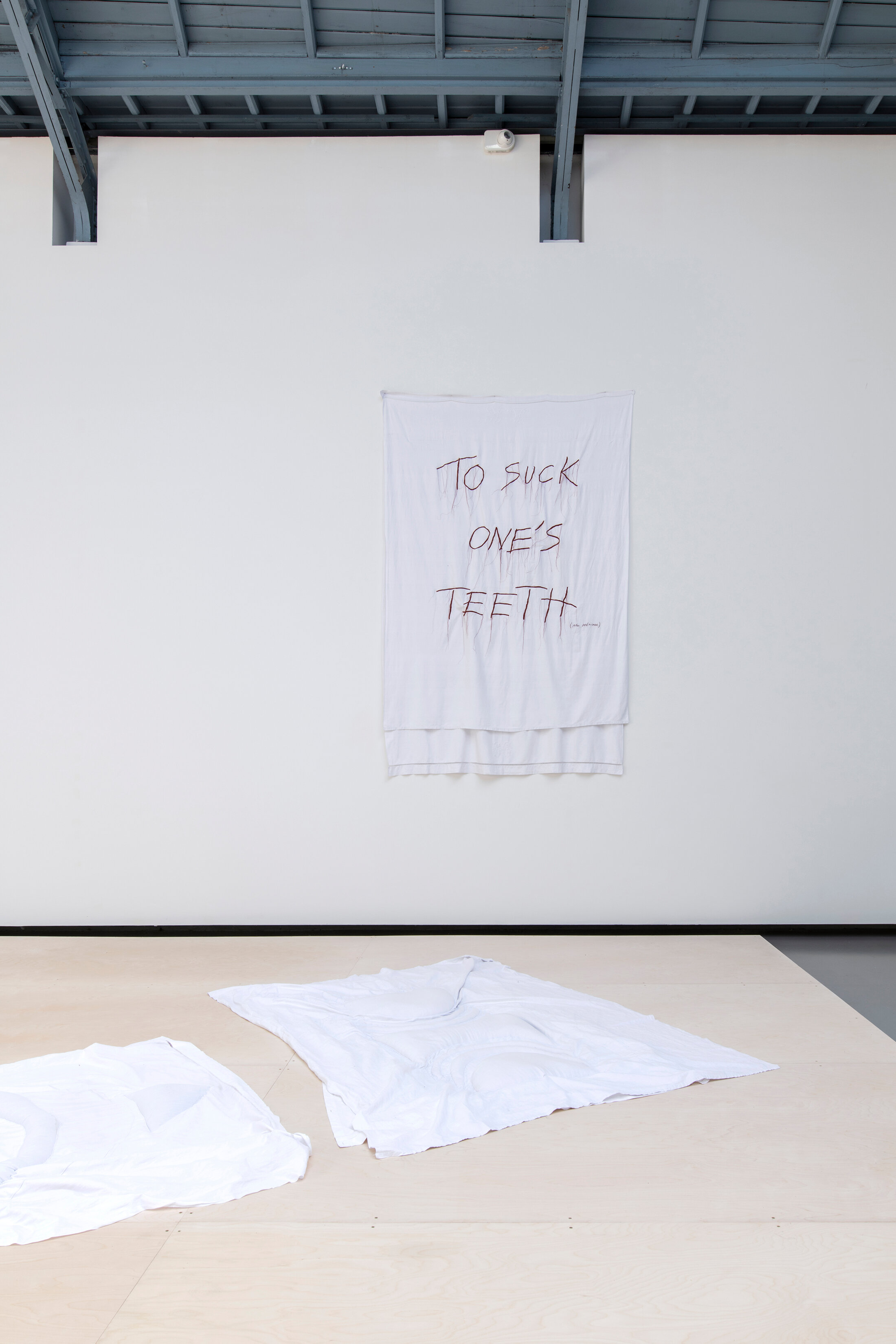

Le 20 avril 2013 à La Verrière, l’espace d’exposition temporaire de la Fondation d’entreprise Hermès à Bruxelles, s’ouvrait l’exposition collective « Des gestes de la pensée » autour de la figure de Marcel Duchamp sous le commissariat de Guillaume Désanges. Presque dix ans et trente expositions plus tard, le nouveau directeur du Palais de Tokyo présente son ultime proposition curatoriale qui vient clore le cycle « Matters of concern », le troisième initié en ces murs, en invitant Myriam Mihindou dont la pratique artistique, que l’on pourrait aussi définir comme chamanique ou curative, entre parfaitement en résonnance avec les présupposés du cycle dédié à ces « matières à panser ». Il s’agit en outre de la première exposition monographique de l’artiste franco-gabonaise en Belgique, une jolie façon de boucler la boucle. Pour l’occasion, l’artiste transforme le lieu de monstration en un terrain d’expériences sensorielles, imaginant un espace de care, d’attention, qui invite à l’expérience physique. Le public est encouragé à ressentir en touchant les œuvres disposées au sol, des « sculptures horizontales » pour reprendre les mots de Guillaume Désanges, draps cousus contenant des poches lestées de sable à la sensation à la fois organique et apaisante.

Agrandissement : Illustration 2

De nature voyageuse et mobile, Myriam Mihindou (née en 1964 à Libreville, Gabon, basée à Paris, travaille partout) est à la fois photographe, vidéaste, performeuse, dessinatrice et a un fort tropisme pour la sculpture. Intitulée « Épiderme » – le rapport entre extérieur et intérieur est fondamental chez elle –, l’exposition invoque les forêts, les espaces aquatiques qui imprègnent les œuvres. L’artiste a beaucoup observé le paysage qu’elle sait menacés. Elle convoque différents états du vivant : végétal, animal, minéral. Sur un sol de bouleaux très clair, elle aménage des cavités qu’elle remplit de sable, faisant écho aux pièces réalisées spécifiquement pour la manifestation. « Je veux qu’on sente l’air, l’oxygène dans ce lieu[1] » affirme-t-elle, traduisant la possible envolée dans la méditation de cette capacité à abattre les murs.

Agrandissement : Illustration 3

Accompagner le vivant

Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, tout le travail de Myriam Mihindou est tourné vers la matière, avec laquelle elle collabore et entretient presque un dialogue. L’artiste développe un art qui désigne, puis laisse faire, ne contrôle pas, un art de l’écoute, de l’observation des matières qui se révèlent et nous invite à repenser plus humblement le rapport que nous entretenons avec le vivant. Son travail, qui fait la part belle au process, incarne les préoccupations qui sont aujourd’hui centrales dans cette relation à l’environnement et à la nature. L’artiste fait siennes les théories du care qui passent par la transmission et l’empathie, la lutte contre les dominations, la réparation des vivants, « corps blessés par différentes histoires » aux meurtrissures souvent invisibles, intérieures. Loin de rester dans la théorie d’un discours, c’est dans son propre corps qu’elle les incarne.

Agrandissement : Illustration 4

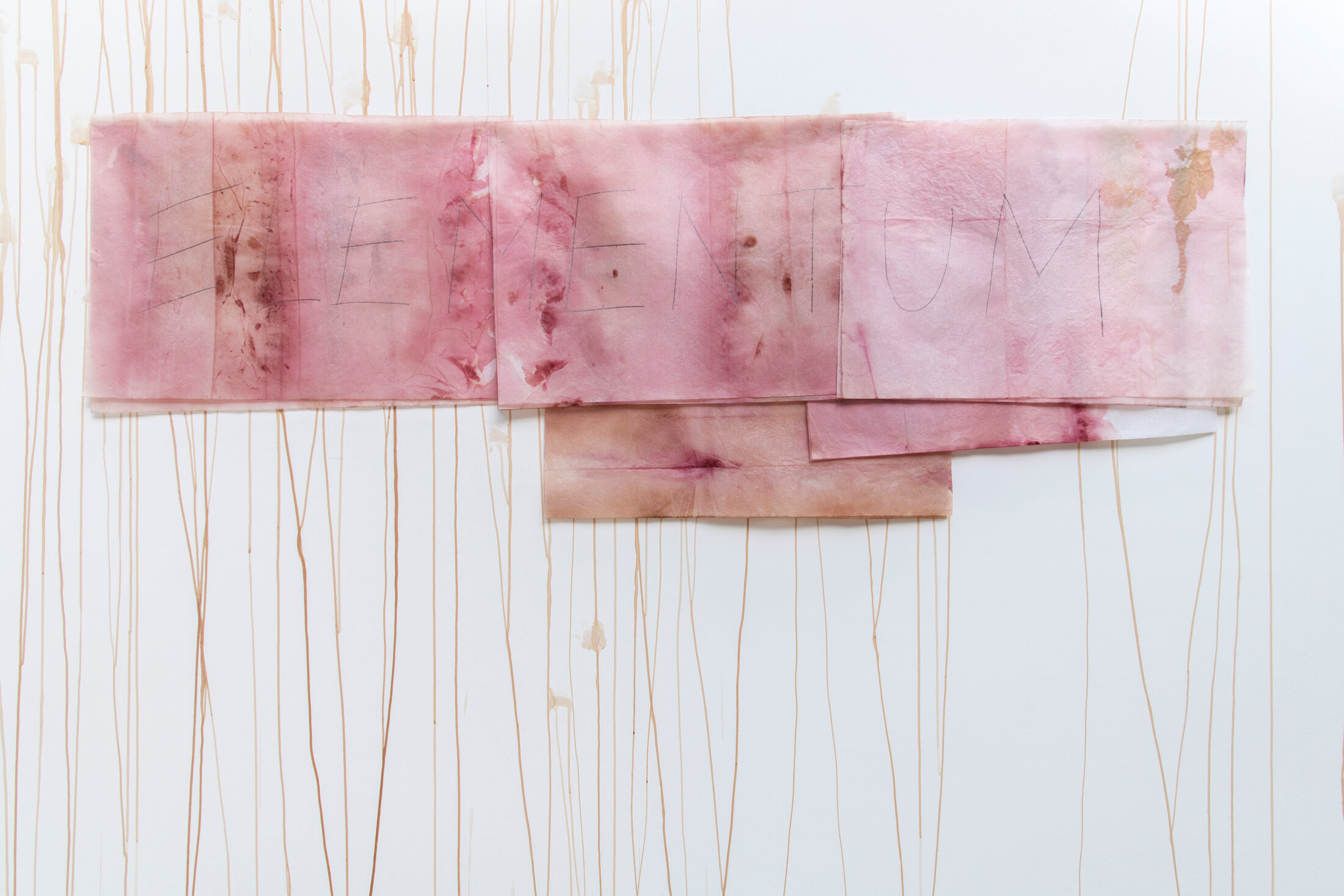

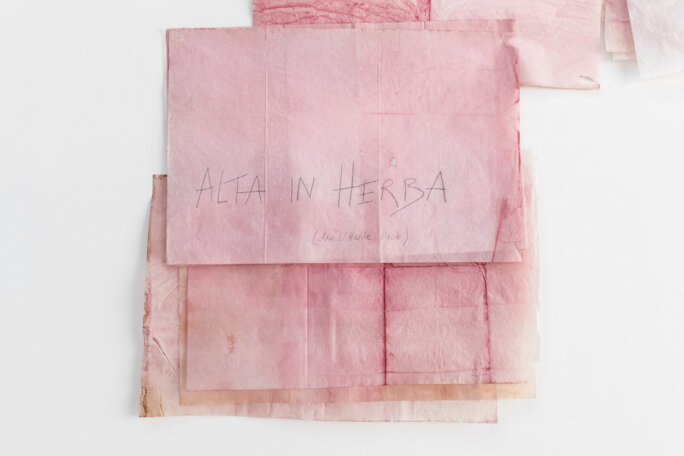

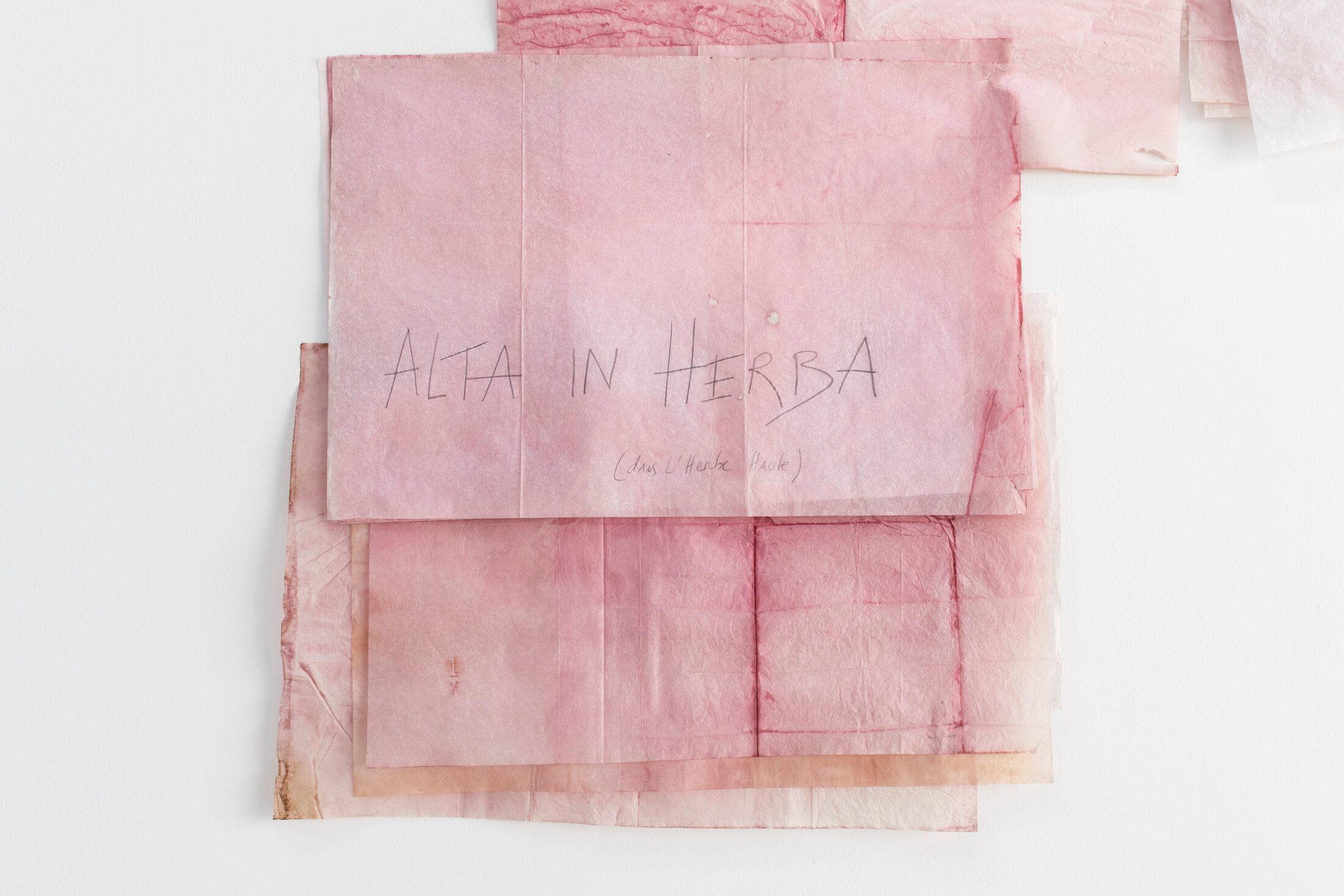

Sur l’immense mur de la Verrière, Miryam Mihindou travaille les papiers de façon très subtile pour déployer une fresque imbibée de coulures de sachets de thé – donnant l’impression d’un mur qui suinte, qui saigne presque –, de collages de papiers de soie et de papiers calques superposés, ordonnançant différents motifs, mots et dessins à l’encre et à la sanguine. Le paysage est une cartographie intime qui se révèle par transpiration, par émulsion, par révélation, projection à la fois plastique et psychique de l’artiste dont l’un des désirs est d’accompagner le public vers un état méditatif qui favoriserait une prise de conscience de l’ensemble du vivant, préambule au nouveau monde. « La dimension spirituelle du travail a toujours une visée sociale ou politique[2] » précise Guillaume Désanges.

Un peu en retrait, accroché sur le mur qui lui fait face, un triptyque photographique donne à voir trois mains criblées d’aiguilles dans des tonalités rouges-ocres, référence au vaudou autant qu’à l’acupuncture, au maléfice autant qu’à la guérison. Le double sens et les paradoxes sont monnaie courante chez Myriam Mihindou, reflet des contradictions de l’âme humaine. Elle s’empare de la magie et du thème de la sorcière sans second degré, sans distance, dans un rapport toujours sincère aux choses.

Agrandissement : Illustration 5

Elle interroge la fonction de l’art qui longtemps a cherché à échapper à l’usage, à être déconnecté de toute contingence, pour mieux le ramener à certaines pratiques, ici thérapeutiques, magiques, sociales et politiques, revenant à une relation directe, physique avec les matériaux. Pour elle, le rapport au corps, à l’interface, au collectif est une nécessité afin de « pouvoir se projeter dans les projets futurs ». Il faut se rappeler que nous sommes une espèce et que nous devons collaborer avec les autres espèces. « Aujourd’hui, nous sommes dépossédés de nos corps » dit-elle. La pandémie a contraint la proximité. Prendre soin du corps c’est aussi prendre soin de l’esprit. Elle revendique de « reprendre le temps pour soi ». L’art de Myriam Mihindou n’est pas seulement poétique, il est aussi physique, tactile, sensoriel.

Agrandissement : Illustration 6

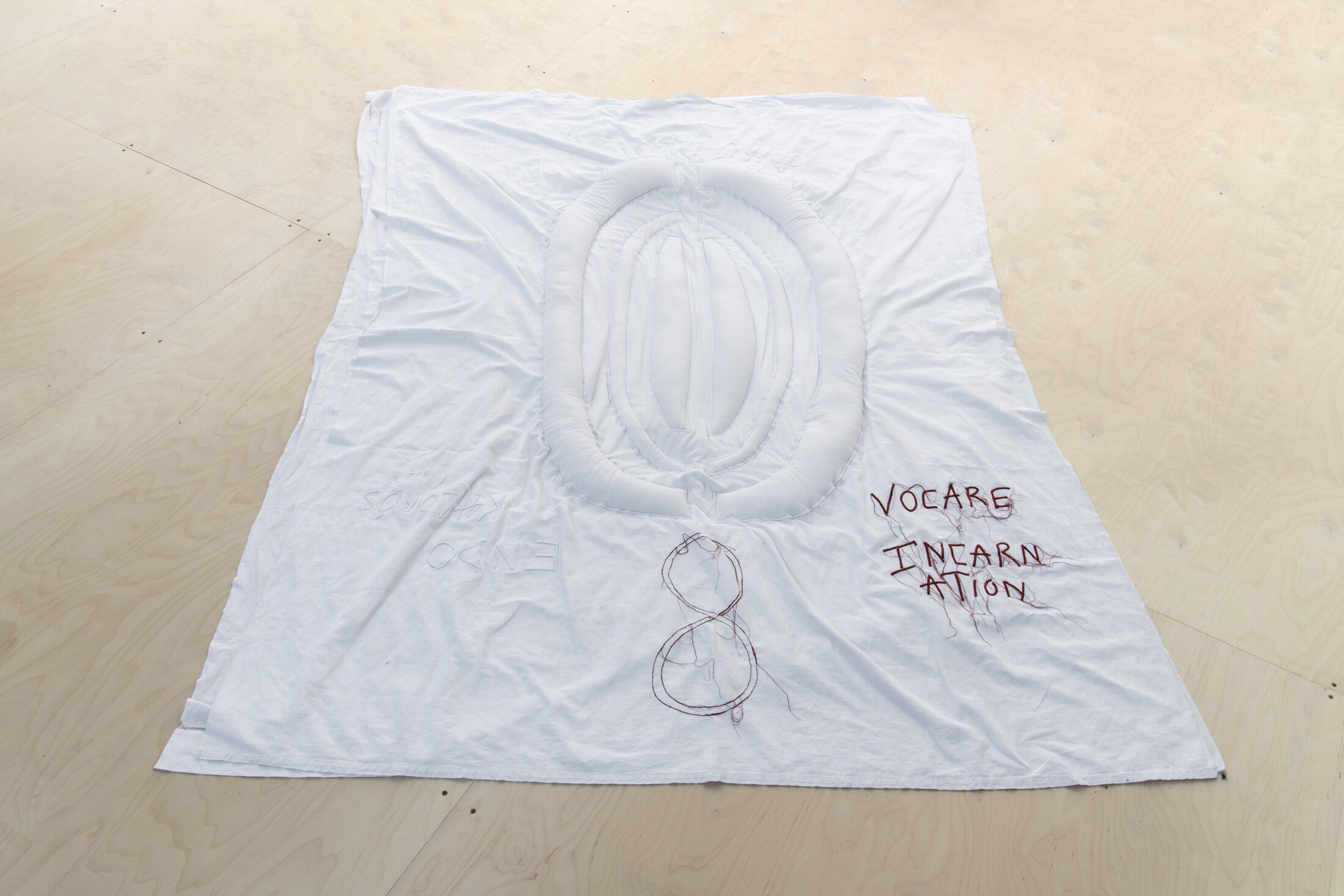

Des « mots à guérir »

L’artiste entretient un rapport vital à l’écriture. Dans son travail plastique, le mot et le texte sont très présents. Ils évoquent ici des slogans, quelque chose de l’ordre de la formule magique, de l’incantation à force de répétition. Chez elle, le mot a un caractère merveilleux, surnaturel. Les mots, qui s’apparentent à des cicatrices, sont des « mots à guérir », des mots choisis pour porter la méditation. Au langage, elle considère le « tchip[3] » comme une manière de tenir debout. Il ne s’agit pas, comme on peut l’entendre, d’une insulte[4]mais d’un langage contestataire. Œuvre de la communauté, c’est un langage collectif qui dresse le corps, celui du peuple. Aux États-Unis, les Afro-américains utilisent l’expression « To suck one’s teeth[5] », littéralement « sucer ses dents », expression que l’on retrouve brodée en majuscules au fil rouge sur un grand drap blanc accroché à même le mur à la manière d’un tableau, et dont les fils d’ordinaires cachés au revers, pendent ostensiblement. Aux suintements des murs répondent les saignements des draps.

Agrandissement : Illustration 7

Exposition généreuse à l’image de l’artiste, « Épiderme » invite, à rebours des injonctions des institutions muséales, et au-delà, de la pensée occidentale, à toucher les œuvres pour, dans un exact contraire, les sacraliser. Toucher, ressentir différemment, l’artiste laisse ouvert un carré au sol dans lequel elle prend soin de déposer du sable afin qu’il soit touché, malaxé, caressé, directement par les visiteurs : « On a besoin de cette douceur » affirme-t-elle, avant d’indiquer : « Dans cette exposition, je voulais inscrire le temps ». Sur le sol en bouleau, allongé près d’une des sculptures horizontales faite de draps et de sable qu’il malaxe, le visiteur regarde le ciel à travers la verrière. Pour la première fois peut-être, il décélère, prend le temps. « Sous le sable / La nuit cultive / Son grain d’amour[6] ». Myriam Mihindou réactive pour nous une autre relation au monde.

Agrandissement : Illustration 8

[1] Sauf mention contraire, les propos de Myriam Mihindou ont été recueillis le 28 septembre dernier, lors de la conférence de presse donnée en amont du vernissage de l’exposition « Épiderme » à la Verrière, Fondation d’entreprise Hermès, à Bruxelles.

[2] Guillaume Désanges, « Caresser toutes les courbes de l’existence », Le Journal de la Verrière, n°30, Épiderme, exposition de Myriam Mihindou

[3] Élément de communication non verbale, courant en Afrique et dans les communautés de la diaspora africaine, petit bruit de bouche dont la signification varie en fonction de contextes. L’usage du tchip dans la littérature est attesté dès le XVIIIème siècle.

[4] En 2015, le tchip est interdit dans certains établissements scolaires français. Voir Émeline Amétis, Vincent Manivèle, « Comment stigmatiser les élèves en leur interdisant de ‘tchiper’ », Slate, 3 juin 2015, https://www.slate.fr/story/102477/interdire-tchip

[5] Sur le tchip américain, voir Rickford, John R. and Rickford, Angela E.. "Cut-Eye and Suck-Teeth: African Words and Gestures in New World Guise". Perspectives on American English, edited by Joey L. Dillard, Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, 2015, pp. 347-366, http://johnrickford.com/portals/45/documents/papers/Rickford-1976b-Cut-Eye-and-Suck-Teeth.pdf

[6] Extrait de Graine de sable du poète, écrivain et artiste kanak Denis Purawa, texte commandé spécifiquement pour l’exposition par Myriam Mihindou avec pour seule contrainte de la faire rêver.

« Myriam Mihindou. Épiderme » - Commissariat de Guillaume Désanges, dans le cadre du cycle « Matters of concern Matières à panser »

Du 29 septembre au 3 décembre 2022.

Du mardi au samedi de 12h à 18h, entrée libre, visite commentée chaque samedi à 15h (sur réservation).

La Verrière

Boulevard de Waterloo, 50

B - 1000 BRUXELLES

Agrandissement : Illustration 9