« J’appartiens à ce pays, non pas à son aspect politique, à ses bâtiments, à sa nature et à sa beauté, mais à ses habitants, à leurs souffrances, à leurs histoires et à leur résistance[1] ».

Agrandissement : Illustration 1

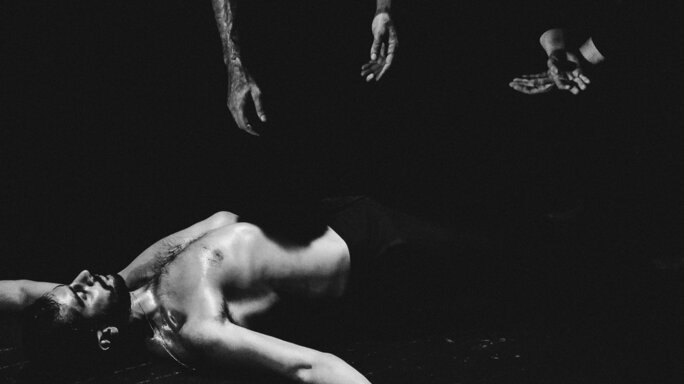

Quelques notes de musique, éparses, résonnent dans la salle. Sur scène, les corps se découvrent dans la pénombre de la fin du jour. C’est d’abord une silhouette, celle de la mère laissant entendre sa voix roque qui accompagnera le spectacle de ses chants liturgiques qui ensemble composeront une touchante litanie des peines de cœur. Ce n’est qu’ensuite que se dévoilent, face au public, les deux corps masculins à moitié dénudés émergeant du sommeil, littéralement de la nuit. Une seule source lumineuse, côté cour, vient briser l’obscurité pour éclairer faiblement la scène, lui confiant un aspect à la fois intime et sensuel, comme dans un tableau du Caravage. La mère semble réveiller les deux amants de son chant. Dans la moiteur des corps, le premier surplombe puis enlace le second encore alangui, bientôt recroqueviller sur lui-même. Les deux corps s’enserrent, se soutiennent. L’un transportera l’autre alors qu’il a adopté une position en croix, comme crucifié. Plus tard, soutenu par les pieds, il prendra l’allure d’une croix de Saint-André. Le sentiment troublant que l’étreinte se fait religieuse, l’amour biblique, traverse le spectacle. Puis la même séquence recommence. La répétition est une constante dans la pièce chorégraphique d’Ali Chahrour. Un corps avance au-dessus de l’autre avant qu’il ne chute sous le poids de l’agitation qui saisit ce dernier. Face à la mère, il se relève. Son chant liturgique, maintenant rythmé par une musique métallique, donne la cadence à la mélopée. Elle est à la fois la mère et le témoin, une figure religieuse qui regarde cette histoire d’amour interdite, oscillant entre la réprobation et le lien viscéral qui l’unit à son fils, sa chair, son sang. De la lamentation à la bénédiction, elle psalmodie presque.

Encore dévorés par la passion amoureuse, les deux corps brûlants s’entrelacent à nouveau, cette fois semblant ne faire plus qu’un, corps hybride et difforme, assemblage organique ultime de cette liaison qui s’achève, corps vivant fusionnel, extrême, absolu. Disparaissant côté cour, il revient en poussant un charriot empli des projecteurs, leur soleil à eux. Si elle se confond avec la lumière de l’aube, c’est bien celle du crépuscule qui vient chercher les amants. Dans quelques instants, leur relation prendra fin en même temps que le spectacle, les deux corps se sépareront alors pour la dernière fois sur la complainte à la fois déchirante et hypnotique de la mère. Ces amours illicites désormais défuntes se seront jouées cachées dans l’interstice qui sépare le jour de la nuit, la vie et la mort.

Agrandissement : Illustration 2

Transgresser les interdits

Troisième volet du triptyque Love[2], « The love behind my eyes » s’inspire d’une légende orale arabe du IXème siècle racontant l’histoire tragique de Mohamed Ben Daoud, mufti[3] de Bagdad, et de son amant Mohamed Ben Jomea. Ben Daoud était le fils d’un juriste irakien. Il possédait des connaissances extraordinaires et présida, après la mort de son père, la communauté de Hadith en Irak. Face à une société religieuse qui réprouve leurs sentiments, le mufti a dû mettre un terme à sa relation amoureuse. La légende raconte qu’il est mort de chagrin. Ali Chahrour extrait de l’enfer des tabous poétiques une chorégraphie pour deux danseurs qui inscrit à jamais les amants dans l’espace et le temps. La pièce puise dans la poésie lyrique du patrimoine arabe, le ghazal[4], forme d’art chanté en vers musicaux qui permet de transmettre des sentiments puissants, tout en déployant la violence des passions interdites et de l’essoufflement amoureux. Les deux amants inventent une chorégraphie qui mêle la brutalité à la tendresse, le soin à l’affliction, reflétant jusque dans leur chair toute la complexité des sentiments. « Cela m’intéresse que les extrêmes puissent coexister sur scène, et je trouve de la beauté dans l’idée d’une poésie agressive[5] » souligne Ali Chahrour. Durant cinquante minutes d’une rare intensité, il inscrit cette fin d’un amour dans un précieux temps suspendu entre le sommeil et le réveil, le rêve et la réalité.

Né à Beyrouth en 1989, le jeune chorégraphe a très vite fait le choix de s’affranchir des règles de la danse contemporaine pour créer sa propre grammaire chorégraphique. Celle-ci est à la fois sensible et politique, à l’image de son travail artistique, indissociable du contexte politique, social et religieux du Liban. Il interroge notamment la complexité des relations de pouvoir qui existent entre le politique et le religieux. Après avoir composé un premier triptyque[6] qui questionnait la religion en tant que vecteur de normes, d’interdits et de répressions, il explore maintenant la passion amoureuse dans une trilogie « qui aborde différentes facettes de l’amour, différentes façons de vivre et d’exprimer ce sentiment dans nos sociétés contemporaines, de l’amour maternel à la passion interdite entre deux hommes ».

Agrandissement : Illustration 3

Et les oliviers pleurent encore

Entre désir et transgression, détresse et châtiment, les corps des danseurs Ali Chahrour et Chadi Aoun prennent part à des tableaux vivants à la sensualité débordante, accompagné de la voix pleine de déchirures de Leila Chahrour, pleureuse professionnelle déjà vue dans plusieurs pièces d’Ali Chahrour. Elle incarne à la fois le rôle protecteur de la mère et le regard collectif posé sur une relation intime illicite. « C’est très rare qu’une femme avec une éducation religieuse puisse chanter l’amour entre deux hommes ! » explique le chorégraphe. « Je trouve ça important de confronter sur scène l’héritage religieux et la passion amoureuse, grâce au pouvoir de la danse ». Sur la scène, elle interprète encore et encore « Wa Habibi », hymne religieux traditionnel arabe, chanté lors de la commémoration de la Passion et de la crucifixion du Christ, durant la cérémonie du Vendredi saint. Destinés à être prononcés par la Vierge Marie, les mots qui sortent de sa bouche se lamentent sur le supplice de son fils crucifié. La poésie lyrique s’énonce toujours à la première personne. Elle doit provoquer l’émotion et exprime ici toute la complexité de l’amour qui affecte les corps et le mouvement. Le territoire de l’amour est aussi fait de résistances et de luttes. Comme l’histoire de Mohamed Ben Daoud, « je crois que nous devons aussi archiver nos histoires d’amour interdites, raconter les amants qui sont aujourd’hui séparés, parfois tués, pour qu’ils deviennent à leur tour des légendes de l’histoire arabe » explique Ali Chahrour.

Agrandissement : Illustration 4

Il inscrit la pièce chorégraphique dans la tradition des contes et poésies érotiques du patrimoine arabe. S’inspirant de l’esthétique des rituels, de la répétition et du temps qui s’étire, il confronte la scène du théâtre et les cérémonies religieuses pour mieux détourner et ainsi interroger la place qu’occupe la religion dans le quotidien. « Les rituels sont faits de normes et de tabous qui modèlent les corps et pourtant, au cœur de l’intense tristesse d’une cérémonie funéraire, il y a parfois des instants de grande liberté », explique-t-il. « Les personnes échappent soudain aux règles, des gestes font révolution ». Mais « The love behind my eyes » ne se réfère pas à un rituel en particulier. Il n’y a pas d’instrument sur scène, pas de texte non plus, seulement deux corps et une chanteuse. La performance est physique, à la fois gestuelle et sensorielle. « Je ne voulais pas que nous dansions, mais que nous peignions nos corps dans l’espace, en utilisant la lumière pour fabriquer des images très précises » précise-t-il encore. À l’heure où la guerre abîme à nouveau Beyrouth et le Liban, « la seule chose qui nous permet de tenir debout et de continuer à vivre dans cette ville qui nous tue chaque jour, ce sont les personnes qu’on aime, le soutien que nous nous apportons » dit-il. Par son affirmation du pouvoir politique de l’amour, le spectacle est un acte de résistance.

Agrandissement : Illustration 5

[1] Ali Chahrour : « Je suis plein de tristesse et de colère, mais en même temps plein de force pour créer », propos recueillis par Olivier Frégaville-Gratian d’Amore, L’œil d’Olivier, 29 octobre 2024, https://www.loeildolivier.fr/2024/10/ali-charour-the-love-behind-my-eyes-entretien/

[2] Layl-Night (2019) ; Du temps où ma mère racontait (2020) ; The Love behind My Eyes (2020).

[3] Jurisconsulte, interprète officiel du droit canonique musulman.

[4] Genre littéraire florissant en Perse aux XIIIème et XIVème siècles mais que l'on retrouve aussi en Inde et en Asie centrale. Il se présente sous forme d'un poème d'amour. Le terme ghazal peut se traduire par parole amoureuse.

[5] Sauf mention contraire, les citations sont extraites de : Ali Chahrour, Entretien avec Victor Roussel, s.d.

[6] Fatmeh (2014) ; Leïla se meurt (2015) ; May he rise and Smell the Fragance (2017).

THE LOVE BEHIND MY EYES - Mise en scène et chorégraphie Ali Chahrour. Interprétation Leila Chahrour, Chadi Aoun et Ali Chahrour. Musique Abed Kobeissy. Conception lumière, scénographie et direction technique Guillaume Tesson. Rédactrice Isabelle Aoun. Traduction en français Hoda Jaffal. Communication Chadi Aoun. Production Ali Chahrour Coproduction Kunstfest Weimar, Hammana Artist House, Houna Center, Culture Resource, Festival Les Rencontres à l’échelle - Bancs Publics (Marseille) et Art Jameel Avec le soutien de Wallonie- Bruxelles International. Spectacle vu le 8 novembre 2024 au Théâtre de la Bastille à Paris.

Théâtre de la Bastille, Paris, du 5 au 8 novembre.

Agrandissement : Illustration 7