Agrandissement : Illustration 1

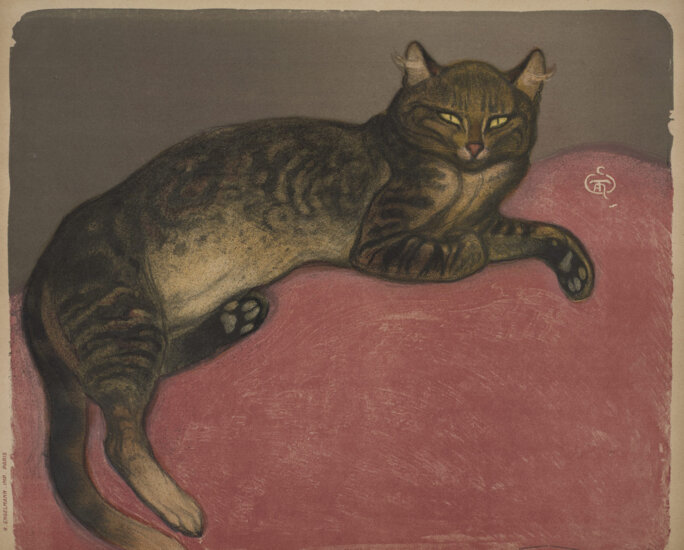

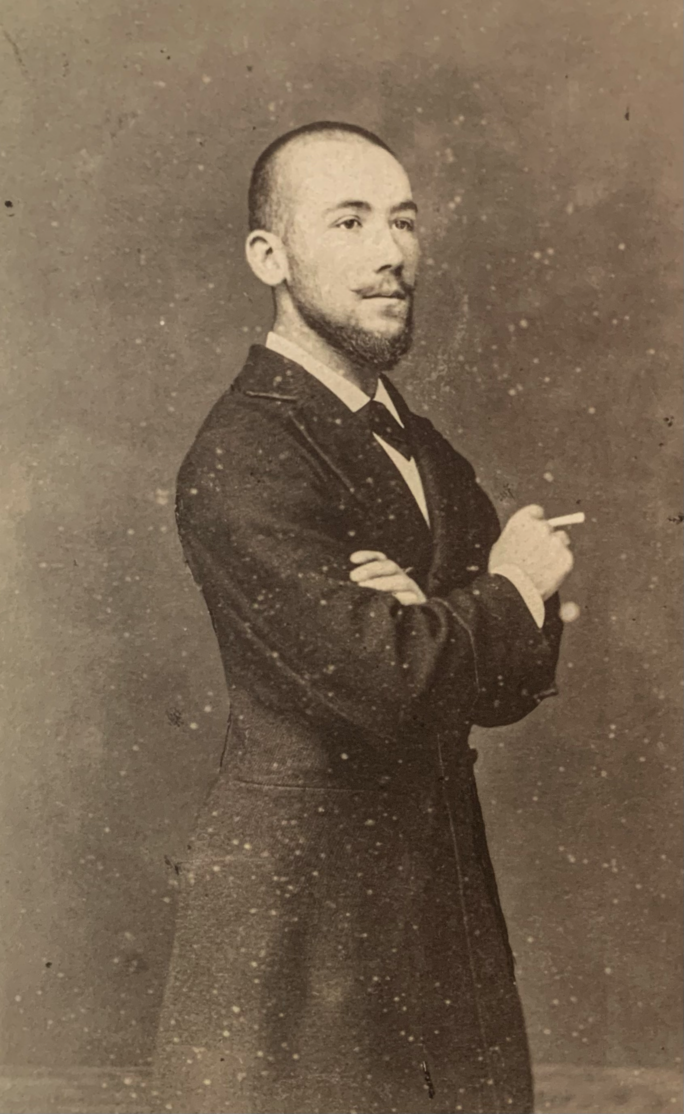

Il y a cent ans disparaissait Théophile-Alexandre Steinlen, artiste anarchiste et protéiforme, tout à la fois dessinateur, graveur, peintre, sculpteur, illustrateur et affichiste. Lausannois installé à Paris en 1881, il élabore, autour de ses deux sujets de prédilection : le peuple et les chats, le second constituant une sorte de double carnavalesque du premier, une œuvre éminemment politique qui n’appartient à aucune école. Auteur de la célébrissime affiche « La tournée du Chat noir » pour le cabaret du même nom, symbole du Montmartre de la fin du XIXème siècle, il demeure pourtant trop peu connu du grand public. À l’occasion du centenaire de sa mort, le musée de Montmartre à Paris et le musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (MCBA) en Suisse lui rendent hommage à travers deux expositions monographiques. À Paris, elle rassemble une centaine de pièces proposant sinon une rétrospective, du moins une traversée substantielle dans l’œuvre extrêmement prolifique de l’artiste. Divisé en trois temps essentiels, le parcours suit le fil conducteur de l’engagement qui caractérise Steinlen. Chez lui, art et politique sont en effet inextricables. Témoin critique de son temps, abhorrant l’injustice depuis toujours, il met son art à la disposition de la lutte sociale. À Lausanne, sa ville natale, le MCBA présente pour la première fois un ensemble d’œuvres de l’artiste issu de l’exceptionnelle donation Paul et Tina Stohler, qui entre en dialogue avec la collection qu’il vient enrichir.

Agrandissement : Illustration 2

Des rives du Léman à la vie de Bohème

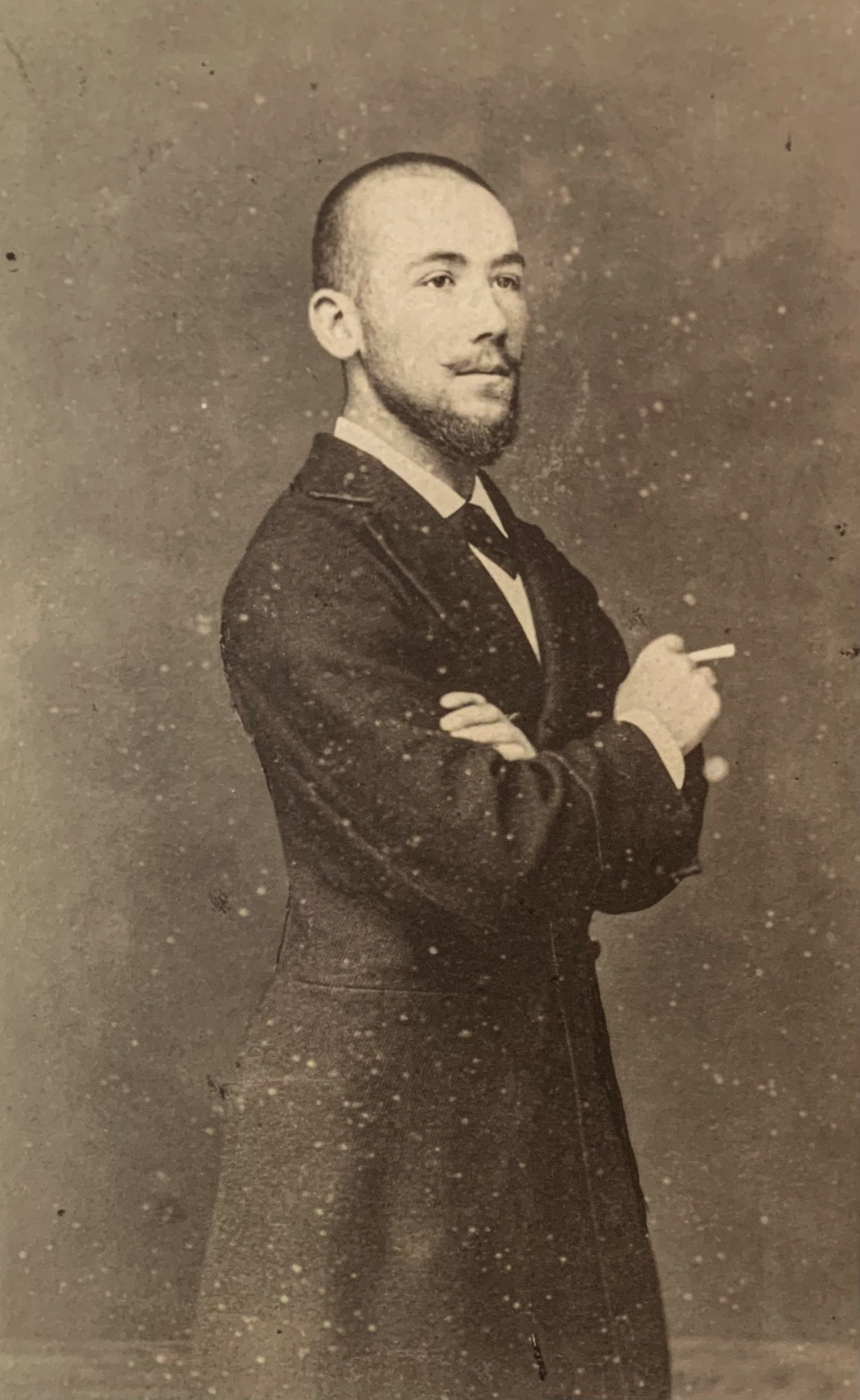

Théophile-Alexandre Steinlen est né en 1859 à Lausanne, dans le canton de Vaud, en Suisse Romande. Son père, Samuel Steinlen, employé des postes de la ville, est l’un des fils de Christian Gottlieb Steinlen (1779-1847), peintre-paysagiste et dessinateur originaire de Stuttgart en Allemagne qui, installé un temps à Neuchâtel, s’établit à Vevey où il épouse en 1820 Charlotte Weibel à qui il donnera dix enfants. La famille est admise à la bourgeoisie[1] de Vevey en 1832. Ainé d’une fratrie de cinq enfants, Théophile-Alexandre se distingue très tôt par son intérêt pour le dessin, les sciences naturelles et l’observation de la nature et des animaux. Durant son adolescence, la lecture d’Émile Zola, ainsi que les cours de Georges-François Renard (1847-1930), ancien communard agrégé d’histoire, le sensibilisent aux idées politiques de gauche. En 1879, après deux années passées à étudier la théologie à l’Université de Lausanne, il change radicalement de voie pour suivre une formation au dessin d'ornement industriel chez Louis Schoenhaupt (1822-1895) à Mulhouse, échappant ainsi à la carrière de pasteur qui lui était promise. Il quitte l’Alsace en 1881 pour rejoindre Émilie Mey, sa future épouse, à Paris. Muni des recommandations de son ancien employeur, il trouve une place de dessinateur de textile[2].

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

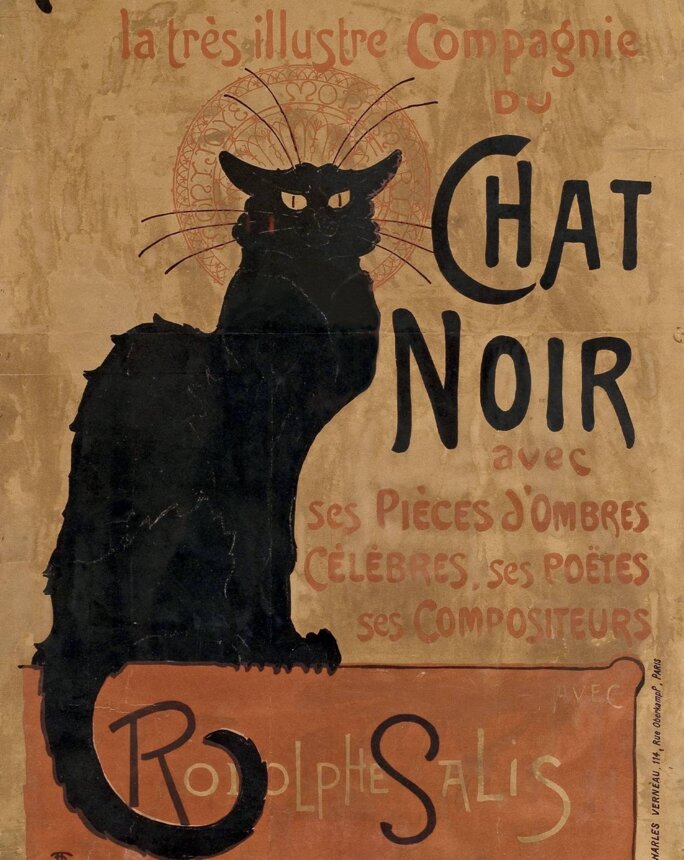

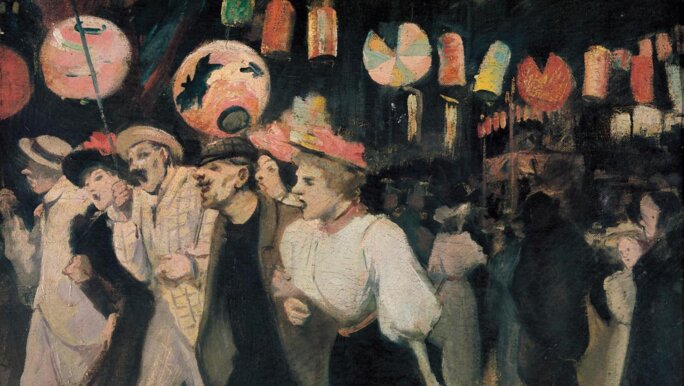

Le couple s’installe sur la butte Montmartre dont Steinlen aime la sociabilité, se mêlant à la population ouvrière et bohème. C’est là qu’il prend la décision de s’engager dans la voie artistique de façon autodidacte, se plaisant à représenter des scènes de la vie parisienne et les petits métiers. À la fin de l’année 1881, il fait la connaissance du peintre et illustrateur Adolphe Willette (1857-1926) qui restera son plus proche ami pendant près de quarante ans. C’est avec lui qu’il découvre le cabaret littéraire[3] du Chat Noir qui vient d’ouvrir en novembre à l’initiative de Rodolphe Salis (1851-1897) et où il va croiser régulièrement des personnalités comme Villiers de l’Isle Adam ou Alphonse Allais, et se lier d’amitié avec Toulouse-Lautrec. Salis est aussi à l’origine de la revue hebdomadaire éponyme dont le premier numéro parait en janvier 1882. Steinlen collabore à la revue pour la première fois en 1883 et en devient rapidement l’un des illustrateurs phares. Il fréquente également la café-restaurant Au Tambourin, situé au 62 boulevard de Clichy. En 1885, le chansonnier montmartrois Aristide Bruant (1851-1925) ouvre son propre cabaret, Le Mirliton, à l’emplacement occupé par le Chat Noir qui, lui, déménage au 12 rue de Laval. Bruant lance également une revue du même nom que son cabaret. Steinlen en sera l’illustrateur privilégié jusqu’en 1896. Surtout, il travaille avec le Gil Blas illustré, qui le fait vivre. Il expose au Salon des Indépendants de 1893, avant d’être régulièrement présenté aux Salon des humoristes. En 1901, il obtient la nationalité française.

Agrandissement : Illustration 5

« Tout vient du Peuple, tout sort du Peuple »

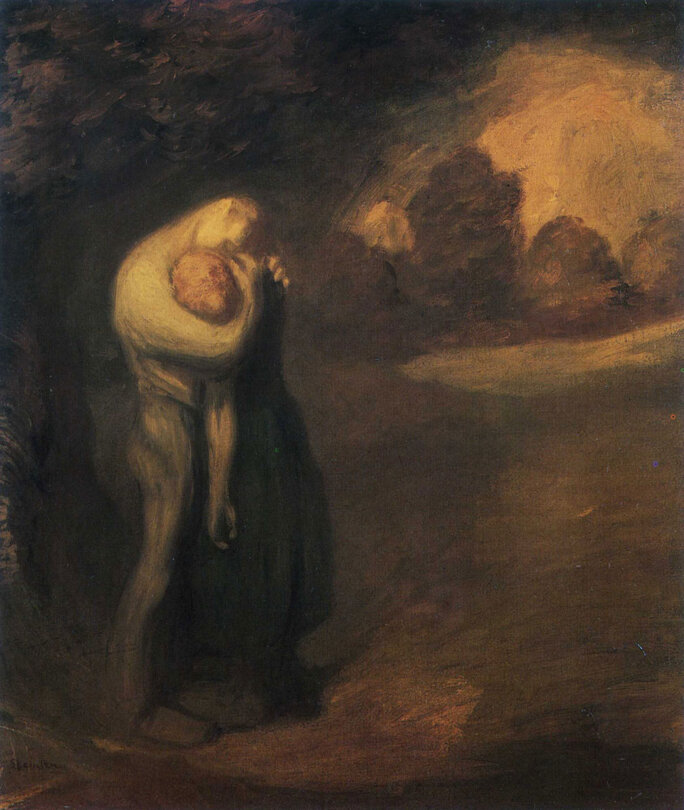

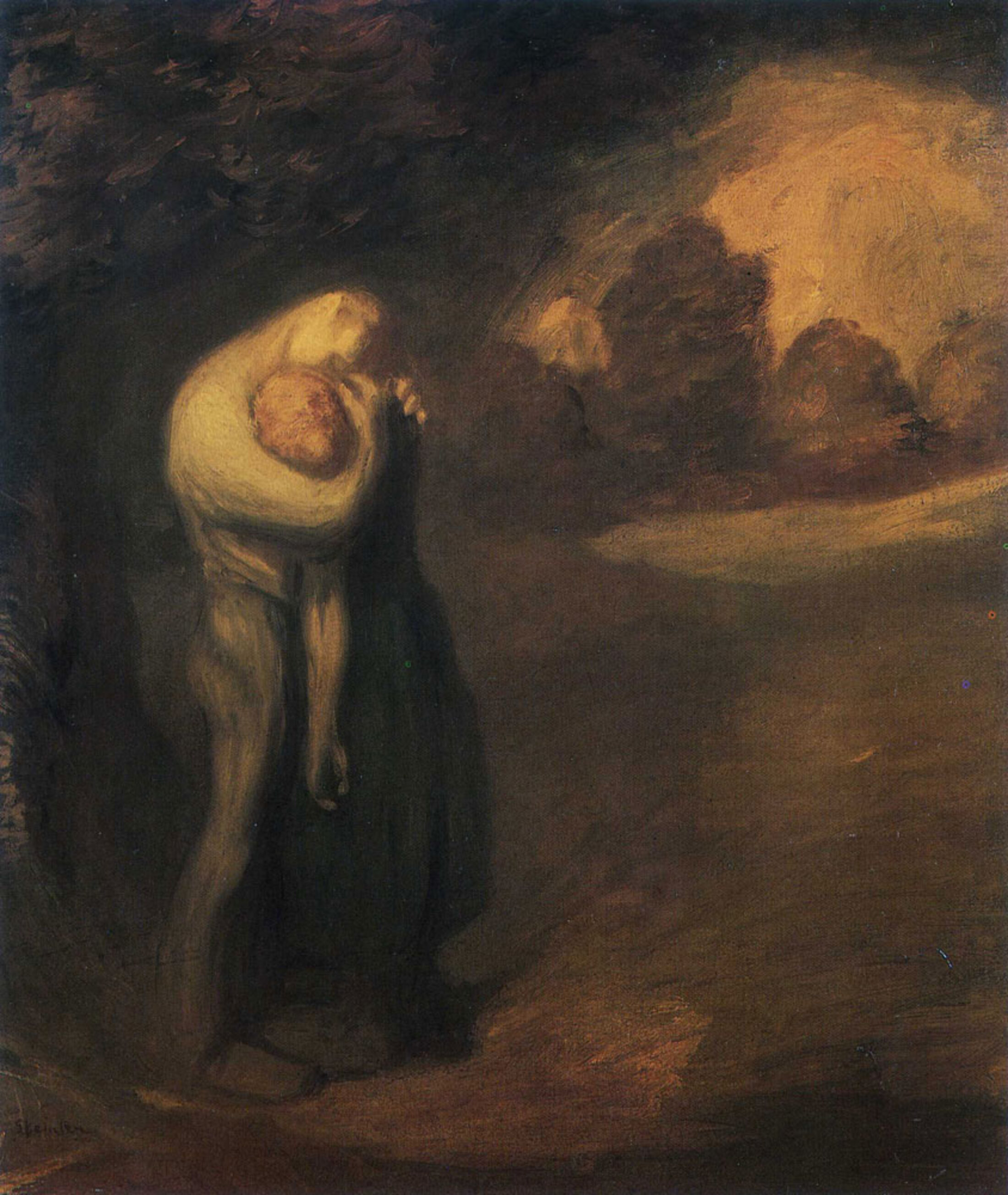

Théophile-Alexandre Steinlen rêve d’un autre monde, meilleur, appelant de ses vœux une société nouvelle. « À quoi bon prêcher ? Il faut agir. Le monde ne va pas ainsi qu’il devrait aller[4] » déclare-t-il. À Montmartre, il représente la vie des ouvriers, des petites mains, des gens de peu, rencontre d’anciens communards rentrés d’exil après la loi de 1880 et sympathise avec les socialistes autant qu’avec les anarchistes. Il y forge les idées artistiques et sociales qui composent le socle de son œuvre, à commencer par le refus des hiérarchies entre les techniques et les sujets, et les principes de liberté et d’égalité universelles.

Agrandissement : Illustration 6

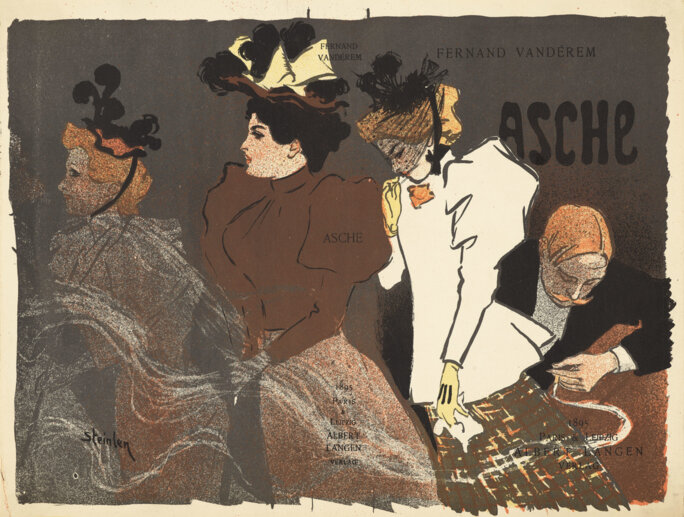

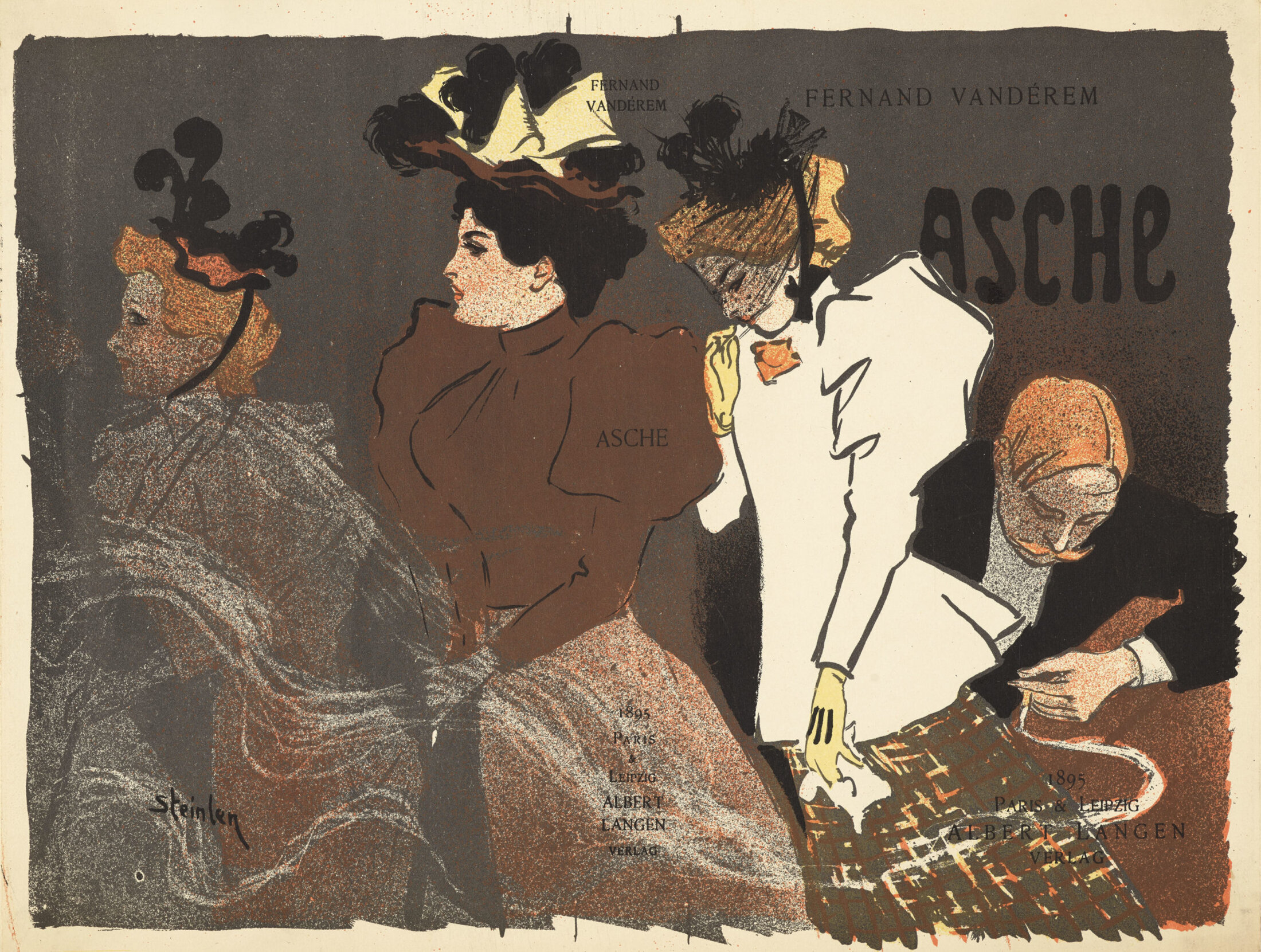

Au sein de la communauté artistique, il s’impose comme l’un des artistes les plus sensibilisés au mouvement social de l’époque. En 1890, il signe les illustrations de l’ouvrage « Prison fin de siècle[5] » écrit par deux communards qui furent emprisonnés à Sainte-Pélagie à Paris. Il élargie son audience, travaillant à de nombreuses revues et journaux satiriques tels L'Assiette au beurre, Le Chambard socialiste ou encore La Feuille, publiés grâce à la loi de 1881 sur la liberté de la presse, auxquels il livre des dessins engagés dénonçant la pauvreté et la misère, l’exploitation des ouvriers, s’en prenant à l’armée, à la justice, l’église, la finance, et défendant l’idée d’une République sociale qui va prendre les traits d’une allégorie féminine libératrice et émancipatrice, dont les prémisses sont déjà dans « La Commune ». Ce grand tableau exécuté en 1885 pour commémorer les massacres de la Semaine Sanglante, montre une jeune femme personnifiant la Commune qui brandit un drapeau rouge au sommet d’une barricade.

Agrandissement : Illustration 7

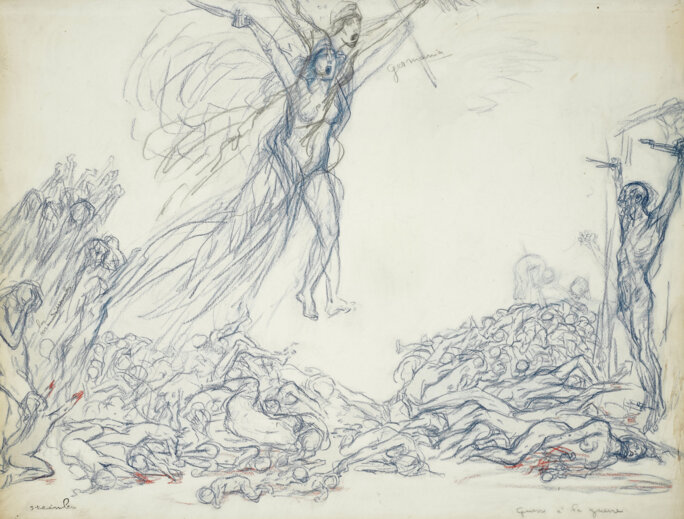

« Tout vient du Peuple, tout sort du Peuple, et nous ne sommes que ses porte-voix » écrit-il, se positionnant en tant qu’artiste au service du peuple. Convaincu comme Anatole France dont il est proche, de l’utilité d’un art social, il n’a de cesse de dénoncer les injustices et les violences, notamment à travers ses célèbres estampes de la Grande Guerre qui représentent l’horrible boucherie des tranchées. Entre 1883 et 1920, il réalise des centaines de dessins qu’il signe parfois sous un pseudonyme en fonction de leur contenu politique.

Agrandissement : Illustration 8

En raison du vote des lois de 1893 et 1894 sur l’anarchisme, connues sous le nom de « lois scélérates » et visant à réprimer[6] le mouvement anarchiste français, Théophile-Alexandre Steinlen, menacé comme Octave Mirbeau d’arrestation, est contraint de quitter la France. Il se rend à Munich où il publie dans Simplicissimus, hebdomadaire socialiste allemand. Après la relaxe des principales figures du mouvement anarchiste lors du « procès des trente », Steinlen rentre en France à la fin de l’année 1894. Il s’engage, en 1897, dans l’affaire Dreyfuss, dénonçant les mensonges de l’armée et les manigances de l’état-major.

Agrandissement : Illustration 9

En 1903, il peint un grand tableau intitulé « Le cri des opprimés ou la libératrice » en s’inspirant de « La Liberté guidant le peuple » d’Eugène Delacroix. Au centre d’une foule qui parait immense se tient la personnification de la Révolution. Flambeau à la main, elle désigne la forteresse à abattre, là où se devine une niche dans laquelle est installé une sorte de veau d’or, auprès de laquelle les anciens tyrans, militaires, bourgeois et religieux se tiennent. De l’autre main, elle entraine l’un des révolutionnaires. Ces derniers ont les bras levés, débarrassés de leurs chaines dont seuls les bracelets autour des poignets subsistent. Diaphanes, ressemblant à une armée de spectres, ils sont néanmoins déterminés, galvanisés par cette figure féminine qui les exhorte à agir. « Le petit sou », réalisé trois ans plus tôt, relève aussi de cette iconographie allégorique de la Révolution populaire.

Agrandissement : Illustration 10

Le peuple des chats, double carnavalesque de l’humanité

Si Steinlen se plait à Montmartre, il n’en reste pas moins un homme casanier et, quitte à choisir, c’est en compagnie des chats plutôt que des humains qu’il va vivre. Le logement de la rue des Abbesses devient un refuge pour ces félins domestiques dès 1883. Lorsque la famille déménage en 1894 dans une maison cossue avec jardin au 58, rue Caulaincourt, celle-ci se transforme presque immédiatement en ménagerie : des pigeons, des paons, un singe et même un crocodile prénommé Gustave, cohabitent avec une quinzaine de chats errants de toutes races. Steinlen a une tendresse particulière pour ces derniers qu’il représente à foison, saisissant parfaitement leurs attitudes variées. Cette fascination est d’ailleurs à l’origine du surnom donnée à la maison : The Cat’s cottage. Sa sensibilité à la condition animale prolonge sa fraternité pour les exclus, les exploités.

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

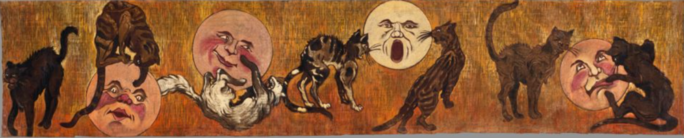

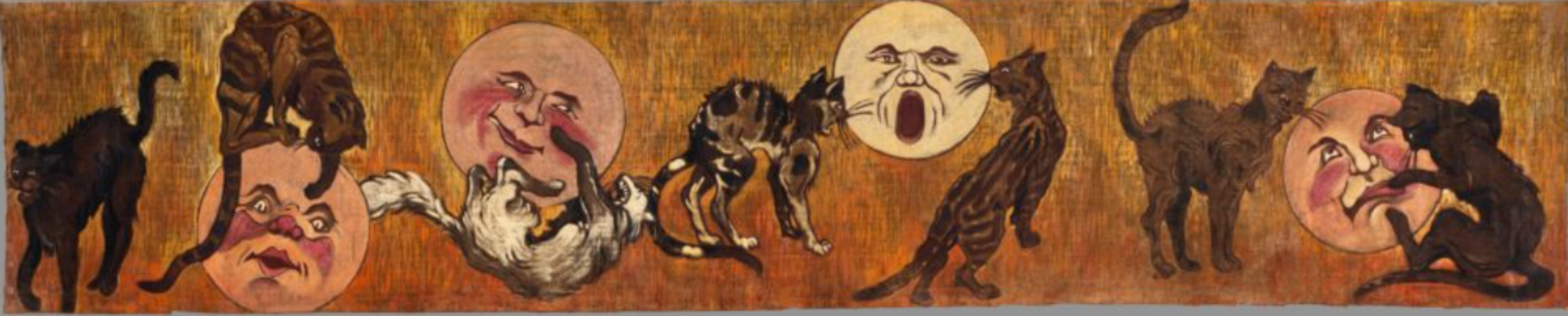

Qu’ils soient le sujet principal ou d’arrière-plan, les chats ont toujours occupé une place prépondérante dans l’histoire de l’art. Divinités bienveillantes et maternelles dans l’Égypte antique, ils sont considérés comme démoniaques ou annonçant un désastre à des époques plus tardives. Renoir, Delacroix, Géricault, Goya, ou encore Fragonard, les ont représentés dans leurs toiles mais Théophile-Alexandre Steinlen apparait comme le peintre des chats par excellence. Ce n’est pas un hasard si on le surnommait le « père aux chats ». Ces derniers sont les protagonistes de la grande « Apothéose des chats » (1885), qui représente une cérémonie nocturne où des centaines, voire des milliers de chats, vénèrent celui dont la silhouette est inscrite dans le halo de la pleine lune à l’intense luminosité qui irradie l’ensemble de la scène. Dans ce sabbat burlesque où les chats ont remplacé les sorcières, le peuple félin semble fomenter une révolution. Ce grand tableau est lié au cabaret du Chat noir dont il décorait la salle du bas.

Agrandissement : Illustration 13

C’est peut-être son descendant, félin à la pelure noire, que Steinlen représente en 1896 sur l’affiche « La Tournée du Chat noir », le montrant dressé sur ses pattes avant, auréolé d’un nimbe sur lequel est écrit « Montjoye Montmartre ». Ses griffes affutées s’agrippent au trait noir du cartouche. Il fixe le regardeur de ses yeux démoniaques. L’affiche, destinée à faire la promotion du cabaret du même nom, va devenir l’une des images les plus populaires de Paris au point de s’exporter aux quatre coins du monde. Steinlen « détourne l’imagerie religieuse des saints, ancrée dans la culture occidentale et la superpose à celle de la sorcellerie à laquelle est associé le chat noir » explique Leila Jarbouai, conservatrice en chef, arts graphiques et peintures du musée d’Orsay et co-commissaire de l’exposition. « Il crée cette frontalité du regard de l’animal qui interpelle le spectateur, et réussit à transmettre cette ambiance de vie nocturne symbolique du Montmartre fin de siècle » poursuit-elle. L’affiche devient le symbole du Paris pittoresque. Toujours iconique aujourd’hui, elle associe définitivement l’artiste au quartier de Montmartre. Il est considéré comme l’un des plus fidèles témoins de l’histoire de la butte.

Agrandissement : Illustration 14

Steinlen quitte Montmartre pour le quartier des Ternes en 1906. Il y revient trois ans plus tard. Loin de la butte, l’ennui était semble-t-il insupportable. Après le décès de sa femme, il installe Masseïda (1889-1929), sa gouvernante et modèle, dans l’atelier du 21, rue Caulaincourt, qui fut autrefois celui de Toulouse-Lautrec. Il la rencontre en 1911 par l’entremise du peintre Jean-Louis Forain. Elle est déjà un modèle aguerri, posant pour plusieurs peintres dont Félix Vallotton. Devenue sa compagne, elle assure le quotidien, protège les chats, reçoit les amis. Steinlen a beaucoup peint Masseïda à l’image du portrait exécuté au fusain et présenté dans l’exposition du MCBA. À sa mort, il lui lègue la moitié de son atelier, l’autre moitié revenant à sa fille Colette.

Agrandissement : Illustration 15

Si Théophile-Alexandre Steinlen reste peu connu du grand public, c’est sans doute en raison d’une œuvre très (trop) foisonnante, qui plus est majoritairement exécutée sur un support fragile. « On ne peut pas enfermer Steinlen dans une étiquette, dans un style, ni même le rattacher à une école ou un mouvement artistique. Il est inclassable » explique Leila Jarbouai. « C’est aussi un artiste qui a été très prolifique dans le domaine graphique et donc peu visible dans les musées en raison de la fragilité des productions sur papier ». S’il n’est pas célèbre lui-même, certaines de ses œuvres, elles, le sont. Steinlen s’impose ainsi comme l’un des grands dessinateurs de la Belle Époque. Avec une importante proportion de peintures à l’huile, l’exposition de Paris démontre qu’il était aussi un grand peintre, cherchant à s’imposer comme tel. Peinture d’histoire, nu, paysage, nature morte, il se confronte aux grands genres, désireux de s’intégrer à la sphère artistique officielle. Artiste profondément humaniste, témoin du Paris populaire, il se fait la plume de ceux qui ne sont rien, dédiant une grande partie de son œuvre à la révolte du peuple et à la condition ouvrière. Steinlen croyait en la mission sociale et politique de l’art comme voie possible vers un monde meilleur. Au cimetière Saint-Vincent à Montmartre, division 14, un lierre dégringole littéralement du mur, ensevelissant la pierre tombale qui se trouve là, une simple dalle dont on devine à peine, derrière les deux dates qui encadrent cette parenthèse qu’est la vie, le patronyme de Steinlen. La tombe est modeste, à l’image du défunt. À Montmartre, entre les rues Damrémont et Eugène-Carrière, une petite rue porte son nom.

Agrandissement : Illustration 16

[1] En Suisse, la bourgeoisie, ou commune bourgeoise, est une collectivité locale à laquelle participent les habitants. La bourgeoisie, qui jusqu'en 1848 régissait le droit dans les villages suisses, a aujourd’hui perdu de son importance, notamment politique. Si elle n'existe plus dans tous les cantons, elle reste une institution possédant la plupart du temps un patrimoine immobilier considérable. Elle peut également être dotée de compétence en matière de naturalisation via l'octroi du « droit de bourgeoisie ». Voir Basil Sieber: « Bourgeoisie », in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 16.02.2005, traduit de l’allemand. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/026443/2005-02-16/ consulté le 13.02.2024.

[2] Véronique Fau-Vincenti, notice STEINLEN Théophile, Alexandre, Le Maitron, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier mouvement social, version mise en ligne le 4 novembre 2009, dernière modification le 11 août 2020, https://maitron.fr/spip.php?article75139

[3] À partir de la IIIème République émergent des cabarets littéraires chantants. Quelques personnalités parmi lesquelles Rodolphe Salis « créent à Montmartre des établissements mêlant performance artistique, exposition d’art, lieu de rencontres de groupes artistiques, débits de boisson, selon une organisation spatiale qui les différencie des cafés-concerts », Laurent Bihl et Julien Schuh, « Les cabarets montmartrois dans l’espace urbain et dans l’imaginaire parisien, laboratoires des avant-gardes et de la culture de masse (1880-1920) », COnTEXTES [En ligne], 19 | 2017, mis en ligne le 31 décembre 2017, consulté le 2 février 2024. http://journals.openedition.org/contextes/6351

[4] Théophile-Alexandre Steinlen, propos rapportés par Adolphe Brisson, « Promenades et visites. M. Steinlen, peintre et ami du peuple », Le Temps, 23 novembre 1898, 38e année, no 13685, p. 2-3.

[5] Ernest Gégout, Charles Malato, ill. de Steinlen, Prison fin de siècle. Souvenirs de Pélagie, Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle Editeurs, 1891, 352 p.

[6] Elles incarnent la dernière forme de censure légale et de répression à large échelle visant explicitement une opinion politique en France et sont, de ce fait, controversées dès leur origine. Elles n’ont été définitivement abrogées qu’en 1992.

Agrandissement : Illustration 17

« THÉOPHILE-ALEXANDRE STEINLEN - L'EXPOSITION DU CENTENAIRE » - Commissariat : Leila Jourbouai, conservatrice en chef, arts graphiques et peintures du musée d’Orsay, Saskia Ooms, ancienne responsable de la conservation du Musée de Montmartre.

Jusqu'au 11 février 2024. Tous les jours, de 10h à 18h.

Musée de Montmartre

12, rue Courteau

75 018 Paris

Agrandissement : Illustration 18

« STEINLEN - COUP DE GRIFFES ET PATTES DE VELOURS » - Commissariat : Catherine Lepdor, conservatrice en chef, responsable du secteur scientifique, musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne.

Jusqu'au 18 février 2024. Tous les jours sauf le lundi, de 10h à 18h, nocturne le jeudi jusqu'à 20h.

Musée cantonal des Beaux-Arts

Place de la Gare, 16

CH - 1003 Lausanne

Agrandissement : Illustration 19