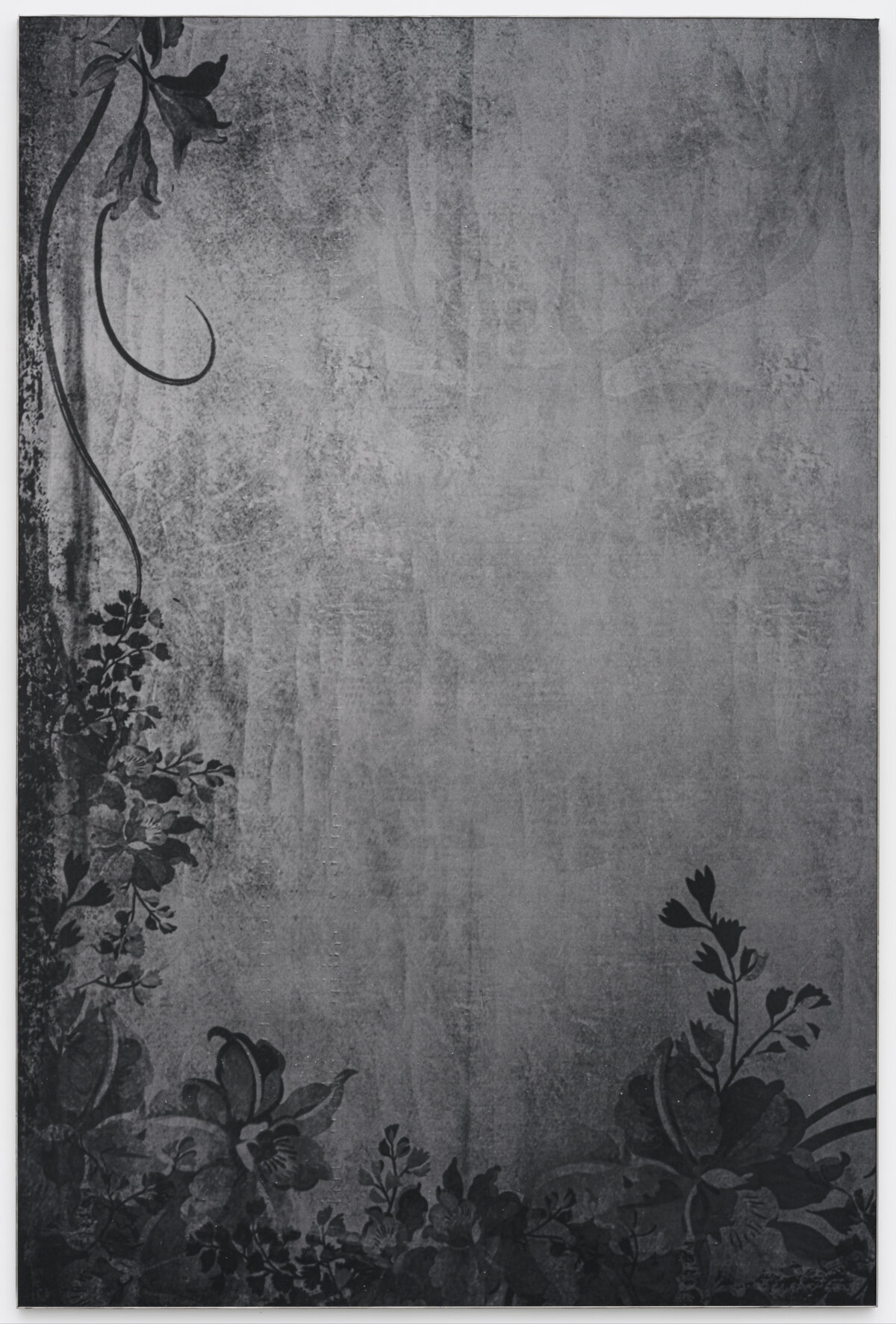

Agrandissement : Illustration 1

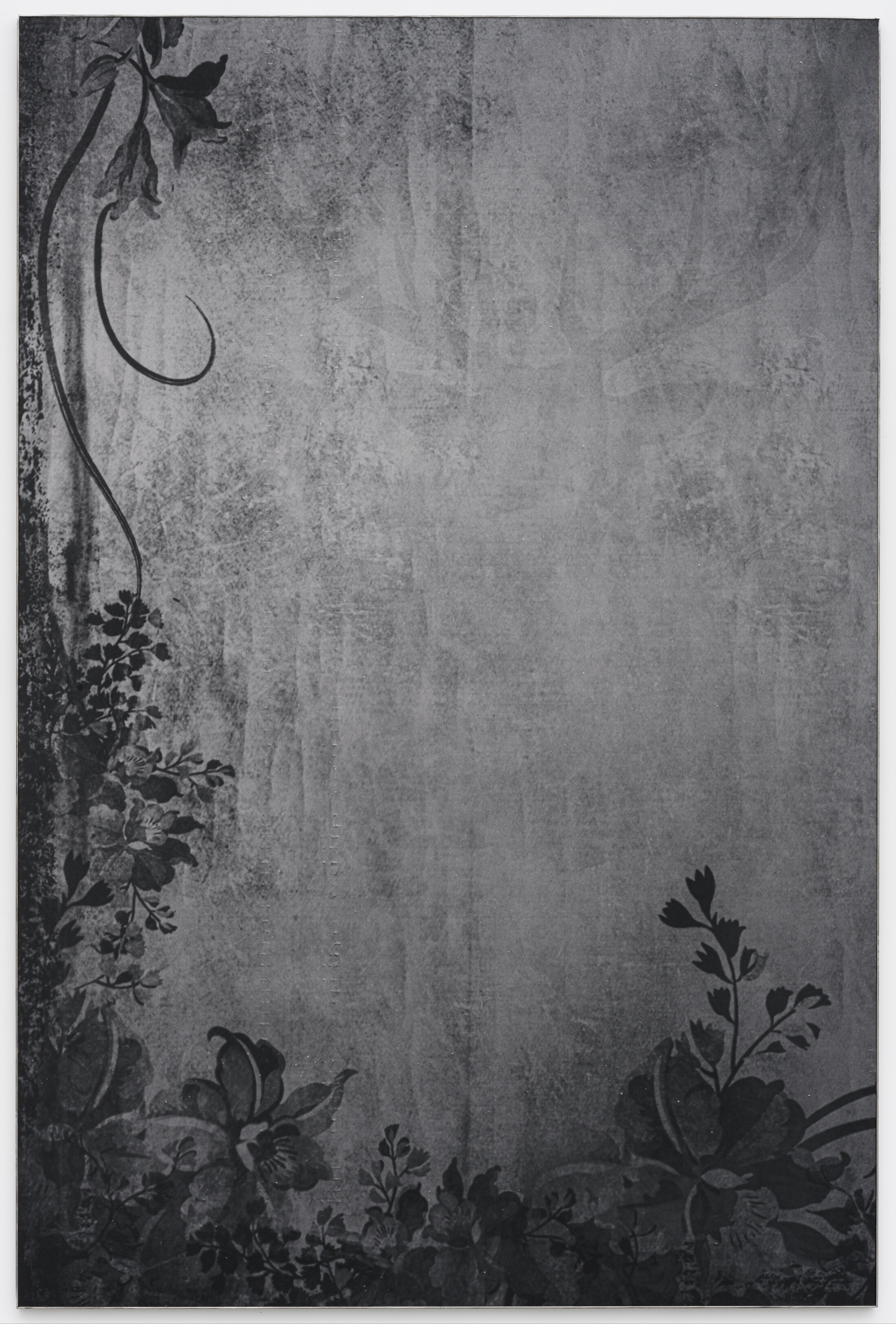

Avant d’être photographe, Dirk Braeckman a été peintre. L’information suffirait à elle seule pour expliquer la démarche plastique d’un artiste qui expérimente, questionne la matière en permanence. Ses œuvres photographiques aspirent à être des peintures comme le démontre le Frac Auvergne qui lui consacre une exposition monographique d’envergure. « Évidences possibles » mélange une cinquantaine d’œuvres historiques et de pièces récentes. Braeckman ne produit pas d’image. Le sujet passe chez lui au second plan. Ce qui l’intéresse, c’est la surface de la photographie, la matière qui transparait. Il joue sur ces effets de matière avec une obstination constante. Les images sur lesquelles il travaille sont puisées dans une banque de donnée personnelle qui contient plusieurs dizaines d’années de ses propres archives. Il faut cependant un temps de latence aux photographies, au moins quatre à cinq ans, pour garantir la distance émotionnelle nécessaire à l’artiste. De cette manière, « j’élimine une partie de l'information qui détourne de l’essentiel[1] » confie-t-il. L’image est ainsi prise, décontextualisée, puis laissée, redécouverte, rephotographiée parfois.

Agrandissement : Illustration 2

Braeckman va jusqu’à titrer ses photographies par des abréviations protocolaires pour éviter un trop plein narratif. Sortir du sujet pour aller vers la matière. Les photographies argentiques en noir et blanc qu’il produit accusent une prédominance de gris aussi riche dans ses nuances que celles à l’œuvre dans la peinture de Gerhard Richter. Il construit un corpus d’œuvres d’où se dégagent trois typologies d’images : des corps féminins à l’érotisme cru, des espaces intérieurs sans qualité, pièces vides, non-lieux, espaces transitoires, et des paysages délabrés. « S’il n’y pas de projection psychologique donnée par une narration, il reste un sentiment aisément perceptible qui est autant la beauté possible de... cette crudité, ce banal, cette dégradation en même temps que son contraire, qu’un sentiment de désolation[2] » écrit Éric Suchère dans le catalogue de l’exposition dont l’intitulé « Évidences possibles » fait référence à l’ouvrage « Evidence » de Luc Sante. Paru en 1992, Braeckman le cite parfois. Il rassemble un corpus d'images prises par la police de New-York au début du siècle dernier. S’il y a évidence chez le Flamand, elle ne peut-être que possible puisque contrariée notamment par l’oubli.

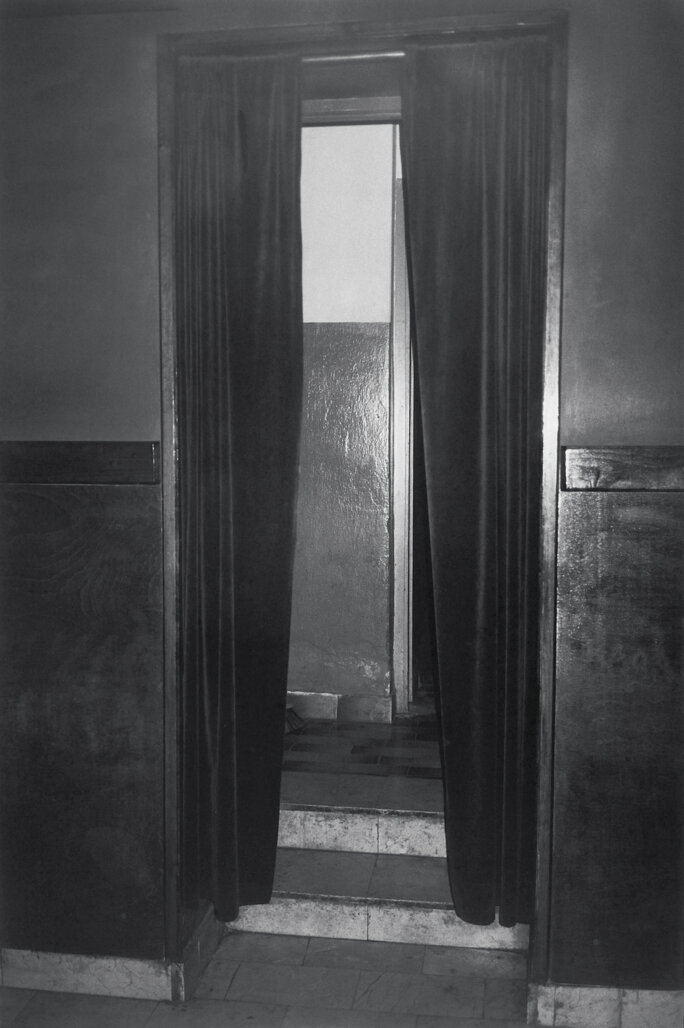

Agrandissement : Illustration 3

« L’image est un souvenir gris »

Dirk Braeckman est né en 1958 à Eeklo, chef-lieu de la province des Flandres-Orientales en Belgique néerlandophone. Il étudie la peinture et la photographie à l’Académie royale des beaux-arts de Gand de 1977 à 1981, ville dans laquelle il s’installera plus tard. L’apprentissage de la photographie est pour lui un moyen de comprendre le médium afin de l’utiliser en peinture. Ses études achevées, il ouvre avec Carl De Keyzer en 1982 un studio de photographie à Anvers : la galerie XYZ, et cofonde le magazine éponyme. Pour vivre, il fait des reportages, réalise des portraits, notamment des prostituées du quartier. Mais c’est dans son laboratoire, comparable à l’atelier d’un peintre, que tout va se passer. Il s’autorise absolument tout, mettant à sa disposition tout un arsenal d’outils spécifiques, jouant avec la lumière, expérimentant des substances chimiques. En manipulant les négatifs, il ajoute une dimension supplémentaire à la photographie, celle, physique, des arts plastiques qui, d’après ses détracteurs, lui manquait pour prétendre être un champ artistique, faisant de ses créations des œuvres uniques. Dirk Braeckman annihile ainsi la principale caractéristique du médium, sa reproductibilité. La granulation présente sur ses clichés est comparable à la touche d’un peintre.

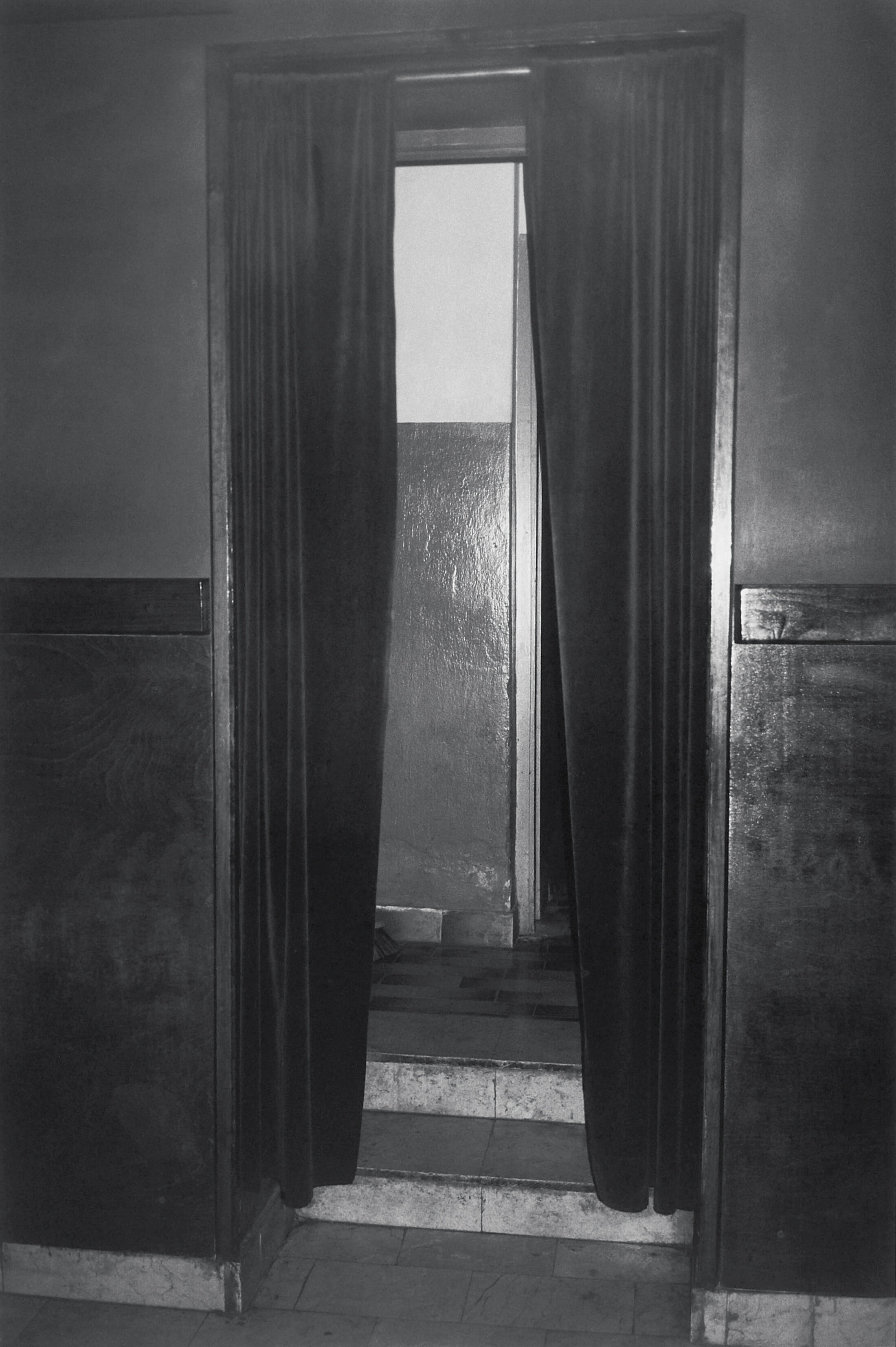

Agrandissement : Illustration 4

Le studio ferme en 1989. Depuis, il épure, élimine inlassablement, pour tenter ainsi d’enlever le caractère anecdotique de l’image. Les éléments conservés « sont là sans nostalgie ; ils sont là de manière neutre, parce qu'ils sont là, sans aucun pathos, même d'ethnologue[3] ». L’artiste construit un univers inquiétant, mystérieux, en pratiquant notamment des surimpressions photographiques pour inventer des trompe-l’œil énigmatiques. Il ne donne aucune explication quant à leur interprétation. Les images ne sont qu’une projection. Elles suggèrent, laissant libre court à l’imaginaire des visiteurs qui, en fonction de leur histoire, de leur propre culture, se racontent des histoires bien différentes. « Si j'explique pourquoi, les gens ne vont plus les regarder comme avant » dit-il. Le refus de toute interruption entre le regard et l’œuvre explique l’absence de vitre devant les photographies. Celles-ci font l’éloge de la lenteur, requérant la même attention que celle, longue, qu’on accorde aux peintures. Ce n’est pas la prise de vue originelle que l’on voit dans les œuvres de Braeckman mais le regard particulier qu’il porte sur le monde. « Une peinture est d’abord le récit d’un regard[4] » explique Jean-Charles Vergne, commissaire de l’exposition et directeur du Frac Auvergne, et c’est bien en peintre que l’artiste aborde la photographie, en passant par la remémoration. Ces clichés ne racontent rien. Braeckman n’est pas un raconteur d’histoires mais un inventeur d’images.

Agrandissement : Illustration 5

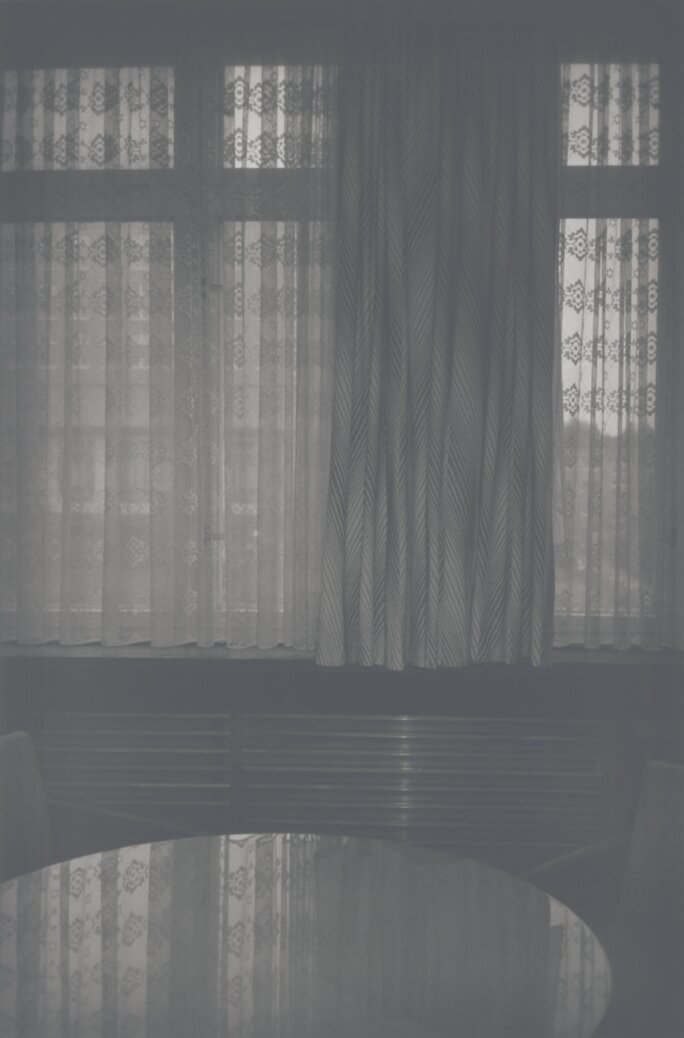

En 2022, pour la manifestation bretonne l’Art dans les chapelles, il réalise, fait extrêmement rare chez lui, une série photographique, caractérisée par un cadrage très serré sur la nuque et les cheveux de femmes. La série entre ici en dialogue avec l’image la plus ancienne de l’exposition, « B. O. -D.U. -00 » (2000), une enfilade de pièces ponctuée d’un rideau, scène telle qu’on peut en voir dans la peinture flamande et surtout hollandaise du XVIIème siècle. Dans « Hemony », film muet réalisé en 2012 dans la Oude Kerk d’Amsterdam à partir d’un plan fixe sur la cloche monumentale, le mouvement oscillatoire de la cloche s’accélère jusqu’à ce que la boule du battant en frappe la robe. Bien qu’aucun son ne se manifeste, le spectateur est surpris par la dimension sonore que dégage la vidéo. Il ne l’entend pourtant que mentalement ce qui engendre un sentiment de frustration, un manque, un désaccord entre le son et l’image.

Agrandissement : Illustration 6

Ce qui est là et rien d’autre

La banalité sublimée par la photographie de Braeckman devient contemplative et lancinante. C’est, par exemple, un rideau et son reflet sur la surface d’une table que l’on imagine dans la chambre d’un hôtel, dans «. A.D.F.-S.B.1-03 » (2003). Mais le photographe ne cherche jamais à supplanter la peinture. « Une photographie n’est, en fait, rien de plus qu’une surface composée de noirs, de blancs et de gris. Pour moi, cette vision complètement abstraite concorde avec ce qui est représenté sur la photographie : un portrait, une anecdote. Elle fluctue, dans mon propre travail aussi, entre l'abstraction et la représentation ; entre l'objet, le matériel et la représentation, la réalité qui se cache derrière, la soi-disant image réelle[5] » explique-t-il. Porté par son intérêt pour l’expérimentation du médium photographique et le jeu des textures, Braeckman se focalise depuis plus de trente ans sur l’« expérience photographique » et l’action de « saisir l’instant » dans des créations à faible teneur narrative, dépourvues d’indication temporelle.

Agrandissement : Illustration 7

« Je suis allé à l'académie avec l'intention de devenir peintre. Un ami m'a conseillé de passer un an à étudier la photographie en premier. Beaucoup d'artistes émergents – Gerhard Richter et Ed Ruscha, par exemple – utilisaient des photographies comme matière première à cette époque, à la fin des années soixante-dix. Je n'avais jamais vraiment tenu un appareil photo avant de commencer le cours. J'ai appris à faire de la photographie analogique et à faire des impressions en noir et blanc dans la chambre noire[6] » explique-t-il, avant de préciser : « Trente ans plus tard, je suis loin d’en avoir fini avec le médium : la photographie analogique me fascine en fait plus que jamais. Elle continue de me défier, et je peux encore y voir des possibilités infinies ». Chaque photographie provoque un malaise. Si elles sont techniquement des photographies, les œuvres de Dirk Braeckman ont pourtant peu en commun avec les règles académiques du médium. « J'essaie de faire abstraction des normes de la photographie[7] » avoue-t-il lui-même. L’artiste construit une œuvre en marge de la vision, qui se tient sur un seuil, préfère les interstices, une œuvre du simulacre et de l’indicible, de l’absence aussi, le souvenir incertain des êtres dont on ne sait s’ils ont vraiment été. Les photographies de l’artiste contiennent tout cela et bien plus encore. Dirk Braeckman est un peintre dans son essence même.

Agrandissement : Illustration 8

[1] Cité dans Denis-Laurent Bouyer, « Dirk Braeckman: Aux bords de l'image », Musée Dhondt-Dhaenens, Deurle, in Sans Titre, Bulletin d'Art Contemporain, Lille France n°46.

[2] Éric Suchère, « FIGURES – ESPACES – VALEURS », in Dirk Braeckman. Évidences possibles, catalogue de l’exposition éponyme, Frac Auvergne, Clermont-Ferrand, du 28 janvier au 14 mai 2023, Éditions Frac Auvergne, p. 81.

[3] Denis-Laurent Bouyer, op.cit.

[4] Jean-Charles Vergne, « Demeurer absent », in Dirk Braeckman. Évidences possibles, op. cit., p. 35.

[5] Erik Eelbode, « (Conversation with Dirk Braeckman) », in Dirk Braeckman: z.Z(t). Ludion, Ghent / Amsterdam, 1998.

[6] Eva Wittocx, « Tableaux of Drawn-out Time, a Conversation between Dirk Braeckman and Eva Wittocx », in Dirk Braeckman, Koenig Books, 2017, 192 pp.

[7] Denis-Laurent Bouyer, op.cit.

Agrandissement : Illustration 9

« DIRK BRAECKMAN. ÉVIDENCES POSSIBLES » - commissariat : Jean-Charles Vergne, directeur du Frac Auvergne.

Jusqu'au 6 juin 2023. Du mardi au samedi de 14h à 18h, le dimanche de 15h à 18h.

Frac Auvergne

6, rue du Terrail

63 000 Clermont-Ferrand

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

Agrandissement : Illustration 14