Agrandissement : Illustration 1

En 1848, au Muséum d’Histoire naturelle à Paris, Edmond Becquerel (1820-1891) réussit à produire une photographie du spectre solaire en couleurs. Ces « images photochromatiques », comme il les nomme, sont considérés comme les premières photographies couleurs de l’histoire. En fait, l’espoir de « peindre avec la lumière » apparait dès l’invention de la photographie. Ce concept constitue le fil conducteur de l’exposition « La couleur est la lumière. Inventions historiques, expérimentations contemporaines » initiée par le Centre d’art-Éditeur le Point du Jour à Cherbourg dans le cadre de la manifestation Normandie Impressionniste 2024. Réunissant une centaine de photographies sous la forme de fac-similés pour les œuvres historiques, de tirages photographiques et de projections numériques, elle a pour point de départ cette question simple : qu’est-ce que la couleur dans la photographie ? Pour y répondre, elle fait dialoguer des images historiques avec des œuvres contemporaines qu’une centaine d’années sépare, composant une subtile mise en abime qui rend compte des résonnances de l’invention de la photographie couleur avec les préoccupations actuelles de la création artistique. Les correspondances proposées par Nathalie Boulouch, historienne de la photographie couleur et commissaire de l’exposition, permettent d’établir des sensibilités communes autour de l’enregistrement de la couleur dans le lien intime qu’elle entretient avec la lumière.

Agrandissement : Illustration 2

La couleur comme manifestation de la lumière

Le corpus qui compose la partie historique est issu des collections de la Société française de photographie[1](SFP), fondée il y a cent-soixante-dix ans soit la même année que l’impressionnisme (1854), et qui reflète bien les préoccupations à la fois artistiques, esthétiques et scientifiques animant les débuts de la photographie, des questions communes à la peinture que développent les mouvements impressionnistes et néo-impressionnistes dans leur désir de restituer une expérience sensible de la couleur comme manifestation de la lumière. Cet ensemble permet de retracer, à travers différents procédés, l’histoire de la conquête de la couleur, de l’invention de la photographie avec les premiers daguerréotypes en 1839 à la mise au point de l’autochrome[2], première technique industrielle de photographie couleur utilisée entre 1907 et 1932. Depuis les années 2000, certaines pratiques photographiques explorent, à travers de nouvelles formes expérimentales et conceptuelles, l’histoire des procédés couleur, dans une sorte de retour aux sources du medium. La mise en perspective des images historiques et des expérimentations contemporaines fait ressortir des imaginaires communs qui passent par une remise en jeu des rapports entre science et art, abstraction et figuration. D’emblée, l’absence de couleurs sur les premiers daguerréotypes a été comprise comme une anomalie, un problème à résoudre qui allait prendre plusieurs décennies. Une histoire faite d’attentes ponctuées çà et là par plusieurs résultats probants qui ont fini par nourrir un imaginaire de la couleur en photographie dont les œuvres contemporaines d’Hanako Murakami, Caroline Douglas et Emmanuelle Fructus se font ici les échos.

Agrandissement : Illustration 3

Rêver les couleurs de la photographie

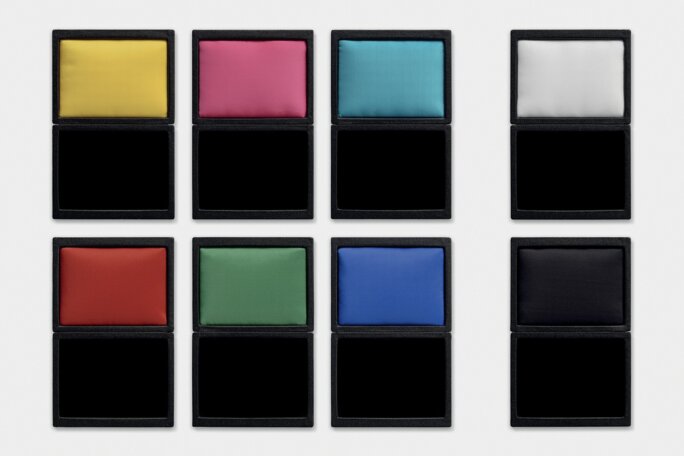

Le travail d’Hanako Murakami adopte une démarche proche de l’archéologie, entre recherche et poésie. Revenir à la source en réactivant des procédés anciens est pour elle matière à création. Elle enquête sur les prémisses de la photographie, ausculte l’histoire des techniques à la recherche de ces procédés restés au stade d’expérimentations, abandonnés en cours de route par leurs inventeurs. Sa « Nomenclature de la photographie des couleurs » (2023) part du principe que l’invention de la photographie couleur est d’abord la formulation de son concept. Une liste de termes décrivant la couleur de la photographie au XIXème siècle, du souvenir du spectre aux aquarelles lumineuses, de l’héliochromie à la photocopie de la lumière, témoigne des tâtonnements et expérimentations qui ont conduit à son invention. Chacun de ces termes qui aurait pu signifier la photographie couleur est paradoxalement – et avec une pointe d’humour – reporté sur un système monographique. La matrice de plomb présentée au mur se double de l’affiche imprimée disposée en masse à même le sol, afin que visiteur puisse s’en emparer s’il le souhaite. Caroline Douglas réactive la technique dite de « l’anthotype[3] », du jus de légume qui réagit à la lumière en quelque sorte, inventée au début des années 1840 par les travaux pionniers sur la lumière de Mary Somerville et de John Herschel mais auxquels seul le nom de ce dernier est resté attaché. En inscrivant le nom d’une femme scientifique dans une histoire dominée par les hommes, Caroline Douglas rééquilibre un peu celle-ci. L’expérimentation comme interrogation sur ce qu’est la photographie invite ici à éprouver le caractère éphémère des premières couleurs photographiques, un exercice précaire. Pour Emmanuelle Fructus, le « miroir noir », instrument d’optique aussi appelé « miroir de Claude » et datant de la Renaissance, qui reflète le paysage ou l’objet que le peintre souhaite représenter, convoque aussi l’histoire de la photographie. Ses « miroirs noirs » (2022), boites de couleurs primaires, qui présentent une analogie troublante avec les écrans de nos téléphones portables, rappellent aussi le format des étuis doublés de velours coloré dans lesquels étaient conservés les Daguerréotypes. L’artiste associe les six teintes qui président à la reproduction des couleurs en photographie – jaune, magenta, cyan, rouge, vert, bleu – avec le noir et le blanc, pour mieux suggérer tout le potentiel chromatique dont une image est porteuse.

Agrandissement : Illustration 4

Deux projections mettent en regard les images d’Auguste et Louis Lumière et celles d’Antonin Personnaz. Elles illustrent les deux principes concurrents de la reproduction des couleurs en photographie : la méthode « directe » basée sur l’enregistrement de la lumière blanche, et la méthode « indirecte » qui utilise des filtres. Lauréat en 2023 de la troisième résidence Picto Lab / Expérimenter l’image, l’artiste franco-canadien Thomas Paquet réalise un travail inédit autour de la lumière revenant sur l’expérience scientifique d’Isaac Newton (1642-1727) qui a été le premier à démontrer que la décomposition de la lumière blanche, lorsqu’elle traverse un prisme de verre, est constituée d’un spectre de couleurs. Deux prismes (2024) de la série « De la chambre noire » encapsulent littéralement le spectre chromatique obtenu en répétant l’expérience de la théorie des couleurs.

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

De la même série, deux vignettages (2023) sont produits à partir de plusieurs projections d’un cercle lumineux sur un papier photosensible posé sur un demi-cylindre, ce qui va avoir pour effet d’enregistrer le flux de lumière qui apparait tel un soleil sur le papier. Hreinn Fridfinnson, quant à lui, déconstruit la représentation d’une vue de rivière dans « Small streams » (1990) en associant sa photographie en noir & blanc à un assemblage de papiers colorés correspondant à ses différentes composantes de couleur, qui évoquent à la fois la mire de calibrage colométrique et l’organisation des couleurs du spectre lumineux. Fridfinnson laisse au visiteur le soin de mélanger mentalement les couleurs pour imaginer le paysage qui devient alors un élément à modeler.

Agrandissement : Illustration 7

La colorisation : couleurs accidentelles et gamme des monochromes

Face aux tentatives plus ou moins concluantes et au temps qui passe, la colorisation apparait comme une première réponse, dès le milieu du XIXème siècle avec Hippolyte Bayard, puis une trentaine d’années plus tard avec Paul-Émile Delarche. Trois œuvres extraites de la série « Possible » (2022 – en cours) d’Hanako Murakami utilisent le procédé de thermographie[4] révélé en 1842. Les couleurs irisées qui apparaissent sur le contour de l’empreinte d’un végétal posé sur une plaque de cuivre, selon le principe du photogramme[5], sont aléatoires, la réaction au support sous la chaleur créant des chromies très différentes. La photographe japonaise cherche à reproduire, à travers la reprise de ce procédé ancien, ces « couleurs accidentelles » dont l’apparition avait suscité à l’époque le même désir de les répéter.

Agrandissement : Illustration 8

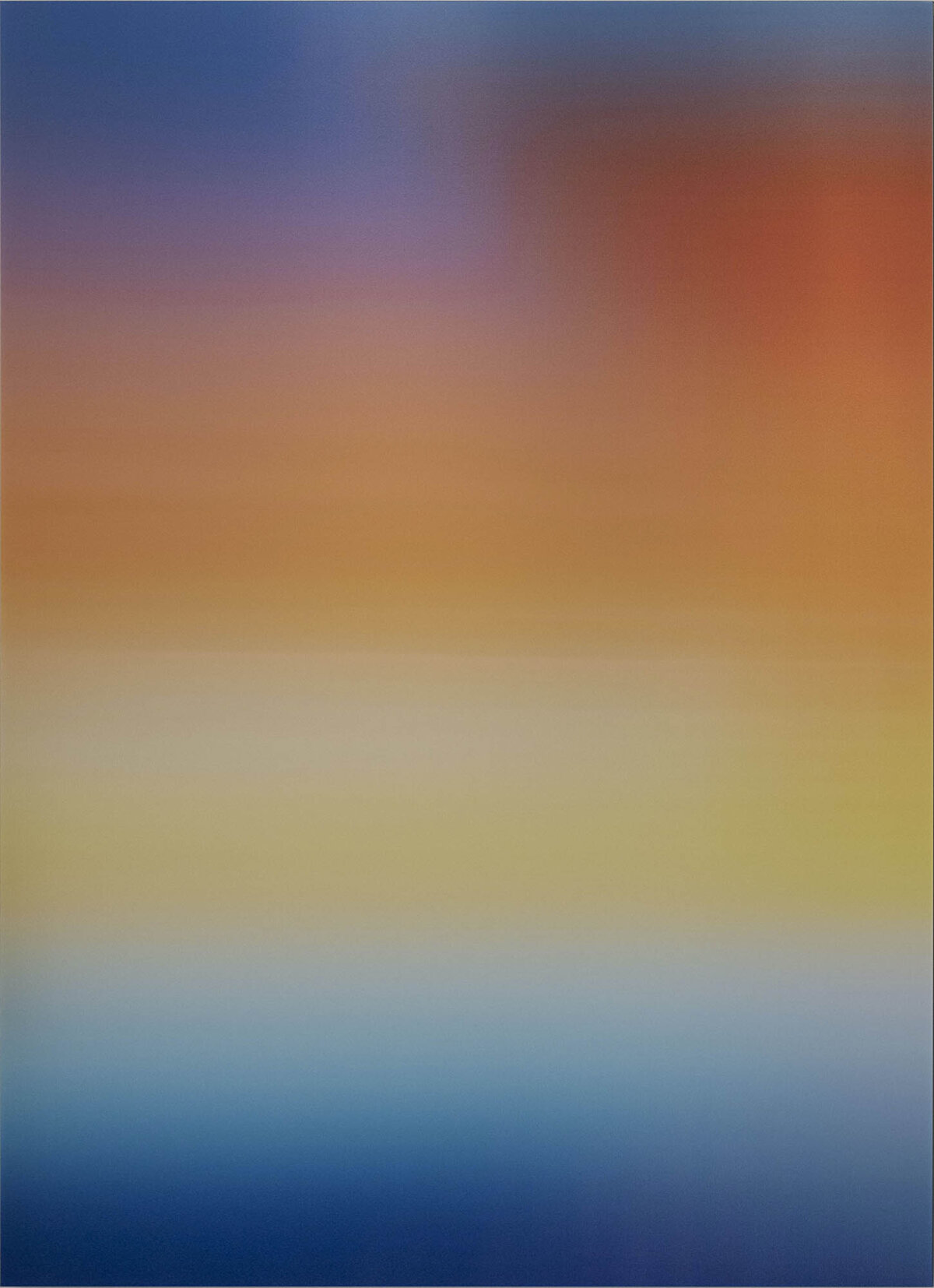

Autre champ d’exploration de la couleur, la gamme des monochromes illustrée par la chromolithographie[6] dont les qualités sont démontrées en 1877 par José Julio Rodrigues (1843-1893), scientifique, universitaire et homme politique portugais, fondateur de la section de photographie de la direction générale des travaux géodésiques, topographiques, hydrographiques et géologiques du Royaume, soucieux d’améliorer l’application de la photographie à la représentation de la géographie portugaise. On retrouve dans le travail de Nicolas Floc’h ce lien entre paysage et couleur. Dans sa série « La couleur de l’eau[7] », initiée en 2016, l’artiste tente de rendre visible l’invisible en photographiant les fonds marins. Il capture ainsi la couleur de l’eau dans les océans, les mers ou le long des fleuves à travers des prises de vue sous-marines qui, au-delà de leur dimension picturale immersive, contribue à l’étude des écosystèmes menacés. Un appareil photo automatisé prend des images à intervalles réguliers, remontant depuis la limite photique, extrémité de la zone de surface des océans où la lumière du soleil pénètre dans les eaux. Envisagé comme un espace pictural, sensible et immersif, la masse de l’eau voit sa couleur intimement liée à l’histoire géologique, biologique et écologique des zones explorées dont la photographie fait apparaitre la présence monographique, déjà là mais invisible, par sa puissance révélatrice. L’organisation verticale des images restitue la traversée de la colonne d’eau, recomposant un portrait « chromophotographique » en coupe du paysage subaquatique. « La peinture monochrome rejoint ici la peinture de paysage ; cependant, le végétal et le minéral ne s'expriment pas par la représentation romantique mais par la couleur et la lumière seules[8] »précise l’artiste. Dans la série « Gradation » (2023), Laure Tiberghien utilise, quant à elle, des feuilles d’Ilfoflex, papiers à développement chromogène[9] souvent périmés en raison de l’arrêt de leur fabrication, soit autant de supports d’enregistrement oxydés par le temps dont elle vient revivifier la gamme chromatique à la faveur d’un flux de lumière dirigé. Pour faire surgir des surfaces colorées, elle travaille dans le noir du laboratoire à l’aide d’une lampe électrique, comme si elle peignait.

Agrandissement : Illustration 9

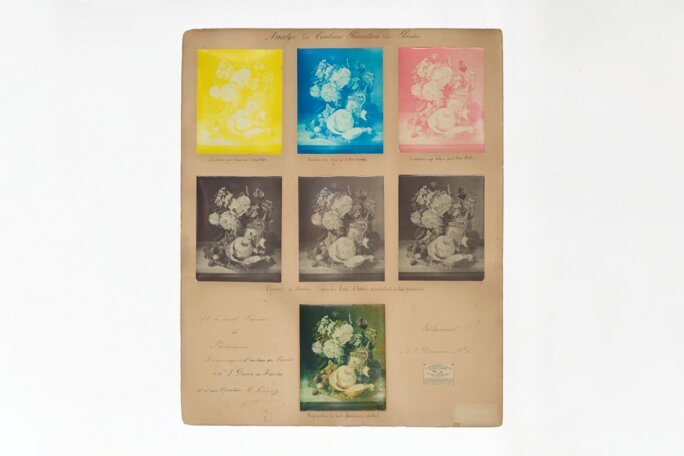

« Forcer le soleil à peindre avec des couleurs toutes faites qu'on lui présente[10] »

C’est ce que propose en 1869 Louis Ducos du Hauron (1837-1920) qui établit les bases de la trichromie en photographie. Trois couleurs suffisent à restituer toutes les autres. Il en fait la démonstration dans la planche didactique présentant son « Analyse des couleurs primitives d’une peinture » (1876) : trois prises de vue sont réalisées à l’aide de filtres colorés (rouge-orangé, vert, bleu-violet), obtenant trois images négatives desquelles il va produire trois épreuves monochromes (cyan, magenta, jaune) dont la superposition reconstitue la totalité des couleurs.

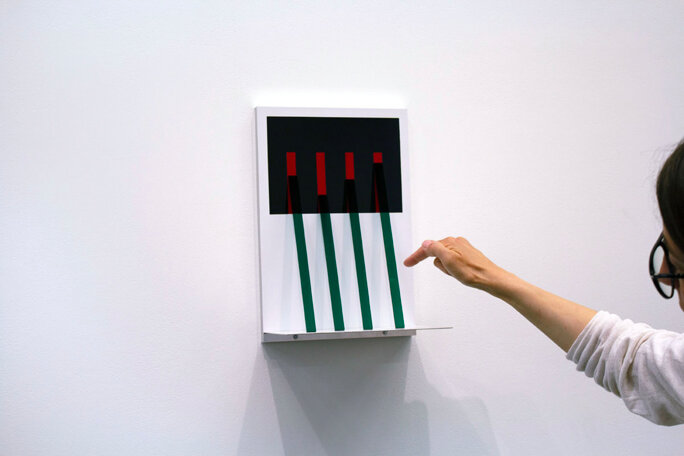

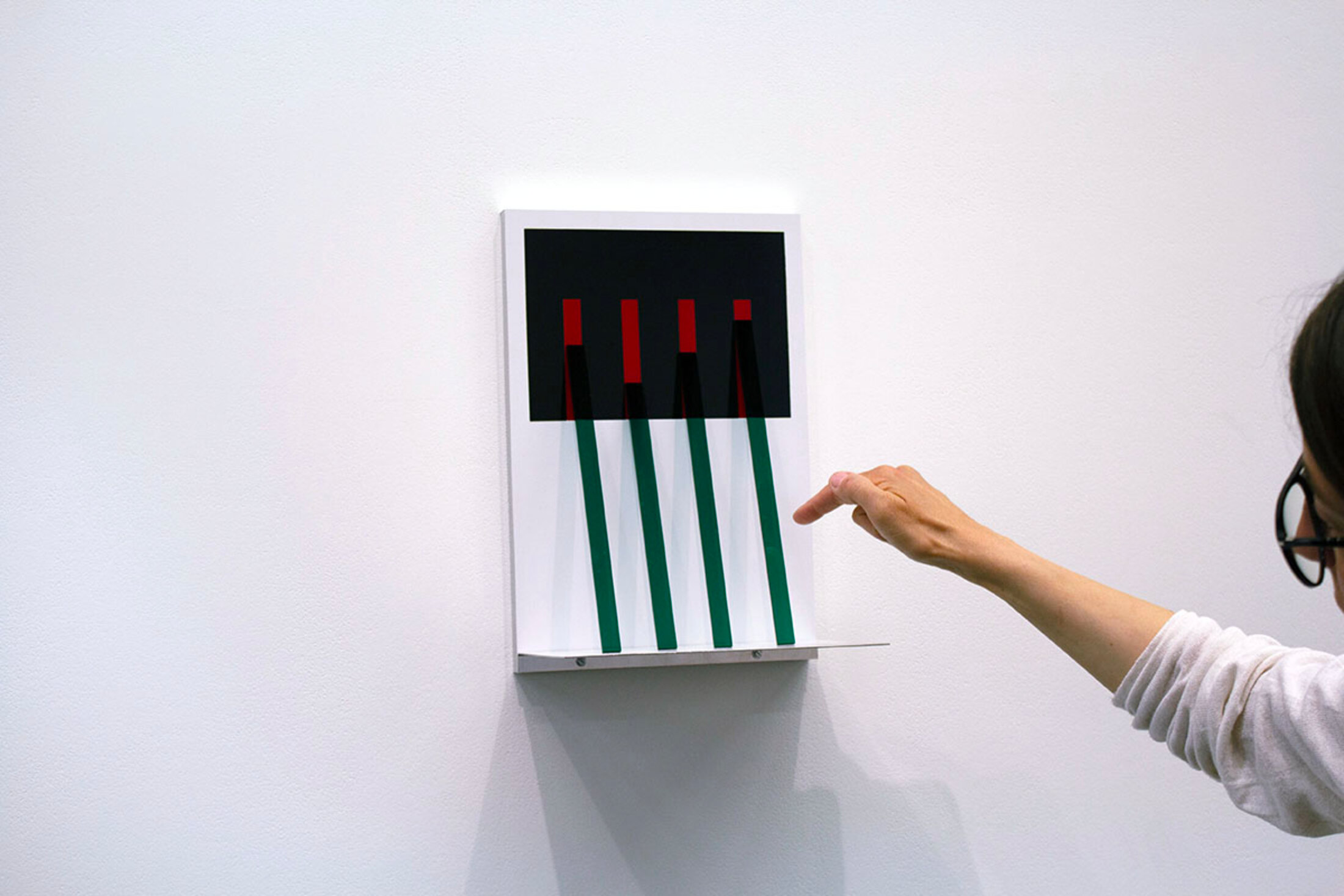

Agrandissement : Illustration 10

L’utilisation de filtres colorés, éléments primordiaux du vocabulaire trichrome, se retrouve dans la pratique contemporaine, chez Vincent Ballard notamment chez qui le filtre est en Plexiglas, dessiné sur ordinateur et découpé au laser. Sa série d’objets photographiques « les théâtres » allie sculpture et photographie, ses deux mediums de prédilection. Son titre fait référence aux « Teatrini », tableaux-objets que Lucio Fontana réalise à la fin des années soixante et dans lesquels l’artiste italo-argentin cherche à sortir de la planéité de la peinture. Ballard transpose les problématiques de la photographie tel l’enregistrement d’une image dans la tridimensionnalité de la sculpture. Il s’inscrit dans le sillage des artistes minimalistes américains en utilisant des formes géométriques simples et des couleurs primaires.

Agrandissement : Illustration 11

Philippe Durand convoque les couleurs rouges, vert, bleu (RVB). Il produit une nouvelle image à partir de trois prises de vue superposées. Il exécute la série sur la grotte Chauvet (2021) plongé dans le noir et bardé de sa chambre moyen format argentique. Muni d’une lampe frontale qui dévoile les murs peints, il transforme le lieu en espace métaphorique de l’apparition des images en privilégiant la méthode de prise de vue au flash, la fulgurance de l’illumination arrachant l’image à l’obscurité. « Une fois que j’ai su que je pourrais travailler dans la grotte, que je pourrais m’y rendre quatre fois, j’ai préparé en atelier les outils que je prévoyais d'y utiliser : filtres en verre de couleur, flashs et expositions multiples à la prise de vue » explique Philippe Durand. « De cette manière, j’ai souhaité construire un espace de représentation non objectif : la couleur n’est plus traitée dans sa dimension réaliste, mais renvoie plutôt à un code, à une information, comme dans la photographie astronomique ou microscopique. Ces constructions d’images proposent une représentation onirique de la grotte, superposant les signes peints aux structures minérales. Le rêve est le plus court chemin entre l’Aurignacien [culture du Paléolithique supérieur] et nous ».

Agrandissement : Illustration 12

Le triptyque « Les dernières couleurs » de Dove Allouche est fabriqué à partir de l’une des dernières autochromes issues des usines Lumière en 1954. L’artiste déconstruit le procédé photosensible en isolant, sur trois Cibachromes, chacune des trois couleurs – rouge-orangé, vert et bleu-violet – de la mosaïque de grains de fécules de pomme de terre teintés. Il offre ainsi un autre statut à ces filtres invisibles en devenant surface monochrome.

Agrandissement : Illustration 13

Le poids de la matière

Breveté le 17 décembre 1903 part les frères Lumière, l’autochrome est mis au point par Gabriel Doublier. Première technique industrielle de photographie couleur, elle produit des images positives sur plaques de verre et sera commercialisée à partir de 1907 et jusqu’en 1932, accomplissant ainsi l’« irréalisable miracle de pouvoir fixer un jour les couleurs[11] » selon Antonin Personnaz. S’inscrivant dans la continuité des recherches de Louis Ducos de Hauron et de Charles Cros, l’invention utilise un réseau trichrome composé des grains de fécules de pomme de terre teintés de rouge-orangé, de vert et de bleu-violet. La pratique autochromique va se développer à la SFP notamment où Louise Deglane porte une attention particulière aux effets de transparence des matières et des couleurs. On retrouve cette même attention dans une série de photographies récentes de Patrick Faigenbaum réalisées à la Cristallerie Saint-Louis.

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

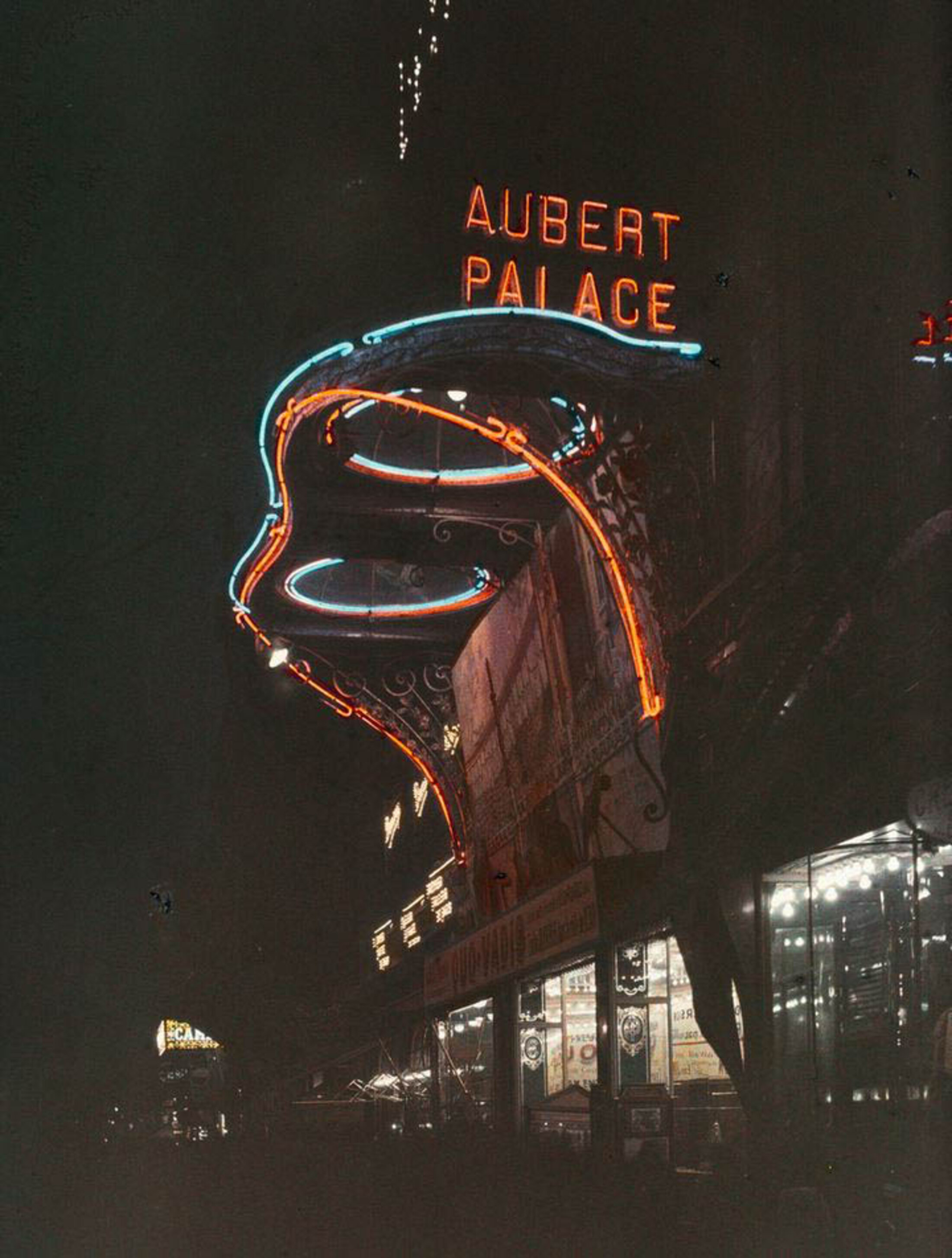

Dans les années trente, Léon Gimpel produit des vues d’un Paris illuminé de néons colorés. Comme les œuvres de Dove Allouche, celles de Baptiste Rabichon et de Fabrice Laroche se fondent sur la matérialité de l’autochrome. D’une manière générale, cet intérêt pour la physicalité du medium semble partagé par les artistes photographes contemporains, comme si le passage au numérique, en dissolvant la matière photographique devenue inutile, l’avait rendu indispensable. Ils expérimentent la photographie sensible dans un retour à la photographie comme une matière lumineuse, réactivant une histoire des techniques pour en renouveler la perception.

Agrandissement : Illustration 16

C’est précisément en ce sens que l’exposition de Cherbourg est jubilatoire, dans cette mise en abime entre anciens et modernes que cent ans séparent, une mise en abime de la photographie elle-même, dans sa pratique. Ainsi, ce voyage dans l’histoire des techniques photographiques est aussi une projection dans les nombreux possibles qu’elle contient. « En restant fidèle au plus ancien[12] », affirme Hakiko Murakami, « on peut aller plus loin et trouver quelque chose de nouveau que personne n’avait vu auparavant ».

Agrandissement : Illustration 17

[1] En 1854, un groupe d’amateurs, de scientifiques et d’artistes fondent la Société française de photographie (SFP) qui sera reconnue d’utilité publique en 1892. Elle conserve l’une des plus importantes collections patrimoniales privées consacrée à la photographie, dont de nombreux exemples uniques de procédés anciens déposés par leurs inventeurs et praticiens au fil des années et peut être considérée à juste titre comme un conservatoire des inventions photographiques. La SFP est aujourd’hui un centre de recherche et de ressources dédié à l’image photographique et à son histoire.

[2] Procédé de restitution photographique des couleurs breveté par Auguste et Louis Lumière en 1903 et mis au point par Gabriel Doublier. Diapositive composée d’un support de plaque de verre recouvert d’un mélange de grains de fécule de pomme de terre, colorés en rouge-orangé, vert ou bleu-violet, associé à des particules de carbone. Ce mélange trichrome est lui-même recouvert d’une émulsion noir et blanc au gélatino-bromure d’argent. Le réseau de grains colorés sert de filtre au moment de l'enregistrement de l'image, et à nouveau, pour sa restitution en couleurs. C'est le masquage sélectif du réseau trichrome par l'image noir et blanc, regardée par transparence, qui façonne l'image colorée. Les couleurs originales se recomposent selon le principe de la synthèse additive. Commercialisé en 1907, l'autochrome domine le marché jusqu'au milieu des années trente où il est progressivement remplacé par d’autres procédés comme le kodachrome.

[3] image produite grâce à certaines propriétés photosensibles des plantes. Le principe repose sur l'utilisation d'une feuille de papier enduite d'une émulsion fabriquée à partir de végétaux, qui va réagir à l'action de la lumière. Une fois sec, le papier est exposé à la lumière directe du soleil et des couleurs apparaissent selon le type de plantes utilisées. Le résultat est une image positive directe en couleur. Son obtention, qui dépend de l'intensité de la lumière naturelle, et donc de la saison, et de la photosensibilité de la substance végétale, prend quelques heures ou plusieurs jours. L’absence de fixation chimique rend les « anthotypes » instables dans la conservation des couleurs.

[4] Ce procédé, mis au point par le physicien Ludwig Moser et rendu public en 1842, est basé sur le constat que « tous les objets émettent de la lumière, même dans l'obscurité ». Cette méthode permet d'enregistrer l'empreinte d'un objet en fonction de sa conductivité thermique en le plaçant sur une plaque métallique et en la chauffant. Le contact produit une modification analogue à l'action de la lumière. Aucune image issue de ces expérimentations n'a été conservée.

[5] Image photographique unique obtenue sans utiliser d’appareil photographique en plaçant des objets sur une surface photosensible (papier photo ou film) et en l'exposant ensuite directement à la lumière naturelle ou dans la chambre noire. L’image finale conserve l’empreinte en négatif de l’élément posé sur le support.

[6] Procédé d’impression en couleur sur papier, en utilisant la forme du nuancier.

[7] Projet initié dans le cadre du programme Les travailleurs de la mer, associant scientifiques et artistes au LOG-ULCO (Wimereux) avec le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso.

[8] Citation extraite du livret de visite de l’exposition La couleur est la lumière, Le Point du Jour centre d’art éditeur, Cherbourg, été 2024.

[9] Un tirage en couleurs à développement chromogène est une photographie sur papier constituée de trois couches superposées respectivement coloré en jaune magenta et cyan. Les colorants sont synthétisés au moment du développement. L'essor des procédés de tirage chromogène débute dans les années soixante et soixante-dix. La dégradation des colorants, qui produit, par exemple, une dominante rouge caractérise ces tirages dont la conservation a longtemps été problématique.

[10] Louis Ducos du Hauron, Les couleurs en photographie : solution du problème, Paris, A. Marion Éditeur, 1869, p. 5.

[11] A. Personnaz, « À propos des autochromes », Bulletin de la Société française de photographie, n° 18, 1908, p. 377.

[12] Sarah Moroz, « In the Studio with Hanako Murakami », British Journal of Photography, 19 mars 2024, https://www.1854.photography/2024/07/hanako-murakami-paris-studio-visit-taisuke-yoshida/

Agrandissement : Illustration 18

« LA COULEUR EST LA LUMIÈRE. inventions historiques, expérimentations contemporaines » - Commissariat :Nathalie Boulouch, historienne de la photographie couleur.

Jusqu'au 1er septembre 2024.

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

Le Point du Jour Centre d'art Éditeur

107, avenue de Paris

50 100 Cherbourg-en-Cotentin `

Agrandissement : Illustration 19