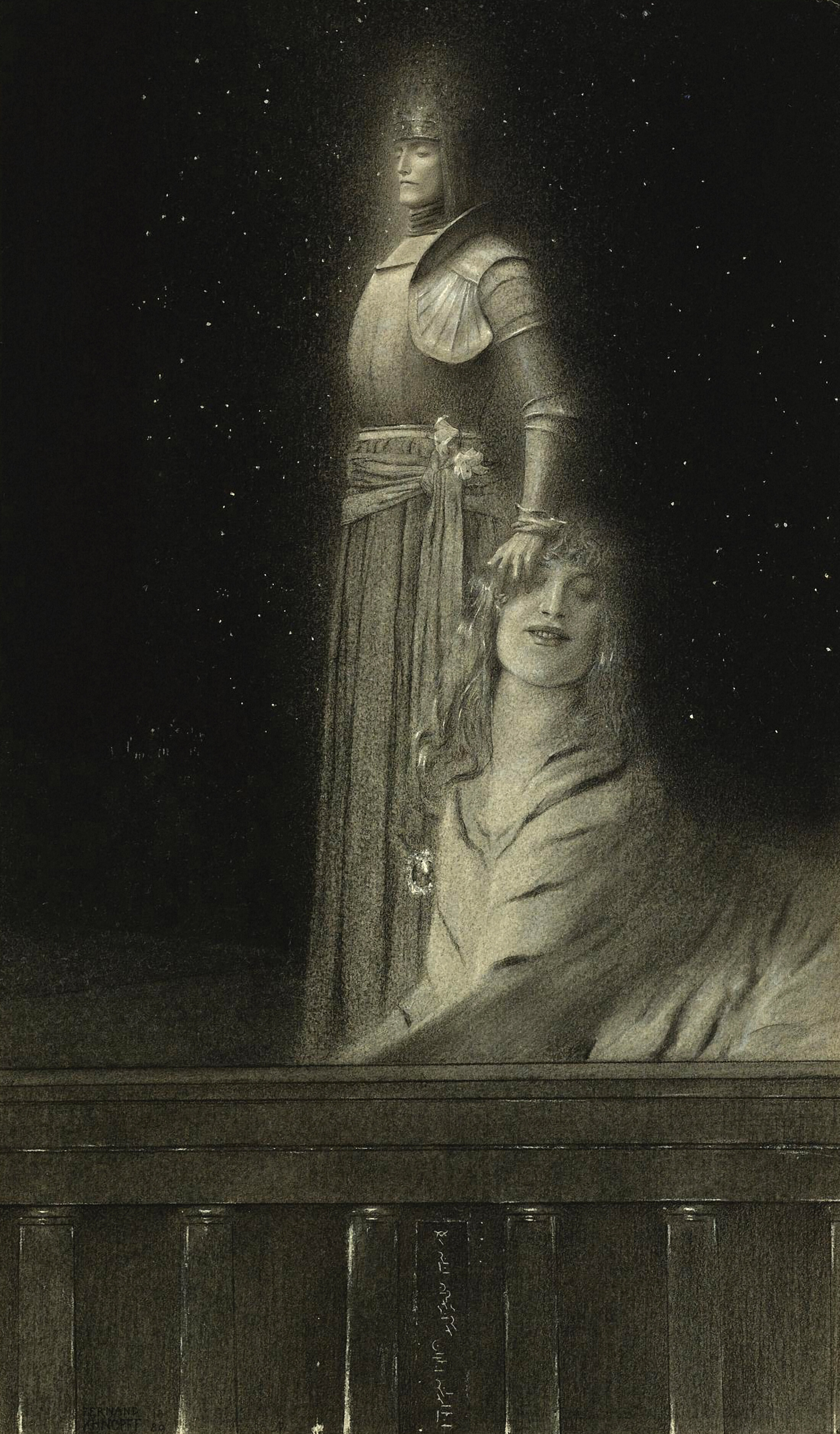

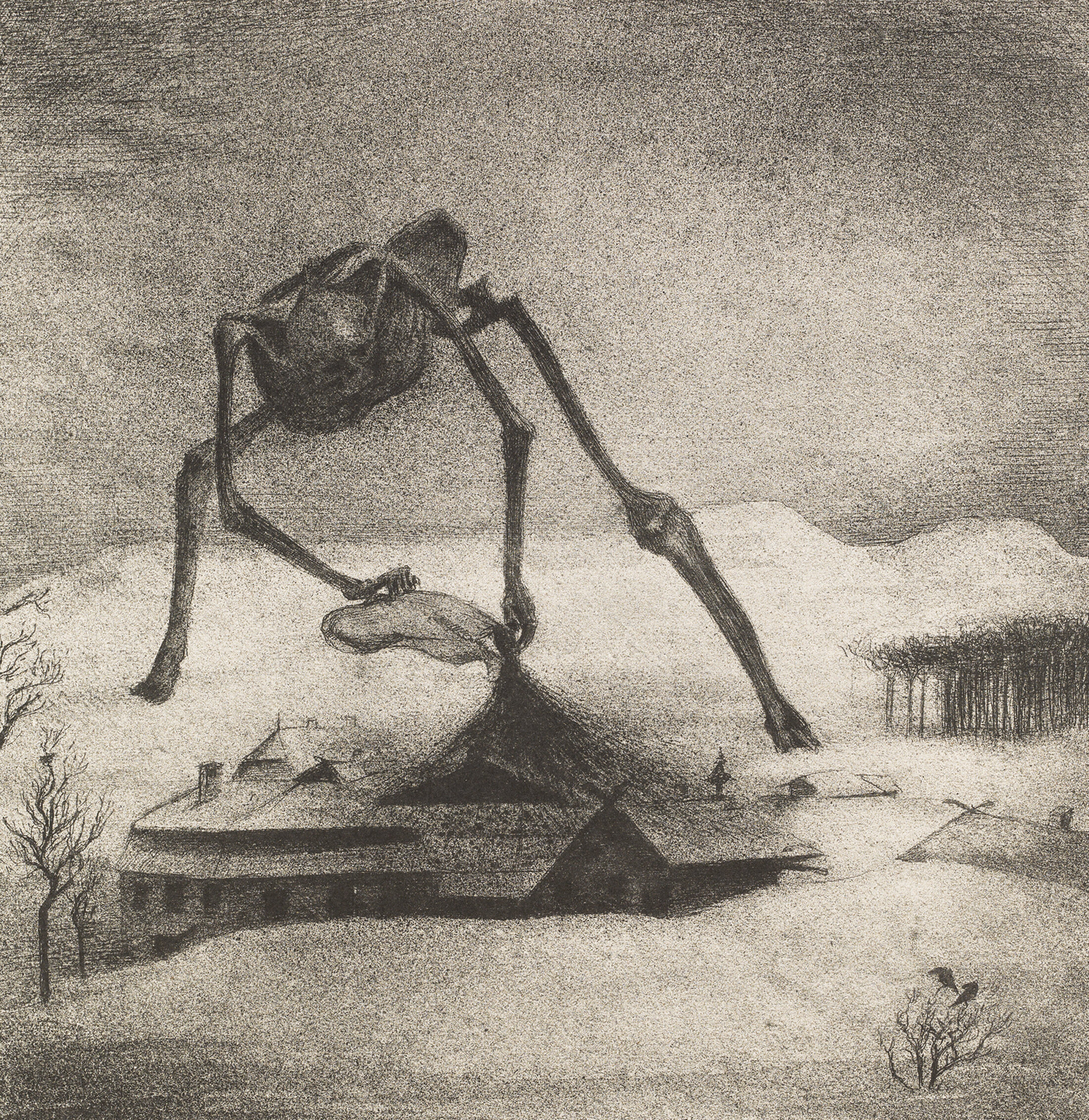

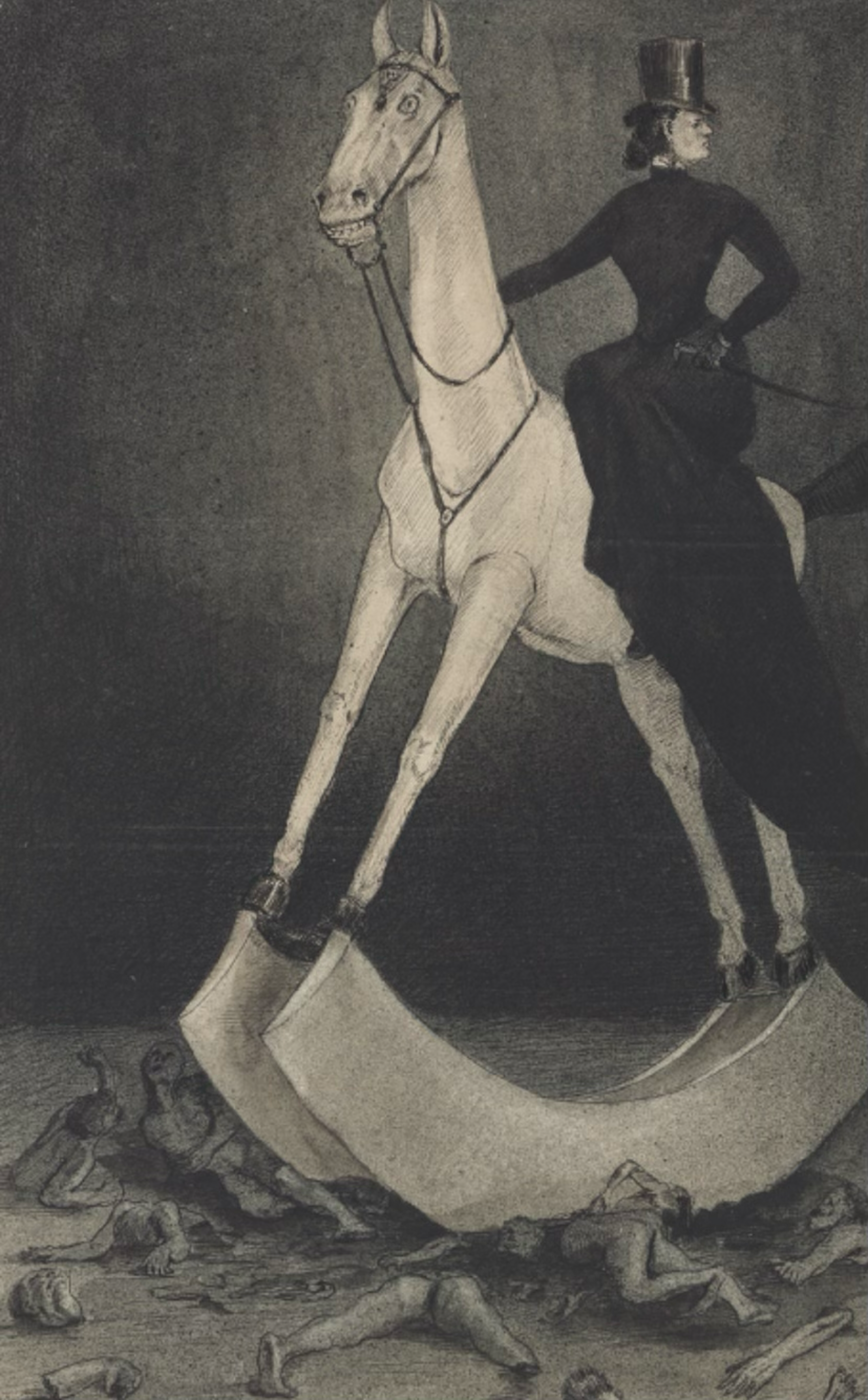

Agrandissement : Illustration 1

Le Leopold Museum, institution de référence pour l’art de la deuxième moitié du XIXème siècle et la modernité en Autriche, expose jusqu’à la fin du mois l’art d’Alfred Kubin, dessinateur et illustrateur des affres de la condition humaine dont des œuvres, fortement narratives – Kubin est aussi écrivain –, composent autant de visions sombres de l’humanité qui s’inscrivent dans l’esprit d’Arthur Schopenhauer, philosophe qu’il admirait et pour qui la vie n’est que souffrance. Schopenhauer considérait comme « le pire des mondes possibles » celui dans lequel on vit. Dans son œuvre, l’artiste, qui se décrit lui-même comme « organisateur de l'incertain, de l’hermaphrodite, du ténébreux et de l’onirique[1] », dépeint un univers en proie à la destruction et au chaos des guerres, des pandémies, des manipulations de masse, des catastrophes naturelles et autres fléaux qui assaillent les humains tout au long de leur vie, ceux-ci ne semblant jamais apprendre de leur passé : « Ce que l’histoire nous raconte n’est en fait que le cauchemar long, embrouillé et confus de l’humanité[2] » écrit Schopenhauer. L’exposition, qui réunit deux-cent-cinquante œuvres dont cent-soixante de Kubin, privilégie un accrochage thématique plutôt que chronologique. Elle constitue une plongée dans les mondes imaginaires les plus intimes de l’artiste, le dédale de son âme, fortement marquée par l’atmosphère intellectuelle de l’époque, celle du déclin de l’Empire des Habsburg. En faisant dialoguer ses œuvres avec celles de ses modèles et ses contemporains – Francisco de Goya, James Ensor, Max Klinger, mais aussi les écrivains Gérard de Nerval, Edgar Allan Poe, entre autres –, l’exposition recontextualise pour la première fois la vie et l’œuvre de l’artiste.

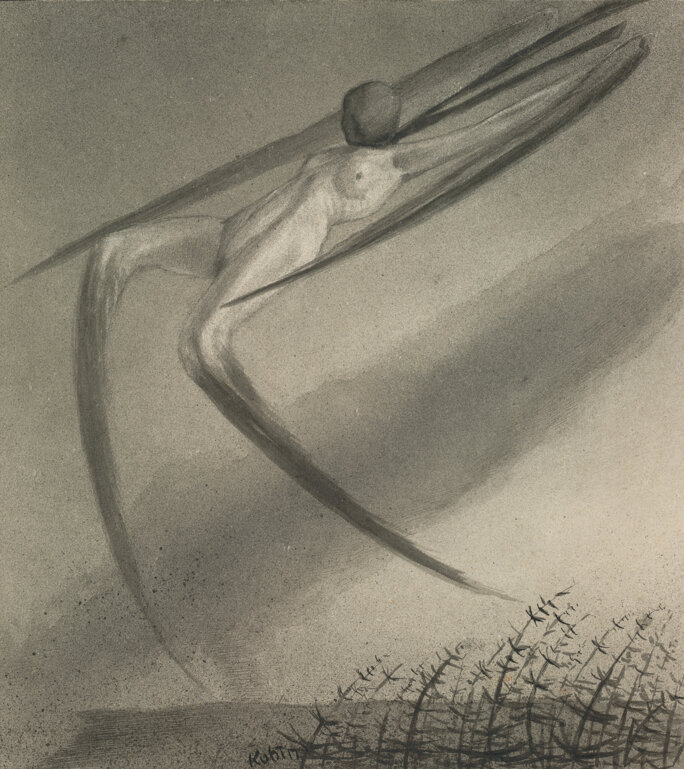

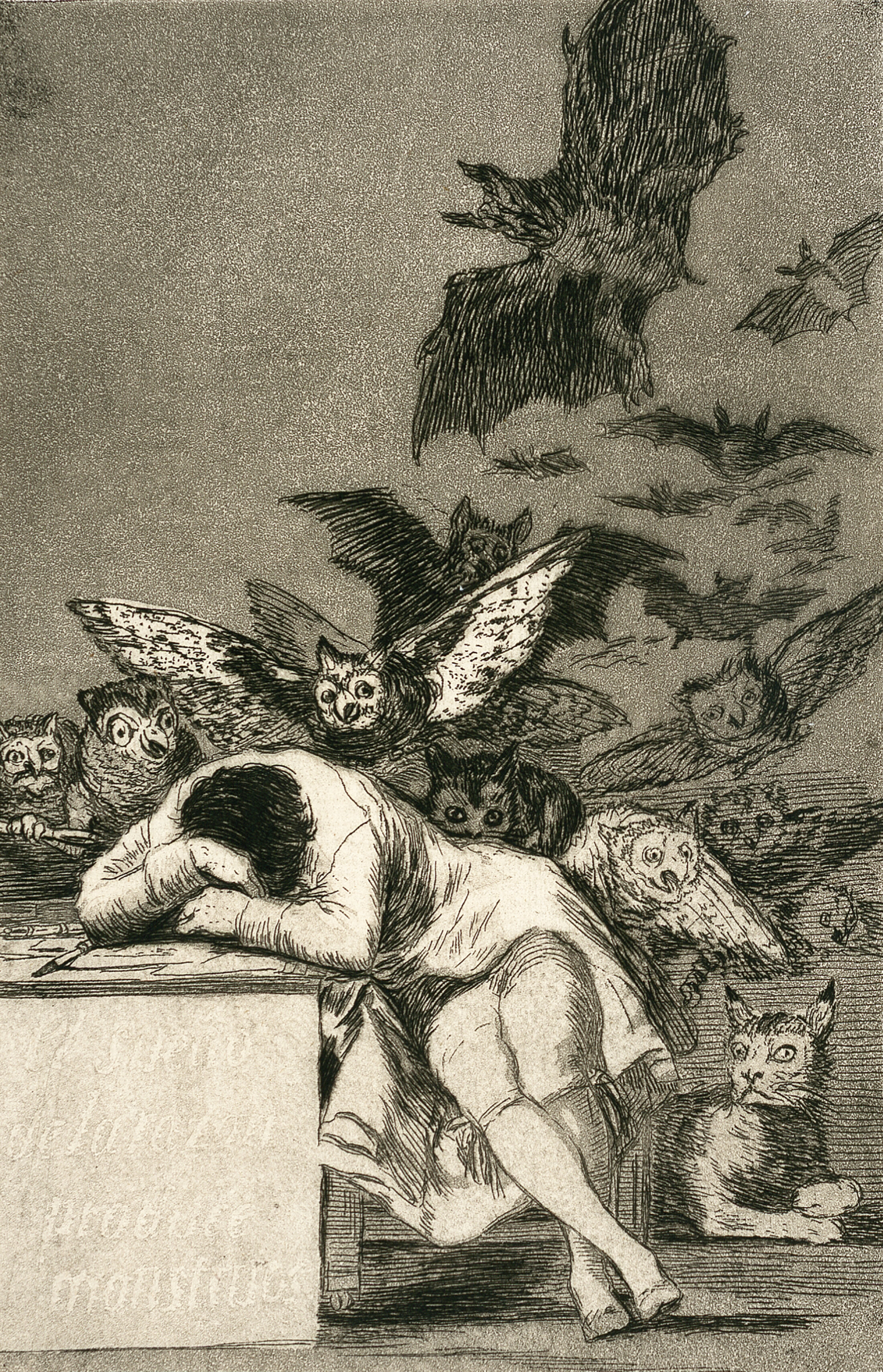

Agrandissement : Illustration 2

« La vie : un rêve et une angoisse »

Alfred Leopold Isidor Kubin naît à Litoměřice (Empire austro-hongrois, actuelle République tchèque), l’une des plus anciennes villes de Bohème, le 10 avril 1877, d’une mère pianiste et d’un père géomètre dont le métier contraint la famille à déménager très fréquemment. Sa jeunesse est marquée par l’échec. Timide, chétif, le garçon n’a pas d’ami et passe la plupart de son temps à dessiner seul. Les changements constants de domicile vont contribuer à cette solitude et à la dépression qu’il développe très tôt. Il n’a que dix ans lorsque sa mère décède brutalement de phtisie[3]. Cette première confrontation avec la mort le sensibilise dès son plus jeune âge à la perte et à la souffrance. Il sera renvoyé du lycée puis abandonnera son apprentissage de photographe. En 1896, il tente de se suicider sur la tombe maternelle. Les traumatismes qui jalonnent sa vie semblent s’enchainer au rythme d’un métronome, implacable et vertigineux. En 1898, il déménage à Munich où il suit dans un premier temps les cours d’une école de dessin privée, l’Académie Schmitt-Reute, avant d’intégrer, et de quitter presque aussitôt, l’Académie de Beaux-Arts de la ville. Lors de sa première visite de la Alte Pinacothek, il découvre au sein du Kupferstichkabinett – Cabinet de gravure – les gravures de Max Klinger (1857-1920), notamment le cycle « Un gant ». Cette découverte, qu’il décrit comme « un torrent de visions d’images en noir et blanc », va être décisive, agissant comme une révélation. Elle va déclencher une frénésie créative qui durera plusieurs années. Il se familiarise alors « avec l’ensemble de l’œuvre graphique de Klinger, Goya, de Groux, Rops, Munch, Ensor, Redon, etc. ». En janvier 1902, la galerie Paul Cassirer à Berlin présente la première exposition personnelle d’Alfred Kubin en même temps qu’un autre peintre alors inconnu et exposé pour la première fois en Allemagne, Vincent Van Gogh. Le marchand d’art est l’un des principaux promoteurs de la Sécession berlinoise et l’une des portes d’entrée des œuvres impressionnistes et postimpressionistes françaises en Allemagne. Il juxtapose deux artistes très singuliers mais totalement opposés.

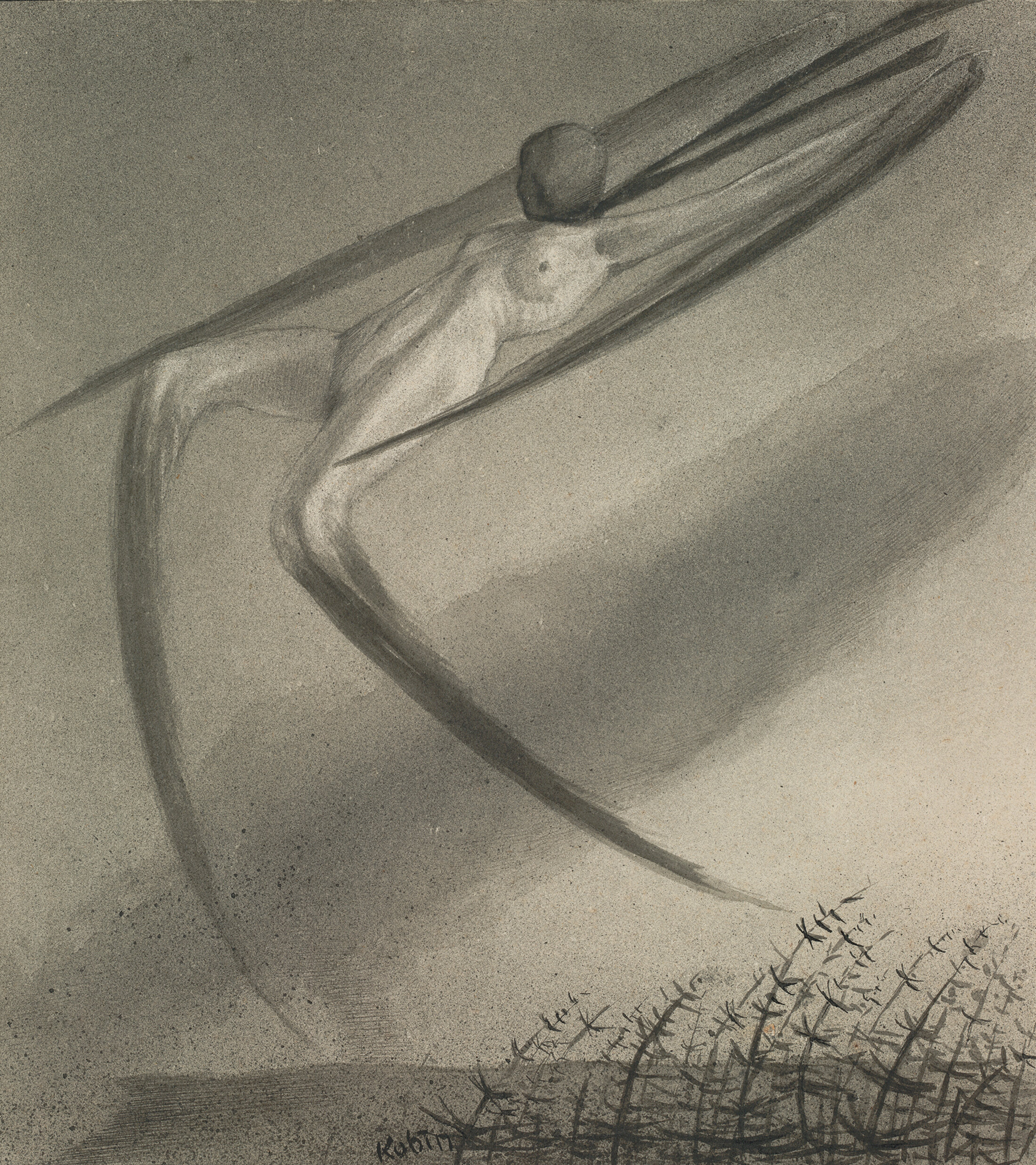

Agrandissement : Illustration 3

Une inquiétante poétique

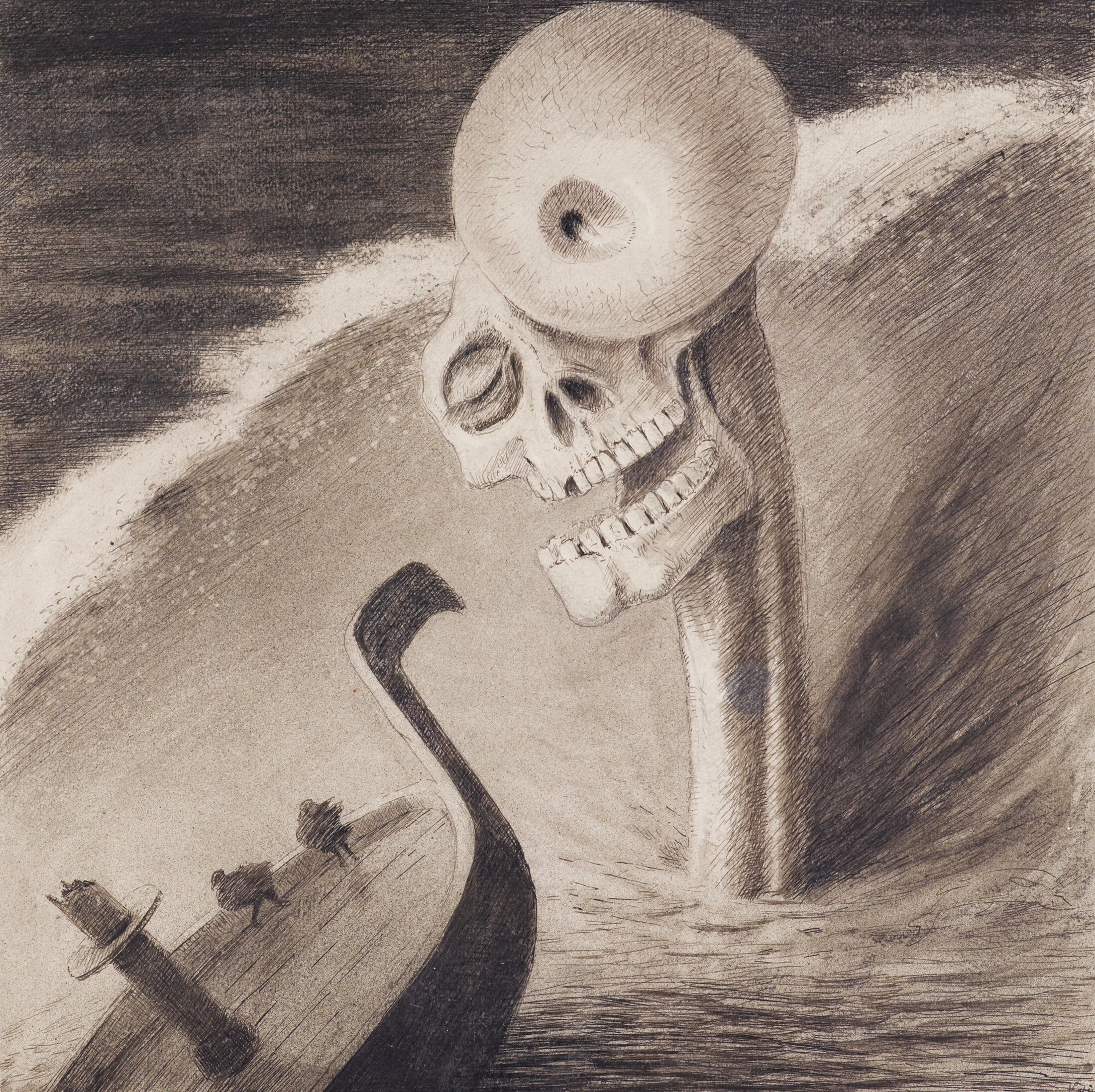

La vision du monde autour de 1900 hésite entre une foi bourgeoise positiviste dans la science et la raison et une croyance irrationnelle et anti-utilitariste dans le destin. Kubin appartient indubitablement à la seconde catégorie. 1900 est aussi l’année de publication de « L'Interprétation des rêves » de Sigmund Freud. Dans ses œuvres inspirées du symbolisme et de l'art fantastique du XIXème siècle, Kubin représente les obsessions de l’inconscient. Ses motifs picturaux fusionnent le rêve et la réalité, une synthèse dans laquelle l’étrangeté est agrémentée d’ironie et d’exagération. « Dévoué en tant que spectateur et actif en tant que dessinateur, je dissèque les visions, les reconstruis à nouveau et tente ainsi de former une image de rêve clarifiée ». Les quinze dessins du « portfolio Weber » publiés en 1903 suscitent l’intérêt de la presse : « Le trait caractéristique de cet art étrange est qu'il tente de dépeindre l'extrasensoriel, fournir des symboles aux forces mystérieuses auxquelles nous sommes soumis dans notre vie quotidienne mais que nous ne connaissons pas – en effet, cela ne nous est révélé que dans les rêves et les fantasmes sauvages, dans les états de tension nerveuse clairvoyante (…) Cet art, qui se passe de toute représentation, de toute illustration de l’être, a un pouvoir convaincant pour rendre les choses présentes et vous saisira et vous emportera, vous transmettant des idées et des humeurs d’une étrange réalité qui se graveront dans votre cerveau comme des coups de poing en fer chaud[4] » écrit Georg Hermann en 1903 dans le Berliner illustrierte Zeitung. Kubin tenait ce texte comme le meilleur article jamais écrit sur son art.

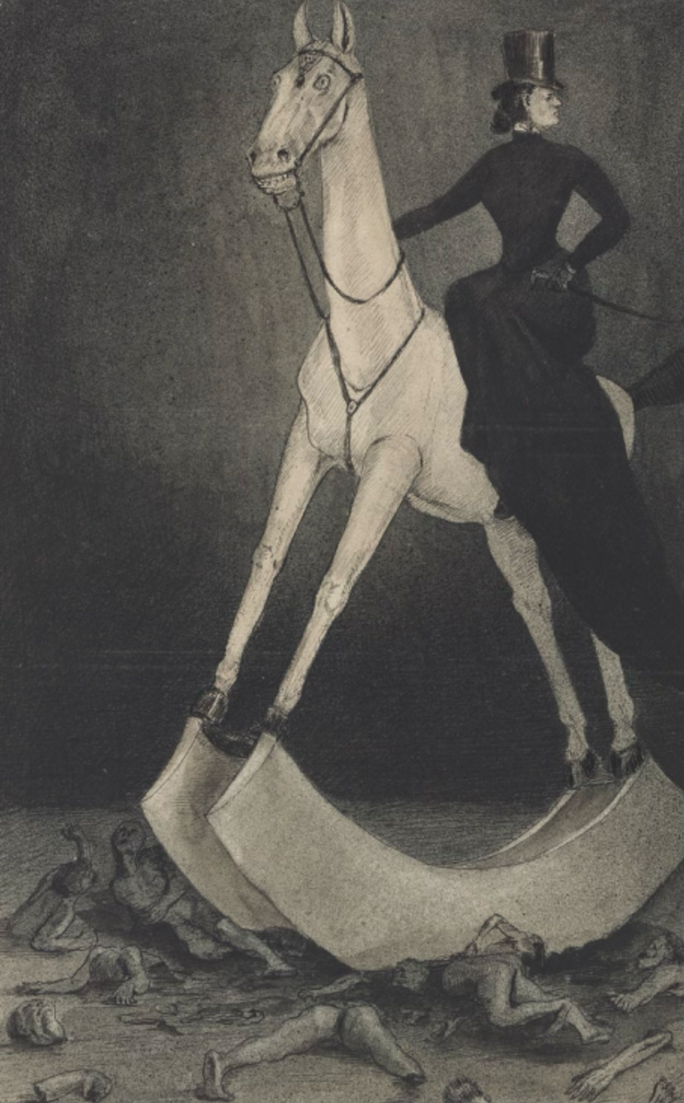

Agrandissement : Illustration 4

La même année, au cours d’un séjour à Schärding où sa famille s’est installée, il rencontre Emmy Bayer qui devient sa fiancée mais décède d’une fièvre typhoïde quelques mois plus tard. Kubin a vingt-six ans et ce nouveau drame déclenche une crise de la créativité. En 1906, il s’installe au château de Zwickledt, propriété rurale isolée à Wernstein am Inn en Haute-Autriche et trouve le calme nécessaire pour écrire en huit semaines seulement « Die andere Seite. Ein phantastischer Roman[5] » (« L’autre côté »). Le roman suit l’itinéraire d’un dessinateur dans son voyage vers l’Empire du rêve. Sa découverte de Perle, la capitale de cette nation chimérique, étrange et crépusculaire, devient pour lui une source d’inspiration jusqu’à la mort de sa femme. Le lieu se transforme alors jusqu’à l’effondrement de l’Empire du rêve, devenu cauchemar. L’ouvrage, que Kubin prend soin d’illustrer, est un succès littéraire. Il engendre de nombreuses commandes d'illustrations de livres – pour des œuvres d’Edgar Allan Poe, Otto Julius Bierbaum, Gérard de Nerval, Fiodor Dostoïevski notamment – qui vont le mettre à l’abri financièrement.

Agrandissement : Illustration 5

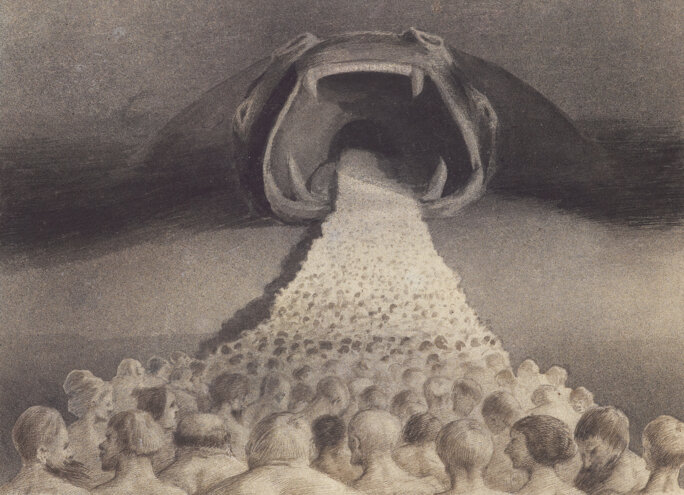

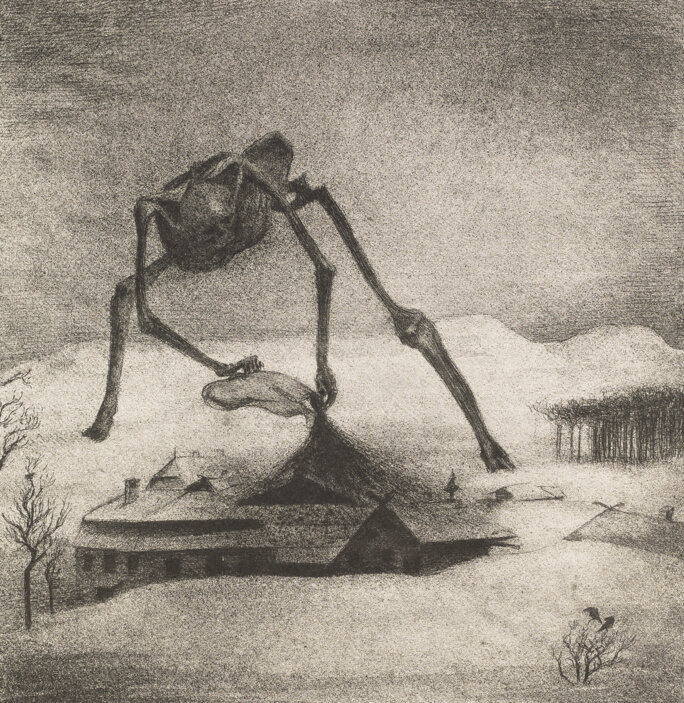

Sa rencontre avec Paul Klee en 1911 constitue un tournant dans sa carrière. Kubin quitte la Neue Künstlervereinigung München – la nouvelle association des artistes munichois – pour rejoindre, sur les conseils de Wassily Kandinsky et Gabrielle Münter, le groupe Blaue Reiter en tant que membre externe. Lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale, il évite la mobilisation en raison de son état de santé fragile. Il sera profondément affecté par la mort d’August Macke et de Franz Marc, respectivement en 1914 et 1916, avec qui il exposait avant-guerre. Il va traiter dans ses dessins de la barbarie et de l’inhumanité de la guerre en imaginant des contre-mondes démoniaques peuplés de figures hybrides homme-animal. Les grandes catastrophes où se déchainent une violence archaïque proviennent souvent des humains eux-mêmes. L’arrivée au pouvoir d’Hitler et des nationaux-socialistes est synonyme pour Kubin d’une perte conséquente de revenus. L’artiste éprouve les plus grandes difficultés à trouver des éditeurs. Il s’inquiète pour sa femme, Edwige, qui a des ascendants juifs. Alfred Kubin connaitra après 1945 une large reconnaissance publique au niveau national, représentant l’Autriche à la Biennale de Venise en 1950 et 1952 et recevant en 1951 le Prix d'État autrichien pour la littérature, la musique et les beaux-arts. Il décède en 1959 à Wernstein am Inn dans le château de Zwickledt où il s’était installé cinq décennies plus tôt.

Agrandissement : Illustration 6

Dessinateur qui voulut d’abord être peintre, Alfred Kubin produit une œuvre à la fois terrible et prémonitoire, trouvant dans l’art un moyen de faire face aux bouleversements et vicissitudes de son époque. « Les visualisations dystopiques de Kubin, qui s’inspirent du symbolisme et de l’art fantastique du XIXe siècle, sont composées de réalité perçue et imaginaire : une synthèse, dans laquelle l’étrangeté de ces royaumes pessimistes est souvent assaisonnée d'humour, d’ironie et d’exagération[6] » écrit Hans-Peter Wipplinger, directeur du Leopold Museum et commissaire de l’exposition. Qu’il peigne directement à partir de ses visions hallucinatoires ou qu’il illustre les œuvres des grands noms littéraires, Kubin est assurément l’un des talents les plus originaux de sa génération. Son œuvre entre étonnamment en résonnance avec aujourd’hui, qu’il s’agisse de pandémies ou de guerres, de manipulation des masses ou de propagande. Ses paysages oniriques fantastiques reflètent l'angoisse d’un futur incertain qui se profile en ce début des années 1900 dans les derniers soubresauts d’un monde agonisant qui disparaitra avec la Première Guerre mondiale. Avec son air sombre quasi dystopique, ses représentations de menaces existentielles et sa manifestation sur papier de peurs réelles et imaginaires, son art appartient pleinement à l’esprit de son temps. Kubin laisse une œuvre incomparable, hallucinante, mystérieuse, fantasmagorique qui, si elle emprunte aux symbolistes, n’en est pas moins la transcription de ses propres mondes intérieurs. Sur son lit de mort, il s’insurge : « N'enlevez pas ma peur, c'est mon seul capital[7] ». L’affirmation est exemplaire de sa vie et de son œuvre. En 1939, il écrivait dans une entrée de son journal : « Peut-être est-ce précisément ce qu’est la vie : un rêve et une angoisse[8] ».

Agrandissement : Illustration 7

[1] Alfred Kubin, Le cabinet de curiosité, traduit de l'allemand et suivi de Le Cabinet du docteur Kubin par Christophe David, édition illustrée, Allia, 1998, 96 p.

[2] Arthur Schopenhauer, « Sur l’histoire », chapitre XXXVIII des « Suppléments », Le monde comme volonté et comme représentation, (Die Welt als Wille und Vorstellung), traduit de l’allemand par Christian Sommer, Vincent Stanek et Marianne Dautrey. Gallimard, « Folio-essais », 2 vol., 2 352 p.

[3] Terme ancien désignant la tuberculose pulmonaire.

[4] Georg Hermann, « Ein Maler des Unsichtbaren », in Berliner illustrierte Zeitung, Ullstein, 1903, Nr. 34, S. 532–534.

[5] Publié pour la première fois en 1909 aux éditions G. Müller, Munich et Leipzig, avec 52 illustrations réalisées par l’auteur lui-même, il a été traduit en français par Robert Valançay aux éditions Eric Losfeld en 1962, traduction reprise par Jean-Jacques Pauvert en 1964 puis Marabout en 1972.

[6] Cité dans Alfred Kubin. Confession of a tortured soul, dossier de presse de l’exposition du Leopold musuem, Vienne, du 16 avril au 24 juillet 2022.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

Agrandissement : Illustration 8

« Alfred Kubin. Confession of a tortured soul » - Commissariat de Hans-Peter Wipplinger, directeur du Leopold museum, Vienne.

Du 16 avril au 24 juillet 2022. Du mercredi au lundi, de 10h à 18h.

Leopold museum

Museumplazt 1

1 070 Wien

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11