Agrandissement : Illustration 1

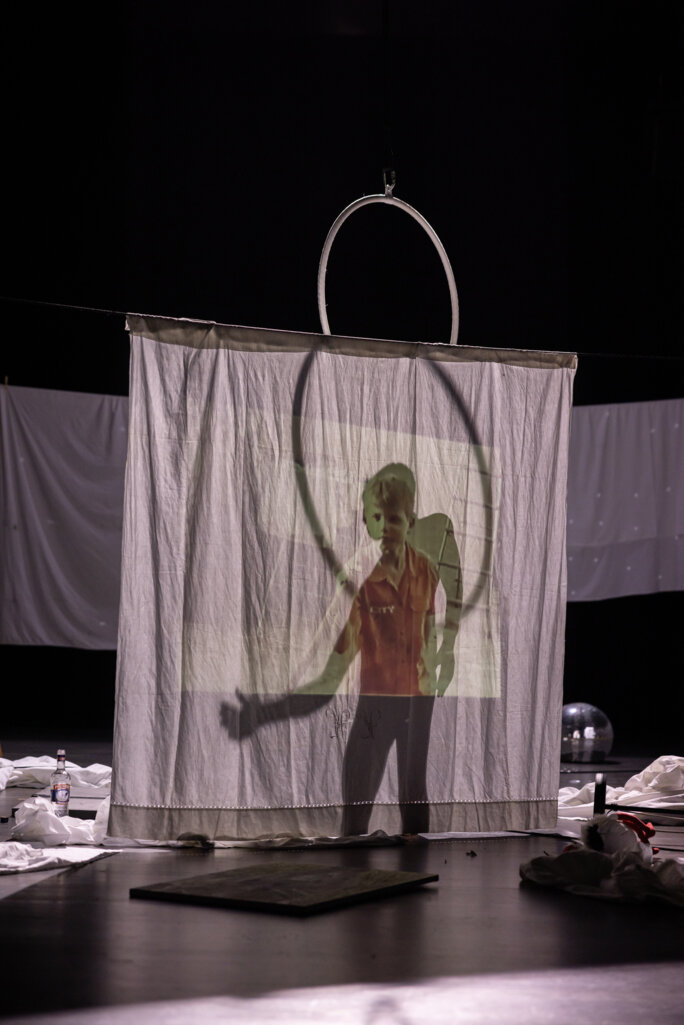

Partout, de grands draps blancs suspendus à des cordes à linge. Ils servent de toile de fond multifonctionnelle à ce qui vient, évoquant à la fois la banalité domestique d’une maison familiale et les voiles de la mémoire, le linge qui sèche et les fantômes cachés derrière. Plus tard, il se feront écrans de projection, passeurs d’ombres. Pour l’instant, ils cloisonnent l’espace scénique comme autant de murs qui séparent. Tout débute par la projection d’un film en Super 8[1] datant de 1979 et mettant en scène Dominique et Yannick Doré, les parents de Dimitri Doré. Ce film muet capture, dans une esthétique amateure et un brin nostalgique, une journée ordinaire dans la vie d’un jeune couple dans les années soixante-dix. Visuellement, les images granuleuses aux couleurs fanées envahissent les draps, créant une atmosphère vintage intime, comme un souvenir familial exhumé d’un grenier. La scène est ponctuée d’un monologue ironique narré par une cigogne – cette figure mythique des naissances et des adoptions –, qui interroge avec humour la notion de parentalité. Des réflexions absurdes sur le rôle des oiseaux dans la livraison des bébés servent de métaphore légère mais grinçante pour introduire le thème de l’adoption. Dans la semi-obscurité, deux voix off émergent, celles d’un homme et d’une femme qui dialoguent, celles d’un couple que l’on ne verra pas, les parents de Dimitri. Ils remplissent un dossier d’adoption, répondant aux questions autant qu’ils les commentent. Ce qu’il faut dire et ne faut pas dire. Une conversation pleine d’incongruités bureaucratiques qui soulignent l’absurdité de la procédure administrative face à la réalité de la vie quotidienne. À la question : « Êtes-vous prêts à adopter un enfant à problèmes ? » Ils balbutient, laissant échapper leurs hésitations comiques sur les cases à cocher, les motivations profondes et les craintes sous-jacentes.

Préambule à la fois intime et ironique, la scène pose les bases d’une exploration autofictionnelle sur l’adoption et les origines perdues. Elle sert tout autant de transition fluide vers le cœur du spectacle, lorsque Dimitri Doré entre en scène sous les traits d’Oleg, son avatar fictif inspiré d’un guerrier viking. Il s’invite dans le salon virtuel du couple, marquant le passage du réel documentaire au fantasme poétique. L’ensemble crée un effet de collage fragmenté, dans lequel l’humour absurde du formulaire cache une profondeur émotionnelle sur les origines, l'absence et la reconstruction de soi.

Agrandissement : Illustration 2

Du témoignage intime à la mythologie du soi

Mise en scène par Jonathan Capdevielle, « Dainas (pron. Daïnas) », est une plongée autofictionnelle et poétique dans les abysses de l’identité et de l’héritage morcelé, qui correspond au besoin de Dimitri Doré de se consacrer à la création d’un spectacle solo. Jonathan Capdevielle et Dimitri Doré – déjà complice du premier dans des créations comme « À nous deux maintenant » (2017), « Rémi[2] » (2019) ou « Caligula »(2023) – ont emprunté à la culture lettone (chants, dainas, rituels) pour en bâtir la matière sonore et gestuelle. Ils ont travaillé « progressivement à faire que son histoire devienne des histoires, qui le racontent et nous racontent[3] ». Co-écrit par Capdevielle et Doré, le texte s’appuie sur des fragments de souvenirs personnels, de rêves, d’obsessions de l’interprète. « La collaboration à l'écriture de cette pièce avec Jonathan Capdevielle permet d'avoir un autre regard sur les matériaux et de prendre du recul sur mon histoire personnelle[4] »précise Dimitri Doré. Le récit se concentre sur l’enfance, l’adoption, l’étrange distance à une origine qu’on porte sans la « vivre » pleinement, et l’imaginaire qu’on construit autour d’elle. On y voit l’émergence d’un personnage mythique, Oleg, viking légendaire, qui incarne la traversée des cultures, des âges, des identités. Ce choix archétypal fonctionne comme un miroir du vécu intime, mais laisse aussi flotter une certaine abstraction. L’individuel n’est plus toujours au premier plan, mais devient « symbole ». Le récit joue de la porosité entre réalité et fiction, ce qui est prometteur mais pose aussi la question du « vécu » face à la figuration poétique. La forme de « Dainas » est pluridisciplinaire, intégrant chant, danse, dispositif visuel et projections, transformant une quête personnelle en un ballet de métamorphoses et de silences. Ce mélange est un pari, et souvent ces formes hybrides donnent au plateau une densité émotionnelle que les approches purement littéraires n’ont pas.

L’œuvre de Jonathan Capdevielle se comprend par échos successifs. Chaque pièce (de « Saga » à « Rémi »,de « A nous deux maintenant » à « Dainas ») creuse la même faille. Comment une identité se fabrique à partir d’un héritage éclaté, entre mémoire, fiction et performance ? Depuis ses débuts, Capdevielle explore un théâtre dans lequel l’autofiction devient rituel. « Dainas » arrive comme une prolongation mais aussi une bascule. Capdevielle n’est plus lui-même sur scène. Il transmet son dispositif à un autre corps, Dimitri Doré. C’est une sorte de passage de relais. Ce n’est plus son autofiction, mais celle de Doré, réinventée à travers leur écriture et la présence de Doré. Un théâtre de filiation symbolique, presque spirituelle, qui passe du « je » performatif à un « nous » mythique. Les premières pièces de Capdevielle – Adishatz, Saga, Rémi – s’appuyaient sur une culture pop et populaire : chansons, karaoké, séries télé, tubes de variété. Le corps de l’acteur y était masqué par la culture, mimétique, ironique. C’était le royaume du double, du faux, du déguisement. « Dainas », apporte un changement radical. Le masque devient totem. Les références ne sont plus issues de la pop culture mais de la tradition orale lettone, de la mythologie nordique, des chants ancestraux. L’esthétique bascule du camp à l’archaïque, de l’imitation à la transe. Capdevielle, autrefois bricoleur postmoderne de fragments médiatiques, devient une sorte de chaman scénique, cherchant la vibration première, le lien perdu entre corps, langue et territoire. Là où « Saga » montrait la télévision comme miroir, « Dainas » invoque la forêt, la terre, les ancêtres. Adresses directes, confidence, gêne, rire complice, Capdevielle a toujours joué avec la proximité du public. Dans « Dainas », la relation devient plus sacrale. On assiste à une cérémonie, pas à une conversation. L’humour subsiste – une ironie douce, presque rituelle – mais la gravité du propos (l’adoption, l’origine, la mémoire effacée) donne un poids nouveau à la présence. On passe du théâtre de la confession, participatif, ludique, à un théâtre de la résonance dans lequel le spectateur est invité à écouter, à s’imprégner, non à répondre.

Agrandissement : Illustration 3

Ce qui est fascinant ici, c’est cet « entrejeu » entre le corps-acteur, l’objet-mémoire, la voix-chant, l’héritage culturel. Le corps devient instrument de mémoire, non seulement par ce qu’il « dit », mais par ce qu’il fait, ce qu’il endure. Le spectateur est invité à sentir, pas seulement comprendre. Le dispositif met en place une tension, entre révélation et dissimulation, entre l’origine absente et le mythe présent. Le fait qu’il n’y ait qu’un seul interprète, corps-vivant qui supporte l’œuvre, crée une intimité, une proximité, un risque. Le spectateur peut percevoir le « travail » de l’acteur – ce labeur corporel, cette présence brute qui ne dissimule pas.

Le fait de transformer le concept d’« origine manquante » (adoption, pays natal oublié) en voyage mythique via Oleg, viking, donne à l’œuvre une certaine ampleur. « Dainas » est un théâtre qui se risque, qui ne reste pas sur le confort du récit linéaire mais qui explore l’intervalle, la mémoire, la métamorphose. Il y a là une vraie audace formelle, une sincérité dans l’engagement de l’interprète, une poésie et un questionnement identitaire qui parlent à notre époque. L’appel à la culture lettone, aux dainas, fait entendre une voix minoritaire, un héritage fragile mais éclatant. C’est la dimension politique du spectacle – questionner la transmission, l’identitaire. En quittant la pop pour le sacré, Capdevielle perd peut-être un peu de son humour grinçant et de son autodérision, mais il gagne en souffle, en puissance symbolique, en humanité partagée.

Agrandissement : Illustration 4

[1] Intitulé Un jour de la semaine pour un couple, il est réalisé par Yannick Doré.

[2] Guillaume Lasserre, « Rémi, une quête d’identité », Un certain regard sur la culture/ Le Club de Mediapart, 4 décembre 2019, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/041219/remi-une-quete-didentite

[3] Jonathan Capdevielle dans sa note d’intention.

[4] Dimitri Doré dans sa note d’intention.

« DAINAS (pron. Daïnas) » - Texte : Jonathan Capdevielle & Dimitri Doré Mise en scène : Jonathan Capdevielle Avec Dimitri DoréAssistanat à la mise en scène : Jade Maignan Stage mise en scène : Juan Bescos Musique originale : Jennifer Eliz Hutt Création sonore : Vanessa Court Lumière : Bruno Faucher Assistanat Lumières : Alexy Carruba Costumes : Coline Galeazzi Dispositif scénographique : Jonathan Capdevielle, Dimitri Doré, Bruno Faucher, Jérôme Masson Construction cadres métalliques : Théo Jouffroy Régie générale : Jérôme Masson & Léa Bonhomme Coach Cerceau aérien : Elodie Lobjois Traduction letton : Rūta Liepiņa Coach letton : Baiba Troscenko Cours de chant : Pierre Derycke Reproduction tableau Monet : Yannick Doré Production, diffusion, administration Fabrik Cassiopée – Manon Crochemore, Mathilde Lalanne et Isabelle Morel Stage production : Juliette Repessé Film Super 8 1979 Un jour de la semaine pour un couple / Réalisation Yannick Doré / Avec Dominique Doré et Yannick Doré Remerciements Nicolas Auzanneau, Santa Remere et l’Institut Français de Lettonie à Riga Production déléguée Association Poppydog Coproduction T2G, centre dramatique national de Gennevilliers (FR), Nouveau Théâtre de Besançon Centre dramatique national (FR), Théâtre Saint Gervais – Genève (CH), L’Arsenic – Lausanne (CH), Les Quinconces L’Espal Scène nationale du Mans (FR) Action financée par la Région Ile-de-France Avec le soutien de King’s Fountain Avec le soutien de la Maison des Métallos (Paris) et des Ateliers Voto (Vaudevant)

Du 6 au 17 novembre 2025, au T2G Théâtre de Gennevilliers,

Du 21 au 24 janvier 2026, au Maison Saint-Gervais, Genève,

Du 31 mars au 2 avril 2026, au Nouveau Théâtre de Besançon, centre dramatique national,

Agrandissement : Illustration 5