Agrandissement : Illustration 1

Paul Pfeiffer est né à Honolulu, Hawaï, États-Unis, en 1966. Il passe la majeure partie de son enfance aux Philippines avant de déménager à New York pour étudier à Hunter College et au Whitney Independent Study Program. Vidéo, sculpture, photographie, installation, depuis le début des années quatre-vingt-dix, l’artiste à la pratique multidisciplinaire utilise, à travers différents extraits d’enregistrements de concerts, de compétitions sportives ou de films, les technologies informatiques, les jeux d’échelle et l’analyse des structures architecturales pour disséquer le rôle que jouent les médias de masse dans la formation de notre conscience. Imaginée par le Museum of Contemporary Art (MoCA) de Los Angeles où elle a été montrée auparavant[1], « Prologue à l’histoire de la naissance de la liberté », la première exposition monographique qui lui est consacrée, fait escale au musée Guggenheim de Bilbao, avant de rejoindre les cimaises du Museum of Contemporary Art de Chicago l’été prochain, offrant aux visiteurs une plongée dans vingt-cinq ans de création incisive. Inspirée d’un studio de tournage, la scénographie de l’exposition révèle l’intérêt de l’artiste pour le processus de fabrication et de travail intensif du cinéma hollywoodien. Une trentaine d’œuvres permettent de saisir son parcours. Elles interrogent les notions de spectacle, d’appartenance et de différence. À l’aide d’actes itératifs de découpage, de collage, de masquage et de clonage, l’œuvre de Pfeiffer, qui puise dans l’imagerie de notre monde saturé de médias, révèle les structures qui façonnent la mémoire collective et ses désirs refoulés. Pop stars, acteurs de cinéma et athlètes, soit autant d’icônes mondiales dont les corps se situent aux intersections de la vénération et de l’objectification, sous-tendent la culture de masse, deviennent les figures familières de son œuvre. Habile utilisateur des technologies du son et de l'image, Pfeiffer s’intéresse également à la forme architecturale du terrain de basket, du ring de boxe et du stade – de l’Antiquité à nos jours – servant non seulement à montrer comment les grands spectacles sont construits, mais aussi comment le corps politique – d’une nation, d’une communauté, d’une société – est défini et contesté. Toute l’œuvre de Pfeiffer interroge la manière dont les images façonnent les spectateurs qui les consomment. « La même question revient toujours : qui utilise qui ? Est-ce l’image qui nous fait ou bien est-ce nous qui faisons les images ? » affirme l’artiste. En échantillonnant des séquences provenant de YouTube et d'autres sources, Pfeiffer sonde les profondeurs de la culture contemporaine, évaluant ses dimensions raciales, religieuses et technologiques.

Agrandissement : Illustration 2

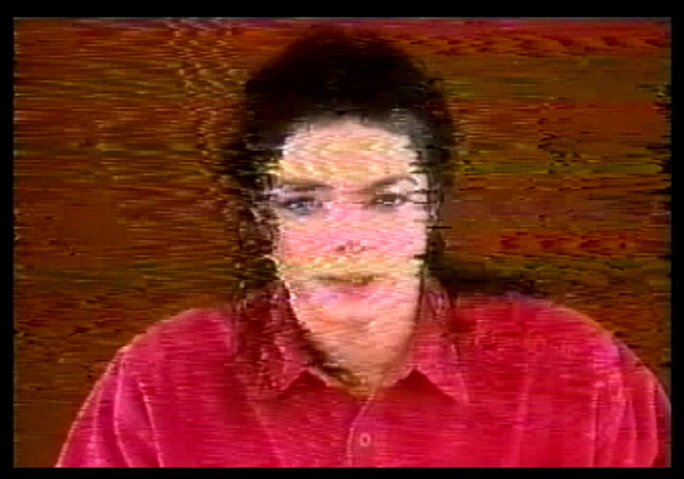

Le titre de l’exposition, « Prologue à l'histoire de la naissance de la liberté », s’inspire du discours d'ouverture des « Dix Commandements » prononcé par le réalisateur Cecil B. DeMille lui-même, présentant son drame religieux épique, le film le plus cher jamais réalisé à sa sortie en 1956. Elle s’ouvre avec les œuvres vidéo emblématiques de la fin des années quatre-vingt-dix et du début des années 2000 qui font de Pfeiffer un pionnier de l'art vidéo à l'ère numérique. La vidéo « Jean 3:16 » (John, 3:16, 2000) est diffusée sur un mini-écran suspendu au mur par un bras métallique, comme pour saluer le public entrant. Son titre fait référence à la tactique de prosélytisme consistant à brandir des pancartes avec le symbole biblique lors des événements sportifs, souvent lorsqu’un point est marqué et que la caméra scrute la réaction du public. Cette pratique a été popularisée à la fin des années soixante-dix par un « born-again Christian[2] » nommé Rollen Stewart, qui dansait avec enthousiasme lors des matchs, coiffé d’une perruque arc-en-ciel et brandissant une pancarte indiquant « Jean 3:16 ». Les célèbres combats de Muhammad Ali apparaissent dans la trilogie intitulée « Le long compte » (The Long Count, 2000–01), cependant pas complètement. Si l’on peut voir les contours des boxeurs, ces derniers sont devenus transparents. Pfeiffer invite ainsi à observer l’effet – proche d’une expérience religieuse – produit sur le public qui regarde le match plutôt que le match lui-même. Ces vidéos sont projetées sur de minuscules moniteurs LCD et projecteurs CPJ qui constituent un changement radical d'échelle par rapport à la façon dont ces images sont normalement visualisées, afin que les visiteurs se concentrent sur les détails de l’image. Dans ces premières œuvres, réalisées avec les tous derniers logiciels de l'époque, on retrouve quelques traces de la main de l'artiste ainsi que la présence fantomatique des personnages centraux.

Agrandissement : Illustration 3

Pfeiffer poursuit l’exploration de ces thèmes comme en témoigne des œuvres vidéo récentes, à l’image de « Cariatide (Mayweather) » (Caryatid (Mayweather), 2023] ou « Les quatre cavaliers de l’Apocalypse » (Four Horsemen of the Apocalypse, 2000 – en cours). Dans celle-ci, différentes photographies montrent des joueurs de la NBA capturés dans des postures et gestes étranges, isolés du terrain, adoptant une présence iconique devant la foule, personnages dignes d'être vénérés dans une sanctification fondée sur les médias. L’exposition comprend également des installations vidéo à grande échelle. « Le matin après le déluge » (Morning After the Deluge, 2003) est l’une des rares vidéos tournées par l’artiste lui-même. Elle donne à voir le lever et le coucher de soleil à Cape Cod réalisé à partir de plusieurs enregistrements en temps réel de levers et de couchers de soleil fondus en une seule image composée. Selon l’artiste, l’œuvre vidéo est, en quelque sorte, une étude de la figure humaine : sa place dans l’histoire de l’art occidental et sa désintégration à l’aube de l’ère numérique. Dans la perspective classique d’un point de fuite unique, les différentes lignes de vision convergent à l’horizon, au point théorique où tout recule à l’infini. L’horizon est la référence visuelle fondamentale pour se situer dans un paysage.

Agrandissement : Illustration 4

Autre « born-again Christian », Justin Bieber est le dernier modèle en date de la série « Incarnator » (2018-en cours). L'artiste collabore avec des « encarnadores[3] », des sculpteurs des Philippines, d'Espagne et du Mexique, connus pour leurs « santos », sculptures sur bois quasi-grandeur nature représentant des personnages culturels et religieux, utilisées à la fois dans les églises catholiques et les maisons privées. Ces œuvres, inspirées de Justin Bieber, transforment la pop star en une incarnation contemporaine du Christ. La production de ces sculptures emprunte les routes commerciales coloniales remontant au XVIème siècle, mettant en lumière le travail et l’art qui sous-tendent des traditions religieuses séculaires et leurs liens avec l’histoire des réseaux mondiaux qui perdurent encore aujourd’hui. Paul Pfeiffer joue encore sur notre imaginaire collectif et les images culte de la culture populaire en recréant la célèbre scène de la douche de « Psychose » d’Hitchcock avec des caméras de surveillance.

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

En s’intéressant à la création et à la manipulation des images diffusées à la télévision, l’artiste fait référence aux étapes de post-production auxquelles sont soumis les médias contemporains avant que les images s’affichent sur nos écrans. Dans son œuvre « Rouge, vert, bleu » (Red Green Blue, 2022), il explore le stade et sa capacité en tant que studio de télévision en saisissant l’orchestration d’un match de football universitaire[4] à l'Université́ de Géorgie à Athènes (Géorgie, États-Unis). Pfeiffer se concentre sur la « fanfare » en tant que son en direct et générateur musical de l'émotion de la foule pendant le jeu. Il analyse les mécanismes internes des performances musicales à travers des images live détaillées. Le montage de l’artiste met en avant la complexité d’un sport populaire fondé en grande partie sur « l’altérité » racialisée.

Agrandissement : Illustration 7

Pfeiffer s’intéresse à la manière dont la création et la circulation contemporaines des images tend à représenter les individus comme des objets plutôt que comme des sujets. L’artiste met en scène l’altérité de l’image à travers une investigation artistique qui examine, résiste et exploite le spectacle en affinant et en isolant des codes de représentation qui, autrement, tendent à captiver le spectateur. Critique sophistiqué et infatigable de la société dont le travail documentaire sur nos expériences collectives consiste à mettre l’accent sur des moments particuliers ou des abstractions sensorielles, Paul Pfeiffer développe un travail inspiré par les événements sportifs télévisés et les divertissements populaires, qui déconstruit notre fascination et notre obsession pour la culture des célébrités. En cherchant à déstabiliser nos perceptions et nos attentes visuelles par effacement ou répétition, il dévoile la façon dont la conscience collective est façonnée et manipulée.

Agrandissement : Illustration 8

[1] Paul Pfeiffer: Prologue to the Story of the Birth of Freedom, The Geffen Contemporary at The Museum of Contemporary Art (MOCA), Los Angeles, du 12 novembre 2023 au 16 juin 2024.

[2] Pour les chrétiens évangéliques, la nouvelle naissance (ou born again en anglais, littéralement « né de nouveau ») ou encore le qualificatif « régénéré », caractérise un individu qui estime avoir vécu une régénération d'ordre spirituel par le Saint-Esprit en conséquence de sa repentance et de sa réconciliation avec Dieu, devenant ainsi « enfant de Dieu ».

[3] Du latin « transformer en chair ».

[4] L’un des rituels de masse les plus populaires aux États-Unis.

Agrandissement : Illustration 9

« PAUL PFEIFFER. PROLOGUE À L’HISTOIRE DE LA NAISSANCE DE LA LIBERTÉ » - Commissariat : Clara Kim, conservatrice en chef et directrice de conservation et Paula Kroll, assistante de conservation, The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, en collaboration avec Marta Blàvia, conservatrice du Musée Guggenheim de Bilbao.

Jusqu'au 16 mars 2025.

Du mardi au dimanche de 10h à 19h.

Guggenheim Bilbao

Avenida Abandoibarra, 2

ES - 48 009 Bilbao

Agrandissement : Illustration 10