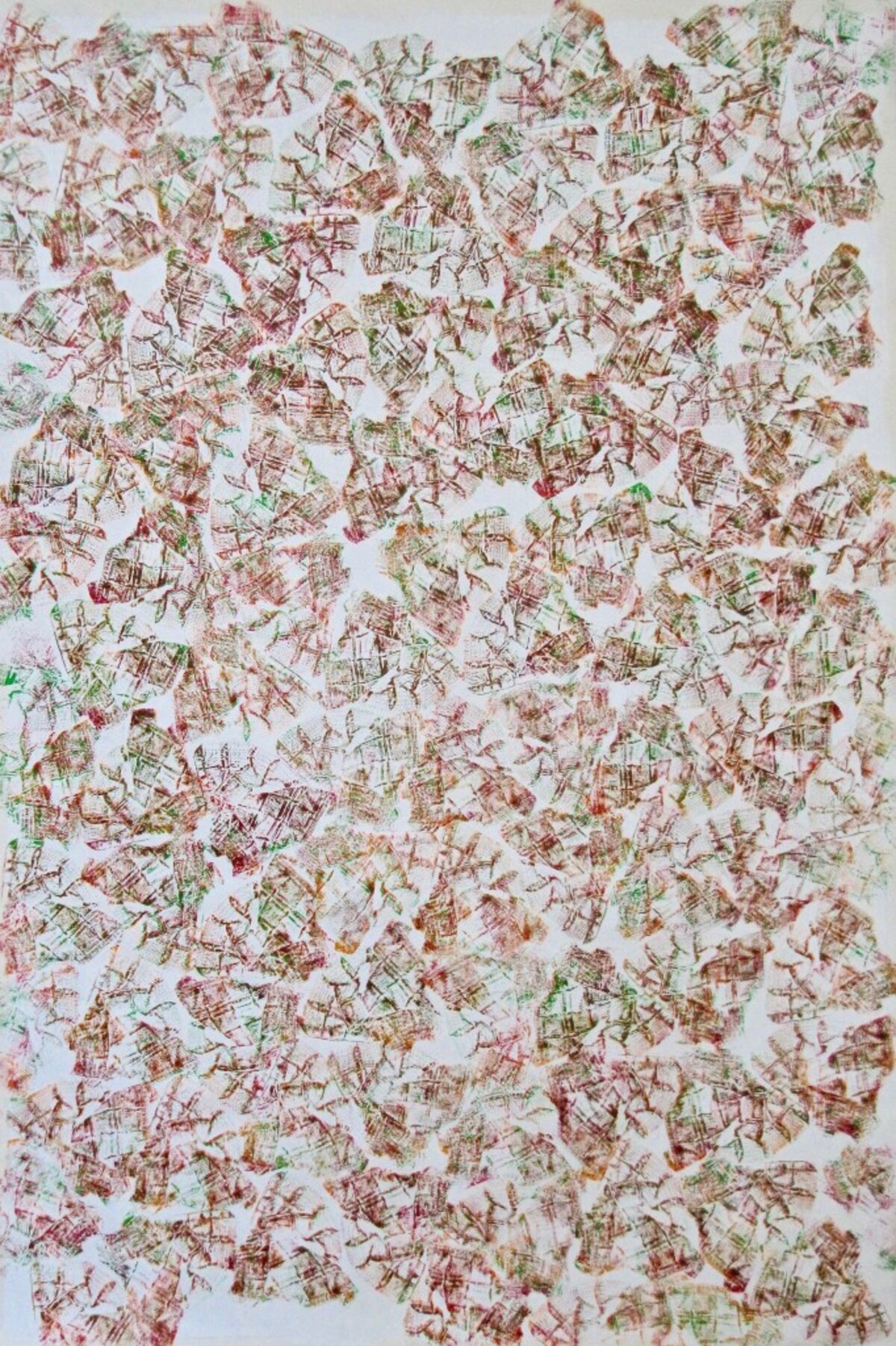

Agrandissement : Illustration 1

L’agrandissement en 2028 du musée Fabre, le musée des Beaux-arts de Montpellier Méditerranée Métropole, permettra de disposer d’un plateau de 850 m2 entièrement dédié à l’art contemporain. Pour l’heure, c’est au cœur de ses collections permanentes que le musée expose temporairement les récentes donations faites par les artistes. Depuis sa réouverture en 2007, l’institution occitane constitue un fond spécifique d’œuvres d’artistes de la région ayant marqué les années soixante et soixante-dix. Après Pierrette Bloch en 2019, qui permit de faire entrer quatorze œuvres d’une artiste majeure jusque-là absente des collections, et avant elle, Claude Viallat, Vincent Bioulès, ou encore Pierre Buraglio, le musée présente, avec l’exposition « Christian Jaccard. Une collection », la quarantaine de pièces issues, pour la plupart, de la donation effectuée par l’artiste franco-suisse, celui-ci vivant entre Saint-Jean-du-Gard et Paris. Le corpus, dans lequel tous les formats et toutes les techniques – sculptures, peintures, dessins et film – sont représentés, permet d’embrasser l’œuvre de l’artiste dans sa totalité en offrant une vue d’ensemble sur sa carrière. Il vient combler un manque important puisque, comme Pierrette Bloch, Christian Jaccard était jusqu’à aujourd’hui absent des collections du musée.

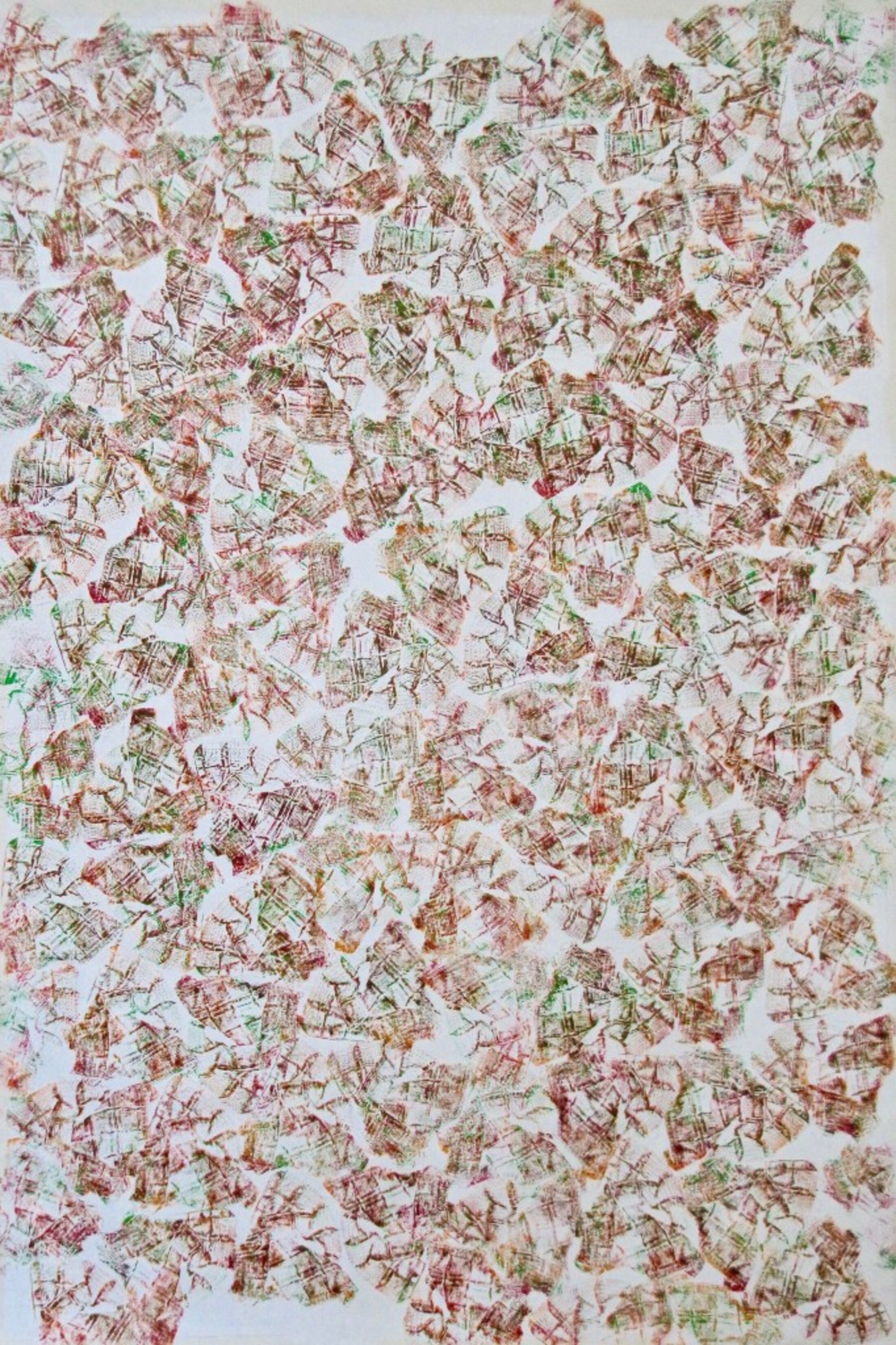

Agrandissement : Illustration 2

Né en 1939 à Fontenay-sous-Bois, Christian Jaccard est lié au groupe originaire du sud de la France[1], Supports/Surfaces[2], ce qui, de l’aveu même de l’artiste, ne veut rien dire. Même s’il a une portée majeure sur les fondations de l’art contemporain en France, le mouvement a existé à peine le temps de quelques expositions entre 1969 et 1972. L’artiste nourrit un intérêt pour la préhistoire, qu’il partage avec Claude Viallat. Il se fait connaitre en faisant du feu le matériau de prédilection de ses créations, qu’il s’agisse de toiles calcinées ou d’interventions in situ, mais aussi par sa pratique de recouvrement d’objets par agglomération de nœuds.

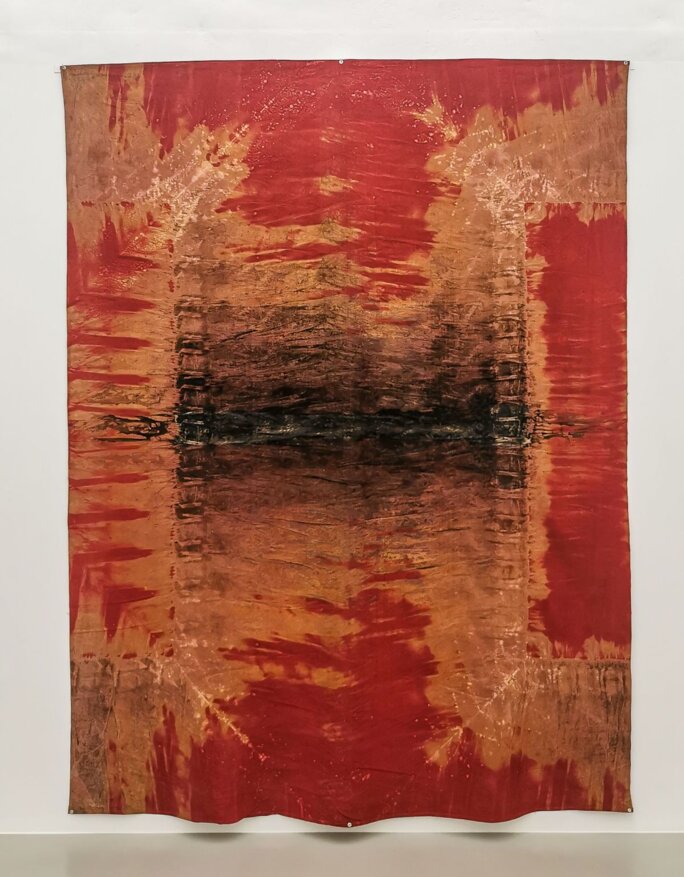

Agrandissement : Illustration 3

Collégien, il collectionne les fossiles. Bien plus tard, il va être interpellé par la question de la trace fossile qui n’est autre que la trace irrémédiable du temps. Lorsqu’il était louveteau chez les scouts, il avait l’habitude d’allumer des feux de camp. Incontestablement, la trace, l’empreinte de l’énergie du feu l’a toujours fasciné. Elle perdure alors qu’il est étudiant à l’École nationale supérieure d’art de Bourges de 1956 à 1960, où il étudie les techniques de la gravure et s’intéresse également aux déchets industriels. De 1964 à 1975, il est graveur chromiste dans une imprimerie typographique. L’exercice de la lithographie lui permet d’explorer une pratique de l’empreinte et du transfert qui va se révéler fondamentale dans son œuvre. Dès 1968, il engage son travail dans une déconstruction des constituants de la peinture, la débarrassant de son châssis. Il la travaille posée au sol, l’imprime à l’aide de ses « outils » : papier ruban, plantes, insectes… auxquels il adjoint à partir de 1971 la corde, et surtout le nœud. « J’aurais tendance à dire qu’il y a deux types de traces. D’un côté, il y a la trace par contact, prégnante effective, émanant de l’énergie et, de l’autre, une trace inerte, souterraine, produite par l’accumulation des nœuds qui induit sa force d’inertie[3] » explique l’artiste. Désormais, son travail se structure autour de deux axes principaux. Le premier, pictural, expérimente divers types de combustions et les traces que celles-ci laissent sur le support. Le second, sculptural, s’appuie sur l’accumulation de nœuds, ce que l’artiste appelle le « concept supranodal ».

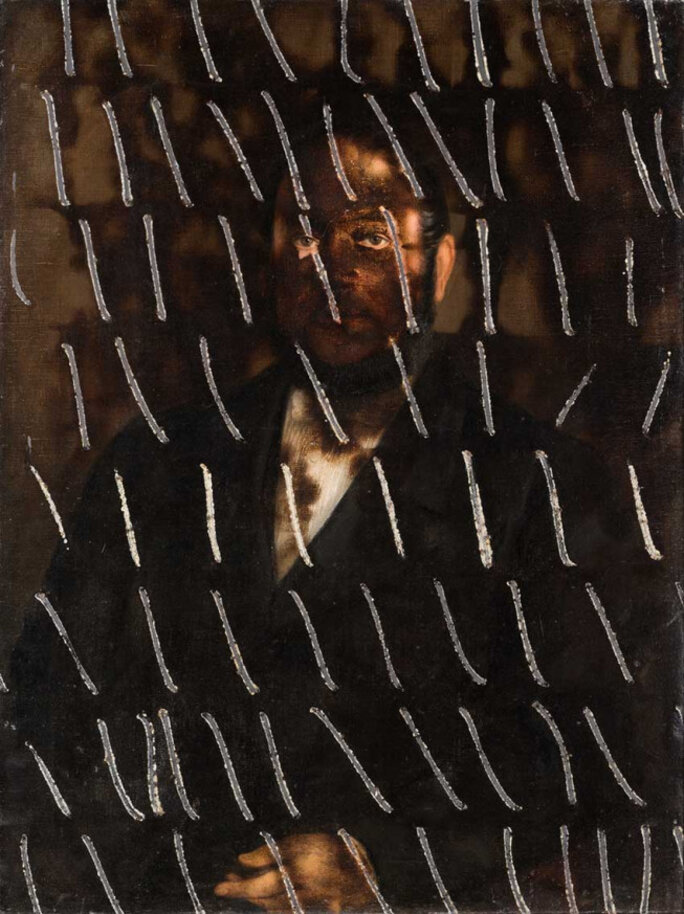

Agrandissement : Illustration 4

Bienvenue à Jaccardland, le paradis des énergies libres et dissipées

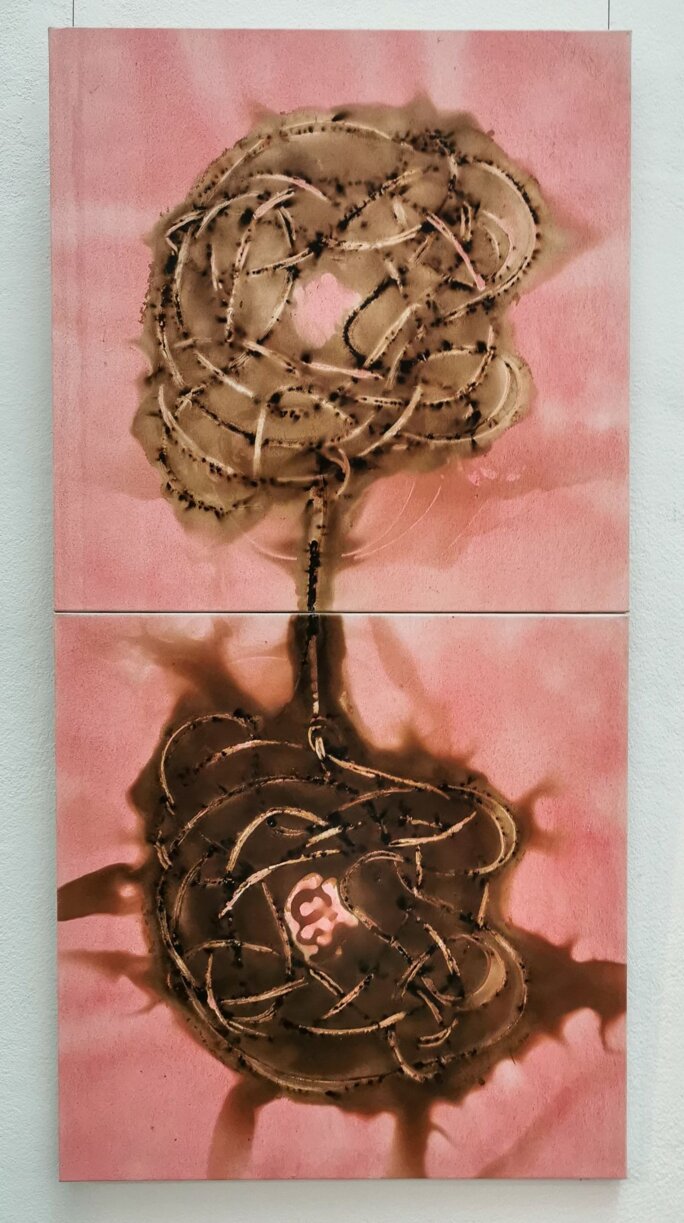

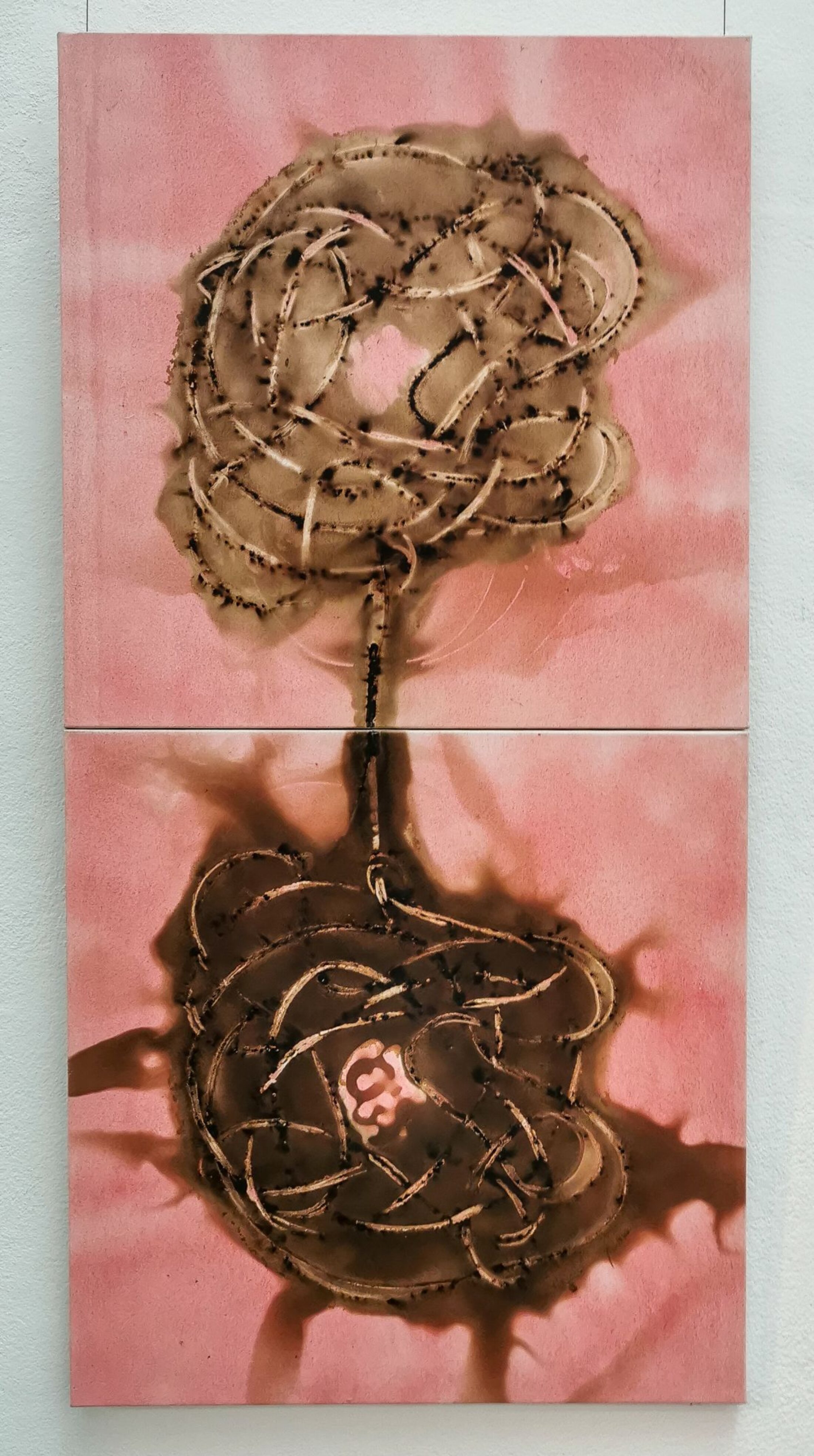

« Depuis ma plus tendre enfance je faisais des nœuds » se souvient-il. À partir des années soixante-dix, Christian Jaccard travaille ce « concept supranodal », autour du nœud et des énergies premières, notamment le feu, faisant naitre une tension avec la question de l’énergie comprimée. Le parcours de l’exposition débute dans l’atrium Richier avant de se poursuivre au premier étage, dans quatre salles en enfilade. Dans l’atrium sont exposées des toiles de très grand format ainsi que des sculptures. L’imbrication du nœud et du feu est illustrée dans le diptyque « Couple nœuds sauvages » (2003).

Agrandissement : Illustration 5

En parallèle, l’artiste questionne le couple toile/outil en l’associant. Il ne s’agit pas de destruction, il la dégrade seulement. Le pigment est coloré de façon à produire cette décoloration. Les effets sont très différents selon les pliures de la toile. Il en résulte des toiles ficelées, contrepliées, calcinées. À l’étage, la première salle expose les œuvres les plus anciennes de la donation. Elles sont datées du début des années soixante-dix, à l’image de deux « empreintes », tissus imprimés d’encre. Souvent, la toile est associée à l’outil qui lui révèle son empreinte. Deux œuvres, datées de 1972 et 1975, témoignent de cette recherche. L’artiste développe une pratique de vidéo-combustion, comme le montre le film « Grands Bois » tourné en 2007 à la Réunion, et dans lequel il met le feu à l’usine sucrière désaffectée de Grands Bois à Saint-Pierre en douze étapes qui sont autant de tableaux éphémères.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

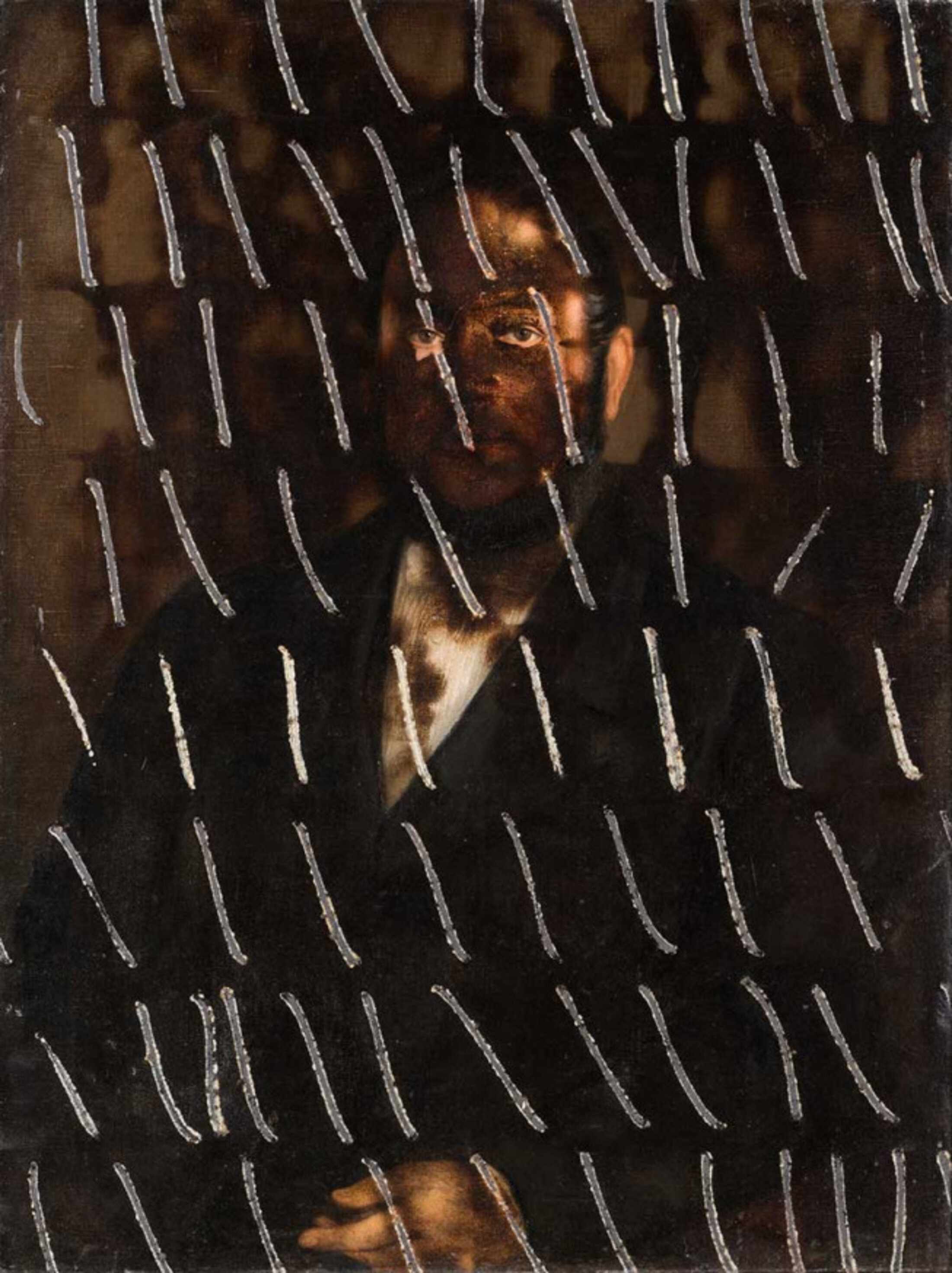

La pratique de Christian Jaccard est résolument compulsive. « Dans les années soixante-dix, Supports/ Surfaces, c’est parti en compote. J’entretenais de bonnes relations avec Claude Viallat et Vincent Bioulès, mais j’ai toujours été à l’écart du discours du groupe[4] » précise-t-il. Entre 1979 et 1981, l’artiste réalise la série des « anonymes calcinés » : un ensemble de toiles anonymes acheté en brocante et soumis à combustion est « réparé » par des biffures qui relèvent autant de la marque iconoclaste que de la signature de l’artiste. « Le jour où j’ai brûlé ma première toile, je l’ai fait avec les pulsions immédiates, et la toile était complètement carbonisée[5] » raconte Christian Jaccard. « Ce fut un raté qui donnait néanmoins un premier résultat. Ma problématique du tableau était basée sur cette phénoménologie de la trace. Ce n’était pas le feu, mais la trace, l’empreinte, le reste délité qui m’importait ainsi que la mémoire du faire ».

Agrandissement : Illustration 8

De l’aléatoire contrôlé : Christian Jaccard le pyronaute

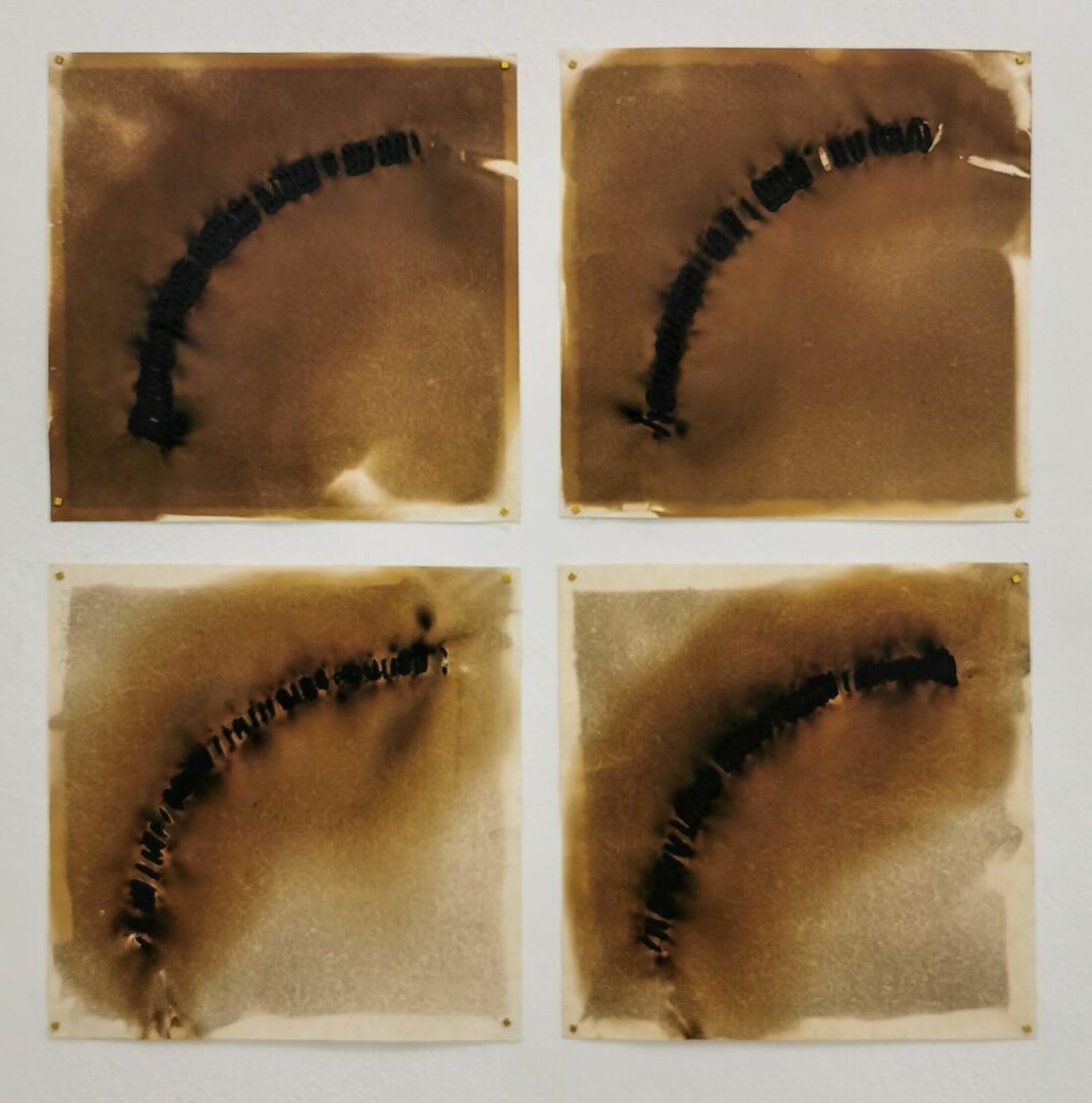

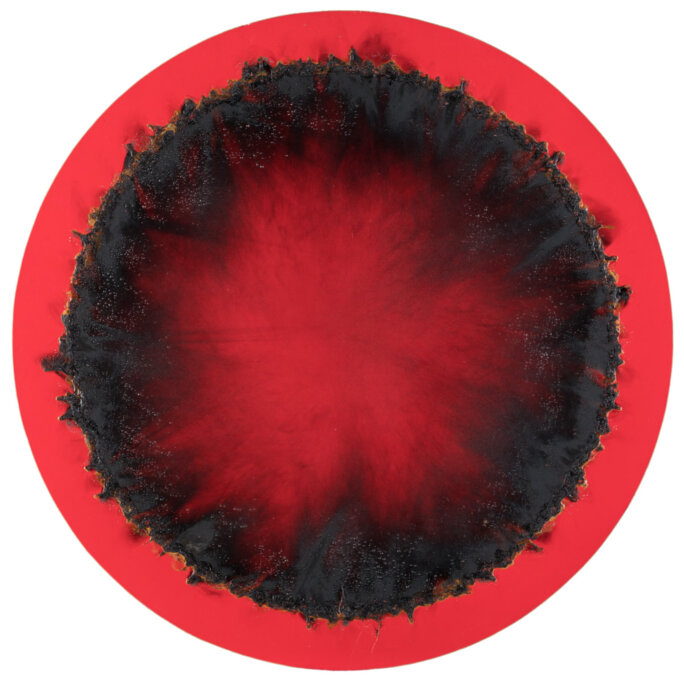

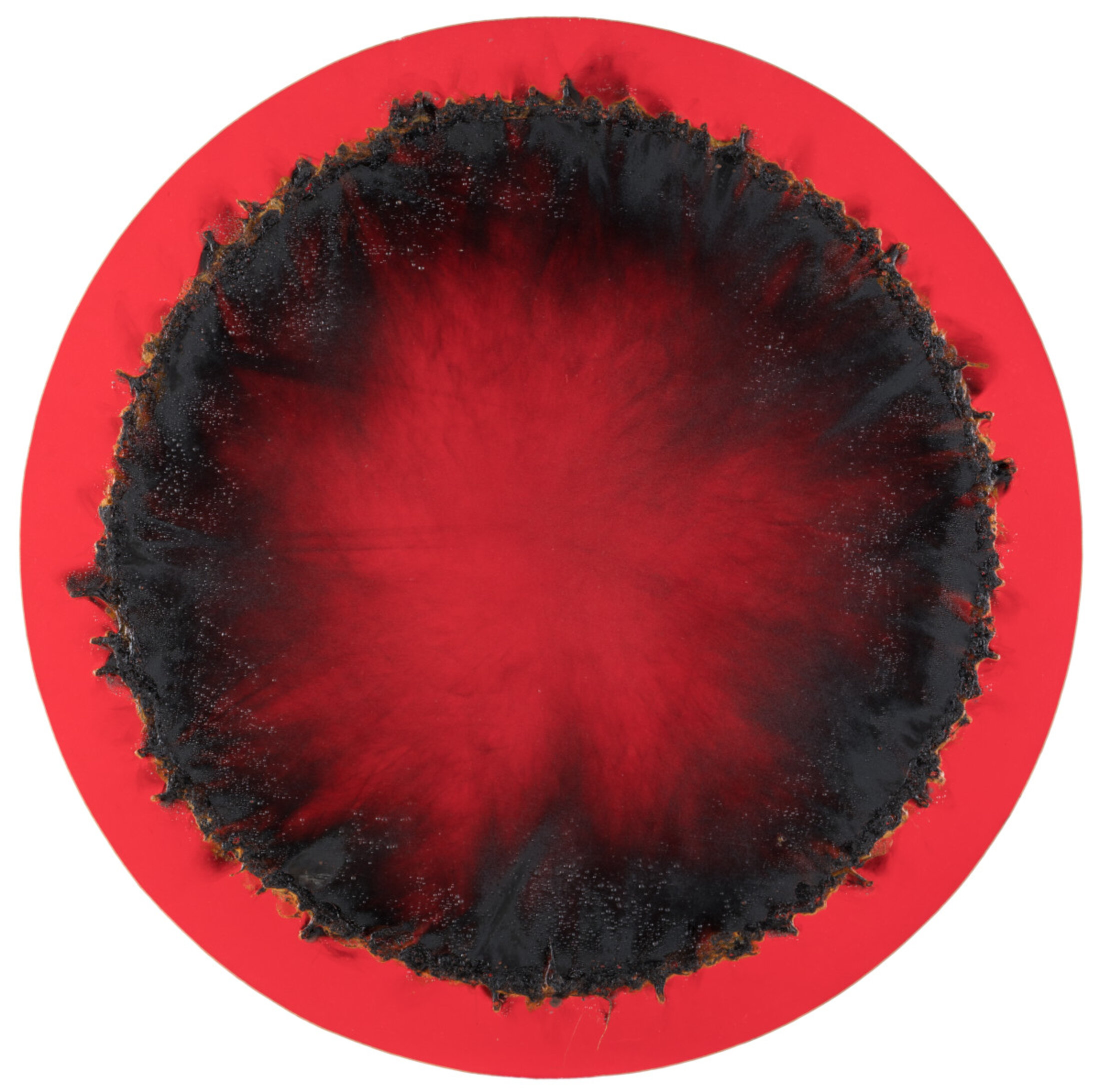

La salle suivante présente un ensemble de polyptyques, datés des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, dans lesquels l’artiste reproduit le même geste, le même protocole, sur chacun des panneaux, qu’il use de gel thermique – résine très inflammable – ou de la mèche lente. La répétition des modules semble à la fois identique et différente. En 1984, lors d’un séjour en Italie, Christian Jaccard entame une série autour de ce qu’il appelle le « Rouge émis » en référence à une éruption volcanique du Vésuve, d’où est issu le « Tondo BRN 04 » (1991). Par sa forme et sa couleur, le tableau associe la combustion à des évocations symboliques. Très en vogue à la Renaissance, les tondi sont associés au concept de perfection totalisante, faisant aussi référence aux miniatures et aux camés. Christian Jaccard a de plus en plus recours au gel thermique, désormais disponible en tube, surlignant par l’épaisseur du produit brûlé la précision de la ligne de ce tondo iconoclaste. « Depuis cinquante ans, Christian Jaccard s’obstine à creuser le problème de la combustion à l’aide du feu retard ». La chaleur et la vapeur d’eau provoquent une oxydation, c’est-à-dire des rouilles que l’artiste fixe pour créer un effet de matière à l’image du « Polyptyque » de 1994. Christian Jaccard ne s’est jamais considéré comme un artiste de l’explosion. Il est un peintre sans peinture.

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

La collection d’œuvres sur papier présente un ensemble de vingt-quatre dessins. Bien que les œuvres graphiques accompagnent toutes les périodes de création de l’artiste, celles de la donation sont issues du procédé de combustion par mèche lente. En raison de la fragilité même du medium, ces dessins sont bien plus déformés encore que les toiles et présentent toute une gamme colorée, conséquence du brunissement graduel de la feuille sous l’effet du feu. Certains conservent une odeur persistante, celle du souvenir de la combustion une fois celle-ci achevée. De ce paradoxe que représente le face-à-face entre la fragilité du papier et l’explosif, il reste la trace, parfois le stigmate, jamais la blessure.

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

Singulière, l’œuvre de Christian Jaccard l’est assurément, et la donation est suffisamment représentative de son œuvre pour en rendre compte. Des peintures calcinées aux sculptures nouées, l’artiste recherche les tensions, les résistances qu’il rend palpable dans ses productions. On peut desceller, dans les deux pôles de sa création, dans l’empreinte et les nœuds, la reproduction de la nature « dans ses accidents[6] » et « dans ses processus » comme le fait l’historien de l’art Didier Semin. Christian Jaccard n’a jamais cessé de détourner les pratiques traditionnelles de la peinture. En plaçant la question de la trace au centre de son travail, il interroge la précarité même du vivant, notre condition de mortels.

Agrandissement : Illustration 14

[1] Le musée Fabre conserve, avec le musée de Grenoble et le musée d’art moderne et contemporain de Saint-Etienne, l’un des trois fonds de référence en France sur le groupe Supports/ Surfaces.

[2] Les membres du groupe Supports/ Surfaces sont issus de l’École des Beaux-Arts de Montpellier et de l’École supérieure nationale des Beaux-Arts de Paris, mais il est bien originaire du sud de la France. Il est baptisé ainsi par l’artiste montpelliérain Vincent Bioulès, l’un de ses membres co-fondateurs. Le groupe a la volonté commune de remettre en question les moyens picturaux traditionnels. À cette revendication s’ajoutent une réflexion théorique et un positionnement politique. Il se caractérise par une démarche qui accorde une importance égale aux matériaux, aux gestes créatifs et à l'œuvre finale. Le sujet passe au second plan. Éphémère, le mouvement apparait en 1969 et la scission est actée dès 1972.

[3] Dominique Demartini, « Entretien avec Christian Jaccard », Aisthesis, janvier 2002, https://dfxdemartini.wordpress.com/entretiens-avec-des-artistes/entretien-avec-christian-jaccard/

[4] Sauf mention contraire, les citations sont issues de la rencontre de l’auteur avec Christian Jaccard.

[5] Dominique Demartini, Ibid.

[6] Didier Semin, cité dans Dominique Chateau, Christian Jaccard. Énergies dissipées, catalogue de l’exposition itinérante éponyme, 2011-2012, p. 9.

Agrandissement : Illustration 15

« CHRISTIAN JACCARD. UNE COLLECTION » - Commissariat : Maud Marron-Wojewodzki, conservatrice du patrimoine, responsable des collections modernes et contemporaines au musée Fabre. Un catalogue coédité par le Musée Fabre et Snoeck Editions accompagne l’exposition. Il comporte un essai d'Alain Borer et un entretien avec l'artiste mené par Maud Marron-Wojewodzki.

Jusqu'au 21 avril 2024.

Du mardi au dimanche de 14h à 18h.

Musée Fabre

39, boulevard Bonne-Nouvelle

34 000 Montpellier

Agrandissement : Illustration 16