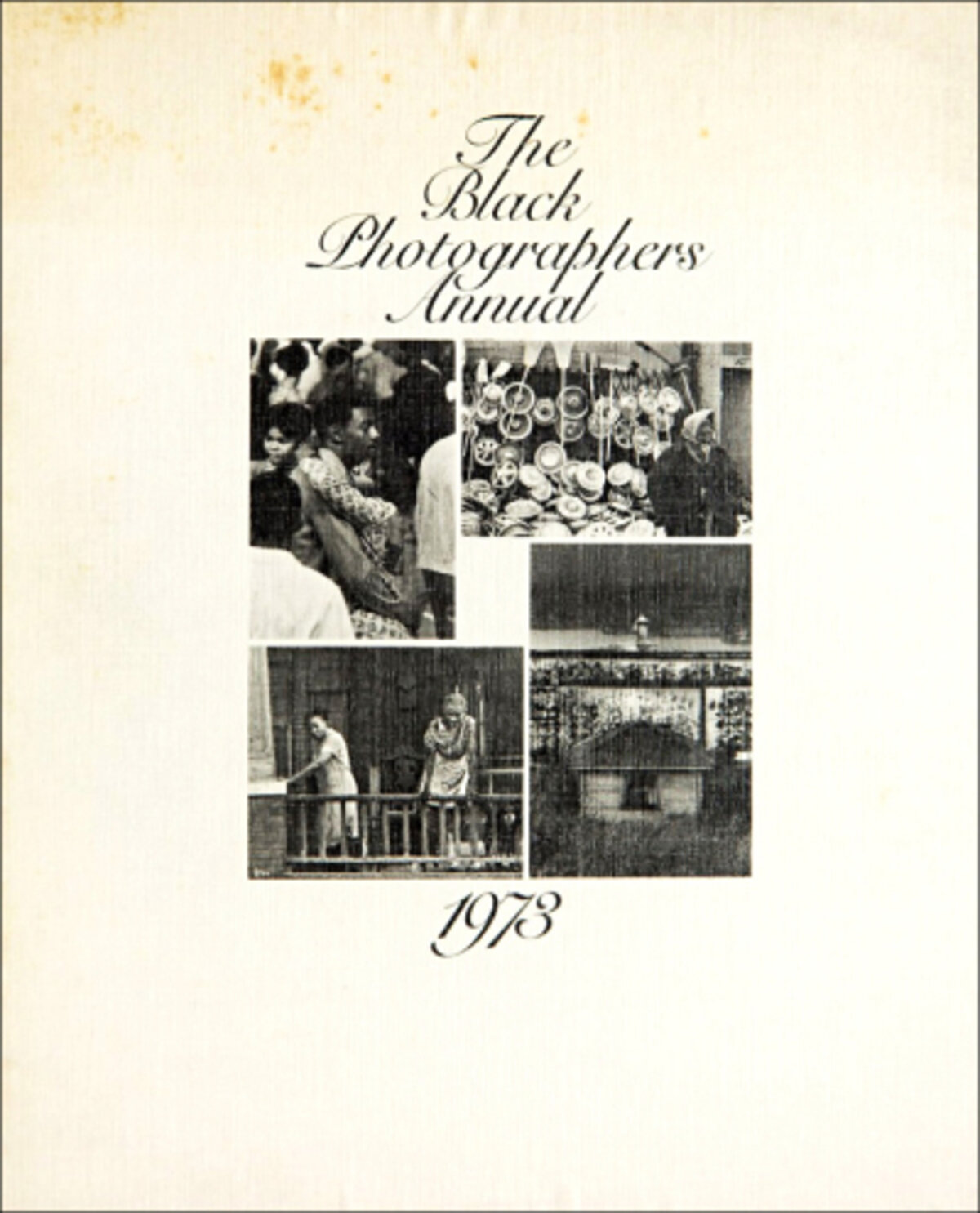

« Il a été conçu comme un engagement envers la communauté des artistes noirs… Il n’y a pas de plus grand éloge pour un projet que sa rareté, sa véracité et sa gratuité. Et n’est-ce pas là l’essence même de l’art ? Et n’est-ce pas là notre raison d’être ?[1] » écrit en 1973 la romancière Toni Morrison (1931-2019) dans une brève préface à la nouvelle publication « The Black Photographers Annual ». Celle-ci s’impose comme un espace de résistance et de célébration, une archive vivante dans laquelle la photographie noire redessine les contours d’une histoire trop longtemps marginalisée. Née dans les années soixante-dix sous l’impulsion du photographe et éditeur Joe Crawford et soutenue par des voix littéraires telles que Toni Morrison, cette publication, qui connaitra quatre volumes entre 1973 et 1980, est bien plus qu’un simple recueil d’images. C’est un acte politique, un geste de réappropriation à partir duquel des photographes afro-américains, et plus largement de la diaspora africaine, se saisissent de l’objectif pour raconter leurs propres récits, loin des stéréotypes imposés par le regard dominant.

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

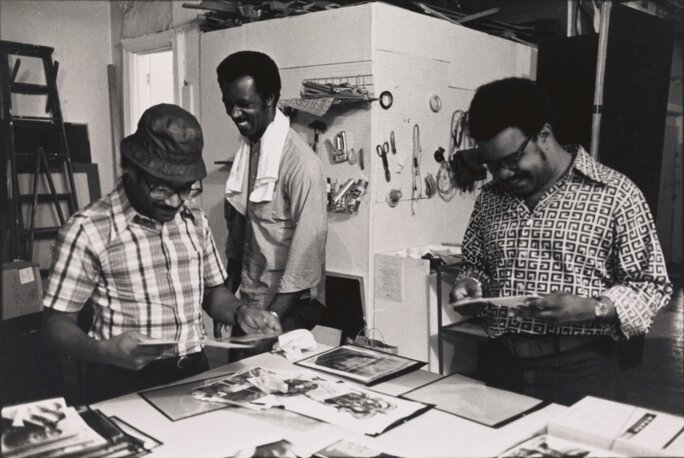

Pour comprendre l’importance de « The Black Photographers Annual », il est essentiel de le situer dans son contexte historique. Les années soixante et soixante-dix aux États-Unis sont marquées par le Black Arts Movement (BAM)[2], mouvement culturel qui encourage la création d’œuvres d’art par et pour les Afro-Américains, en réaction aux discriminations et à leur exclusion du canon artistique dominant. C’est dans ce climat de revendication et d’affirmation identitaire que naît en 1963 l’Atelier Kamoinge, collectif de photographes afro-américains basé à New York. Le nom « Kamoinge », tiré de la langue Kikuyu du Kenya, signifie « groupe de personnes agissant ensemble ». Il reflète l’esprit de collaboration et de soutien mutuel qui anime le groupe. Sous la direction initiale de Roy DeCarava (1919-2009), l’Atelier Kamoinge devient un lieu de rencontre où les photographes partagent leurs travaux, discutent de leurs perspectives critiques et techniques, et s’encouragent mutuellement. C’est au sein de ce collectif que va germer l’idée de « The Black Photographers Annual », publication qui vise à offrir une plateforme aux photographes noirs pour exposer leur art et affirmer leur présence dans le monde de la photographie.

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

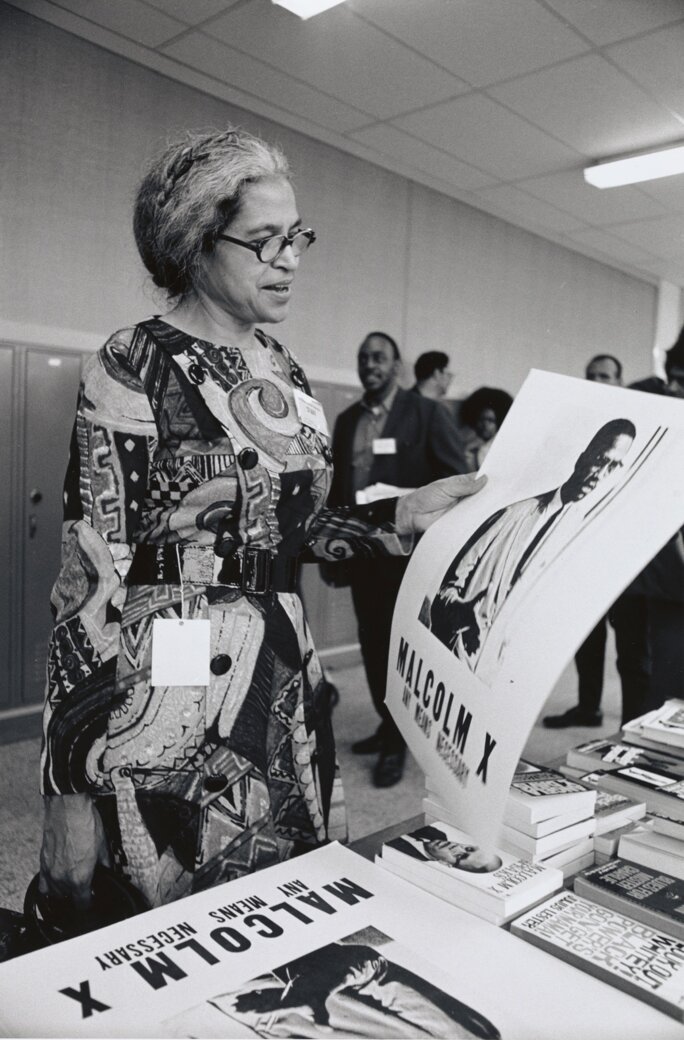

« The sweet flypaper of life », ouvrage hybride et singulier dans lequel les images de Roy DeCarava et le texte poétique de l’écrivain Langston Hughes capturent le Harlem des années cinquante, est publié en 1955. Il s’agit là des premiers clichés d’un photographe noir publiés aux États-Unis. Si les magazines illustrés étaient commercialement populaires depuis la fin du XIXème siècle et que Camera Notes et Camera Works’adressaient aux amateurs de photographie avertis dès le début du XXème siècle, les années cinquante voient l’avènement d’une nouvelle vague de revues destinées aux artistes photographes et à leur public[3]. Le photographe et éditeur Minor White fonde Aperture en 1952, avec les photographes Ansel Adams, Dorothea Lange, Barbara Morgan et les conservateurs Beaumont et Nancy Newhall. Cette même année, la George Eastman House de Rochester, dans l'État de New York, commence à publier Image. Il faut en revanche attendre plus de dix ans après la publication de « The Sweet Flypaper of Life » pour que le milieu accueille une autre monographie d’un photographe noir : la poignante « House of Bondage[4] » (1967) de l'expatrié sud-africain Ernest Cole (1940-1990), révélant pour la première fois au monde les horreurs de l’apartheid. Deux ans plus tard, en 1969, les clichés du photographe James VanDerZee (1886-1983) sont révélés à un large public à la faveur de sa participation à l’exposition controversée « Harlem on My Mind » au Metropolitan Museum of Art (Met) à New York. Malgré les polémiques, l’exposition est, pour beaucoup de visiteurs, la première occasion de voir des images créditées d’un photographe noir dans une grande exposition muséale[5]. Si l’ouvrage « The World of James VanDerZee: A Visual Record of Black Americans » est publié la même année, avant 1970, moins de dix livres de photographie ont été publiés par ou sur des photographes noirs. Le début des années soixante-dix est, en revanche, marqué par une première vague d’expositions et de livres de photographes noirs émergents. Pas moins de vingt-huit titres, écrits ou consacrés à des photographes noirs, sont publiés au cours de cette période. La photographie, moyen idéal d’autoreprésentation, se retrouve au cœur des mouvements pour les droits civiques et les arts noirs, prête à capturer ces moments historiques déterminants. En 1971, l’Addison Gallery of American Art d’Andover, dans le Massachusetts, publie un catalogue succinct à l’occasion de l’exposition « The Black Photographer (1908-1970) : A Survey », organisée par le James VanDerZee Institute de New York. C’est dans ce contexte, qu’entre 1973 et 1980 à New York, le photographe et éditeur Joe Crawford, et son rédacteur en chef adjoint Joe Walker, publient quatre volumes de « The Black Photographers Annual ». Deux revues prestigieuses avaient entretemps vu le jour : « Afterimage : The Journal of Media Arts and Cultural Criticism » et la « Society for Photographic Education’s exposure », parues respectivement en 1972 et 1973. Aucune d’entre elles n'avait publié les travaux de photographes noirs avant le lancement de l’Annual. Initialement autofinancé, celui-ci vise avant tout à promouvoir et diffuser le travail des photographes noirs. Sa mission était de définir « une nouvelle blackness, réelle et forte comme notre histoire, poussant la conscience vers un nouvel endroit – une compréhension, une croyance, la conscience de soi... tout nouveau, peut-être, mais ancien dans son concept » comme l’écrit l’écrivain et activiste Clayton Riley (1935-2008) dans l’introduction au premier opus qui fait suite à la préface écrite par Toni Morrison.

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

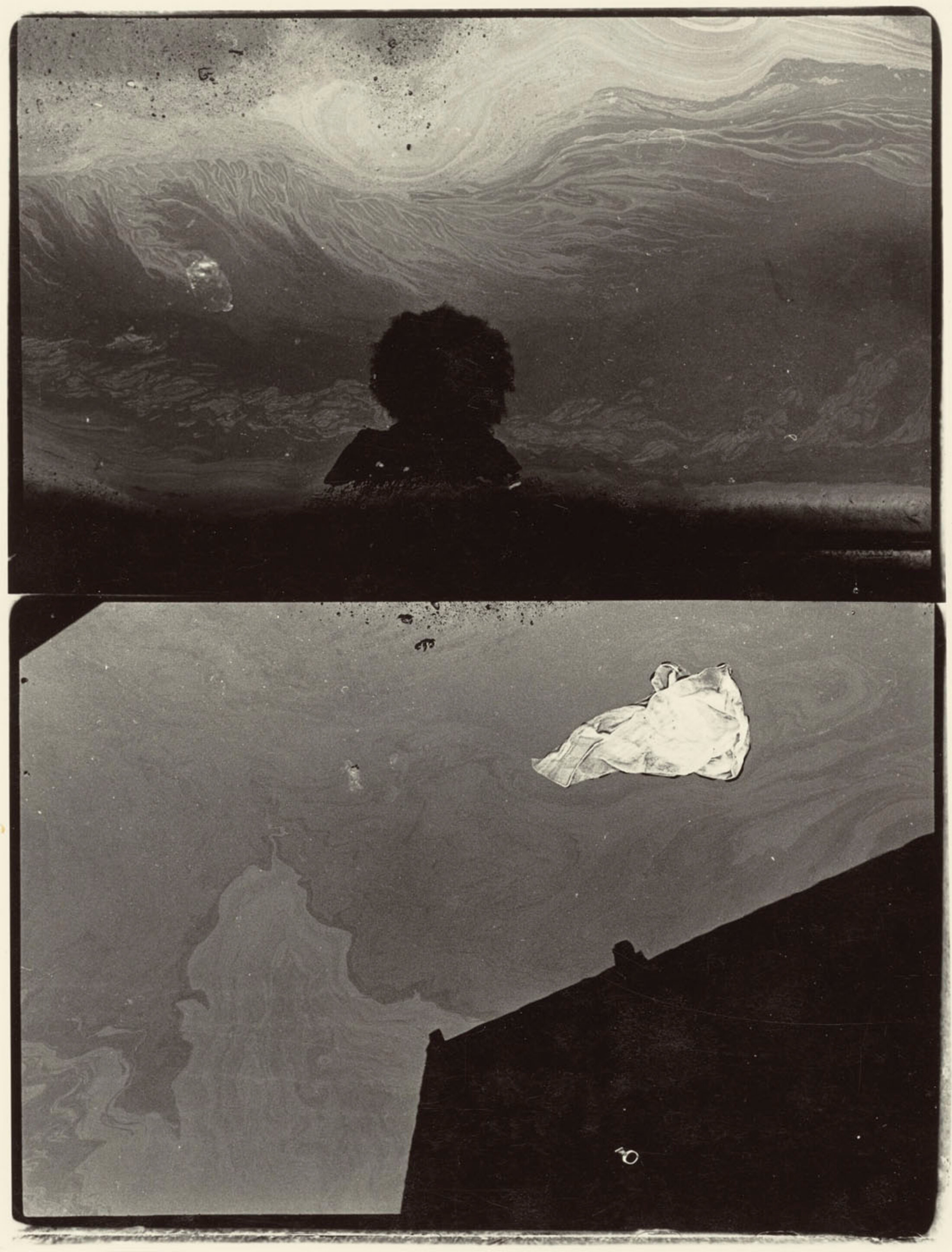

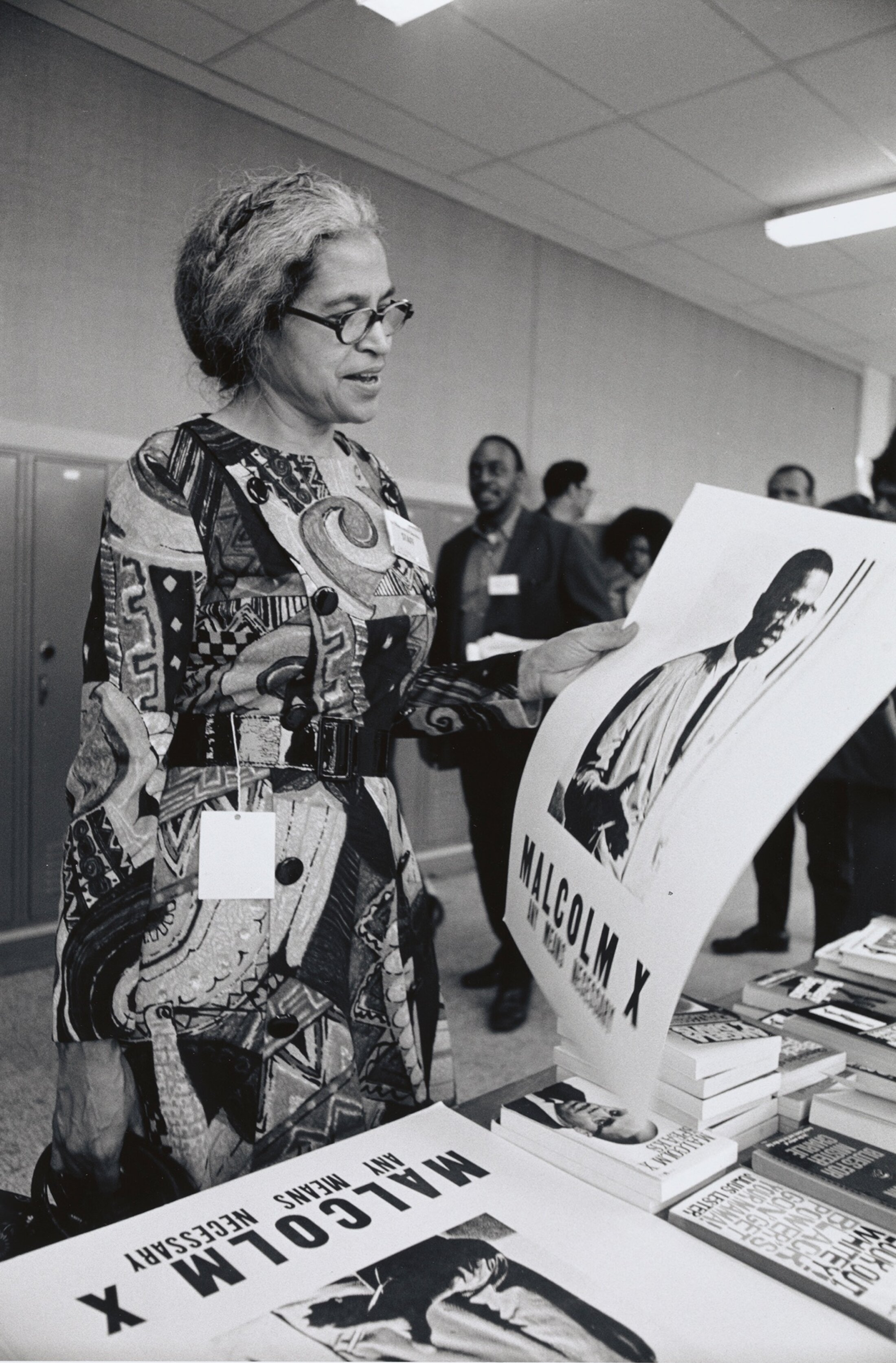

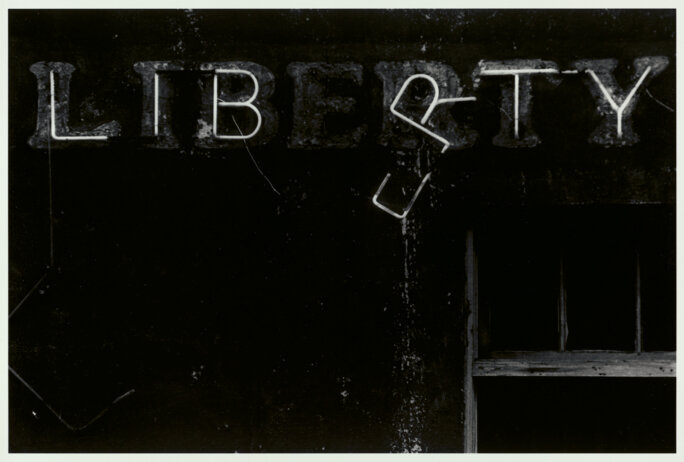

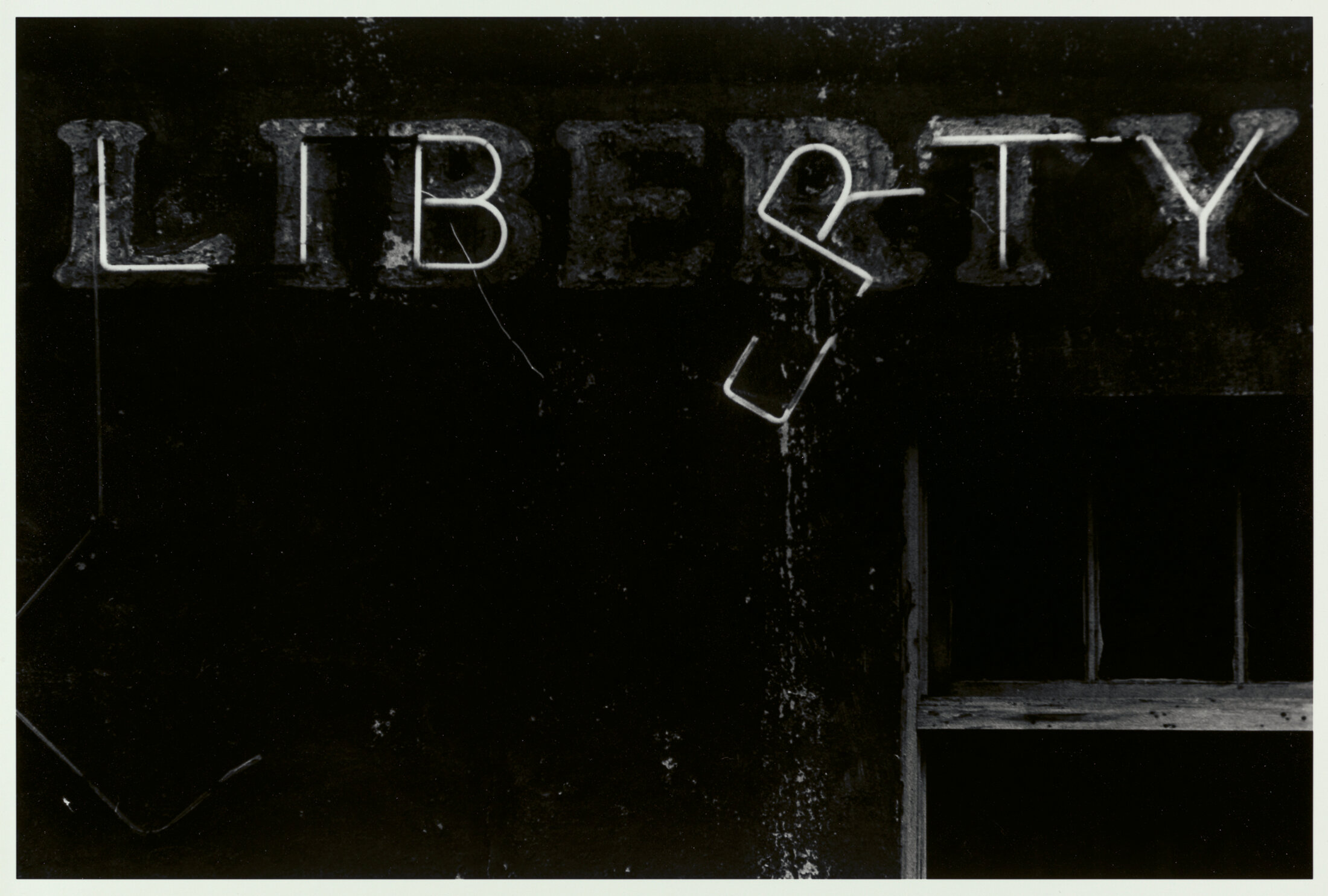

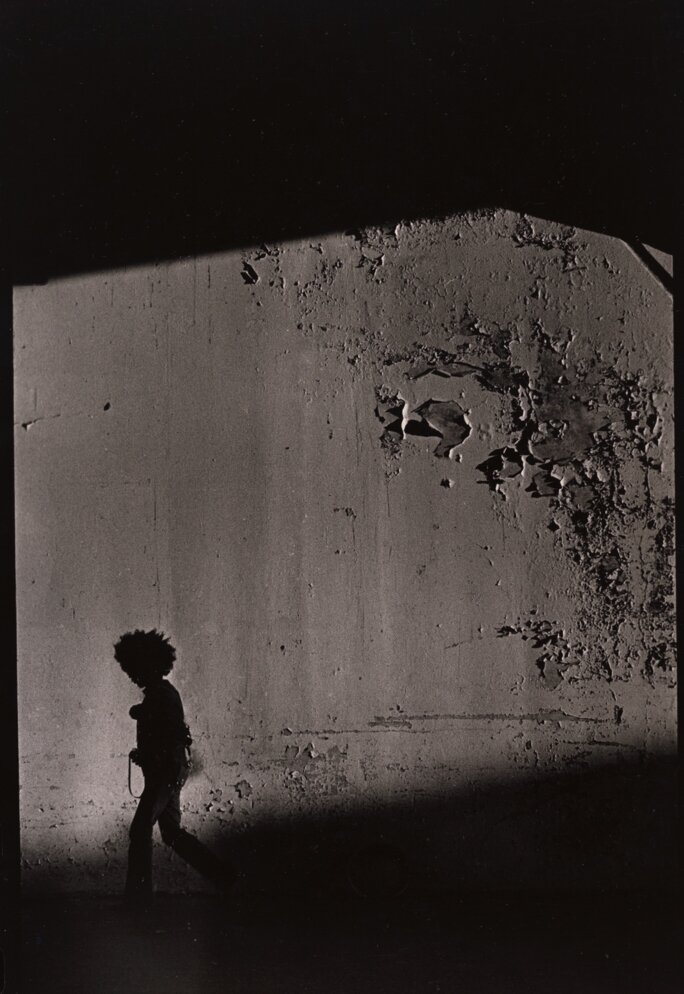

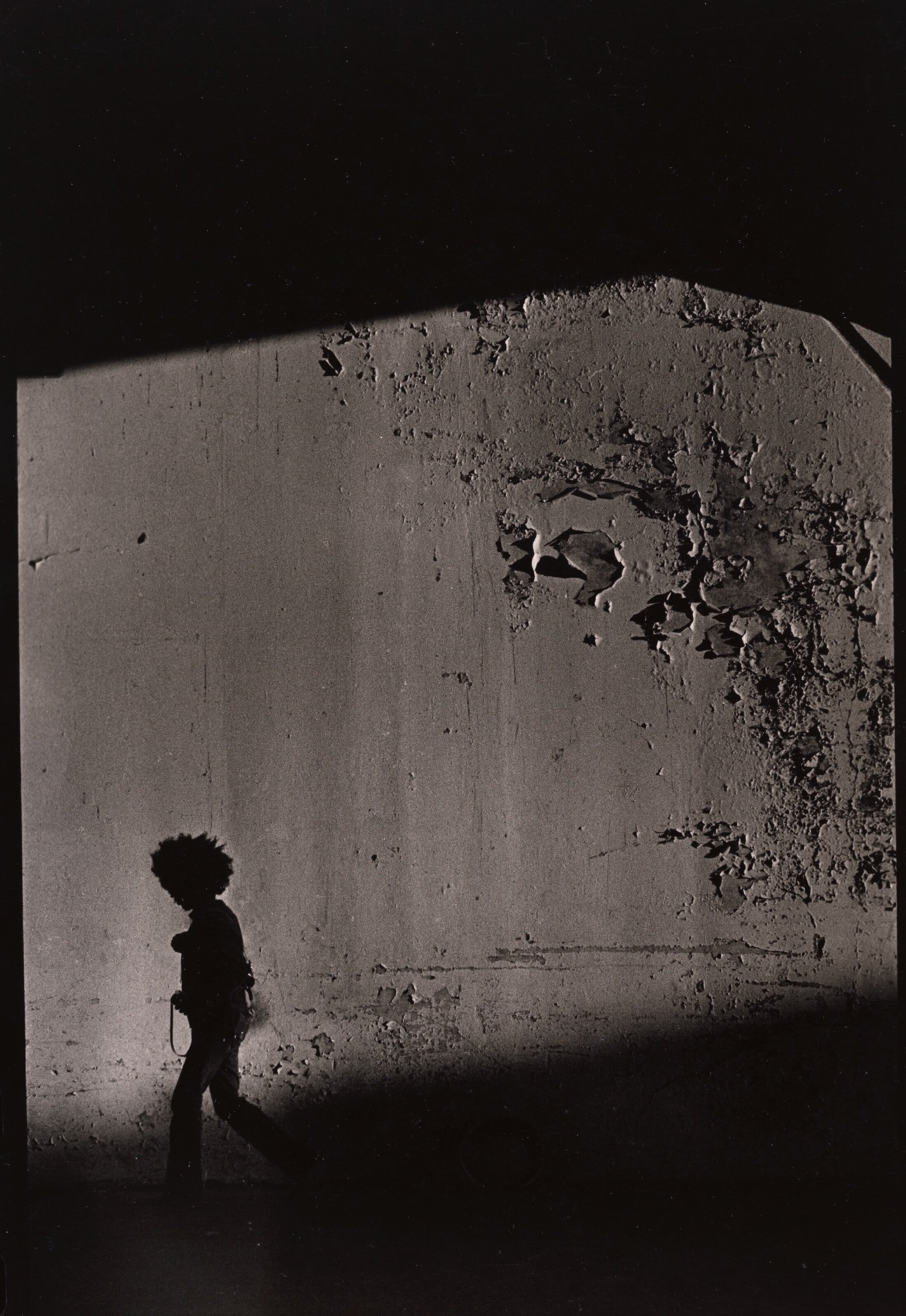

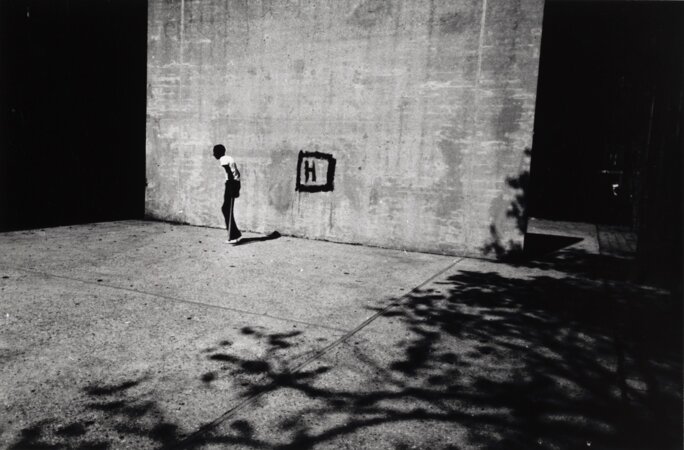

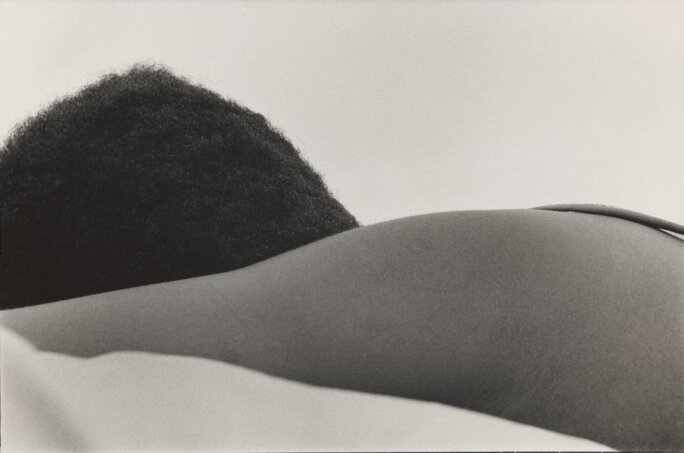

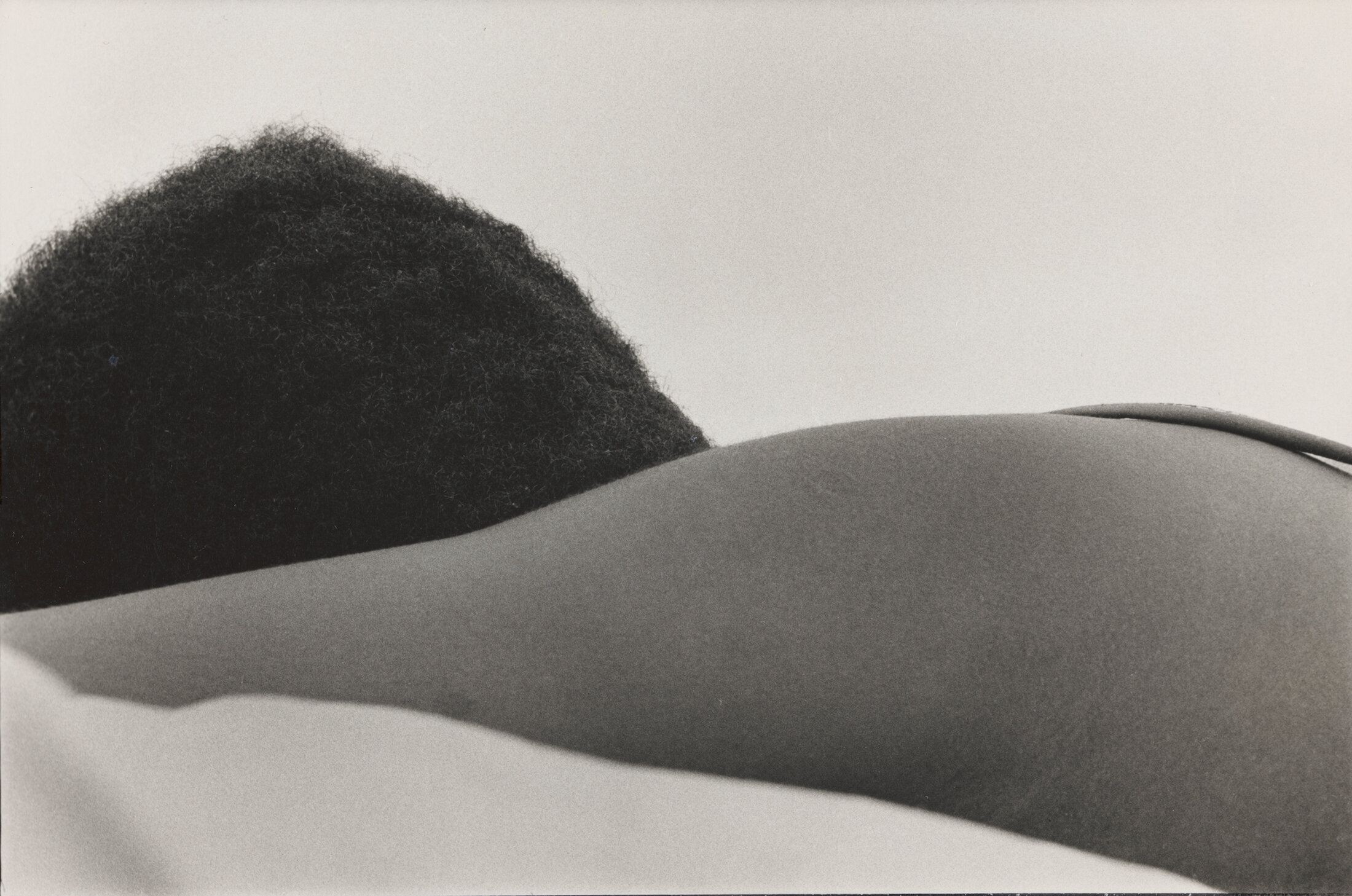

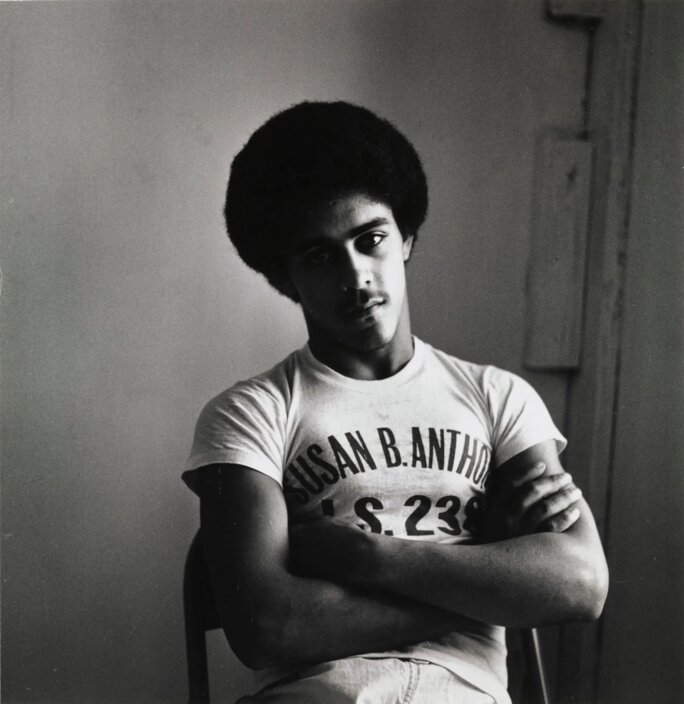

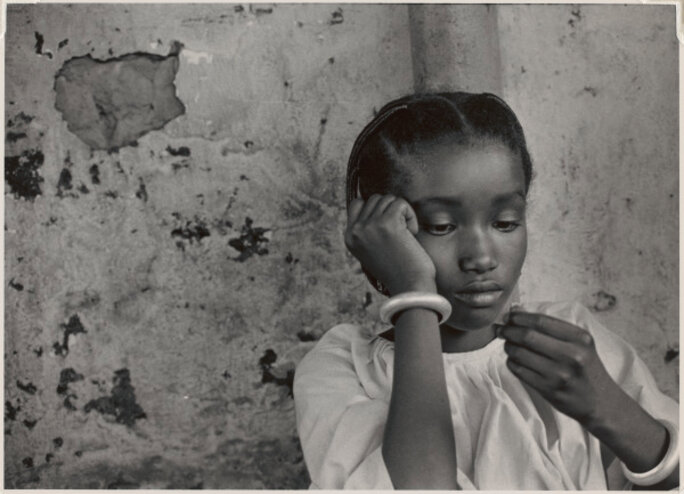

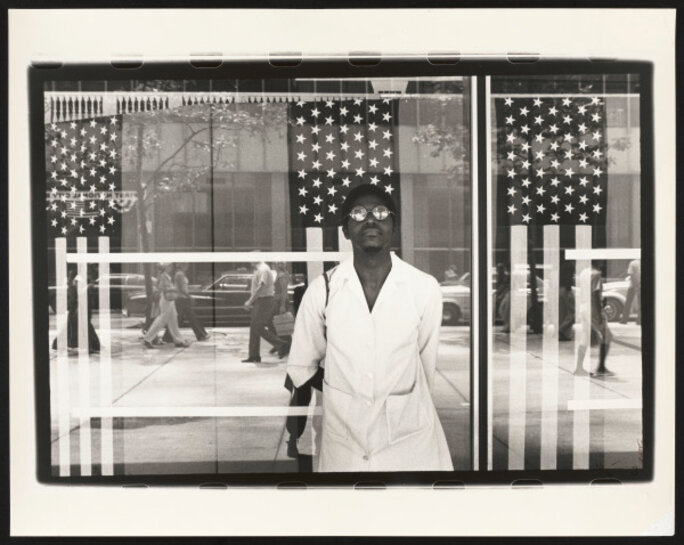

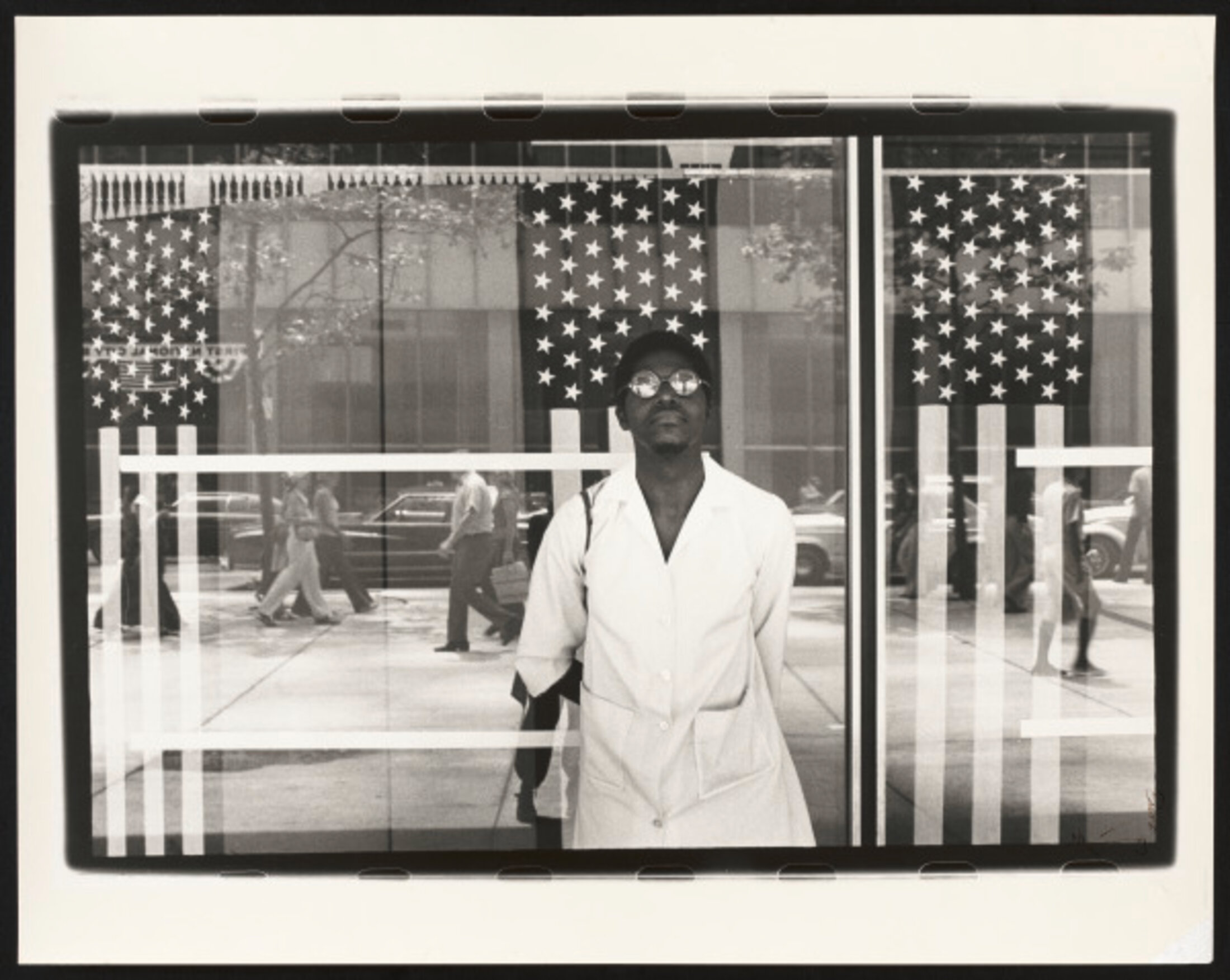

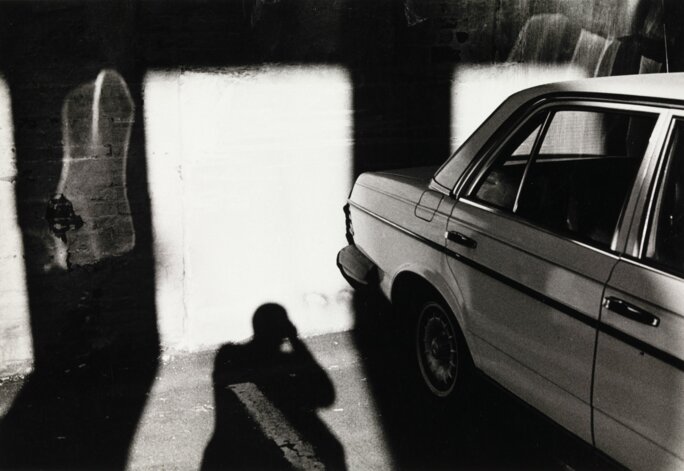

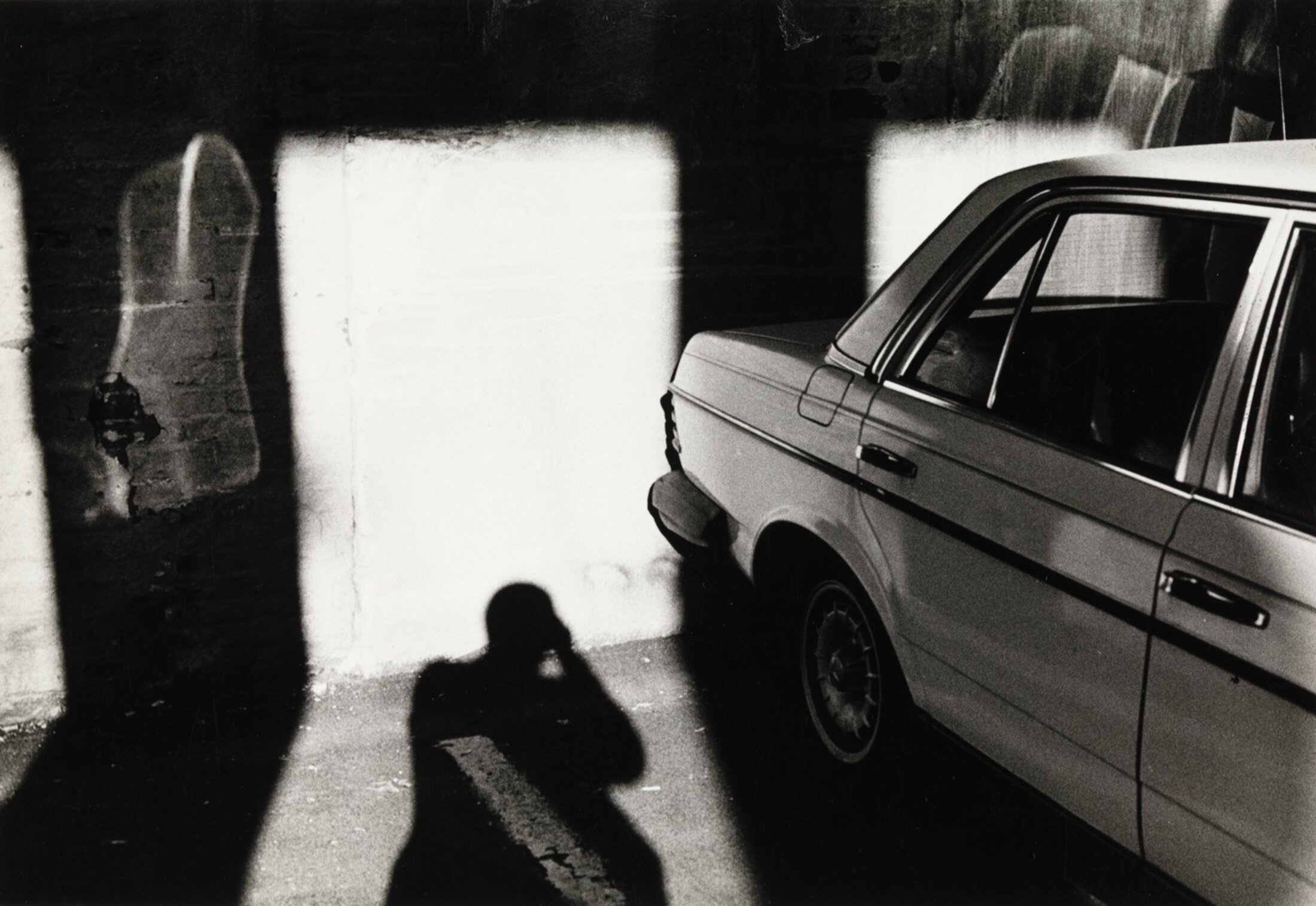

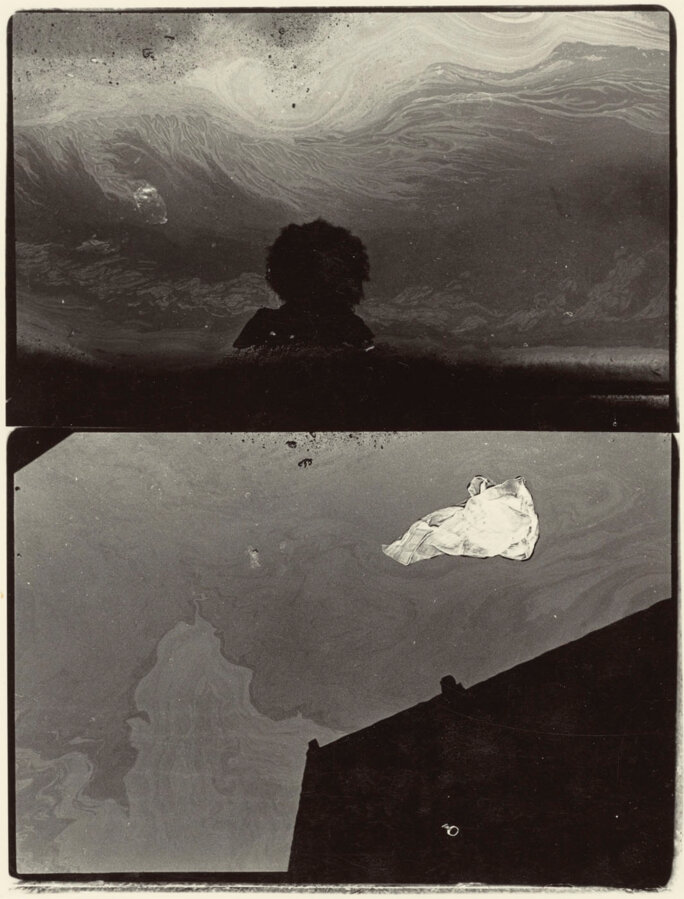

Chaque volume de « The Black Photographers Annual » met en lumière une pléiade de talents, parmi lesquels des noms aujourd’hui reconnus à l’instar de Roy DeCarava, Ming Smith, Anthony Barboza, Beuford Smith, et bien d’autres. Roy DeCarava est célèbre pour ses photographies de Harlem, capturant l’âme du quartier avec une sensibilité unique, jouant sur les ombres et les textures pour évoquer la résilience et la dignité de ses sujets. Ses images, souvent baignées d’une lumière douce et contrastée, refusent la spectacularisation au profit d’une vérité silencieuse et profonde. Quant à Ming Smith (née en 1950 à Detroit, Michigan, vit et travaille à New York), elle apporte une touche plus expérimentale et poétique. Ses photographies sont marquées par des silhouettes floues et des compositions oniriques, suspendues entre rêve et réalité. Elles offrent une vision introspective et lyrique de l’expérience noire. D’origine capverdienne, Anthony Barboza (né en 1944 à New Bedford, Massachussetts, vit et travaille à New York), présente une approche plus documentaire. Il capture des moments de la vie quotidienne et réalise des portraits intimes. Ces photographes, parmi d’autres, illustrent la richesse et la diversité des approches et des styles présents dans l’Annual, démontrant que la photographie noire ne se limite pas à un seul genre ou à une seule esthétique, mais qu’elle englobe une multitude de perspectives et de techniques.

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Les pages de « The Black Photographers Annual » sont ainsi remplies d’images qui explorent une large variété de thèmes, qu’il s’agisse de la vie urbaine, des luttes pour les droits civiques, de la spiritualité, la famille, l’identité, et bien plus encore. Si chaque photographe apporte sa propre vision, ils tissent ensemble un récit collectif qui célèbre la complexité et la beauté de la vie noire. Les photographies de James Van DerZee, par exemple, bien qu’antérieures à l’Annual, sont souvent citées pour leur documentation minutieuse de la Harlem Renaissance, capturant l’élégance et la fierté de la communauté. Des photographes comme Beuford Smith (1941-2025) continuent cette tradition au sein de l’Annual, documentant les rues de New York avec un regard attentif aux détails et aux atmosphères. D’autres, comme Carrie Mae Weems (née en 1953 à Portland, dans l’Oregon, vit et travaille entre Fort Greene, Brooklyn, et Syracuse, New York)[6], influencée par l’Annual, interrogent les constructions de l’identité noire à travers des mises en scène élaborées jouant avec les codes visuels pour déconstruire les stéréotypes. Cette diversité thématique et stylistique est l’une des forces de l’Annual, offrant un panorama riche et nuancé de la photographie noire.

Agrandissement : Illustration 13

Agrandissement : Illustration 14

L’impact de « The Black Photographers Annual » dépasse largement son époque. En offrant une plateforme aux photographes noirs, l’Annual a contribué à leur reconnaissance dans le monde de l’art et a inspiré de nombreuses générations d’artistes. Des figures comme Dawoud Bey (né en 1953 dans le Queens, New York, vit et travaille à New York) et Carrie Mae Weems ont cité l’Annual comme source d’inspiration majeure, témoignant de son influence durable. Par ailleurs, l’Annual a joué un rôle essentiel dans la préservation et la documentation du travail de ces photographes, garantissant que leurs contributions ne soient pas oubliées. Aujourd’hui, avec la numérisation des volumes et les expositions dédiées, comme celle du Virginia Museum of Fine Arts (VMFA)[7] à Richmond, en Virginie, l’Annual est redécouvert et célébré, soulignant son importance continue dans l’histoire de la photographie. Seul bémol, « The Black Photographers Annual » a-t-il pleinement atteint ses objectifs d’inclusivité et de représentation ? Dans les premiers volumes, par exemple, la présence de femmes photographes est limitée, reflétant sans doute les dynamiques de genre de l’époque. Bien que des figures comme Ming Smith et Mikki Ferrill soient présentes, elles restent très minoritaires par rapport à leurs homologues masculins. L’Annual a néanmoins ouvert la voie à une plus grande reconnaissance des photographes noirs, hommes et femmes, et a contribué à changer les perceptions dans le monde de l’art. Il demeure un jalon essentiel dans l’histoire de la photographie. En donnant voix et visibilité aux photographes noirs, il a non seulement enrichi le paysage artistique, mais a également servi de catalyseur pour un changement social et culturel. Il rappelle la puissance de l’image comme outil de narration, de résistance et d’affirmation.

Agrandissement : Illustration 15

[1] Toni Morrison, « Foreword », The Black Photographers Annual, 1973, Volume I, p. 5.

[2] Mouvement culturel afro-américain fondé par Amiri Baraka en 1965, qui a exercé une influence majeure sur l’esthétique des artistes afro-américains dans les années soixante, pour peu à peu décliner au milieu des années soixante-dix. Voir Hannah Foster, « Black Arts Movement (1965-1975) », BlackPast.org., 21 mars 2014, https://www.blackpast.org/african-american-history/black-arts-movement-1965-1975/

[3] Carla Williams, « The Black photographers annual », Aperture, été 2016, pp. 30-33.

[4] Ernest Cole, House of Bondage, New York, Random House, 1967, nouvelle édition, New York, Aperture, 2022.

[5] À l’exception notable des images de Roy DeCarava présentées dans l'exposition et la publication The Family of Man d’Edward Steichen en 1955.

[6] Guillaume Lasserre, « Carrie Mae Weems à la Fondation Luma », Zérodeux, été 2023, https://www.zerodeux.fr/reviews/carrie-mae-weems-a-la-fondation-luma/

[7] En 2017, quarante-cinq ans après la parution du premier volume de The Black Photographers Annual, les copies étaient difficiles à trouver. Les volumes 2, 3 et 4 devenaient particulièrement rares. Le Virginia Museum of Fine Arts (VMFA) de Richmond, dans l’État de Virginie, inaugura, en février 2017, la première des quatre expositions dédiées à chacun des volumes de The Black Photographers Annual, profitant de ce cadre pour faire numériser les quatre volumes qui sont désormais disponibles gratuitement sur internet.

Agrandissement : Illustration 16