Agrandissement : Illustration 1

Profitant de la possibilité de l'impressionnisme, le musée des beaux-arts de Caen aborde la représentation du travail et de ses révoltes par un regard élargi sur la période, allant de 1870 à 1914, de la chute de la Commune au début de la Première guerre mondiale. Une traversée picturale de la IIIè République qui se caractérise par l'émergence d’une France industrielle. C'est au moment où les modalités du travail se transforment considérablement au contact d’un premier capitalisme, que sa représentation quitte le pittoresque des scènes de genre pour devenir un sujet neuf, perçu par un regard moderne initié par les peintres de l’impressionnisme et leur continuité postimpressionniste mais aussi le réalisme, les deux courants ne s'opposant pas forcément. Dans ce temps entre deux guerres – de la guerre franco-prussienne à la Première guerre mondiale, qui fragilise la IIIè République, le parcours de l'exposition conduit vers l’usine. Il s’ouvre avec « Les fondeurs retirant le creusé du four » (1901) de Victor Marec, qui révèle la fascination de l’auteur pour le travail, notamment dans la grande industrie. Le tableau accuse une forme d’ambivalence qui interroge quant au commanditaire de l’œuvre. Les visages des deux fondeurs, grimaçants, aux contours incertains, témoignent de l’extrême chaleur qui émane du four. On sort du pittoresque du genre pour révéler la pénibilité des nouveaux métiers de l’industrie. Il y a ici une forme d’engagement du peintre.

Agrandissement : Illustration 2

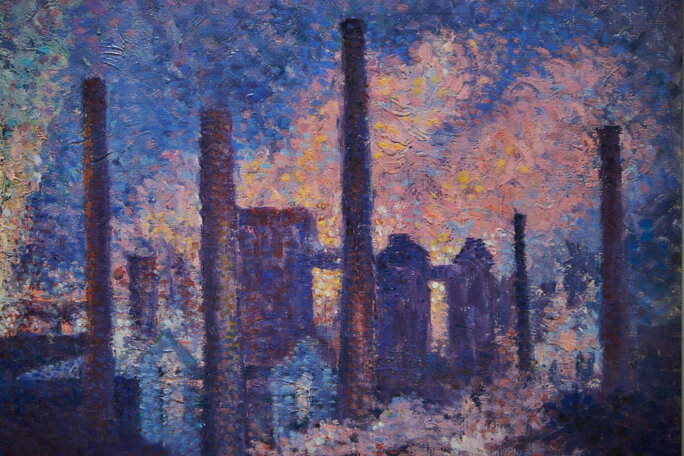

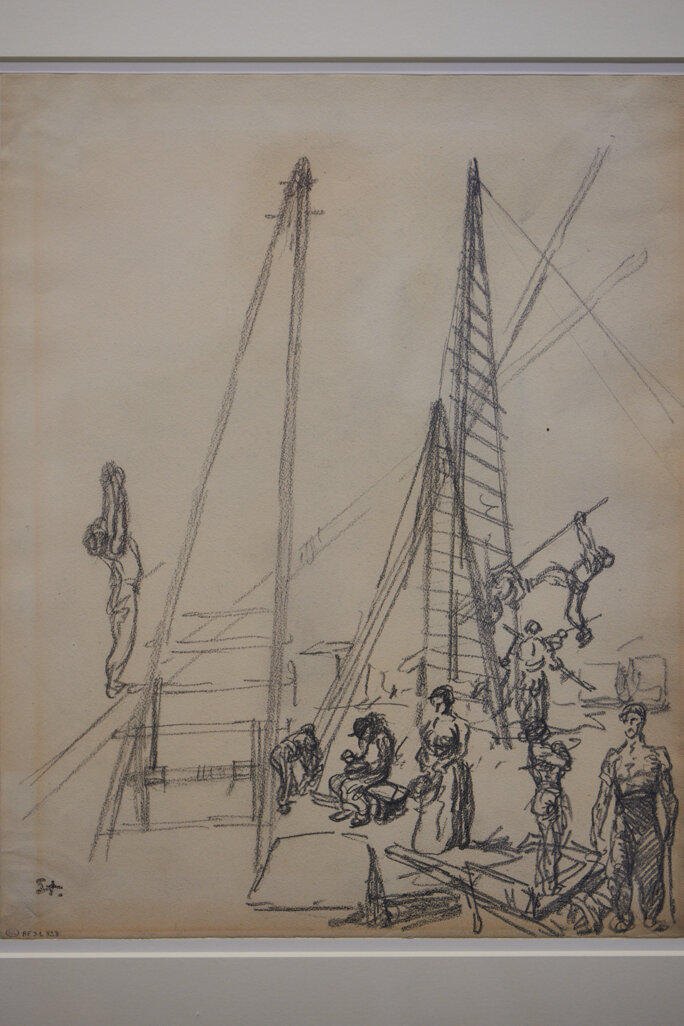

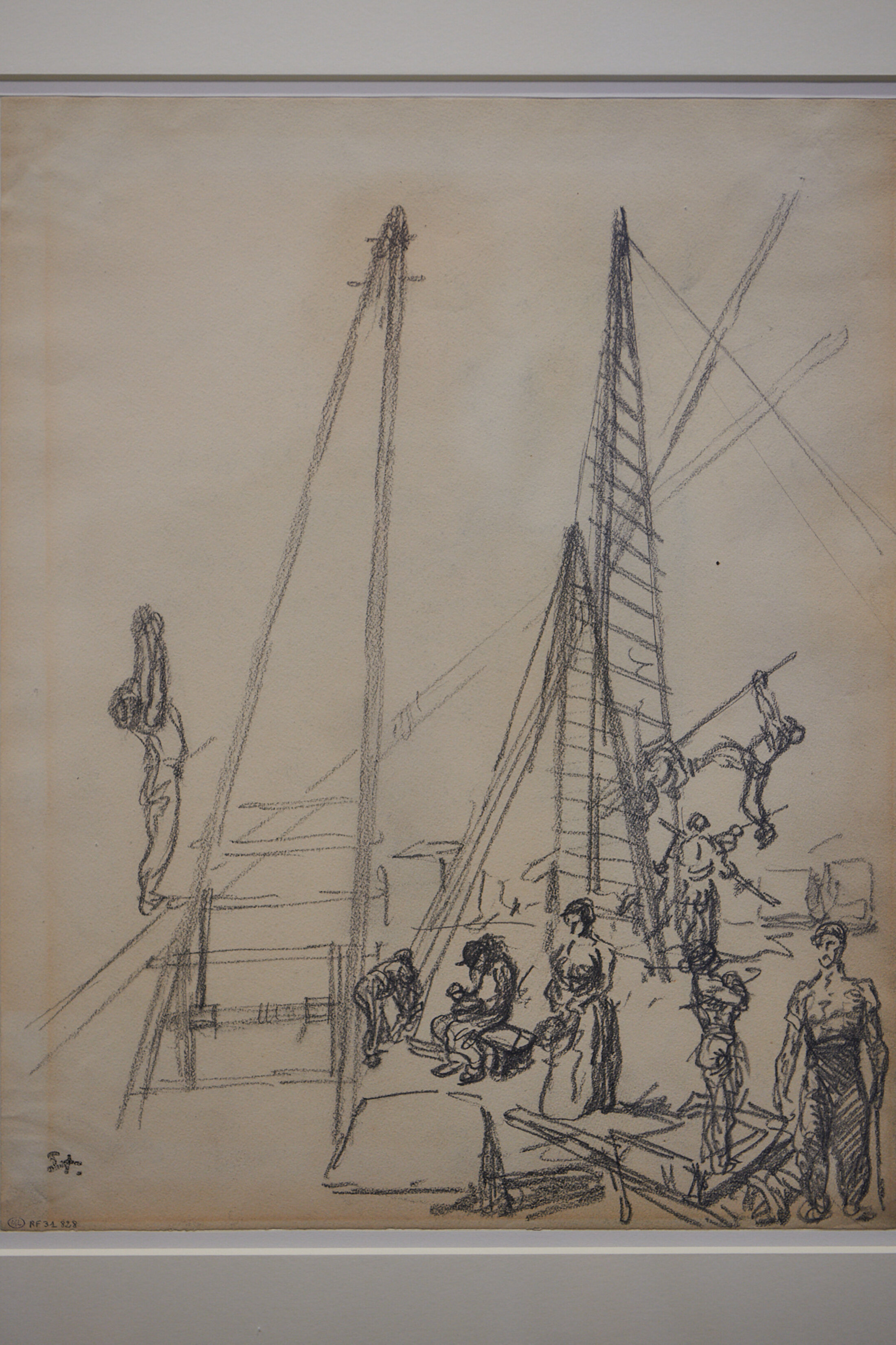

Le paysage industriel et la naissance des banlieues industrielles relèvent de l’anti-pittoresque amené par les impressionnistes, au premier rang desquels se trouve Claude Monet mais aussi Armand Guillaumin (1841 – 1927) dont la première œuvre connue est un dessin au crayon gras daté de 1865 et représentant les forges à Ivry, fondées en 1846. Il fera des forges le sujet central de plusieurs tableaux entre 1869 et 1873, parmi lesquels « Neige à Ivry » (1873) présenté dans l’exposition, premier ensemble explicitement dédié à un paysage industriel. Il pose un regard particulier sur les friches en composant des paysages à la fois naturels et artificiels, à la lisière des deux mondes. Les figures des promeneurs observateurs créent une certaine distanciation comme s’ils étaient sur la rive opposée à regarder la marche du monde, depuis l’extérieur. Le critique Joris-Karl Huysmans évoque « cette note poignante du spleen des paysages, des plaintives délices de nos banlieues[1] ». Selon lui, il reste à exprimer la « fièvre moderne que présente l’activité de l’industrie[2] ». Constantin Meunier découvre le borinage belge qu’il représente dans « Au pays noir » (1893). Il compose une œuvre engagée, anti-paysage, faite de saturations et sans échappatoire, une œuvre entre effroi et sidération. Maximilien Luce représente lui aussi le borinage belge. Dans « Aciéries à Charleroi »(1897), il transcrit parfaitement ce mouvement continu des hauts fourneaux qui ne s’arrêtent jamais, semblant répondre au souhait de Huysmans. Le tableau a l’ambition de la peinture d’histoire. « Les hauts fourneaux de Chasse » (1911), triptyque de Pierre Combet-Descombes, suit, de façon très cinématographique, la progression d’un incendie, donnant à voir la beauté toxique du changement irrévocable du paysage. Gaston Prunier (1863 - 1927), originaire du Havre et actif de 1890 à 1914, exécute une série de dessins réalistes. Il cristallise la question de l’anti paysage dans ses scènes de chantiers, d’usines, prises sur le motif qu’il retravaille ensuite dans l’atelier. Son travail renvoie au courant socialiste jaurésien. Il s’inscrit dans un univers presque monochrome que l’on retrouve chez nombre d’artistes renvoyant à cet univers sombre.

Agrandissement : Illustration 3

Le spectacle des ports, les mouvements des chantiers urbains

Agrandissement : Illustration 4

Les ports constituent un des lieux du capitalisme où sont célébrées les machines et le spectacle des hommes au travail, sujets d’inspiration des impressionnistes comme en témoignent deux toiles de Camille Pissarro (1830 – 1903) qui se rend à Rouen en 1883 pour observer l’activité des quais et des ponts, puis au Havre dix ans plus tard, à la veille de sa mort, où il dépeint l’avant-port dans lequel se mélangent promeneurs et travailleurs. Armand Guillaumin est sans doute le plus attentif à l’activité des quais parisiens, représentant plusieurs fois, dans ses peintures dépourvues de tout pittoresque, des cribleurs de sable qui semblent se substituer à lui. Face à leur crible faisant office de chevalet, ils sont autant de doubles possibles du peintre issu des classes populaires. Guillaumin s’intéresse à la construction du pont d’Arcole, aux travaux d’élargissement de la Seine. Des cartes postales illustrant le travail au temps de la Belle Epoque font figure de fil rouge tout au long de l’exposition dont le parcours est également ponctué de dates renvoyant à la réalité des combats, des luttes sociales liées aux conditions de travail.

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

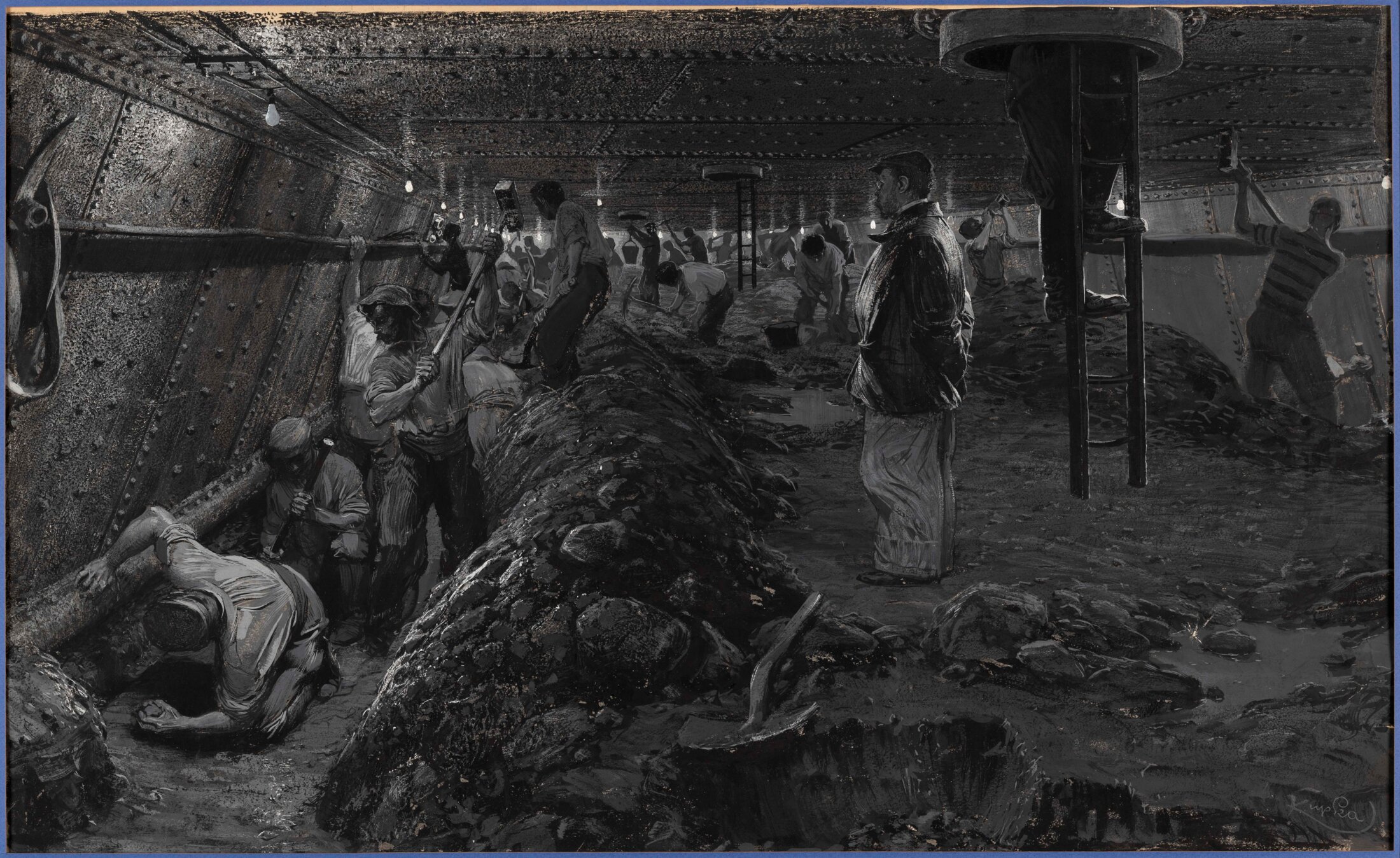

Les chantiers urbains sont une source d’inspiration qui ne tarit jamais, en particulier à Paris où les travaux sont permanents. Ils sont liés à l’extension des lignes ferroviaires à l’intérieur de la ville, ainsi qu’à la construction du métropolitain. Le chantier déploie les travailleurs comme au spectacle. Théophile-Alexandre Steinlen (1859 – 1923), peintre anarchiste, achève un travail d’observation des chantiers. Il a une fascination pour les échafaudages qu’il envisage comme des sculptures, dépeint la ville en mouvement. Frantisek Kupka (1871 – 1957) dépeint les chantiers titanesques du métropolitain. « Les mystère de la construction du métropolitain », grand dessin de 1905 à l’encre de chine et à la gouache, donne à voir les travaux de la ligne 4 lors de son passage sous la Seine, au plus près des ouvriers, creusant à l’intérieur d’une poche d’air. L’image se confond avec celle d’un sous-marin, donnant l’impression d’être chez Jules Verne. Malgré cette innovation extraordinaire, les ouvriers sont toujours contraints à la pioche. Ils représentent la force physique. Les dessins inédits de Gaston Prunier constituent la véritable découverte de l’exposition. Ils proviennent du fond d’atelier de l’artiste récemment retrouvé dans un carton. « Si le travail de Gaston Prunier retient l’attention aujourd’hui, c’est bien pour la singularité du regard qu’il porte sur la ville en 1900[3] ». Chez Maximilien Luce, l’énergie collective dégagée par les bâtisseurs est traduite par la couleur. Il renverse le chantier qui illustre ici le monde de demain en construction. Le chantier occupe le devant de la scène. Luce part de l’éphémère, des éléments de chantier pour en dépeindre la réalité technique mais aussi sociale à travers les communautés ouvrières. Maximilien Luce est un peintre engagé.

Agrandissement : Illustration 7

L’industrie à domicile, la femme à l'usine

Le ballet des travailleurs rythme les entrées et sorties d’usines plusieurs fois par jour. Il permet de saisir la condition extrêmement difficile des ouvriers au tournant du siècle comme le montre « Au pays de la mine » (1901) de Jules Adler (1865 – 1952) ou encore la « fin de journée au Havre » (1901) de Raoul Dufy (1877 – 1953). L’irruption du peuple dans l’espace public est manifeste dans les dessins de Théophile-Alexandre Steinlen, de « Sortie d’usine » (vers 1895 – 1900) à « Ouvriers sortant de l’usine » (1903). Les trois versions du film des frères Lumières montrant « la sortie de l’usine Lumière à Lyon » (1895) fait figure de propagande patronale. Dans l’une des versions, les ouvriers sont obligés de revenir un dimanche après la messe ce qui explique leurs tenues endimanchées, pour rejouer la sortie de l’usine. De nombreuses cartes postales viennent illustrer ces sorties d’usine.

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

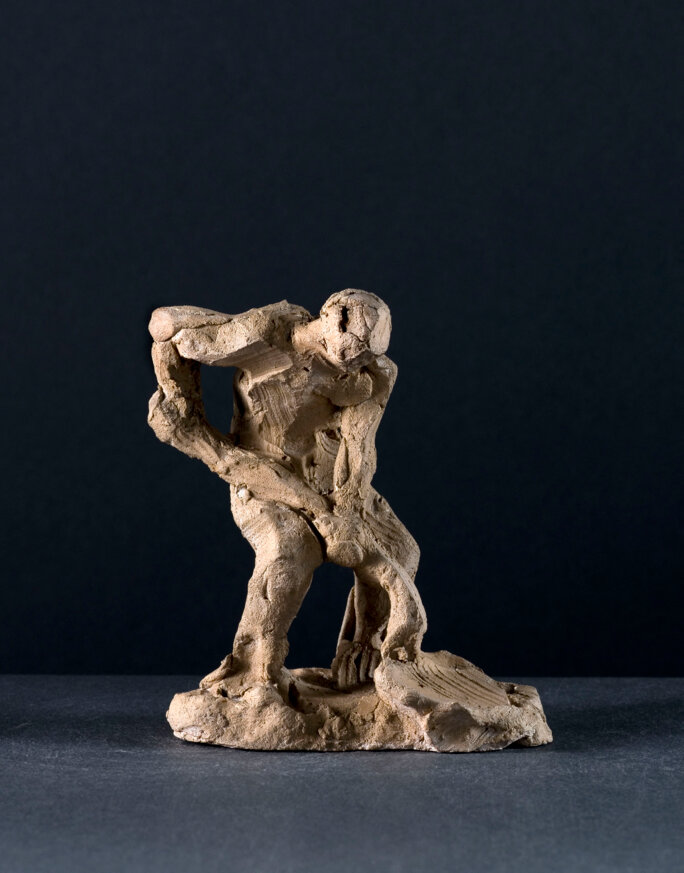

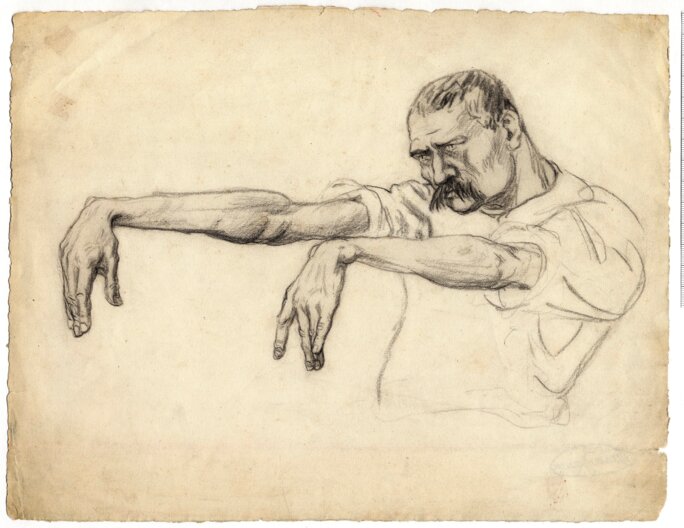

Le travail industriel trouve un équivalent dans l’économie domestique, voire familiale, dans une France qui n’est pas encore pleinement industrielle. Cette activité familiale ne se substitue pas à la grande industrie mais la nourrit. La production textile en particulier met en branle tout une économie familiale, à l’image du tisserand ou de la repasseuse, motifs récurrents dans la peinture. Le métier prend alors une bonne partie de l’espace, qui est à la fois lieu de travail et d’habitation. Les blanchisseuses sont exclusivement des femmes. Le métier est souvent la dernière extraction avant la prostitution. Edgar Degas (1834 – 1917) exécute pas moins de vingt neuf tableaux sur ce thème. En 1872, lors de son voyage en Louisiane, le peintre écrit à son ami James Tissot, lui confiant que ce qui lui manque le plus ce sont les blanchisseuses. Marie Petiet (1854 – 1893), peintre décédée avant quarante ans, met en scène le grand tableau des « repasseuses » en 1882. Dans celui-ci, il est question de la formation des jeunes filles. La disposition des protagonistes peut faire songer à celle de la Cène. Le changement radical de l’époque voit le travail des femmes et des enfants se tenir en dehors du foyer. A ce titre, « Filature du Nord, scène de triage de la laine » (1913) de Ferdinand Joseph Gueldry (1858 – 1945) est un des rares témoignages de l’incursion des femmes dans l’industrie, en plus d’être une des représentations uniques d’une manufacture textile. Le tableau est exécuté après la grande grève de 1912 à Roubaix où les hommes étaient peu enclins à céder leurs postes à des femmes, payées quarante pour cent de moins. Les éléments d’étude que Jules Dalou (1838 – 1902) confectionne pour un projet de monument aux ouvriers, glorifient la figure du travailleur. « Nous sommes unanimes à vouloir que l'on célèbre (...) ce qu'on est convenu d'appeler les travailleurs, unanimes à penser que la vie sociale actuelle ne leur fait point la part qui leur est due, unanimes à croire que ce doit être le souci d'une République, de donner au travail, en dehors d'irréalisables utopies, la place légitime qui lui revient, unanimes enfin à vouloir que le sort des ouvriers soit amélioré au plus tôt [4]» affirmait-il. Six d’entre eux sont présentés dans l’exposition. Ils donnent à voir une prise en compte très naturaliste. A l’opposé, la « visite à l’usine après une soirée chez le directeur » (1901) de Ernest-Georges Bergès (1870 – 1935) illustre une mise en scène du paternalisme. La bourgeoisie va au spectacle, celui des machines de feu. Les hommes sont ici réduits à des silhouettes. Le peintre occupe une position en retrait.

Agrandissement : Illustration 10

Suspendre le travail : révoltes et luttes ouvrières

Agrandissement : Illustration 11

Un ensemble de dessins réalisés pour des revues militantes telles « l’assiette au beurre » représentent des corps déformés, fatigués, dénoncent les accidents du travail, appellent à manifester et au débrayage. Les représentations des luttes témoignent d’une conscience artistique et politique. On assiste à la constitution des caisses de grève. La fin du XIXème siècle voit éclater entre mille et mille cinq cents grèves. La répression de ces mouvements est très violente comme en atteste l’affiche sanglante sur Villeneuve-Saint-Georges exécutée par le dessinateur Jules Grandjouan (1875 – 1968). Dans « le dernier Salut », deux ouvriers de Théophile-Alexandre Steinlen se tiennent en haut d’un échafaudage. Depuis une position dominante sur la ville, ils regardent passer un convoi funéraire. A l’opposé, « La grève à Saint-Ouen » (1908) de Paul Louis Delance (1848 – 1924) donne à voir une véritable mystique de la grève. Pour reprendre les mots du journaliste, romancier et historien de l’art Gustave Geffroy (1855 – 1926), les manifestations révèlent le « bouillonnement, la fermentation d’un monde en travail, en décomposition, en stupeur et en fureur[5] ». Elles marquent la naissance d’un regard social. A travers la représentation du travail et de ses luttes se raconte en images l’histoire de la IIIè République, celle d’une France industrielle émergeante, des « villes ardentes » qui ont inscrit les peintres de la modernité dans le bruissement du monde.

Agrandissement : Illustration 12

[1] Joris-Karl Huysmans, L’art moderne, Paris, G. Charpentier, 1883.

[2] Ibid.

[3] Nicolas Eprendre, « Gaston Prunier, paysages urbains et industriels », in Les villes ardentes. Art, travail, révolte. 1870 – 1914, catalogue de l’exposition éponyme présentée au musée des beaux-arts de Caen, du 11 juillet au 22 novembre 2020, Editions Snoeck, Gand, pp. 107-125.

[4] Jules Dalou, La Paix, 13 avril 1898.

[5] Gustave Geffroy, Images du jour et de la nuit, Paris, Bernard Grasset Editeur, 1924.

Agrandissement : Illustration 13

"Les villes ardentes. Art, travail, révolte. 1870 - 1914" - Commissariat d'Emmanuelle Delapierre, conservatrice directrice du musée des Beaux-Arts de Caen et Bernard Tillier, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Paris I Panthéon Sorbonne - Jusqu'au 22 novembre 2020.

Du mardi au vendredi, de 9h30 à 13h30 et de 13h 30 à 18h - De 11h à 18h week-end et jours fériés.

Musée des Beaux-arts de Caen

Le Château

14 000 CAEN