Agrandissement : Illustration 1

« Parfois, nous ne choisissons pas, nous sommes choisis[1] ». La pratique sociale de l’art de Paulo Nazareth est guidée par un désir instinctif de rébellion. L’artiste brésilien afro-descendant construit une œuvre ancrée dans l’activisme, dont la nature performative se veut aussi durable. À Bruxelles, le WIELS revient sur vingt ans de création dans une rétrospective qui rassemble quatre-vingt œuvres, permettant aux visiteurs de prendre conscience de l’ampleur et de l’ambition de son travail. Intitulée « Patois/Patuá », l’exposition reflète les préoccupations de l’artiste, qui explore l’interaction entre la mémoire, la langue et le rituel au sein de communautés pénétrés par les mouvements afro-brésiliens, indigènes et anticoloniaux. Toute son œuvre s’apparente à un long voyage intérieur pour comprendre la nature oppressive et exploitatrice de l’histoire coloniale.

Paulo Nazareth est né en 1977 à Borun Nak (Governador Valadares), territoire indigène de la vallée du Rio Doce, dans l’est de l’état du Minas Gerais, au Brésil. Il étudie la linguistique à l'Université fédérale de Minas Gerais d’où il est diplômé. Sa démarche artistique, qui s’appuie sur une pratique relationnelle, mobilise de nouvelles formes de relation entre l’individu et le territoire. Il développe ce qu’il nomme un « Arte de Preceito » (art du précepte) qui se traduit par un compromis constant entre son corps, sa présence et les territoires qu’il traverse pieds nus ou avec des sandales, ou encore de très fines chaussures qu’il confectionne lui-même, pour mieux révéler, dans ce contact direct avec le sol, comment les cartographies coloniales et le racisme systémique façonnent nos paysages contemporains. Son art du précepte se fonde ainsi sur le déplacement radical — en particulier la traversée de frontières à pied. Ces voyages, qui commencent à Palmital dans le Minas Gerais, au Brésil, où il vit et travaille, sont à la base de sa création artistique. Depuis deux décennies, il traverse méthodiquement l’Amérique et le continent africain. Et s’il ne s’est pas rendu physiquement à Bruxelles pour le vernissage de son exposition personnelle, c’est qu’il s’est engagé à visiter l’ensemble des pays africains avant de se rendre sur le vieux continent. Ce refus de l’Europe est un acte de résistance puisqu’il reflète sa critique des histoires coloniales et du gigantesque déséquilibre de la dynamique Nord-Sud.

Agrandissement : Illustration 2

« Je suis mon peuple »

Paulo Nazareth s’intéresse à la langue et aux objets en tant qu’instruments de résilience, particulièrement pour celles et ceux dont l’existence est façonnée par l’héritage colonial et les mouvements migratoires. De manière délibérée et lente, il parcourt les territoires, transformant le déplacement en narration par la collecte, au fil de sa marche, d’objets et d’histoires en cultivant des relations avec les personnes qu'il rencontre. En faisant du mouvement un acte de résistance, il amplifie dans son œuvre les voix de communautés silenciées. L’exposition bruxelloise interroge jusque dans son titre deux symboles de survie et de résilience : d’une part, les patois, ces langues vernaculaires non standardisées qui ont survécu à la normalisation coloniale, et qui sont parlées par les communautés marginalisées, d’autre part, les patuà[2], amulettes afro-brésiliennes fabriquées à la main, qui renvoient à la protection et la mémoire, talismans apportés au Brésil par des personnes musulmanes issues de l’Afrique de l’Ouest et réduites en esclavage, contenant des charmes en arabe, syncrétisme de pratiques islamiques, africaines et catholiques. Chacune des œuvres de Nazareth peut être comprise comme un patuà, soit autant d’images et d’objets incarnant la mémoire et la résistance. L’artiste démontre par là même que les objets culturels peuvent aussi être des outils primordiaux de protection de l’identité.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Cette résistance est inscrite dans l’identité même de l’artiste : « Je suis Pablo. Je m'appelle Paulo Nazareth. Nazareth vient de la mère de ma mère, Nazareth Cassiano de Jesus[3] » affirme-t-il pour mieux revendiquer une filiation marquée par la violence systémique. Sa grand-mère, femme Borun, fut en effet enfermée à partir de 1944 dans l’hôpital Colônia de Barbacena (1903-1980), hôpital psychiatrique dans l’état du Minas Gerais surnommé le « cimetière des vivants ». Selon des estimations officielles, plus de soixante mille personnes y sont mortes à la suite d’erreurs médicales et de tortures. Nazareth Cassiano de Jesus était l’une d’entre elles. « Être Nazareth est mon travail. J'ai commencé à porter cette ancêtre. Ma grand-mère est devenue une sorte de carranca[4], comme celle qui protège les navigateurs dans les eaux brésiliennes. Cet Egun[5] qui me protège et marche avec moi… ». En revendiquant le nom de sa grand-mère, il la rend vivante, comble son absence. Le travail de Paulo Nazareth incarne, à l’image des noms mal prononcés, modifiés ou effacés, à la fois marqueurs d’exclusion et portails de la mémoire ancestrale, la dynamique complexe de l’immigration, de l’assimilation et de la résistance. En portant le nom de sa grand-mère, Pablo Nazareth dépasse l’idée du conteur pour devenir une archive vivante, faisant de son identité le réceptacle d’histoires effacées qui resurgissent pour se confronter à leurs manifestations contemporaines.

Agrandissement : Illustration 5

Une histoire collective de déplacement et de survie

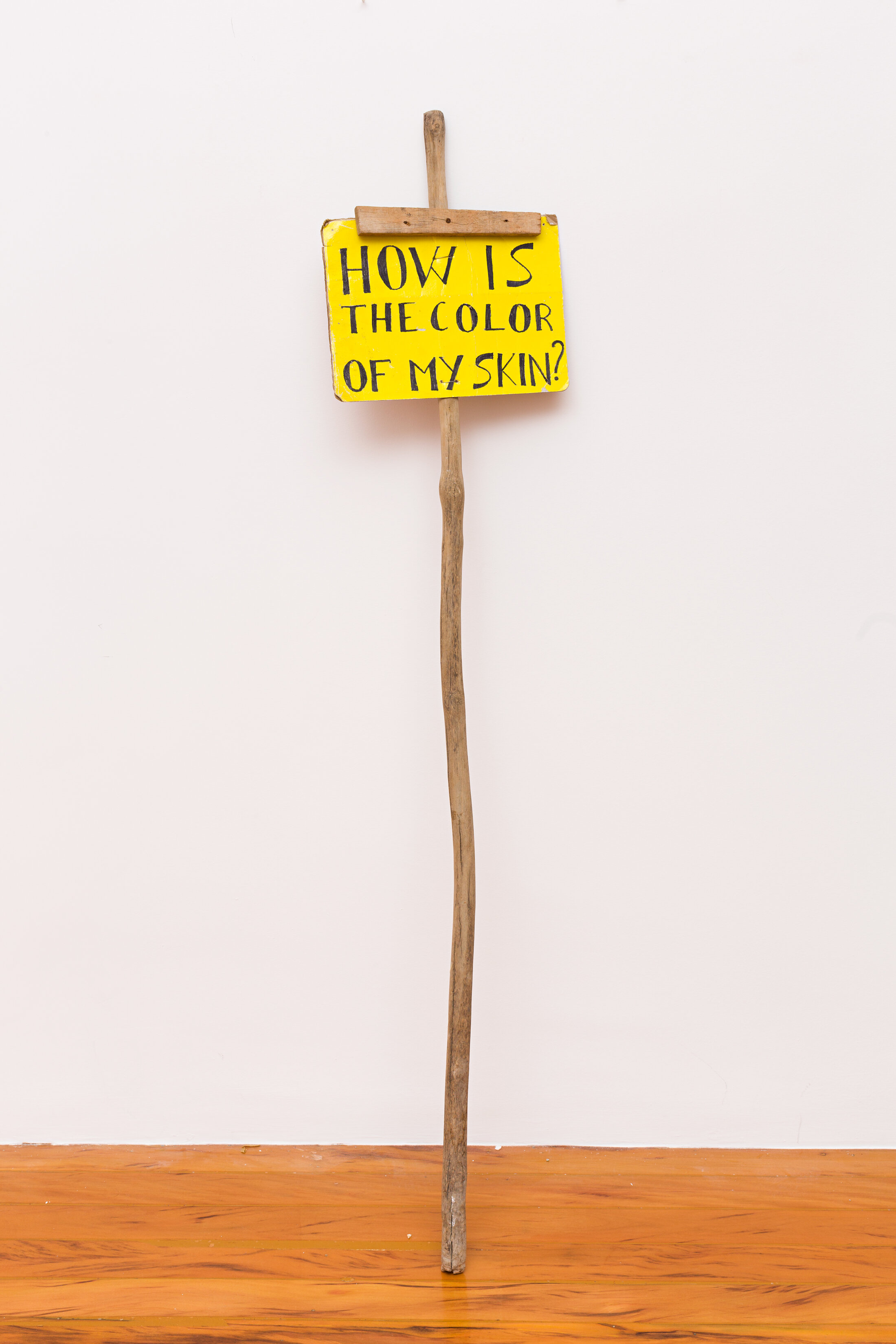

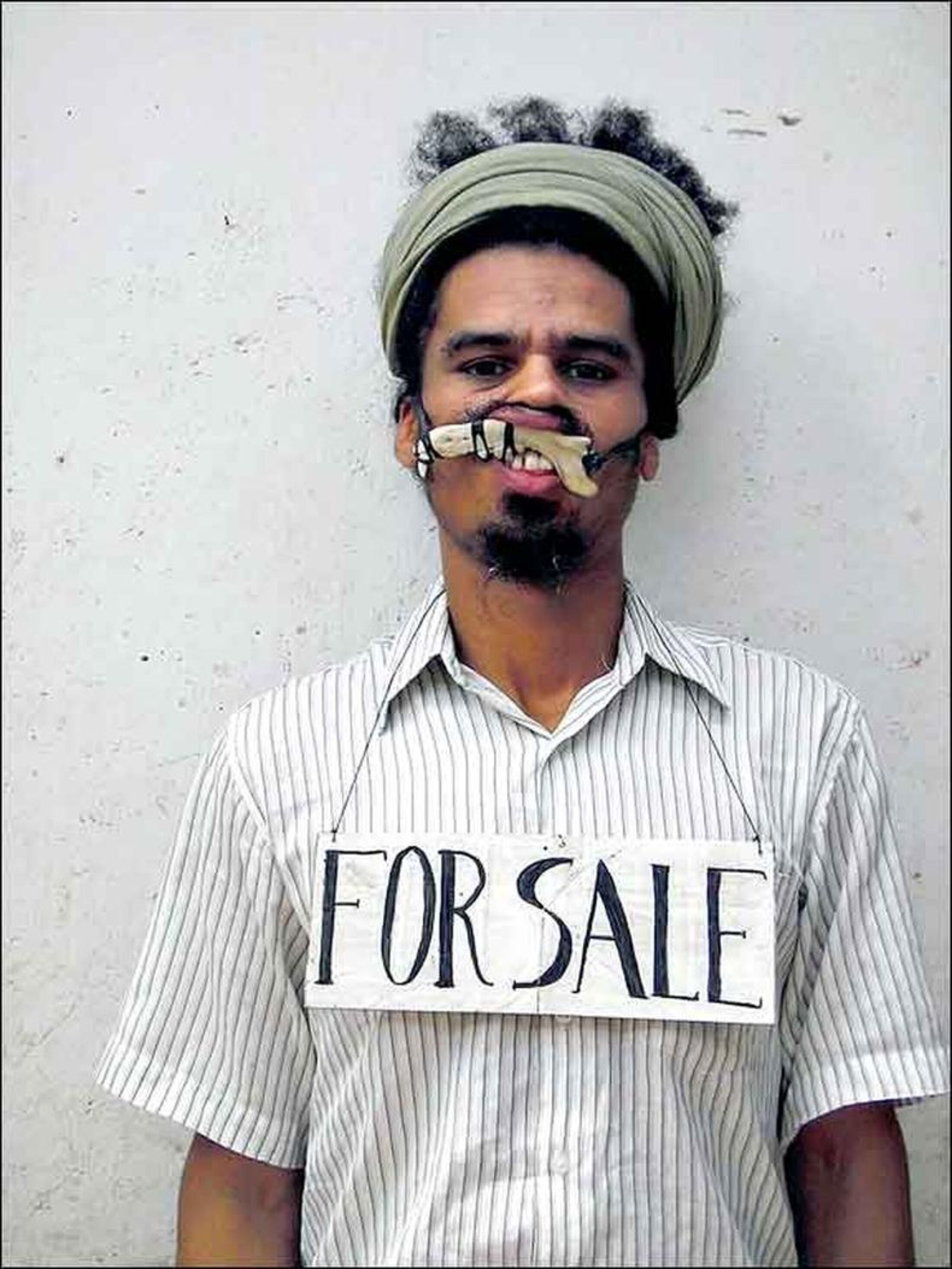

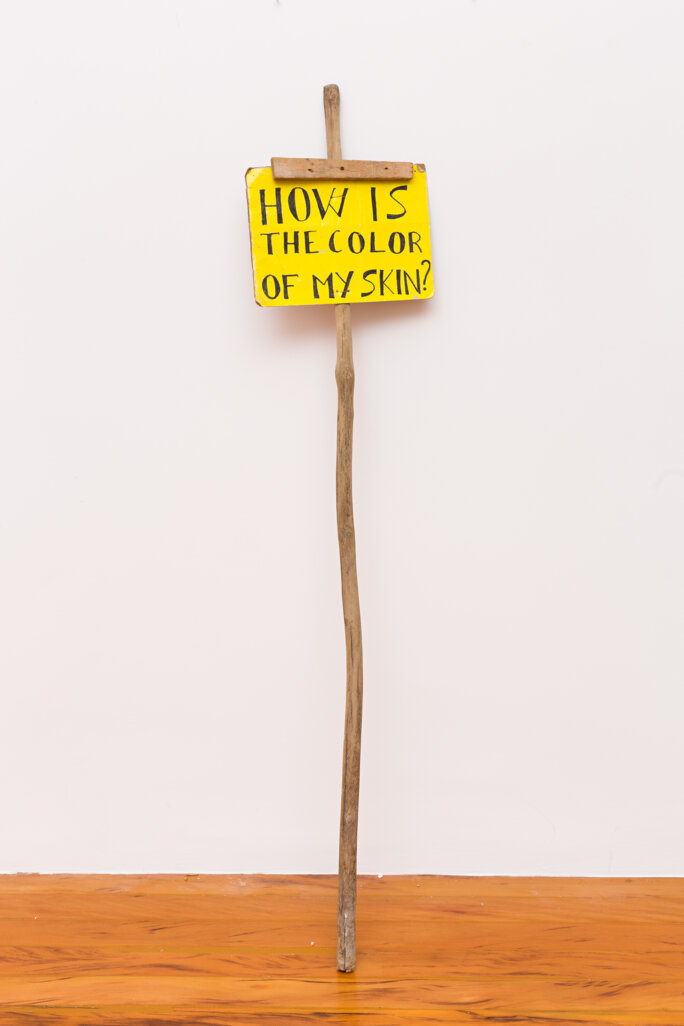

Ce concept d’archive vivante s’exprime pleinement dans la « CAM (The immigration cooperative) », projet qui ouvre le parcours de l’exposition belge, et qui part à la rencontre de travailleurs immigrés africains aux prises avec le système d’immigration opaque de Bruxelles, et dont les histoires sont tissées dans l’œuvre à travers leurs expériences. Les boites d’archives et les dossiers quittent alors leur fonction bureaucratique pour devenir des réserves de luttes partagées. Tout à la fois installation, performance et projet en cours, cette archive grandit avec le temps. Ces récits personnels de migration s’incarnent collectivement dans l’immense structure métallique qui occupe la première salle de l’exposition, renvoyant aux chantiers de construction, aux camps de migrants, figure à la fois de division et d’abri précaires. Sur ces fausses grilles caddies sont disposées plusieurs œuvres qui font de la structure un espace de résistance. Parmi celles-ci, des clichés extraits de la série photographique « Para Venda » (2011) forment une critique virulente du regard colonial. Ils mettent en scène l’artiste en « homme exotique », qu’il se présente de face la mâchoire inférieure d’un petit animal fixée sur sa bouche, ou de profil la tête enfouie dans le crane d’un animal, à chaque fois affublé d’un bout de carton sur lequel est écrit : « À vendre », dans une langue différente sur chaque cliché, renvoyant aux histoires complexes de commerce et de colonisation. En utilisant le vocabulaire marchand, l’artiste dénonce la déshumanisation des corps indigènes et noirs tels qu’ils ont été vus et vendus pendant plusieurs siècles. Ce corpus fait également référence aux zoos humains[6]. Symboles oubliés de l'époque coloniale, totalement refoulés de notre mémoire collective, ils sont présentés dans les métropoles occidentales, du XIXème siècle[7]jusqu’à la Seconde Guerre mondiale[8], comme des expositions d'ethnographie coloniale ou des villages indigènes. En rendant l’exotisme de son identité exclusivement transactionnel, Paulo Nazareth subvertit le récit attendu pour en faire un outil de résistance.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

À proximité, le travail brodé « Palmares/ Wakanda » (2023) relie, par-delà le temps et l’espace, deux utopies noires. Le Quilombo dos Palmares fut le plus organisé et le plus durable des territoires autonomes d’esclaves marrons – ou quilombos en portugais –, du Brésil. Pendant près d’un siècle, de 1605 à 1694, il réussit à tenir en échec les expéditions militaires hollandaises et portugaises, demeurant la révolte d'esclaves la plus longue de l’histoire. L’artiste le rapproche du royaume de Wakanda, pays fictif d’Afrique dans la bande dessinée Black Panther de Marvel, qui figure une société épargnée par le colonialisme, entrelaçant la résistance historique avec les rêves contemporains de liberté.

Agrandissement : Illustration 8

La deuxième salle est entièrement occupée par l’installation immersive, « Banderas Rotas » (Drapeaux brisés, 2014), composée de dizaines d’écrans vidéo montés sur des échafaudages, qui donnent à voir des drapeaux en décomposition, métaphore de la fragilité croissante des États-nations. Les cinquante-quatre drapeaux des états du continent africain rappellent l’artificialité des frontières coloniales tout en faisant le constat de la persistance de leur pouvoir, continuant à contribuer à la prospérité de l’Europe et, plus largement, de l’Occident. À l’étage, face à une fenêtre panoramique donnant sur Bruxelles, est projeté le film « Ol Ori Buruku » (2015) qui met en scène un immigré nigérian se tenant au sommet de l’Edificio Itália de São Paulo, observe la silhouette de la ville en proférant des insultes en yoruba. Le film évoque la violence de l’adaptation forcée. La préservation de la langue devient ici un acte de résistance. La présentation superpose Bruxelles à São Paulo pour mieux rappeler que cette violence est partout.

Agrandissement : Illustration 9

En s’appuyant sur l’identité complexe du Brésil, et plus précisément de l’État du sud-est du Minas Gerais, à la fois marqué par les héritages du colonialisme et de l’esclavage, ainsi que par l’exploitation permanente de peuples racisés et l’appropriation de leurs terres, Paulo Nazareth cherche à déjouer les stéréotypes sur l’identité nationale, l’histoire culturelle et la valeur humaine. S’il n’a pas de média de prédilection, son moyen d’expression le plus puissant se trouve dans les relations qu’il établie avec les personnes rencontrées sur la route, plus particulièrement avec celles invisibilisées en raison de leur statut légal ou celles réprimées par les autorités gouvernementales. Artiste voyageur, il construit une œuvre sensibilisant aux questions de l’immigration, de la racialisation, de la mondialisation, du colonialisme et de leurs effets sur la production et la consommation d’art dans son pays natal, le Brésil, et dans le Sud global. Paulo, Nazareth s’impose comme une voix majeure dans l’art contemporain abordant le colonialisme et ses héritages.

Agrandissement : Illustration 10

[1] Cité dans Nicole Martinez, « Paulo Nazareth at the ICA Miami. Dismantling colonial power », C & América latina Magazine, 8 juillet 2019, http://amlatina.contemporaryand.com/editorial/paulo-nazareth-ica-miami/

[2] Elle est utilisée par les personnes liées au candomblé, faite d'un petit morceau de tissu dans la couleur correspondant à l'orixá, sur lequel son nom est brodé et une certaine préparation d'herbes et d'autres substances attribuées à chaque orixá. La personne utilise le patuá spécifique à son orixá qu’il place dans la poche de son vêtement, à l'intérieur d’un portefeuille ou de sacs à main pour obtenir la protection et la chance de son orixá.

[3] Citation reproduite dans le livret de l’exposition Paulo Nazareth. Patois/ Patuà, WIELS, Bruxelles, du 1er février au 27 avril 2025.

[4] Sorte de figure de proue typique du Brésil, ornant des embarcations du rio São Francisco.

[5] Terme yoruba signifiant ancêtre.

[6] Voir à ce propos Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Boetsch, Éric Deroo, Sandrine Lemaire, dirs, Zoos humains. De la Vénus hottentote aux reality shows, Paris, Éd. La Découverte, coll. Texte à l’appui/Histoire contemporaine, 2002, 477 p.

[7] Le concept des zoos humains, dont l'objectif est de mettre en scène des « populations exotiques », apparaît en Europe dans les années 1870.

[8] En France, il y a encore un cas documenté à la fin du XXème siècle, Julien Coquelle-Roëhm et Nina Soyez, « Retour au « village de Bamboula » : en 1994, un «zoo humain» à prétention touristique », Mediapart, 9 mi 2021, https://www.mediapart.fr/journal/france/090521/retour-au-village-de-bamboula-en-1994-un-zoo-humain-pretention-touristique

Agrandissement : Illustration 11

« PAULO NAZARETH. PATOIS / PATUÁ » - Commissariat : Fernanda Brenner, directrice et fondatrice de Pivô à São Paulo et à Salvador, et conseillère en art latino-américain pour la Kadist Art Foundation.

Jusqu'au 27 avril 2025.

Du mardi au dimanche, de 11h à 18h, nocturne chaque 1er mercredi du mois jusqu'à 21h.

WIELS

Avenue Van Volxem 354

B- 1190 Bruxelles

Agrandissement : Illustration 12