« Et pendant que les vieux retournaient leurs sillons, nous on était encore à marcher partout, et marcher encore dans le reste du brouillard qui vous colle la peau contre le froid du ciel que même les chevaux n’en veulent plus ».

Agrandissement : Illustration 1

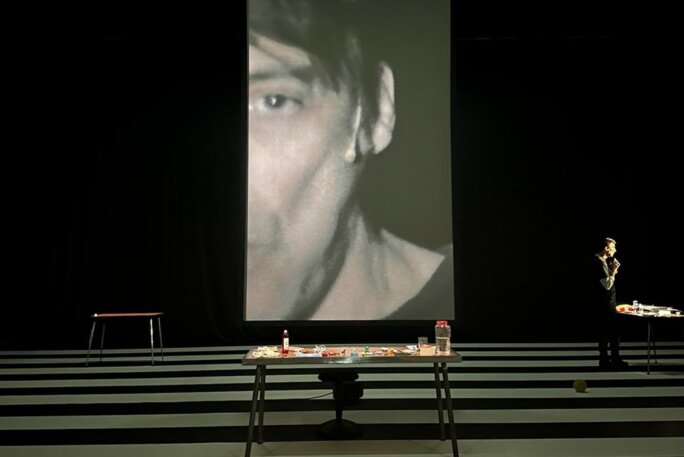

La salle ne s’est pas encore remplie de ses spectateurs qu’il est déjà là, sur scène, faisant les cent pas tout en laissant échapper ses pensées dans un monologue mental dont on ne comprend que des bribes. Il marche de long en large, de jardin à cour et de cour à jardin, du buffet à la table sur laquelle sont disposés une plancha et une assiette pleine de morceaux de viande qu’il finit de découper avant de les faire cuire. Un grand écran vertical occupe le centre de la scène, juste derrière une chaise et une table sur laquelle sont disposés divers objets que l’on imagine issus de son histoire. C’est de cet endroit qu’il racontera sa jeunesse à La Fourrière, village « de nulle part et partout » où l’on vit retiré au milieu des bêtes, pas loin de la misère, là où les chairs s’exposent et les âmes se désossent. Tout commence par le récit de la lapidation du chien de la « grosse conne de voisine », difficilement soutenable, d’autant qu’il semble répondre à la loi du Talion. Œil pour œil. Ici, on donne les coups avant de les recevoir. On tente tant bien que mal d’éviter ceux des parents.

Agrandissement : Illustration 2

Sorte de guerre des boutons transposée dans un milieu rural entre pauvreté et cruauté, « L’été des charognes» fait l’effet d’une déflagration. En s’emparant du premier roman[1] de Simon Johannin, Hubert Colas signe une adaptation théâtrale à la puissance tellurique, où la langue, à la fois poétique et charnelle, se fait matière vive. Portée par l’interprétation incandescente de Thierry Raynaud, la pièce immerge les spectateurs dans une ruralité âpre, un monde de l’enfance gangrené par la violence, l’ennui et une sauvagerie quasi mythologique. D’emblée, le public est happé par une langue qui lacère, une écriture à l’os, qui mêle la précision naturaliste à une poésie rugueuse, presque animale. Dans ce village fictif de La Fourrière, les enfants désœuvrés tuent des bêtes pour tromper l’ennui, tandis que les adultes s’abîment dans l’alcool et la misère. L’existence semble ici dictée par une pulsion brute de survie. Fidèle à son esthétique dépouillée et radicale, Hubert Colas choisit une scénographie d’une sobriété monacale : une table en bois brut, un écran où défilent des images abstraites de Sébastien Pont, une lumière crue et clinique signée Nils Doucet. Cet ascétisme est tout sauf une coquetterie minimaliste. Il sert un dessein précis, celui de faire de la parole le cœur battant du spectacle. L’espace épuré devient un miroir du vide existentiel des personnages, tout en offrant à la langue de Johannin un écrin où elle peut taper, mordre ou bien caresser.

Thierry Raynaud, seul en scène, offre au protagoniste une présence presque chamanique. Sa voix, tour à tour rauque, fragile, rageuse, donne au texte une physicalité saisissante. Il raconte ce que c’est de grandir dans un monde sans tendresse quand on est un enfant, quand on est un adolescent qui découvre l’amour et la perte au milieu du chaos, rendant le texte organique, comme si les mots jaillissaient de ses entrailles. Le massacre d’un chien, la chaleur poisseuse de l’été ou l’étreinte maladroite d’un premier amour, en décrivant les évènements qui ont forgé son personnage, le comédien parvient à rendre l’horreur supportable, la douleur humaine, portant le texte au-delà de la simple performance. La force de cette adaptation réside dans sa capacité à transcender le sordide pour toucher à l’universel. À travers le regard d’un enfant, Simon Johannin brosse le portrait d’une France rurale oubliée, celle des marges, des territoires relégués où la violence est un langage, où l’amitié et l’amour sont des refuges précaires. Hubert Colas ne cherche ni à juger ni à esthétiser cette réalité. Il la donne à voir dans toute sa complexité, avec ses contradictions, sa laideur et sa beauté. Qu’elles esquissent les contours d’un champ desséché, d’une flaque de sang, ou d’une ombre fugitive, les images vidéo de Pierre Nouvel, discrètes mais évocatrices, sont autant de paysages intérieurs qui viennent prolonger le récit, alors que la création sonore de Frédéric Viénot, faite de lourds silences, de bourdonnements sourds et de ruptures abruptes, agit comme un pouls, une respiration qui accompagne les spectateurs dans cette descente aux enfers.

Agrandissement : Illustration 3

Évitant tout manichéisme, Hubert Colas ne fait pas des habitants de La Fourrière des victimes ou des bourreaux mais des êtres pris dans un étau à la fois social, économique et existentiel, sans pour autant que le spectacle soit plombant. Il y a, dans cette fresque, une vitalité farouche, une énergie qui résiste à l’écrasement. Les moments de grâce que sont l’amitié entre le narrateur et Jonas, les éclats de rire au bord d’une rivière, ou encore les premiers émois amoureux, offrent une respiration, un souffle, une lumière dans la nuit. Même au cœur de la désolation, l’humain persiste, fragile mais tenace.

S’il fallait pointer une limite, elle tiendrait peut-être à l’exigence que cette proposition impose au public. La densité du texte, sa crudité, conjuguées à la rigueur de la mise en scène, peuvent en effet déstabiliser les tenants d’un théâtre plus immédiatement accessible ou consolateur, qui se sentiraient submergés par l’intensité de cette langue, par la violence des images qu’elle convoque. C’est précisément là que réside la force d’Hubert Colas, dans le fait qu’il ne flatte pas mais confronte. Cette radicalité fait de la pièce une expérience à la fois dérangeante et envoûtante. Ce n’est pas un spectacle que l’on consomme. C’est une épreuve, au sens le plus noble du terme : une traversée qui laisse des traces.

« L’été des charognes » secoue, dérange et hante longtemps après sa représentation. Le spectacle peut être lu comme une méditation sur une société qui abandonne ses périphéries, délaisse ses marges. La Fourrière n’est pas qu’un lieu géographique mais une métaphore des zones d’exclusion, des territoires où la survie impose ses propres codes, où la brutalité devient une réponse à l’absence d’horizon. En ce sens, il apparait comme un miroir tendu vers notre époque : il parle de la violence, de l’abandon, mais aussi de la résilience, de la beauté qui surgit là où on ne l’attend pas. Hubert Colas signe une œuvre d’une grande cohérence, où chaque élément – texte, jeu, scénographie, son, lumière – concourt à créer une expérience totale. Porté par une langue qui refuse tout compromis, « L’été des charognes » est une claque autant qu’une caresse ou un cri, sans conteste, un choc théâtral.

« On avait encore quelques étés pour que les visages soient rouges, pour que le sang nous frappe les tempes et fasse battre en nous le temps qu’il nous reste ».

Agrandissement : Illustration 4

[1] Simon Johannin, L’été des charognes, Alia, 2017, 144 p.

« L’ÉTÉ DES CHAROGNES » - Texte : Simon Johannin · Mise en scène et scénographie : Hubert Colas · Avec : Thierry Raynaud · Son : Frédéric Viénot · Lumière : Nils Doucet, Hubert Colas · Vidéo : Pierre Nouvel · Images : Sébastien Pont · Régie vidéo : Lucas Tafferant · Assistante à la mise en scène : Salomé Michel · Adaptation : Thierry Raynaud, Salomé Michel. Production : Diphtong Cie • Soutien : Montévidéo. Spectacle créé du 23 au 26 mars 2023 au Théâtre des Calanques à Marseille. L’été des charognes est le premier roman de Simon Johannin, paru aux Éditions Allia en janvier 2017.

Le 13 mai 2025 à 20h

LE ZEF Scène nationale de Marseille

Avenue Raimu

13 014 Marseille