Agrandissement : Illustration 1

La Maison de la Culture du Japon à Paris accueille « L’Écologie des choses », une exposition ambitieuse orchestrée en partenariat avec le Frac Sud – Cité de l’art contemporain et le Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole (MAMC+). Sous le commissariat de Muriel Enjalran, Alexandre Quoi et Élodie Royer, avec le concours scientifique de Hajime Nariai, cette présentation réunit une cinquantaine d’œuvres, dont certaines inédites en France, pour tisser un dialogue entre les pratiques artistiques japonaises des années soixante-dix et celles d’aujourd’hui, toutes traversées par une réflexion écologique. À l’heure où les crises environnementales redessinent notre rapport au monde, cette exposition propose une méditation subtile sur la manière dont les artistes japonais, des pionniers du Mono-ha et de Fluxus aux créateurs contemporains, ont interrogé et réinventé notre relation aux choses, à la nature et à la mémoire. Un second volet, « L’écologie des relations – La Forêt amante de la mer », sera présenté au Frac Sud à Marseille à partir du 6 févier 2026.

Agrandissement : Illustration 2

« Habiter le monde autrement »

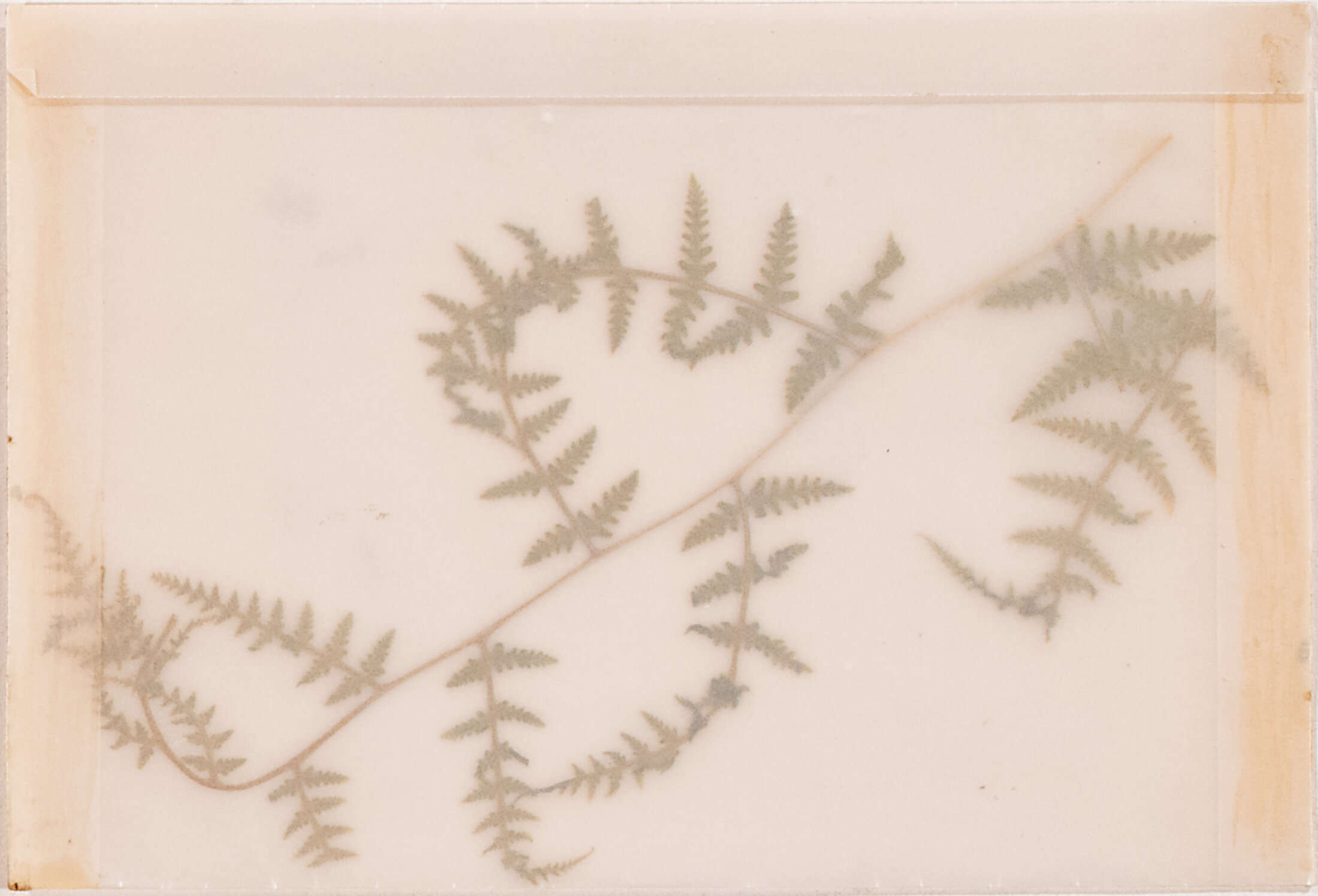

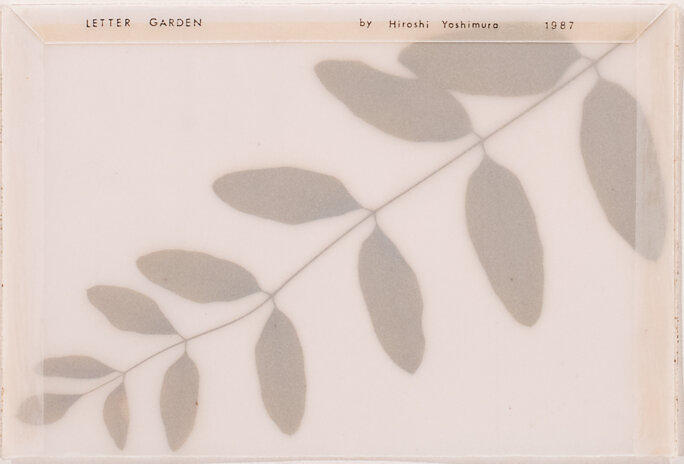

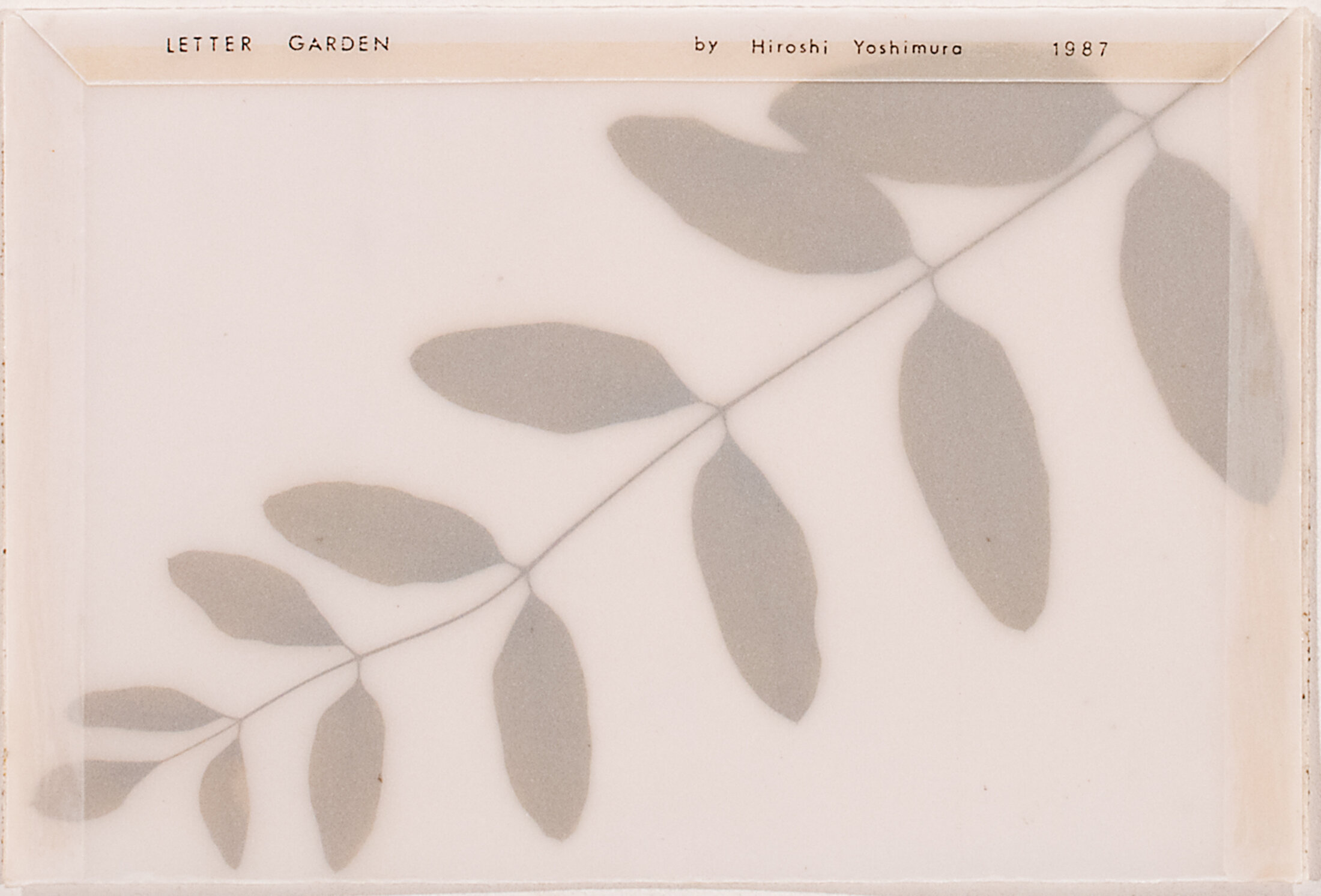

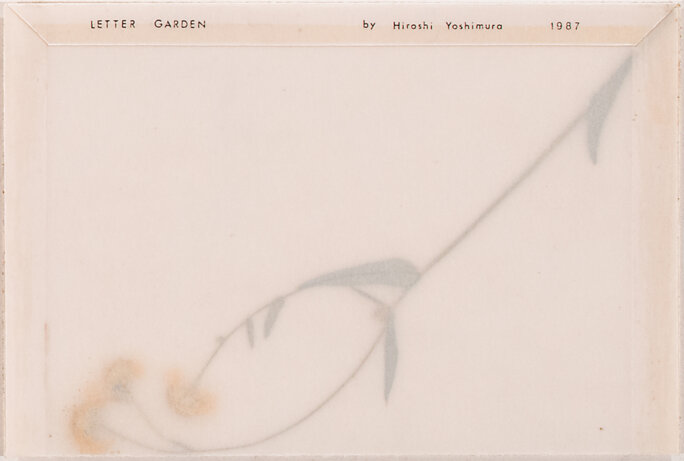

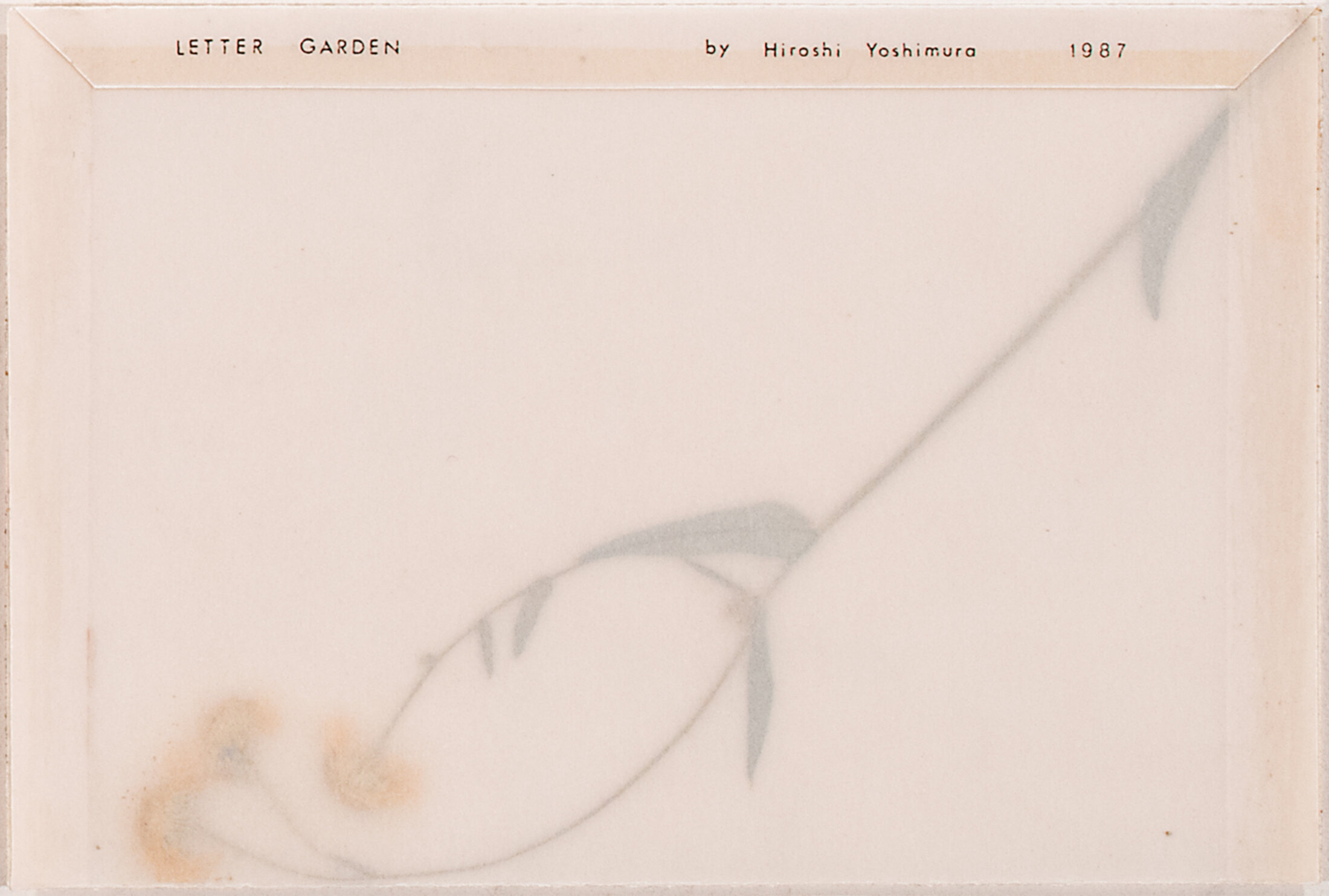

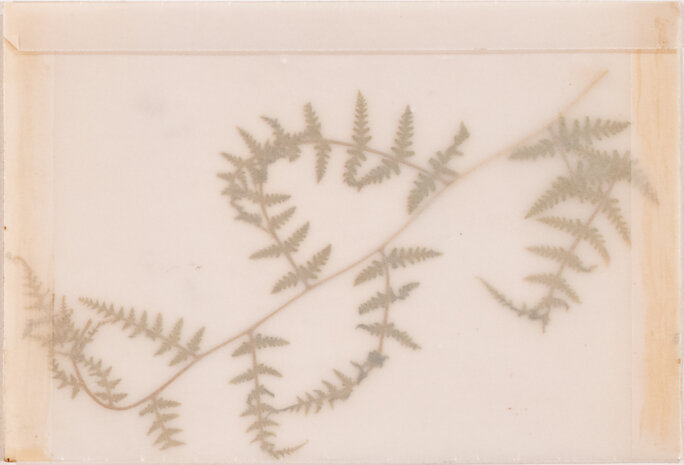

Le visiteur est accueilli par une installation sonore signée Hiroshi Yoshimura, « Pictorial Score : Untitled 2 », dont les échos aquatiques, évoquant une cascade délicate, emplissent l’espace d’une présence à la fois apaisante et déstabilisante. Cette œuvre, à la croisée de la partition graphique et du paysage sonore, donne le ton : ici, l’écologie n’est pas un discours militant, mais une expérience sensorielle, une invitation à ralentir et à ressentir la matière dans toute sa nudité. L’art, lorsqu’il se fait attentif au monde, devient un espace de réconciliation entre l’humain et son environnement. La formule pourrait servir d’épigraphe à l’exposition, tant elle en capture l’essence. Le parcours s’organise comme une conversation entre générations. Les années soixante-dix, marquées par l’industrialisation massive du Japon post-guerre, sont représentées par les figures tutélaires du mouvement Mono-ha, tels Kishio Suga et Noboru Takayama. L’œuvre de Suga, « Progression of Spatial Alignment » (1979), impressionne par sa simplicité radicale : des branches disposées avec une précision géométrique dialoguent avec l’espace, évoquant à la fois la fragilité de la nature et la mémoire des paysages transformés par l’urbanisation. Takayama, avec Zoo (1970), propose une installation plus troublante encore, dans laquelle des matériaux industriels bruts – des traverses de bois éparpillées au sol – semblent porter en eux l’histoire des bouleversements écologiques du Japon moderne. Ces œuvres, emblématiques de Mono-ha[1] (« l’école des choses »), ne cherchent pas à représenter la nature, mais à en révéler la présence intrinsèque, dans une approche presque animiste qui résonne avec la cosmogonie shintoïste. L’art, lorsqu’il se dépouille, devient un miroir des tensions du monde. Mono-ha agit ici comme un fil conducteur, liant passé et présent dans une réflexion sur l’écologie et la mémoire.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

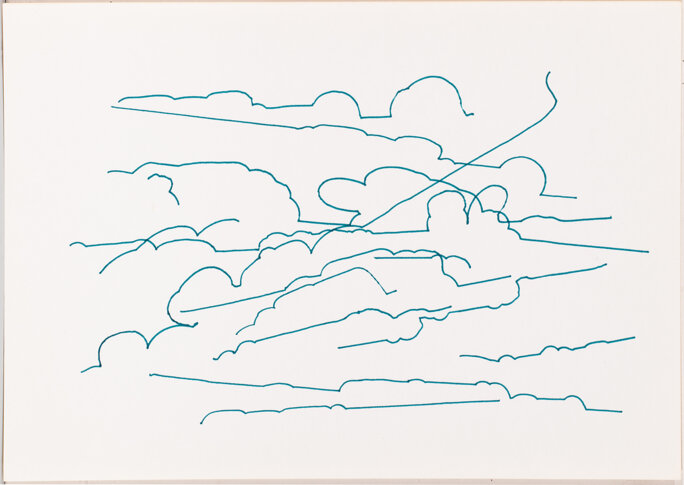

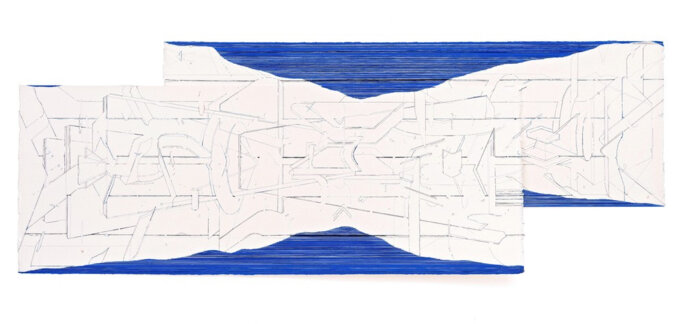

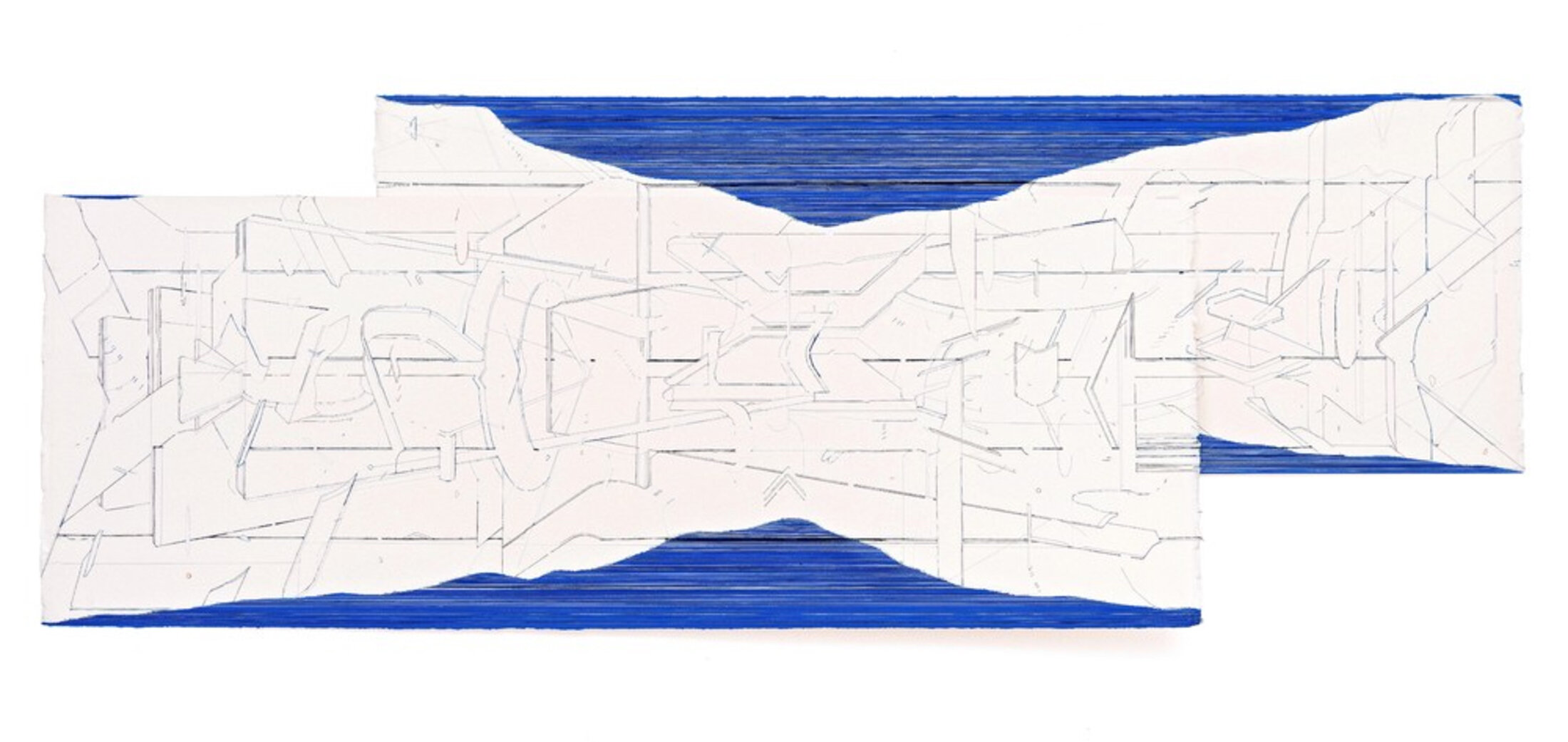

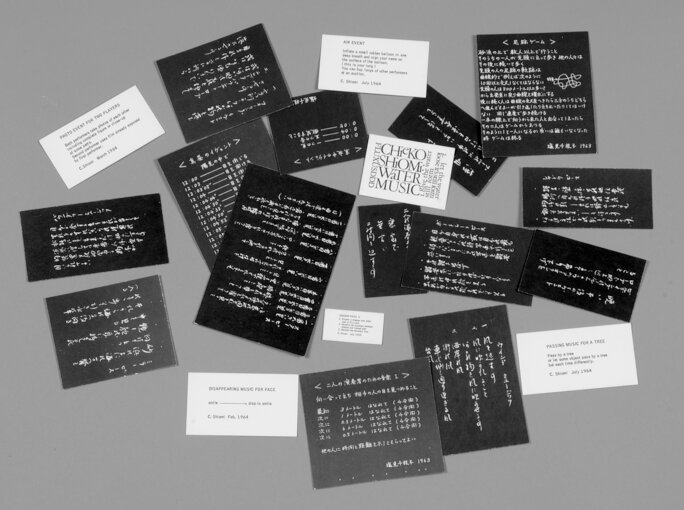

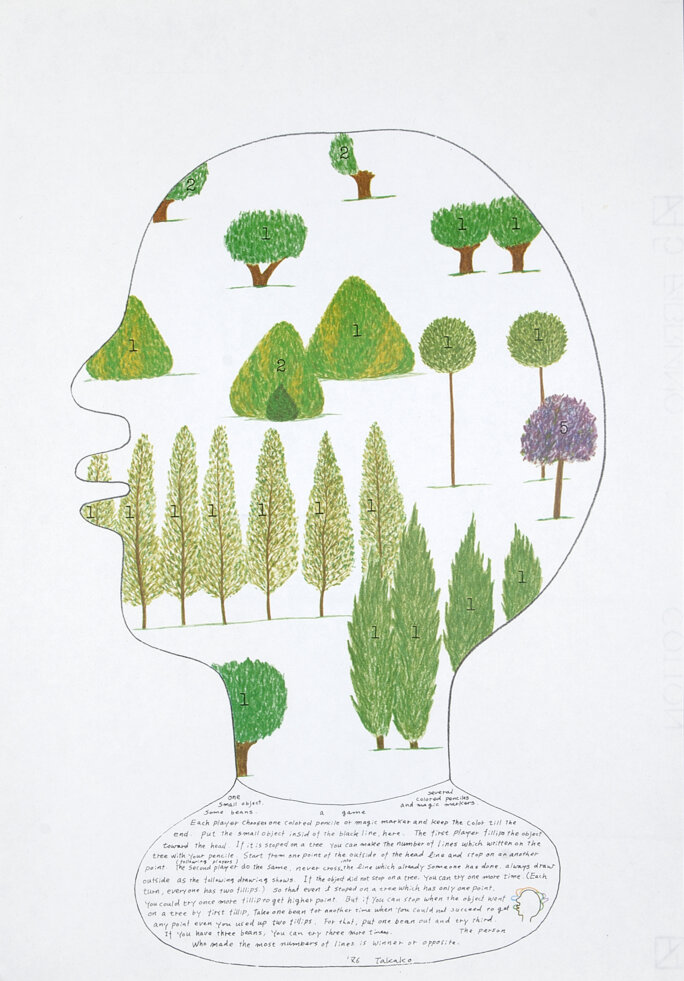

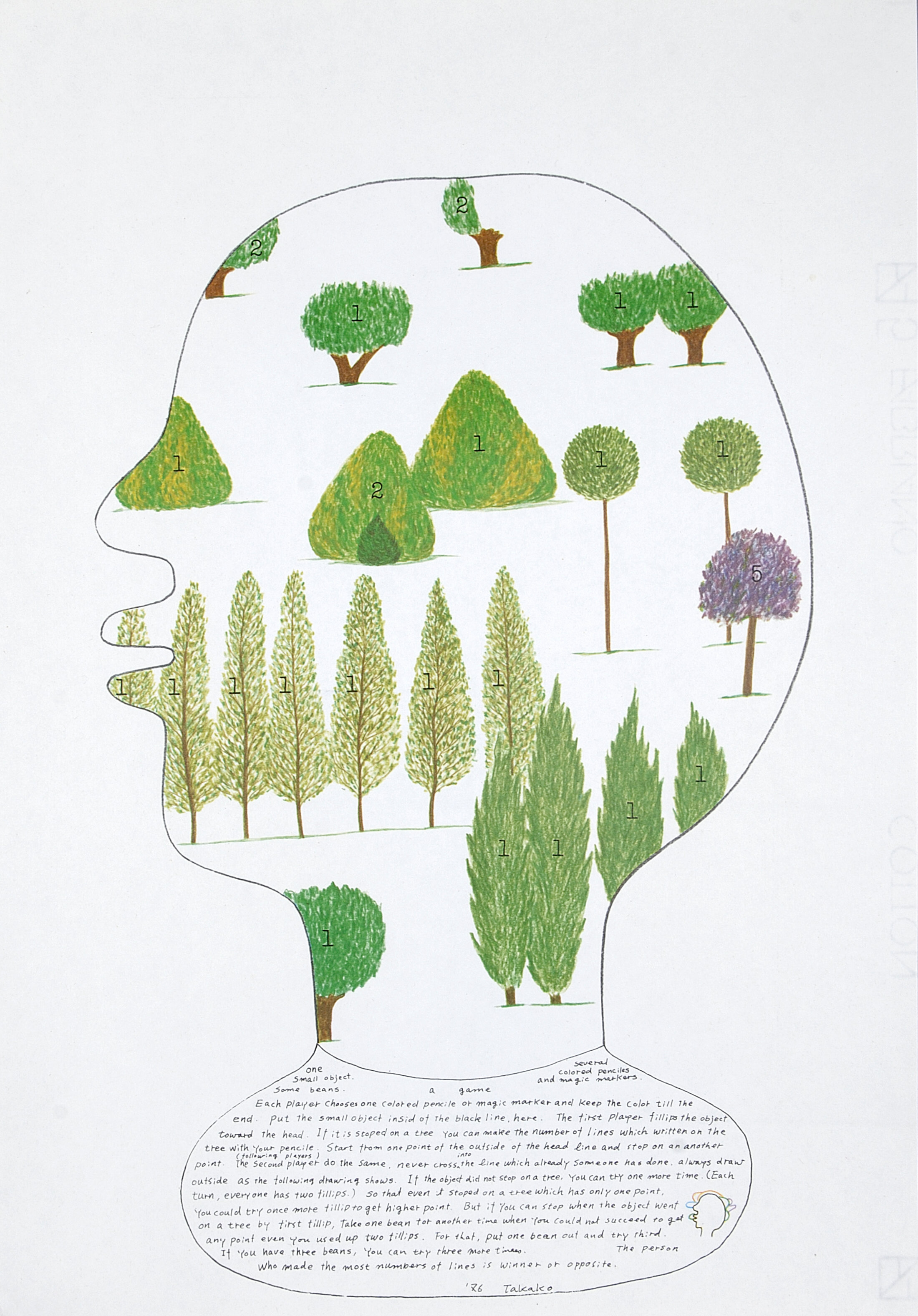

À ces pièces historiques répondent des créations contemporaines, dans lesquelles la sensibilité écologique se fait plus immersive. Keita Mori, avec ses installations délicates faites de fils tendus, évoque des cartographies éphémères, tandis que Sachiko Kazama, dans « Stretching Coast » (2022), transforme un support trivial – une bobine de caisse enregistreuse – en une méditation sur le littoral japonais marqué par les catastrophes naturelles et humaines. Hideki Umezawa et Koichi Sato, quant à eux, explorent, sur trois écrans, les ressources en eau et leurs infrastructures aujourd’hui. « Echoes from Clouds » (2021-2023), installation visuelle et sonore, offre un moment de contemplation. Ces pièces incarnent une écologie de l’attention, invitant à « habiter le monde autrement », pour reprendre les mots d’Élodie Royer, co-commissaire de l’exposition. La présence des artistes Fluxus – Yoko Ono, Mieko Shiomi et Takako Saito – apporte une dimension plus conceptuelle et ludique. Yoko Ono, figure majeure du mouvement, est représentée par une œuvre textuelle, probablement un poème ou une instruction. Shiomi et Saito, avec leurs partitions et objets minimalistes, prolongent cette exploration du langage comme vecteur d’une écologie sociale, où les gestes du quotidien deviennent des actes de résistance. Ces œuvres rappellent que Fluxus, né aux États-Unis mais adopté avec ferveur au Japon, cherchait à brouiller les frontières entre art et vie, une ambition qui trouve ici une résonance écologique.

Agrandissement : Illustration 6

« Une dimension sociale et écologique, intime et collective »

La scénographie, épurée mais savamment orchestrée, reflète l’engagement écoresponsable de l’exposition, qui privilégie des œuvres issues de collections publiques françaises et des matériaux recyclés pour les cimaises. Les espaces, baignés de lumière naturelle, alternent entre des zones denses – installations au sol, sculptures suspendues comme les « nuages en fer » de Takayama – et des respirations plus contemplatives, notamment autour des œuvres sonores. Cette circulation fluide, ponctuée de cartels bilingues (français et anglais), permet une immersion progressive. L’exposition ne se contente pas de documenter un courant artistique ; elle propose une réflexion sur la manière dont les artistes japonais ont su capter les vibrations du monde, qu’il s’agisse des bouleversements industriels des années soixante-dix ou des crises environnementales contemporaines. L’art, ici, ne prétend pas sauver le monde, mais il en révèle les failles et les possibles. Quelques réserves émergent néanmoins. La densité du propos, qui croise des temporalités et des médiums multiples, peut déstabiliser les visiteurs peu familiers avec les mouvements évoqués. De plus, l’absence d’un fil narratif clair, volontairement assumée, risque de laisser certains visiteurs sur leur faim.

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

« L’Écologie des choses » n’est pas une exposition spectaculaire, mais une méditation profonde, presque spirituelle, sur notre lien aux objets, aux paysages et aux mémoires. En convoquant des artistes aussi divers que Kishio Suga, Yoko Ono ou Shingo Yoshida, elle trace une cartographie sensible des relations entre l’humain et son environnement, entre le passé et le présent. L’exposition se veut un espace de dialogue dans lequel le visiteur est invité à repenser sa propre place dans le monde. Une expérience à la fois intime et collective qui confirme la vitalité d’une scène artistique japonaise encore trop méconnue.

Agrandissement : Illustration 10

[1] Le mouvement Mono-ha né à la fin des années soixante au Japon, est une réponse radicale à l’industrialisation effrénée et à la modernité occidentale imposée après la Seconde Guerre mondiale. Initié par des artistes comme Lee Ufan, Nobuo Sekine, Kishio Suga et Noboru Takayama, Mono-ha rejette l’idée de l’art comme représentation pour privilégier une rencontre directe avec la matière – bois, pierre, métal, papier – dans son état brut. Influencé par la pensée zen et le shintoïsme, où chaque élément naturel porte une essence spirituelle, ce mouvement cherche à révéler « l’être des choses » dans leur relation avec l’espace et le spectateur, sans intervention artificielle.

« REGARD SUR LES ARTISTES JAPONAIS ET LEURS ENVIRONNEMENTS DE 1970 À NOS JOURS » - Commissariat : Muriel Enjalran, directrice du Frac Sud - Cité de l’art contemporain, Alexandre Quoi, adjoint à la direction, responsable du département scientifique, MAMC+ Saint-Étienne Métropole, Élodie Royer, commissaire indépendante et chercheuse (Doctorat SACRe-ENS Ulm). Conseiller scientifique : Hajime Nariai, conservateur en chef, National Museum of Modern Art, Tokyo.

Jusqu'au 26 juillet 2025 - Du mardi au samedi de 11h à 19h.

Maison de la culture du Japon

101, quai Jacques-Chirac 75 015 Paris

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13