Agrandissement : Illustration 1

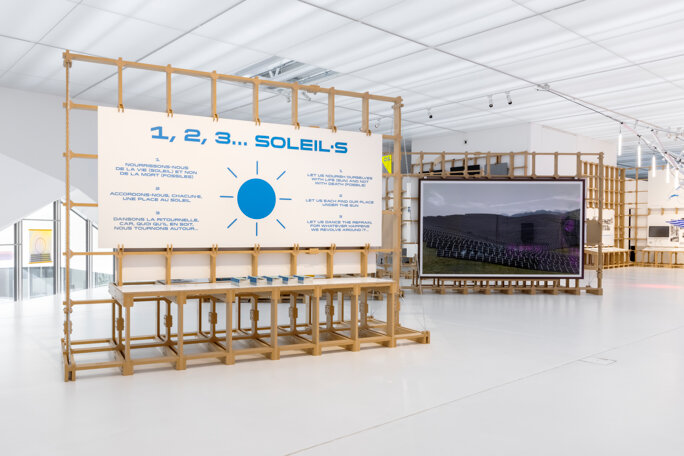

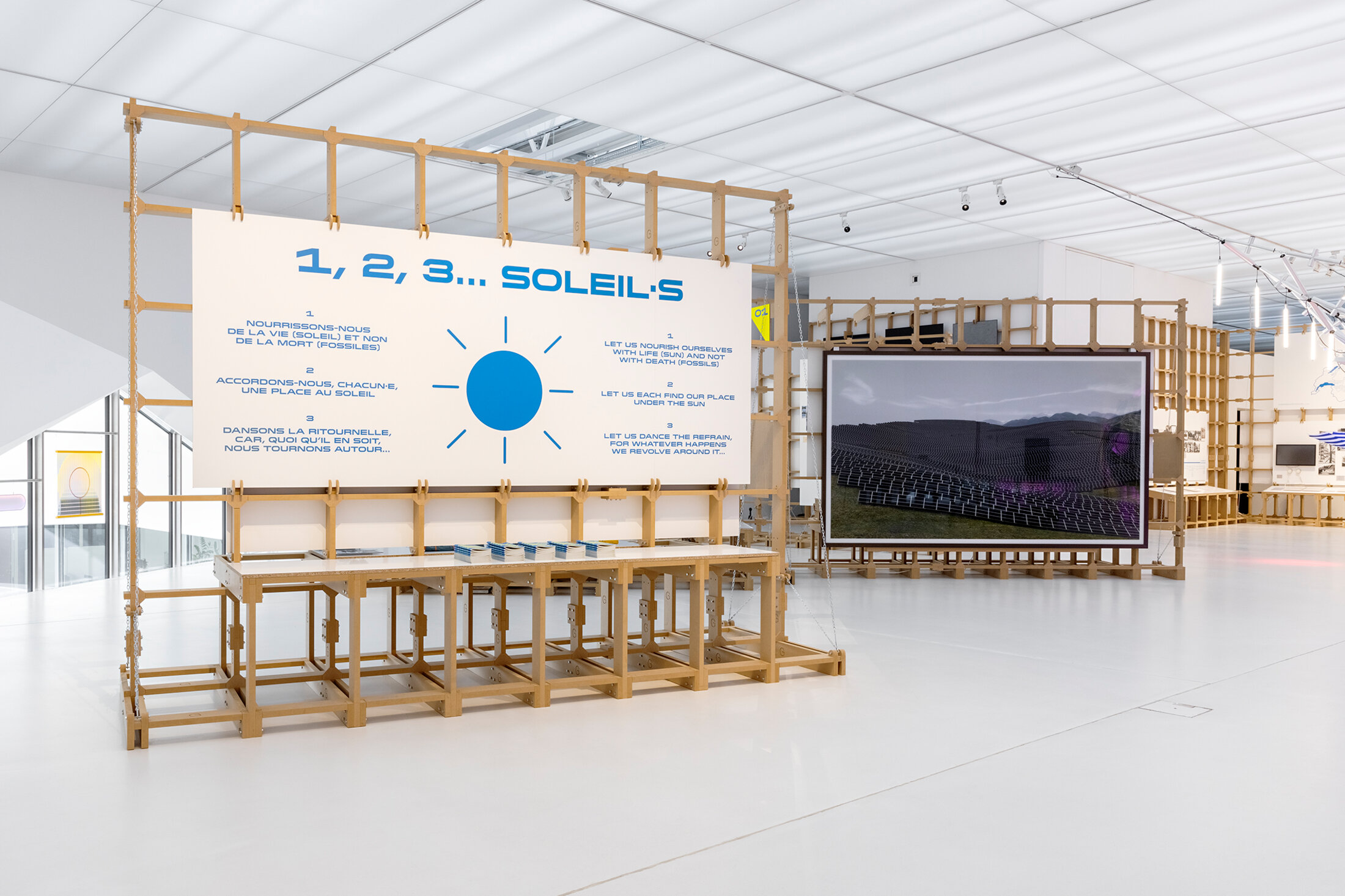

À la fois astre, source d’énergie, symbole culturel et politique, le soleil a bien des facettes. Celles-ci sont au cœur de « Soleil·s », la principale exposition de la deuxième édition de la Solar Biennale, présentée au musée cantonal de design et d’arts appliqués contemporains (mudac) de Lausanne, sous le commissariat de Rafaël Santianez et Scott Longfellow. Après une première édition[1] à Rotterdam en 2022, la manifestation portée par les designers néerlandaises Pauline van Dongen et Marjan van Aubel, s’installe dans le canton de Vaud, en Suisse, où le mudac collabore avec plusieurs entités de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), favorisant ainsi une approche transdisciplinaire. Construite comme une expérience immersive et décloisonnée, l’exposition du mudac explore le soleil sous quatre prismes qui vont de la revitalisation énergétique à la culture matérielle, et des gravités symboliques aux rythmes circadiens, dans une démarche interdisciplinaire qui mêle art, design, science et fiction. Ces thématiques, qui structurent le parcours, ambitionnent de dépasser une vision purement utilitariste de l’énergie solaire pour explorer ses dimensions esthétiques, philosophiques et sociales. En cela, l’exposition s’inscrit dans une démarche contemporaine où le design ne se contente plus de répondre à des besoins fonctionnels, mais devient un outil de réflexion sur les crises écologiques et les imaginaires du futur. Les commissaires insistent sur le potentiel transformateur du design solaire, qui va au-delà de l’innovation technologique pour questionner la santé, l’urbanisme, l’inclusivité et les politiques environnementales.

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

Loin de se limiter à glorifier le soleil comme solution miracle, l’exposition « Soleil·s » interroge ses limites : comment intégrer l’énergie solaire dans des contextes sociaux et économiques inégalitaires ? Comment éviter que le « mouvement solaire » ne devienne une utopie réservée aux élites ? Elle s’ouvre sur un espace dystopique conçu pour capter l’énergie visuelle et symbolique du soleil. Le visiteur est accueilli par les « Suntex » de Pauline van Dongen, textiles photovoltaïques suspendus reliés à une mini ampoule LED dans l’exposition pour illustrer leur capacité de production. L’œuvre, à la fois fonctionnelle et poétique, incarne l’idée de « revitalisation énergétique » en transformant le tissu en une surface active, évoquant un futur dans lequel le design s’intègre au quotidien pour répondre aux besoins énergétiques. La texture douce des panneaux textiles contraste avec leur technicité, créant un effet visuel saisissant.

Agrandissement : Illustration 4

« Prendre un grand bain de soleil »

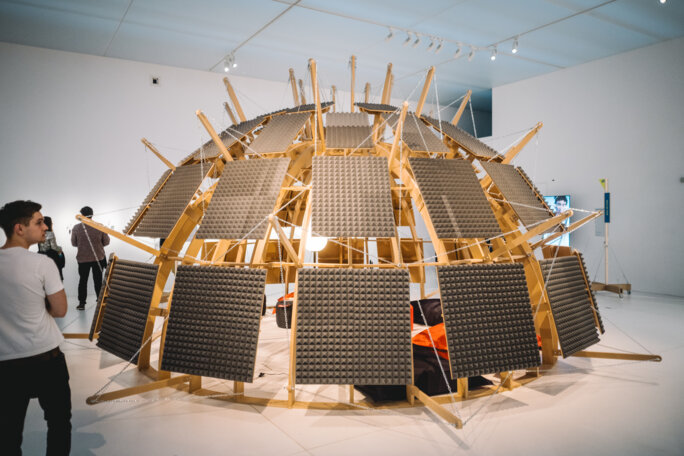

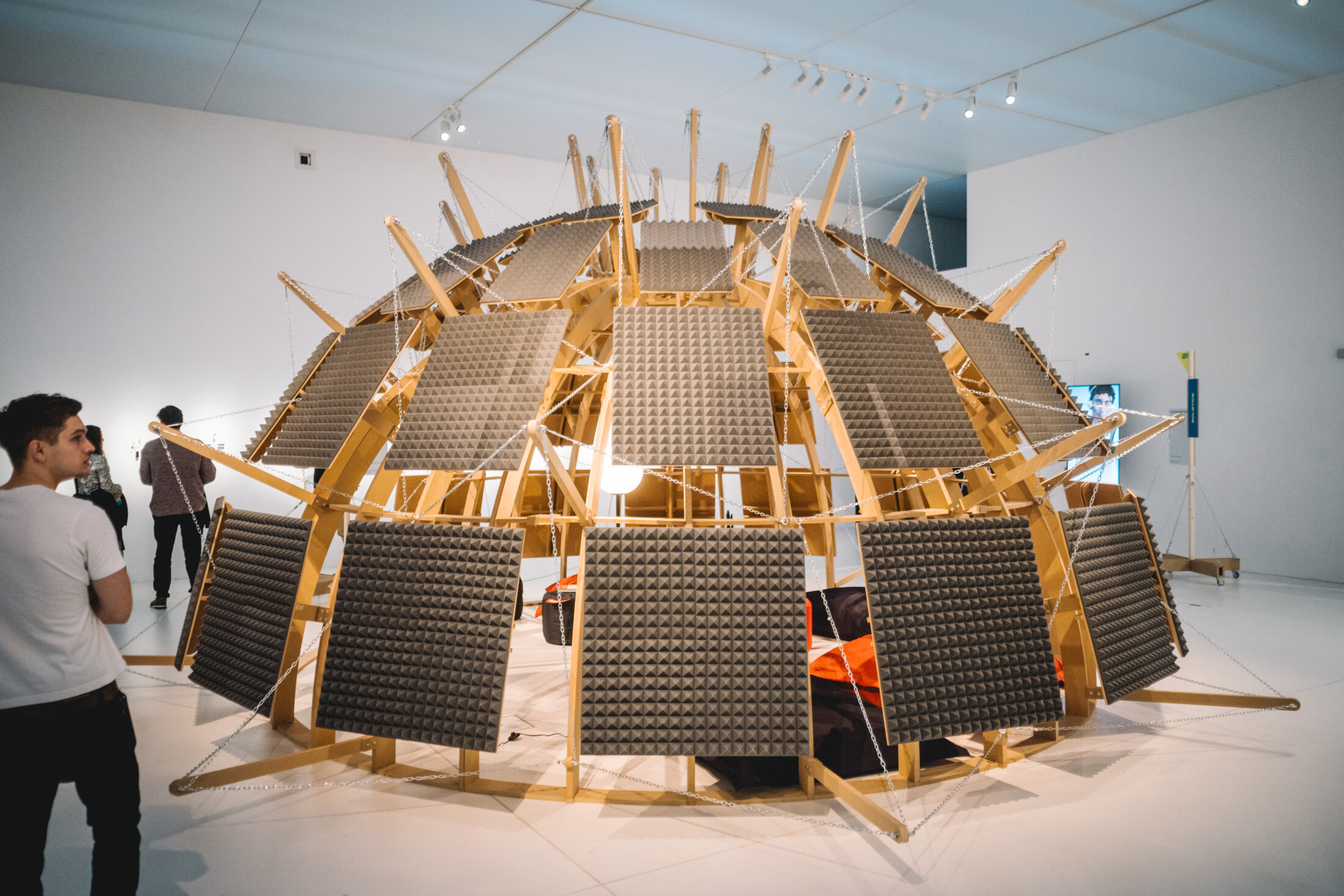

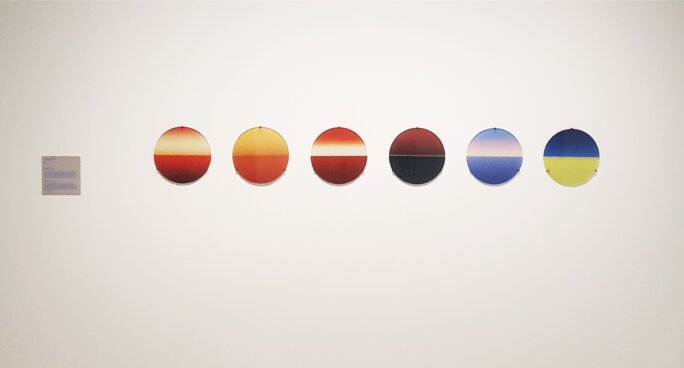

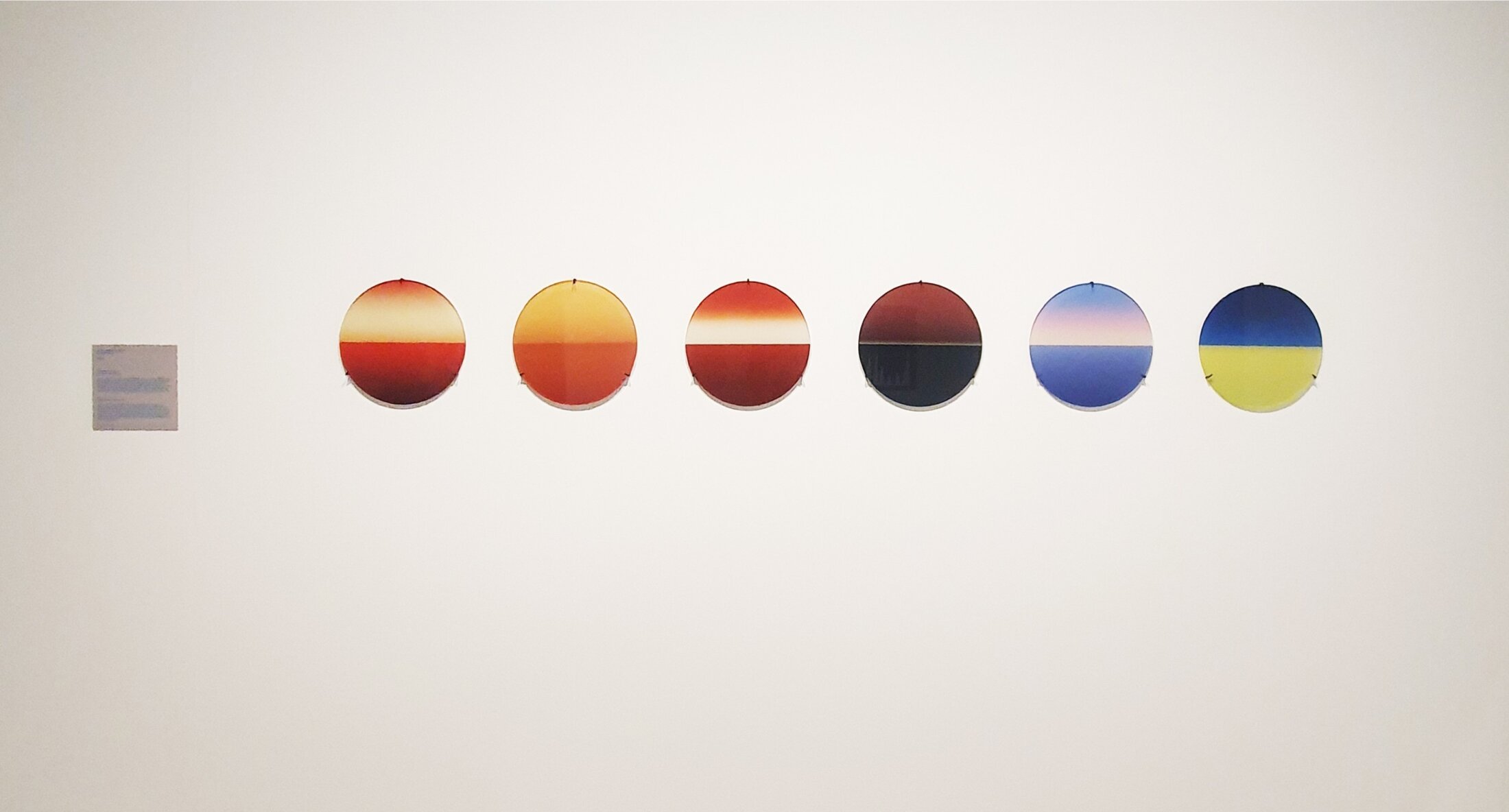

Le parcours est structuré en quatre sections, chacune occupant une partie du mudac. La scénographie, confiée au collectif TAKK (Mireia Luzárraga et Alejandro Muiño), joue sur des variations de lumière et de matériaux – panneaux réfléchissants, surfaces mates, projections – pour évoquer les multiples facettes du soleil. Avec « Fellaria’s Time Capsule » (2025), TAKK imagine un futur proche dans lequel des plantes sont préservées dans une biosphère verte de cinq mètres de diamètre, évoquant le glacier Fellaria en Italie. Illuminée par une lumière rose vif, l'installation intègre des hublots laissant entrevoir un feuillage qui symbolise la conservation de la biodiversité face aux défis climatiques. La pièce incarne une réflexion poétique et écologique sur notre rapport au vivant et à l’avenir. Un second dôme abrite les lectures performatives de nouvelles[2] Solar Punk[3] – fruit d’une collaboration avec la maison d’édition La Volte qui a commandé ces nouvelles à des auteurs tel qu’Alain Damasio ou Catherine Dufour – sont diffusées, accompagnées d’effets sonores et lumineux qui reproduisent les cycles solaires. Dans la section « gravités symboliques », l’installation « Cyanorama » de Guillaume Aubry s’impose comme l’un des points forts de la biennale. Douze disques colorés suspendus, inspirés de couchers de soleil issus de films tels que « Apocalypse Now » (1979) de Francis Ford Coppola, « E.T. » (1982) de Steven Spielberg ou « Le Rayon Vert » (1986) d’Éric Rohmer, tournent lentement sous une lumière changeante, créant une méditation visuelle sur la représentation du soleil dans la culture populaire. Chaque disque, de 1,5 mètre de diamètre, est peint avec des pigments naturels, et un cartel détaille les références cinématographiques, invitant le spectateur à relier l’artifice à la réalité.

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

L’exposition regroupe une trentaine d’œuvres, dont dix commandes inédites, mêlant créations d’étudiants[4] et pièces d’artistes et designers confirmés. Parmi elles, « Droit au jour » de Vraiment Vraiment et Marilyne Andersen, conçue comme la simulation d’une administration publique fictive régulant l’accès à la lumière naturelle. L’installation immersive interroge avec acuité notre rapport au soleil comme bien commun en imaginant un monde dans lequel les chronotypes individuels deviennent une question de santé publique, plaidant pour une reconnaissance politique du droit à la lumière. Transformer une nécessité biologique en un manifeste pour une société plus équitable, telle est l’ambition de cette proposition aussi audacieuse que spéculative.

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

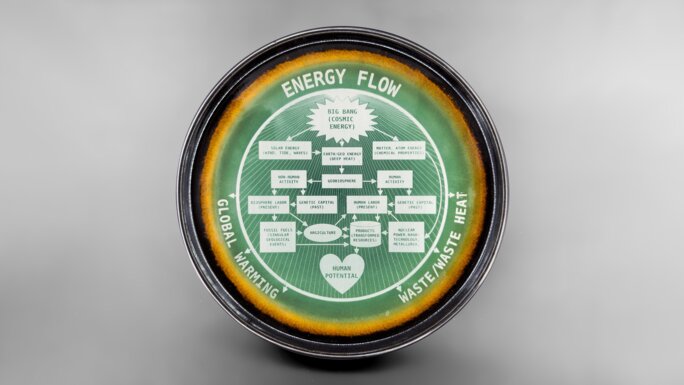

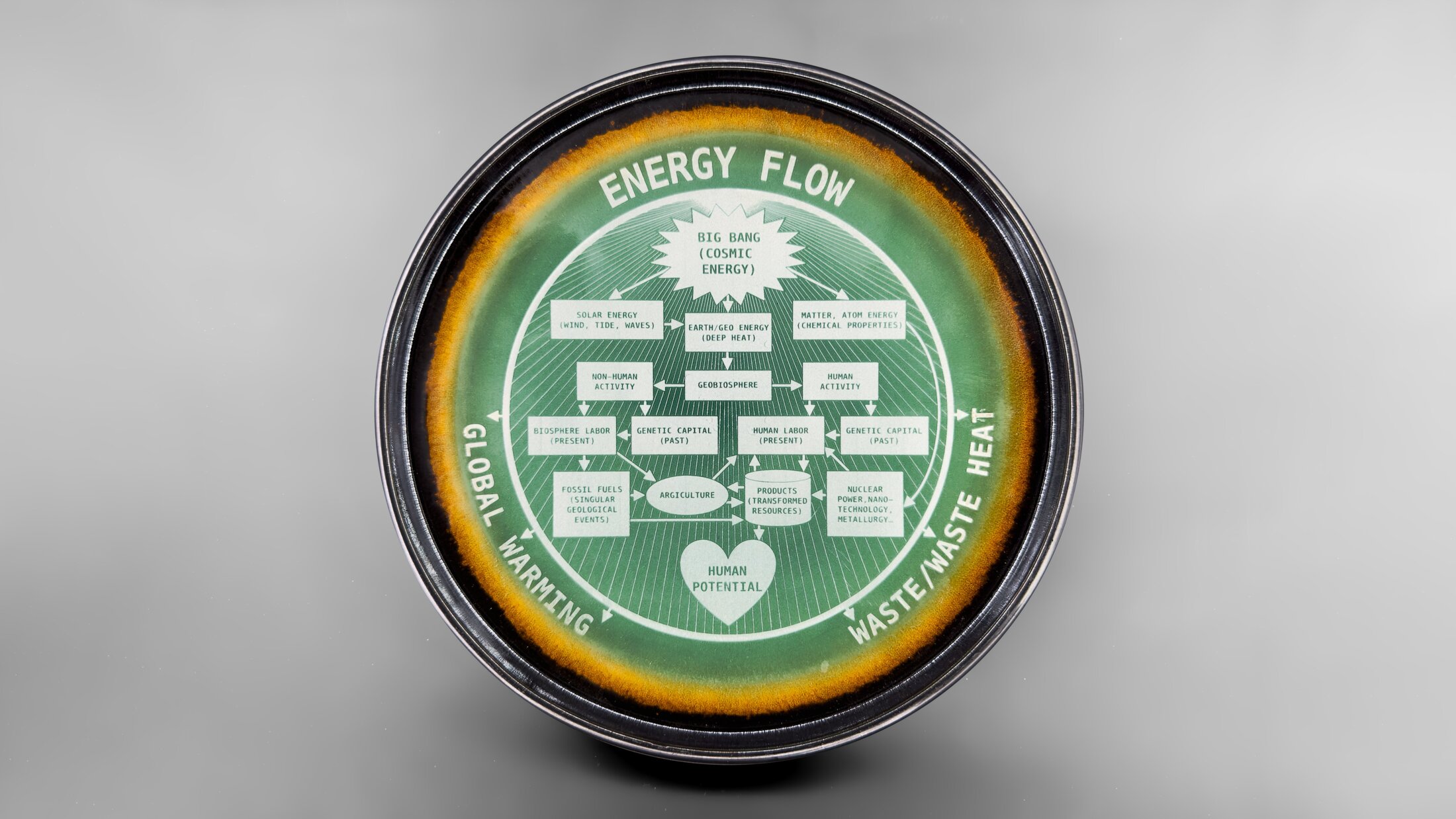

Dans la section « revitalisation énergétique », l’œuvre « Sunne » de Marjan van Aubel, une lampe solaire autonome, capte, stocke et produit de la lumière à l’intérieur : des cellules solaires collectent l’énergie pendant la journée et la stockent dans une batterie intégrée qui fait entrer la lumière du soleil dans la maison la nuit. Elle illustre le potentiel du design solaire dans l’architecture. La section « culture matérielle » explore les usages historiques et contemporains du soleil à travers des objets. Une vitrine juxtapose la reproduction d’un disque solaire égyptien (vers 1300 av. J.-C.) à des objets modernes, comme une lampe solaire portative conçue par l’artiste islandais Olafur Eliasson pour Little Sun[5], une ONG qui promeut l’accès à l’énergie solaire dans les régions défavorisées. En s’appuyant sur une histoire longue, l’exposition rappelle que le soleil n’est pas seulement une source d’énergie, mais un vecteur d’émerveillement, de spiritualité et de pouvoir. Les œuvres qui explorent cette dimension, comme celles de Guillaume Aubry ou les performances de la Fête du Solstice et de la Musique (yoga, concerts solaires, observation astronomique), insufflent une joie communicative, en phase avec l’idée d’un « futur désirable ». Les dispositifs participatifs, comme « TournOsoleil » à Archizoom (EPFL), invitent le public à construire des mini-panneaux solaires à partir de matériaux recyclés.

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

Une biennale en quête d’équilibre

« Soleil·s » s’inscrit dans une démarche écologique, visant à promouvoir un « mouvement solaire » qui conjugue innovation technologique et justice sociale. L’exposition met en avant des projets comme « Sun-Powered Communities » (2025), une série de maquettes et de vidéos montrant des initiatives solaires dans des régions rurales d’Afrique et d’Asie, réalisées en partenariat avec des ONG. Ces projets, bien que présentés de manière trop didactique, se révèlent prometteurs. L’accent mis sur la collaboration avec l’EPFL, notamment à travers les expositions satellites : « Sun Shines on Architecture » à la galerie Archizoom ou « From Solar to Nocturnal » et « Halos » aux EPFL Pavilions[6], prolonge la réflexion sur le campus de l’EPFL, apportant une rigueur scientifique qui peut cependant se révéler parfois trop technique pour un public non spécialisé. Surtout, la biennale, qui prône une transition énergétique inclusive, s’adresse principalement à un public urbain et éduqué. Le mudac et les collaborations avec des institutions académiques renforcent cette impression d’un discours destiné à une élite. Enfin, la question de son empreinte carbone n’est pas abordée, affaiblissant de fait son message écologique. À travers cette absence d’autoréflexivité, « Soleil·s » risque de devenir une utopie esthétique plutôt qu’un appel à l’action universel.

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

La section « gravités symboliques » est la plus réussie sur le plan conceptuel. Outre « Cyanorama »,l’installation cinétique « The Abysses of the Scorching Sun » (2018-2024) de l’artiste néerlandaise Nicky Assmann donne à voir une puissante machine poursuivant la course du soleil. Elle utilise un dispositif de suivi solaire pour projeter des rayons lumineux à travers des lentilles, des roues colorées et des cônes réfléchissants, créant des motifs prismatiques évolutifs sur les murs. Évoquant l’œil d’une tempête, elle symbolise une tension entre calme et chaos, reflétant l’anxiété écologique et la fragilité humaine face à l’immensité cosmique. Dans la section « transition.s », les réflecteurs solaires de Nathanaël Abeille sont des dispositifs conçus pour capter et rediriger la lumière naturelle des zones ensoleillées vers des espaces sombres, à l’échelle urbaine ou domestique. En collaboration avec des artisans, celui qui se définit lui-même comme éclairagiste diurne, sublime les propriétés réfléchissantes de matériaux nobles comme le verre, la céramique et le métal, créant des objets qui transforment les espaces par la qualité de leurs reflets. L’exposition s’appuie aussi sur des références historiques, à l’image des gravures médiévales du soleil, pour souligner son rôle de symbole universel. Dans la section « héliotropisme » qui aborde la relation de nos corps au soleil, l’évocation des sanatoriums suisses et l’évolution des couvertures de Vogue sont profondes et bien documentées, montrant le soleil comme symbole culturel.

Agrandissement : Illustration 13

Agrandissement : Illustration 14

Entreprise ambitieuse à la croisée de l’art, du design, de la science et de l’activisme écologique, « Soleil·s » est une proposition dense, brillant par son ambition interdisciplinaire et ses moments de poésie que sont, entre autres, « Cyanorama » ou « Fellaria's Time Capsule ». La scénographie, bien que visuellement frappante, pèche par une dispersion des œuvres et une signalétique insuffisante, rendant le parcours difficile à suivre pour un public non initié. Si les collaborations avec l’EPFL et les écoles d’art apportent une richesse indéniable, il ne faudrait pas que leur technicité devienne excluante. L’engagement écologique, sincère, est entravé par des paradoxes structurels et un manque de transparence sur l’impact de l’exposition elle-même. Tentative courageuse de penser le soleil comme un catalyseur de futurs désirables, cette deuxième édition de la Solar Biennale reste prisonnière de ses ambitions plurielles. Elle se révèle néanmoins un passage obligé pour qui veut saisir les promesses et les tensions d’un monde en quête de lumière.

Agrandissement : Illustration 15

[1] The Solar Biennale, Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, du 9 septembre au 30 octobre 2022, https://thesolarbiennale.com/the-solar-biennale/solar-biennale-2022

[2] Soleil.s, 12 fictions héliotopiques, mudac Lausanne/ La Volte, 2025, 291 p.

[3] Mouvement artistique et politique dérivé de sous-genres de science-fiction comme le steampunk et la climate fiction, et qui s'est constitué au début du XXIᵉsiècle en opposition aux dystopies du courant cyberpunk.

[4] Issus de l’École cantonale d’art de Lausanne (ECAL), de la Haute école d’art et de design de Genève, (HEAD) et la Zürcher Hochschule der Künste (ZHDK) de Zurich.

[5] Concevoir et fournir des solutions énergétiques propres abordables et inspirer les gens à prendre des mesures climatiques. https://littlesun.org

[6] Anciennement Artlab, bâtiment situé sur le campus de l’EPFL, destiné à la promotion du dialogue entre l’art, les sciences et les nouvelles technologies et ouvert au public. Inauguré en 2016, il a été conçu par l'architecte Kengo Kuma. Le bâtiment abrite trois pavillons : le DataSquare, le Art and Science et le Montreux Jazz Café.

Agrandissement : Illustration 16

« SOLEIL·S SOLAR BIENNALE 2 » - Commissariat : Scott Longfellow Rafaël Santianez. Collaboratrice scientifique : Letizia Petrino. Coordination : Romain Carré. Scénographie : TAKK // mireia luzárraga + alejandro muiño, Magali Conus, assistée par Camille Néméthy. Design graphique : Adeline Mollard.

Jusqu'au 21 septembre 2025. Du mercredi au lundi, de 10h à 18h, nocturne le jeudi jusqu'à 20h.

mudac

Place de la Gare, 17

CH - 1003 Lausanne

Agrandissement : Illustration 17